從星盤讀張秀亞.天蠍座》比夜色更黑的湖邊,那片漫雪蘆花:月交點的追尋

對外大力展現「自由中國」的形象,對內強力肅清異己,國共內戰後敗退來臺的國民黨政權,自1950年代起,逐步鞏固在島嶼上的統治權力。不只政治社會、軍事、經濟等政策制度,歷經「文化清潔」、「戰鬥文藝」掃蕩的臺灣文壇,在思想與創作受到嚴格控管的彼時,親美西化風潮宛如一道逃生口,除了影響作家的創作風格,也出現許多西方文學與思潮的外譯作品。

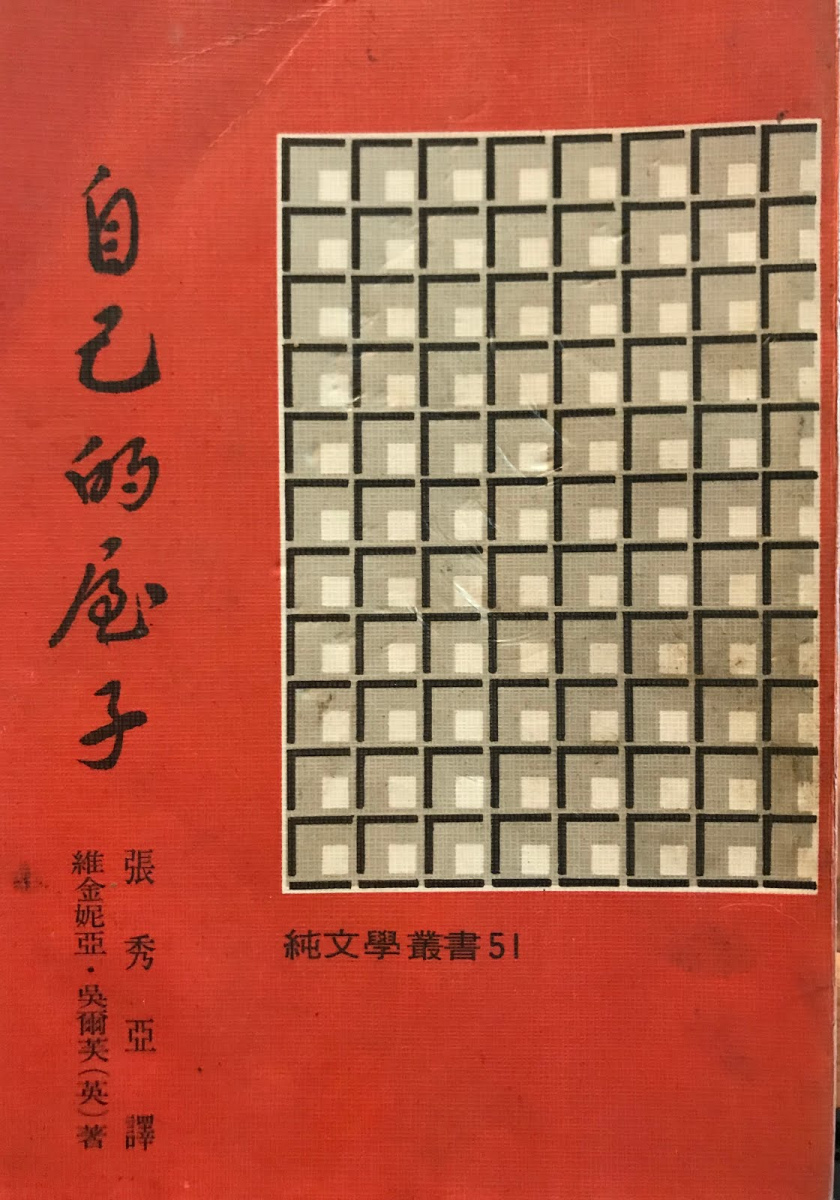

其中,以突出流動意識的嶄新創作技巧、著眼於女性書寫的英國作家吳爾芙(Virginia Woolf)《自己的房間》(A Room of One's Own),1973年中譯本《自己的屋子》在臺灣社會首度問世。由純文學出版社發行,譯者為散文名家張秀亞。

其中,以突出流動意識的嶄新創作技巧、著眼於女性書寫的英國作家吳爾芙(Virginia Woolf)《自己的房間》(A Room of One's Own),1973年中譯本《自己的屋子》在臺灣社會首度問世。由純文學出版社發行,譯者為散文名家張秀亞。

15歲便發表詩作、備受矚目的張秀亞,以詩化散文著稱,亦有論者因其「美文」創作風格評為「張派」傳人。在《自己的屋子》序中,張秀亞如此描述翻譯緣由:「穿過了陰影,她散佈多少智慧的星光!」文字瑰奇的吳爾芙最終因憂鬱症投河自盡,直至今日,對於現代主義、女性主義的文學批評研究,影響絲毫不減。而著作與譯作成果豐碩的張秀亞,為什麼會翻譯《自己的房間》?她追尋過何種星光,穿越何等陰影,留下什麼人生智慧呢?

➤星盤解析:太陽天蠍,月亮金牛,出生月蝕的滿月時刻

你有過夢麼?你也丟失過夢麼?夢來了,便任它來吧!丟失了的,便也任它丟失了吧?像丟失你美麗的年紀一樣。不要去尋它,不聽見說過麼?尋夢草是那麼難尋的,尋著,還是那麼容易丟失的。

⸺張秀亞,《三色堇》

張秀亞,1919年11月8日出生於中國河北滄縣,而後隨著父親遷職,全家移居天津。早慧的張秀亞於1934年,首次發表詩作於天津《益世報》,開始她的創作生涯。對藍色情有獨鍾的她,以本名寫詩,筆名「陳藍」寫小說、「陳亞藍」寫散文,彷彿裂解三人。文學少女張秀亞曾自言好奇,曾自問哪一種身分的發展會比較好。

1938年,進入北平輔仁大學的張秀亞亟欲拓展文學眼界,大二由中文系轉入外文系,正式受洗成為天主教徒。畢業後,因中日戰爭益發激烈,放棄繼續深造,與友人奔赴重慶,擔任報刊編輯。1943年,與于犁伯相識結婚,不久婚姻關係破碎。1947年她帶著一雙兒女搭乘渡輪來到臺灣,落腳臺中。

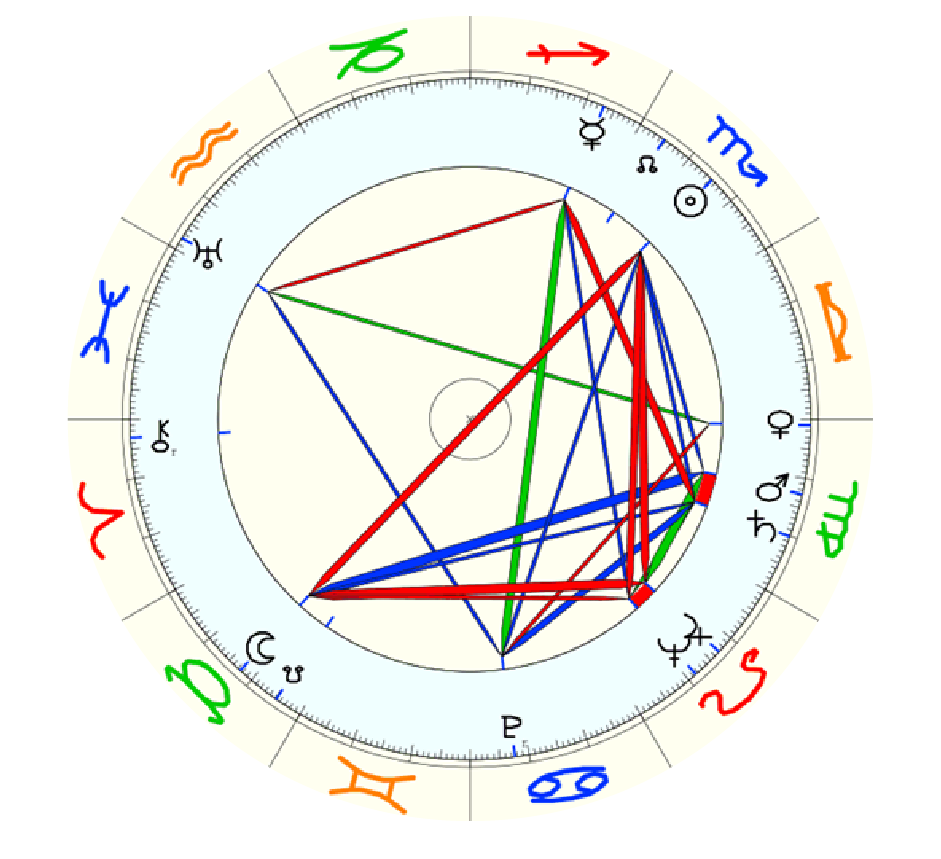

打開張秀亞的星盤,我們可以看見她的太陽位於天蠍,與落在金牛的旺勢月亮,日月形成度數緊密的對分相,她出生於出現月蝕現象的滿月時刻。

天蠍屬於水象陰性的固定星座,由火星主管,性格內斂,堅定而執著,擁有洞悉黑暗的直覺,潛藏心底的洶湧情緒,散發著強大的力量。太陽神之子法厄同為了自我證明,駕駛太陽車出巡,終究因尚未嫻熟導致失控,遭遇蠍螫身亡。太陽天蠍在追尋人生重要目標途中,多會遇見關於深邃情感的試煉、底層欲望的轉化考驗。

金牛座由金星主管,象徵物質、精神的滋養環境與需求。兼具陰性低調(冷)、與穩定執著特質(乾)的土象金牛,能藉由五感的滿足獲得安全感,不致波濤滾滾的平穩情緒,是月亮的旺勢位置。

回顧創作歷程,張秀亞自言「我最初是以『手』」來寫,後來是以『腦』來寫」。我們可以在早期作品中,讀到霧霾般的多感思緒,以及留有鑿刻痕跡的優美文筆。張秀亞的創作能力,源自母親在心靈上的陪伴,「我對文學的愛好,並非有什麼夙慧,這點文藝的根苗,還是母親為我培植的。」說讀故事、鼓勵她編織想像力的母親,呼應著星盤中的月亮金牛。

擅長由景喻情,體物寫志的張秀亞,曾將自己比作扎了根的植物。有趣的是,她也覺得自己像個礦物:「默默無言的,在時間的積塵下長埋深藏。」不同於後來以花草水木描繪為主的文字-也是我們對張秀亞最深的印象,她在前期作品裡幻化不同人物,訴說著胸臆裡瀰漫纏繞的悲苦鬱恨,文字流露了真實無比的情感,反而予人深刻印象。這些角色呼應她的生命遭遇-為了婚姻放棄稿紙筆硯,伴侶卻金屋別築,深陷漩渦的愛情與婚姻,也呼應著太陽天蠍揭示的,冰山一角以外的隱密世界。「一個最愛以文字描述愛情的人,最與愛情無緣!」作品中背負幻想羽翼的婚戀關係,也是她不停拷問內心的主題。

對情感的執拗,呼應張秀亞星盤中同為固定星座、互為對分的日月⸺出生於滿月月相的關係課題,猶如滿月此刻望見對方的太陽與月亮,瞳孔映照著彼此,靈魂與情感的永恆拉鋸。

➤創作與譯作的情感煉金術:抒情散文也呼應金星處女的理性

吳爾芙夫人,曾在一篇評文中,形容那個才高早死的C.布朗特,她說在其作品中,看她是以全力在說:「我愛,我恨,我受苦」。

而我,一個低能的學寫者,在這些色素淺淡的篇章中,所說出的只是:「我觀察,我思索,我同情,我潸然淚下。」

⸺張秀亞,《感情的花朵》

在張秀亞的星盤中,還可以看到明顯的處女星群⸺包含象徵情愛與和諧的金星、激情與行動力的火星、耐心與秩序的土星。在星群中,未與其他行星相互連結,只與月亮交點形成了和諧相位的金星,是頗為醒目的存在。

依據古典占星的定義,處女座是金星的弱勢位置,落於水星主管的星座,金星的夢幻泡泡不再,情感謙沖自抑,日常淹沒於無盡思緒,腦內小劇場不時推演著向內或對外的剖析情節,不易展現感性爛漫的金星徵象和能量。

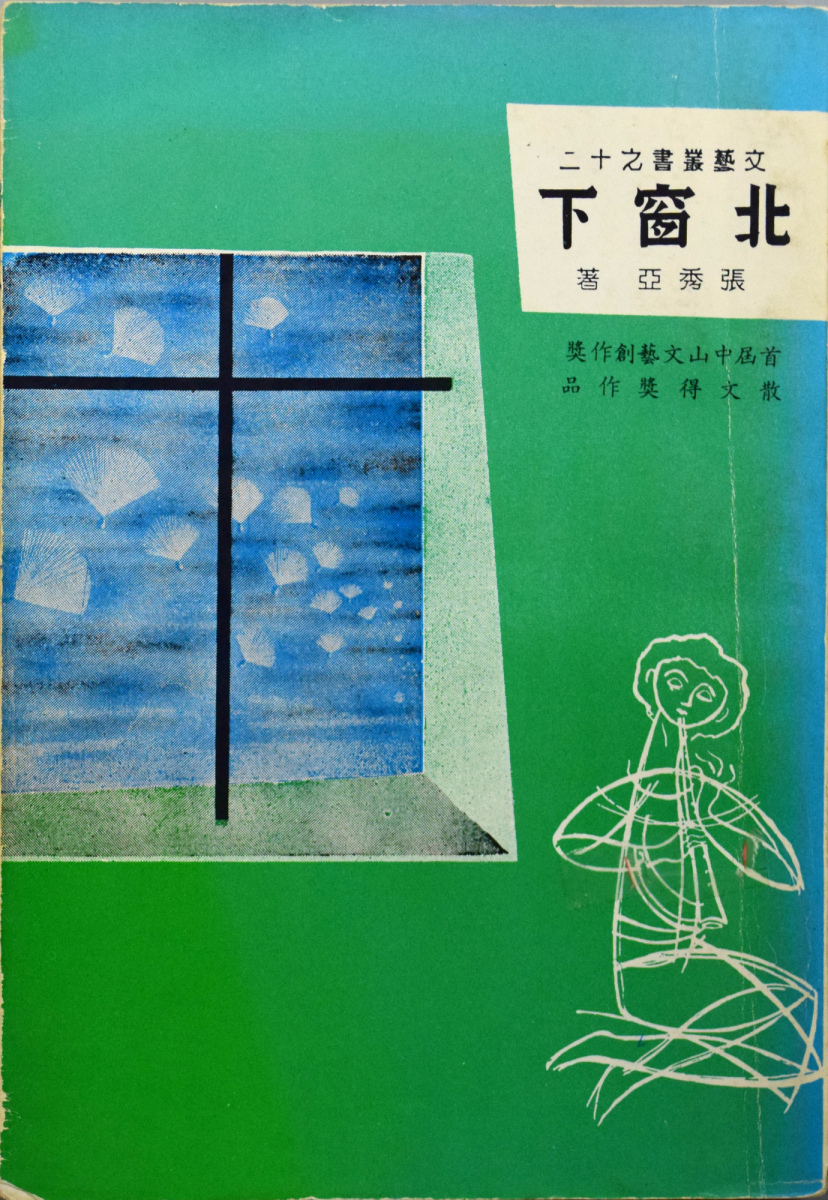

來到臺灣的張秀亞忙碌於工作與家庭,卻也從沒停下筆,她的創作受到廣大讀者喜愛,獲獎無數。文學研究者林瑞明認為她的《三色堇》與《北窗下》堪稱60年代臺灣散文經典。書寫成為她療癒傷口的慰藉,方寸間的一葉一花,則是她的力量泉源。

來到臺灣的張秀亞忙碌於工作與家庭,卻也從沒停下筆,她的創作受到廣大讀者喜愛,獲獎無數。文學研究者林瑞明認為她的《三色堇》與《北窗下》堪稱60年代臺灣散文經典。書寫成為她療癒傷口的慰藉,方寸間的一葉一花,則是她的力量泉源。

張秀亞追尋純然的至善至美,乞求心靈的寧靜。「人間的一切會給你歡笑,但那歡笑裡面含有著毀滅,物質上的一切會予你剎那的幸福之感,但那一刻幸福背後,卻跟蹤著滿船的不幸。」她以嚴謹的創作態度,書寫宛如慈母的山水風光,翻譯天主教信仰的聖母與聖女著作。作品瀰漫了輕盈哲思,以及對於永恆真理的堅定目光。

我口渴,我窒息了⋯⋯斑斑舞蹈的色彩,音符,退下去吧⋯⋯我要躲進安謐的長夜帷幔裏,我暈眩,我要休憩⋯⋯。疲憊,這條蛇一般扯不斷的繩索,將我緊緊的縛在床柱間⋯⋯。我要掙扎,我要去撞那扇黑色的門(睡眠或是死⋯⋯)達到黎明或永生。

⸺張秀亞,《三色堇》

即使採用意識流(stream of consciousness)的筆法,我們依然可在張秀亞的文字裡讀到,恍如杯觥交錯的光影和聲響、充滿象徵又意境朦朧的畫面。多種感受與情緒的並置,呈現的不是錯綜難解的無意識,而是似夢非夢涓滴滲入腦海的意識。失眠之人倘若放手離去,可否抵達夢境抑或死亡?迎接的是黎明還是永生?思索未曾止歇。張秀亞以清麗的知性筆觸寫成的抒情美文,呼應著星盤裡金星處女的理性色彩。

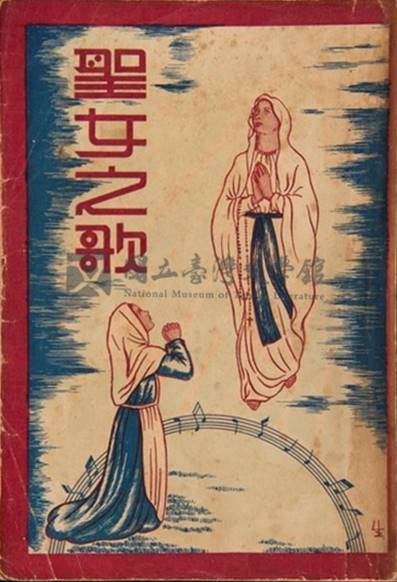

除了文學創作,對西方文學造詣甚深的她,自1952年在香港出版《聖女之歌》之後,以二刀流之姿,陸續完成許多關於文學作品、思潮與宗教的譯作。她曾言「⋯⋯不要蔑視翻譯的工作,須知佳妙的譯品,實在也等於一篇完美的創作。」對於喜愛閱讀的張秀亞來說,翻譯既是精煉文筆、開拓視野的路徑,也是不同靈魂激盪而出的火花。

除了文學創作,對西方文學造詣甚深的她,自1952年在香港出版《聖女之歌》之後,以二刀流之姿,陸續完成許多關於文學作品、思潮與宗教的譯作。她曾言「⋯⋯不要蔑視翻譯的工作,須知佳妙的譯品,實在也等於一篇完美的創作。」對於喜愛閱讀的張秀亞來說,翻譯既是精煉文筆、開拓視野的路徑,也是不同靈魂激盪而出的火花。

➤覺察內在斷裂的碎片

張秀亞的文學凝視,沐浴在深刻的信仰中,而束縛於層層情感藤蔓,困囿於七情六慾迷宮的一般人,倘若不像張秀亞有所信仰,又該如何獲得出路呢?

「雖然我們在意識層面害怕的是不被人愛,但我們真正的恐懼是去愛。」美國哲學家佛洛姆(Erich Fromm)如此提醒。

人與人的關係宛如複雜的鏡像,折射他者,也折射自己。在關係中連結與感受,我們的生命總也無法迴避在關係中跌跌撞撞。我們恐懼去愛,是因為恐懼隱匿於愛身後的闇影,恐懼闇影深處的脆弱⸺那個不曾相識的自己。

一如張秀亞的文學,我們若能如實覺察、接納內在所有斷裂的碎片,或恨或愛,或惡或善,遇見關係的衝突亂流,仍能由兀自濺射的烈焰火光中,看見彼此的完整身影,看見愛的可能,自由的可能。

➤在靈魂探險留下深刻足跡

Ein Gesicht vor dem

Einen

keins mehr Sub-ject

nur noch Bezug

unfaßbar

und

fest一張臉孔面對

另一張

不再是主體

只是關係

不可把握

卻

牢固⸺Friedrich Rudolf Hohl

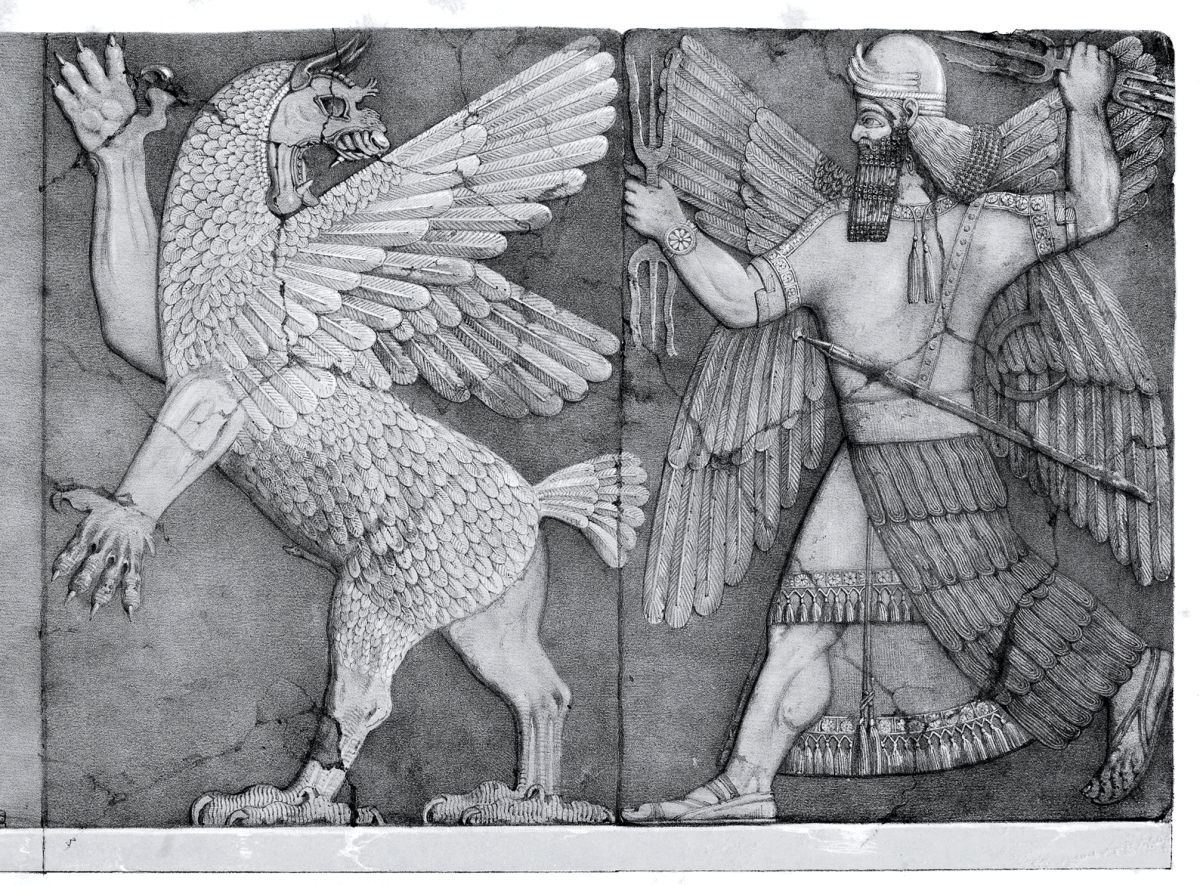

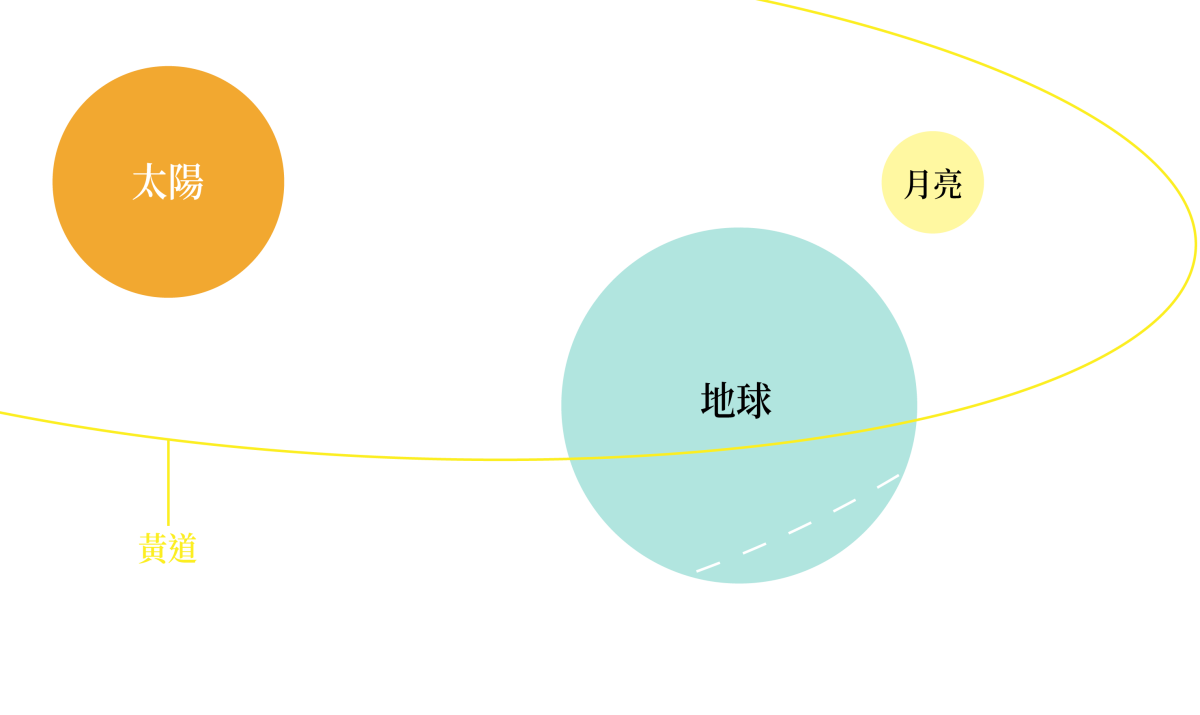

地球繞行太陽的公轉軌道、與月亮繞行地球的軌道,二者交錯的軸點即為月亮交點:南交點和北交點。月交點遭遇日月必有蝕相,對應巴比倫神話中,似龍或蛇的創世女神Tiamat被斬殺後,裂解為向上爬升的龍首,以及向下墜落的龍尾。當時的天文學家也發明了預測蝕相的沙羅序列(saros series),以便推知政權運勢。

在張秀亞的星盤中,我們可以看到她的南北交點與日月會合,同落金牛和天蠍這組對宮星座。月亮合相月交點,意即月相轉換途中便遭逢巨龍巢穴,有論者認為是艱困的凶相,情緒易生波瀾,易遇凶險。而日月虧蝕則如同發光體遭遇吞噬的喻示,帶來自我突破、生存搏鬥的課題。

不過,我們可以看見她的金星處女,與南北交點形成三分與六分的和諧相位,永遠以對立姿態雙雙出現的月交點,與張秀亞星盤裡的日月重疊,譜出一則婚戀關係的故事,也指出星盤中矛盾思量的槓桿,生命困境的重要出口。

遭遇如此困頓,除有虔誠信仰作為心靈倚靠,張秀亞在謳歌平凡中,尋得非凡的內在力量,以精準而美妙的文筆療癒創傷,終至心中無怨。即使遇見「視野不寬、格局不大」的批評,卻體現了女性文學中瑣細政治(politics of details)的存在價值。

張秀亞潛入微小細瑣的靜默世界,放大女性獨有的感官觸鬚,透過書寫、翻譯與信仰,整合了光明和陰影、心智和情緒,勇敢跨越了情感帶來的磨難。她的文字作品,都是一生對於真善美的執著,以及靈魂探險留下的深刻足跡。充滿愛的行跡,就像女兒記憶裡的張秀亞:「穿過人生的荊棘仍一邊走著唱著,將⼼中仁愛的玫瑰沿途灑落,使生命的路徑上充滿了芬芳。」●

在吠陀(वेद、Veda)占星中,南北交點稱為計都(केतु、Ketu)與羅喉(राहु、Rahu)。由於社會施行嚴格的種姓制度,印度人民唯有寄託於轉世輪迴,占星學的發展亦深受影響。 在神話中,羅喉與計都原為吞食日月的惡魔,被砍殺後分裂為龍首與龍尾,即為北交點與南交點,象徵此生的靈魂業力、和前世積累的因果。 希臘化時期的占星學,對於南北交點的理解原僅有爬升與下降之義,應用於時事與流年運勢推測。但在亞歷山大東征,帶回吠陀占星等東方思考脈絡的影響之後,也開始出現不同的聲音。 世界各地依據自身文化脈絡,理解星象,中國古代由天文觀測發展的「七正四餘」推命術裡,亦有對應南北交點的「土餘」與「火餘」。 |

參考書目

- 張秀亞,《牧羊女》,光啟,1960。

- 張秀亞,《曼陀羅》,光啟,1967。

- 張秀亞,《尋夢草》,臺灣商務印書館,1970。

- 張秀亞,《三色堇》,爾雅,1981。

- 張秀亞,《北窗下》,光啟,1983。

- 維吉尼亞.吳爾芙(Virginia Woolf)著,張秀亞譯,《自己的房間》,天培文化,2000年。

- 張秀亞,《張秀亞全集》1-15冊,臺灣文學館,2005。

- 于德蘭編,《甜蜜的星光⸺憶念張秀亞女士的文學與生活》(上)(下),光啟,2003。

- 蔣興立,〈張秀亞婚姻小說之研究〉,嘉大中文學報,2009。

- 顏安秀,《張秀亞散文與台灣現代主義文學》,政大中文系碩論,2011。

童書評》流動的生命氣息 : 讀安・艾珀繪本《奶奶什麼時候回來?》

繪本採用文字與圖畫搭配的形式,加上紙張、書本的組合,使得書裡的時間與空間能夠有無窮的變化。創作者既可以單純的以文字呈現時間,以圖畫營造空間,也可以藉由連續的圖像敘事,讓時間和空間同步呈現,近似動畫效果,又或者透過像鏡頭一般的遠近變化和視角轉換,產生如同觀賞電影的感受。

比利時作家安.艾珀(Anne Herbauts)的《奶奶什麼時候回來?》就是一本類似電影的繪本,簡短的文字與充滿細節的圖畫,形成緩緩流動的節奏,帶動著時間與空間。

書中的文字是祖孫之間一段一段的問答,文字和圖畫分別在左頁或右頁。孫子從頭到尾都問著同一個問題:「奶奶什麼時候回來?」奶奶的回答總是:「我在這裡啊⋯⋯」。顯然,「這裡」指的就是所有的畫面共同組成的空間:是一間公寓,是一個家。

畫面是由主觀視角所呈現的陽台、玄關、廚房、走廊、客廳、浴室和裡面放置的日用物品。畫裡沒有任何人物出現,無從知道空間裡有幾個人?用的又是誰的視角?是在房子裡走動的小男孩?還是奶奶?或者是在其間穿梭的燕子、吹拂的風、移動的光、流動的時間?然而,即使不確定,他們的存在感卻非常鮮活,讓讀者彷彿感覺就在他們身邊。

從封面上畫的陽台往外看,是一棟棟城裡的公寓。對面的公寓映照著早晨的陽光,而揚起的白紗簾有如房子的主人,邀請讀者進入室內(書內)。

接著,主觀的視角如同無形的嚮導,帶著讀者隨著地上的花磚、擺設的傢俱、散落的漫畫等等形成的引導線,進出屋裡不同的空間。

畫家的「鏡頭」捕捉到各個角落散放的器具、植物、食物、衣物、玩具、照片,以此勾勒出這家人的生活日常,以及個性、喜好,和可能藏在物品裡的記憶與故事。他們雖沒有現身,但是相框裡的照片,透露出一些訊息,幫助讀者想像。

相對於圖畫呈現的現實場景,文字對話中奶奶對於小男孩詢問「什麼時候回來?」的回應,比較像是在空間中迴盪的聲音,而不是直接的回答。因為她一再說「我在這裡啊」,男孩卻仍繼續發問,表示他沒有聽到,也沒有看到奶奶。

其實,奶奶的聲音和她傳達的訊息是融合在畫面裡的,換句話說,是奶奶生活過的空間在代表奶奶說話。奶奶話語中的抽象意念和圖畫空間互相作用,產生了更豐富的聯想。

她溫柔地告訴男孩,雖然他看不見她,她卻依然存在。透過這間房子裡,有形的物品和流動的氣息,可以記起他們一起度過的美好時光,想到她對他的信任、愛與期望,體會她留給他的精神遺產,以及在他們之間血脈相承的生命。

艾珀說,她想用這本書傳達的訊息是:「將你珍視的人銘刻在心,他們將與你同在,給予你力量。這是一種傳承,一種將他們曾給予親人的一切延續下去的方式。」正如一部雋永的電影透過影像,展現現實世界裡看不見的意境與氣度,繪本作家也能用圖文創造的時空,超越現實世界的表象,傳遞永恆的價值。●

Quand Hadda reviendra-t-elle?

作者:安.艾珀(Anne Herbauts)

譯者:林幸萩

出版:大塊文化

定價:400元

【內容簡介➤】

作者簡介:安.艾珀(Anne Herbauts)

比利時童書作家,1975 年生於布魯塞爾的于克勒(Uccle)地區,從小便對視覺藝術充滿興趣。她畢業於布魯塞爾皇家藝術學院(ARBA),主修插畫與漫畫,師從安娜.奎維(Anne Quévy)與布魯諾.古斯(Bruno Goosse)。這段經歷啟發她探索圖像與文字的關係,並引領她發展出獨具特色的繪畫風格。

迄今已出版約50本書,涵蓋童書、繪本、漫畫和圖畫小說,偶爾也涉足短片或動畫等不同的敘事媒介,代表作包括《風是什麼顏色?》與《微乎其微的小事》等繪本。她的作品已被翻譯成多國語言,並屢獲國際獎項肯定,其中包括義大利波隆那書展(Bologna)童書大獎、法國女巫獎(Le Prix Sorcières)等。2021 至 2023 年間,她曾榮獲比利時政府頒發的「兒童文學三年獎」(Prix triennal de littérature de jeunesse),兩度獲得比利時法語兒童文學評論協會(FIBBC)頒發的「比利時 Libbylit 最佳繪本獎」(Prix Libbylit – Album belge),並於 2024 年第十次入圍瑞典「林格倫文學紀念獎」(Astrid Lindgren Memorial Award)。

安.艾珀自認既非插畫家,也非作家——而是在兩者中找到屬於自己的創作領域,游走於文字與圖像之間。她的作品充滿詩意與哲理,並經常以細膩的筆觸探討抽象的議題。她喜愛挑戰書籍的可能性,將書本視為一個充滿遊戲、實驗與自由的空間,不僅僅是傳遞訊息的工具,更邀請讀者進入、翻閱、探索,穿梭於頁與頁之中,發現另一種觀看與閱讀的方式。

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量