小時候讀了凡爾納(Jules Verne)的《地心歷險記》之後,不僅嚮往能到地心去探險,還想像著如果能深入地心,是不是可以從北極挖個洞,開鑿出一條貫穿地球的隧道,就能如同愛麗絲跳進兔子洞般,從另一個洞口探出頭來就是南極了。

麥克.巴奈特(Mac Barnett)和雍.卡拉森(Jon Klassen)文圖合作的《一直一直往下挖》,書中也有一對愛挖洞的小男孩,他們立下目標,若挖不到奇妙的東西絕不停手。在經歷了一場既奇幻又令人摸不著頭緒的冒險之後,突然不停往下掉的他們,又回到自家的院子(或者是另一個很像家的地方)。這本書充分滿足了孩子對「挖洞」的奇想。

孩子嘗試各種事物來建立自己的世界,玩沙、堆土、挖坑、填洞都是童年遊戲的一部份。由露絲.克勞斯(Ruth Krauss)撰文、桑達克(Maurice Sendak)繪圖,於1952年出版的《洞是用來挖的》,從孩子的角度出發,故事裡提到「你可以把東西藏進洞裡」、「洞是用來坐在裡頭」、「洞是當你一腳踩進去會往下掉的地方」……以貼近孩子內心世界的語言,重新定義孩子眼中的世界。

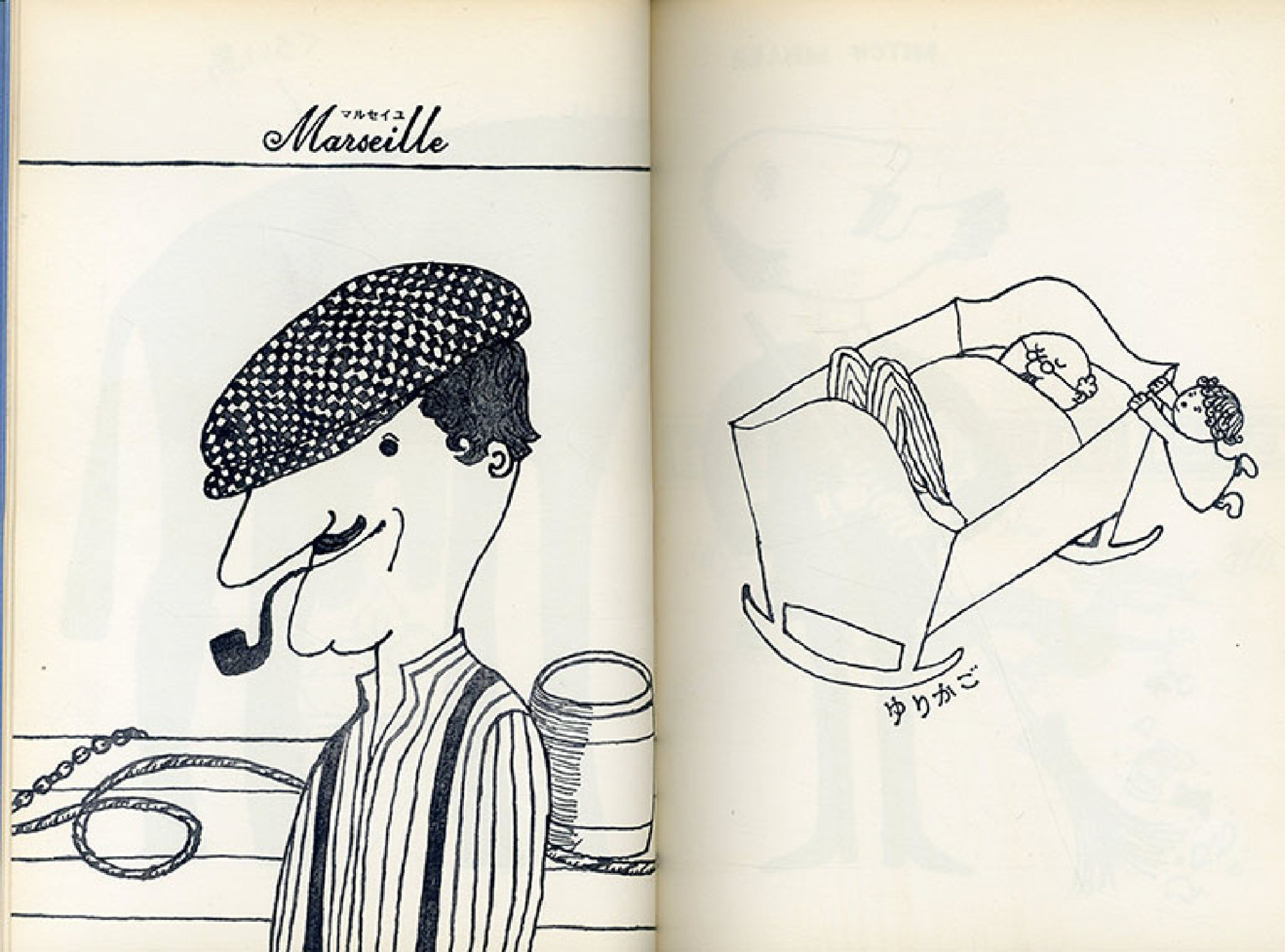

無獨有偶,日本著名詩人谷川俊太郎小時候,也曾經在自家的院子裡挖了一個洞。這個洞雖然挖得不完美,但這個珍貴的體驗,卻成為他日後寫作的靈感。1976年他和插畫大師和田誠攜手創作的《あな》(洞),深刻又簡練的描寫出每個人對「挖一個洞」的深層渴望。

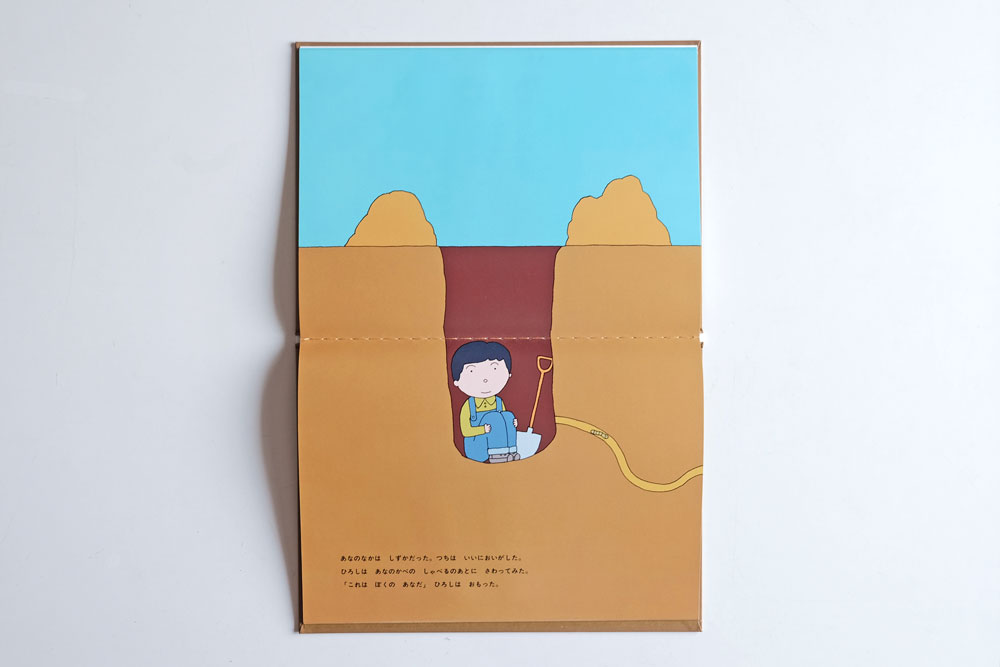

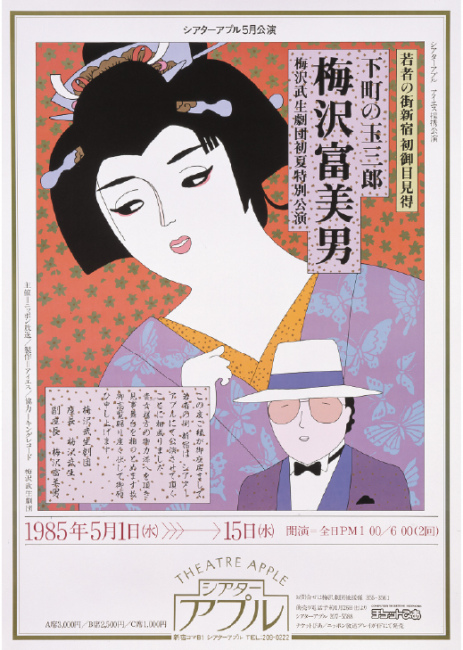

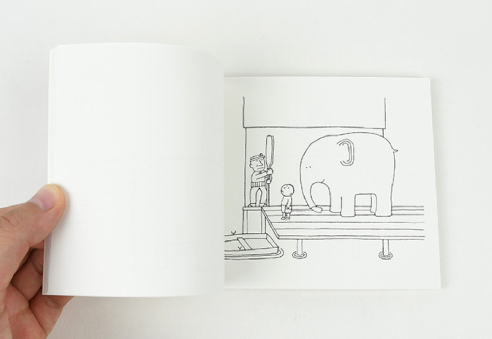

《あな》內頁

谷川把這個主題淺顯的童年生活故事,昇華為意味深長的寓言。這樣蘊含哲思的文本,唯有最純粹、抽象的圖像足以匹配,而這個任務也只有他的好友和田誠能完成。因為這位心向自然的藝術家,總會巧妙的平衡和融合「簡」與「拙」,以澄明之眼描繪出單純天真的境界。

除了繪本得到眾多讀者的喜愛,和田誠在設計、插畫、漫畫、書籍裝幀、散文、作詞、作曲和電影等諸多領域也都取得了很高的成就。這位跨域的藝術家是如何展開他的時空之旅呢?

1936年4月10日和田誠(Wakoto Wade)出生在日本大阪市,父親和田精當時任職於日本放送協會大阪中央放送局,是音響效果的先驅,也是日本知名劇團「築地小劇場」的創始人之一,因為導演了許多廣播劇,被稱為「廣播之神」。和田誠的父母親都是道地的「江戶子」,因此雖然生在關西,他和哥哥從小在家都是和父母說東京話。

和田誠原本就不是個好動的孩子,因為得過中耳炎,身體不好,就更不愛出門玩耍了。父親曾對他怒喝,要他多出門活動,他反倒更喜歡在家安靜的畫畫,或者是看武井武雄和初山滋的繪本。

他經常在父親帶回來的廢棄廣播節目單背面塗鴉。起初是畫一些動物,漸漸發展成有簡單情節的故事,角色通常是壞人、武士、幽靈和怪物,還會為他們取些有趣的名字。母親非常珍惜他的作品,將那些紙片收集、剪裁,再親手用針線縫釘成小書。從他4歲起,共製作了6本,這是和田誠圖畫書創作的「種子」。

6歲時,和田誠在科學館看到人生中的第一部影片,那是一部有關游泳的紀錄片。後來他又看了劇情片《肉彈真勇士》和電影皮影戲《傑克與魔豆》,銀幕上變幻的影像,深深烙印在他的腦海中,成為他日後投身電影工作的另一顆「種子」。

石井桃子《小熊維尼》

進入長池國民學校就讀後,因正值太平洋戰爭時期,學校的體育課訓練特別嚴苛,讓不愛運動的和田誠非常苦惱。原本熱衷畫畫的他,美術課竟然也令他苦惱,因為老師總是要求他們畫寫實的鮮花或水果,不准畫眼前沒有的東西。對和田誠而言,畫畫是為了好玩,而不是一件工作,這個想法從小到大,一生都未曾改變。

9歲那年,父親因播放戰爭劇的看法和當局不同,突然被解雇,全家只好搬回東京世田谷的祖母家。因為空襲激烈,和田誠被單獨寄養在千葉縣的親戚家。雖然遠離家人,他卻一點也不感覺寂寞,每天忙著創作漫畫小冊,每一本都是有圖有文的極短篇故事,而且還模擬書的形式來編輯。書末的版權頁不僅列出印刷者、印刷所,甚至還畫上作者的鈐印,展現了他對「做書」的高度熱情。

一年後他回到東京就讀大井澤小學四年級,遇到了對他影響深遠的柳內達雄老師。柳內老師的國語課非常特別,有時甚至丟下課本,改唸兒童雜誌《紅蜻蜓》上的文章。老師也為他們朗讀少年小說,和田誠就是在那時初識《小熊維尼》。原本就充滿幽默感的故事,經過石井桃子的譯筆更加流利生動,讓和田誠以很新鮮的感覺聽老師朗讀。

雖然和田誠自謙讀書量實在稱不上是讀書家,但由《故事之旅》的54個故事,可以感受到他從小到大浸潤書中的熱情和軌跡。從民間故事、繪本、漫畫、少年小說,到高中迷上推理小說,各類型作品涵蓋日本、中國和西洋文藝,他不僅為每一篇配上趣味的插圖,還展現了獨特幽默的觀點。

受到柳內老師的肯定,他更加勤奮創作圖畫日記,也因為老師的影響,他每天剪貼報紙上清水崑的政治漫畫,並開始模仿清水崑的「似顏繪」畫風。老師還將他的作品拿到雜誌社發表,對一個小學生而言,真是莫大的鼓勵。因為幸運的遇到賞識他才華的老師,讓當時面臨家變的和田誠,沒有因為父母離異而感覺受苦。

戰後的世田谷區立富士中學仍是一片廢墟,中學生和田誠把送報紙賺來的錢,全花費在看電影上,他甚至和同好一起編劇、畫分鏡圖,想嘗試自行拍片。他也對美國電影的主題曲產生興趣,不僅抄錄歌詞將之翻譯,還傾囊收集貴森森的黑膠唱片。因為專注於這些嗜好,他幾乎無心在課業上。

考入東京都立千歲高中後,他和同學一起完成漫畫《西遊記》。因為太沉迷於做畫,連課表上的科目名稱,都以授課老師的似顏繪代替。他從朋友處借了一本Saul Steinberg的畫集《All In Line

Saul Steinberg《All In Line》內頁(圖片來源:NYRB )

即使在考試期間,他還是看了很多電影、聽了很多爵士音樂。這個被熱情趨動的少年影迷,勇敢的寫信給美國電影演員詹姆斯.史都華(James Stewart),還附上一幅自己的漫畫,當收到回信時真是欣喜若狂。修學旅行時,他什麼都沒帶,只有一本素描本隨時記錄所見所聞。為了校慶活動,他寫劇本並擔任導演。對他而言,上學不只是為了學習,學校最好的東西就是朋友,他無法想像沒有朋友的學校。

和田誠於2005年創作「マトリョーシカ」(俄羅斯娃娃)(圖片來源:和田誠官網 )

和田誠原本對未來沒有立下明確的目標,無論做什麼事,「好玩」就是最高的準則。高二時,他去東京國立近代美術館參觀「世界海報展」,被瑞士海報設計家Herbert Leupin和Donald Brunn明亮輕快的作品吸引。相較於傳統的純美術創作,他更想成為「製作海報的人」,可以將他收集的各種興趣,凝聚在一方紙上,和更多人分享。

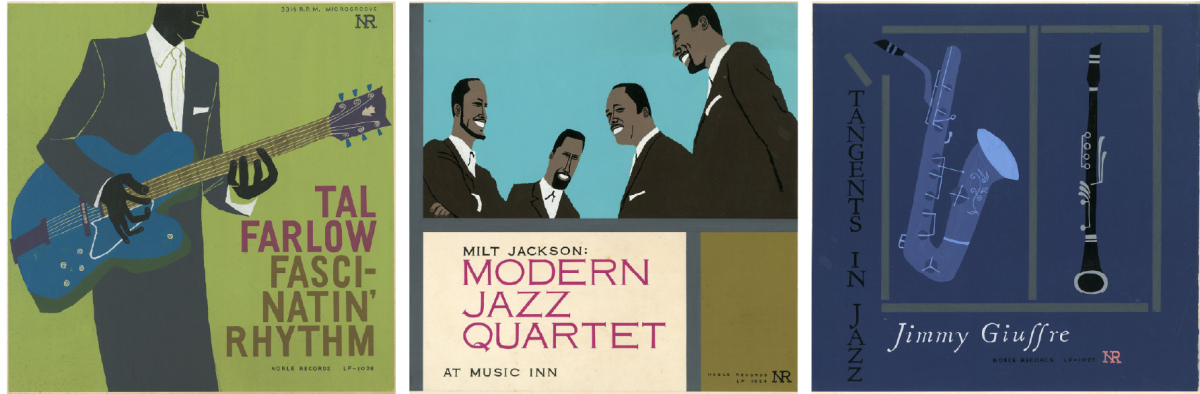

和田誠大學時期的海報製作「架空のLPジャケット」(圖片來源:和田誠官網 )

為此,他投考多摩美術大學的圖案科,入學後師從杉浦非水。但他依然無心課業,只願意做感興趣的事。參加海報比賽得到的獎金,轉手就買了相機,從中學時代對電影的喜愛更加狂熱。他熟讀電影雜誌,累積豐富的知識,連還未在日本上映的電影,比如《憤怒的葡萄》,他都依自己的想像畫出了海報。

大三那年,他以電影海報「夜晚的瑪格麗特」獲得「日宣美獎」(日本宣傳美術會)。這個重要的榮譽,打開了他的職業之路,大學還沒畢業,就已經被東芝企業邀請去拍電視廣告中的動畫。同時期他為雜誌《日本》畫似顏繪時,藝術總監杉浦康平也指導他對日本文字造型和絲綢版畫的認識。

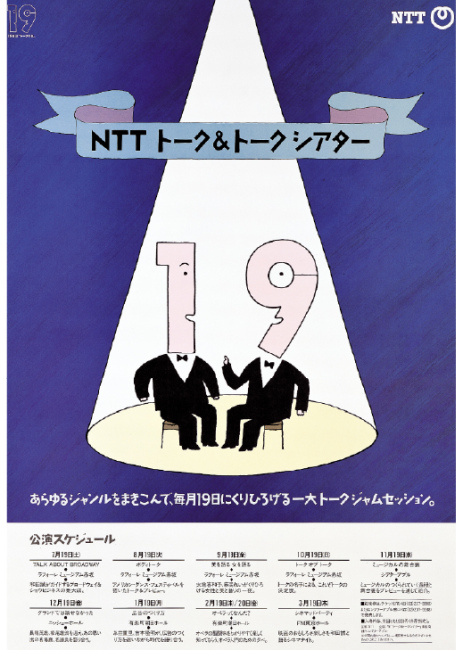

由和田誠製作的海報

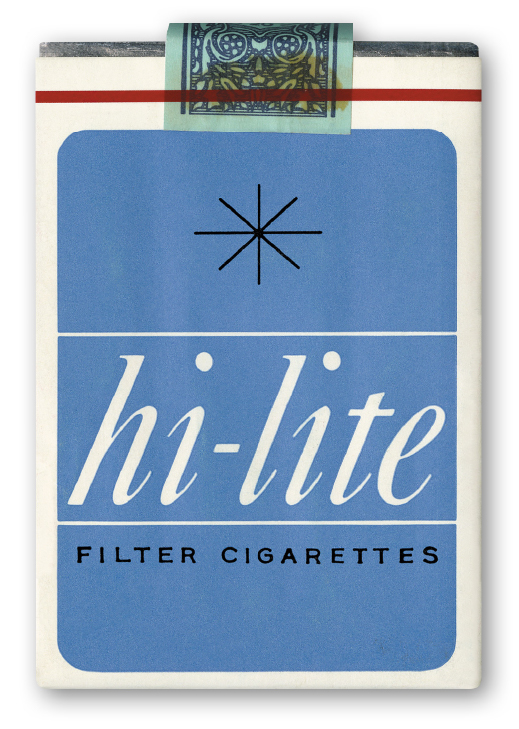

「Hi-Lite」香菸(圖片來源:和田誠官網 )

和田誠以詩人野上彰的作品編製了一本詩集,做為畢業設計作,接著就進入當時日本最先進的廣告設計公司Light Publicity工作。1960年他為「Hi-Lite」香菸所做的設計,至今仍繼續使用,已被視為經典。他採用的清爽藍色,被稱為「Hi-Lite Blue」,後來影響了第一款新幹線「0系列」列車的配色方案。

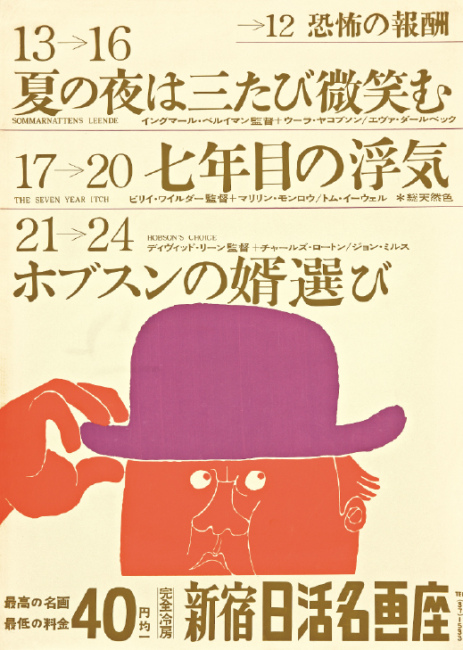

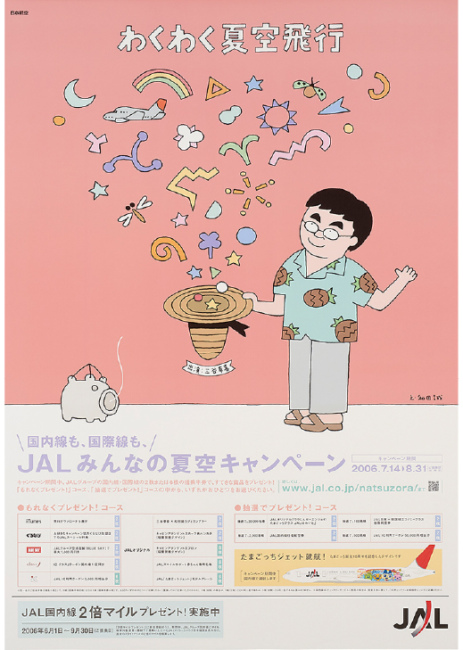

工作之餘,這位重度影迷經常泡在新宿的「日活名画座」看電影。原本電影院的宣傳海報只有文字,應網版印刷工作室Saito Process的老闆之請,和田誠慨允每月為電影院設計兩張海報。這項不收酬勞的工作持續了9年,2021年出版的《和田誠日活名画座海報集》,匯集了當年的185張海報,其鮮豔的色彩和大膽的構圖,至今看來仍顯得清新而時尚。

與此同時,他也出版了他的第一本書《21頭の象》,這本單頁漫畫集結集了他開會無聊時的塗鴉。和田誠本以為曾出版過長新太無厘頭作品的松居直,應該會賞識這部作品,沒想到收到的卻是負評。而當好友谷川俊太郎將這本書送給日本兒童文學家今江祥智,卻又獲得激賞。

和田誠不以為意,繼續玩更大。他和同為藝術設計師的橫尾忠則、宇野亞喜良共同創立了「東京插畫家俱樂部」。還邀請星真一、高橋睦郎、谷川俊太郎等人撰文,由他一手包辦繪畫、設計、裝幀、印刷和發行,自費出版了7冊「私繪本」。

這些私繪本當時每冊僅印行數百本,很快就絕版,成為傳說中的夢幻逸品。直到2011年才又重印再現,讓讀者得以見到獨特的故事情節和精美的插圖所創造出的奇幻世界。

1998年,因為天文館推出天體運行有關的節目,將這本書改編成動畫在全日本放映,和田誠因此也繪製了全新的版本。雖然如此,這並不是一本討論天文學的作品。出版當年正值冷戰時期,美、蘇在太空計畫上激烈競逐,故事的結尾,孩子們在遊戲當中,自然的將月亮送回天空,寓寄了和田誠反戰與企望和平的想法。

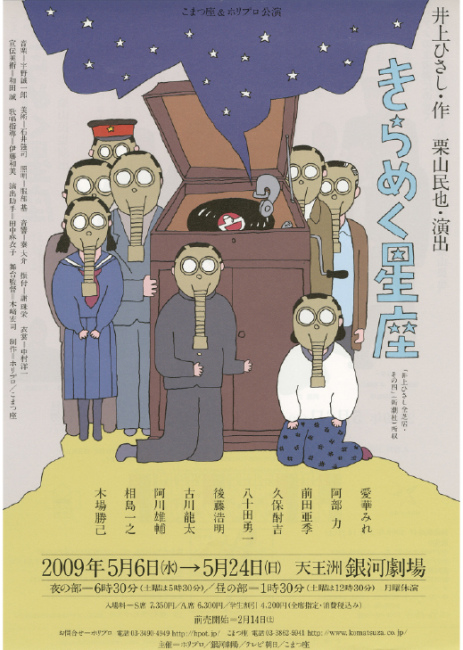

32歲那年,和田誠感覺商業設計已經無法滿足他創作的慾望,於是離開令人艷羨的廣告公司,自行在青山開立了個人工作室,這樣他就可以更無拘無束的悠遊在各種藝術形式中。他為詩人寺山修司的劇作編曲,為NHK的兒童電視節目製作動畫,為市川崑導演的人形劇「プペドン」設計木偶,為《產經週刊》的封面繪製名人似顏繪,直到1973年。

整個藝文圈就像和田誠的遊樂園,只要朋友提出新鮮的、有趣的計畫相邀,他一定全心投入。谷川俊太郎是他的摯交,自1965年兩人合作發表第一部作品《しりとり》以來,他們的合作持續了半個多世紀。谷川編織的文字世界與和田誠繪製的圖畫世界,完美的融合創造出獨特的世界觀。

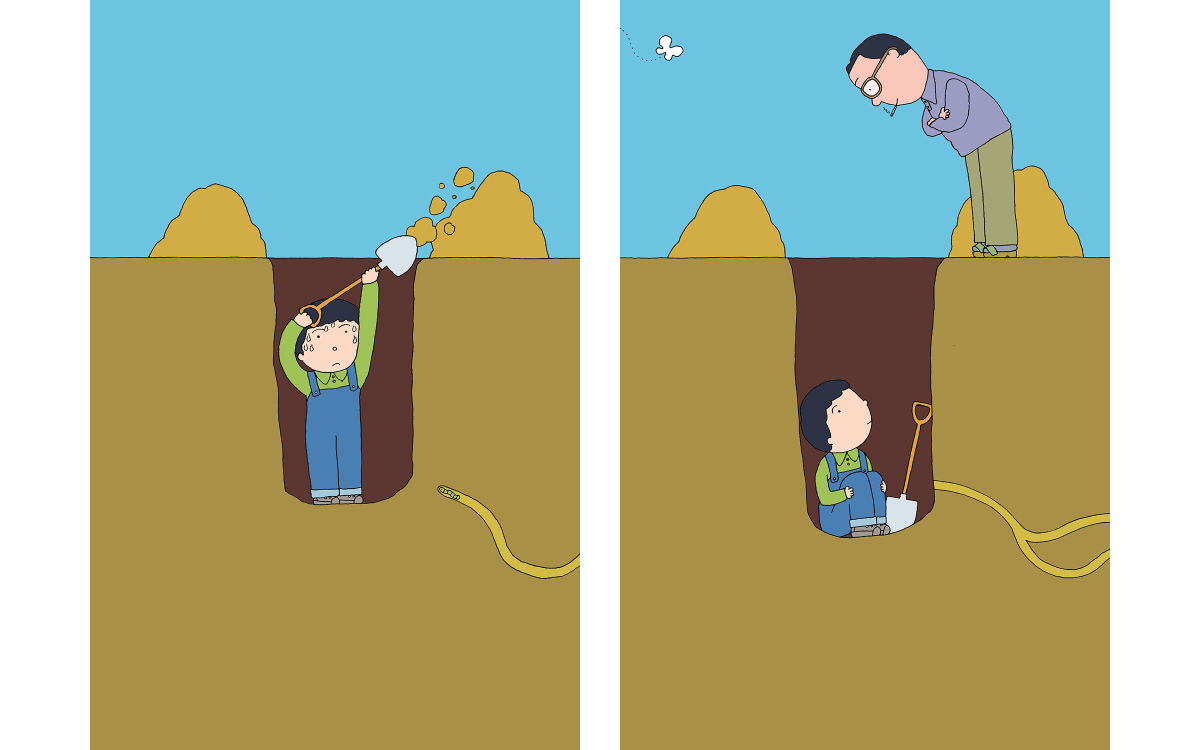

《あな》(洞)就是一本唯有這對黃金拍檔才能創造出的傑作。故事的情節簡單卻耐人尋味:星期天的早晨,一名小男孩沒事幹,於是開始挖洞,家人和鄰居都來關心,而小男孩只是平靜的繼續往下挖,最後再把洞填滿。谷川富有節奏感的文字靜謐而深邃,在重複中蘊含著變化,呼應著小男孩看似無意義的行動,卻悄然已完成探索自我和世界的歷程。

這本書打破日常左右翻頁的習慣,採取上下垂直打開的方式。和田誠大膽新穎的構圖,將每個跨頁的三分之一設為地上,三分之二是地下,但因為微妙的使用藍色來平衡,佔去畫面大部分的大地色,並不會使人感到混濁和沉重。讀者從斷面圖作定點觀察,可以清楚看到面無表情的小男孩,他內在的情緒其實不停在改變。和田誠以幽默的圖像,出色的抽象化了哲學的命題。

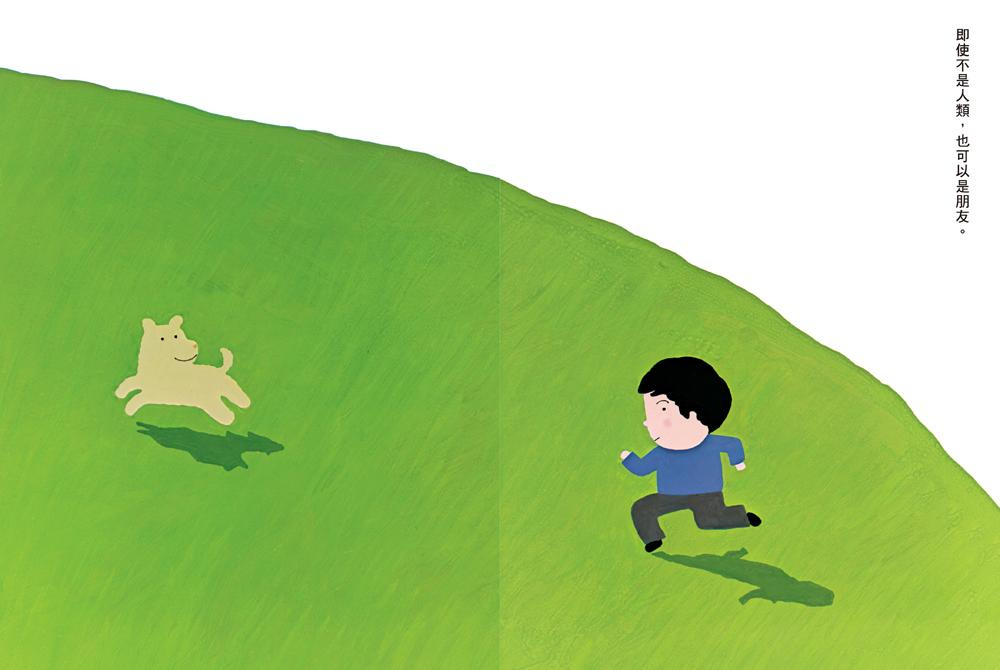

和田誠曾說,谷川先生的文字沒有過多的解釋,所以他可以自由繪畫,探索出更多的樂趣和可能性。《朋友》這本書,再次見證了這對全然信任彼此的好朋友,他們圖文合奏的默契。

谷川充滿童趣和詩意的文字,引領著讀者漸進思考「朋友是什麼?」,和田誠則運用素樸溫柔的線條,勾勒出友情純粹的樣貌。書末「就算沒有見過面」的章節,轉為使用照片,以更貼近的視角,深入詮釋「朋友」的內涵,無論是兒童還是成人讀者,讀來都觸動人心。

和田誠與作家村上春樹也是至交好友。自1968年為村上翻譯的《Setting Free the Bears

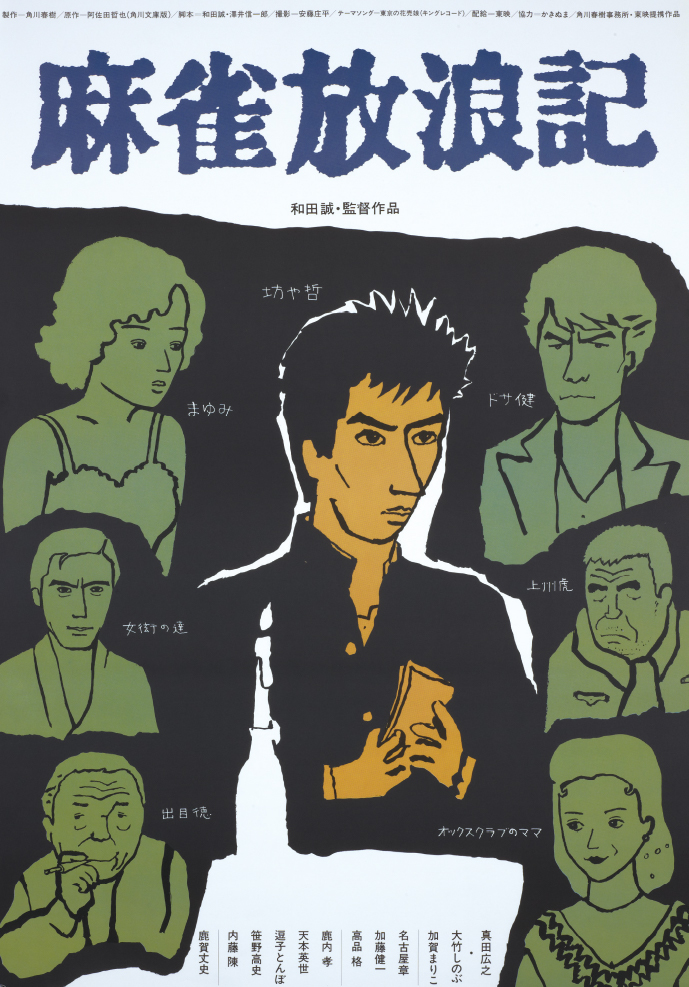

1980年代之後,這個狂熱的影迷不只寫影評、畫電影海報、為電影書籍作裝幀,他還嘗試了新工作。當時角川事務所打算將阿佐田哲也膾炙人口的連載小說《麻雀放浪記》搬上大銀幕,找上和田誠寫劇本。當製片看到他畫的場景草圖,就慫恿他自己來拍。於是和田誠一躍成為新銳導演,更獲得了「報知映画賞」新人獎,領到的獎盃還是由他自己設計的。

接著他又執導了《快盗ルビイ》、《怖がる人々》、《真夜中まで》等片,還一手包辦劇本、海報和插曲創作,分別榮獲了藍絲帶、旬報、東京國際影展等獎項。2001年,他玩心大起,甚至在三谷幸喜執導的喜劇《みんなのいえ》中客串演出。

VIDEO

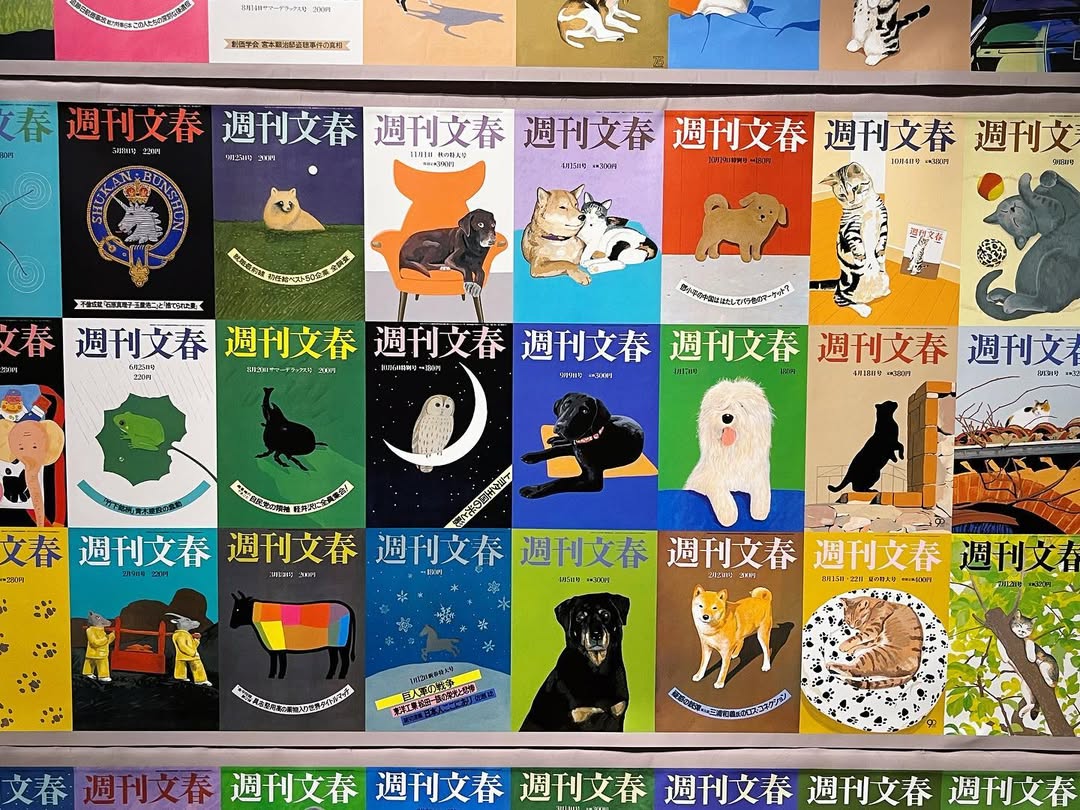

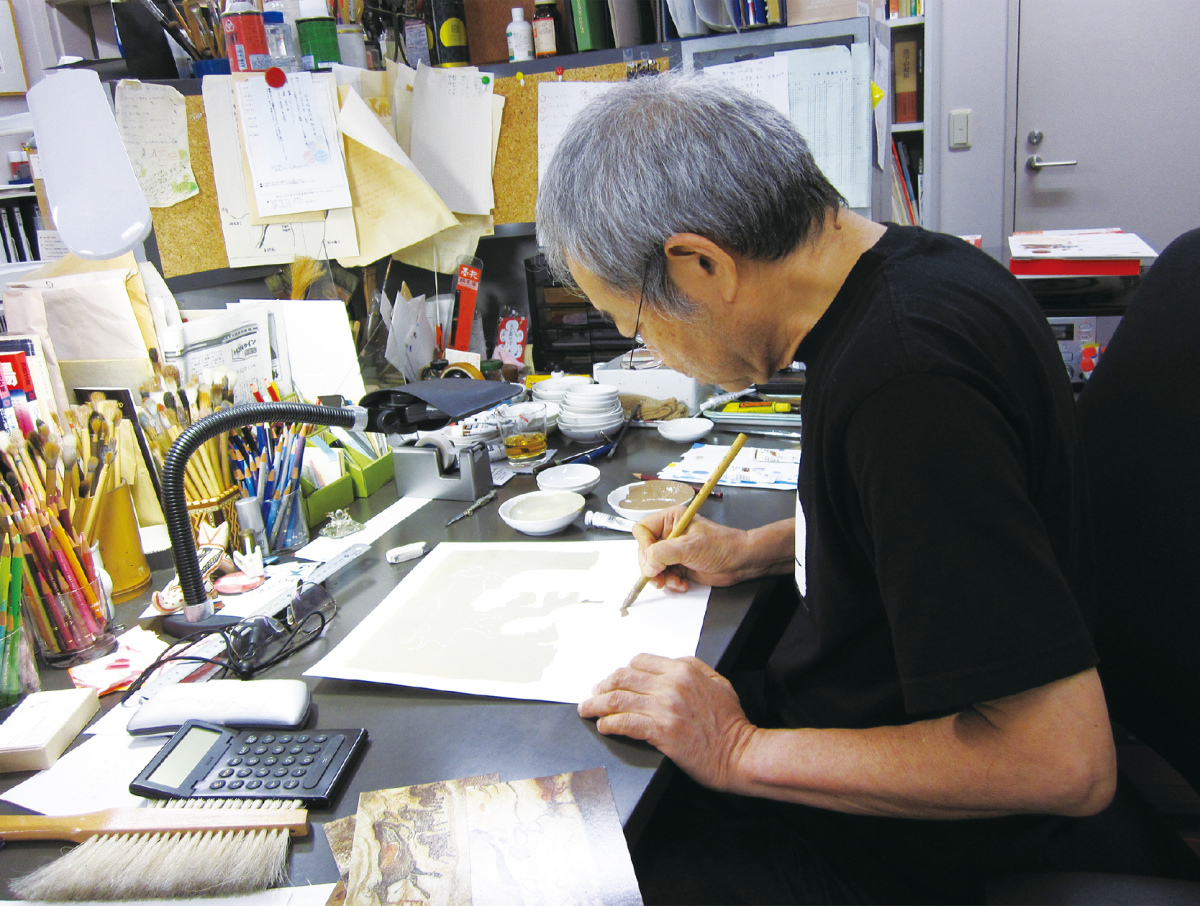

2023年6月,筆者於大疫後初返京都,幸運的在美術館「えき」趕上了「和田誠展」最後的巡展。一進入展場,最讓人震撼的是滿壁《週刊文春》雜誌的封面。和田誠自1977年至2017年,40年間,每週不曾間斷的畫了2000幅。雜誌社從不限制他畫什麼,他以水粉彩表現民間藝術的意趣,題材為民藝品、植物、動物和季節風景,而最多的是他喜愛的貓。

整個展覽約有30個主題,介紹了和田誠2800件作品,涵蓋了他活躍於不同時期的創作,但即使如此依然難以讓觀眾窺見全貌。面對這些超越流派界限的豐富作品,唯有讚嘆和尊敬其活動領域之廣,以至於很難為他賦予什麼頭銜。和田誠所締造的一切,幾乎就是一部日本現代藝文史,而這需要以何等的心力才能造就?

他曾說:當他看到大家對他畫的東西微笑時,除了自己畫畫時感到的快樂之外,也感到非常開心,或許這就是谷川俊太郎說過,和田誠筆下的線條,永遠都是笑呵呵的原因吧!

VIDEO

在和田誠過世後,谷川俊太郎寫了一首《Natural 獻給和田誠》的詩來紀念他。

《Natural 獻給和田誠》

文:谷川俊太郎/翻譯:米雅

你是無法成為過去的男人

如果要用一句話來說你

你身體與心靈的深處

在我們發問之前

和田誠說:「做你喜歡的事,只要你喜歡就好。」他不是一個頑童,他是認真玩耍、誠實遊戲的赤子,懷抱著沒有目的的玩心,走在永恆的時空之旅中,不斷向我們展示生活中無所不在的真、善、美。●

懷有這種奇想的小孩應該不少吧!作品備受孩子喜愛的五味太郎,就曾經在小學三年級時,突然有一天在自家的院子裡開始挖洞。他日日進行,並偷偷觀察周遭人們的反應,有些人會批評,有些人只是旁觀和等待,有的人則直接忽略。最後他挖出一個令人驚嘆的洞,才心滿意足的停手。

懷有這種奇想的小孩應該不少吧!作品備受孩子喜愛的五味太郎,就曾經在小學三年級時,突然有一天在自家的院子裡開始挖洞。他日日進行,並偷偷觀察周遭人們的反應,有些人會批評,有些人只是旁觀和等待,有的人則直接忽略。最後他挖出一個令人驚嘆的洞,才心滿意足的停手。

在散文集《故事之旅》中,和田誠提到,國語課總不可能全部用在小熊維尼上。他迫不急待想知道後續故事,就纏著父母給他買書,後來也終生保存著這本愛書。這本書的插畫非常美,插畫家E. H. Shepard以精確的素描功底表現流暢的線條,將動物都畫得非常可愛,讓他一看就覺得心頭暖暖的。因為對這本書太著迷,小學時代的和田誠甚至寫了一篇比較不同版本譯文的作文,還自創有關小熊維尼的故事。

在散文集《故事之旅》中,和田誠提到,國語課總不可能全部用在小熊維尼上。他迫不急待想知道後續故事,就纏著父母給他買書,後來也終生保存著這本愛書。這本書的插畫非常美,插畫家E. H. Shepard以精確的素描功底表現流暢的線條,將動物都畫得非常可愛,讓他一看就覺得心頭暖暖的。因為對這本書太著迷,小學時代的和田誠甚至寫了一篇比較不同版本譯文的作文,還自創有關小熊維尼的故事。

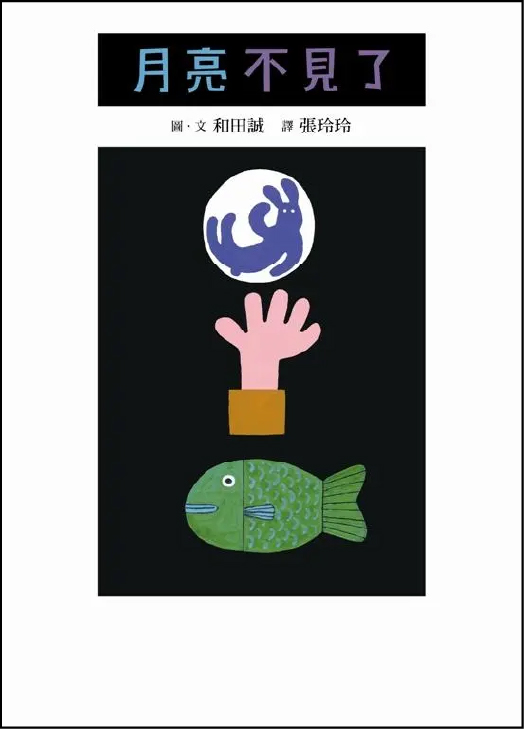

真正由和田誠自寫自畫的第一本繪本是1963年出版的《月亮不見了》。人們經常將各種情懷寄託於月亮,如果有一天月亮被偷走了,會是什麼樣的景況呢?和田誠巧妙的將天文知識交織在美麗的奇幻故事中,月亮的盈虧、潮汐、月食等現象,在淺顯的插圖解析下,非常親和易懂。

真正由和田誠自寫自畫的第一本繪本是1963年出版的《月亮不見了》。人們經常將各種情懷寄託於月亮,如果有一天月亮被偷走了,會是什麼樣的景況呢?和田誠巧妙的將天文知識交織在美麗的奇幻故事中,月亮的盈虧、潮汐、月食等現象,在淺顯的插圖解析下,非常親和易懂。

1992和97年,和田誠分別以「JAZZ」、「SING」為主題舉辦畫展,向他喜愛的爵士樂手畫像致敬。村上看畫後深有共鳴,主動要求為這些音樂家寫下隨筆文章,後來編輯成《爵士群像1、2》兩冊。2019年和田誠過世後,留下的365張唱片,捐贈給早稻田大學的村上春樹圖書館,誌記兩位爵士樂迷的情誼連綿永續。

1992和97年,和田誠分別以「JAZZ」、「SING」為主題舉辦畫展,向他喜愛的爵士樂手畫像致敬。村上看畫後深有共鳴,主動要求為這些音樂家寫下隨筆文章,後來編輯成《爵士群像1、2》兩冊。2019年和田誠過世後,留下的365張唱片,捐贈給早稻田大學的村上春樹圖書館,誌記兩位爵士樂迷的情誼連綿永續。

書評》在「自由通行」之間的短暫假期:評《監獄中的哲學課:探索自由、羞愧與救贖的生命對話》

我的每日工作從拆同學的來信開始。

拿起剪刀前,我總要先深吸一口氣,手裡的每一個信封中都裝著一個被定義為「惡人」的故事。一年數千封的信件中,有的故事字跡歪斜,有的則工整宛若印刷,但沒有一個故事是相同的。

因此,面對關於監獄的作品,不論是電影還是書籍,我的心情總是特別複雜。

當我看到《監獄中的哲學課:探索自由、羞愧與救贖的生命對話》書封上,作者安迪.維斯特(Andy West)被冠上了「人生導師」的頭銜,不禁有點先入為主地認為,自己將會讀到另一個諄諄教誨、讓受刑人「悔改向上」的「典型」故事。

但正如維斯特所說:「沒有所謂的典型監獄或囚犯這類東西。」從2015年開始,他在英國的數所監獄中為受刑人講授哲學的故事,也並不是我以為的典型故事。

➤惡的繼承:歹竹出好筍?

去年,我工作的監所關注小組舉辦了《污名:管理受損身分的筆記》讀書會。我們討論到「連帶污名」(courtesy stigma),連帶受污名者會遭遇受污名者經常遭受的歧視,背負著不真的屬於他們的重擔。

在接觸受刑人的家屬時,我們經常發現,家屬承受的連帶污名,難以對他人言說。尤其是母親,往往面對「沒有把孩子教好的」的指責和自責。

「羞恥感會傳下去,家人會把它傳給孩子,孩子會感到羞愧,但他們甚至說不出自己到底做錯了什麼。」當聽聞維斯特說,他的父親、叔叔和哥哥都曾經入獄時,學生曼蒂如此回應。

這本關於「監獄、家庭和哲學」的回憶錄中,維斯特除了記錄與學生的對話,也記下了連帶污名在他身上的展現。少年時期,他就因哥哥坐牢感到愧疚,在父親身邊甚至不敢呼吸。懷疑自己可能繼承父輩之惡的擔憂,猶如一個站在身邊的「劊子手」般,以「就算過去我沒有傷害過人,也不確保將來不會」的念頭時時折磨著他。

在「歹竹出好筍」般成功對抗命運的敘事背後,維斯特面對自身的創傷和污名,以帶著矛盾與掙扎的哲學老師身分走入監獄。

➤在監獄裡學哲學有什麼用?

我在每日約一小時的通勤列車上讀這本書,一邊對抗隔壁座位乘客的手機噪音,一邊思考著如果是我,會怎麼回答維斯特在哲學課堂上請同學討論的問題。

在台灣的監所中,同學們可以透過進修教育取得國、高中學歷,也有部分監所提供修習空中大學課程、取得學位的機會,各監所也會開設教化、技訓課程,在監獄中「上課」並不稀奇。但在監獄中「上哲學課」,討論「自由」、薛西弗斯、笛卡爾等哲學家與其思想,就真的是件挺新鮮的事情了!

即便場景跳脫監獄,我們也可能會像維斯特的學生格雷格一樣疑惑:「哲學是做什麼用的?」

維斯特回顧自己在深受創傷所苦的大學時期,首次接觸了哲學,並在哲學課中體驗到「頂空」(headspace)。讓自己在充滿想像力和可能性的狀態,心靈彷彿獲得了雙重國籍,能暫時從愧疚和譴責之中,浮出水面換氣。

每次上課前,當獄警高喊「自由通行」(Free flow),牢房的門會一道道開啟,讓受刑人們前往開設課程或活動的場所。當教室外的獄警再次喊道「自由通行」時,代表課程結束。

「學哲學很好,讓我知道我還有自己的想法。」維斯特的學生尼克這麼說。

哲學課程或許沒辦法讓同學們提升假釋成績,早日出獄,但在這本書中,哲學課彷彿是在獄警宣布的兩次「自由通行」間,提供了一條新的翻牆越獄路線——在監獄中全然被「惡」定義、深怕自我消失在社會的擔憂中,在被「懲罰」填滿看似無盡的時間裡,同學們擁有了「兩個小時的假期」。

這本書中既沒有勸人「悔改向上」的說教,也不像一般的哲學書籍深究理論、強調辯證。它更像是穿插著維斯特的日記和家族史的教學筆記或田野紀錄,而讀者就像偶然經過監獄長廊的人,倚在哲學課教室的窗邊,旁聽了一部分的講授與討論。有時候精彩得火花四射,有時候尷尬得讓人想默默離開。

➤思索自由的定義,探問仁慈的緣由

維斯特在監獄中的學生有人不識字;也有人曾是地理學教授。有人和父親同時身在不同監獄,因而很難打電話給彼此;也有人太過愧疚,而拒絕與前來探監的兒子會面。有人來到英國幾週後就入獄,從只會說一些英文單字到在坐牢的10年裡取得了英文學位;也有人出生成長在英國,卻仍無法在地圖中指出它。

然而,維斯特並不是攤開這些人的刑案紀錄或假釋評估量表,讓讀者認識這些句句互虧、或彼此警戒的同學們。我們讀到的,是維斯特眼中的他們,是在探討哲學命題時,從自身狀態思索和回應的他們。

華萊士認為,在獄中不用付帳單或接送孩子,只需要聽命行事做份內的事,是得到了「不用選擇」的自由。相對地,細漢仔則認為,人要是別無選擇,就沒有自由,若單單只是活著毫無意義。已經上兩次哲學課的安德羅斯則猶豫的思考著,人可以像自己想要的那樣自由,所以若有一個人不想要自由,他就自由了嗎?

最後一章中,維斯特和同學討論了「仁慈」。他提到,叔本華認為生命是一種懲罰,若把世界看成一座監獄,人們對待彼此才會更寬容仁慈。

「叔本華需要跟人打炮。」認為獄友的和善只是因為不想增加刑期的比利這麼說。而在監獄中感受到獄友主動展現友情的基特則說:「叔本華,振作一點,(生命是懲罰)這件事可能永遠不會發生。」閱讀這本書時,我不時被同學們直白的發言惹笑,透過他們幽默甚至有點中二的答案,讓人更能好好思考這些平常不會仔細琢磨的問題。

➤我們與惡的距離

我反覆閱讀了好幾次〈運氣〉這一章中,關於「公平世界」和「運氣世界」的討論。維斯特請同學們想像兩個虛構世界:一個是好事會發生在好人身上、壞事會發生在壞人身上的「公平世界」;另一個「運氣世界」則一切猶如擲骰子般取決於機會,善惡不一定有報。

我們所處的社會究竟比較像哪一個世界?

「我們活在位於『公平世界』和『運氣世界』之間的陰暗邊界上。」維斯特說,「我們只能對自己能控制的事情負責,但我們多數身分是由我們無法控制的事情所塑造的。我們無法決定是否擁有痛苦的童年或具備一種容易上癮的性格。」

每天閱讀同學們從獄中的來信、整理檔案夾時,我感受到「惡」的誕生,常常可能來自運氣世界的殘酷。然而,由法律建構的所謂公平世界,並無法提供一套準確的衡量標準,來檢驗一個人是否擺脫了「惡」。

在做這份工作後,我深深體認到,我們與惡的距離,確實從來不如想像中遙遠,善惡的邊界有時只是一條細細的線。很多時候,站在善的一側,不需要跨越這條線的我們,可能只是比較幸運而已。然而,一旦走向了線的另一側,被賦予了「惡」的標籤,這條細線就會變成一堵高牆,將世界分隔成「裡面」和「外面」。

➤裡面的人生與外面的我們

《監獄中的哲學課》的原文書名是《The Life Inside》,為什麼我們需要讀一本關於監獄「裡面的人生」的書呢?

維斯特坦承,曾擔心自己是否太過專注在監獄內的世界,而無法再關注外面的生活。但他最終並未把目光移開,也在教學中明白,身為老師的自己,能做的不僅是見證失去的東西。

當一個人被推到牆的裡面,人生是否就必須只剩懲罰與悔恨?又或者只能展現出捨棄過往、成為另一個人的努力與決心?維斯特的書寫捕捉了數十位不同年齡、種族、性別的同學,面對哲學議題和「裡面的人生」碰撞時的多元樣貌。

閱讀這本書,不只是理解「裡面的人生」中的課題,同時也是在凝視「外面的我們」。●

作者:安迪.維斯特(Andy West)

譯者:吳煒聲

出版:寶鼎文化

定價:450元

【內容簡介➤】

作者簡介:安迪・維斯特(Andy West)

畢業於倫敦大學(University of London)哲學學士。任職於慈善組織哲學基金會(Philosophy Foundation),自2015年起前往監獄開設哲學課。曾為英國知名報刊《衛報》(Guardian)、《泰晤士報教育副刊》(The Times Education Supplement)及文學雜誌《3AM》撰稿,也是紙本雜誌《Litro》、《Boundless》及線上雜誌《The Millions》、《Bloomsbury》特約作者。

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量