人物》藍鯨上的靈性漫畫家:專訪吳冠熊《藍鯨與龍少年》

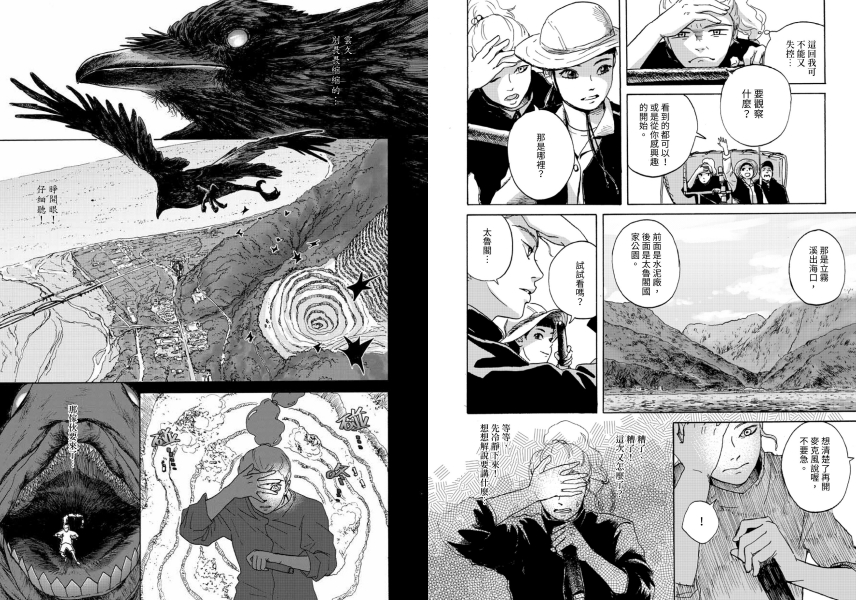

這是一部山與海孕育出來的奇幻漫畫,除了主題少見、有寓教於樂的海洋知識,還是少數將神鬼類型操作出文學感的台漫作品。

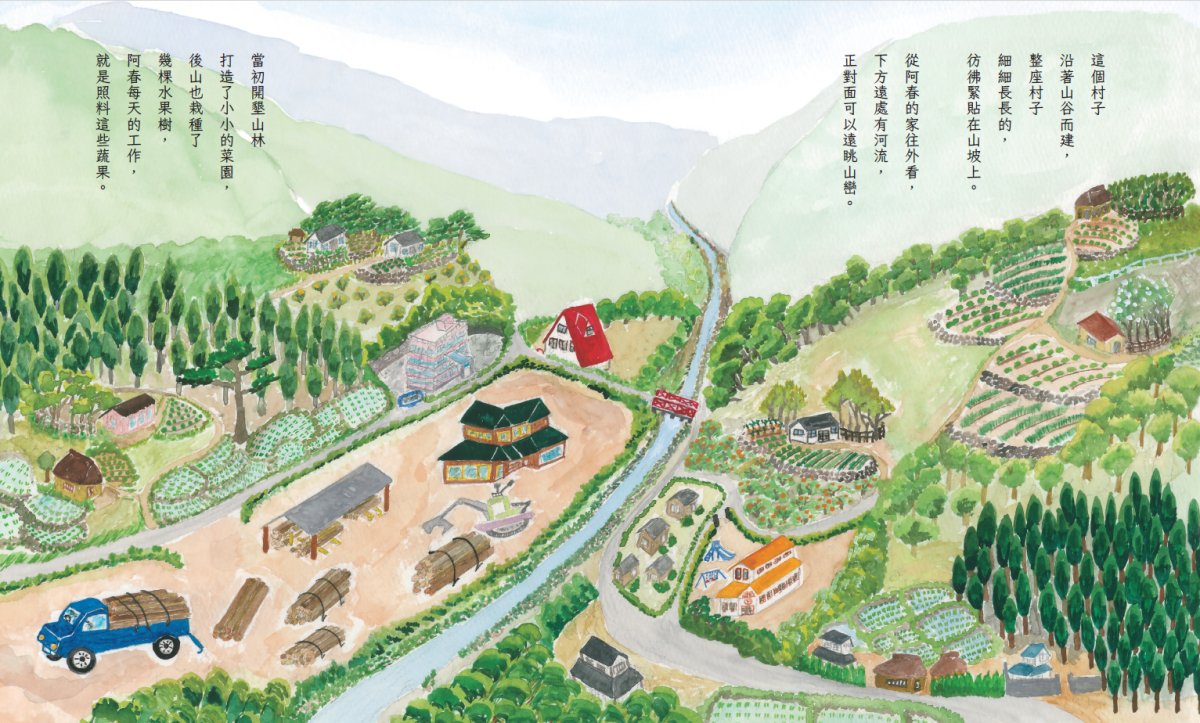

《藍鯨與龍少年》作者吳冠熊,出生於台南新營,她說自己是不折不扣的內陸人與宅女,習慣活在自己牆內。原本與海洋距離遙遠,卻在2022年被五十嵐大介的《海獸之子》懾服,受到強烈的悸動牽引。她像動畫中的孩子一樣,急著騎車到海邊吹風,一邊在內心吶喊:「我也要用台灣的海洋題材做點什麼!」

隨後她將這份嚮往轉為創作動機,速速投了文化部漫畫獎勵計畫,通過補助後,《藍鯨與龍少年》於焉誕生。

➤成真的興趣與妄想

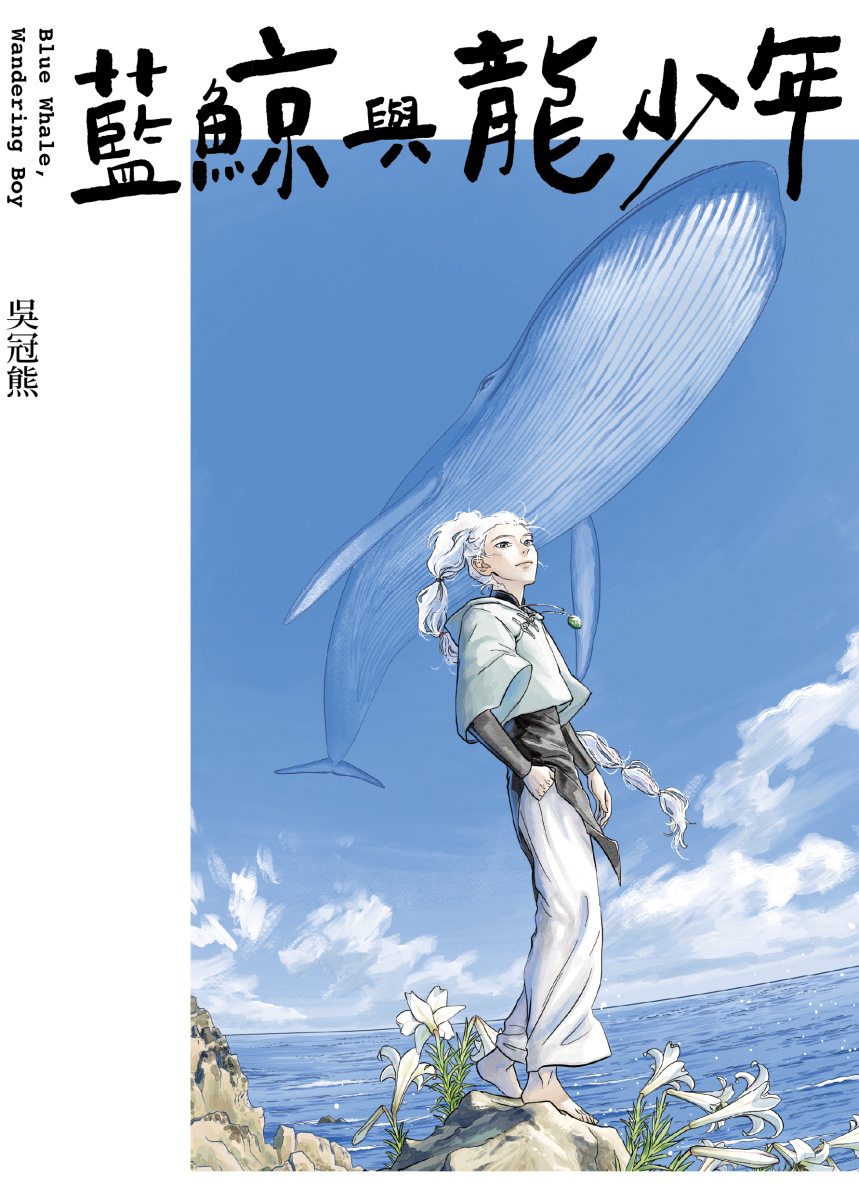

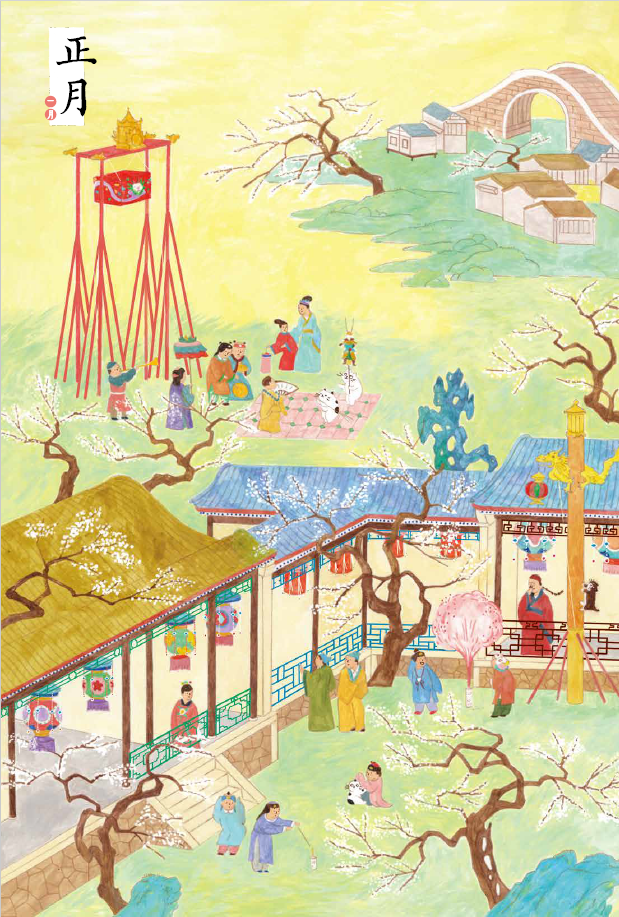

在吳冠熊的奇幻裡,鯨是島嶼、龍是自然之子。故事裡的龍少年雲久,受神祕召喚,啟程尋找鯨靈,也觸動心靈覺醒,拾回那份自己與山海血脈相連的記憶。

高中到大學皆是美術科班生的吳冠熊,中學時期即獲得針對亞洲高中生舉辦的「國際公募展」銀獎。談到漫畫創作,她說:「這始終存於我個人的興趣跟妄想之間。」

求學期間雖然並未訂定自己將來的風格與走向,但和很多孩童一樣,吳冠熊從小就跟著宮崎駿的動畫胡思漫想。國中是很重要的探索期,因為看了《爆漫王》,對成為漫畫家開始有了想像。「我覺得探索興趣是很值得投資的事。大學時我還交了一位怪咖同學,大發慈悲指導我日式頁漫的繪製技巧。」兩人的交流,也為吳冠熊日後的漫畫創作打下基底。

大學畢業後,她自費出版處女作《鏡之國的白色高塔》,每一話皆有不同畫風,實驗性十足。此外,由台北市漫畫工會發起、與中港澳馬新共同舉辦的「亞洲漫畫家一頁創作挑戰」,也收錄了她的一些作品。

踏入社會後,為了證明自己也做得了「體制內的有用之人」,吳冠熊進入廣告公司任職。「確認」完後,她旋即辭掉工作,成了自由接案人,爭取更多屬於自己的創作時間。

2022年,她與夥伴葉友喬共同出版《能火大喬誌》,並受邀台南市政府舉辦的展覽。其中短篇漫畫〈颱風〉,描述兩名國中生在風雨中的奇幻旅程,也由此奠定了《藍鯨與龍少年》主角雲久的原型。

➤關心山海之間存在的「事」

吳冠熊創作《藍鯨與龍少年》,始於最初的悸動,「我希望能畫出讓人看了想去海邊的漫畫。」但她雖像被雷打到般渴望畫海洋,卻也同許多人一樣,對海洋十分陌生。

「我第一個能想到的只有海鮮好吃。雖然現在網路很發達,想要什麼知識AI都整理得很好,但創作有它很內核的東西需要反芻,我還沒有足夠的生命經驗去描述,所以覺得我應該去親身經歷,也不得不親身經歷,來確保創作的真實,而非賣弄。」

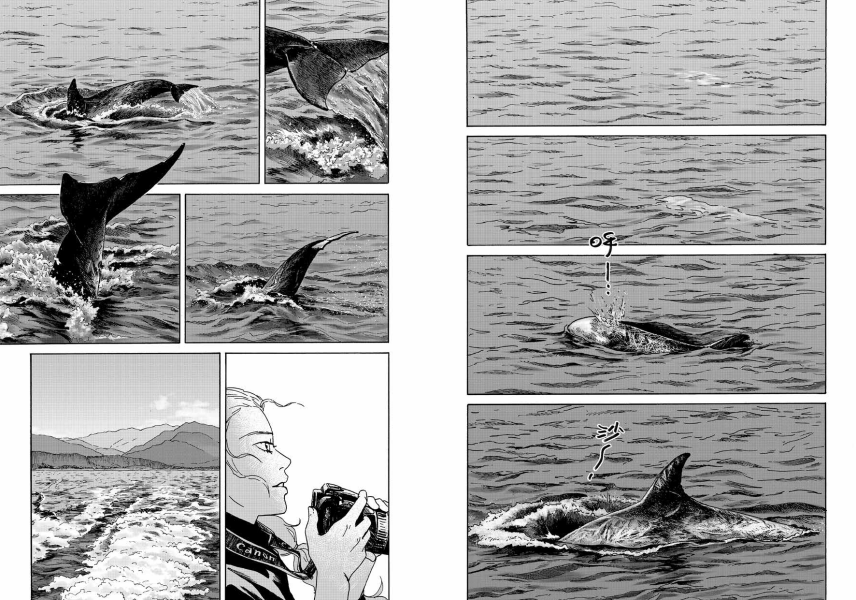

為此,她直接搬到花蓮,並參加黑潮海洋文教基金會的海上解說員培訓。她希望有效利用時間,一邊當解說員、一邊完成作品,只是人算不如天算,最後竟演變成耗時兩年多的長駐。

「我完全沒料到外放(出航實習)與內斂(畫漫畫)兩者的轉換會這麼困難。」吳冠熊說,這部作品最大的敗筆與收穫,都是時間拉很長。敗的是《藍鯨與龍少年》相對漫畫的商業利益,投注的時間成本很高;而收穫是「因為時間拉長,我才有辦法穩下來,不讓激烈的情緒,衝動地把我的初衷吃掉。」

例如亞泥。她說:「我隨搬家公司的貨車去花蓮的第一天,進花蓮之前經過太魯閣大橋,看著山壁我無知地想,『這一階階是什麼?茶園嗎?』直到有天和同學去爬山,往大禮部落的路上才發現,那片植栽根本是障眼法,也就是當花蓮對你說歡迎光臨的時候,第一個映入眼簾的,竟是刻意美化過的礦場。」

亞泥是太魯閣族人的議題。爬山途中,遠遠還聽得到嘣嘣的爆破聲,而下面還有村落,從海面也清楚可見山被挖了一半。吳冠熊對此難以釋懷:「就像你一面愜意欣賞山景,另一面卻發現山被支解賣掉。這個衝擊太大了,彷彿撸貓咖啡廳的隔壁在賣貓肉一樣令人戰慄。」

講到這裡,吳冠熊的眼淚隨話語落了下來:「亞泥讓我氣死了!(一度還曾想改畫這個議題),但我很感謝自己忍住了。」她坦言,事件太複雜(有些太魯閣族人甚至也在裡面工作),且自己非親非故,不知憑什麼立場介入、該用什麼角度詮釋。「所以最後我謹以身為登山客和賞鯨船上之所見,用漫畫提醒大家:『有這件事喔!』並希望大家看完這本書,能去海邊走走;如果可以,也去關心身邊發生的事。」

➤前往真正的日落之地

像吳冠熊這樣學藝術的人,談起在花蓮的日子,對清晨與傍晚的光線與色調顯得特別敏感。「過去我都自稱南部人,但去過花蓮之後,從此想稱自己西部人。」她說因為在西部,日出從中央山脈遠遠升起,而日落向著海平面整個染紅染黃,當太陽「下海」啵地不見,夜晚就應聲降臨。

只有東部能看到課本裡真正的「太陽下山」。在花蓮,日落山影朦朧緩罩,山色海色紫紫藍藍濁成一片,日夜的邊界模糊,不像西部那麼分明。如此迥然不同的體感,造就了花蓮別於其他城市的獨特氛圍,柔和地讓人心慢下來、靜下來。

搬到花蓮後,吳冠熊狀態完全重置,感覺自己煥然一新,生活也有了新模式。她很喜歡花蓮的清晨,大山迎來海面的陽光,好似人也跟著群山一起甦醒過來。菜市場充滿的人情味、海鮮、原民的野菜,時至今日依舊令她懷念。

她把許多花蓮經驗放進書中,另方面,也藉由角色把感受跟想法表現出來。譬如主角雲久選擇住在貨櫃屋頂上的鴿舍裡,因為她認為龍的野性應該會喜歡通風的地方;而雲久奔放的波浪頭,也是源自她對野性的想像。

「雲久的隨心所欲又自由,是我內心的嚮往吧。」吳冠熊坦言自己很喜歡颱風、下雨或打雷這樣的自然力量,當劇烈的天氣運動產生的時候,就有種世界很大的遼闊感。「例如我會幻想颱風是被龍推著來到台灣,當打雷或下雨時,也覺得此刻天上一定有龍。」

她認為,以人的角度,颱風是災害,但以「更高的存在」來看,或許這才是自然平衡的必然。這種以環境為本、與自然共存的思考,在花蓮更令她深刻體會,也更有意識地尊重自然的發生。反映到作品裡,包括醜陋的部分也不再避諱。

➤與其說神話,不如說那就是自然本身

雖然吳冠熊希望讀者看了對海產生興趣,然而不可諱言的,《藍鯨與龍少年》讀來有種淡淡哀傷,也有點如夢似醒的恍惚。那份哀愁感,可能與作品開頭的藍鯨擱淺事件有關。至於恍惚感,則來自花蓮的風聲與海聲吧。

話說提筆創作前,因為對海洋的陌生而超級不安,於是她上網路衝浪,尋找海洋。結果發現一則2020年的新聞,有藍鯨因嘴巴被尼龍魚繩纏繞而亡,最後擱淺長濱。

藍鯨是世上最大的哺乳動物,這樣龐然又強壯的生命,第一次出現在台灣海域,居然是以這樣的死亡之姿。這是值得人類深痛反省的悲劇,也令吳冠熊十分感慨,覺得牠的死,傳遞了某些訊息給台灣人。

「我看到藍鯨擱淺事件的時候,覺得牠大得就像一座島嶼,接著又想到鯨落,是生態循環的一部份。那麼台灣是否也是如此?像一隻側躺在太平洋的鯨魚,我們吃它用它睡它,接受它身上的養分照顧,我們怎麼回報它?是不是該重新看待自己在它身上怎麼生活?」吳冠熊袒承:「當我深陷這樣的想法時,卻又因為身為水泥產物的獲益者,心裡充滿矛盾。」

她繼續說道:「有人覺得《藍鯨與龍少年》裡的奇幻很《山海經》,也有人覺得很貼近阿美族的神怪傳說。其實我的想法更單純,龍與鯨就是一種自然幻化的形象。」她表示,很多神話以人為本且傲慢,位階性太強(像神像把龍踩在腳下她就很生氣),她想剝離掉這些舊框架。

但人難免不小心會用自己的角度看世界,譬如賞鯨,鯨豚在海面上旋轉不是為了討好人,但人還是會覺得牠想在你面前跳舞。「所以我想以環境的更大角度去看,希望作品不那麼人本主義。即便故事裡有些精怪會攻擊小時候的雲久,但環境本身就是充滿競爭。」

在花蓮被山被海滋養,吳冠熊有時覺得,是這個環境給她機會,允許自己畫這本書。然而人的年歲有限,無法度量山海,自然之力是照顧抑或災害,她沒有標準答案。花蓮大地震後,太魯閣封閉,某種程度吳冠熊是為它高興的,認為該是讓山休息一下了。

➤Z世代體悟:慢下來,AI無法替代你體驗生命

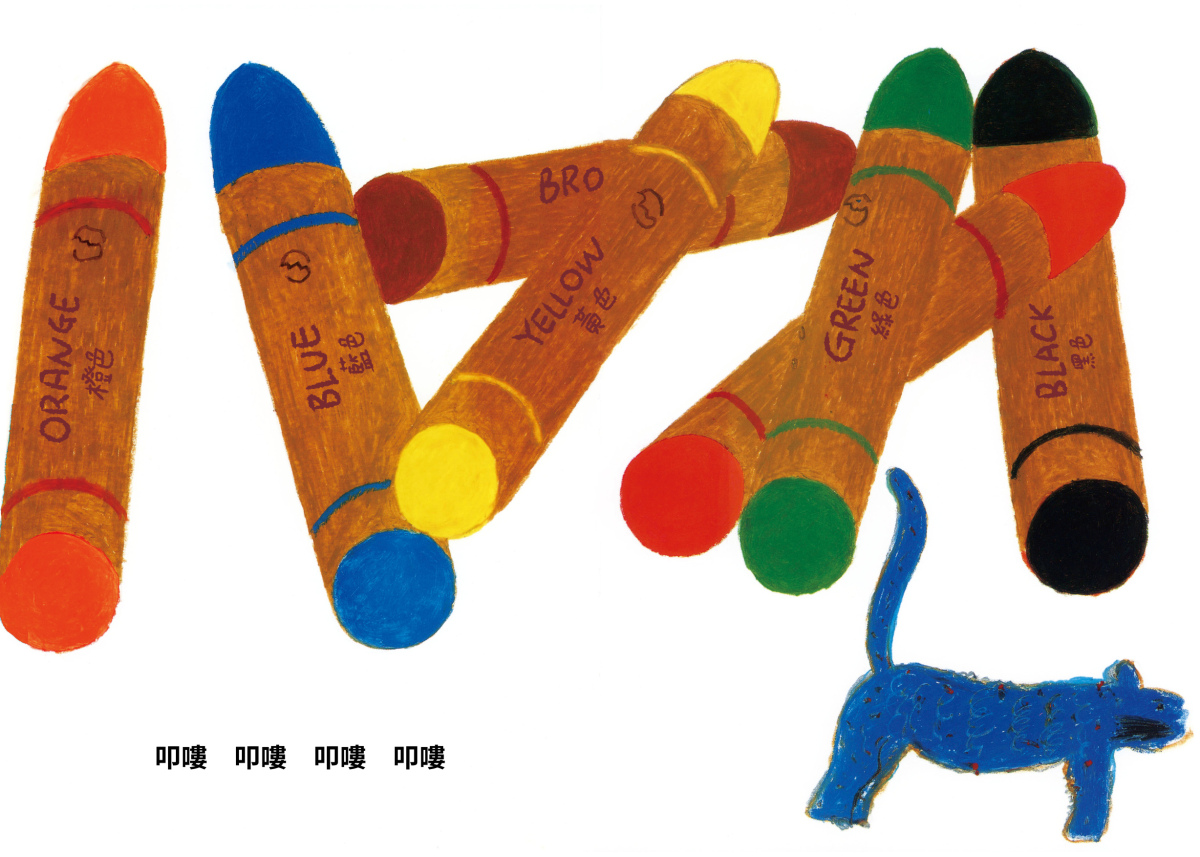

吳冠熊是Z世代的前段班,從幼稚園開始就接觸電腦,在AI大舉壓境,越來越快速介入我們生活之際,《藍鯨與龍少年》手繪的風格、如詩如歌的節奏,簡直是對數位革命的一種逆反。

她說,其實平時接案追求效率,也都使用電腦繪圖,《藍鯨與龍少年》之所以會選擇手繪,為的是想讓畫圖的心境慢下來。「除了希望真誠去呈現自己下的每一筆,也用來抑制自己接案時追求美感的執著。」她笑道,只是平時習用電腦,手繪時常會不自覺在紙上按ctrl+Z。

關於AI的出現,確實曾讓她有點焦慮,但也不排斥,如果能滿足客戶需求,它就是個工具。然而無論工具如何日新月異,對於創作,她還是喜歡花時間心力去手繪。「一直以來,我就很欣賞拙趣的線條(例如五十嵐大介),深感為作品灌注靈魂,還是要靠手繪。畢竟在創作的漫漫長路上,想感動別人,得先對自己誠實。」

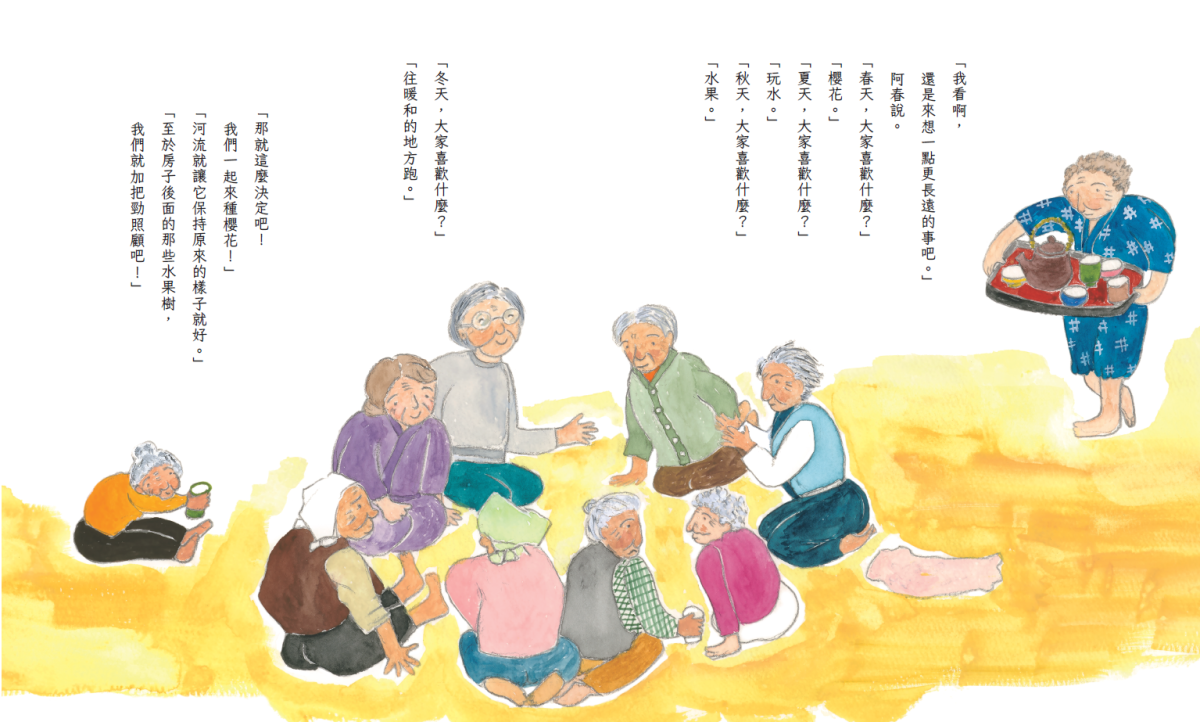

她還好奇反問:「這樣算是Z世代的靈性崛起嗎?」她說對比當前社會多追求賺錢、開跑車、生活光鮮亮麗,她發現身邊許多同齡人反而開始翻轉思維、向內經營。「我覺得跟數位時代的快速空虛可能有點關係,我這個世代太寂寞了,心靈需要浮木,所以給自己一點時間跟耐性是很重要的。」

「我將創作的意義定錨在自己身上,雖然AI方便又省力,但它無法替代你體驗生命。也許別人認為為一件事花兩年半很不划算,但只要這件事對我有價值,那就夠了。」

➤畫漫畫的思考者

談到這裡,讓人感覺吳冠熊的創作之途宛如她個人的入世行腳,過程中不斷重新認識自己,累積反芻生命所見所思,時間到了,就交出成品,跟世界對話。

「我最近在讀心理學,有句話說完美主義不是症狀,拖延是因為自覺不足。過去可能是個性使然,作品面對大眾會缺乏自信,印出來當下就覺得好恥,想把自己埋起來,對別人的稱讚也很尬,甚至覺得作品背後的我並不重要。」

但人是群居的動物,某種程度也想向社會表達、嚮往社會認同。她說:「若同時能過自己想要的生活、做自己想做的事情,那就是最幸福的狀態了。現在的我,覺得我很棒。」

吳冠熊提到作家小湛的《靈界運作:全面理解靈界生態,同步保護並健全自己的能量,讓身心再進化》。她說這次作品受很多人事物的影響,其中很內核的部分影響來自《靈界運作》,讓她的感受與覺知受到啟發,得以用另一種有趣的觀點認識世界,也在此推薦給大家。

《藍鯨與龍少年》之後,吳冠熊還想繼續用漫畫這個載體說故事,下一部作品仍在發想中,只要內心有火花就會動起來,然後再open mind重啟另一段旅程。「漫畫家很好玩的地方,就是可以用取材名義做任何事情,且我很活在自己世界,需要一些外在刺激去了解別人,才有辦法引發共鳴,所以我不會限制自己一直待在室內畫圖。」

至於旅程與作品,會在何處落下句點?吳冠熊說,初學漫畫,很常犯的迷思是一開始都想畫宏偉大長篇,卻忘了學習如何為作品收出一個妥善的好結尾。「怎樣讓故事主角與自己都釋懷,或成為下個旅程的節點,是作者在過程中必須追尋的。」至於《藍鯨與龍少年》的結局為何,就留待讀者回書中感受。倘若有讀者被她作品電到,即便是一點娛樂也好,她就很滿足了。●

熊給讀者的話:我在學習當解說員的過程中,了解鯨豚資源之所以豐富的原因,是因為台灣位在西太平洋島弧中央、東邊流經的黑潮等等…… 生在台灣,這些知識太過理所當然,求學期間也為了考試而背誦知識。但重新認識以後,驚覺台灣真的是很特別的地方——因板塊擠壓產生高山,有接合上的火山島海岸山脈,台灣就這樣卡在歐亞板塊和菲律賓板塊之間,位於北回歸線經過、有冬有夏而不過於極端的氣候,迎面來自海上的水氣,得以有豐沛雨水澆灌,產生豐富的地形生態。這些都不禁讓我覺得自己生在一個特別的地方。 這些對自然的感動,在有山、有海、有地震、有颱風的東部特別明顯,讓我更萌生應該好好珍惜這片土地的心意,也以自己的出生於台灣感到驕傲。 因此我也帶著這樣的基礎認知在構思土鯤(音:吐坤)與龍的神話故事。我想鯤與龍兩者是惺惺相惜、共同創造了一個台灣這樣美麗的地方吧。 另附上《土鯤傳說》,這篇圖文原本希望放在漫畫末尾,但後來在編輯建議下刪掉換成番外篇漫畫。 |

|

|

|

作者簡介:吳冠熊 1998年生,臺中教育大學美術學系畢業。 |

藍鯨與龍少年

藍鯨與龍少年

英美書房》語言搭建的橋樑!Carys Davies以歷史小說《Clear》獲威爾斯年度小說大獎,及其他藝文短訊

【得獎消息】

➤《West》、《The Mission House》作者Carys Davies以歷史小說《Clear》獲頒威爾斯年度小說大獎。故事描繪人類在孤獨中的處境,及19世紀中期蘇格蘭地主和佃農衝突、教會分裂的道德衝突。1843年的蘇格蘭荒島,島上唯一的居民伊瓦過著與世隔絕的平靜生活。牧師約翰受地主之託來驅逐伊瓦,以便將小島改為牧羊的草場。貧窮的牧師與自力更生的獨居島民,這兩名語言不通、利益相衝的陌生人,在只有彼此的遙遠小島上,竟建立起不可思議的信任和友誼。

➤以喬治・歐威爾為名的「歐威爾政治文學獎(Orwell Prize)」揭曉兩位得主,小說獎頒給愛爾蘭作家多納・萊恩(Donal Ryan)《Heart, Be At Peace》,本書以多視角的人物書寫,描繪一個愛爾蘭經濟崩潰後嘗試復甦的小鎮群像。

非虛構的政治寫作獎則頒給已故烏克蘭小說家維多利亞・阿梅麗娜(Victoria Amelina)的烏俄戰爭日記《Looking at Women Looking at War: A War and Justice Diary》。在書的開頭,阿梅麗娜正帶著兒子在機場等待安檢,並思考著:像她這樣一名近視的書蟲,為什麼決定買一把槍?由此開始記錄下烏俄戰爭如何全面影響每個人的生命。阿梅麗娜在2023年6月於俄羅斯飛彈襲擊中不幸喪命,出版社匯總她的日記,在她去世19個月後出版成書。書中內容不僅凸顯她身為記者的敏銳視角,反思戰爭如何泯滅人性,也令人惋惜一名文壇新星的生命嘎然而止。

【作家動態】

➤美國詩人、小說家波蕾特・賈爾斯(Paulette Jiles)日前因病逝世,享壽82歲。賈爾斯一生共出版6本詩集、2本回憶錄和9本小說,多取材自美國南北戰爭歷史。因為長年在騎兵、牛仔和原住民族交融的美國西南部和密蘇里州騎馬,深入關注當地弱勢和部落處境,鉅細靡遺描繪西部生活的艱苦。

賈爾斯曾在加拿大擔任記者數年,1973年以小說集出道文壇,寫詩亦獲多項文學獎,但直至2002年出版長篇小說《Enemy Women》才廣獲書評關注。2016年的小說《讀報人》(News of the World)打入美國國家圖書獎決選,之後改編電影由保羅・葛林葛瑞(Paul Greengrass)執導、湯姆・漢克斯和海倫娜・澤格爾(Helena Zengel)主演。她曾在部落格中提及居於鄉下、無人討論文學的孤寂,但也自認無法忍受城市和隨之而來的各種社交,只希望自己能一直孜孜矻矻寫下去。她最後一本小說《Chenneville》於2023年出版。

【新書快報】

這段驚心動魄的經歷在當年引發廣大迴響,但Elmhirst的書寫不止於生還紀實,而是透過重構漂流日記、信件與訪談,將鏡頭拉近,聚焦那段日復一日的海上生活與兩人之間逐漸轉化的親密關係。 她描寫他們如何用安全別針釣魚、以海龜及鯊魚肉維生,在絕望中製作紙牌、想像遠方、說服彼此撐下去。這段故事的重點不只是極限求生,更是一場婚姻的考驗與見證、在困境中所顯現出的韌性與信念。Elmhirst以幽默而深情的筆調,將海難轉化為婚姻隱喻,帶領讀者重新思考現代關係的本質。

這場辯論圍繞一條虛構的憲法修正案——「五三法案」(Five-Three),打破「票票等值」的平等理念,讓擁有白人祖先、在美國革命時期前來但未被奴役者的後代的選票,獲得1.67倍的加權(1.67=5÷3)。Vera不屬於這個群體,卻被老師指派為贊成方代表,與身穿名牌外套、家世顯赫的對手對決。她的家人立場也分裂:同母異父的弟弟與繼母擁有加權身分,而她和父親並沒有,無形中突顯出身分、血統與歸屬感的複雜糾葛。

Vera讓人心疼,因為她太努力想讓一切達到理想境界:家庭圓滿和諧、爸媽不要吵架、自己能被人喜歡……Shteyngart用溫柔又幽默的筆觸寫出焦慮的小女孩如何面對這個快要崩塌的世界,讓人笑著笑著就鼻酸了。這不只是一本諷刺小說,也是笑中帶淚的成長小說,獻給每個曾經在成長過程擁有太多煩惱的大人與小孩。

【產業消息】

➤美國國會圖書館前館長Carla Hayden遭川普政府指控推廣「激進」書籍,於今年5月突遭解職,近日重返文化界,受聘為全美最大的藝術慈善機構Andrew W. Mellon基金會高級研究員,將協助推進圖書館與檔案館的公共知識工作。Hayden是首位出任國會圖書館館長的女性與非裔美國人,她強調資訊自由正面臨威脅,圖書館應為知識守門人。

Mellon基金會近期提撥1,500萬美元「緊急基金」,因應聯邦削減對文化資助的缺口,如書展、文化節、戲劇製作。Hayden任內致力圖書館現代化、提高鄉村及網路讀者的服務可及性。她此次回歸,被視為捍衛文化自由與知識平權的象徵。

➤超過70位 作家聯名公開信 ,要求美國出版五巨頭承諾不出版AI創作書籍,並禁止以AI取代出版社員工、有聲書配音的工作。此份公開信於24小時內獲逾千名作家連署。此舉反映出版界對AI構成「生存威脅」的擔憂,不僅是對著作權的侵犯,更關乎AI可能大量取代人力。

近期法院裁定Anthropic與Meta合法使用已購得作品作為AI訓練資料,強化作家對產業自律的訴求。發起人之一Riley Redgate表示,若出版社未承諾不開發AI生成書籍,作家恐被「內部競爭」邊緣化。儘管部分出版社已在合約中加入AI訓練的「退出」條款,但作家呼籲出版業需更積極保護創作者與從業者的未來。S&S為目前唯一回應的出版社,表示正積極維護作者智慧財產權。

➤讀書不孤單,和別人共享走讀樂趣!在自媒體創作者、獨立書店和有聲書平台合作下,美國華盛頓興起「走讀有聲書」(audiobook walk)的聽書俱樂部。讀者在同一地點集合,打開有聲書後一起散步1到1.5小時不等,並在終點分享聽書心得。

以「Book It Around」聽書俱樂部為例,獨立書店Wonderland不時贈送托特包等參加禮,有聲書平台Libro.fm提供有聲書點數,經營Bookstagram的創作者和圖書館員則主持會後的好書交換活動。活動參加者年齡橫跨18歲到60歲,走讀沿途可以欣賞美景或拍照,有時還有機會捕捉到「野生」作家參與。主辦方表示,走讀活動的確可見到一批讀者安靜聽書,但也有人參加是為了和其他人交流開車或做家事時聽到的好書,或交換有聲書App使用心得等,讓閱讀這項單人活動,也有其他自主建立社群的可能。●

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量