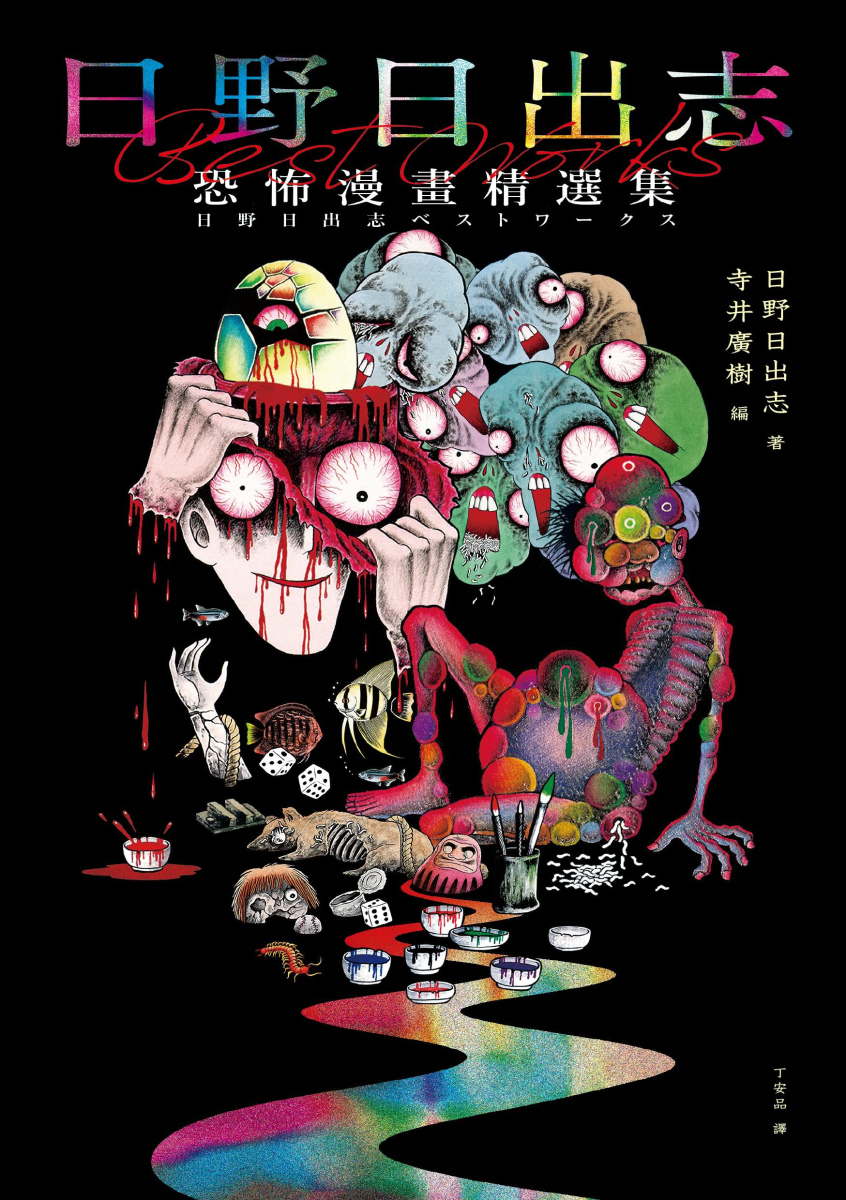

漫評》恐怖漫畫蘊藏的純真:漫談《日野日出志恐怖漫畫精選集》的文學意義

被切割的身體、吞噬內臟的怪物、滴落的眼球……這些畫面或許是漫畫家日野日出志的作品被歸類為恐怖漫畫的主要原因。許多人應該對這類描繪感到不適,甚至批判其對青少年產生負面影響。實際上,1989年日本發生女童分屍案時,曾有傳言警方在兇手房間發現日野擔任導演的恐怖電影錄影帶,因而他的作品一度引起過爭議。(註)

坦白說,雖然筆者自小熱愛漫畫,卻從未讀過日野的漫畫,因為血腥恐怖的畫面並未吸引我。然而,這次閱讀《日野日出志恐怖漫畫精選集》才發現,原來他的漫畫是「文學作品」。

➤既可怕又可愛,怪獸形象呈現的東西文化差異

日野經常描繪外貌怪奇的角色,包括罹患怪病的主角、五體不滿足的身心障礙者等。這些政治不正確的描寫,也可能是日野漫畫引起爭議的部分原因。然而,日野並不是歧視他們。恰恰相反,透過人類對異者的排斥,日野試圖表達的是,對於這些被排除者的愛。這點讓筆者聯想到人類學家中澤新一對日、美怪獸電影「哥吉拉」的評論。

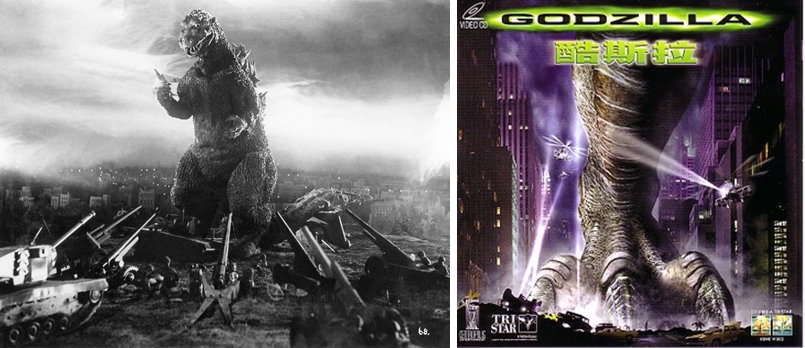

中澤從日本的「哥吉拉」(ゴジラ)看出「幼性」:慢吞吞的走動、肉感身材、略顯呆滯的反應,彷彿才剛開始走路的嫩嬰。他認為,這就是哥吉拉深受大眾喜愛的原因。反觀1998年好萊塢版的Godzilla,則呈現完全不同的面貌:行動敏捷、頭腦機靈。

當無垢的哥吉拉出口到西方時,在西方神話結構中蛻變為狡猾的Godzilla。在1954年的電影〈哥吉拉〉中,古生物學者山根博士始終不願殺害哥吉拉,象徵著對於哥吉拉幼性的憐愛。相對於此,好萊塢版Godzilla被擊殺時,人們歡呼喝采。中澤透過哥吉拉與Godzilla的對比,呈現東西方思想文化的差異。

中澤的評論相當有趣,但畢竟帶入許多詮釋,其觀點是否令人信服,見仁見智。但是,筆者在此提及中澤的論述,是因為中澤對哥吉拉的論點「幼性怪物」,也正是日野漫畫的重要主題。《日野日出志恐怖漫畫精選集》收錄的〈藏六的怪病〉與〈水中〉尤具文學意涵,其主角就是具備幼性的被排除者。

➤深埋於怪異外型下的脆弱與純真

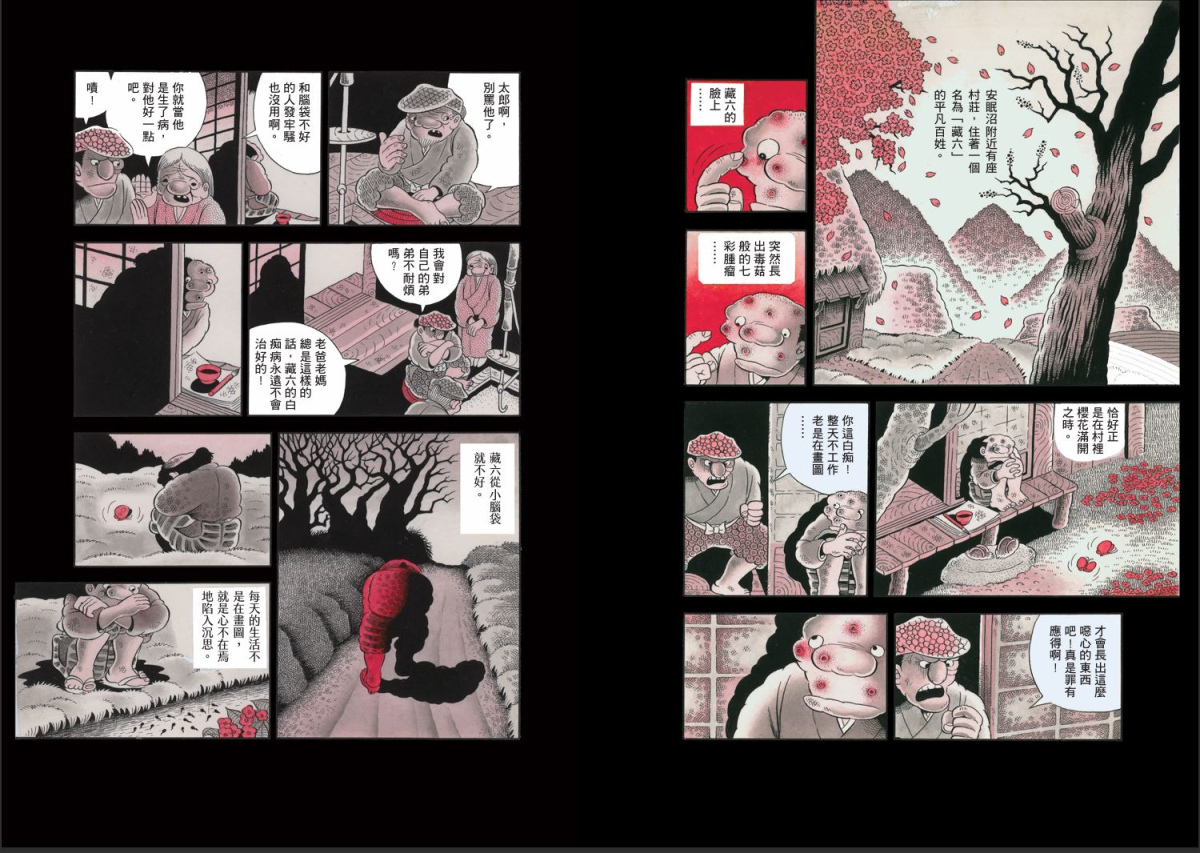

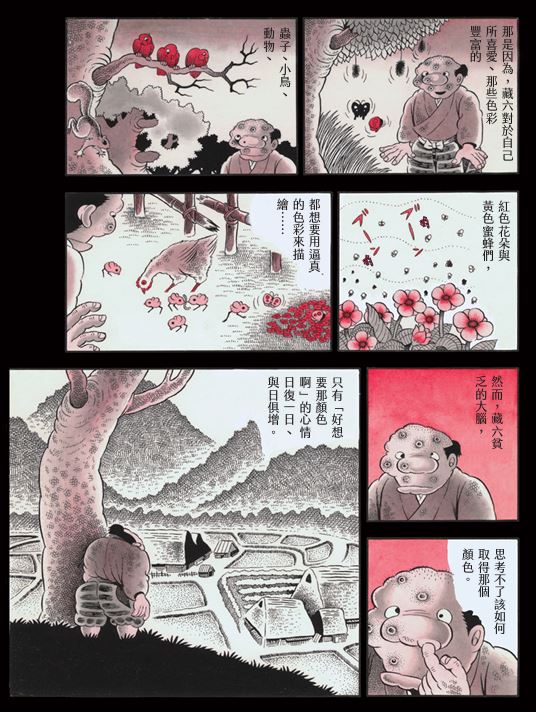

〈藏六的怪病〉以日本古村莊為背景,猶如電影《楢山節考》,帶有濃厚的民間故事色彩。主角藏六罹患一種長出七彩腫瘤的皮膚病,因而遭村民排擠。不過,他似乎並不在意,因為他「腦袋不好」。但正因如此,他保有純真的幼性。雖然他的病情越來越嚴重,外貌也逐漸變得怪異,最終被逐出村莊,但純真的藏六其實從未傷害過村民,純粹因其外貌與幼性而被排除。

© Hino Production 2023, OHTA PUBLISHING CO., LTD.

〈藏六的怪病〉的故事情節令人緊張,讓人不禁好奇,藏六最終的命運將會如何?出人意料的是,藏六最後竟然化為一隻烏龜。為什麼是烏龜?這可能是許多讀者心中的疑問。據作者本人的說明,他先設定主角的名字為藏六,但一時無法決定故事結局。此時偶然翻閱辭典才得知,原來藏六是烏龜的別名,於是決定讓藏六化為烏龜。

但是,作者似乎並未進一步了解這個稱呼的由來。其實,「藏六」源於佛教典故。人類擁有眼、耳、鼻、舌、身、意六感,以及由此產生的六種欲望,而修行者的目標正是克服這些欲望,但這極為困難。相較之下,烏龜在遇險時會迅速將頭尾與四肢縮入龜殼,因此被用來比喻「藏六如龜」。幼性象徵著欲望尚未萌生的原初狀態,日野無意間為藏六這個名字賦予了深層的意涵。

© Hino Production 2023, OHTA PUBLISHING CO., LTD.

不過,在現實生活中,帶有幼性的異物總會被排擠,因此無力自保的幼性需要母愛的庇護。在日野漫畫中,母子關係就是最核心的主題之一。當連哥哥都嫌棄藏六時,總會替藏六說話的便是母親。即使藏六被驅逐至村外,母親仍每日送餐照料他。

然而,在村莊共同體的壓力下,母親終究選擇背棄藏六。受到打擊的藏六開始自暴自棄,甚至夢到母親與村民聯手殺害自己。藏六似乎是啞巴,從未開口說話,但在夢境中,他終於喊出了唯一的一句話:「媽……媽媽……」。顯然,日野所表達的並非母親對小孩的愛,而是小孩對母愛的渴望。

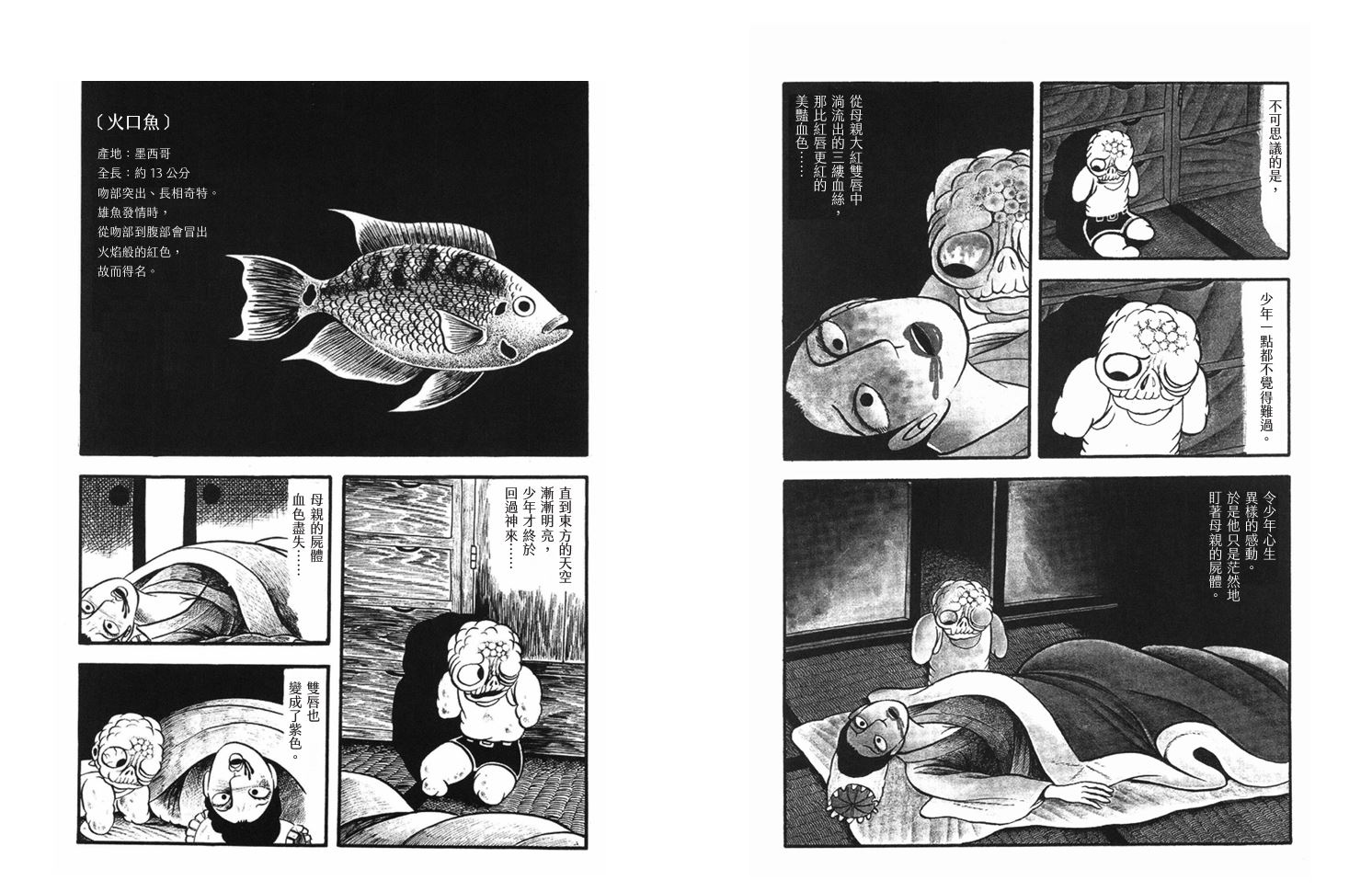

〈水中〉更直接將母子關係作為主題。一名在車禍意外中失去四肢的少年,日復一日地待在家中,完全依賴媽媽的照顧才能生存,媽媽也溫柔且無怨無悔地照顧著他。不過,由於媽媽獨自扶養兒子,經濟相當困窘,最終不得不選擇待遇較好的陪侍工作。

化妝後的媽媽變得格外美麗,但同時,也導致母子關係的變化。媽媽開始應酬喝酒,偶爾帶男人回來,甚至開始對兒子施暴。某日,媽媽不幸遭到殺害,但「不可思議的是,少年一點都不覺得難過」。對少年而言,化了妝的屍體並非「媽媽」,而是一個「女人」。直到少年舔拭母親臉上的化妝品,使她恢復原貌後,少年才難過到大哭不已。

這顯示出,孩子需要的是母愛。倘若換個角度,站在母親的立場想,若自己不是媽媽,又有誰還願意為小孩付出如此之多?對於失去母性的女人而言,照顧孩子幾乎等於犧牲自我,以暴力宣洩或許難以避免。可悲的是,媽媽的死亡,才讓她重新回到孩子身邊。在日野的漫畫中,死亡似乎具有某種回歸純真的象徵意義。(註)

➤恐怖是寫實景象,怪物是現代發展下的被害者

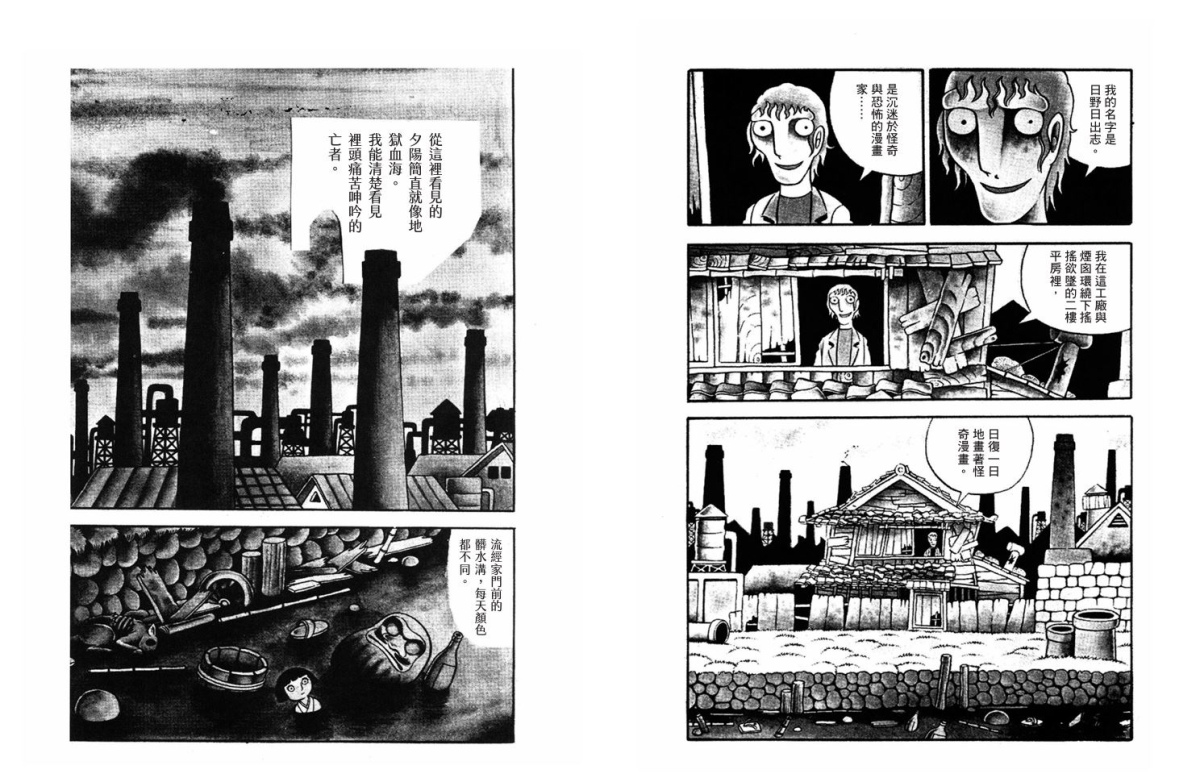

本書中其他三部作品:〈地獄搖籃曲〉、〈斑紋蛋〉、〈地獄變〉則都以作者自身的家庭為背景,帶有強烈的自傳色彩。在這些故事中,對母愛的渴望轉化為對家庭的復仇,在三部作品中,家人、親友居然一一死去。然而有趣的是,在〈地獄變〉中主角表現出對自己小孩的疼愛,即便在如復仇故事般的描繪中,作者仍流露出對幼童的深厚情感。

這三部作品同時也展現了作者成長的時代背景。日野漫畫中經常出現冒著濃煙的煙囪與污濁的水溝,在〈地獄搖籃曲〉中,他將其形容為「地獄血海」。1946年出生的日野在戰後經濟高速發展時期成長,這意味著他目睹過經濟發展所帶來的嚴重環境污染,日野漫畫的這些描繪,明顯反映當時日本社會的實情。

© Hino Production 2023, OHTA PUBLISHING CO., LTD.

不僅如此,這些環境污染導致日本各地的「公害病」,而這與日野描繪的怪異者之間也有關聯。藏六的皮膚病或許取材於自古以來在世界各地存在的漢生病,但是,日野所處的時代確實也出現了因嚴重工業污染引起的「水俁病」等怪病。對日野而言,怪病並非遙遠的現象,正如哥吉拉以1950年代的氫彈試爆為背景,日野漫畫中的怪物,也可理解為以工業化社會為背景。就此意義上,這些怪物是現代社會的被害者。

步入老年後,日野的漫畫產量自然減少。不過,年過70之後,他還做了新的嘗試——繪製繪本。繪本作為親子共讀的媒介,能夠加深親子之間的情感聯繫,一起閱讀日野的繪本,或許那些渴望關愛的孤獨怪物便不復存在了。在這本繪本的最後,他描繪了日本傳統妖怪「座敷童子」的故事,並寫下:「據說,座敷童子寄居的房子會興旺發達,大家會變得幸福」。也許,這就是日野最終的期望。●

|

|

|

作者簡介:日野日出志 |

日野日出志 恐怖漫畫精選集

日野日出志 恐怖漫畫精選集

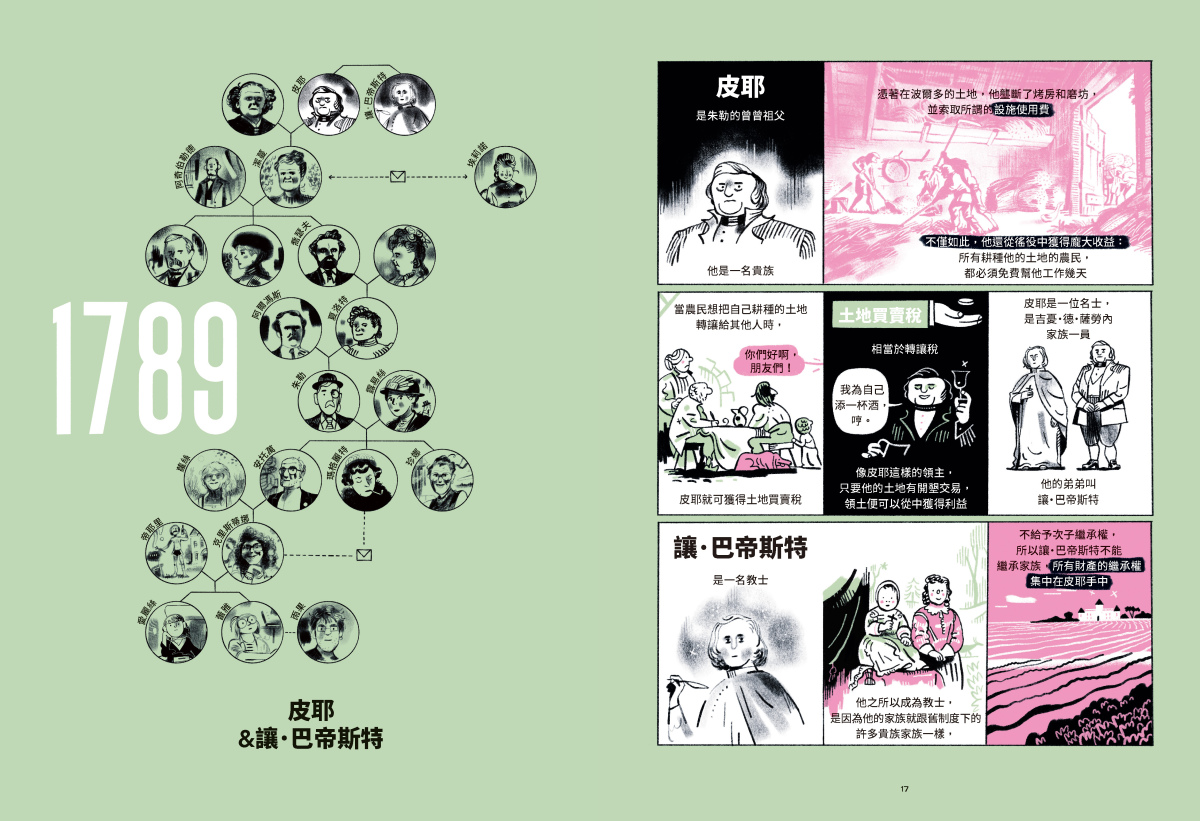

資本與意識形態:經濟學知識漫畫

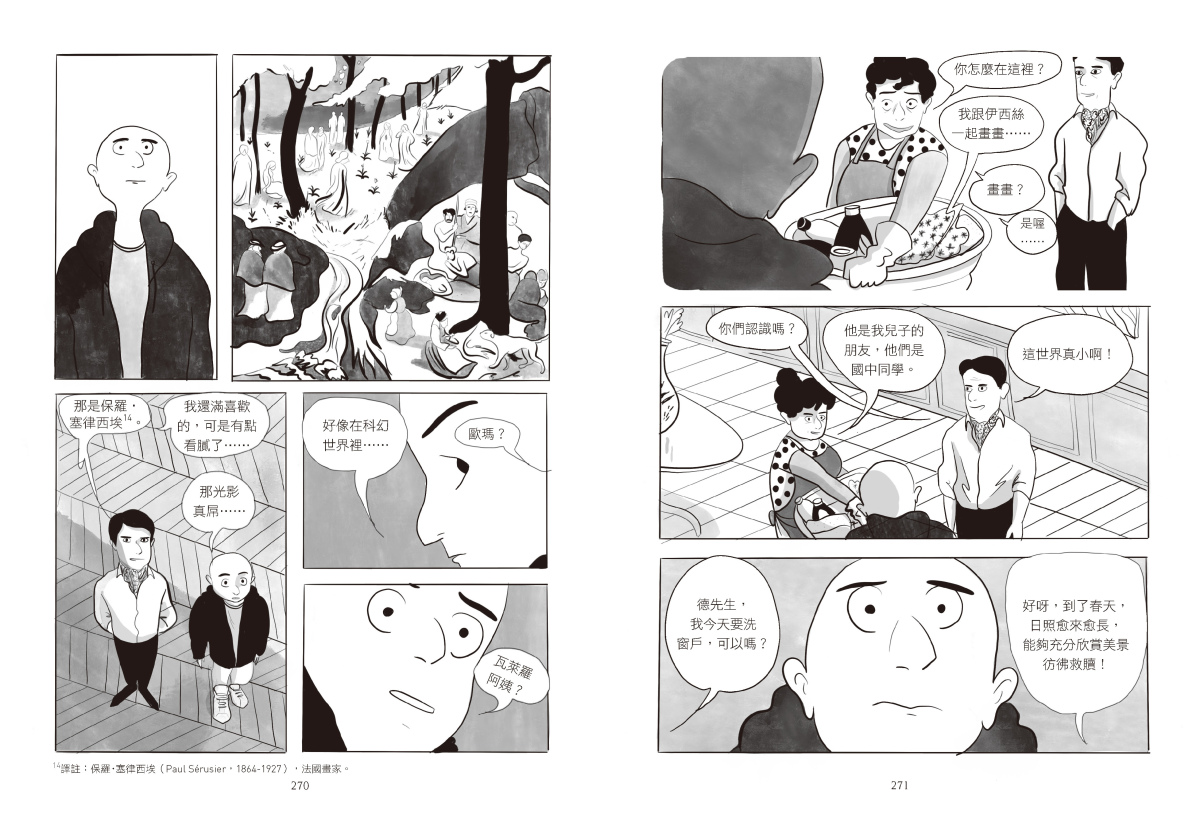

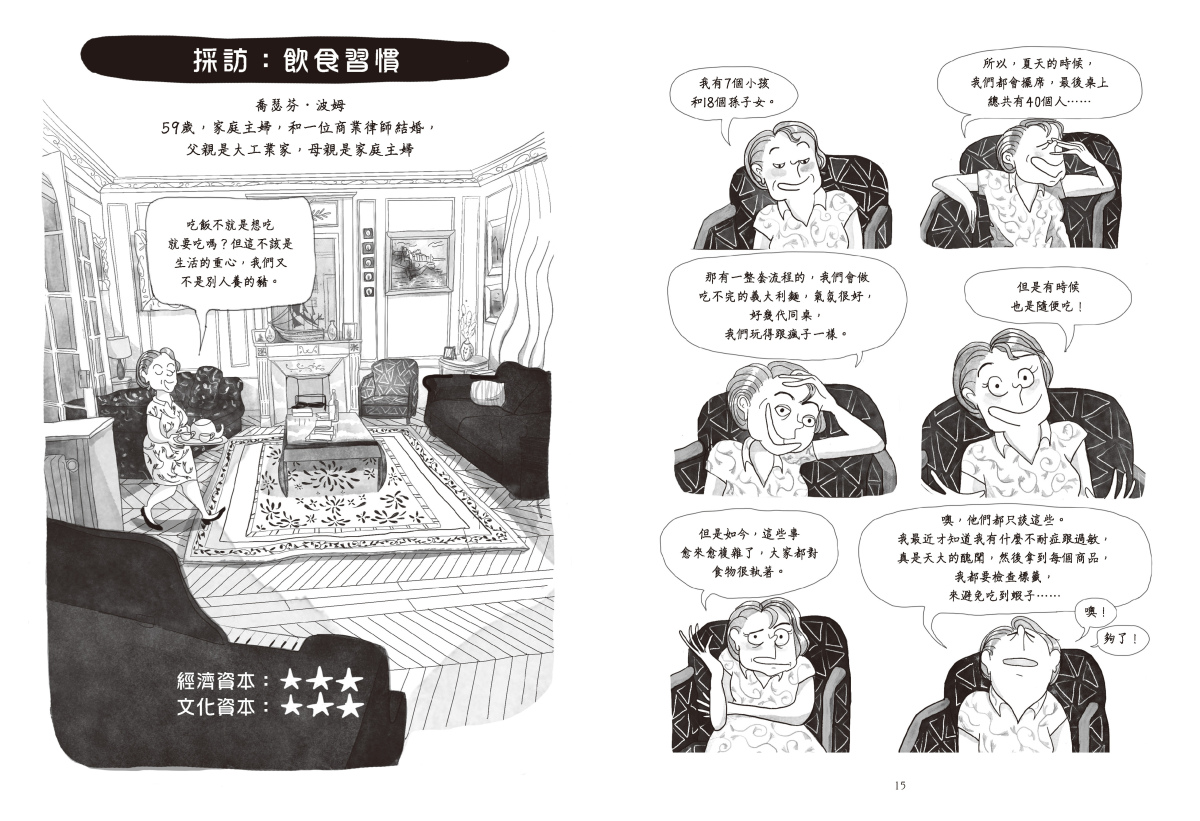

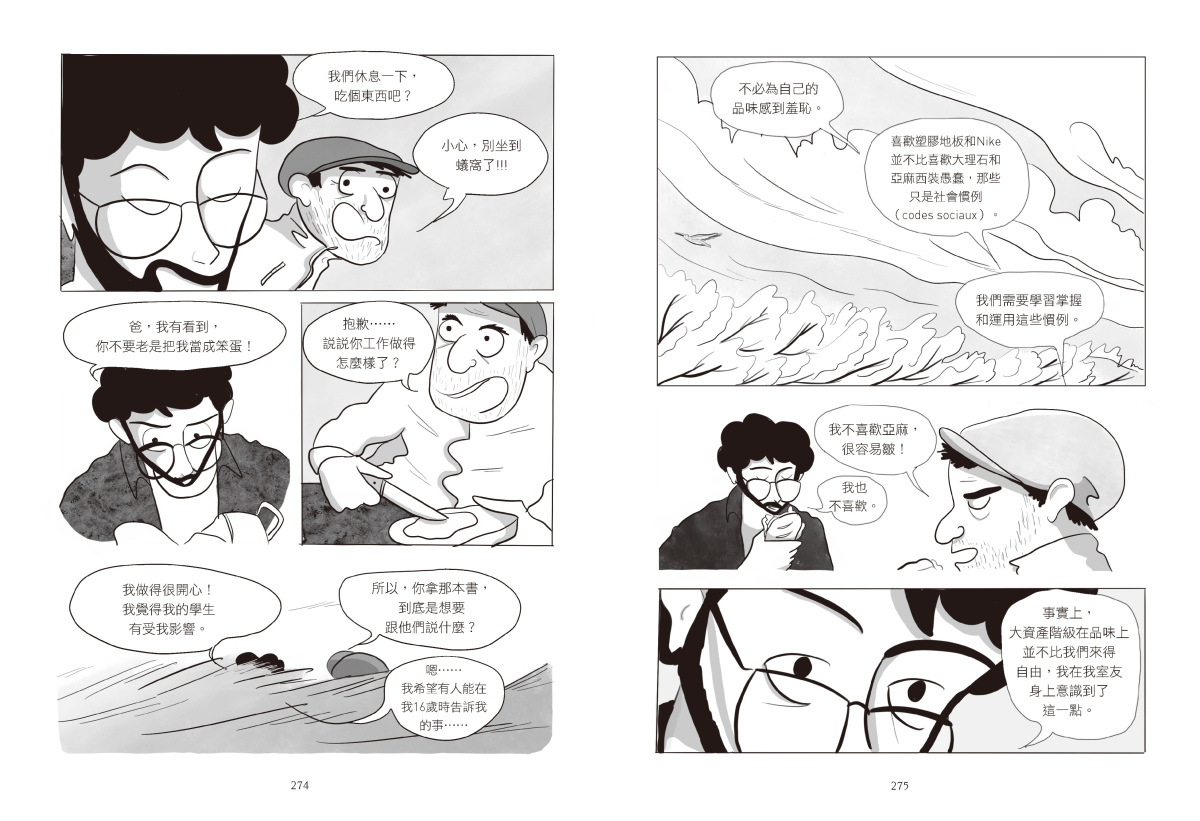

資本與意識形態:經濟學知識漫畫 區判:品味與美學的知識漫畫

區判:品味與美學的知識漫畫

OB短評》#516生命與記憶波光粼粼的極品好書懶人包

●蛇妖、賽蓮、漩渦

來自海洋的冒險與神話

Serpent, Siren, Maelstrom & Myth: Sea Stories and Folktales from Around the World

格里.史密斯( Gerry Smyth)著,羅亞琪譯,臺灣商務出版,680元

推薦原因: 議 樂 知

海洋與台灣的生活文化習俗密切相關,此書全面性搜羅自世界各地的海洋神話與民間故事,以及館藏藝術品、繪畫、地圖等視覺檔案,從海洋資訊到冒險想像,進一步豐富讀者的在地視野。作者精心追溯整理了知名的海洋神話(如書名上的例子),提供簡明生動的介紹,更有獨特的分析評論,方方面面都讓人驚艷,也成就一本不可錯過的、屬於世界的海洋之書。【內容簡介➤】

●案渡卷河

The Drifting Chronicles

周見信著,慢工文化,350元

推薦原因: 議 文 樂

這部轉譯展覽、檔案的圖文作品,以多元的畫風與技法,為橫跨四個世紀的淡水河歷史,提出超越時空的精彩詮釋。作者對於畫面構圖有著獨到的布置能力,讓視覺敘事流暢地推進、轉折、拔高、變速,像一條不停流動的河,但水波、流速不斷變化,呈現出最鮮活的各種樣態。 【內容簡介➤】

●基進的世界史

無力者如何改變世界?團結、抵抗、革命,翻轉權力結構的七百萬年奮爭史

A Radical History of the World

尼爾.福克納(Neil Faulkner)著,梁永安譯,聯經出版,750元

推薦原因: 知 思 議

這是一部馬克思史學立場建構的世界史。重量級左派史家玩很大,重新梳理人類歷史如何推進。他反對以上層的、宰制的、既得利益的機制與結構理解成順向的歷史發展,反轉視角與向度,以底層的、反動的、懷疑的眼光敲擊既有認知,也提醒我們同志仍需努力。本書旗幟鮮明,事同理不同,可使你我醍醐灌頂。【內容簡介➤】

●我的青春台灣,我的青春香港

わが青春の台湾 わが青春の香港

邱永漢著,蘇文淑譯,惑星文化,380元

推薦原因: 議 樂

作家自述的半生回憶錄,驚心動魄不亞於其所創作的離散小說,作為首位獲得直木獎的臺裔作家,邱永漢在台灣的討論不算多,也多集中在戰後日本的國族認同。此書呈現了作家少年時代的兩個重要依所:台灣、香港,不僅記錄兩地的時代圖像,也觀照時人內在景觀,為身分認同的複雜性提供重要的思想資源。【內容簡介➤】

●我所認識的新加坡

一位在地記者的參與及觀察

The Singapore I Recognise: Essays on home, community and hope

韓俐穎(Kirsten Han)著,閻紀宇譯,春山出版,480元

推薦原因: 知 議 樂 益 批

身為新加坡第一線的運動人士與報導者,作者在此錄下她舆黨國機器交手的點點滴滴,敏銳的觀察思索往往令人心中一凜,犀利點出威權體制如何假文明之名,行監控之實。這也讓書中的批判有了普世的高度,特別適用於體質普遍脆弱的亞洲民主。【內容簡介➤】

●黑潮親子舟

夏曼.藍波安、施藍波安、施奇諾娃、施奇諾貝兒著,印刻,500元

推薦原因: 議 文 樂 益

如造舟需要協力,此書由親子共作,寫家庭關係、文化記憶、自然連帶、生存能力等主題的分享與傳承。文字中有親密的對話與煩憂,也有宏觀的心願與感受,蘭嶼的在地認同或達悟的身分性在不同世代間有不同實踐與認識,但有著一樣的熱切和想望。如透過此書讓紙頁成舟,這些記憶將繼續航向不同心靈,邀請讀者共渡成長的浪濤與顛頗。【內容簡介➤】

●海之信仰.朝聖台灣離島

貢王・擺暝・逡港脚,島民祭典的影像側寫

陳逸宏、沈維巖著,一葦文思,650元

推薦原因: 議 樂

此書以金門、馬祖、小琉球、澎湖、綠島、彭佳嶼等離島的祭典習俗為側記對象,記錄了以「海」為生死度量與共存的重要文化歷史,以及鮮活立體的常民面容,有靈光也有物質肉身,有神也有人,是一部資訊知識與視覺美感兼備的本土信仰文化傑作。【內容簡介➤】

●后海灣的波瀾

流浮山人著,初文,360元

推薦原因: 樂

這部小而美的養蠔人家,道出一段我們並不熟悉的香港過往,是勁歌金曲後面的廣東小調,燦燦港片背景裡的夕照海灘。看了之後只覺餘韻幽幽,像港式飲茶的那盞茶,很清爽,很安靜。原來香港也有鄉土文學呐。【內容簡介➤】

知識性.設計感.批判性.思想性.議題性.實用性.文學性. 閱讀樂趣.獨特性.公益性

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量