童書短評》#144請聽聽我說的!仔細聆聽孩子的真實表達

●兒童權利書

請聽聽我的想法

ようこそ こどものけんりのほん

日本兒童權利與心理健康計畫著,江頭路子繪,郭孚譯,小魯文化,360元

推薦原因: 知 圖

適讀年齡:學齡前、小學低年級(4-8歲)

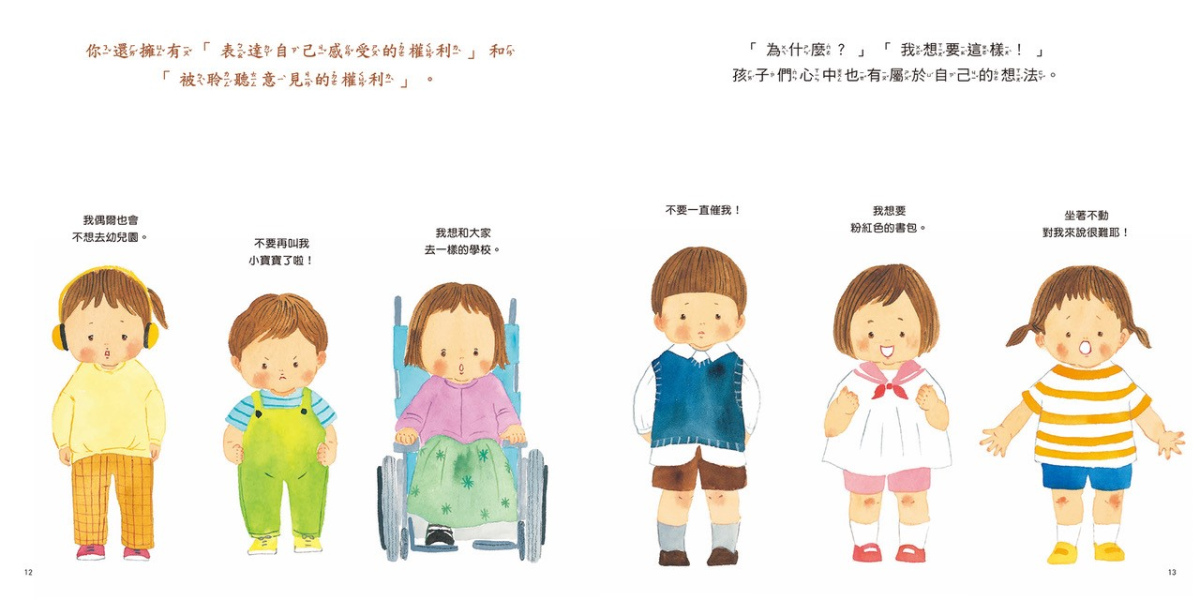

「兒童權利」很切身很重要,讀起來卻很抽象很教條,如何向孩子好好說明,這本書做了絕佳示範。充滿生活感的插圖首先征服孩子的心,畫中人物看起來就像自己,自然而然能把接下來的內容連結過往經驗,打開對議題的對話與好奇。娓娓的口語化語氣,慎重卻不失親切,一頁接一頁的靈活舉例與換位思考練習,更帶領孩子循序漸進建立觀念,不只勇於爭取自己的權利與主張,也習得傾聽與溝通的雅量與自信。縱使目標對象是低幼小讀者,圖文內容與版面處理卻絲毫不馬虎,觀點始終貼近兒童,落實了真正的平等與尊重。【內容簡介➤】

●閉關抗爭大作戰

かめきちのたてこもり大作戦

村上詩子(村上しいこ)著,長谷川義史(はせがわ よしふみ)繪,張桂娥譯,東方出版社,250元

推薦原因: 趣 文

適讀年齡:小學中、高年級(9-12歲)

究竟是出了什麼大事,讓一群小孩鎖起門來抗議,惹得爸媽只好端出熱呼呼壽喜燒,好讓他們聞香投降,出來面對面聊聊?原來啊這一切都是「寂寞」惹的禍。故事從一場公園偶遇細說從頭,主角們為朋友兩肋插刀,但所採取的激憤行動卻一再令人啼笑皆非,白眼都快翻到天邊去啦。人仰馬翻的背後,是學習珍惜友情與表達自己,並對行動後果負起責任。作者寓教於樂,把道理放進故事裡,有笑料,有伏筆,也有前後呼應的文學巧思,絕對讓小讀者一頁就愛上。書中還有許多新鮮譬喻及吐槽對話,淋漓展現出孩子的熱情、直白、單純心思,讀起來非常有意思。【內容簡介➤】

●我的老奶奶朋友們

Mina tantkompisar

埃斯特.羅克斯伯格(Ester Roxberg)著,娜塔莉.魯哈斯.瓊森(Nathalie Ruejas Jonson)繪,賴潔穎譯,奧林文化,360元

推薦原因: 文

適讀年齡:小學低、中年級(7-10歲)

書裡出現的老奶奶一個比一個可愛,她們的房間佈置風格、她們的獨特喜好打扮,以及與小男孩一起發呆、聊天、吃餅乾、擦指甲油的愉快相處,都讓我們見識到熟齡長者越老越自在的模樣,真心羨慕起這段忘年之交。作者用輕快筆法打破老年刻板形象,帶出故事美妙開頭,在情節轉折處也不忘呵顧小男孩與小讀者的情緒,溫柔接受離別並期待新友誼來到,把人生的聚散濃淡拿捏得剛剛好。【內容簡介➤】

●我們的游泳池

Our Pool

露西.露絲.康明斯(Lucy Ruth Cummins)著,林侑青譯,小漫遊,450元

推薦原因: 趣 文 圖

適讀年齡:學齡前(4-6歲)、小學低年級(7-8歲)

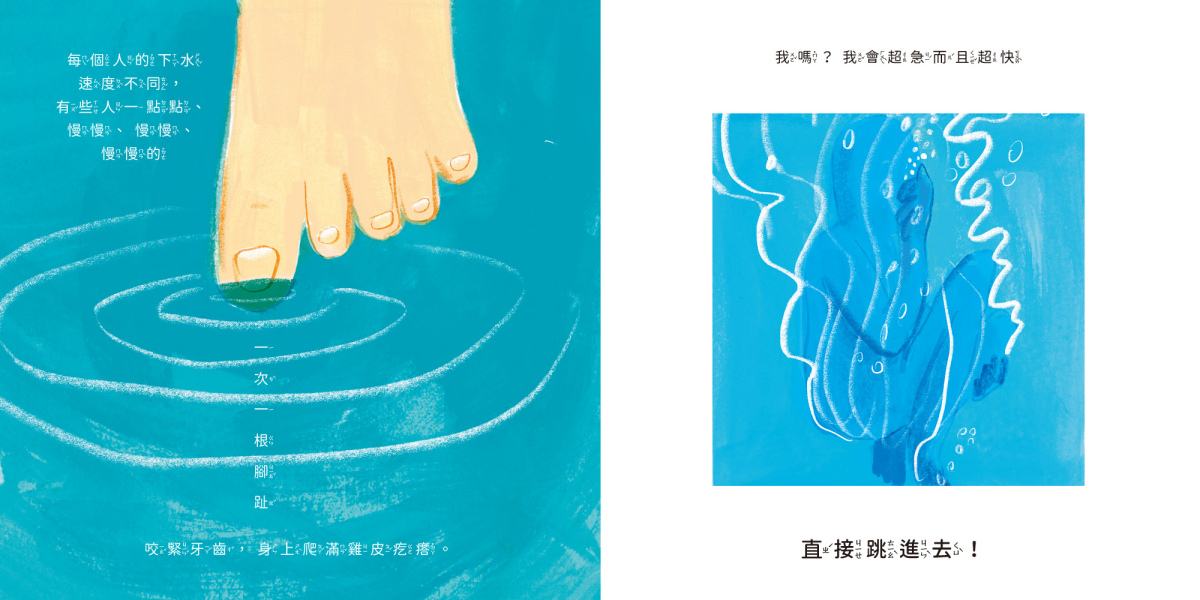

歡欣氣氛從封面開始點燃,看著繽紛人兒們在沁藍池面上仰漂,一股清涼感包湧上來,全身感官即刻stand by!一頁頁明亮跳躍的色彩,把撲鼻而來的消毒水味、扭動身子擠進泳衣、媽媽的手拿著防曬乳襲來、腳趾頭探進池內觸電般的清涼,還有水面上下的嘻笑、划行、漂浮、水花……全都歷歷在目畫了出來。那麼熟悉,那麼動感,彷彿自己也躍進池裡,眼前還有曬傷的痕跡呢!作者用令人驚嘆的圖像語言呈現泳池景象,開闊大器的視角一看就心胸舒爽,不斷變化的遠近鏡頭讓空間描繪更加靈活,每個角落、動作、步驟都先細細思量過,逐漸推展迎接高潮。如此一趟如臨奇境、五感全開的水中之樂,誰都不想闔頁說bye bye。【內容簡介➤】

●眨眨眼

那些只跟相思樹說過的故事

伍湘芝著,Dyin Li繪,巴巴文化,360元

推薦原因: 文

適讀年齡:國中(13-15歲)

12歲時的那雙靈動眼睛與易感的心,一直被作者牢牢惦記,隨歲月妥妥醞釀,以精巧之姿綻放在這本書裡。那些眷村草坪上的電影聲、古董腳踏車的嘎吱聲,還有相思林間的追逐或回音暗語,交鳴出從前樸拙年代的冷暖聚散人情,是作者對自我童年的深眸回望,相信也召喚出無數人的共同記憶。篇章中可見作者對中國經典文學的鍾愛與涵養,將之結合兒童奇想與冒險書寫,不刻意賣弄卻精準嫻熟,把文字用得更活、情感也凝得更濃,實為難得一見的優美散文之作。【內容簡介➤】

●最愛的

わたしのマントはぼうしつき

東直子著,町田尚子繪,蘇懿禎譯,小光點,350元

推薦原因: 文 圖

適讀年齡:0-3歲、學齡前(0-6歲)

毛絨絨的小熊,毛絨絨的帽子,毛絨絨的斗篷,這本書從一開始的封面就讓人好想抱緊處理喔!孩子心愛的小熊小馬貓咪玩具全都在書裡活了起來,不管四季陰晴,不管開心難過,只要抱著他們玩著他們,每天都是快樂天。作者非常用心對待小讀者,設計了不斷重複的如歌句型,以及層層疊加的場景變化,讓孩子可以愉快地預測、參與接下來發生的事情,理直氣壯玩一場想像遊戲,享受越來越靠近的愛意暖意。【內容簡介➤】

●熱愛看書的男孩

亞伯拉罕.林肯的故事

Abe Lincoln: the boy who loved books

凱義.溫特斯(Kay Winters)著,南希.卡彭特(Nancy Carpenter)繪,林良譯,維京國際,350元

推薦原因: 知 圖

適讀年齡:小學低、中年級(7-10歲)

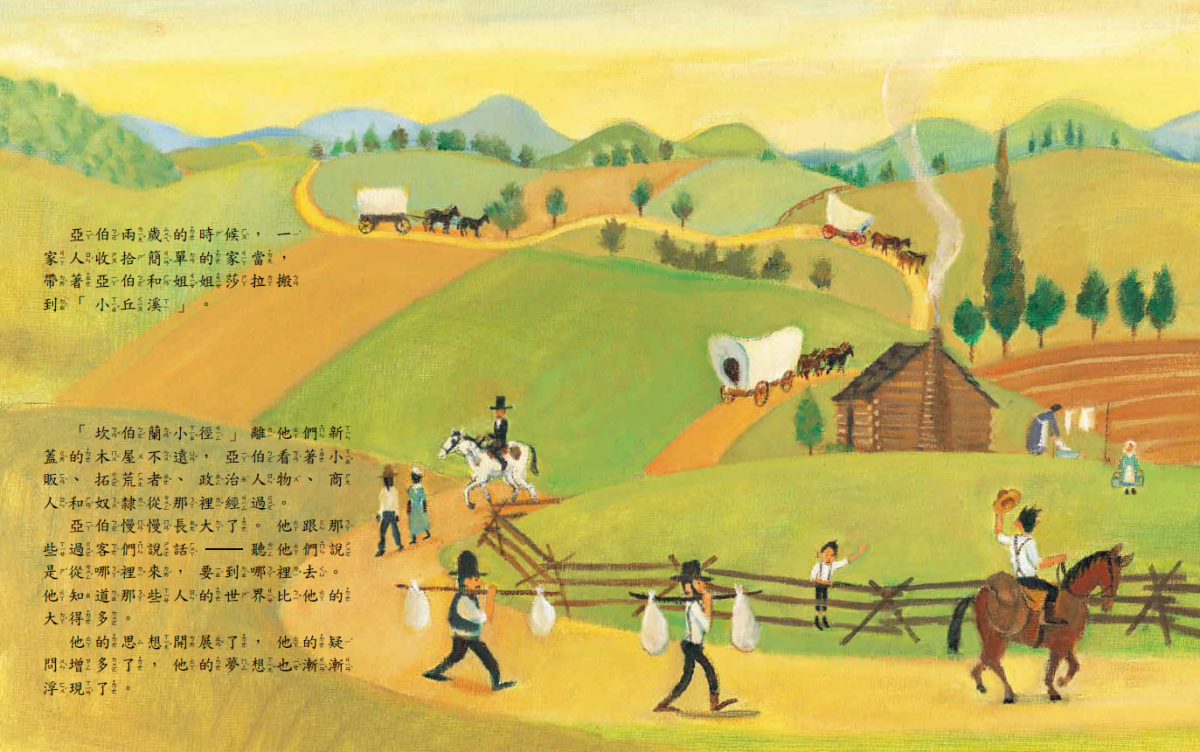

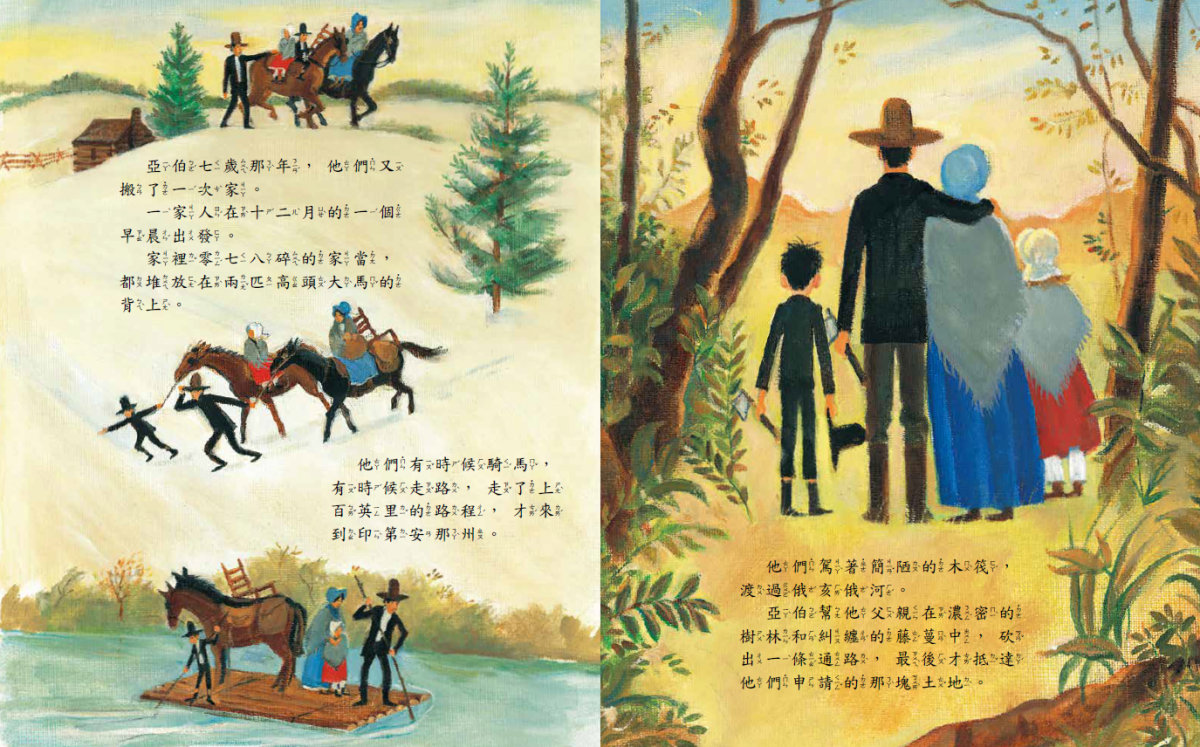

欣見這本好書再度出版,林良先生的譯文雋永優美,熟練掌握字詞細節,靈動訴說林肯的童年故事與人格特質,也牽起林肯與現代小讀者的共鳴經驗,閱讀後感動不減,更多了一些些想念。圖畫裡的林肯充滿活力,在廣闊的城鎮與樸實的家庭中勤奮成長,看書及寫作豐富了他的思考,將他推至偉大的人生軌跡,相信小讀者們也能從中感受到閱讀的正向能量。【內容簡介➤】

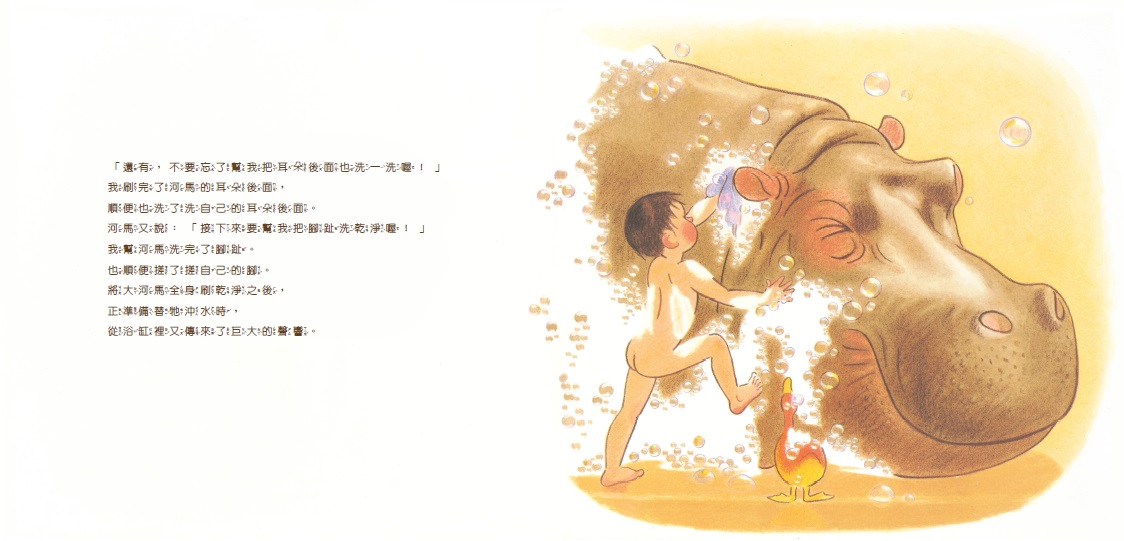

●我最喜歡洗澡了

おふろだいすき

松岡享子著,林明子繪,林真美譯,維京國際,350元

推薦原因: 知 趣 文 圖

適讀年齡:學齡前、小學低年級(4-8歲)

洗澡主題繪本何其多,卻極少能夠超越林明子的這部經典之作。推開浴室門,放鬆全身浸入熱呼呼的浴缸,在氤氳燈光綿密泡沫圍繞下,與出現在身邊的每一隻動物大玩特玩,對剛學會自己洗澡的孩子來說是一段多麼神祕又開心的時光,欲罷不能的心情全畫在表情姿態上了。黃暖暖的色調用得極美極雅,似門外拿著毛巾的媽媽一樣散發溫暖守候,孩子於是可以安心邀請想像力來作伴,洗澡再也不是件苦差事了。【內容簡介➤】

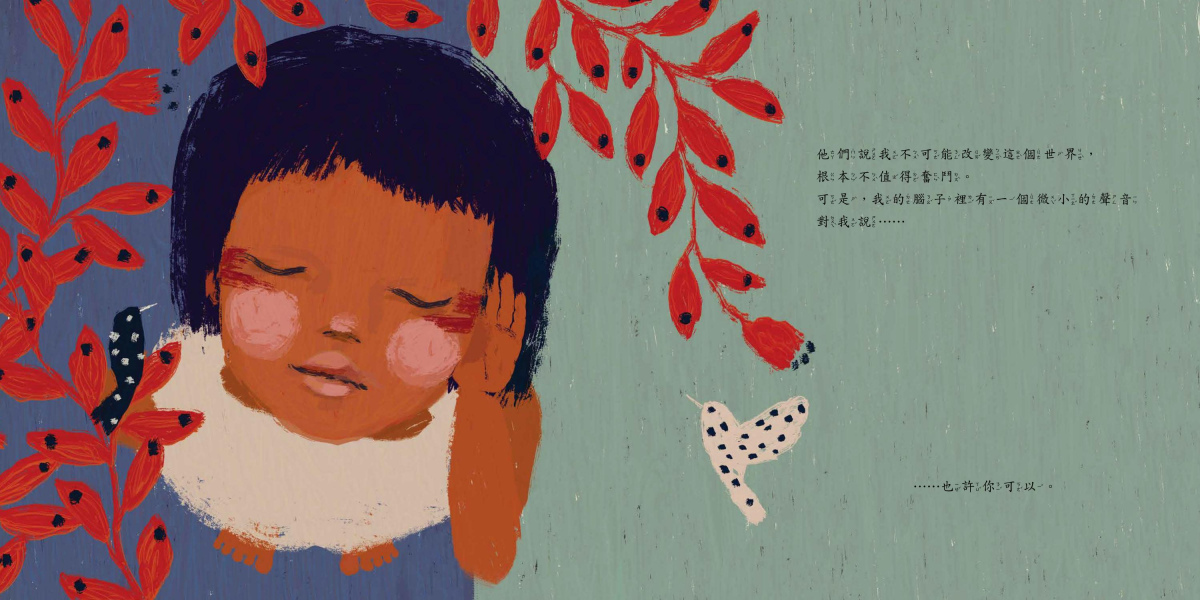

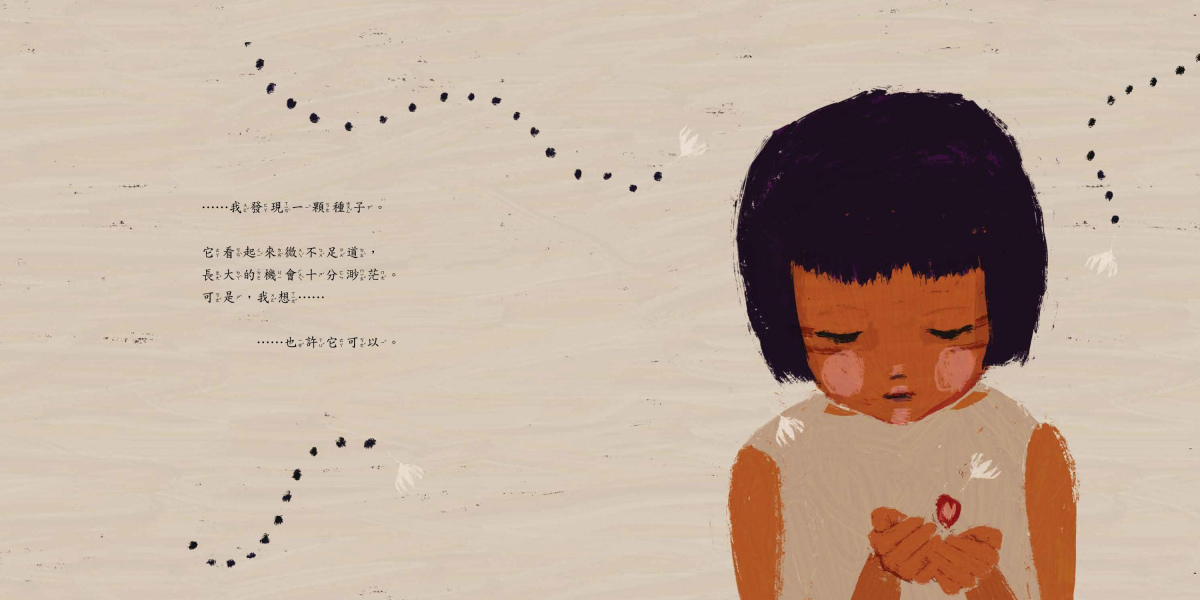

●也許你可以

Maybe You Might

伊莫珍.福克斯爾(Imogen Foxell)著,安娜.庫尼亞(Anna Cunha)繪,柯倩華譯,水滴文化,380元

推薦原因: 圖

適讀年齡:學齡前、小學低年級(4-8歲)

縱使是一顆小種子,只要有播入土壤的信心與勇氣,就能帶來改變的契機。這本書用飽滿篤定的色彩和殷殷動人的文字,喚起讀者雖千萬人吾往矣的勇氣,把逐漸消失的美好綠意找回來,關心環境從自己做起。女孩掌中的那顆看似微不足道的種子,帶來了遮蔭,帶來果糧,更帶來了雲,帶來了雨。奇蹟般的循環歷程濃縮在這本小書裡,每一畫面都充滿勃勃力氣。【內容簡介➤】

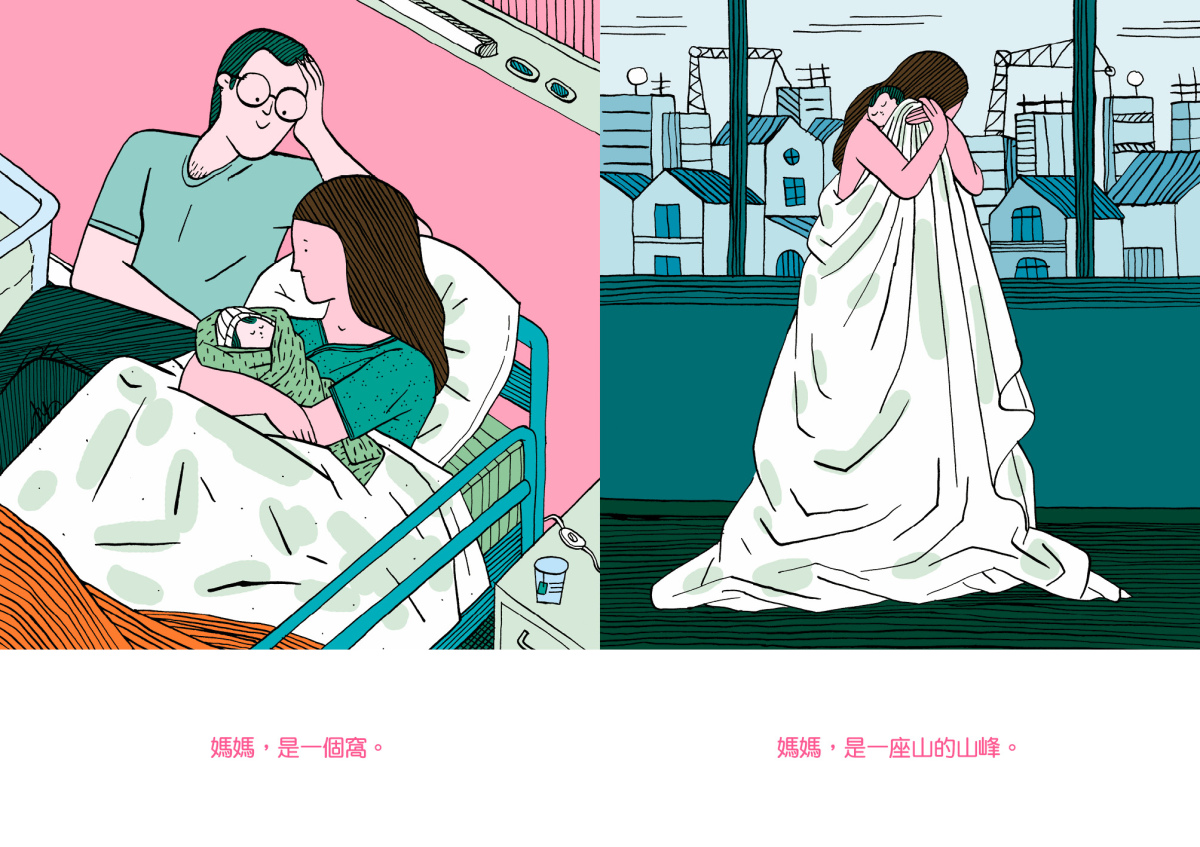

●媽媽是房子

Une maman, c’est comme une maison

歐霍荷.珀蒂(Aurore Petit)著,尉遲秀譯,小麥田,399元

推薦原因: 趣 圖

適讀年齡:學齡前、小學低年級(4-8歲)

懷在肚子裡,枕在臂彎中,抱在胸膛前,倚在肩頭上,媽媽用各種姿態愛護著寶寶,像一個窩、一座山、一處芳香的祕密基地、一首呢喃動聽的歌曲,小小身軀就這麼全心全意感受著,生命最初始也最強大的陪伴。在一行行如詩文字、一幅幅甜蜜圖像的圍繞下,育兒時光的所有點滴記憶都被召喚回來了,曾經我們是這樣形影不離依偎著的啊!一如初見的幸福感與安全感守候在靜靜頁面裡,怎麼看都喜歡。【內容簡介➤】

知識性.趣味性.文學性.圖像表現.創意

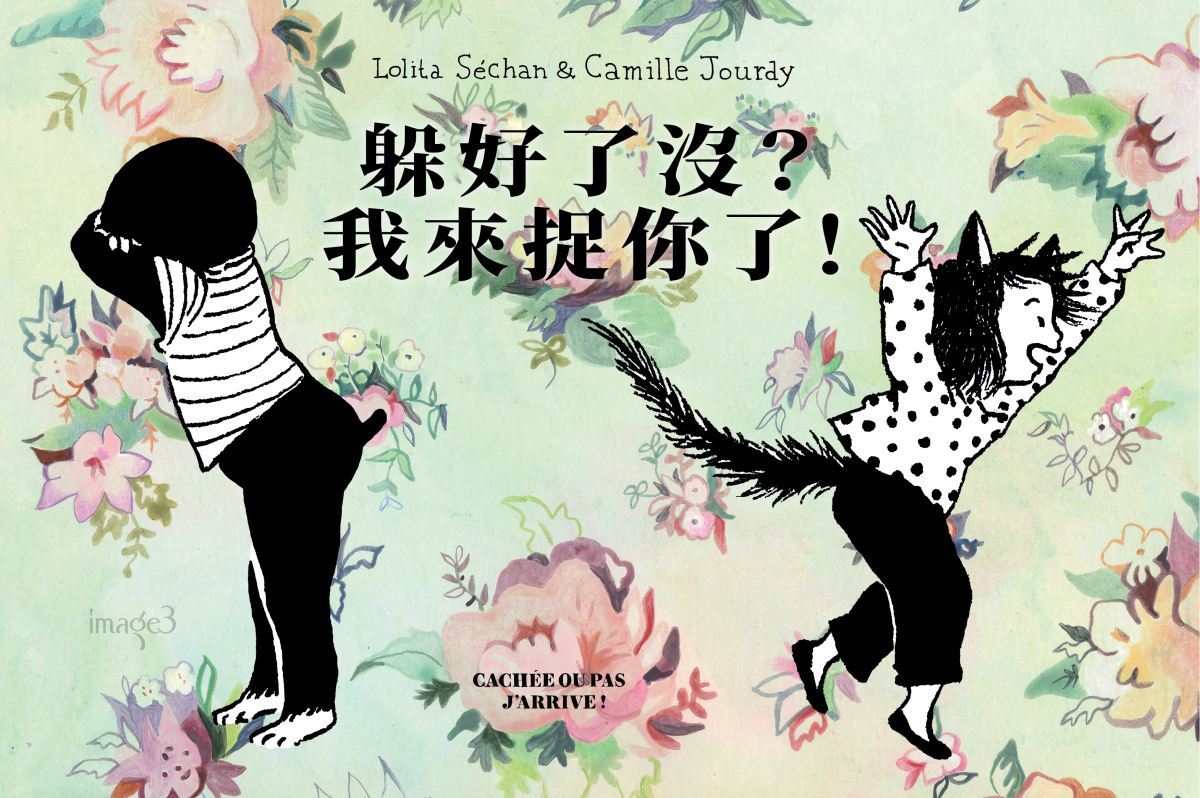

躲好了沒?我來捉你了!

躲好了沒?我來捉你了!

話題》折疊過後的我們:評《各種悲傷》

曾聽日本朋友談起年幼時的故事。父親早逝,母親與她賃居於兩層式的集合公寓。公寓住戶來自八方,各有異色:夜間出沒的酒店工作者、從不上課但一定去打工的大學生、屋內凌亂卻裝扮精緻的OL、自稱教授實則於書店工作的中年男子等,當中讓人印象深刻的是房東太太。

房東太太實為公寓管理員,但住戶都稱呼她房東太太。初次見到房東太太,她已經很老,老得似乎沒有再更老的可能。她脾氣暴躁,常與住戶有所爭執,但或因房租低廉,眾人便能忍自安。

朋友當時最喜歡週末。母親獨力扶養她,除週間正職,週末會到超市打工,總留餐費給她買午餐。某次她到超商買午餐時遇見了房東太太,房東太太問她為何一個人,她說媽媽去打工了。

東太太斥責不可以讓小孩獨自在家,拽著朋友到她的屋子裡說:「妳以後週末都來這兒,我得看著妳,要是妳玩火燒掉房子怎麼辦?」

那天房東太太熱了昨夜的咖哩,兩人一同用餐。她意外發現房東太太的手藝不錯,可教她驚訝的是另一件事。餐後,房東太太拿下掛於頸上的束口袋,取出袋中一顆約指節大的小圓石,以紙巾輕柔地擦拭後放入口中。房東太太將石頭含在口中許久,她看著房東太太的面容。

房東太太閉著眼,慢慢地呼吸,臉部和緩沉浸,彷彿享受著什麼。驀地,房東太太睜開眼睛,將石頭吐在掌心,清洗後再以白布擦乾,收回束口袋,珍之重之掛回脖上。過程看似突兀,又存有異常動人的氛圍,衝擊著她的內心。朋友說:「好像事情就該如此,古怪得就像日常生活一樣。」

閱讀《各種悲傷》時,想起了朋友的故事,想起她那句矛盾卻又點醒人的話語:「好像事情就該如此,古怪得就像日常生活一樣。」

《各種悲傷》裡書寫著「似乎就該如此,古怪的日常生活」,例如恐懼、恐慌、疲憊、焦躁、焦慮、迷戀、遲疑、惆悵、偏執、不安、矛盾、衝突、記憶、青春、童年、失戀、友誼、永遠、惡意、防備心、愛的條件、情感祕密、肉體的模樣、內心的聲音、緊繃的身心、衰老與死亡、獨居者的晚年、習慣事物的消逝、填滿心靈缺口的人、難以避免的別離等等。

作者將看似無重輕淺的日常事物,透過精湛的擬人化技巧,以充滿意象與畫面的敘述,喚醒閱讀者的記憶。閱讀這些故事時,總不自覺地發出「深有所感」的喟嘆,這樣的感受又常收束於唯美的瞬間,恰如其分,適逢其會,以精簡的篇幅完美地呈現了共感與共鳴。

書中談論最多的不是「悲傷」,而是「恐懼」。日常存在各種恐懼,恐懼相對於其他感受更容易形成記憶,刻印於人的腦海心中。人的成長史,人的生命經驗,其實是一部由「恐懼」擴展書寫而成的記憶史。當時間過去,來到某個年歲,某個和緩的瞬間,我們便會驚覺,原來過去的自己曾受恐懼綁架,也因之獲取生存的能力。

因為恐懼,我們曾經害怕逃避,亦因恐懼,我們試著勇敢面對,於逃避與面對之間,積累喜怒哀樂,書寫幸福悲傷。所謂的「各種悲傷」,是生活的後來,如一道道於我們身體心靈留下的痕跡。或喜或悲的傷痕,時歡時憂的記憶,點點滴滴形塑了我們,也淬煉過濾了我們。

然而,在歷經各式各樣的悲傷後,我們最終最渴望留下的是什麼呢?

小學畢業,即將升上中學的那年,朋友的母親攢夠了積蓄,買下了自己的房子,準備搬離住了多年的集合式公寓。搬家前的週末,雖然母親已不在超市打工,朋友仍如常到房東太太家吃午餐。餐後,房東太太如過往含著小石頭,當吐出石頭清洗乾淨後,房東太太坐在她身旁,望著窗外,回憶似地說道:

「那時戰爭剛結束,糧食不足,我的兩個哥哥因營養不良死了。母親盡可能地把食物都給了我跟弟弟,但還是不夠。有天弟弟喊餓的時候,母親把洗乾淨的石頭放在我跟弟弟口中,對我說:『你們含著,含著就不餓了。』弟弟將石頭吐了出來,大聲地哭著,母親也哭了,而我卻像想通了什麼,含著石頭,想著總有一天我要吃飽,要讓爸爸媽媽弟弟也吃飽。弟弟後來也死了,媽媽又生了弟弟跟妹妹,弟弟妹妹活下來了,但媽媽卻病死了。長大後我努力地工作,但卻永遠沒有機會讓死去的弟弟跟媽媽吃飽了。每次吃完飯,我都會含著這顆石頭,像是跟弟弟和媽媽說:『我吃飽了。』」

朋友聽著故事,內心滿懷悲傷,但卻沒有落淚的疼痛,而是凝望著房東太太。房東太太回望她說:「離開這裡後,千萬要記得好好照顧媽媽。」

記憶是什麼呢?

於《各種悲傷》裡,作者引用了愛因斯坦的句子:「把時間分成過去、現在、未來只不過是一種頑固的錯覺。」然而,關於這樣的錯覺,作者用了另一段句子來書寫記憶的意義:「過去一直都在,它某種程度上是被折疊到妳心裡去的。」

最珍貴最深重的記憶,往往透過恐懼,藉由生命的積累,因日常的折疊又折疊,一痕一痕地層層折疊到我們的心裡。

《各種悲傷》書寫了恐懼藉日子舒緩,傷痕以生活撫平。當日常被折疊成回憶,悲傷日漸邈遠,於某個瞬間,我們意外地被萬物輕觸內心時,我們會恍然知悉,原來真正珍貴的人事物沒有遠去,早已被我們深藏於心底,伴著我們的呼吸繼續生存下去。●

Kummer Aller Art

作者:瑪麗安娜.萊基(Mariana Leky)

譯者:區立遠

出版:麥田出版

定價:330元

【內容簡介➤】

作者簡介:瑪麗安娜.萊基Mariana Leky

德國暢銷小說家,現居於柏林與科隆。她在完成書店職業培訓後,於希爾德斯海姆大學主修文化新聞學,曾在杜蒙出版社出版短篇小說集《愛情珍珠》(Liebesperlen)、長篇小說《急救》(Erste Hilfe)、《男裝店老闆娘》(Die Herrenausstatterin)、《在醫生來之前》(Bis der Arzt kommt)。二○一七年,她出版的小說《從這裡可以看到什麼》(Was man von hier aus sehen kann)登上《明鏡》週刊暢銷書榜,已被翻譯成二十餘種語言,並改編成同名德語電影。

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量