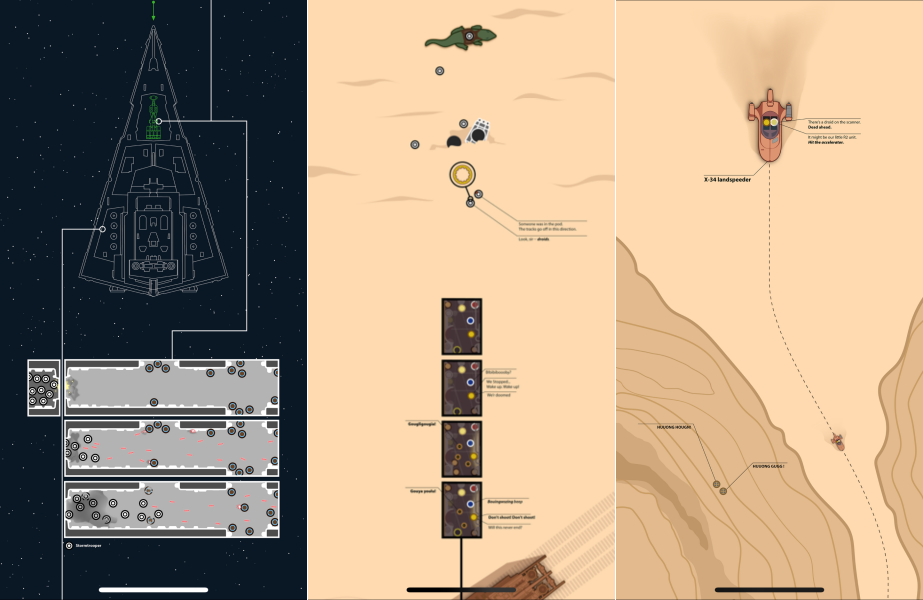

人物》描寫財富與血肉的驚奇漫畫:專訪《事物的顏色》作者馬丹・龐修

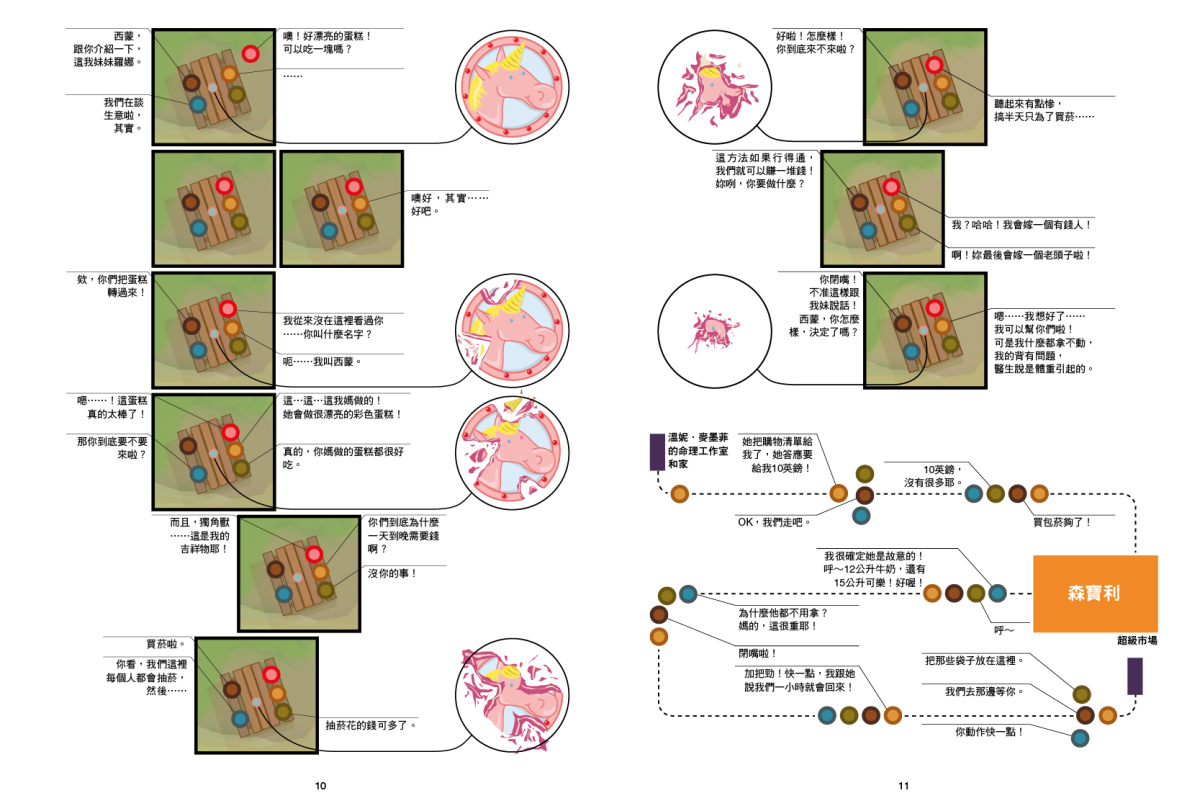

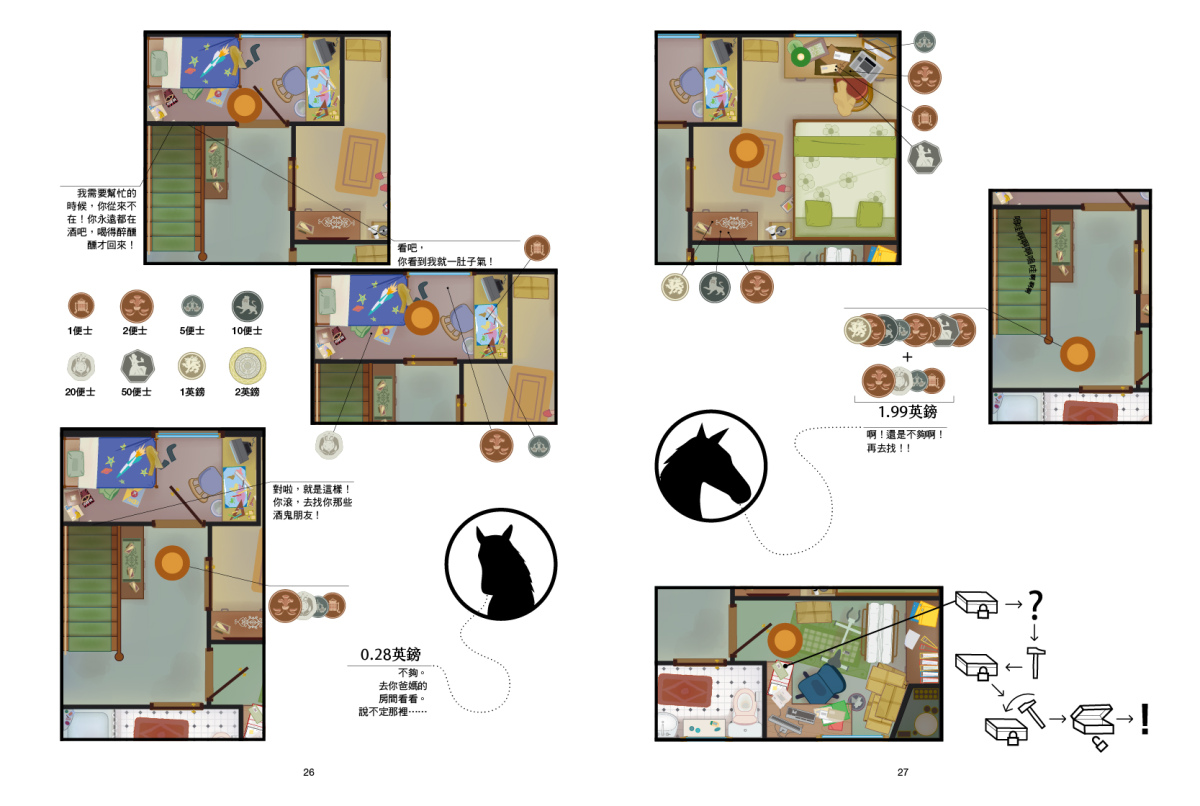

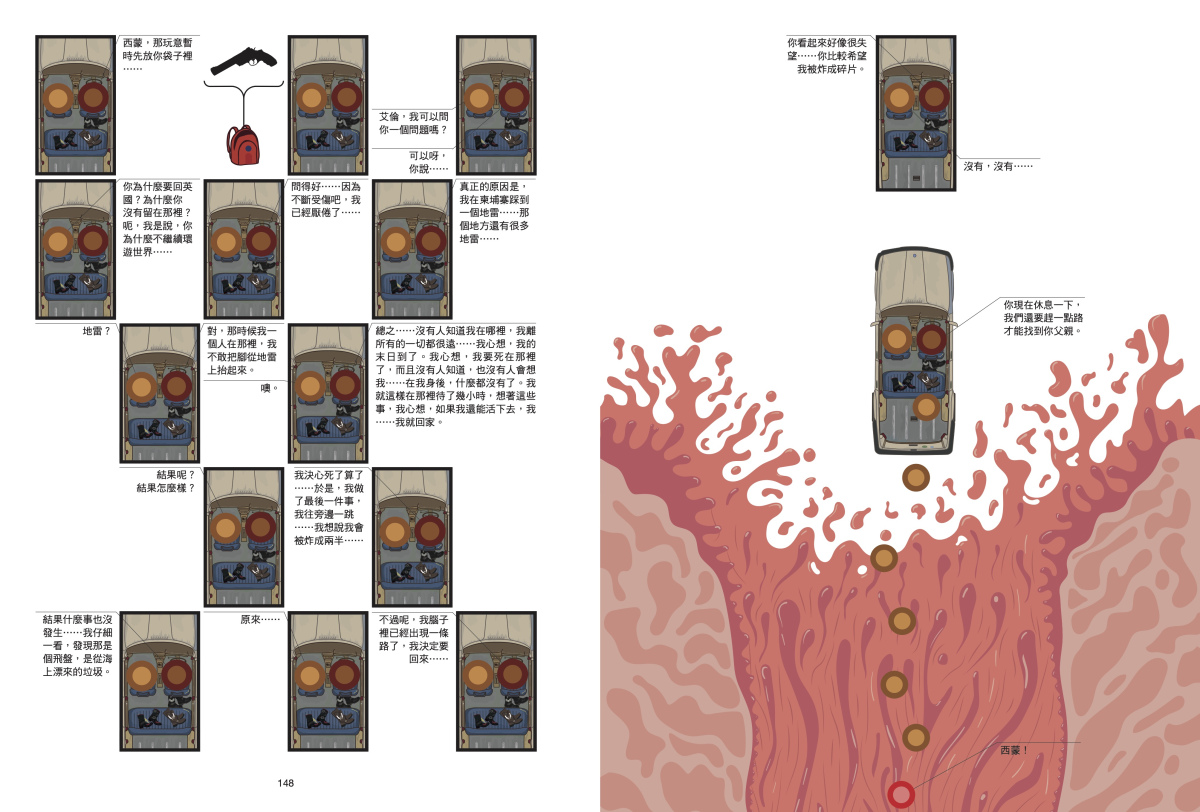

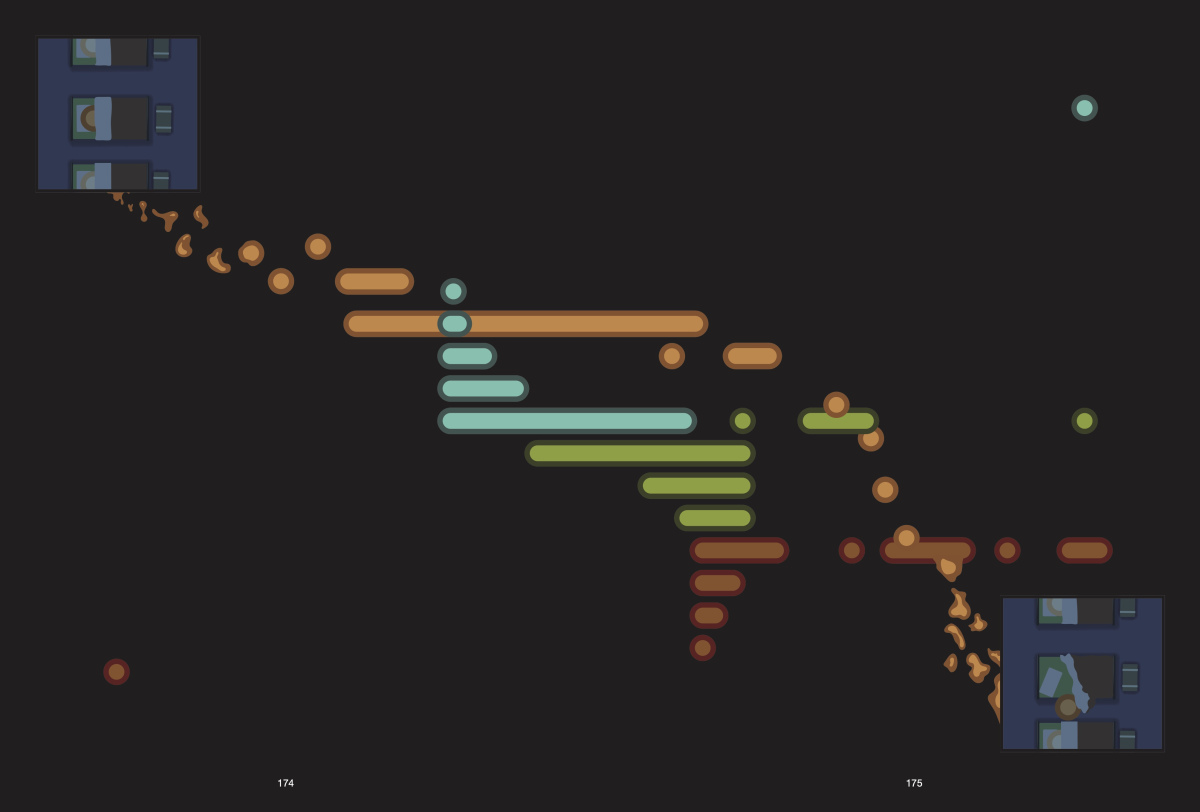

「我到底看了什麼?!」這或許是讀完這本表現極為殊異的漫畫後,可能冒出來的第一個念頭。書裡沒有電影般的卡司噱頭,什麼帥哥美女、動作大場面都闕如,所有人物都以圓圈和形狀取代。作者還盡可能將畫面保持在一種安全逃生指南的形式,展書閱讀時讓人有點不能適應。讀者一邊確認自己的認知,一邊驚呼這何等的暴力、荒唐、鹹濕,而作者都以最冷靜無害的方式呈現在我們眼前。

這本《事物的顏色》是馬丹・龐修(Martin Panchaud)獻給漫畫界最為奇詭的一本通俗之作。2023年本書獲得漫畫圈最崇高殿堂的安古蘭國際漫畫節最佳漫畫獎,之後便以爆炸式的速度在法語圈取得成績,狂銷數萬本,再刷了10次以上。

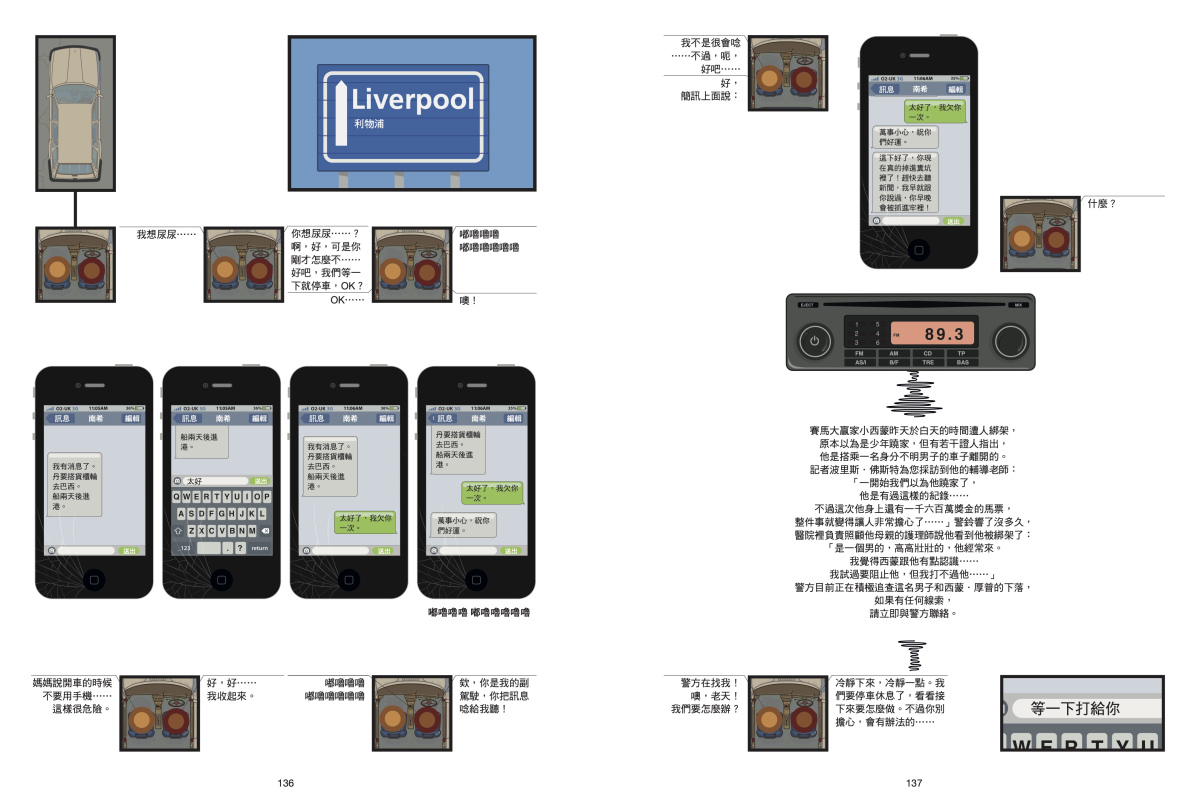

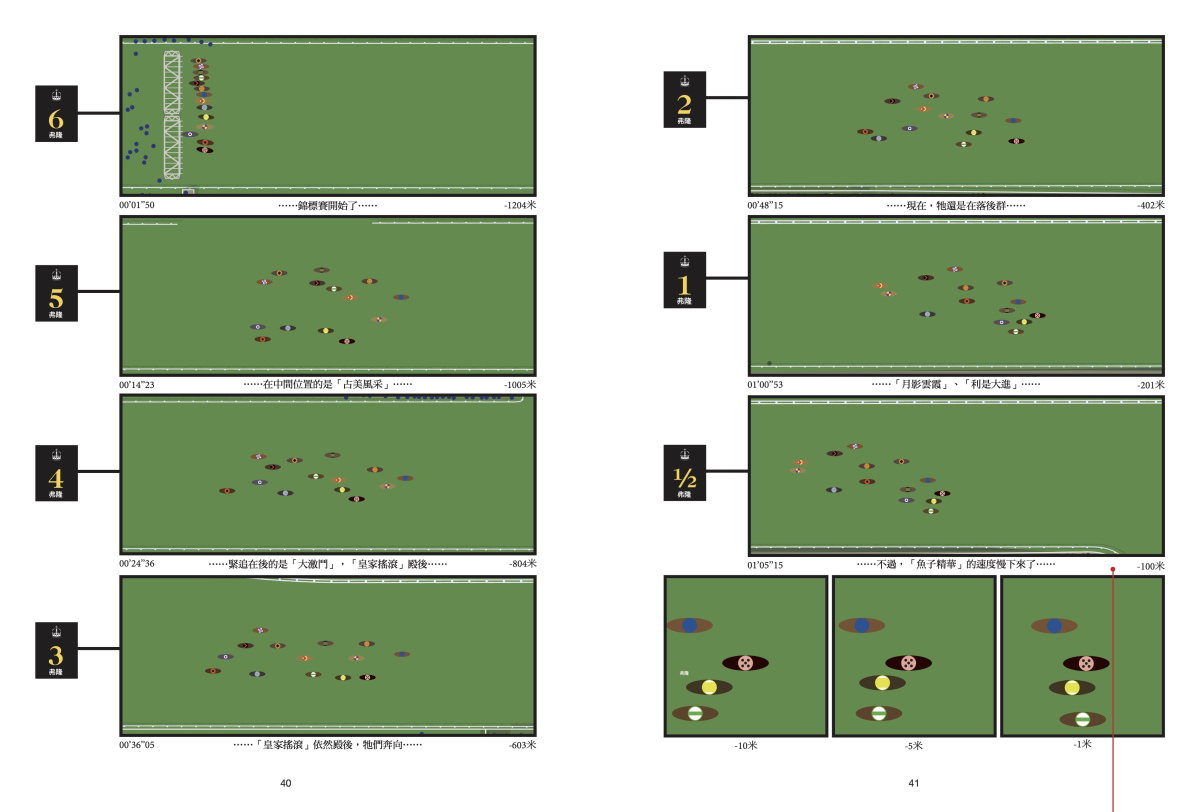

會有這樣的好評,除了在形式上帶來前所未見的感受之外,劇情方面,也為讀者提供了極為刺激的題材。全書以「弱勢小胖弟中了賽馬卻不能領獎」的情節為開端,用最經典的鋪陳吊著讀者胃口,讓大家跟著角色追索金錢、探討生活與財富的關係,並琢磨作者意圖刻畫的「缺席的父親」形象——這也是他觀察到週遭人都有的家庭經驗。

不只是作品中父親去哪裡的謎團,這本漫畫的誕生與呈現也令人充滿疑問,讓人好奇創作者的腦袋裝的都是什麼奇異東西。藉著鯨嶼文化發行繁中版,我們有幸邀請龐修為讀者稍微解惑,並且平復閱讀這本書所帶來的衝擊。

➤關於全新視覺語言的生成

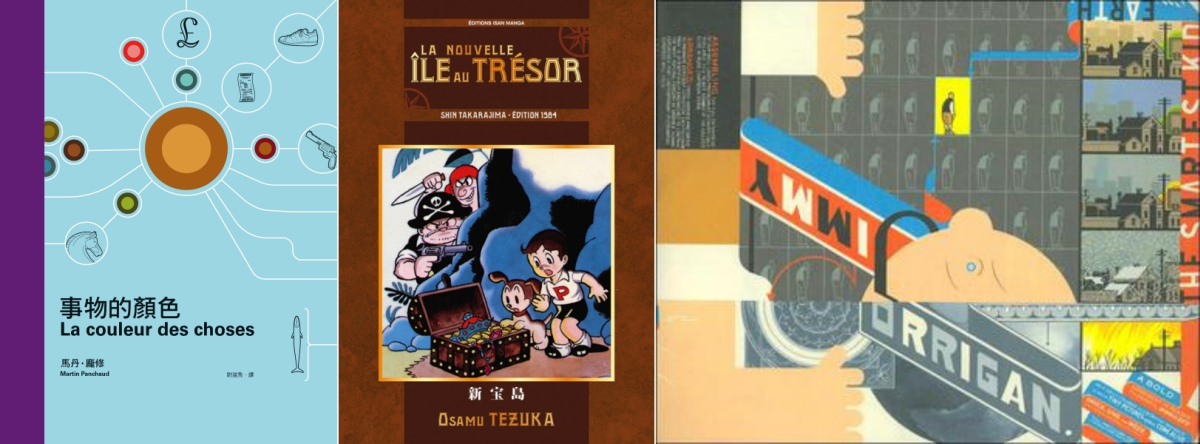

Q:這本書帶給我的衝擊,或許不下於當年藤子不二雄看見手塚治虫的《新寶島》,可能也不下於您看到克里斯・衛爾(Chris Ware)的《吉米.科瑞根:地球上最聰明的小子》那樣的驚嘆。老實說,首次在書店看到這本書的標題與封面設計時,很快聯想到科普類的題材,隨意翻開內頁也有著說明式的圖示。一開始的確因此有些卻步,但讀完後便知道,劇情的刺激辛辣不可言喻!首先請問,為何選擇如此直白的標題呢?(直接點出形式上,人物、事物以顏色代表的想法)

龐修:書名跟封面先前曾經經過很多討論。很長一段時間裡,「事物的顏色」只是這本書暫定的書名。但隨著時間變化,我發現它充分反映了這本書的企圖。這個故事需要透過觀者的目光來激發想像力,所以最後便採用這個書名。

也就是說,在這本書中,意義與詮釋的遊戲是用顏色來讓兩者有所關聯的。我是抱持著「事物的顏色能激發我們什麼樣的想像呢?」的想法而定名的。

Q:《事物的顏色》是您第一本成書的作品。但在獲得安古蘭最佳漫畫獎之前,是瑞士的德語出版社首度讓這本書問世。請談談您大概花了多久時間才完成這部作品?為何想寫這樣的故事?此外,故事地點為何發生在英國而非您的出生地瑞士呢?

龐修:這個故事的起頭是在2011年,那時我在英國學英文,有空時就會寫我的第一個漫畫腳本。那座城市和當時的氣氛,以及郊區的景緻帶給我很多靈感,因此我把故事設定在這個地區,甚至那些我在英國才住了幾個月的地方。

我的視覺風格是特別概括化的,我的目標是要寫出一個強而有力的故事,而且寫出很精準的對話,讓讀者能輕而易舉地沉浸在這個世界觀裡。我擔心讀者看到書的時候會覺得很迷惘,然後放下這本書。於是我選擇具有高潮迭起的調查故事,用偵探小說的方式來寫腳本。

2012年,我完成第一章的第一個版本,然後獲得了令人振奮的獎。儘管如此,這個計畫沒能說服法語出版社,最後是在蘇黎世的「現代出版社」(Edition Moderne)發行,那裡的編輯大衛・巴茲耶(David Basier)愛上了這本書,在2020年3月出版它。之後,新冠疫情持續了幾年,終於才有法國的「到處出版社」(Éditions Ça et Là)於2022年出版法語版。

Q:這本書的編排非常新穎,需要很嚴謹的版面規劃才能達成。您是怎麼安排創作的流程?其中最具挑戰性且最困難的部分為何?

龐修:我特別感興趣的,是人類能夠詮釋圖像的能力。所以我使用「構圖」作為「場面調度」(mise en scène)的元素。它能表達很多的意思,引導讀者進入到故事的旅行之中。

在創作過程中,有時候我找到問題完整的答案,構圖會自然而然流洩出來。但有時候我沒有解答,必須尋找辦法。或許是越挫越勇吧,某些頁面花了我好幾個禮拜來作業,嘗試了好多次。總括來說,那些帶有西蒙(主角)的思緒、想法的頁面,需要花我很多工夫,因為我必須盡可能以最少的元素,來清楚地表現出思考的路徑。此外,為了避免圖像造成讀者眼花撩亂或太過討喜,我也有很多去蕪存菁的工作要做。

➤「圖形」小說的另類視角

Q:西方媒體很快將這本書的表現手法,歸納為受到衛爾的影響。但就我來看,比起衛爾典型的以角色為中心的經營方式(他有不少作品以角色命名,算是一種典型的美漫作法),《事物的顏色》是直接去掉了角色的造型,以圓點來表示。請問是怎麼想出這種簡化的方式?

龐修:我跟幾個朋友做了一些創新漫畫的練習後,便發現這種說故事的方式。有一次我們試著讓幾何形狀說話,這些形狀便有了生命。於是我想採用這種「圖形說話」的形式,讓讀者的想像力去建構角色的面貌、身軀,而且隨著敘事的過程,這還會強化故事帶來的親密感。

但相對於衛爾,我不能在圖像的表現上有所鬆懈。他的圖對我來說是純然美學的,我必須要賦予它(形狀)意義才有辦法閱讀。

Q:《事物的顏色》採用大量俯瞰角度的平面圖,這更加強一種功能性的層面。因為這類平面圖常應用在地圖或建築配置中。這樣的俯瞰視角,也常出現在老派的角色扮演遊戲或策略性遊戲中,讓人聯想起遊戲與玩家之間的關係。為何會大量採用這樣的視角呢?您如何思考無法控制角色的讀者與這個視角的關係?

龐修:當我努力發展這個風格時,我試圖用最少的元素來講最多的事。這關乎再現一個環境,而俯視是最為簡化且有效的。此外,我們會在逃生指南、建築配置圖或一些指示性的計畫圖中看到它。因為讀者已經學會如何解碼這種角度的圖像,雖然仍需要一些努力來進行解碼,但這種抽象視角對他們來說是很熟悉的,是讀者要去重建他在想像中所欲求的背景。

就像您說的,在我們周遭到處都能找到這樣的視角,無論是在遊戲裡或其他媒介之中。但有時候,我還是必須給某些物件或處境更多的細節,好讓讀者理解。也正是在這樣的工作過程,我能夠用插圖的方式來自娛。

➤圖、文、漫畫與抽象的關係

Q:角色經過極簡化,要理解劇情似乎更仰賴文字。然而您曾經提到,這本漫畫是您對於自身閱讀障礙的一種復仇方式。也就是說,這本書若沒有文字,便無法成立,即便圖像有時變成一種「圖形文字」或「表意的語言」,成為了語言的載體。不知道您如何理解您創作中文字與圖像的關係?圖像在這裡是否只能囿陷於它的符號性功能?

龐修:實際上,我並沒有發明出什麼東西。我重新利用既存的元素,然後將它們運用在連續性的敘事之中。對我來說,圖文的關係正是漫畫的核心,而且我認為,比起我們在經典的敘事中已經能夠讀到的,在圖文的關係中還有更多可以利用的面向。因此我對圖像的興趣並不只限於符號性的功能。

Q:在台灣,有不少人擁戴「漫畫就是要說故事」的看法,您的作品似乎也確認了這一點。《事物的顏色》其實是把圖像當成敘事的載體,而不是一種藝術性、繪畫性,或情緒性目的的製作。您的漫畫在這層意義上,變得更像是以圖形和表意符號所組成的「視覺語言」,而不像大部分漫畫所呈現的,是一連串的「圖畫」。

然而,某些法語讀者似乎是站在圖畫至上的角度,認為這本書「不是一本漫畫」。您怎麼看待這樣的批評?您認為圖像在漫畫中的重要性為何?又,您是如何定義漫畫這個媒介的?

龐修:我不會說我的圖像使用有抹去情緒的目的。相反的,這正是我感興趣的,也就是如何用一個中性的形式,來為每個讀者創造不同的情緒。所以,針對那些說這本書不是漫畫的評論,我會回說,或許我們對於什麼是寫故事沒有相同的定義。對我來說,創作漫畫就是把讀者放在作品的核心——也就是所謂的情緒。

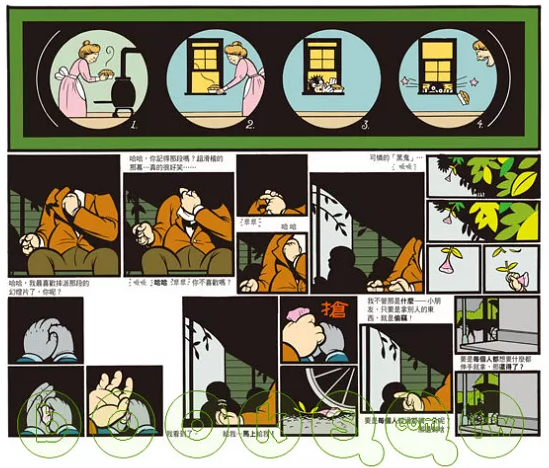

Q:承接上題,圖形化處理方式,讓部分的表現看起來極為抽象,我尤其被幾個西蒙無語的夢境場景震懾。抽象的表現呈現了角色的記憶和所思所感,這種處理方式與一些小眾的實驗抽象漫畫極為不同,是偏向解構敘事的形式,有的是更接近繪畫藝術的。您怎麼看待漫畫中的「抽象性表現」以及「反敘事」的「抽象漫畫」呢?

龐修:我並不反對「抽象」和「反敘事」,相反的,我覺得探索藝術裡的所有路徑是很有趣的。然而,我感興趣的是我認為屬於創作核心的東西,也就是劇本的撰寫。所以主觀來說,我也不會把我看作是「反敘事」的創作者。

➤圖形敘事的未來走向

Q:您在漫畫節曾利用機械裝置與程式設定,為購書的讀者繪製簽繪。從這本漫畫的視覺風格中,也的確能夠感受到數位製作的過程。請問您為何採用電腦向量製圖,而非傳統更具有機感的手繪?您會想要使用AI來進行創作嗎?當複製在數位時代中變得更容易,您如何看待所謂的「自我風格」?

龐修:這是個很常被問的問題。當人們看到我的作品以及我用機械做簽繪的時候,往往有人會說這好像是對漫畫家這個職業的背叛,或是說這讓圖畫失去了些什麼。然而,一部漫畫是透過一本書而存在的,而這本書往往是先有數位的檔案。

今天,很多作者都使用iPad來作畫,然而我們卻感覺他們是用傳統的技法做出了圖像。況且再更早,我們還可以回溯到顏料管的發明創造,這對藝術家來說已經是個很棒的科技。就我個人而言,我使用最適合自己的工具來說出我想說的話,向量圖在這方面很完美地發揮了效用。

的確,我們低估了風格的重要性。強烈的風格可以很快就被辨識出來。我想,雖然我的圖像很簡單,但我還是能夠發展岀一個可辨識的風格。

至於AI人工智慧,我認為這在我們的工作方法上是個很大的進步,但它仍舊只是邊陲型的工具。我利用它來安排事情、寫一些e-mail、確認一份文獻等等⋯⋯然而,我完全不想要它為我寫腳本,或者讓它變成繪圖者。

Q:您曾應用類似的手法,把《星際大戰》第四部曲改編成網頁的條漫(長達123公尺),《事物的顏色》從劇情上也可以感受到警匪類型片的影響。您也曾提及自己在學習編寫劇情的過程中,參考了羅伯特.麥基(Robert McKee)的《故事的解剖》,來了解如何塑造角色與撰寫對話。請問,您覺得這本漫畫有改編成電影的可能性嗎?

龐修:就在不久之前,電影改編的版權已經賣出了,所以電影的改編的確正在進行。我想這本書留給大家很大的想像空間,而且它具有很大的能量,所以我會給導演自由發揮的空間,創作他自己的版本。

Q:最後,請問您目前正在進行的創作計畫?

龐修:目前我主要在做一個遊戲和一本書,書是以聲音為主題。透過圖像再現聲音,是我一直很感興趣的題材,也是我很想透過敘事來發展的主題。

➤結語:被獨特的視覺所包裹的美味故事

在理解馬丹・龐修的創作邏輯後,不難發現他對漫畫的態度,事實上與手塚治虫將故事擺在第一位的看法極為一致。只是在視覺上,他採取了偏旁的路徑,創造出一種新鮮的說故事的語言型態。傳統作品中組構故事的元素如劇情的結構、角色的對白與個性等,仍然是他漫畫創作的首要條件,這也是多數讀者在尋找漫畫時追求的體驗。

因此,面對這本看似摸不透形式的書,我們無需抗拒,只需要翻開它,從第一頁開始讀起,便能體會它帶來的驚奇與精采,從簡單的圖形與文字中,獲得滿滿的震撼和人生思考!●

|

|

|

作者簡介:馬丹.龐修(Martin Panchaud) 1982年出生於瑞士日內瓦,多年來定居於蘇黎世。作為圖像小說家,他以獨特的視覺風格出版了多種出版品。閱讀障礙曾經嚴重影響到他的學業,他因此將閱讀及對形狀及其含義的解釋置於研究重心,並選擇特殊的風格來表達他的創造力和故事敘事。 他曾獲得多項獎項,並進行藝術駐留以發展他的創意項目。也曾在歐洲多個文化機構展出,例如倫敦巴比肯中心(Barbican Centre)和雅典奧納西斯・史蒂吉文化中心(Onassis Stegi Cultural Centre),其中尤以令人印象深刻的作品《SWANH.NET》廣受矚目,這是一部123公尺長的《星際大戰IV》插圖改編作品,發表於2016年。 《事物的顏色》(La couleur des choses)是他的第一本圖像小說,最早的版本是德語版,於2020由Edition Moderne出版,法語版則於2022年由Editions Çà et là出版。該書已累印製50,000冊,並獲得多項著名大獎,如:安古蘭漫畫節・最佳作品金獸獎(le Fauve d'or)以及 ACBD評論家大獎(Grand Prix de la Critique)。 本書原文網路專頁 |

事物的顏色

事物的顏色

■長紅超過20年的系列作《池袋西口公園》作者石田衣良,於上個月底推出別具意義的第20集:《男女最終戰爭》(文藝春秋)。《池袋西口公園》是石田在1997年發行的文壇出道作,甫出版便獲得ALL讀物推理小説新人獎,2002年的第3集《骨音》更入圍直木獎,系列作發行至今已累計超過470萬冊銷量。

■長紅超過20年的系列作《池袋西口公園》作者石田衣良,於上個月底推出別具意義的第20集:《男女最終戰爭》(文藝春秋)。《池袋西口公園》是石田在1997年發行的文壇出道作,甫出版便獲得ALL讀物推理小説新人獎,2002年的第3集《骨音》更入圍直木獎,系列作發行至今已累計超過470萬冊銷量。

■近年以神山藩系列作《高瀬庄左衛門御留書》、《黛家的兄弟》接連獲獎的歷史小說家砂原浩太朗,上個月底推出新作《淺草私塾萬事曆》(角川春樹事務所)。本作以江戶時代的淺草寺為舞台,主人公大瀧信吾在淺草寺一角開設私塾,為源吉、三太等平民子弟提供教育。某個平靜的春日,當信吾和孩子們坐在緣廊吃著飯糰時,源吉的姐姐突然跑來求救。在家人、好友及充滿人情味的下町居民支持下,信吾是否能成功戰勝江戶的黑暗,保護重要之人呢?

■近年以神山藩系列作《高瀬庄左衛門御留書》、《黛家的兄弟》接連獲獎的歷史小說家砂原浩太朗,上個月底推出新作《淺草私塾萬事曆》(角川春樹事務所)。本作以江戶時代的淺草寺為舞台,主人公大瀧信吾在淺草寺一角開設私塾,為源吉、三太等平民子弟提供教育。某個平靜的春日,當信吾和孩子們坐在緣廊吃著飯糰時,源吉的姐姐突然跑來求救。在家人、好友及充滿人情味的下町居民支持下,信吾是否能成功戰勝江戶的黑暗,保護重要之人呢? ■得獎作《黑暗之家》、《來自新世界》、《惡之教典》作者貴志祐介,於本月初發行長篇驚悚小說《逆星》(角川出版),譜寫惡意與怪異的協奏。戰國時代延續至今的名門福森家,發生了一起滅門慘案。所有屍體皆遭到慘絕人寰的破壞,宅邸並留下疑似某種儀式的痕跡。

■得獎作《黑暗之家》、《來自新世界》、《惡之教典》作者貴志祐介,於本月初發行長篇驚悚小說《逆星》(角川出版),譜寫惡意與怪異的協奏。戰國時代延續至今的名門福森家,發生了一起滅門慘案。所有屍體皆遭到慘絕人寰的破壞,宅邸並留下疑似某種儀式的痕跡。

報導》2024建蓁環境文學獎揭曉:透過書寫,共構與大千世界互動的多種可能

由財團法人建蓁環境教育基金會舉辦、兩年一度的建蓁環境文學獎,聚焦以「環境」為主題的散文創作,10月19日揭曉並舉辦頒獎典禮。

建蓁環境文學獎今(2024)年為第二屆徵件,本屆參賽文稿選題包含:人與其他物種的相遇、在地文化、行為、行動、體制議題、純抒情以及個人生活之感知體悟等。歷經初審、複審到決審三個階段,從182件作品中遴選出首獎(獎金20萬元)、貳獎(獎金10萬元)、參獎(獎金5萬元)各1名,3名佳作以及2名當代精神獎(獎金各1萬元),共8篇得獎作品。

➤題材多元,擴大對環境文學的想像

本屆參賽作品無論在題材選擇與關注面向,都有相當多元的表現。決審委員主席、東華大學華文系教授黃宗潔分析:「有些作者試著透過全景式的鏡頭,觀看一座小山、一個小鎮、一片海域、一段圳溝或一個物種的變化與樣態。有些作者聚焦在環境中,記錄人與其他生物個體相遇獨一無二的記憶。有些作者,將人類與動植物的命運相映照,人與柿子、銀合歡、小米、蝴蝶、金絲雀或鴿子,或相互依存,或互為隱喻。有些作者,將關注的對象拓展至長期被邊緣化的對象,無論是被汙名化的豬,或風電開發過程中,放棄掙扎的迷途之人,都因此有了被讀者看見的機會。」

黃宗潔指出,所有從我們自身與周遭事物出發的觀察、互動、反思,都可以是環境文學的一部分。而這些參賽作品,無疑共同擴大並鬆動了我們過往對於環境文學的想像。

同為評審的小寫文化總編輯劉虹風,觀察到目前臺灣的環境書寫中,十分少見從尺度非常小的事物,觀看、記錄、摸索,檢視它與大尺度環境之間,千絲萬縷的關聯。例如,一棵樹與環境的關係不只是樹與土地、樹種與動物棲地,也包括了與人類家族、部族,到整體的社會文化上的意義。而一顆果實、一顆種籽、一道菜餚、一朵花的殞落消逝,背後都可能意味著一連串文化的覆滅。

劉虹風說:「在這次作品中,我欣見當代的書寫者,意識到這些尺度微小的事物背後的巨大連結——猶如樹與地底菌絲般,覆載、傳遞、連結大量的訊息與異質的存在。」

➤覺得可愛不行嗎?試著想深一點

以〈我想,你可能不能那麼可愛〉獲得首獎的吳芷萱年僅21歲,尚在台北醫學大學牙醫系就讀四年級。黃宗潔指出,這是一篇挺可愛的文章,寫出了對「可愛」的各種糾結。為什麼不能可愛,又為什麼不能覺得可愛?因為這會令作者產生罪惡感。不過,本文並非從「情感正確」的角度出發,去表述如何「合宜地感受」與思考,而是反觀自身成長過程中,那些令她矛盾、困惑、難受的時刻。

「黑色的柵欄,既是人與動物關係的隱喻,也是作者想要把看似單純的表象,看得再深入一點的起點。」凡事講求正確,會否也是一種迷思?這篇文章,正是「試著把問題想深一層」的嘗試。

➤融合情感與環境觀察,細膩描繪溪流生態

獲得貳獎的作品〈石狗公,以及永無止境的夏季〉,作者胡冠中不幸於今年9月1日在知本溪進行戶外生態調查時殉職,令人惋惜。決審評委臺大森林資源暨環境所所長丁宗蘇感慨,能跑現場能書寫的生態調查人員殊為可貴,他對胡冠中這篇作品給予高度肯定:「文章平實而深刻,引起讀者對環境議題的關注,以流暢自然的文字,敘述了石狗公作為主角的故事,巧妙地融合了個人情感與環境觀察,細膩描繪了溪流生態的豐富景象。」

丁宗蘇表示:「很高興在決選後知道這是冠中的作品。就像這篇作品內的石狗公,他只是暫時離開,他會與所有掛念他的朋友們,永無止境地流動對環境及文學的熱情。」

➤議題拿捏得宜,書寫深度廣度具足

以〈Mal-aria(壞空氣)與金絲雀的呼喚〉獲得參獎的是,專攻蚊蟲生態學、疾病生態學的博士生劉鎮。決審委員作家廖鴻基認為,作者高明地以金絲雀串連瘧蚊、海山煤礦、行天宮到空氣汙染等議題,廣泛引用多層次的歷史事件,鋪展出時間、空間、歷史、人文等深度、廣度俱足的一篇傑作。

廖鴻基表示:「如何恰當引用資料,無痕融在散文書寫中並不容易,環境關懷為主題的書寫又該如何避免過度批判或說教更不容易。本篇作品拿捏得當,議題點到為止,留下讓讀者深思的空間。」

➤孵育自然書寫與環境文學新平台

從事生態圖文創作與環境教育的作家黃瀚嶢,擔任本屆複審委員時,負責把關參賽文稿的自然專業知識。黃瀚嶢認為:「建蓁環境文學獎在徵件的前導與選拔的標準上,都具有指標性的意義。期許未來能逐漸形成書寫、討論與理念傳播的正循環,引領文學書寫中,方興未艾的生態面向探索。」

同樣擔任複選評審的作家朱宥勳,謙稱自己對自然、生態的認識十分淺薄,因此僅能以文學讀者的眼光來討論作品。他指出:「建蓁環境文學獎最有趣之處,就是將傳統自然書寫『自然與人類對立』的框架,挪移為『將人視為環境的一部分』。其中,不只有非常「荒野」的環境,也有近郊的、農牧的、都市的環境。人與自然萬物的關係,也有了「破壞」與「搶救」以外的思索,這對我來說是很新奇的。讓我頗為享受,屢受震動、有所啟發。」

觀察近年文學創作的潮流,朱宥勳更充滿期待說道:「我想,環境/生態/自然書寫,應當是台灣文學中最有潛力打入國際的一支吧!」

頒獎典禮之後,評審委員與獲獎人進行深度座談,也提出各自最喜歡的環境書寫書籍。明年舉辦環境文學營時,將持續推廣環境著作閱讀,並培植相關書寫人才。如作家朱宥勳所說的:「建蓁環境文學獎」的徵文成果,更讓我對此深感期待——請放手寫,以各位的目光與筆觸,為讀者描摹出人類身處其中,卻一直沒有看清楚的「環境」吧!●

後排左起:評審包子逸、丁宗蘇、佳作得主曾達元、評審洪伯邑、古碧玲、劉虹風、朱宥勳。

➤得獎名單

➤得獎作品摘要及感言

首獎:〈我想,你可能不能那麼可愛〉吳芷萱 得獎感言

貳獎:〈石狗公,以及永無止境的夏季〉胡冠中 得獎感言

參獎:〈Mal-aria(壞空氣)與金絲雀的呼喚〉劉鎮 得獎感言

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量