2024臺灣文學獎金典獎.複審會議側記》在這個時代,我們需要怎樣的「好書」?

8月盛夏的臺南,國立臺灣文學館邀集丁名慶、冬陽、朱國珍、林運鴻、馬翊航、崔舜華、楊翠等7位文學界的專家學者、作家與出版人,齊聚一堂,為本年度臺灣文學獎金典獎把關:從293本圖書當中,展開為期3天的討論,將30本最具代表性的作品推進決審。

眾委員首先輪流發表對金典獎評選標準的想像——怎樣的書值得入圍?是「文學的好書」,還是「好書」?非虛構作品若跳脫純文學框架,是否能通過潛藏在文化脈絡的深刻議題,激起讀者的詩心?擔任主席的學者楊翠認為,文學的邊界是模糊而有彈性的有機體,因而才有了討論的空間。

書評人林運鴻提到某些非虛構作品的文字本身極富詩意。詩人崔舜華認為無論純文學或非虛構,她更在意它們對社會有沒有啟發。作家兼學者馬翊航則考慮這些作品能不能回應臺灣近年的出版面貌?作家朱國珍表示,金典獎的甄選標準與臺灣價值和臺灣創作者相關,因此會關注一本書是否有出版核心,作為展現個人風格的藝術完整度;此外,她更偏愛文字背後的善意,作者是否誠懇面對生命。

出版人丁名慶則認為,除了書寫技術的思考,也會考量一本書對於讀者的重讀性和可讀性。出版人冬陽則關注一本書從創作、出版到推廣的歷程中,是否曾受到國外影響而產生關懷臺灣的視角。楊翠歸納大家對於文學的想像已非「文字煉金術」,而是一種更為彈性的載體,像是紀實或議論特質強一些也無妨,無論感官或微物書寫,主要在於是否能撐出一種思考的空間與文學性對話?

歷經首輪討論投票,所有人懷著入選書冊名單,度過掙扎長夜,次日進行第二輪投票與接連兩天逐本討論。

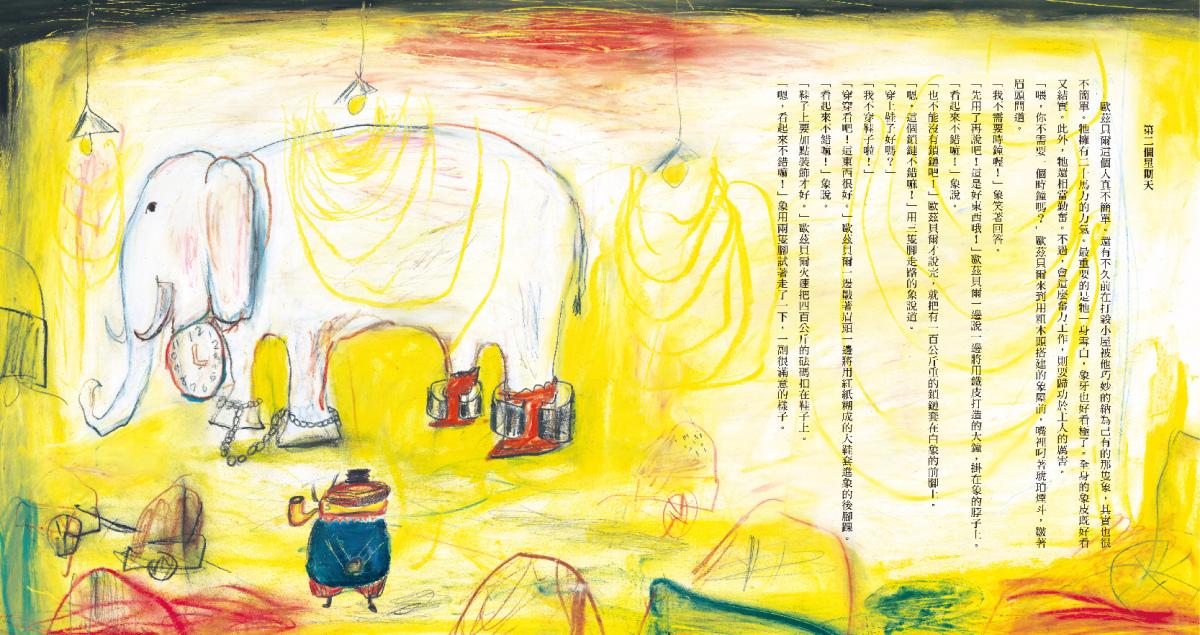

首先是繪本《有蚱蜢跳》,委員認為該書不同於著重故事性的圖文敘事,詩歌表達具有鮮明的文學性,而圖像所提供的訊息則非常開放,與文字相互補充銜接,能讓讀者培養參與或解讀詩的能力。若考量其能為閱讀推廣展開一些奇花異草,這本書很值得推薦。

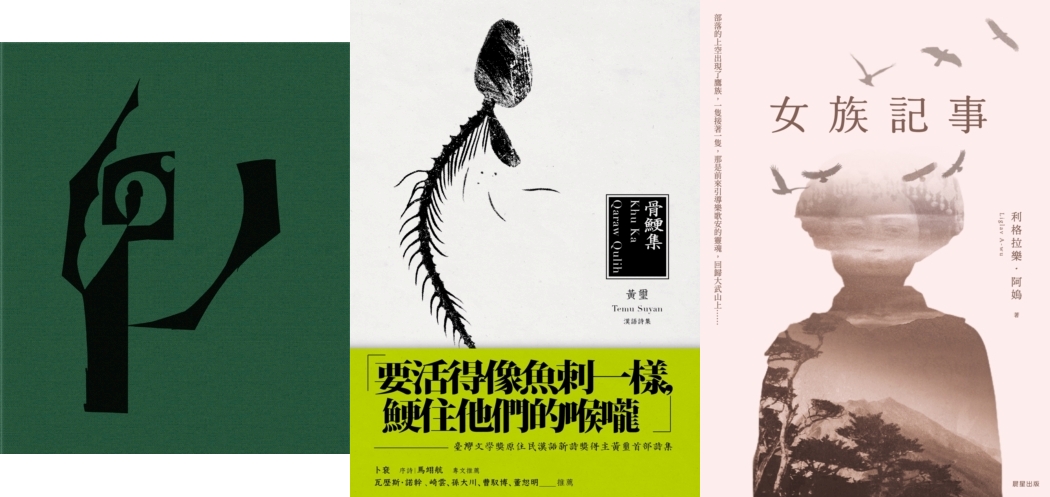

詩集《骨鯁集》,不僅呈顯原住民的當代生活與跨族想像,也讓長期創作的原住民詩人浮出檯面。而排灣族作家利格拉樂.阿𡠄的小說《女族記事》,以原住民女性經驗調動原住民小說傳統,豐富了敘事。楊翠尤其強調,小說背景多來自家族經驗,很難純粹用田野檢視,但不失為可讀性高的作品。朱國珍也認為這部小說人物形象立體,劇情處理高明,將文化肌理透過對話呈現,非常感人。

崔舜華指出,詩集《哀仔》一整輯「作為一個OO」系列,用詩的語言呈現一個世代性;馬翊航認為它在語言表現上富有彈性與節奏變化;朱國珍則表示這部作品哀而不傷,寫出絕處逢生的勇氣。至於《幸運的罪》,馬翊航點出作者表現了「不服從」的精神,是生活與日常的,也是詩歌語言的。崔舜華認為其特色在於展現「生存意志,而不是悲慘」。至於《噢,柯南》,同時面向古典與現代的生活感,創造新的語言;作者以調皮風格顛覆文學美感,探討「詩還可以怎樣」的多樣性,用諧音哏、惡趣味召喚更多人來關注詩。

崔舜華也推薦小說《菊島之約》書寫家族創傷卻舉重若輕,不煽情。委員們討論到該事件設置在澎湖,但地方性較不鮮明,是否切題?林運鴻則認為《菊島之約》有讓日常生活戲劇化的可能,不過,相對而言,他更關注非虛構和論述類作品,例如臺灣文學論戰的科普書《他們互相傷害的時候》,以及從不同視角重新看見「馬祖文學」的論著《小島說話》。楊翠附議,認為前者不僅有可讀性,也具深入淺出將臺灣文學發展向大眾說明的精準度;後者通過島的意識流動,讓「小島的主體」出現,雖然在材料與文學鉤織之間還有進步空間,但肌理層次豐富。

至於同樣是由碩士論文改寫而成的《留下來的人》,朱國珍認為改寫成果情感飽滿,楊翠表示西部濱海常被忽略,這樣一部素樸的作品,把田野對象變成活生生的人,非常自然。此外,許多委員也注意到,《我播種黃金》在這批書單裡具有亮點,除了展現綿密文字和個人觀點外,也觸類旁通,有著與當代讀者對話的熱情。

以題材來看,小說《魚眼》與非虛構書寫《一位女性殺人犯的素描》,皆是探討女性何以選擇暴力犯罪的社會處境。評審認為前者以充滿創造力的大眾小說形式,重訪臺灣史中著名女性犯罪,題材與技巧均足可稱道;針對後者則有多方意見,部分委員認為題材敘事難度與書信參照有說服力,且受訪者信件讓被剝奪話語權的當事人可以傳達聲音,提供讀者更大的思辯空間。不過也有委員表示,作為具有爭議性的社會議題,該書對於女性犯罪者的主觀表述缺乏剪裁與權衡,就紀實報導來說似有平衡性不足之問題。

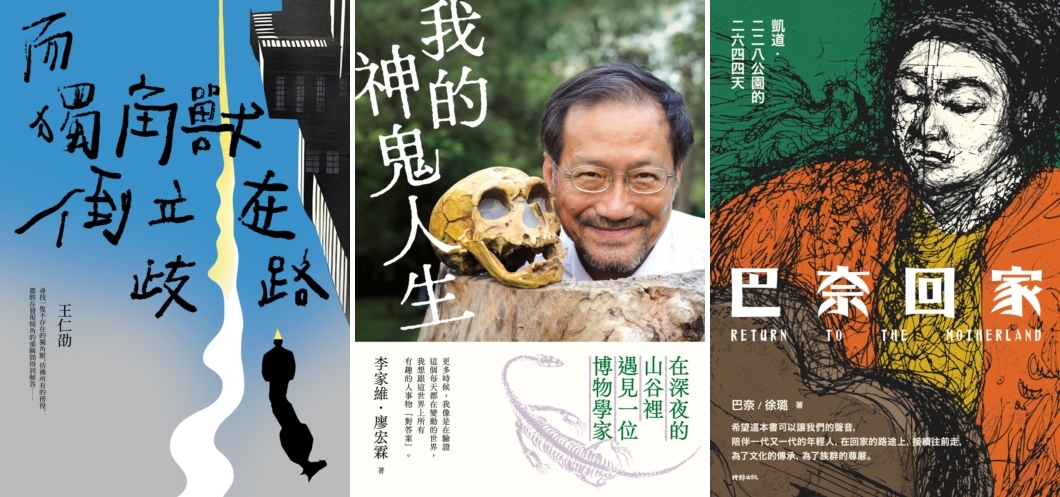

多位委員認為小說集《而獨角獸倒立在歧路》表現優異,沒有因為收錄得獎作品而失去整體感,呈現出作者過往關懷,也反應年輕作家的新鄉土特徵。評審們接續討論《我的神鬼人生》與《巴奈回家》兩本代筆傳記,兩位傳主都有豐富故事,而前者較有意識以文學筆法處理題材,後者提供讀者一種特殊的社會視角則同樣重要。

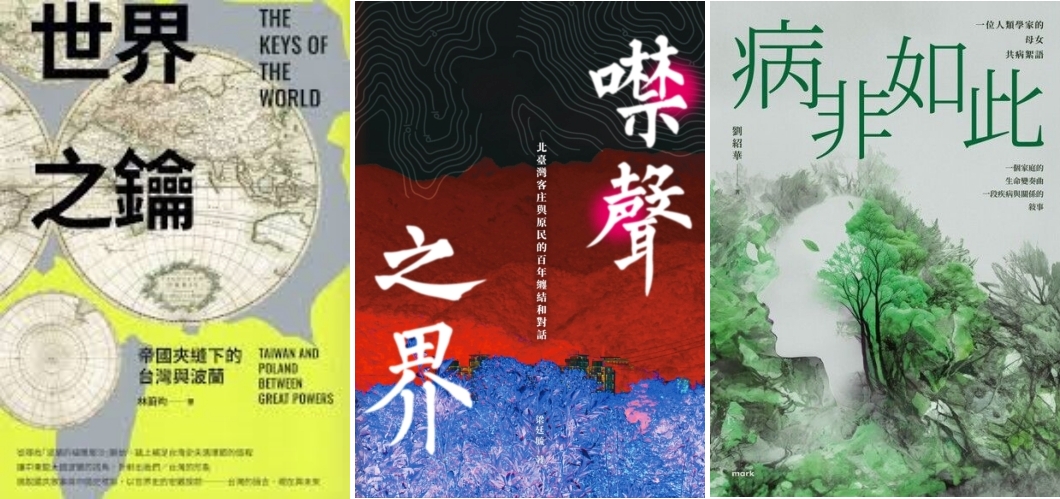

有評審表示,若考量「臺灣創作者應對世界的方式」,《世界之鑰》寫17至21世紀波蘭眼光裡的臺灣,值得推薦;而《噤聲之界》融合語言文化、文獻,以節制的情感描述勾勒臺灣「浪漫臺三線」這條「血淚之路」,可視為非虛構作品的高潮。楊翠也認為,後者描述客家人與原住民之間的遭遇,將個人行走的路徑、歷史、田野相互交織,文筆流暢,兼具理性與感性,富有詩意。她同時強烈推薦《病非如此》,人類學家以散文筆調書寫母女的疾病身體,呈現複數女性的生命經驗;主體透顯出的殊相與共相,尤為感人。

回歸抒情散文,委員討論到《夢中通訊》以感性語言呈現家族書寫,《土星時間》則理性書寫無法直說的感性情緒,醫事散文《肉與灰》從醫療現場描寫後疫情紀錄,有其特殊的散文觀,細膩度可比肩《玩物誌》,而後者流暢地展現性情,且從具體物、無形物到身體成為物之間的轉化,層次豐富。

![]()

除了純文學作品的探討之外,冬陽提到要反映社會文化,也許應考慮讀者需求,以及出版品與讀者之間的共鳴。他認為《那些少女沒有抵達》從女性、青少年與父母之間的視角,深入網路世代的生命經驗。《童話世界》雖然題材類似,不過更聚焦顯示權勢結構。林運鴻則希望大家關注臺灣大眾小說《黑夜與白晝》之類,在敘事表現上成熟的作品。馬翊航提到《四維街一號》也是以面向大眾的語言深入議題的小說,用輕鬆筆調寫老宅與人的關係,說一種家庭新型態的故事;楊翠認為作者將言情、飲食、空間等元素做了極佳的融合。

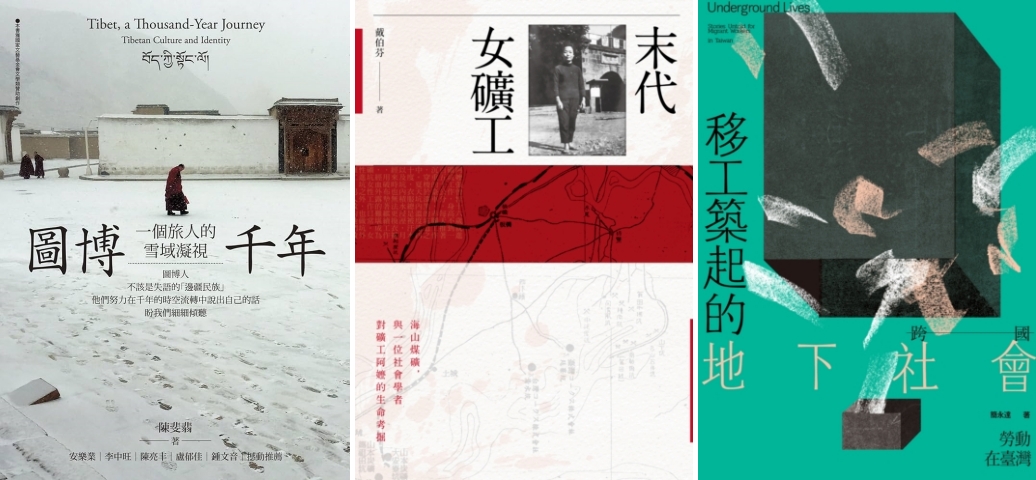

林運鴻認為優秀的臺灣作家寫異地,可以把臺灣帶向世界,例如《圖博千年》可能是最有機會進入世界的臺灣創作;楊翠則表示該書涵蓋的議題豐富,主體出發的旅程與遭遇,亦帶有文學溫度,在史料、議論和文學的交織層面來說也很適切。

關於社會底層的書寫則有《末代女礦工》和《移工築起的地下社會》,眾人認為,前者不僅題材吸引人,適合翻拍為影視之外,阿嬤的「氣口」與對話生動,能看出作者長期關注相關議題的用心。而後者呈顯臺灣跨國勞動的普遍現象,在紀實性、事件性及透顯的人性上,如實書寫,沒有渲染悲情,更令人觸動。作者累積十多年跨境訪談,才成就這本書,是用生命寫成的作品,每章節的重量都可以獨立成為一本書。

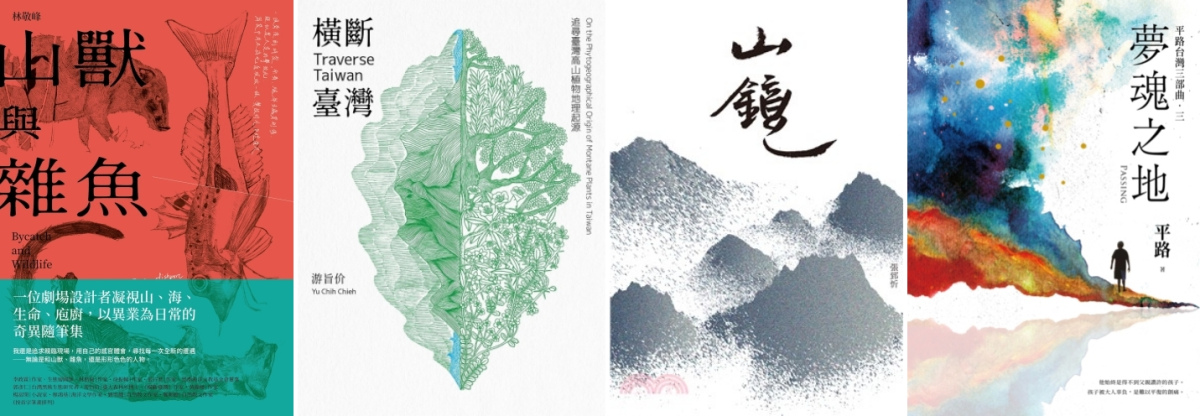

在非虛構寫作中,自然書寫也成為討論焦點,被提及的包括《山獸與雜魚》、《橫斷臺灣》。評審認為前者感情真摯,透過觀察自然中的勃然生機和死獸,處理標本,淡然面對生死,不為任何一種知識體系服務,敘事的鬆散反而變成特殊風格。而《橫斷臺灣》是很好的自然類書籍,向讀者展示關於臺灣自然界的知識,從而有系統的理解人跟土地的關係。

回到各類小說討論,首先是以原漢關係為主題的《山鏡》。委員咸認為該書將認同原住民的漢人和商業利益並置,激化衝突使人讀來驚心動魄;故事內核動人,部分可能是來自作者親身經驗。本書為作者「客途三部曲」之作,三部曲描述漢人、客家與原民之間的關係,可合而觀之,相互對話。

擅寫小說的平路,這次從境外寫回臺灣的長篇小說《夢魂之地》,以通靈形式串接故事。楊翠表示,這部作品完成度很高,三太子隱喻的歷史意涵是臺灣所獨有;就藝術完整性與三部曲小說並置,折射出的臺灣史意義,確實具有代表性。

長期投身歷史小說的朱和之,不斷透過歷史小說在演化自己,今年以《當太陽墜毀在哈因沙山》參賽。朱國珍提到,從《南光》以後,作者已打破史料限制,與前幾年出版的《成為真正的人》主題巧合地相同,卻寫成完全不同的小說。當生命面臨存亡之際,人們可以為了救人超越歷史族群隔閡,「讓我深刻感覺到人性崇高的一面」。

同樣獲得眾人共識的《拉波德氏亂數》,展現另一種面對歷史的宏闊企圖。丁名慶表示,童偉格發明一種獨特的感性語境,進入題材和對象,帶領讀者凝視眾多書寫與思想的前行者曾親歷的,匪夷所思的人間殘酷,以及支撐著他們活下來,艱難且寬容地持續文學與生命實踐的什麼。

另外同樣觸及人的歷史處境、生命書寫的作品,是小說集《甜麵包島》。通過一個非裔到倫敦工作返鄉養老的人見證文明入侵,將加勒比海島嶼的故事,引發臺灣海洋殖民記憶的共感,有評審認為是「具有小說魂,靈魂質地能打破外在形體,達到內在共鳴的好看小品」。至於《金月蓮》,節制地展現敘事技巧,突破作者過往風格,在有限篇幅以家族史照見大歷史,描述人情細膩。此外,本書在語言的處理上,敘事用華語,對白用台語,融合得恰到好處,增添了語言和角色內在的豐富性。短篇小說集《髒東西》,則提供讀者重新想像歷史的方法,超越過往酷兒和國族書寫樣貌;與《莫斯科的情人》類似,以前衛敘事語言反應男同志群體焦慮,以個人情慾史作為小歷史的特殊視角,寫出國家不敢直面的東西。

![]()

丁名慶提到短篇小說集《暗路》是今年書單當中,少數站在中年視角觀看人生的作品;處理不落窠臼,非常溫暖觸動,具有代表性。冬陽則表示:「這本作品讓我覺得自己的經驗可以投射在小人物,而不只是去關注這個小人物,寫法不張揚」,林運鴻附議。「它有善意深情的視角在裡頭」,楊翠說道。而書寫香港的《拾香紀・焚香紀》,作者寫作功力純熟,表現穩定水準,小說語言留有韻味,值得推薦。

最後討論到分別以散文和小說形式,傳達臺灣在地社會運動經驗的《夜遊》與《變成的人》。前者透過個人身體經驗,將臺灣社會脈絡融入其間;作者像個社會觀察家,描述身處1980、1990年代的尋常少女所經歷到的現實,將「夜遊」和「解嚴前夕」勾連,提供讀者清楚的時間座標,可和《髒東西》所投射的背景時空相互參照。

《變成的人》則是找到一種特殊角度描述社運經歷,既是珍貴紀錄,也是書寫動機;它處理的不是議題,而是傷害的面向,刻劃「成功運動」背後難以言喻的事物,這些個體創傷的疊加,成為運動當中集體創傷的一個折面,映射世代縮影。雖然不同於早年社運書寫更側重於宏觀的結構與策略,但呈現出社運書寫的其他面貌;可與《傷兵不在街頭》並讀,能看到不同世代學生運動的成長紀實與生命經驗。

歷經漫長的數日討論,最終仍然只能評審出三十部入圍作品;即便每位評審心中仍有遺珠,甚而有遺珠的遺珠,但都認為能讀到臺灣如此紛呈豐富的書寫成果,令人驚艷,且閱讀體驗暢快淋漓。許多被談論卻沒有入圍的作品,也是非常精彩的好書,希望經由這些討論,讓它們被讀者看見。●

2024臺灣文學獎金典獎.入圍名單與評語》徵件創新高,文學新星閃耀

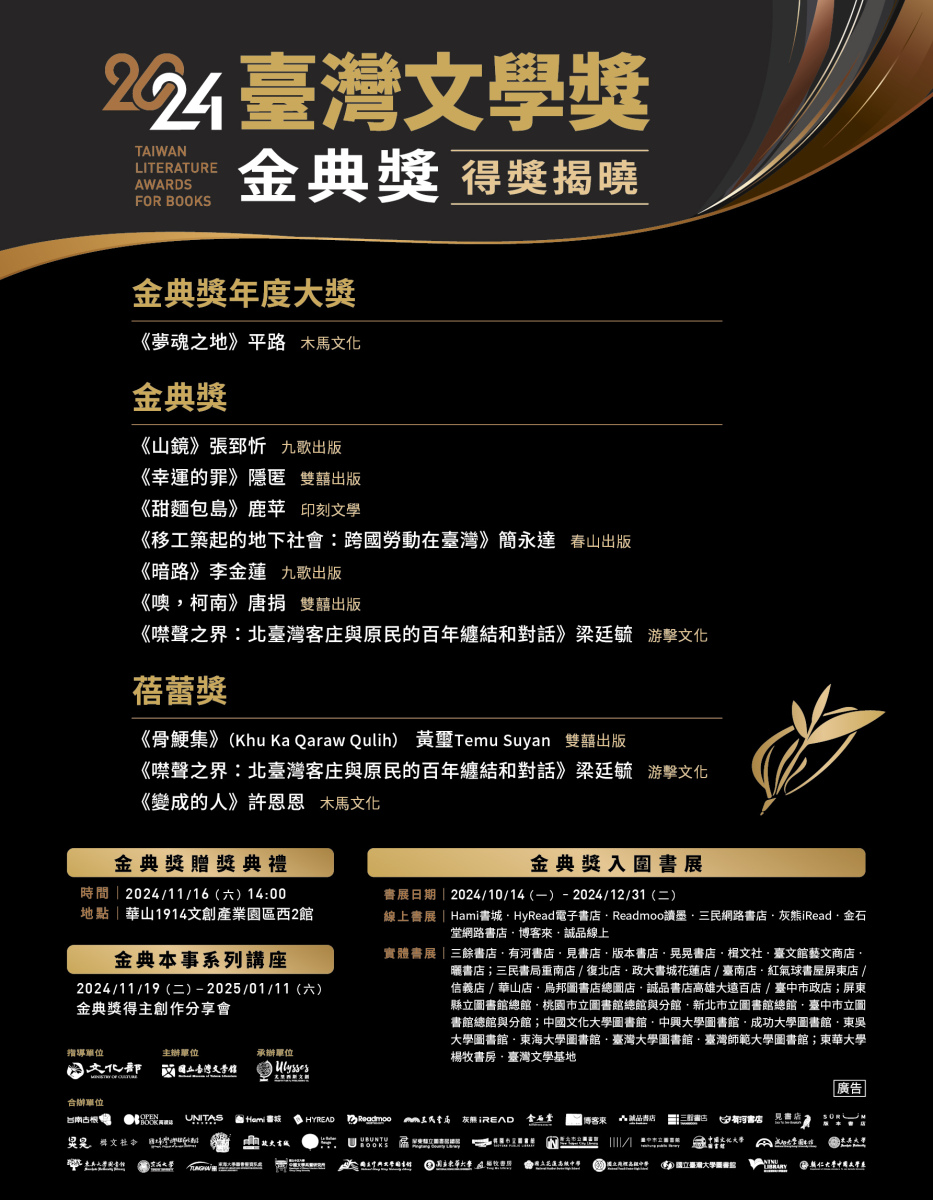

「2024臺灣文學獎」金典獎今(14)日揭曉入圍名單。今年共有293件作品參加徵獎,相較於去年,增加了超過5成(102件),創下新高,競爭激烈。今天公布的30部入圍作品的類型亦十分多元,包含:小說、散文、詩集、非虛構書寫,其中更有9部作品來自初試啼聲的新人,令人期待。接下來,這30部入圍作品將共同競逐1名金典獎年度大獎、7名金典獎,以及3名蓓蕾獎的榮譽。

評審團表示,從本屆作品中觀察到由於文學邊界逐漸模糊,文學也因而成為更具彈性的有機載體。不僅文類可以相互跨越、議題指涉繁複,在風格上也都各擅其美,反映當前臺灣文壇的活力與動能。除了優質的詩作與散文,今年也是小說的豐收年,入圍件數占比近半,許多作品觸及人的歷史處境與生命書寫。值得一提的是,本屆非虛構文學作品的參賽與入圍頗多,議題面向含括人物報導、偏鄉高齡、離島說話、客庄史事、移工與礦工生命紀事等等,顯示非虛構文學的發展愈益豐碩,更多不同領域寫作者投身其間,也使臺灣文學風景更顯富美。

2024臺灣文學獎金典獎 入圍名單與評語

2024臺灣文學獎金典獎,角逐「蓓蕾獎」 的作家與作品

配合入圍名單揭曉,除了將於「臺灣文學獎Online2024」粉絲團進行金典獎年度大獎預測抽獎活動,即日起至12/31(二)止,也將於全臺78處陸續展開金典獎入圍書展,實體書展地點除臺文館本館與臺灣文學基地外,還包括北中南東等各區域的獨立書店、連鎖書店、公共圖書館及大學圖書館等。另亦與電子書平臺及網路書店等合作線上書展,後續亦將推出系列講座,相關資訊將公布於臺灣文學獎官方網站與粉絲專頁,歡迎上網查閱。

2024年金典獎得獎名單預計於11月初公布,並於11月16日(六)下午在臺北華山1914文化創意產業園區西2館舉行贈獎典禮。●

➤2024臺灣文學獎金典獎

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量