書評》幻滅與背離,對美國夢的反思批判:評柳原漢雅《前往天堂樂園》(下)

➤極權政治下的殘酷命運

查爾斯在小說〈第八區〉近尾聲時,為我們回顧21世紀新美國的歷史:他協助打造的「國家」成立於2062年,因為疫情而逐漸中央集權,昔日自由運作的研究機構也於此時遭到全面管控。次年,原先的45州改成11省;2071年,紐約市也重新分區。

這些界線嚴明的區域有利於政府監控,除了不時有警察小組荷槍實彈上門搜查及追捕異議分子,甚至公開流露感情,都可能被「具有詮釋人類表情程式」的「大蒼蠅」無人機(Fly)偵測舉報,人類與人工智慧密探合體而治,有如天羅地網,緊緊箝制住人民的行動與思想。

查莉年幼時曾向祖父提及第八區西端鬧鬼的傳言,據說政府將該區地下隧道當作強制隔離所,在收容成千上萬人後將通道封死。身居要職的查爾斯則回應說,這類城市傳說只是居民的憤怒與恐懼的表達,雖然國家確實做了很多「可怕的事」,但並未用水泥封住隧道害死病患。

那些「可怕的事」包括2055年成立了名為「隔離營」(quarantine camps),實際上是監禁病人的「隔離中心」(isolation centers)。以查爾斯為名的葛瑞菲斯法案(The Griffith Act)則立法將患者送至「安置中心」(relocation centers),使得他成為那些隔離營/集中營的幕後推手。

因為「為了保護沒生病的人……生病的人可以帶著自己想要的人住進去,有時整個家族都會一起去……一開始,去中心是自願的。然後變成強制性的。」查莉雖心知肚明這些被遷入中心的家庭最終難逃一死,卻受到電視和課本影像的蠱惑,天真地希望能夠住進中心,「因為那裡看起來很不錯,有蘋果樹和寬闊的綠色田野。」

柳原將強制拘禁病患的集中營稱為「安置中心」,直接援引二次大戰時期日裔美國拘留營之名,牽引出美國政府以國家安全之名拘禁日裔美國人、違反公民人權的黑暗歷史。查莉對於中心的「嚮往」,反諷地揭露了小說中國家宣傳機器的運作,就像二戰時期的美國政府,以虛幻的影像洗腦人民,意圖掩飾泯滅人性的政策與行動。

小說中的安置中心將患者變成了國家機器的犧牲品。即使是曾經染疫,但憑藉祖父的權勢、僥倖避開集中營的查莉,在上班途中遇見罹病者在街頭遊蕩,隔窗向她求救時,也會不禁贊同同事的話,認為「他不應該還留在〔曼哈頓〕島上。」

例如,諾里斯(Norris)和奧伯瑞(Aubrey)的一位朋友沃夫(Wolf)從隔離中心逃出來時,已經「病得非常嚴重,整張臉長滿了瘡,全身瘦到剩一把骨頭」。他的朋友們對他既染病了又來求助感到憤怒,覺得他讓他們陷入困境。他們將屋裡的窗簾全都拉緊,啟動所有保全系統,鎖上門,毫不留情地將他拒之門外。誠如暮年的查爾斯感嘆:

疾病奪走了我們所有人的某些東西……疾病釐清了我們的所有本質;揭露出我們對於自己生活的種種虛構。它揭露了進步、寬容不會帶來更多進步或寬容。它揭露了仁慈不會帶來更多仁慈。它揭露了我們生活的詩意其實有多麼易碎──它揭露了友誼是多麼脆弱且有附帶條件;伴侶關係是多麼仰賴過往脈絡與環境。任何法律、任何安排、任何愛都不會比我們自己存活的需要更強大,或者,對我們之中比較慷慨的人來說,不會比我們的人民(無論他們是誰)存活的需要更強大。

這個疾病讓人們看清楚自己是什麼樣的人。在看盡人間冷暖後,查爾斯深刻體會到人性的自私,人們只求自己或親友的存活。在瘟疫大流行的極端情況下,這種自私尤其明顯,人變得冷血無情,對死亡習以為常,最終只求卑微地「活著」。

➤末世景象中的生存困境

查莉在染疫後,由於藥物治療劑量失當,僥倖痊癒,但智能出現「認知差異」,對事物「無動於衷」,「沉默且面無表情」,身體則「反應遲鈍、發育不良,且終身不育」,頭皮上布滿著痂和疤痕。

查爾斯深知自己所居住的世界「不會容忍脆弱、與眾不同或毀損的人」(這讓人聯想到希特勒的納粹),開始考慮逃離這個他「協助創建」的國家。當國門緊閉、路障四起,火車與航空路線改道、船隻不再出港,巧克力消失無蹤、玩具店關門、公園的兒童設施被拆除時,查爾斯意識到自己已錯失逃走的機會。即使他可以出國,查莉也會變成人質。他以第二人稱的口吻描述了這個發現:

你忽然明白,你現在身處危險之中:停播的電視不會再有了。網際網路也不會恢復了。你發現雖然疫情最嚴重的時期已經過去,但是收容營還在蓋……於是你明白,你對這個國家曾有過的種種懷疑──美國不適合每一個人;不適合像我這樣的人,或像你這樣的人;美國是個心中有罪的國家──都是真的。當〈制止與預防恐怖主義法案〉通過、已定罪的國內叛亂份子必須從拘禁和施行不育術二選一時,你知道無可避免地,司法部門最後會找到方式把懲罰延伸,先是已定罪叛亂份子的子女,接著就是他們的手足了。

政治肅清和國家淨化的手段,就是強迫異議分子及其親屬進行絕育。查爾斯一直與國家站在同一陣線,深知權力的運作模式。他明白自己的同性戀身分和查莉的失能,讓他們在這個世界難以立足,尤其是他們太平洋島嶼的弱勢族裔背景。隨著日常生活中的一切逐漸消失,國家監控日益緊縮,甚至對異端分子施以醫學絕育手術,查爾斯終於承認美國排除異己的「罪惡之心」。

為了查莉的安全,他只能留在第八區,每晚祈求永遠不會得到的原諒,最終成為政府與叛亂分子妥協的「獻祭羔羊」,以公開吊死換取查莉和她丈夫的安全,也為自己的所作所為贖罪。查爾斯以醫療專家的身分進入極權體系,最終仍難逃成為政治犧牲品的命運,這控訴了極端極權政治的殘酷,也證明了伴隨生物病毒出現的社會病毒的「致命性」。

相較於查爾斯充滿反思與懺悔的書信敘事,查莉的獨白則從智能障礙者的角度,記錄這個受強制規訓,且傾向優生意識形態的不友善世界。查莉的敘事特殊之處,在於其智力障礙並非天生,而是染疫用藥後損及認知及生理發展。這種失能情節也扣合新冠疫情爆發以來關於生物醫藥的疑慮,包括疫苗施打或抗疫藥品的副作用爭議。

小說中提及查爾斯反覆思索查莉從疫病倖存,究竟是幸或不幸:「或許是幸運的,因為畢竟她還在這裡,可以說話、走路、學習,她身體健全且神智清明,她被愛,而且我知道她有能力愛人。但她已經不是原先可能的那個人了,因為我們全都不是,疾病奪走了我們所有人的某些東西。」

21世紀以來,SARS及新冠肺炎等病毒橫掃全球,改變了人類、社會與生態環境。小說中,瘟疫也帶來各種變化。查莉因實驗藥物致使人生全然改變,令人不勝唏噓,充分顯示疫病流行期間,因救命需求而對兒童施用未經充分測試的實驗性藥物,造成終生悔恨的憾事。

查莉仰賴祖父的人脈來生存,這一情節也凸顯了《前往天堂樂園》中人際關係網絡的重要性。新冠肺炎疫情期間實施的社交距離措施,使人與人之間的關係受到嚴重損害,最令人心碎的是真實的人際互動被迫消退或邊緣化。這種數位化的「連線」方式,使得人們與真實世界的互動日益疏遠。

然而,在柳原筆下,人際關係網絡提供了逃離反烏托邦現實的希望。儘管查莉的智能受限,她仍然在高級生物實驗室擔任助理,培育實驗用老鼠胚胎。查莉之所以能夠獲得這份工作,除了因為查爾斯對她的精心照料和特別訓練,幫助她克服了部分智能障礙,更主要的是查爾斯提供的庇護和支持。因為查爾斯的前任博士後研究員現在是查莉所在實驗室的主任,加之查爾斯為了維護查莉的穩定生活,不惜犧牲自己的性命。

➤《前往天堂樂園》中的人性光輝

柳原漢雅在《前往天堂樂園》中,透過三個不同的故事,細緻描繪了愛情、親情與友情這三種最珍貴的情感。第一卷〈華盛頓廣場〉中,大衛.賓恩和愛德華的愛情不僅是大衛的情感寄託,更是對他生活的一種解脫。儘管面臨社會階級的挑戰,這段愛情描繪了大衛在尋求愛情中的自我發現與成長。祖父對大衛的深愛與無微不至的照顧,安排婚姻,期望他能找到幸福,這種親情讓大衛在困難時刻感受到家的溫暖。

第二卷〈天堂之森〉中,父親大衛寫給兒子大衛的長信裡充滿了愛與期望,揭示了他對恢復夏威夷王國的一絲幻想,以及對兒子的深切關愛。即使這種愛有時被誤導和迷惑所掩蓋,這封信還是讓兒子大衛理解了父親的內心世界和對他的愛。

第三卷〈第八區〉中,查爾斯對兒子大衛的愛是真摯而深沉的,但大衛一直視查爾斯為集權政府的走狗,壓迫人民的象徵,導致他對父親強烈的反感和公開針對。查爾斯試圖用影響力和資源保護大衛,但在大衛眼中,這些努力卻被視為控制和壓迫的一部分。

大衛最終加入反抗政府的光亮會,成為叛亂分子,進一步加深了父子之間的裂痕。他在光亮會中的行動導致他和奈森尼爾死於爆炸案,給查爾斯帶來巨大悲痛。這段親情展示了在極端政治和社會壓力下的家庭裂痕。查爾斯無法理解大衛的反叛,但依然深愛兒子,渴望拯救他。但由於政治立場和信念的不同,父子間的矛盾和敵對無法化解。

在冷酷荒涼的反烏托邦境內,查爾斯對孫女查莉的愛令人動容。即使他和查莉沒有血緣關係,他仍真正的無私,全心全意地愛她,保護她,教導她說話、做事、與人應對,訓練她獨立,為她安排一位同志做她的丈夫,雖意味著她將過著一個無性、無愛的婚姻,但是他的用意是讓查莉有個人陪伴,至少在他去世後不會孤苦無依。查爾斯的關愛也將查莉從失能者變成一位在最後關頭照顧垂死丈夫的勇者。這段親情展示了人性中的溫暖和堅韌,讓人在極端情境中仍能看到希望。

查爾斯與彼得之間數十年如一日的友情,在極權鎖國的背景下尤為珍貴。他們透過書信保持聯繫已有半世紀之久,特別是在網路被禁、邊境關閉、禁止國際旅行的期間,查爾斯冒著巨大風險,從未放棄與彼得的通信。

儘管查爾斯曾感嘆,病毒和疫情帶來的醜惡人性會扭曲友情與愛情,這份友情在困難與挑戰中維繫著他的生活,並提供了情感上的支撐與救贖。在查爾斯死後,彼得仍信守承諾,派遣手下潛入封鎖的紐約去拯救查莉。

這種友情顯然超越了世俗的界限,成為他們生命中最堅實的支柱,見證了人性中最純粹與無私的一面,也因此為查莉留下一線生機。不論查莉是否成功踏上新不列顛的國土,這個千絲萬縷、相互依存的友情,可以說是《前往天堂樂園》所描繪的理想世界,也是柳原對於疫病肆虐世界所提供的希望。

➤「天堂樂園」的追尋

柳原的《前往天堂樂園》三卷書,每卷都以「前往天堂樂園」作結,這一結構設計深具象徵意義。每一卷的結尾,無論是大衛、愛德華,還是查爾斯,人物們都在追尋一個理想的地方,這個既是具體的,也是抽象的。它既代表了他們對自由、幸福和愛的渴望,也反映了他們在極端社會壓力和政治動盪中的逃避和解脫。

在這些結尾中,柳原揭示了每個角色的內心世界和他們對未來的希望。無論他們是否真正達到目的地,這種追求本身就是對人類永恆夢想的讚美。柳原以這種方式,探討了「美國夢」的不同面向和實現這個夢想的艱難與複雜。

在小說的結尾,查爾斯在獄中即將遭處決前,給彼得的書信裡寫道:「我會……開始跨越大海的漫長航程,拍著我的翅膀……一路飛到倫敦,飛向我深愛的人,飛向自由,飛向安全,飛向尊嚴——飛向天堂樂園。」查爾斯這種對新不列顛倫敦的嚮往,象徵著對「美國夢」的背離。

「美國夢」本義指的是每個人,不論其出身、社會階級或背景,在美國都有機會透過努力和毅力獲得成功和幸福。這個夢想強調自由、平等和追求個人理想的權利,是美國精神和價值觀的核心象徵。追求新生活理想的基本人權,與查爾斯所處的極權鎖國現實形成鮮明對比,美國不再是夢想之地。柳原在《前往天堂樂園》三卷書的結尾,揭示了一種對「美國夢」的深刻反思和批判。

柳原透過不同角色的命運,展現了對「美國夢」的多層次探討。無論是愛情、親情,還是友情,都在極端環境中受到了考驗,最終揭示了現實中的殘酷和夢想的破滅。查爾斯在最後時刻的幻想和希望,既是一種對未來的憧憬,也是一種對現實的無奈,這種對「天堂樂園」的嚮往,既是對「美國夢」的反思,也是對人性中最純粹追求的禮讚。

《前往天堂樂園》不僅僅是一部小說,更是一場文學盛宴。柳原透過獨特的結構,設計交織的敘事,小說中的角色和情節相互輝映,增加了讀者的閱讀樂趣。她精湛的筆觸使得小說中的角色更具深刻的內在性格。他們的情感、掙扎和成長都被描繪得十分細膩。

每個角色都有其獨特的背景和動機,深入人心,使得故事更加豐富多層次。讀者不僅僅是在讀小說,更是在與這些角色一同經歷人生起伏。柳原的《前往天堂樂園》展現了出色的文學品味,挑戰了傳統文學的界限,引領讀者進入一個充滿想像和智慧的世界。●

➤書評》追尋自由,跨越世代的愛與希望:評柳原漢雅《前往天堂樂園》(上)

|

|

|

作者簡介:柳原漢雅(Hanya Yanagihara) 現居於紐約。 |

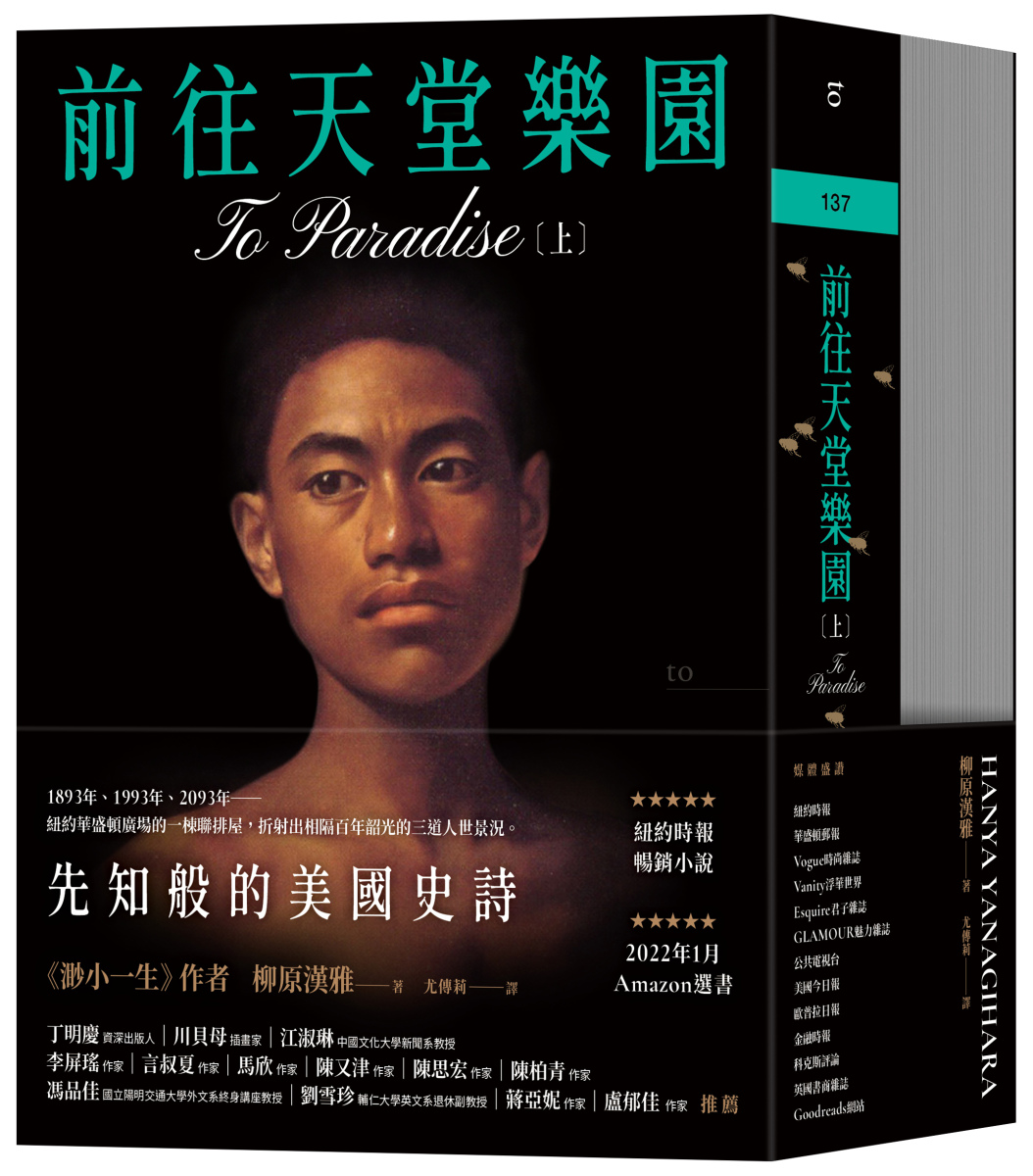

前往天堂樂園【上、下冊】

前往天堂樂園【上、下冊】

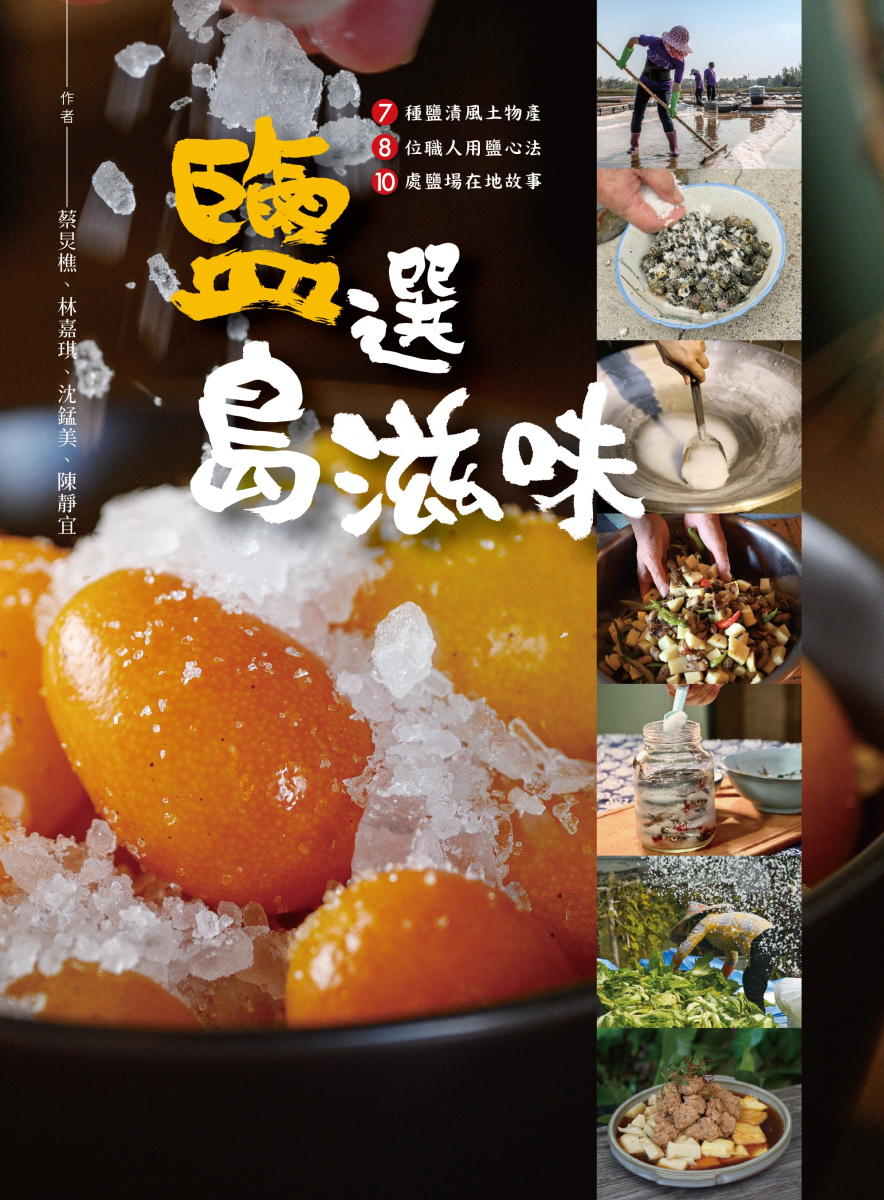

鹽選島滋味:

鹽選島滋味:

書評》追尋自由,跨越世代的愛與希望:評柳原漢雅《前往天堂樂園》(上)

➤點燃故事魂的大師

柳原漢雅(Hanya Yanagihara)是一位日裔美國人與韓裔混血的作家,以其嫻熟的敘事技巧、深刻的人物塑造和引人深思的主題而聞名。她的故事獨具特色,結構設計巧妙,虛實相融,彷彿鋪設了一條時空通道,讓主角現身引路。柳原運用多視角和多時空線軸,通過跌宕起伏的情節和戲劇性的轉折,迅速點燃故事的靈魂,帶領讀者探索其中的奧祕,令人欲罷不能。

所以,請記住:這不是一本可以在睡前隨意讀10頁的小說。柳原對讀者有著強烈的要求;那些全心投入,讓這部史詩吞噬自己的人,會發現這是最值得的旅程。

柳原出生於洛杉磯,家族三代都居住在夏威夷。她在麻州的史密斯女子學院完成學業,畢業後定居於紐約市曼哈頓。曾在出版業和旅遊雜誌擔任撰稿與編輯。2013年,她在將近40歲之齡出版了首部小說《林中祕族》(The People in the Trees)。這本書雖然受到媒體矚目,入選多個年度好書榜單,但因主題陰暗晦澀,銷量平平。柳原坦承,這本書既難寫也難讀。

然而,她的第二部小說《渺小一生》(A Little Life) 在2015年推出後迅速崛起,成為年度文學界的黑馬。這部700多頁的小說在初期並未引起太大關注,但最終憑藉其深刻的情感描寫和複雜的角色關係,突破了種種先天不利,成為暢銷書,不僅入圍當年布克獎決選,至今英文版銷量已突破150萬冊。

2022年,柳原推出新作《前往天堂樂園》(To Paradise),以700多頁的篇幅和創新的敘事手法,描繪了「後疫情時代」的反烏托邦預言,展示了美國的美麗與哀愁,也成為當代文學的瑰寶。

➤多重時空交錯:橫跨三個世紀的異想世界

《前往天堂樂園》最引人注目的一點就是其非常規的結構。三段風格迥異的故事呈現了三個不同的敘述,好似三部獨立的中篇小說,但又彼此連結。最後一卷近450頁,可以獨立出版成一本小說,然而,這些離散故事在200年間透過迴響互相對話,三卷微妙的融合更加迷人。

柳原透過紐約市地標華盛頓廣場(Washington Square)連接三個不同的美國時空,時間橫跨三個世紀。每段故事中的人物雖乍看毫無關聯,但以相同姓名反覆出現,彷彿轉世輪迴。小說結構的複雜性讓柳原探索歷史和人類行為的循環本質,透過並列這些時間線,促使讀者反思過去、現在和未來的相互連結。

第一卷〈華盛頓廣場〉重新演繹亨利.詹姆斯(Henry James)的同名小說,以同性婚姻合法化的1893年為背景。詹姆斯的故事以曲折動人的愛情故事為題材,圍繞著愛情與金錢展開了兩種價值觀念的爭鬥,講述19世紀中葉的紐約中上層社會一位富有的年輕女子,因父親懷疑她英俊追求者的真誠,堅決反對他們結婚,女主角飽嘗父親的冷酷無情,最後又遭到未婚夫的無恥背叛。

在柳原漢雅版本的〈華盛頓廣場〉中,受庇護的銀行帝國繼承人是名叫大衛.賓恩(David Bingham)的年輕男子,有著「神經衰弱」的病史。儘管事業有成的兄弟姐妹們已經搬出去,大衛仍與慈愛的祖父同住,這種家庭情況既安慰又略帶羞辱,像是一個維多利亞時代玻璃罩中的瓷偶。「他有時覺得自己的人生只是在等著用盡,所以每天結束時,他會帶著一聲嘆息躺下,知道自己又消磨了一小部分生命,朝著自然的終點多邁進一公分。」

當祖父溫和地敦促他考慮家族安排的婚姻對象查爾斯.葛瑞菲斯(Charles Griffith),一位門當戶對的完美紳士,大衛卻愛上貧窮的音樂老師愛德華.畢夏普(Edward Bishop),原本一成不變的封閉生活被撼動,想要遠走高飛,接受愛德華的提議到加州——配合19世紀的西進政策,加州被視為夢想之地——開始新生活。

然而,勇敢追求天堂樂園夢的舉動卻可能讓他陷入人財兩失的悲劇。即使在理想的同婚合法環境裡,19世紀的紐約上層社會依然如詹姆斯或華頓筆下那般拘謹僵化。柳原構築的〈華盛頓廣場〉中安逸舒適的環境,仍充斥著父權制度、種族與階級意識,而且國土分裂,內戰陰影揮之不去,有色人種的權益未受重視。同性婚姻政策在東、西兩地更是南轅北轍,加州禁止同性戀,為情節添加了更多張力。

在這重新構想的自由州前景中,柳原緊貼著大衛.賓恩那溫柔而驚恐的努力,想像一種超越祖父謹慎安排的自由。「過著充滿愛情的彩色生活」,大衛思索著:「這難道不是每個人的夢想嗎?」在這個節奏完美、令人痛徹心扉的愛情故事中,這個夢想可以拯救他——或者毀了他。

第二卷〈天堂之森〉(Lipo-Wao-Nahele)捨棄了第一卷的情節,以獨特的敘事語調轉而講述20世紀末的一個故事。華盛頓廣場的豪宅依然存在,兩位主角的名字都是大衛・賓恩,同名的父子是虛構的夏威夷末代王族。

兩個大衛的自述分部進行,第一部分描寫1993年兒子大衛是窮困的律師助理,和富有的年長老闆查爾斯(Charles Griffith)展開一段愉快但依賴的地下同性戀關係,「他同時也意識到自己感覺上像個小孩。查爾斯會幫他挑衣服,選擇兩人渡假的地點,決定要吃什麼:這一切都是以前他不得不幫父親做的,也都是他希望父親會幫他做的。他知道兩人共同生活顯然很不平等……自己被當成幼兒對待,但是——他喜歡這樣,發現這麼一來很輕鬆。跟這麼果斷的人在一起是一種解脫,不必思考真是一種解脫。」

然而,事實真是如此?這兩種情緒拉鋸的張力貫穿全書。當時愛滋病席捲紐約曼哈頓,人人自危,而社會對同性關係的偏見與歧視更是加劇。大衛被他童年時期在夏威夷的奇特經歷所困擾。他的夏威夷裔身分,也牽扯出一段和夏威夷王室有關的祕辛。

因此第二部分對應卷名〈天堂之森〉——來自夏威夷語,大部分內容是大衛疏遠的父親以信件形式呈現,講述1898年美國併吞夏威夷王國的殖民血淚。瀕死的父親大衛居住在療養院內,回顧成長歷程與反思島國的殖民滄桑,以及他作為王族為爭取主權的微弱努力。大衛帶著兒子跟朋友愛德華.畢夏普一起住在天堂之森,一度相信王國的恢復即將到來。

這樣的信件作為冗長且文學性的臨終懺悔,感覺有些許不自然,但是柳原細訴大衛父親所經歷的傷痛、記憶、迷戀的幻夢,一如既往地探索著這些角色為追求他們渴望卻幾乎無法涉足的樂園,冒險付出一切的自由夢想。這是三部曲最貼近現實世界、最具寫實性的部分。也是祖籍夏威夷的柳原繼《林中祕族》之後,再次為太平洋島民發聲之作。

無論背景設定在過去、現在還是未來,《前往天堂樂園》的魅力都源自於柳原那催眠般的敘述技巧。她輕聲細語,自信地與讀者交流,帶著耳語般的緊迫感。她讓我們深深同情這些角色,同時將他們置於無法抗拒的危機中。而這些力量在小說的最後一卷——名為〈第八區〉的醫療反烏托邦中達到了高潮。

➤病毒與瘟疫的陰影

在歷史長河中,瘟疫一再成為文學創作的重要主題,反映社會現象並探討死亡與人性。早在14世紀,薄伽丘(Giovanni Boccaccio)在《十日談》(Decameron, 1353)中透過10名青年躲避黑死病期間的故事,揭示了瘟疫對社會和個人的深刻影響。1772年,歐洲小說之父丹尼爾.狄福(Daniel Defoe)以《大疫年紀事》(A Journal of the Plague Year)震撼文壇。這部史上第一部瘟疫文學巧妙融合了紀實與想像,生動記錄了1665至66年倫敦大瘟疫的恐怖景象。

20世紀,卡繆(Albert Camus)的《瘟疫》(La Peste, 1947),場景在法屬阿爾及利亞的虛構城市奧蘭展開,以哲學的筆觸探討了瘟疫中的人性與存在。2020年初新冠疫情爆發,COVID-19病毒大流行再次讓全球陷入恐慌,這一現實也激發了當代作家們的創作熱情,延續了瘟疫文學的悠久傳統,試圖從中尋找到人類面對災難的勇氣與智慧。

當代流感小說(flu-fiction)早在新冠疫情之前就已經開始興起。埃米莉.聖約翰.曼德爾(Emily St. John Mandel)的《第十一站》(Station Eleven)於2014年問世,2022年在HBO Max上播放。2021年當我們仍在爭論封城、鎖國問題時,蓋瑞.施泰因加特(Gary Shteyngart)、吉姆.謝帕德(Jim Shepard)、路易絲.厄德里奇(Louise Erdrich)等人,也紛紛出版了與新冠相關的小說。

➤後疫情時代的反烏托邦預言

第三卷〈第八區〉(Zone Eight)的時空背景為2093年的紐約市,描繪了21世紀的新型病毒不斷出現、生態環境破壞殆盡的末日景象。在這個充滿恐懼、缺乏科學素養和排外情緒高漲的疫情時代,美國變得有如喬治.歐威爾(George Orwell)筆下的《1984》:世界大部分地區都陷入了一場永久的戰爭,政府監控無處不在,資料紀錄中充滿歷史否定主義及政治宣傳。黨和政府權力過分伸張,推行極權主義,實施壓抑性統治。

〈第八區〉的世界隨著新病毒的湧現,政府以防治疫情為名,逐漸走向極權主義,同性婚姻被廢除,社會陷入極權地獄,生物病毒、惡疾與政府鎮壓共同肆虐人民。

〈第八區〉的故事是由兩條第一人稱敘事線交織而成,一是查莉(Charlie Keonaonamaile Bingham-Griffith,名字後來改成Charlie Griffith)敘述2093年秋季至2094年秋季「當下」時空的狀況;另一則是透過夏威夷與華人混血的查爾斯(Charles Griffith)與新不列顛友人彼得(Peter)的書信,記述他離開家鄉來到紐約半世紀以來的時空變化,展示了當前保守派在多種流行疫情的年代,漸漸隨著任意的封鎖,強制疫苗和工作限制,乃至演變成民權完全喪失。

政府利用傳染病和恐懼獲得掌控,查爾斯成為政府的強大顧問,幫助推行越來越嚴格的規定,直到美國變成一個全面監控的警察國家。感染者被隔絕,送往「安置中心」,臨終者被用來做實驗。政府握有更多權力,利用鎮壓暴行和物資的分配與控制,改寫歷史文獻,洗腦和再教育,創造了一個極權主義的反烏托邦國家。

查莉的敘事隨著四季變化前進,查爾斯的敘事則從2043年初至紐約開始,每10年一階段,終止於2088年遭到公開處決的前4日。查莉順時的敘事讓讀者得以觀察她一年之內的變化。查爾斯的敘述展現了他近半世紀的生命進程:從一個意氣風發、剛步入婚姻、有夫有子的年輕科學家,敢於針砭時弊,逐漸身不由己地成為國家機器的幫凶。隨著時間推移,他的家庭逐漸崩解,夫離子散,最終成為一位失意老人和政治犧牲品。

兩條敘事線和敘事聲音,在交替的章節中,形成鮮明對比。智力遲緩的查莉,以簡單而近乎無感情的聲音描述自己的生活,重點在日常瑣事和在資源匱乏環境中的生存。而作為病毒學家的查爾斯,在信件中則表現出縝密複雜的心思,從初到美國本土時的宏大願景,到面對日益集權的政治環境逐漸失望。他悔恨自己從一位濟世的科學家淪為兒子大衛(David Bingham-Griffith)口中的「走狗」、「奸細」或「國際戰爭罪犯」。

這兩位敘事者雖有極大的不同,但卻也同樣透露出難以滿足的欲求。查莉在祖父去世後,感到被世界遺忘,渴望愛情,期望能與名義上的丈夫有更進一步的發展,敢於相信自己應該擁有愛與自由;查爾斯則不斷追憶失去的家鄉、伴侶及家庭,尋求生理滿足之外的親密關係。

在〈第八區〉中,「國家」(the state)以國民健康之名,以行政領導立法,不斷修改法律,走向專制政權,而查爾斯正是這一過程的目擊者。在審訂取消同性婚姻合法性的婚姻法案(The Marriage Act)的會議中,他清楚地看清國家控制人民的操作手段:

這幾年來,事實已證明一般公眾有多麼默默順從,這一點一再令我驚訝、沮喪,甚至恐懼:對疾病的恐懼,以及保持健康的人類本能,已經壓過了人們本來珍惜的絕大部分欲望與價值,以及本來覺得不能讓步的種種自由。這種恐懼對政府來說就是酵母,而現在政府覺得人民的恐懼衰退時,就又自行製造出另一種恐懼。

國家利用恐懼鞏固權力,並不斷製造恐懼,這正是美國反恐戰爭的邏輯。〈第八區〉中的美國,面對接連不斷的傳染病,採取驅離與拘留並行的治理模式,不僅改組行政區域,逐步加強監視與管控,還強制隔離染疫者及其家人。

為了增強擬真感,柳原在小說一開始便提供了紐約的分區地圖。實際上,她筆下的美國經歷了各種行政變革,不僅分區治理,而且空間配置也階級分明。在第一卷中,內戰後的美國並未統一,從小說附上的美國地圖,可以清楚看到國土四分五裂的狀態。●

➤書評》幻滅與背離,對美國夢的反思批判:評柳原漢雅《前往天堂樂園》(下)

To Paradise

作者:柳原漢雅

譯者:尤傳莉

出版:大塊文化

定價:950元

【內容簡介➤】

作者簡介:柳原漢雅(Hanya Yanagihara)

現居於紐約。

instagram.com/hanyayanagihara

instagram.com/alittlelifebook/

www.instagram.com/toparadisenovel/

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量