人物》讓臺灣文學成為日常生活的一部分:專訪臺文館館長陳瑩芳

今(2024)年8月1日,陳瑩芳接任國立臺灣文學館館長。文學研究社群或許對她略感陌生,因為臺文館館長過去大多由學者出任。然而文化及出版產業對這項人事案多數抱持正面、肯定的評價。

陳瑩芳曾擔任文化部人文及出版司司長5年多,期間歷經新冠肺炎疫情考驗,包括台北國際書展是否如期舉辦?電商通路大打圖書折扣戰、傳統書店收兵如何因應?以及試辦圖書公共出借權等事件或議題,在在考驗著人文出版司的應變及行政能力。

關於出版產業及通路型態,陳瑩芳並不陌生,也不帶絲毫指導者或管理者的姿態。面對變局,她積極與民間對話,回應業界的期待與需求。許多業內的長年沉疴或許無法於短期內根除,然而陳瑩芳努力和認真的身影,明眼人都看在眼裡,也感受到其間的溫度。因而當「司長」即將接任臺文館館長的消息傳出後,創作者、出版人及獨立書店社群一片叫好。

面對掌聲與期待,陳瑩芳謙虛表示,文化是集眾人之力,實在非她個人之功。不過有一點可以確定的是,陳瑩芳很愛書。

➤從圖書館員到公務員

就讀臺大圖書館學系時,陳瑩芳曾向老師問道:「從我們這個系畢業後,未來就要成為圖書館員嗎?」她記得老師微笑回答:「當然啊!」

彷彿看見當時傻氣的自己,陳瑩芳笑著說:「我媽媽溜小孩的方法,就是帶我去國語日報社的書店『泡』著。」因為從小與書親近,「後來師大有個兒童實習圖書館,我的第一張圖書館閱覽證,就是師大兒童實習圖書館的,我到現在還留著!」

大學畢業前,陳瑩芳心想,如果可以成為圖書館館員,整日與書為伍,那也很不錯!然而,並非圖書館系畢業就能順勢當上圖書館員,因為臺灣大多數圖書館都屬公立機構,成為圖書館員的前提是必須具備公務員資格。期許自己大學畢業就能自立的陳瑩芳,在大三時期即報考普考,還拿下當年普考的榜首。

畢業後,陳瑩芳繼續考取高考,並進入臺北市立圖書館工作一年,其後轉到行政院研考會,管理政府出版品,經手出版流程等業務,也接觸到許多出版業界人士。陳瑩芳在這個單位待了十多年,歷經單位升格、整併,她也為此寫了一篇組織沿革。

這段時間裡,陳瑩芳持續進修,繼續攻讀臺大圖資系碩士班。「我唸研究所的時候,正是要進入網路時代的轉折點,紙本圖書開始數位化。」陳瑩芳回憶:「我印象很深刻,當時圖資系的老師跟資工系、歷史系的老師組成團隊,討論如何做數位典藏、數位博物館。除了協助研究和學習,同時也強調跨域溝通與合作。我覺得這對我的影響還滿大的。」

進入文化部後,陳瑩芳的第一個職務是資訊處副處長,負責協助業務單位與資訊之間的溝通、推動文化科技等,正好有機會發揮所學及所長。

➤喜歡跑現場的司長

調任人文及出版司後,陳瑩芳沒有把業務當成公務,而是自己的熱愛。她利用下班時間與假日參加各種藝文活動,購買許多書籍,並且不吝在各種場合和大家分享。明明是掌理各種行政資源的「甲方」,但她卻能和「乙方」,不管是創作者、出版人或藝文組織都變成朋友。

愛書的陳瑩芳平常喜歡讀「深度剖析的社會真實事件書寫,或甚至有點黑色、灰暗,被認為難啃、hardcore的書。」她也很喜歡看漫畫,小時候曾偷偷瞞著大人看漫畫書。後來媽媽發現看了漫畫的女兒也「沒有變壞」,還會主動幫她收集。

愛逛書店的陳瑩芳特別喜歡參加新書講座,她總是心懷感激的表示:「有那麼多一流的人在1、2個小時之內告訴你那麼多事情,我覺得對於我這種『上課狂』來說,真是太開心、太享受了!」

➤接手臺文館,盤整數位資源

當文化部長李遠徵詢出任臺文館長的意願時,陳瑩芳的第一個念頭是什麼?

「坦白說我是有些不安的。過去歷屆館長幾乎都是專業的學者接任,我是一個公務員,能承擔這個責任嗎?」

然而深思過後,陳瑩芳自忖:「我做過出版和國家語言政策,而博物館是很接近讀者,也可以服務創作者的地方。我想,以我的所學專業,加上過去的公務經驗,我或許能做些什麼。」

陳瑩芳認為,臺文館可以成為一個介面,是讀者與創作者的介面,也可以是不同領域之間轉化轉譯的介面。接任館長一職,她希望努力拉近臺灣文學與一般大眾的距離,讓臺灣文學成為日常生活的一部分。

因為過去有處理數位典藏的經驗,陳瑩芳預計先盤整、梳理臺文館的數位資源。除了延續過去的研究成果,也希望能更加理解,資料是如何被使用者應用的,以做到滿足不同使用者的需求。

對於臺文館既有數位資源的分眾分流,及訊息傳播的層次感,陳瑩芳應用所學專業,提出敏銳見解:「當使用的媒體不一樣,彙整資訊、溝通形式都會跟著不同,也要思考如何讓一般讀者看得比較懂。不論是研究成果的展現,或策展內容的傳播,都要注意分眾需求。」

陳瑩芳指出,史料的收集與研究,是博物館重要的扎根工作,是未來做展示、應用的基礎,也建構主體性的認同。臺文館成立至今21年,歷任館長與研究團隊已經打下非常好的基礎,她接任後,將繼續推動臺灣文學史的建立。

面對這個任重道遠的使命及臺文館龐雜的業務,陳瑩芳說,為了補足臺灣文學研究的專業,「很高興能從國立成功大學台文系借將,請蔡明諺老師來擔任副館長。」

蔡明諺長於史料研究,善於收攏細瑣史料,於細微處提出洞察。2021年臺灣文學館與前衛出版社合作出版的《新編賴和全集》便由蔡明諺主編,重新整理考訂。

另一方面,陳瑩芳也很重視研究成果與大眾的溝通互動,「歷史研究很重要,但要適時讓別人知道我們在做什麼。像科技業在做新的研發,即使是實驗階段,也要有示範性應用發表。若適時讓外界知道,也可能成為支持的力量。」

多年來,透過臺灣文學研究者們協助編輯、校訂,臺文館出版了許多作家大全集與資料彙編。日前適逢劇作家林摶秋冥誕日,臺文館將臺語文專家修訂的17部現代臺文版劇本,全文線上公開。陳瑩芳便留意到這篇貼文的流量很高,有許多分享轉貼,包括學校、劇團、母語推動人士等,「或許可以從中發掘未來的合作對象。」

➤貼近大眾,將兒童及青少年納入視野

陳瑩芳說,臺文館作為博物館,任務之一是「面對不同的目標群眾,使用她/他的語言,以適合的介面,將臺灣文學介紹給讀者,讓讀者覺得臺灣文學有趣,且就在日常生活之中。」她舉例:「策展的展示文案或許字再少一點、平易近人一點。但貼近大眾並不是要淺層化,而是用精練的方式呈現出大眾容易理解的語言。」

陳瑩芳進一步解釋:「比如一檔展覽,可以針對不同的參觀者,針對兒童及青少年,分齡做出屬於兒童的學習單、為青少年設計的導覽學習手冊,以吸引學校老師帶學生來參觀。當兒童、青少年在課本裡已接觸到臺灣文學,能不能把孩子們吸引到臺文館來,變成他們深度學習的好場域呢?」

「對於兒童,我們或許不需要去灌輸很多東西,但我們可以成為媒介,去觸發他們的想像力。現在教育也在推動自主學習,我們可以嘗試去滿足這個需求。」陳瑩芳強調。

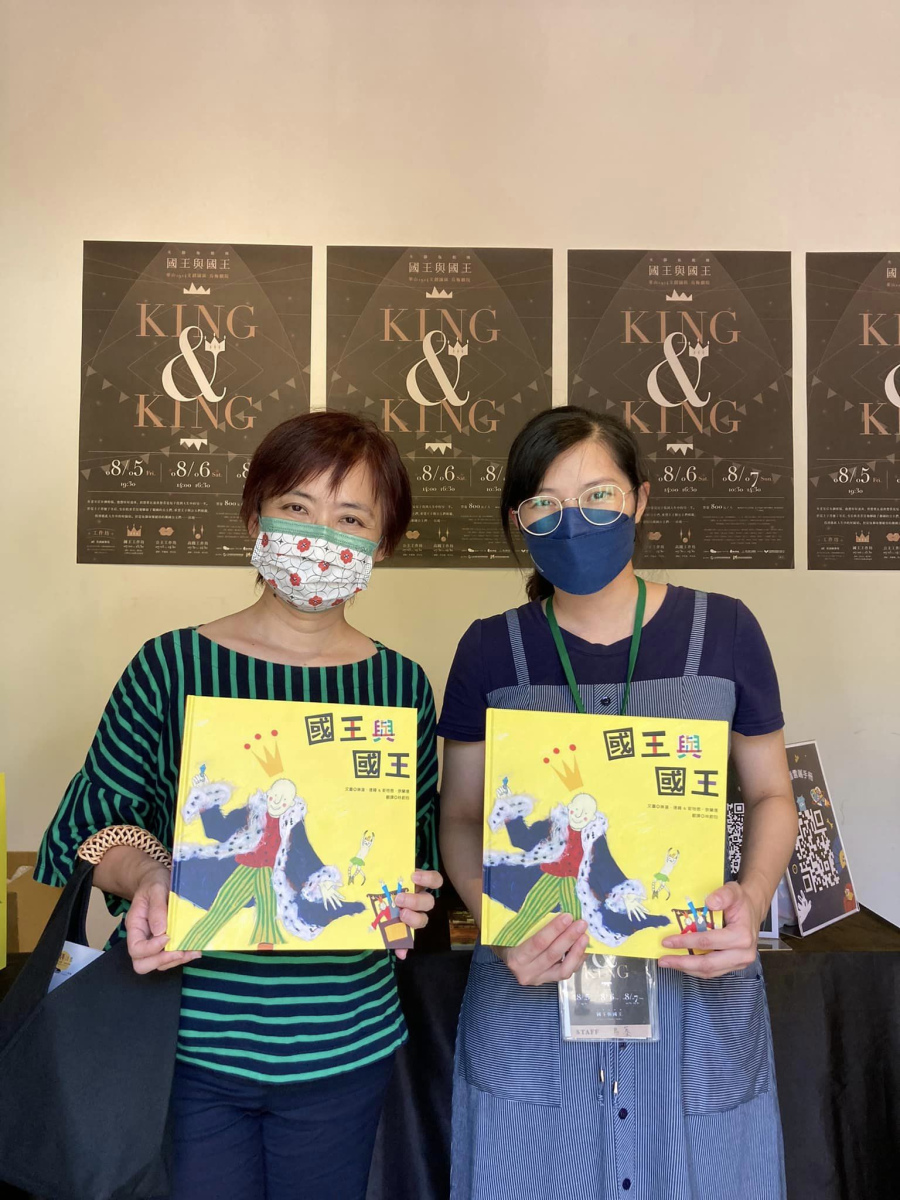

對各種經典繪本如數家珍的陳瑩芳,在人文及出版司長任內,曾因緣際會,協助斯洛伐克駐臺代表夫人梁晨,交流兩地童書、繪本,進而推廣出版。她希望也能將臺灣文學的視野拓展到兒童,支持更多臺灣的創作者,深耕兒童文學閱讀。

➤持續推動跨域與國際交流

隸屬臺文館的臺灣文學基地,在臺北已運作有年。明(2025)年臺文館預計再推出新的場館,令人好奇未來的營運規劃。

陳瑩芳表示,「博物館擔負的任務,既要服務讀者,也要服務創作者。過去臺灣文學基地在作家駐村、講座方面,已經做得很好,未來希望將臺北分館定位在跨域及支持青年創作實驗的發展,讓文學立體化,尋找文學的可能性。」

在文化內容領域,跨域及轉譯是目前常見的主張,但陳瑩芳想做怎樣的跨域呢?她以自問自答的方式層層推衍:「文學有甚麼可能性?可以跟戲劇結合,可不可以跟舞蹈、跟音樂結合呢?或許也可以跟科技結合。文學常改編成戲劇或漫畫,或許也可以再改編回來。這些都有可能!」

跨域、轉譯的方向性可以毫不設限,但在執行上,陳瑩芳有一套按部就班的心法,「讓想要做這些事情的人,能先在小的場域做小規模的實驗,然後有個小的成果展示。讓其他人看到可能性,進而引進更多資源、成本,做更大的製作、搬上更大的舞台。」

關於跨域的想法,或許也來自於陳瑩芳經常參加活動、跑現場的觀察:「我覺得現在的年輕創作者或許比以前的人更辛苦,但也更加有創意、有想法。我們要有信心,要給他們舞台!」陳瑩芳熟稔地提到幾位能遊走在純文學、大眾文學或其他藝文領域之間的年輕創作者,眼神充滿了讚賞。

「(臺文館)本館做研究、典藏是重要的基礎,得以將本館、臺灣文學基地跟臺北分館3個據點有效地整合起來。我們也串聯了38個文學館家族,包括其他國家的文學館。未來會推動更多跨領域串聯,發揮臺灣文學的影響力,加強傳播力,這是我們團隊正在想的事情。」陳瑩芳強調,歷任館長都很重視臺灣文學的「普及化」,「我們想要更接近讀者!」

在國際交流部分,除了繼續推動臺灣文學外譯,陳瑩芳提到,前任館長林巾力簽訂了很多合作備忘錄,譬如與荷蘭萊頓大學圖書館、捷克摩拉維亞圖書館等外國單位建立合作關係。「另外,文化部的國家品牌風潮計畫,要把臺灣推出去,我們也會接著做。比如最近跟泰國接觸,他們今年的書展主題是『鬼』,我們就相應推出臺灣的作家與作品,比如陳思宏《鬼地方》,及薛西斯、瀟湘神等人的奇幻作品《筷:怪談競演奇物語》,而我們就和駐泰文化組合作跨國直播,讓國內外讀者也能直擊現場。」

抱持著對書本與閱讀的熱愛,樂於與人交流互動的陳瑩芳,雖未對於臺文館提出大破大立的新藍圖,但她扎實的行政能力與行動熱誠,令人對未來臺文館在研究、展示及推廣各方面的細緻與完善,充滿期待。●

●

●

10月繪本大師》喬治和瑪莎的完美友誼:人類情感的敏銳觀察者詹姆斯.馬歇爾(James Marshall)

美國劇作家愛德華.阿爾比(Edward Albee)創作的《誰怕吳爾芙》(Who’s Afraid of Virginia Woolf),於1962年10月首演,次年獲得了東尼獎最佳戲劇獎。阿爾比創作這齣三幕劇的靈感來自紐約的一間咖啡館,廁所牆上的塗鴉正是寫著:「誰怕維吉妮亞.吳爾芙?」。

其實這個劇名和寫《自己的房間》的吳爾芙並沒有關係,反而是劇作家借用了迪士尼動畫《三隻小豬》中的歌曲「Who’s afraid of big, bad wolf?」,而以Woolf和wolf為雙關語。

劇中描述一對婚姻已到盡頭的夫妻喬治與瑪莎,邀請另一對夫妻到家中作客,他們卻不斷的互相惡言攻訐,甚至酗酒和暴力相向。劇作家大膽呈現出生活的虛偽和生命的幻象。這個劇本在1966年改編成電影,由知名的演員李察.波頓和伊莉莎白.泰勒飾演喬治與瑪莎。影片得到奧斯卡金像獎13項提名,最後榮獲5座金獎。

1971年夏天的一個午後,還未出道的插畫家詹姆斯.馬歇爾(James Marshall),慵懶的躺在位於德州郊區小鎮媽媽家的吊床上。他信手在一張空白的紙上塗鴉,紙上先浮出兩個小黑點。他直覺這是一隻河馬的眼睛,於是開始用線條勾勒出具體的形象。

當時他的媽媽正在看電視播放的《誰怕吳爾芙》,馬歇爾聽著電視傳來的聲音,心想:「嗯!喬治和瑪莎這兩個名字挺不錯。」於是他借用阿爾比劇中主角的名字,為他創造的河馬角色命名。

隔年正式出版的《喬治與瑪莎》,開啟了馬歇爾童書創作事業的序幕。他是如何走向這條創藝之道呢?

詹姆斯.馬歇爾於1942年10月10日,出生在美國德克薩斯州的聖安東尼奧市(San Antonio)。他在距離市區20英哩外的農場長大,直到12歲時,小妹妹出生了,全家才搬進城裡。

他的父親在南太平洋鐵路公司上班,還組織了一個樂隊,母親則在當地教會的唱詩班唱歌。他的媽媽是個很愛讀書的人,也是忠實的影迷,收藏了很多舊電影雜誌。馬歇爾約莫6歲起,就開始讀大人的書,即使沒有讀懂,還是看得津津有味。

孤單的馬歇爾沒有童年玩伴,那座占地85英畝的農場,是他各種奇思異想的來源。因為小時候酷愛讀狄更斯小說和24卷的《寫給兒童的英國史》,他把農場周圍的荒地想像成英國的古戰場,或者世界上的其他地方。

小時候的馬歇爾跟許多孩子一樣,曾經狂熱的愛上畫畫。但是小學二年級的老師卻對他的畫嗤之以鼻,還對他說:你永遠不會成為畫家。這深深打擊了童稚的心靈,此後20年他不再畫畫,直到成年後,為了紓壓,才重拾畫筆塗鴉。

因父親職務調動,馬歇爾高中時,全家搬到德州南方的博蒙特(Beaumont),那裡是個低於海平面的沼澤地,環境陰鬱潮濕。身為轉學的插班生,馬歇爾沒有朋友。他討厭那裡,青春易感的心覺得若不離開,自己一定會就這樣死去。具有音樂天賦的馬歇爾,從11歲起學習音樂,於是更加努力的練習中提琴,終於得到波士頓新英格蘭音樂學院的獎學金,得以離家去上大學。

沒想到進入大學才一年,因為一個小事故,他的手受傷了。肌肉持續不斷發炎,無法再繼續練琴。這個一心想展翅高飛的年輕人,瞬時失去了未來的方向。他黯然回到博蒙特,心想自己永遠也走不出去了。幸好父親又調回聖安東尼奧市,他進入聖安東尼奧學院就讀,卻換了多次主修科目。後來轉學到南康乃狄克州立大學,最終獲得法語和歷史碩士學位。

雖然馬歇爾不會西班牙語,仍在波士頓一所天主教中學找到了教西語的教職。每天從早上8點到下午3點,面對一群很難管教的高中生,讓他筋疲力竭,亟思轉變。於是他又重拾畫筆,從塗鴉開始紓解心情。

這段期間,他開始接觸童書,桑達克(Maurice Sendak)的《野獸國》、Domenico Gnoli的《The Art of Smiling》令他讚嘆,高栗(Edward Gorey)和溫格爾(Tomi Ungerer)的作品讓他著迷,還有日本浮世繪大師不對稱的構圖、優雅和清晰的線條,以及扁平透視,都對他大有啟發。當他看到阿諾.羅北兒(Arnold Lobel)的《青蛙與蟾蜍》時,他想著:「我也能做這樣的書。」

馬歇爾覺得做童書很好玩,卻不知道其實並不容易。他的朋友Laurette Murdock當時在Houghton Mifflin出版公司的版權部任職,建議他應該和童書出版部門的負責人羅倫(Walter Lorraine)見面。於是馬歇爾帶著還未成書的草稿「What’s the Matter with Carruthers?」和「George and Martha」去見羅倫。

羅倫對天才有著傳奇的洞察力,大衛.麥考利(David Macaulay)、Lois Lowry、Chris Van Allsburg等知名圖畫書作家的第一本書,都是由他簽下出版。馬歇爾畫在紙巾和素描本上的草圖雖然粗糙,但卻充滿了想像和創造力,讓羅倫眼睛為之一亮。

馬歇爾需要工作,也需要有更充足的時間來完善自己的作品。於是羅倫先將Byrd Baylor所寫的《Plink, Plink, Plink》交給他配插畫。

1972年,馬歇爾出版了讓他一舉成名的《喬治與瑪莎》。這本書進入當年「紐約時報十大童書」行列,並在1973年的童書展上獲得「美國圖書館協會優良圖書獎」。後來此書又譯成日文、中文、韓文、瑞典文、挪威文、德文、西班牙文、以色列文等語言版本。1999年,喬治和瑪莎成為同名動畫電視節目的明星,在HBO Family播出。

馬歇爾的概念非常出色,但技術並不熟練。開始學習圖畫書創作這門藝術以來,過程中他常遇到各種困難,而羅倫就是一路陪伴他的教練。到了1988年,《喬治與瑪莎》系列出版了7冊,共35則短篇故事。除了最後一冊,每一本都是採用四色加疊製程印刷,這意味著馬歇爾必須用手工完成後來的插畫家依靠相機就能完成的工作。書中的每一頁,他都需要依色彩畫4張不同的畫,一本48頁的書就必須繪製192幅圖。

他創作的所有故事都是從白日夢和塗鴉開始,在素描過程中,會萌生一些非常有趣且出乎意料的人物,故事就根據角色的性格來發展。作為插畫家,馬歇爾不會刻意在書中製造好笑的事件,而是先在視覺上發現有趣的東西。譬如《喬治與瑪莎》的第一則故事「分裂豆子湯」中,因為先有了喬治把湯倒進樂福鞋裡的畫面,才漸次形成完整的文本。

喬治和瑪莎這兩隻看不出是孩子還是大人的河馬,混合了不協調的幼稚與成人的行為。他們身處於玩具屋般的環境,避開了既有的人、事、物的分類,成為獨一無二的自己。他們機智雋永的話語和溫暖幽默的情境,因而能同時觸動孩子和成人的心,成為童書史上令人難忘的經典角色。

馬歇爾充滿神韻的線條和微妙自制的敘事,看起來似乎非常輕鬆,其實是騙人的,每一頁都是經過精心設計和反覆修改。誠如他的摯友桑達克的評價,馬歇爾是個「出了名的完美主義者」,不斷不斷的重新繪製那些看似簡單的圖畫,並精煉台詞,讓它們變得更有趣。

在他的筆下,擁有不可思議重量的巨大河馬,卻有如同芭蕾舞演員和騎士般的優雅和輕盈,精緻的情感和明顯的噸位,形成鮮明的對比。

馬歇爾曾說:「喜劇是非常棘手的。你不能表現出你有多努力,你不能引起別人的注意,你不能表現出車輪在轉動。它必須像氣球一樣飄到空中,而不會讓讀者或觀眾意識到故事以外的其它事物。」

就像所有最要好的朋友一樣,喬治和瑪莎一起做很多事情。他們有時調皮、有時犯錯,也常出現意見分歧的時刻。但好朋友就是沒辦法生對方的氣太久,彼此之間要永遠說真話。他們分享生命中美好的事物,也能尊重彼此的差異。瑪莎說:「親愛的喬治,我有你這樣一個朋友,比擁有全世界的花園都要好。」馬歇爾為讀者展示了完美友誼的樣貌。

《喬治與瑪莎》之後,馬歇爾又創作了另一個獨特且具吸引力的角色「Viola Swamp」。1977年出版的《Miss Nelson is Missing!》,由馬歇爾與好友艾拉德(Harry Allard)合作。

這個故事緣起於某天凌晨三點,艾拉德打電話把馬歇爾吵醒,沒頭沒腦的只說了一句:「Miss Nelson is Missing!」就掛斷了電話。從被吵醒的那一刻起,馬歇爾就一直苦思:尼爾森老師是誰?她為什麼會不見了呢?

原來溫柔的尼爾森老師備受學生喜愛,但小朋友卻時常淘氣搗蛋,於是尼爾森老師制定了一個祕密的「消失」和「變身」計畫。取而代之的惡魔老師Viola Swamp,簡直像個暴君,讓孩子們乞求如天使般的尼爾森老師快快回來。

馬歇爾開始不停的在速寫本上寫寫畫畫,並針對文字、版式和人物形象不斷精雕細琢。而Viola Swamp老師的原型,正是小學二年級時打擊他的那位老師。

這個系列後來於1982、1985年分別又出版了《Miss Nelson is Back》和《Miss Nelson Has a Field Day》,特別適合為上學憂心的孩子閱讀。

馬歇爾和文字作者反覆討論好玩的情節,並構思完美的結局。他認為所謂「好的結局」,是在情理上不可避免的,卻又必須出乎意料之外。而他為這個系列繪製的有趣插圖,更賦予了故事令人捧腹大笑的氣質,令小讀者看過之後都過目難忘。

馬歇爾捕捉了人物的弱點和特質,創造了一個又一個活力生動、誇張搞笑的角色。雖然其中隱含著生活的教訓,卻絕不是嚴厲的道德教誨。他和艾拉德再次合作的《The Stupids Step Out》、《The Stupids Have a Ball》、《The Stupids Die》、《The Stupids Take Off》,描繪一個不斷顛覆人們預期的傻瓜家族,諷刺20世紀50年代大眾媒體中,美國核心家庭的滑稽行為。

因為Houghton Mifflin出版公司不打算製作適合小學低年級閱讀的簡易讀本,馬歇爾就以自己的中間名Edward,化身為文字作者愛德華.馬歇爾,自寫自畫在Dial出版社發行了《Fox and His Friends》系列。

圍繞著狐狸和動物朋友們上演的生活小劇場,展示出小讀者同樣經歷過的冒險和普遍的問題,極易引起孩子的共鳴。馬歇爾富有表現力的插圖以及平易詼諧的對話,鼓勵孩子們自己朗讀,享受成為獨立閱讀者的美好滋味。

除了系列書籍創作,馬歇爾也憑藉著靈巧的圖畫書風格和魔術般的演繹,將人們熟悉的古老童話故事,賦予另類的轉折,注入新鮮的魅力和愉悅。

1988年出版的三隻小熊故事《Goldilocks and The Three Bears》,為馬歇爾贏得凱迪克銀獎。他繼續在許多傳統童話故事中留下顛覆和有趣的印記,包括:《Cinderella》、《Red Riding Hood》、《Hansel and Gretel》和《The Three Little Pigs》等等。

馬歇爾曾說:「很慶幸我從未上過藝術學校,因為這樣有助於自由發展自我獨特的繪畫風格。」他認為人們喜歡桑達克或羅北兒的書,是因為他們為自己的作品帶來特殊的、非常個人化的視野。馬歇爾欣賞的藝術家不是那些畫技高超的人,而是願意將願景與他人分享的創作者。

馬歇爾是個風趣開朗的人,對朋友極為慷慨熱情。多才多藝的他,喜歡身邊充滿各種美麗的事物,從歌劇、芭蕾舞、電影、卡通、繪畫和旅行帶來的能量,都傾注在他的作品中。他所畫的線條,如同他演奏的中提琴樂音,延展出情感的輪廓線,其書正如其人,書中總和了他的一切。

馬歇爾看似簡單的風格和異想天開的故事,獲得小讀者的衷心喜愛。然而他創作的70多部作品,卻幾乎沒有得到什麼獎項。2007年,美國圖書館協會追授馬歇爾「蘿拉.英格斯.懷德獎章」,以表彰他對兒童文學實質和持久的貢獻。桑達克認為:這是因為馬歇爾不商業、不做作、不迎合成年人的結果,因而付出了被瘋狂低估的代價。

馬歇爾對孩子懷著深刻而持久的尊重,他從來不居高臨下對兒童讀者說話。他信任孩子,知道他們可以將自己的智慧融入故事,他賦予孩子自由想像的空間。這位富有洞察力的藝術家,是人類情感的敏銳觀察者。雖然他的生命像流星劃過夜空,但是他留下了如陽光般燦爛的作品,至今依然照拂、溫暖著讀者的心房。●

【Openbook國際書展參戰(;・`д・´)】

2/6(五)歡迎加入玩耍!•̀.̫•́✧書寫、行動與反思:和島嶼互動的幾種方式

閱讀通信 vol.366》為什麼要叫勇者,不叫英雄?

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量