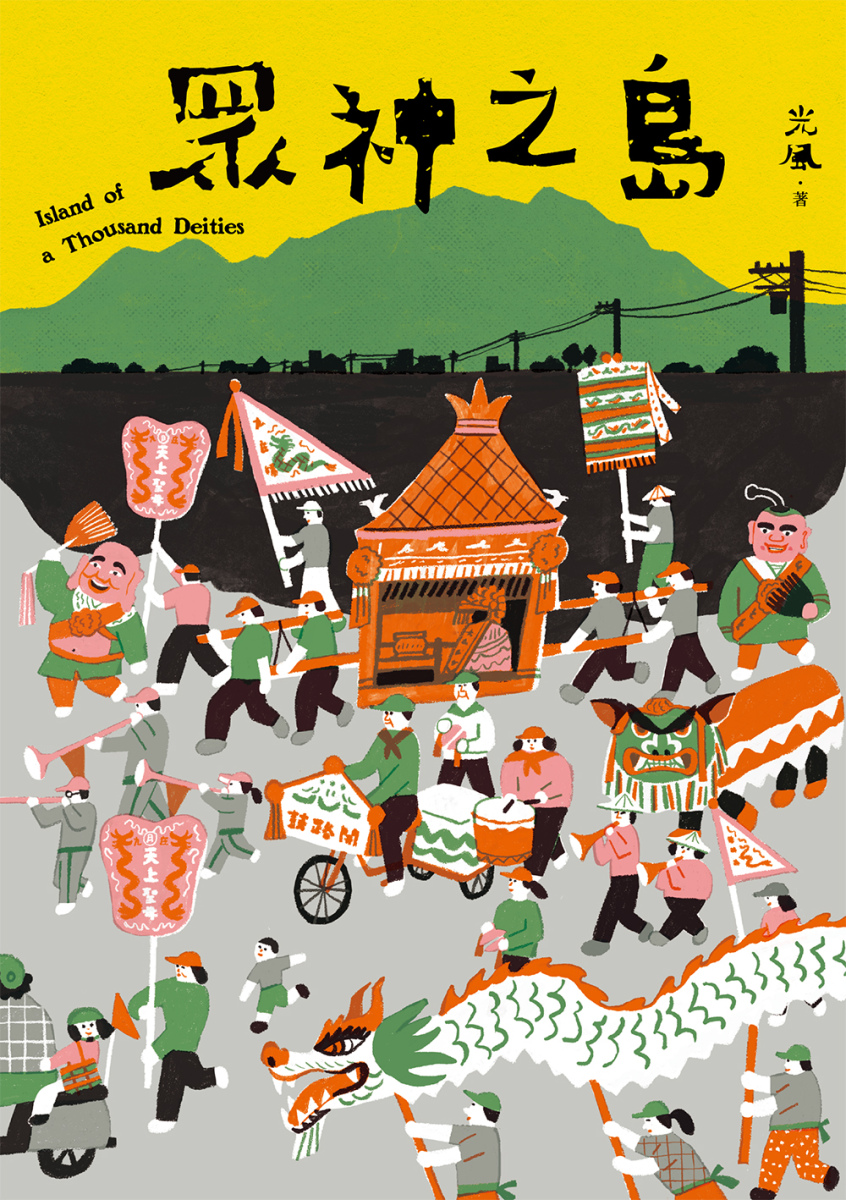

書評》當祢走下神壇,我們就有重新認識的機會:評《眾神之島》

遇過一名德國人疑問:「為什麼台灣每個禮拜都有神明生日?」

這是他陪台灣太太回家幾週,發現時常有不同宮廟熱鬧所產生的好奇。

朋友聊起,有網友整理全台各地宮廟活動行程表,不僅整理宮廟名稱、地址、活動主旨,連神明幾點起駕都寫得一清二楚,看得人嘖嘖稱奇。這就是台灣,三步一宮,五步一廟,出門上班吃飯碰上遶境隊伍也習以為常。

我們生活時常與神同行,對祂們的認識卻常常止於「功能面」:土地公求財、保生大帝求健康、月老求姻緣……但真要考究來歷又太難共鳴。《眾神之島》便提供了一種更適用現代的理解方式,對於神、在地信仰、地方文化,以及,我們如何與神共處。

➤神與人都有難處,都有痛苦

觀察我輩七年級生,慣習走廟者是少數,但從小習慣上一代三牲四果、持香敬拜,或者被帶去收驚喝符水,很容易養成如今不虔誠不排斥的態度。

當今簡化再簡化的儀式,成為我們與神牽繫的最後一條防線。《眾神之島》擅長深入儀式與信仰之間的縫隙,開展一個個故事,翻寫出古老神祇對新世代的意義。

《眾神之島》書寫的六位神:地基主、城隍、神農大帝、九庄媽、雷神、風神,都是台灣人相對熟悉的神明。比如見到篇名〈雞腿的滋味〉,稍有拜拜經驗的人大概都會秒聯想到地基主。

作者光風筆下的地基主社群,各自以坪數大小及等級命名:「富八十五坪」、「中二十坪」。除了名號立見高低,屋主祭拜的雞腿飯等級,更成了聚會時較勁的談資。但人不從神願,住公寓不便燒金紙等原因,雞腿飯已經不再是標配。

這種想拜又不敢拜的傷痛,是台灣當代社會的縮影:時代越進步、住家越窄仄,哪還有地方放金爐。再說,「拜過一次就不能間斷」是拜地基主的潛規則。種種壓力下不得不放棄祭拜,一邊歉疚一邊擔心:地基主會不會動怒或失望?祂還願意庇佑闔家嗎?

幸好,故事主角「小二十坪」從失落到轉念,發現自己最想要的不是雞腿,而是住戶平安。作為一個拜地基主逃兵,被這篇小說安慰了:祂明白現實的為難,不會因此怪罪。

神與人重新接線的瞬間,就在我們理解彼此都有難處,都有痛苦。甚至,神與人常常讓對方失望。

人因感覺不受庇佑而失望,那麼神呢?描寫雷神的〈神在人間〉開頭就說:

「對於信仰的沒落,祂其實沒什麼感觸……對祂來說最大的影響,無非是信徒變少而讓空閒時間變多了,多到祂可以看一場電影。」

偏偏祂看的是好萊塢超級英雄電影《雷神索爾》,觀眾對索爾的傾心,相較自己寂寥的供桌,讓祂不禁喟嘆:「這個人間……真的是太偏心啦!!!」就連想重振雷名露了一手雷電交加,還被認為是索爾的神蹟。

這幾乎是結結實實的遺忘了。包括我自己,講起雷神,第一秒衝進腦海的絕對是金髮索爾,而不是生著尖嘴、與「雷母」搭檔懲奸除惡的傳統雷公。小時候讀的中國民間故事,早就被覆蓋掩沒了。

一次次想力挽狂瀾,卻又一次次跌落神壇。在這樣的現世,連神都會忍不住自我懷疑。然而就常常在反覆的質疑裡,神與人重新又相信了對方。

➤神不一定在,也能出現神蹟

除了寫神的視角,《眾神之島》也寫人間。

比如為了女兒,父親「憨吉伯」日日到神農大帝廟求藥籤的〈藥〉。描寫台中新社獨特「九庄媽」的〈一年〉,以及以全台唯一一間風神廟為主角的〈謝禮〉。

這些故事裡,沒有讓人跪服的神蹟,而是更細緻寫出傳統地方歷史、文化與人的關係。

〈藥〉的憨吉伯求光籤筒,終得神農大帝賜籤指示:「心病還需心藥醫」,最後是靠著另一位同為爸爸的村民指點,憨吉伯才終於找到解開女兒心結的「藥」。

近200年歷史的九庄媽,是台中新社的地方信仰中心,特色在於「有神無廟」,每年輪流駐駕爐主家宅。〈一年〉寫的是當年被半推半就成為爐主的一家人,在媽祖駐駕的一年當中彼此發生的變化。

神沒有現身,故事情節選擇藥籤、駐駕等傳統文化成為天庭與人間的接線生,推動人心的改變。沒有轟動的聲光特效,卻是更為悠遠,扎根於人間的神蹟。

也許很多時候,神並不在現場,甚至還來不及聽見人的祈禱,但那些流傳千百年的古老儀式,每一柱生煙裊裊的香火,會讓我們再一次感覺自己與這塊土地的連結,並非孤立無援。

《眾神之島》動人之處,在於從這座島嶼的種種變遷當中,寫出人一如既往的盼望,素樸如我們的爸媽、阿公阿嬤。而神,不再是擁有絕對力量的高高在上的形象,祂們會害怕被遺忘,渴望鼎盛香火,也需要人間更多的情緒價值。

忽然想起童年時一遇上打雷,阿嬤總恐嚇:「霆雷公(tân-luî-kong)囉!雷公要來打不乖的囡仔囉!」從此打雷在我心中與「懲罰」脫不了關係。相較起來,會吃味索爾比較紅的雷公,與時俱進且可親有人味多了。《眾神之島》,是屬於我們這個世代的全新神話啊。●

|

|

|

作者簡介:光風 1989年生,台中人,專職創作,喜歡繪畫、旅行、摸貓咪。著有長篇小說《揚子堂糕餅舖》、生態繪本《紫色飛行》。作品獲文化部青年創作補助、國藝會藝文補助,以及臺中文學獎、玉山文學獎、竹塹文學獎、桃城文學獎、忠義文學獎等。因為想不開,於FB、IG、pixnet經營個人社群平台「寫小說的人(@IamNOVELIST)」。關於自己,其實最重要的是,只想成為作品背後,那位幸運快樂又刻苦堅定的,寫小說的人。 |

眾神之島

眾神之島

致白目者

致白目者

話題》如果拌飯不能拌:從《黑白大廚》愛德華.李人生料理「鮪魚拌飯」,咀嚼美食與文化的認同

近期熱播的實境節目《黑白大廚》,其中「人生料理」競賽項目中,韓裔美籍大廚愛德華.李(Edward Lee)端出一道「鮪魚拌飯」料理,以此闡述他人生的故事和自我認同的混亂。由於兩位評審給分和評論的角度差異甚大,後續引起眾多討論。

強調「推廣韓食」的評審白種元,深受這道料理背後的故事感動,也高度接受這種為韓食注入新生命的作法,因此給了高分。韓西合併的食材、烹調方式,不知該用筷子、湯匙還是刀叉來吃的食用方式,都代表著愛德華混亂的身分認同。

相反的,一向要求精準的三星主廚安成宰,特別在意料理的完成度、主廚的想法以及是否切題。他認為這道料理「離題」了,所以給了低分。

愛德華的拌飯料理對安成宰而言有個致命傷:不能攪拌的飯,能稱之為拌飯嗎?一旦接受這是拌飯,那麼韓國拌飯的定義將就此改變,各種奇特的米飯料理都能稱之為拌飯了。

詞彙背後代表龐大的文化累積,如果拌飯不能拌、不用拌,那跟炒飯、燴飯、燉飯、泡飯、飯捲、飯糰等等差異何在?

拌飯是傳統韓式料理,雖然烹飪競賽的本質在追求美味,然而一道料理背後,含帶著無限多種思考的層次。愛德華一直嘗試在不同文化中,找尋認同與定位。在後續的各項挑戰和競賽中,他不斷重新理解韓國食物的文化,創作手法既寬廣也自由,端出了一道一道令人讚嘆不已的料理,也讓人對韓國食物與文化興起更多探究的興趣。

Openbook整理近期出版的韓國飲食相關書籍,邀請讀者一起品嚐書本裡的韓國美食與文化。

湯飯、矮桌、扁筷子,韓國人為什麼這樣吃的飲食常識與奧祕

周永河(주영하)著,徐小為譯,創意市集,450元

隨著韓流興起,韓國飲食文化在台灣受到矚目。本書由人類學角度出發,追溯史料裡中國飲食文化的影響,以及近代歷經日本殖民、韓戰與工業化後,西方餐具與飲食喜好、餐桌禮儀的傳入,呈現出動態的飲食習慣變遷。認識了背景脈絡,下回看韓綜歐巴歐逆旋風吸入美食,或許更能感受韓食雜揉多樣文化的滋味。

本書並未陷入「民族文化」的窠臼,而是以韓食為引,勾勒出東亞,乃至世界的飲食文化在韓國的匯集、撞擊與扎根,內容觸及飲食文化的象徵與物質面,極為精彩。【內容簡介➤】

Crying in H Mart: A Memoir

蜜雪兒.桑娜(Michelle Zauner)著,韓絜光譯,二十張出版,450元

韓美混血、樂團主唱的作者以輕快帶有獨特韻律的敘事,完成這一部哀悼之書,為了留下逐漸褪色、與已逝母親的記憶而寫。記憶的載體先是化為美國各城市皆可見的亞洲超市;進到超市空間,與母親相連的感官與情感經驗(食慾、味道、爭吵、冷戰)即迎面撲來,但在超市與母親的記憶一次次遭遇後,這過程已非僅是重新拾回與母親相關的記憶,更是作者作為美國亞裔少女的成長經驗的回溯。【內容簡介➤】

●飲食中的朝鮮野史

알고 먹으면 더 맛있는 음식 속 조선 야사

宋永心(송영심)著,陳曉菁譯,臺灣商務印書館,430元

作者搜羅野史,探尋韓食的初心和軼事,年糕、泡菜、冷麵、煎餅忽然都有了不凡的來歷,每一口都是舌尖上的韓劇。這本食書再次證明了一件事:歷史和記憶的味蕾,才是究極的調味。【內容簡介➤】

●圖繪韓國料理

La Cuisine Coréenne Illustrée

露娜.京(Luna Kyung)著,安芝(Ahnji)繪,黃意閔譯,大塊文化,350元

近年來,韓國文化受到台灣民眾歡迎,在閒暇之餘看韓劇、搭配韓式炸雞或韓國泡麵,可能已成為許多人們熟悉的日常。不論是韓式泡菜(辛奇)、烤五花肉、糖醋肉、韓式飯捲等,本書都提供了扼要且道地的說明。這本圖文並茂的料理圖文書,透過各種韓國料理的圖像與說明文字,生動地幫助我們認識今日韓國的飲食文化。【內容簡介➤】

●飯桌!飯桌!

80道穿越5000英里記憶的韓料理

Rice Table: Korean recipes+stories to feed the Seoul

蘇.史考特(Su Scott)著,李仲哲譯,二十張出版,945元

在南韓出生成長、後移民倫敦的作者,透過自我掙扎追尋後重構的韓式料理食譜,縫合分裂的舌尖與認同。書中每一道在韓國家庭飯桌上常見的家常料理,展現的是每個家庭特有的味道,普遍常見卻自成一格。也因此作者揉合生命經驗與記憶後,在英倫餐桌上再現的一道道韓式料理,亦是屬於他的家常與道地,讀來動人且極富「味道」 。【內容簡介➤】

【Openbook國際書展參戰(;・`д・´)】

2/6(五)歡迎加入玩耍!•̀.̫•́✧書寫、行動與反思:和島嶼互動的幾種方式

閱讀通信 vol.366》為什麼要叫勇者,不叫英雄?

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量