話題》活在各種生活的可能性中:讀《做書的人》

「出版業寒冬已至」、「出版產值雪崩下滑」、「連年萎縮的出版慘業未來在哪?」這類聳動標題近年不時在新聞報導中閃現,讓人感覺出版正苟延殘喘,逐步成為一種僅供人憑弔的夕陽產業。

或許不遠的將來,有一天人們看到書本,會像現在的年輕人看到錄影帶一樣,感受到一種懷舊又不知所以的新奇。不過同樣已是懷舊物的黑膠唱片,近年似乎可是掀起了另一種流行。

書本會如錄影帶成為古董?或者如黑膠唱片成為小眾精品?或是狀態屹立不搖?眼下尚難定論。但撇開書本作為媒介的使用與需求不論,出版的本質究竟是什麼?出版實際上在做什麼?這似乎是每位出版人最該回頭認真審視的時代。畢竟就算不想審視,銷售與庫存數字恐怕也會逼著每個出版人要好好審視。

而此時,逗點文創結社這本輕薄短小的《做書的人:探訪十家韓國獨立出版社快樂的生存之道》出版了,為出版人提供10種不同的角度審視出版本質。

➤看看別人怎麼做

不同於幾本可歸於同類的出版品,如近期推出的《一人出版:做自己想做的書,從企畫、編輯、印製到行銷的完全指南》(遠流)偏重實務操作層面,或之前同樣描述韓國獨立出版經驗的《鄉野間的幸福出版:山鷹出版社的釜山生存記》(游擊),《做書的人》一書完全是由台灣團隊策畫執行,帶著台灣的問題與視角採訪韓國獨立出版人,卻意外地少了許多實務操作層面的分析,展現出更多出版與生活之間的連結,從而帶出了看來不可思議的副標題:「快樂的生存之道」。

在舉世同樣衰退的出版市場中,還能高談快樂嗎?又要如何快樂?

全書發想企畫的總編輯陳夏民自陳,此書的誕生,是因為「想要走進首爾出版人的辦公室,去看看他們怎麼做事。」這可說帶有些許偷窺意圖的(不良)動機,或許正讓此書因而呈現出與其他關於出版產業書籍不同的氛圍。

全書以相同的題綱訪問10家出版社,除了「通路與市場」、「行銷策略」、「銷售狀況」、「紙本與電子書」等實際經營層面的問題,亦有「開出版社前與後」、「看報表的心情」、「解壓與療癒」、「隨身小物」這類心情分享。甚至連「想一輩子做出版嗎?」這大哉問都直球拋出。

每一題都可感覺得出來是採訪團隊端出自身所面對的疑惑與好奇,誠摯地與韓國出版人討教,因此也讓此書不僅僅是一本韓國獨立出版的介紹分析,在短短篇幅中更流露出內心私密交流與分享的味道(不得不讚嘆陳夏民精準而深入的偷窺術)。《做書的人》於是滿紙人味,書是他們與世界往來的媒介,而做書與生活其實是分不開的。

書中不只一家出版社提到出版工作和個人生活無法區隔,實為同一件事,甚至連時間與記憶都是隨著出版而流動:「日程計畫的估算單位是雜誌的期數,生活事件的記憶方式不是某年某月,而是哪一期的電影。」電影雜誌《三稜鏡》的主編柳真善就這麼說。

➤出版也是一種生活的面貌

而有些出版社的出版物更是本就聚焦在生活之上,如每期以主題句「你⋯⋯」起頭的問句作為主題,傳達的主要內容就是「日常」,與讀者分享如何過日子的《概念誌》;或者以「在地店家」為主題、「未滿三年」為系列軸心,實際走訪店家心路歷程的《Broadcally》,都是將實際生活經歷與感受化為出版物。

亦有出版社如「春日警鈴」,成立的契機是為了回應韓國社會的厭女犯罪案,「動詞出版」以推動酷兒議題為宗旨,都將出版作為一種行動理念在實踐。這方面,以馬克思《關於費爾巴哈的提綱》其中第二條提綱「人應該在實踐中證明自己思維的真理性⋯⋯」為名,專做左派書籍的「第二提綱」,或許在出版物與個人生活上都實踐到了極致。

在出版與生活如此緊密結合的情況下,許多經營層面的問題似乎都被轉化為生活層面的問題了。多家出版社都在市場、行銷、銷售等問題上輕輕帶過:沒有特別的行銷策略,而是依書的本質與做書人的個人特質去做相應的行銷;銷售數字不太放在心上,純粹將書做好,以書去尋找志同道合的讀者;銷售上量力而為,但最重要的是要有趣。

這是書中很多出版人共同的態度。這不代表這些出版人忽視現實問題,而是眼光放得更遠一些。如同《概念誌》的發行人金才珍所言:

「我們想把目光放到出版市場以外,看得更寬廣些。我們做的書也就是一萬或兩萬韓元(約新台幣240~480元),我們思考的不是這一、兩萬元的書是否能賣得好,而是一、兩萬元還能做什麼?一、兩萬元可以看電影、聽音樂,或者吃頓飯,消費者為什麼要花這些錢買書呢?

我們的視線聚焦在人的喜好——什麼東西賣得出去?書的優勢是什麼?消費者為什麼要把錢花在我們的書上而不是其他方面?我們經常這樣自問。我不太在乎大家說出版景氣多糟,只想做好我們的產品。如果書店上架賣不好,那麼可以擺攤,擺攤再賣不好,就再想想別的辦法。我們專注於如何好好呈現《概念誌》。」

出版工作如此內化到生活之中,那生活豈不是只有工作?生活不會全然被出版工作吞食嗎?每位出版人對於生活的平衡都有自己一套方式,有人散步、有人吃美食,有人玩音樂,印象深刻的是有許多出版人投入運動:

「談到壓力,我是這樣想的:生活中欠缺的部分必須設法去填滿,這是我喜歡運動的理由。出版工作很難設定競爭對手,而書籍從問世開始的整個過程中,目標設定也不容易。我的設計師或從事藝術創作的朋友也是這樣,缺乏明確的數據時會感到焦慮,不知道自己身在何處,就像導航收不到訊號一樣。為了避免陷入這種不安,我們需要維持平衡。像籃球三對三,會有對手、可以一分高下。這就是為什麼我最近常勸周遭的人要運動,因為獨立工作者,比較不會和人直接碰撞,也沒有分數衡量。加上出版沒有絕對的輸贏,也沒有明顯的敵人,但投入一、兩個小時來場比賽立刻就能感受到。」

「一頁出版」的金泰雄這麼說,可以看出他對工作與休閒之間的關係有也多麼深刻的思考。此時工作可以說與生活融為一體,是生活的一部分,就像吃飯一樣,出版人思考的是怎麼吃得均衡健康,而不是要吃得多好多豐盛。至於常與工作綁定的所謂個人成就與自我實現,在此都似乎不存在。

因此,「快樂的生存之道」就呼之欲出了:平衡的生活、強健的身心、對出版深入思考後所抱持的理念,正是這些出版人面對在下滑的市場中並沒有苦苦掙扎的原因。

「看報表嘛,既然數字不會按照我的意願走,那我也不會放在心上。無法掌控的事情,不會讓我有壓力。夏民最初從事出版時,應該也不是因為有人認識他,但他仍然出了書。對我來說,最重要的在於是否在做想做的事。沒有名氣、沒有政府補助也不會讓我因此不出書——當然能得到補助也會很感激。我不會執著於數字,偶爾或許會感到惋惜,但還是得繼續往前,為了做到這點,心理必須強大,身體也必須強健。」

—金泰雄,《做書的人》

➤思考出版的初衷

但韓國是一個如此集體高壓與體系僵固的社會,在做韓國小說《你的4分33秒》(一人)時,就能清楚感覺到韓國社會對成功的壓力:考不上好大學,進不了大企業,就會被視為為魯蛇,被社會集體排擠到邊緣。就連要成為作家,都要通過既定的路線,獲得文學獎,得到出版社邀請,才能正式出道。

在這種社會系統下,要離開主流路線做獨立出版,想必更需要超乎常人的意志。或許正因為如此,韓國的獨立出版人似乎都經歷過激烈的自我辯證和現實拷問,於是生存下來後都同樣帶著一種雲淡風輕的從容。

台灣社會的壓力似乎沒有韓國大,對成功的定義似乎也比較開放多元,但不知是否正因如此,反而讓人少了些動力去深刻思考關於工作與生活上更本質的問題。在出版產業下滑的今日,若仍將出版與個人成就或自我實現掛勾在一起,失望與痛苦恐怕就難以避免。

《做書的人》在此提供出版人一個回頭審視出版與生活本質的契機。出版究竟是什麼?透過出版我們能得到什麼?日復一日的生活又是什麼?這答案肯定不只10種(據說此書續集製作已在進行中),台灣出版人必然也有各式各樣完全不一樣的答案。當我們有一天能想得透徹,「想一輩子做出版嗎?」這個問題似乎也就沒那麼龐大,答案似乎也沒那麼重要了。

「我活在『可能性』之中。」今時今日身處四方做書的人,我們彼此共勉。●

|

|

|

作者簡介:陳雨汝 韓語教學時是烏魷(現在有點後悔當初亂選字),翻譯或寫作時是陳雨汝。寫過旅遊書和語言學習書,翻譯過小說、漫畫、字幕以及無數文件。 攝影者簡介:廖建華 獨立影像工作者,曾入圍一些影展,也出版過電影專書,新片緩慢製作中。 數年前從韓劇入坑,現則是K-pop音源粉,這次採訪後愛上馬格利酒。 企劃者簡介:陳夏民 桃園人。桃園高中,國立東華大學英美語文學系、創作與英語文學研究所創作組畢業。曾旅居印尼,現於故鄉經營獨立出版社comma books。 |

做書的人:

做書的人:

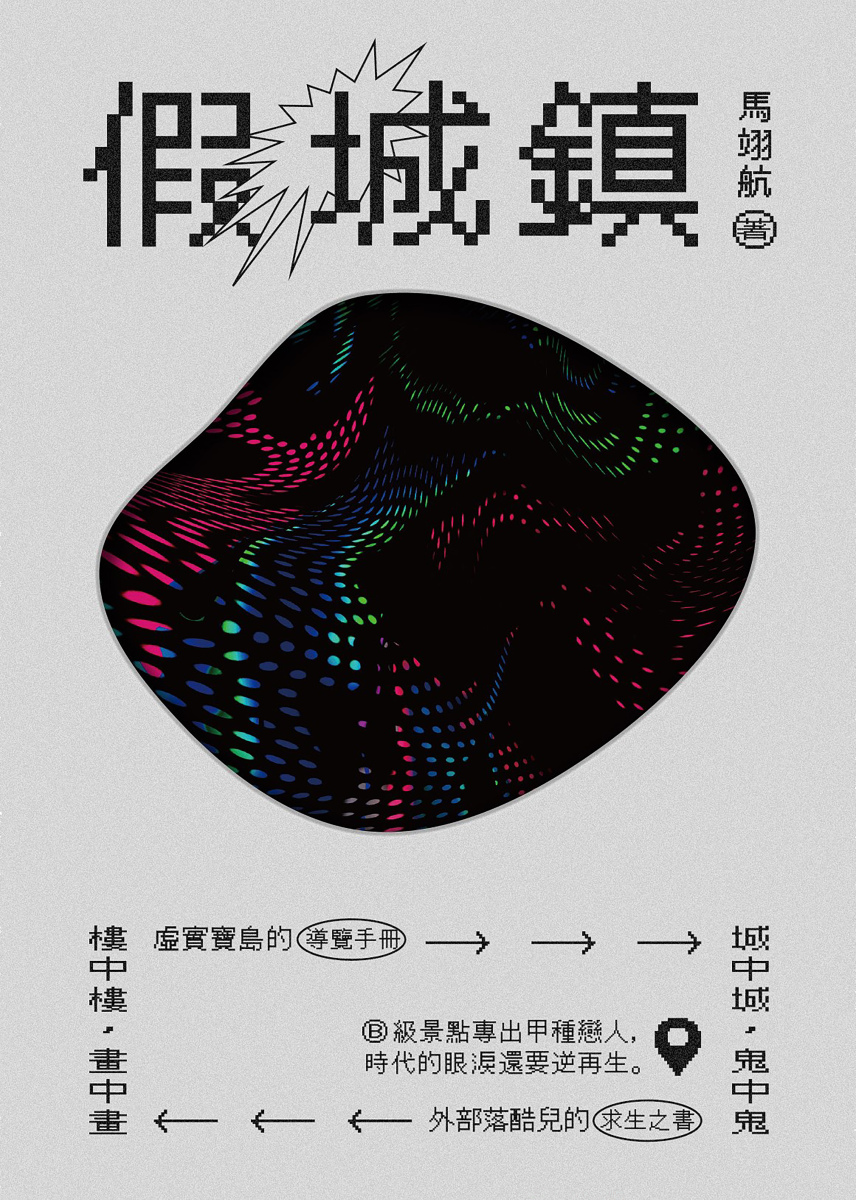

假城鎮

假城鎮

報導》文學家與漫畫家的靈魂對話:阮光民X柳廣成談文學改編漫畫

燠熱的仲夏午後,眾人還沉浸在前一晚麟洋贏得奧運金牌的喜悅,桌上一手啤酒為這場對談帶來了涼快輕鬆的開始。隨後,阮光民拿出一疊紙,竟是《植有木瓜樹的小鎮》的水彩畫原稿。眾人驚呼,趕緊將桌子與手擦乾淨,小心翻看。

「這些鉛筆線條不會被水彩暈開嗎?」慣以鉛筆作畫的柳廣成好奇詢問。「不會暈開,如果上完色覺得哪裡不夠深的話,還會再勾。」阮光民詳細介紹他繪圖、掃描、修整甚至剪裁拼貼的過程,還說:「我覺得畫紙本可以一直這樣調整很開心,這是條漫做不到的。」

不過,仔細對照原畫與成書頁面,還是可以看出明顯的差異。阮光民說他原稿刻意畫得淡雅、輕柔,但經過印刷後,成書的顏色還是比較重。

同樣先手繪作畫,再將原稿掃描成書的柳廣成說:「我也有同樣的情況。可能因為我的畫是黑白,常常是在電腦上看起來比原稿淺得多,以為是鉛筆層次更明顯的關係,印出來卻發現比較重。後來知道是螢幕色差的問題,我還在學習拿捏,還有轉檔、製版可能也都有影響。」

➤愛畫畫也愛看漫畫的臺灣囝仔與東亞浪子

經過一番畫稿、掃描與印刷等漫畫書的專業經驗交流,兩位漫畫家面對提問,從最初為什麼會成為漫畫家開始說起。

從小熱愛畫畫的臺灣囡仔阮光民,小時候家中並不反對他看漫畫書,記得上小學前、還不識字的時候,媽媽還會讓他看香港的《老夫子》漫畫來學習成語。退伍後擔任漫畫家賴有賢的助手,正式步入漫畫界。從前打工做看板、手割廣告字的經驗,讓他割網點很順手,很快就適應助手工作,也從中學習、累積許多畫漫畫的技巧與經驗。

隨後,賴有賢因應市場結構變遷,前往中國發展,阮光民則離開工作室投入廣告產業,仍利用下班時間創作,參加各類漫畫比賽。直到某一天,阮光民在公司加班到凌晨時分,他突然意識到,這本來應該是他在家畫漫畫的時間。於是他毅然決然辭去工作,全心投入漫畫創作。

那是剛跨入新世紀的年代,臺灣漫畫產業環境日漸嚴峻,漫畫家的稿費愈來愈低。所幸後來網路平台興起,漫畫家有了新的發表機會,加上政府推動相關補助,社會對於漫畫與漫畫家的形象轉為正面,情況逐漸改善。此外,阮光民也持續參加大、小競賽直至今日。

東亞浪子柳廣成也是個從小愛畫畫的孩子,且他自幼在日本長大,生活在愛看漫畫的環境裡耳濡目染。那時放學後的書報攤總是排滿等著買漫畫的人,因為每天都有新出的漫畫書。他記得約莫6、7歲,知道漫畫家也是一個職業的時候,就立志要成為職業漫畫家。後來,因家人工作的關係回到香港居住,雖然當地漫畫風氣不若日本盛行,他仍未放棄夢想。大學時期曾多次投稿獲獎,更贏得漫畫連載機會。

2019年香港爆發反送中運動,柳廣成得知一位抗議者被警察擊中右眼,有永久失明的風險。當晚,他開始用鉛筆畫下港府踐踏人權的種種,就此開啟了一條與過去截然不同的創作之路。而這條路,也帶著他來到了臺灣。

➤文學改編漫畫雙新星

從愛畫畫到成為職業漫畫家,為什麼兩人近幾年開始嘗試將文學作品改編為漫畫創作?又是如何選擇要改編哪些作品的?

阮光民於今(2024)年6月推出的新作《植有木瓜樹的小鎮(漫畫版)》,跟前作《一桿秤仔(漫畫版)》一樣同屬「臺灣經典短篇小說圖像系列」。這個系列是由南十字星文化工作室企劃,計畫改編賴和〈一桿秤仔〉、龍瑛宗〈植有木瓜樹的小鎮〉以及呂赫若〈藍衣少女〉三部臺灣文學作品,從不同的時間斷代,剖析臺灣日治時期的社會氛圍及文學成就。

這個系列期待藉由漫畫,用另外一種方式呈現文學經典,提高一般讀者接觸到這些作品的機會。阮光民說,其實他過去完全沒有接觸過日治時期的臺灣文學,多虧南十字星文化工作室牽線,讓他如同發現了一個新天地。

柳廣成則是應香港文學館的策展人、2046出版社總編輯鄧小樺邀請,從先前的兩部《我香港,我街道》文集中挑選作品,改編成漫畫版。《我香港,我街道》源自2016年起香港文學館發起的「我街道,我知道,我書寫」計畫,最後分別在2020年及2021年集結成冊出版。書中收錄多位香港作家的各式作品,包含新詩、小說、散文等,承載著各個世代關於香港的記憶。

鄧小樺給予柳廣成極大的發揮空間,讓漫畫家閱讀完文學作品後,自由從89篇作品中挑選數篇改編成漫畫,只要求盡量照顧到各個文體、區域、年齡層,呈現原作中的多元視角。柳廣成十分認同這個方向,並且刻意讓每一篇的敘事視角、節奏都有所差距。

➤將文字轉譯為圖像的局限、挑戰與突破

要將文學作品改編為漫畫創作,過程中面對的最大挑戰是什麼?首先,兩位漫畫家都提到,相較於文字,漫畫需要更多的鋪陳空間。即使原本十幾頁的短篇小說,畫成漫畫也可能是上百頁。南十字星文化工作室原本計劃將賴和、龍瑛宗及呂赫若的作品集結在單冊漫畫中一次出版,但對阮光民來說,這樣太浪費這些作家和作品了。而2046出版社原本希望柳廣成從原作中選擇10篇以上的文章進行改編,最後也是囿於篇幅,只選了8篇。

著手改編之後,就是如何將文字敘述,轉譯為圖像創作的問題了。阮光民提到,如果直接照著原作文字作畫,很容易就會破壞原本的意境。以龍瑛宗為例,作家的文字是極為優美的,所以當阮光民嘗試描繪〈植有木瓜樹的小鎮〉中墮落的意象時,就必須先藉由情節鋪陳主角剛強正直的性格與行事,然後在周遭環境布置一些誘惑,最後再安排多次的打擊,才能在漫畫敘事中,合理地讓角色崩潰並選擇墮落。

漫畫版《我香港,我街道》中,也有許多篇章的原文是散文或詩,不具有故事架構,或者文字本身風格獨具、難以改動。柳廣成說,改編時他也在思考:是否漫畫就非得有劇情不可?

閱讀文字時,通常是一句一句往下走,圖像則可以留著想像空間的連貫性。柳廣成嘗試以圖像來建立首尾的關聯,去創造一個視覺的動線,才不會讓觀眾難以閱讀。而由於詩提供讀者廣闊的想像空間,若直接照著字面繪製圖像,將會破壞這樣的想像空間。處理新詩的時候,柳廣成會保留原始文字,格外小心,反覆閱讀後再想辦法轉譯、延伸為圖像。

另外,雖然〈城南道夏娃〉與〈鼠〉原本都是小說,漫畫版還是使用了不一樣的轉譯手法。對柳廣成來說,〈城南道夏娃〉比較像是劇情片,透過角色間的互動帶動劇情,因此他將小說對白消化過後,重新以自己的方式詮釋。而〈鼠〉原本的文筆即很精緻,所以漫畫家決定大量使用旁白,引用原始文字,藉此推進敘事。

問及改編時,如何照顧圖像與文字的連貫性,阮光民回應說,其實不用太擔心。他分享了一個奇妙的心法:他認為,文學作品都是作家們從生活周遭具體的情境或形象中,觀察感受而後留下的文字,所以,漫畫家們的工作就是將這些文字返回成為圖像而已。

聽到這裡,提問的漫畫評論家翁稷安大笑說,聽起來好像很簡單,但其實漫畫家在這個過程中做了很多事啊。

➤漫畫家與文學家的靈魂對話

改編作品除了要處理原文的轉譯工作外,也需要照顧到與原作者的關係。然而,「臺灣經典短篇小說圖像系列」的原作者賴和及龍瑛宗早已過世,而《我香港,我街道》又是集結多位作家的文集。兩位漫畫家在改編過程中,如何處理與原作者的關係?又怎樣在表現原著精神與自身創作風格間取得平衡?

柳廣成坦言,改編前其實並沒有與《我香港,我街道》個別原作者進行交流,但出版後,有收到作者們在社群軟體上為漫畫版留下的佳評。

先前改編賴和〈一桿秤仔〉時,賴和的孫子賴悅顏並沒有介入漫畫家的創作,唯獨在討論作品授權的時候,表達很希望自己可以出現在阿公的作品裡。阮光民因此一不做二不休,把賴和跟賴悅顏都畫進漫畫裡,讓祖孫兩人在漫畫世界中團圓。

阮光民明確指出,改編若只是複誦原著的話,意義不大,既然來找他改編,就要融入自己的風格,但也不是搶了原作的風采。具體要怎麼做呢?他的描述有點形而上。

他說,改編時,需要把自己的靈魂空一點點出來,讓原作者的靈魂住進自己的身體裡,慢慢地對話、磨合。有時不只跟作者對話,還要跟作品中的各個角色聊天。他覺得改編文學作品有機會同時認識很多人物、角色,跟自己原創漫畫故事相比起來,滿好玩的。

雖然自己想故事相對較簡單,但漫畫家的主導性可能會太強,「改編時就需要後退一點,去想怎麼重新講這個故事,讓作者、審訂者、讀者都能接受。」阮光民笑稱,自己最近有點「改編上癮」了。

翁稷安問柳廣成,改編時也會有點類似這樣的「起乩」經驗嗎?

柳廣成想了想說道,以漫畫版《我香港,我街道》為例,即使是散文,他也會在圖像的處理上,盡量呈現多一點主線的貫穿感。但其中最鬆散的一篇是〈我愛你愛你愛你不顧一切〉,為了呼應作者當初彷彿陷入潛意識、很直觀的半自動書寫狀態,他也想呈現出自己繪圖時邊想、邊畫的感覺,所以柳廣成只有在這一篇使用了手寫字。

➤文學家放手改編,漫畫家恣意發揮

其實在這次改編工作之前,兩位漫畫家就有過與文學家交手的經驗。阮光民曾改編吳明益《天橋上的魔術師》,柳廣成亦曾改編李昂的《北港香爐人人插》,兩部漫畫出版時都非常讓人驚艷。

回顧與文學家的互動,阮光民說,第一次見到吳明益時其實非常緊張,雙方都有點嚴肅。後來一起討論分鏡稿的過程中,阮光民感覺到,或許因爲同為創作者,吳明益非常尊重漫畫家的創意,也盡力協助調整漫畫中的對白文字。柳廣成則表示,李昂會定期與他確認畫稿進度,但不太干涉繪圖風格與內容,只是偶爾主動將這部早年作品中的詞彙,修改為更符合當代習慣的用語。

有趣的是,兩位文學家都非常鼓勵漫畫家大膽運用「性」的元素。柳廣成對於性或身體的描繪,原本就沒有避忌,但還是先畫了穿著內衣的版本,結果李昂看了之後表示,如實呈現性愛場面就可以了。於是柳廣成放手發揮,他笑說:「畫到毫無侷限」。最後的成果,與其說是色情,不如說令人感到震撼。

阮光民自己的創作中從未有過性愛場面,他是抗拒用裸體或性愛圖像來吸引讀者的。他選擇以較含蓄的方式,去表現出情慾的氛圍,其餘就讓讀者自己在腦中補齊。

➤作品的政治性與鄉土自覺

在接下改編工作,思考如何改編的過程中,兩位漫畫家藉由作品的政治性意涵,覺察到許多過往不熟悉,或者還帶著困惑的議題。

阮光民提到,「臺灣經典短篇小說圖像系列」作品,主要呈現日治時期不同世代的台灣人面對殖民的態度。在賴和〈一桿秤仔〉的敘事中,族群跟政治的分野十分明確,就是「日本人很霸道,我就是要跟他衝」,這樣的對立關係對漫畫家來說比較容易詮釋。

到了龍瑛宗的作品中,臺灣人的心態就變得比較複雜。故事主角似乎已接受日治的生活,但身為殖民地人民,即使心裡認同宗主國,卻遲遲等不到宗主國的公平對待,永遠格格不入。在改編過程,阮光民更清楚認識到這段歷史的複雜性,也不斷在思考如何呈現。

而自從畫了《被消失的香港》,柳廣成有時會被親近的朋友質疑:「以前明明沒有那麼強烈的自我認同為香港人,為什麼會花那麼大的力氣在講香港的故事?」他說,他關注的是公民意識、人權議題,只是這些事件正好發生在他生活的香港,所以就想畫下來。

雖然對香港的情感難以割捨,但移居臺灣後,柳廣成覺得自己彷彿失去了討論香港議題的資格,因為自己已經待在自由的地方了,也怕自己的發言,對於還住在香港的人們來說只是風涼話而已。這些思考讓他更無法確定,該如何面對自己選擇離開香港這件事。

接到改編《我香港,我街道》的邀請,柳廣成感覺,彷彿得到一個過去沒想過的方向,去檢視自己在香港的生命經驗。不同於過往反送中運動的視角或氛圍,《我香港,我街道》提供了更完整的香港形象,讓柳廣成知道,其實香港就是伴他一路長大的地方,這個地方經歷了很多改變,創造了既定想像以外的香港,蘊含很多不同的面貌。

阮光民也觀察到,柳廣成先前關於香港的創作是比較政治性的,這次的改編則帶著離鄉背井的人回望故鄉的鄉愁感。

➤最近的閱讀及未來的計畫

對談最後,翁稷安詢問兩位漫畫家近期的閱讀,與下一步的創作計畫。阮光民最近沉迷於松本大洋的《東京日日》,這部作品描寫一名資深漫畫編輯重新檢視漫畫對自己的意義,其中對漫畫的情感、對作者的哀傷、對自身職涯的反思,都深深觸動阮光民。他笑稱,自己對《爆漫王》就相對無感,畢竟那是漫畫新人熱血闖盪的故事,對已經在漫畫產業打滾多年的資深漫畫家來說,果然還是更貼近《東京日日》中飄出的淡然及焦慮。

柳廣成則是推薦簡莉穎編劇、廢廢子作畫的《直到夜色溫柔》。他喜歡這部作品以極為寫實卻又日常的角度,描寫人與人之間的各種親密關係。在閱讀的過程中,會發現性其實並不是令人感到羞愧的事,而是每個人都有可能要去面對的日常。他認為與其說《直到夜色溫柔》在討論性,不如說這部作品在探討人際關係。

在《直到夜色溫柔》的啟發下,柳廣成正醞釀兩部原創漫畫,其中一本將再次挑戰性別議題。雖然在《北港香爐人人插》中,柳廣成對性的詮釋已令讀者大開眼界,但這一次他想要用更多自己的方式,描述不同的面向。另一部作品則將以自己漂泊遷移的經驗出發,探討人與國界的故事。

聽到柳廣成預計以半年完成兩部漫畫,翁稷安笑說真不愧是江湖傳說的快手。而聽到阮光民的下一步改編作品,更讓他力讚阮光民是臺灣少數願意挑戰中長篇作品的漫畫家。

阮光民的新計劃是著手改編邱祖胤的《空笑夢》。這是與布袋戲有關的故事,由於原著是由16個人物各自的故事撐起一個時代,較不適合漫畫連載的節奏感,因此阮光民正試著從中挑選出一位主角,讓他貫穿整個敘事。

將文學作品改編為漫畫,是文字與圖像的轉譯,更是一場文學家與漫畫家的靈魂對話。對阮光民來說,改編日治時期臺灣文學作品,讓他更深入理解當年臺灣人的心境。而對於柳廣成,《我香港,我街道》則是一次重新檢視香港的機會。這次改編的洗禮,會對兩位漫畫家未來的作品產生什麼化學反應呢?真是令人期待!●

作者:柳廣成、王樂儀、洪昊賢、周漢輝、梁莉姿、黃裕邦、楊彩杰、蔡炎培、鄧阿藍

出版:2046出版社

定價:450元

【內容簡介➤】

作者簡介:

柳廣成

香港漫畫/插畫/動畫創作者。童年成長於日本京都,深受當地漫畫文化影響,返回香港定居後修讀於香港中文大學藝術系,並持續創作,現定居台灣。曾出版漫畫《Ordinary Fantaisie》、《緬甸:放手一搏》、改編李昂小說《北港香爐人人插》 為漫畫,及連載短篇漫畫十餘部。柳廣成曾頻繁於《明報》與臉書粉絲專頁發表風格強烈的單頁漫畫,令人印象深刻。柳亦曾於港台多本雜誌報章等平台發表作品,以及擔當各文學作品的封面及內文插畫。柳廣成慣以鉛筆作畫,個人風格明確,藉由筆觸強調氛圍,探索以漫畫作為表達媒介時的可能性,並嘗試解構重組「漫畫」。樸實的筆觸裡帶有強烈的情緒變化。

作者:龍瑛宗

繪者:阮光民

出版:前衛出版社

定價:480元

【內容簡介➤】

作者簡介:

原作:龍瑛宗

本名劉榮宗,生於新竹北埔。台灣商工學校商科畢業後,成為台灣銀行行員。1937年發表第一篇以日文書寫的小說〈植有木瓜樹的小鎮〉(パパイヤのある街),獲得東京《改造》雜誌第九回懸賞小說佳作,就此於文壇嶄露頭角,陸續發表小說、新詩、評論等,並與台日文藝人士多有來往。1940年成為「台灣文藝家協會」會員,並擔任《文藝臺灣》等刊物之編輯委員。1942年辭去銀行工作,擔任《台灣日日新報》編輯,並於同年年底與張文環、西川滿、濱田隼雄等人同時獲選為「第一屆大東亞文學者大會」台灣代表,前往東京與會。受到戰後語言文化政策影響,龍瑛宗重返金融界,1976年退休,期間仍沉潛以日文陸續創作。直至1980年,龍瑛宗才成功跨語,發表第一部華文長篇小說《杜甫在長安》,再度引起文壇重視。其筆鋒蘊含對殖民社會的凝視與批判,擅長刻劃知識分子蒼白無力的複雜心理與女性視角,唯美的文字,帶有憂鬱和苦悶的情感,纖細而尖銳。

漫畫:阮光民

台灣漫畫家,風格清新乾淨,筆尖幽默和感性兼備,擅長描繪屬於台灣社會的獨特溫馨故事,富含濃厚的人文關懷與細膩的家族、親子、人性糾葛等微妙情愫,並透過場景空間的刻劃經營,表現台灣道地的草根式風土人情。作品迭獲各大漫畫獎項肯定,包括第8屆金漫獎「青年漫畫獎」和「年度漫畫大獎」雙料得主、第11屆金漫獎「跨域應用獎」和「年度漫畫獎」、日本外務省主辦之第14屆日本國際漫畫賞銀獎等。除了創作之外,亦參與文學、舞台劇作品的圖像改編。2011年起多次受邀赴國際交流,如法國香貝里漫畫節、釜山漫畫節、法國安古蘭國際漫畫節,及德國柏林文學學會駐村等2002年《東華春理髮廳》改編電視劇,2019年改編自《用九柑仔店》之同名電視劇上映;2022年《用九柑仔店》日文版出版。2023年展開「台灣經典短篇小說圖像系列」改編計畫。

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量