OB短評》#489在經驗中練習與體悟的極品好書懶人包

●王的莊稼

從農業發展到中國第一個王朝的政治生態學

The King’s Harvest: A Political Ecology of China from the First Farmers to the First Empire

布萊恩.蘭德(Brian Lander)著,蔡耀緯譯,臺灣商務,630元

推薦原因: 知 批 思 議 樂

生長於周遭有廣袤荒野的作者,對於中國改造與利用土地的方式感到震驚,於是追問一昧向前的「以農立國」原則如何形成與變化。透過多樣細緻的考古、環境以及文獻材料,復原了農業興起前的生態,也揭示政治力量對於大地的雕琢,滿佈良田的帝國,正是這份雕工的成品。既撥開了先秦史另一幅景像,也為當代帶來啟示。【內容簡介➤】

●京都

林屋辰三郎(はやしやたつさぶろう)著,林書嫻譯,黑體文化,380元

推薦原因: 知 樂

在京都書滿坑滿谷的今天,再回頭看60年代的昭和史學家如何看待古都,除了穩扎穩打的知識考掘之外,別有一股double的思古幽情,尤其是作者關於文化重於觀光的提醒,擲地如雷。【內容簡介➤】

●日常毒物

喝瓶裝水會得癌症嗎?農藥殘留有多危險?做好日常風險評估的第一本書

Everyday Chemicals: Understanding the Risks

吉拉德.勒布朗(Gerald A. LeBlanc)著,黎湛平譯,貓頭鷹出版,540元

推薦原因: 知 議 實 益

從天然的未必上好出發,進一步分析致毒的各種標準,以及相關的風險評估,同時手把手教你如何辨毒識毒。在一個無處不毒的世界裡,其實也唯有你自己,才是最權威的解毒專家。【內容簡介➤】

●好好吃教室

與孩子一起實踐的十四堂食育課

劉昭儀著,羅亦庭繪,大景文創,420元

推薦原因: 議 實 樂 益

在國內外食安問題頻傳的年代、在各地糧食自給率依舊不足的當下,食農教育的急迫性似乎不亞於性平或語文。此書提供的系統性食育培力,從種植產銷到對生命的尊重,對於食物、食材、風土、營養的識讀能力與資源正義、有一系列從玩中學的經驗傳授。對於無法只在超市、餐廳、家中餐桌上培養的食育,就從打開這本書開始。【內容簡介➤】

●淚腺壞掉

Tears Unshed

任依島、李玟萱著,游擊文化,360元

推薦原因: 議 文 樂 獨

人生走到中途、淚腺壞掉,是不再有能力哭泣?抑或是哭泣也無用?透過兩位作者的通信內容,讀者能夠帶入、轉頭、旁觀。因為閱讀不在窺探書信與他人生命的私密之境,更多是鏡像的生命映照,因此對於同一代人來說,更顯親近與深入。【內容簡介➤】

●練習好好變老

你一定會老,但要老得自在從容!醫學博士從112個關鍵字解讀高齡人士的心理與行為邏輯,消除你對老後的恐懼與不安

あなたのまわりの「高齢さん」の本 高齢者の心理がわかる112のキーワード

佐藤真一著,黃薇嬪譯,積木文化,390元

推薦原因: 知 議 實 樂 益

當全球都步入高齡化社會結構,「老化」除了是政策、系統的問題,更是每個人的日常現實。如日文原書名與作者欲強調的「在你身邊的『老人』」、或是中文轉譯後凸顯的「自身練習功課」,都將「老」從未來拉到當下。書中收錄的112個關鍵字與相應的普及化醫療、心理、社會、文化知識,清晰又簡明,更在傳達「老」也可以不卑不亢、不悲不喜。【內容簡介➤】

●女性經驗

精神分析的跨世代女性凝視

Female Experience: Four Generations of British Women Psychoanalysts on Work with Women

瓊・拉斐爾-勒夫(Joan Raphael-Leff)、羅辛・約瑟夫・佩雷伯格(Rosine Jozef Perelberg)著,王映淳譯,心靈工坊,940元

推薦原因: 知 議 樂

女性在精神分析領域似乎一直被當作分析對象,然而在此領域卻少有被記得的女性學者。此書以英國1915-1990年代的女性分析師為系譜,記錄了精神分析最黃金的世紀裡不可忽視的聲音。特別是女性分析師與女性病患間的臨床經驗,不僅是重要的歷史資料,也是精神醫學發展不可或缺的一環。【內容簡介➤】

●空間的未來

COVID-19加速產生的空間變化

공간의 미래

俞炫準著,邱麟翔譯,典藏藝術家庭,480元

推薦原因: 知 議 樂

在知識綜藝《懂也沒用的神祕雜學詞典2》中,成功將建築美學專業普及化的作者,在此書中亦發揮出色的論述能力,十分切題地以COVID-19帶來的影響,敏銳地分析公共、居家、基礎設施等空間如何因應疫情產生變化,並樂觀地擘畫與想像,未來人類能夠如何創造共好的生活空間。【內容簡介➤】

知識性.設計感.批判性.思想性.議題性.實用性.文學性. 閱讀樂趣.獨特性.公益性

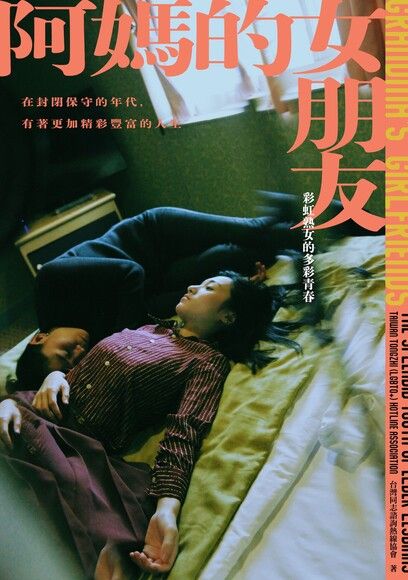

剛開始的兩年,我們一年才找到一位受訪者。受訪者找尋中,容易被辨識出也比較願意受訪者,大都是性別氣質偏「陽剛者」。《阿媽的女朋友》經歷過這些困難,我很理解要完成一本老年女同志的生命故事書寫有多麼困難。

剛開始的兩年,我們一年才找到一位受訪者。受訪者找尋中,容易被辨識出也比較願意受訪者,大都是性別氣質偏「陽剛者」。《阿媽的女朋友》經歷過這些困難,我很理解要完成一本老年女同志的生命故事書寫有多麼困難。 《同聲同氣》不只是生命故事的呈現,也有研究視野與研究倫理的討論,書中的論文有寶貴的反省和辯證。《同聲同氣》書中〈50+求愛記:趕上千禧同運列車 由ICQ搭到Les Peches〉一文,年逾七十的故事主角洋洋在母親離世後,對於自己的老後長照、身後事,有更深的體悟,擔心自己未來可能失能或入住老人院。為了能讓小20歲的女友不慌亂、從容面對,洋洋深入思考法律對於伴侶繼承財產的缺乏保障、對伴侶代理緊急醫療權的憂心。故事記載了洋洋的各種考量和與女友的互動對話。

《同聲同氣》不只是生命故事的呈現,也有研究視野與研究倫理的討論,書中的論文有寶貴的反省和辯證。《同聲同氣》書中〈50+求愛記:趕上千禧同運列車 由ICQ搭到Les Peches〉一文,年逾七十的故事主角洋洋在母親離世後,對於自己的老後長照、身後事,有更深的體悟,擔心自己未來可能失能或入住老人院。為了能讓小20歲的女友不慌亂、從容面對,洋洋深入思考法律對於伴侶繼承財產的缺乏保障、對伴侶代理緊急醫療權的憂心。故事記載了洋洋的各種考量和與女友的互動對話。

現場》罕為人知!台灣棒球的花蓮大前輩:《追尋岡村俊昭》分享會

只要聽到「花蓮縣光復鄉」,全台灣從南到北的職棒球迷不少人會立刻點頭:「啊,我知道!」畢竟,那是個星光熠熠的地方,有太多位重要球員出身當地,都來自馬太鞍或太巴塱這兩大阿美族部落。

譬如本賽季即將引退的重量級球星「周董」周思齊,故鄉就在太巴塱部落。現正活躍的選手如陳文杰、馬傑森、林佳緯等人,都曾獲頒周思齊為同鄉後輩成立的獎學金——其中陳文杰出身馬太鞍,林佳緯來自太巴塱,而馬傑森雖是卓溪鄉出生的布農族人,卻也是周思齊在光復國小和光復國中的學弟。

至於2022年獲得聯盟最有價值球員的林立,雖然在國小四年級後就已全家搬到桃園,但老家也在太巴塱部落。在這兩個梯次之間,光復鄉又出了高國輝、羅國華、羅國龍、高國麟這4位著名的兄弟檔,他們是來自於馬太鞍。

在更早之前,光復鄉出身的著名球員則有「阿讓」鄭兆行。更早更早之前,又有兄弟象創隊時的領袖人物王光輝——他的兒子王威晨目前也是該隊隊長——和「假日飛刀手」陳義信,以及史上唯一代打打出滿貫砲的總教練黃忠義。

那麼,又再更早、更早之前呢?《追尋岡村俊昭》這本新書,介紹的正是一位出身光復鄉、漢名葉天送的老前輩。從開始考察到實際成書,記者出身的鄭仲嵐前後耗時長達8年,在台、日兩國之間四處查訪,此刻終於準備妥當,能夠向讀者說出岡村俊昭的故事。

如果以後來的眼光來看,岡村俊昭可以說是第一梯次的「台灣之光」:他在1912年出生,比王光輝、陳義信早了半個世紀。還是高中一年級生時,他就已經在京都名校平安中學擔綱第四棒的重任,並代表學校先後9次進軍甲子園(全日本頂尖高中的棒球聯賽),甚至曾從後來的傳奇投手澤村榮治手上敲出全壘打。

後來,岡村也加入日本職棒,並於1944年創下.369的超高打擊率,奪下該季聯盟打擊王。而值得補充的是,1942、1943兩個賽季,聯盟打擊率居冠的選手是嘉農體系出身的吳昌征——正是拜這兩人所賜,在多位日本主力球員都被徵兵的那段期間,台灣球員竟曾連續3年奪下日職打擊王的寶座。

戰後,岡村出任南海鷹隊(現在的福岡軟銀)戰後的首位隊長,退役後轉任該隊二軍總教練,據信也是首位在日本擔任此一職務的台灣人。

岡村帶出的子弟兵,其中一位是曾4次入選明星賽、5度獲得最佳九人的岡本伊三美。書中寫道,當記者出身的鄭仲嵐前去採訪,問起他對這位老教頭有怎樣的回憶,當時已87歲的岡本突然高聲回應:「恩師啊!恩師!」這位來自花蓮縣光復鄉的老前輩,在日本重量級球員心中至今仍有著這樣的地位。

➤台日追查線索,岡村的女兒也邀請他住進家裡

但是,岡村前往日本之前的人生是什麼樣子?為什麼終其一生不曾回到台灣?這位戰前就移居日本的阿美族人,又為什麼會有漢名?關於這些疑問,絕大多數的台灣人都沒有機會知道更多,上網搜尋得到的資訊也只會是寥寥數行而已。而這正是鄭仲嵐寫作這本書的背景:在一片未知之中,想要追查出岡村俊昭的真實故事。

《追尋岡村俊昭》新書發表會的台北場,舉行的地點選在深具歷史感的大稻埕郭怡美書店。會中鄭仲嵐細說從頭,和聽眾分享他在這一路上四處找尋線索的過程。

他提到,第三次拜訪岡村俊昭的家人時,「他女兒就說,『不然你這次來住我們家好了』」,而且住的廂房還是岡村住過的地方改建而成。「真的假的?沒想到第三次就已經能博得她的信賴!」回想起當時訪談的突破,坐在凳子上的鄭仲嵐語氣依然難掩興奮,更忍不住揚起了眉毛。

然而,故人有太多舊事,即使女兒都無從得知。除了造訪岡村在日本的家人、教練時期帶出的球員之外,鄭仲嵐也四處挖掘各種檔案,後來更找到岡村在花蓮的親戚,調出他的族譜,推敲出他赴日發展的可能路徑。除此之外,最值得記上一筆的是,鄭仲嵐最後終於問到了所有既存文獻上都沒有的一項重要資訊,也就是岡村俊昭的阿美族原名:歐浪.法拉罕(Olam Falahan)。

那已經是鄭仲嵐啟動追訪任務的第6年。不只是原名,就連歐浪出身光復鄉這件事情,也是到了這時候才終於得知。換言之,直到鄭仲嵐四處訪查的最後階段,他才突然發現,這位追查多年的老前輩,竟然是自己父親的同鄉。

➤連女兒都無從得知的事,是大人們不願提起的過往

在此之前,鄭仲嵐能直接查詢到的官方紀錄資訊相當有限,只註明岡村俊昭來自花蓮港廳。照理說,包括名字、出生地這類基礎資料,只要找到岡村仍在世的家人,就應該有機會問到。殊不知,當鄭仲嵐前去拜訪岡村在京都的二女兒八重時,才發現事情並不會那麼順利。

「問了才發現,他們家裡不能談這些事情。女兒說當年『只要談這個,媽媽就會生氣』。」如今談起,鄭仲嵐已經能用一派輕鬆的語氣,回顧當年採訪時的挫折。岡村的兒女提到,「小時候小朋友當然會開玩笑,說『爸爸你過年怎麼沒有回家』之類的,但媽媽就會很生氣,所以也一直會想說,大人為什麼這麼在意這件事情。」

這個疑惑,三姊弟始終不得其解,只能從一些細節,推測這為何不是一個輕鬆的話題。比如,在他們學生時期,「爸爸不能去參加家長會,因為戶籍上我們不是同一個家族,所以他不是家長。」也因此,姊弟三人自然不會知道岡村在來到日本之前的故事,就連漢名「葉天送」都不曾聽說,遑論他的阿美族族名。

其實,岡村始終是無國籍人士,是以永久居留的身分住在日本:他戰後7年未曾回到台灣,因此早已被除籍;退休後,他終於想回老家,卻又不巧遇到日本與中華民國斷交。在這個背景下,岡村向兩國申請護照都被拒絕,直到1996年過世之前,他都沒有機會回到花蓮。

「但我記得爸爸在晚年時說,他來自花蓮港,花蓮港是個很漂亮的地方。」這是女兒對於爸爸青春期以前的人生唯一的認識。鄭仲嵐也分享,他聽到這句話之後,立刻追問女兒,想知道爸爸為什麼終於願意說起這件事。

女兒的回答是:「因為那時候媽媽不在家。」

➤一張照片帶來的關鍵突破,一舉解開身世之謎

那麼,鄭仲嵐是怎麼追查出岡村的出身呢?其實,最初的線索也是從二女兒八重那裡得來。

那時,八重拿出一整疊父親的老照片與鄭仲嵐分享。在多張岡村與日本隊友、球員的合照之間,鄭仲嵐一眼看見其中一張照片,似乎更像是與台灣原住民族人的合影。八重對此當然所知有限,只補充了一句說明:「聽媽媽說,這些好像是教會的人。」而這句說明,已足以讓鄭仲嵐往下追查。

「教會?如果把花蓮縣的教會都翻一遍,應該就能找到吧!」分享會上憶起當初的這個念頭,鄭仲嵐面露微笑,「結果我去查才發現,花蓮的教會大概有170、180間。」但既然只有這個線索,他想,不妨從家裡最近的教會開始問起。

幸運的是,當鄭仲嵐下定決心之後,機運也站在他這邊——才問到第二間,居然就讓他找到了門路。當時,那間教會大門深鎖,幸好恰巧有人看見他在探頭探腦,詢問他的來意。鄭仲嵐給對方看了那張照片,對方一眼認出照片上其中一人就住在附近,只是最近才剛過世。而當鄭仲嵐循線前去拜訪遺族,開門的人竟就是岡村俊昭的晚輩,是他的姊姊拉門(Lamen,漢名:葉鳳珠)的孫女。

找到岡村姊姊的孫輩之後,鄭仲嵐終於問出了「歐浪.法拉罕」這個族名,並得知歐浪出身馬太鞍部落,不過是在位於太巴塱部落的公學校念書,而太巴塱公學校就是今日太巴塱國小的前身。也就是說,歐浪既是與高家四兄弟和陳文杰同部落的長輩,也是王光輝、鄭兆行、林佳緯的同校學長。

至於在日治時期就已移居日本的歐浪,為何同時會有「葉天送」這個漢名?家族後輩解釋,因為歐浪的父親其實是來自鳳林的客家人,經常划船至馬太鞍部落做生意,和族人生下了3個小孩,也為他們一一起了漢名。只不過,他們的父親後來不知去向,姊弟自然也並不會說客語,完全是在部落長大。

至此,鄭仲嵐終於追出了「岡村俊昭」身世中,那些在公開資料上無從得知的事情。此後在繼續進行更多查證、蒐集了更多資訊之後,鄭仲嵐再度來到京都,向二女兒八重回報他的發現。八重也立刻把姊姊、弟弟召集回家,一起聆聽這些未曾知曉的父親的故事。

「他們已經很久沒有討論爸爸是怎樣的人」,鄭仲嵐說起當時的場景,姊弟三人相當熱情,被這些故事觸發出許多久未想起的回憶。「像是大姊就回想起:『爸爸那時候把我拉來,叫我投球,結果投一投,爸爸就說我的手很漂亮……』」聽到這裡,現場許多讀者都以為這只是普通父親對女兒會有的稱讚。

沒想到,岡村對大女兒說的下一句話竟是:「如果去當投手一定會很好!」分享會現場,好幾位讀者聽到這句話之後,也跟著台上的鄭仲嵐一起笑了出來。●

作者:鄭仲嵐

出版:大塊文化

定價:380元

【內容簡介➤】

作者簡介:鄭仲嵐

1985年生。畢業於英國倫敦大學亞非學院,曾留學福岡。道地台北市民、家族來自花蓮縣光復鄉,喜歡搖滾樂與棒球。

過去任職台灣的電視台,現為駐日本東京的記者,nippon.com繁體字編輯,定期供稿德國之聲中文與其他台灣媒體。著有《唐鳳:我所看待的自由與未來》(與丘美珍合著,文藝春秋/親子天下),同時擔任樂團The Seven Joy吉他手,負責作詞作曲。

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量