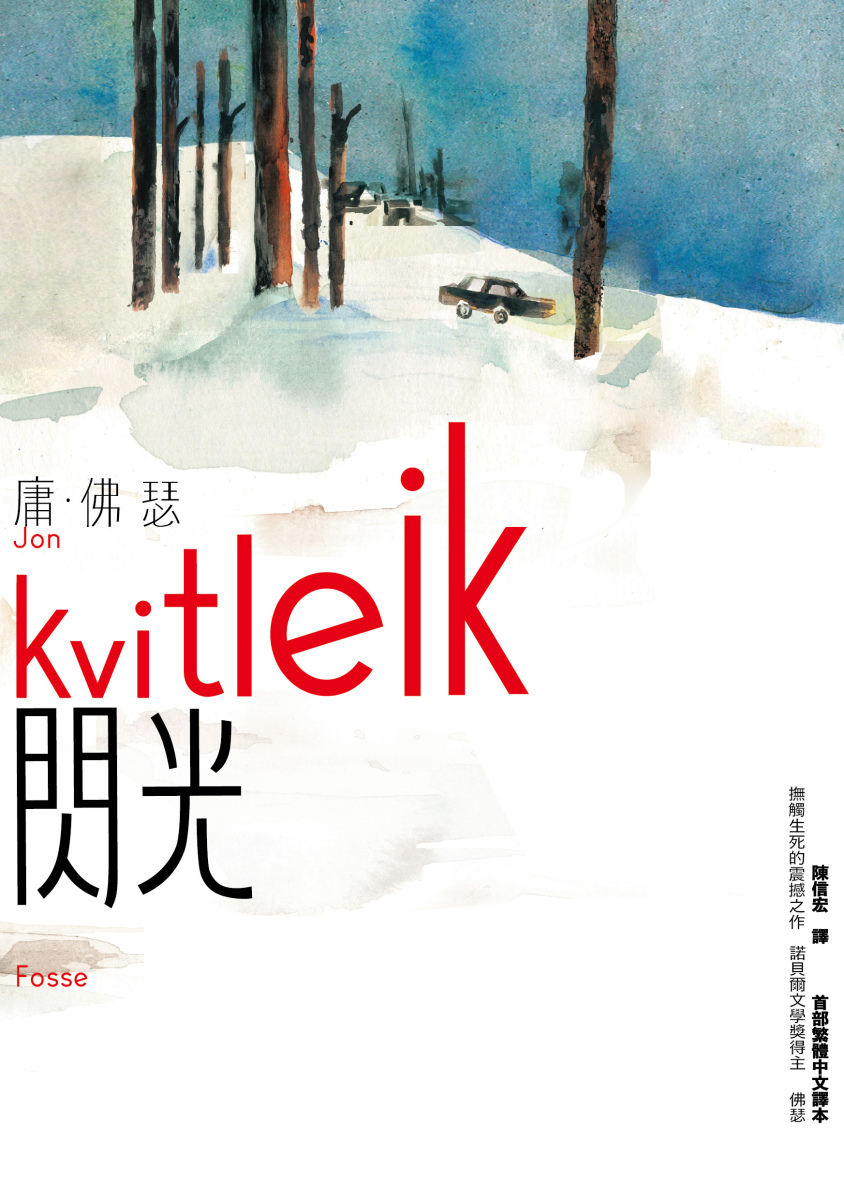

書評》前往死蔭的智慧——讀庸.佛瑟(Jon Fosse)《閃光》

初讀《閃光》這本書時,我們會發現整篇小說的基底建立在一個開車者的瀕死體驗——遇到一個發光體、如同幻影般的父母、赤腳黑衣人。這些存在引領著主角,「照亮了那呼吸著的虛無」,帶著他前往死蔭之地。

Jon Fosse對於死亡母題的探討可以從他的成名作《Septology》的敘事者Asle來談起:他在無止盡的敘述之中(Jon Fosse完全沒使用句號)尋求上帝為何將真理隱藏,Asle認為:「上帝通過隱藏來顯示自己」。《Septology》和《閃光》都以第一人稱敘述者的瀕死作為結束,而死亡是一種語言的臨界點,所有的敘事與記憶都不夠用,只能以類似合唱的方法,將散亂的思想和詞語組織起來。

然而,《閃光》中對於死亡的看待卻完全相反,在這本書中,讀者可以看見更多關於自我的懷疑、存在的不確定、甚至是對語言的放棄。也許我們有兩個觀念可以作為切入點:

一是卡夫卡式的開頭,主人翁在毫無解釋的狀況下遭遇事件,對自己的動機感到困惑,不停在尋找答案;而卡夫卡的高明之處在於,讀者可以在閱讀中找到問題的解決方案,但最終還是會發現,我們永遠找不到一個決定性的答案。

《閃光》的主角就是如此,連他自己都不明白,那天晚上他為什麼開車,為什麼走上通往森林的道路,導致輪胎陷在泥巴裡。他越來越不確定什麼是真實的。他下了車,跌跌撞撞地穿過一片厚厚的積雪森林,起初他只是不想被凍死,但他越來越發現,自己的本能正在尋找其他東西。他說服自己是在尋找其他人,在黑暗中,他反而越來越豁然開朗。

二是柏拉圖在《理想國》(卷七)中的「洞穴寓言」,而Jon Fosse對於發光體、閃光、天使的意象,正是對柏拉圖寓言的顛覆。簡單來說,洞穴寓言其中一個重點在於呈現「人類需要尋求真理」:有一群人被鐵鍊束縛在一個洞穴深處,在他們身後有一籃籃篝火,火焰在他們前方投射出陰影,讓他們能看到各種影像的倒影。這是他們在洞內唯一能看到的東西,所以,對他們來說,真理無非是影像的陰影。但是,如果他們能掙脫鎖鏈,他們可以走出洞穴,看到太陽、顏色、一個全新的世界。

人們常常會將這個寓言的重點擺在影子上面,但也許我們可以換一個思路:光的來源與啟迪,也許比我們看見的東西更重要。例如,陽光不也是另一種篝火,光線將訊號帶給視神經與大腦,讓我們看見物體輪廓?所以,在Jon Fosse的邏輯中,現實生活是一種洞穴,而瀕死的光芒帶給我們的體驗,是另一種太陽,帶我們進入一個陽光明媚的未知世界。

在書中,讀者可以發現,敘事者身處「黑暗的樹林深處」,待在無法感知的陰影之中,所有的理性和理解都不足以讓他逃離,甚至是主宰自己的感知。然而,現實卻從這種無法感知、不理性的黑暗中浮現出來——敘事者不停地自我發問,但完全沒有問號(與《Septology》相反)。我們可以將這些沒有問號的自問,視為一種啟發式(heuristic)敘事——並非丟出問題就跑,而是在發問的途中發現和解決問題的過程。

所以,我們能看到敘事者不停地在森林中「發現」與「確認」父母、發光體、赤腳黑衣人的存在。在叨叨絮絮之間,不斷確立自己的在場(presence)——不僅是物理存在,而是精神或心靈層面,生命意義的在場。而那如同幽靈的發光體,是敘事者早於發掘自我之前,第一個在場的東西。當敘事者模模糊糊,不知道自己是否發生甚至已死的時候,這個閃爍的白色存在喚起了他對於存在的狐疑,甚至敘事者對著發光體提出質疑:你是在跟隨我嗎?而它回答:「我沒有跟隨你。我正與你同行。」

至此,Jon Fosse在這本書的母題才真正顯現:真正的啟蒙(Lumière)並非來自外部的光這麼簡單(例如日光與人造的燈光),而是來自內部的黑暗——人必須先知曉、追求、理解體內之暗,才能接受外在光芒,啟迪明智,讓光與我們一起同行。我們所付出的代價很簡單,就是死亡罷了。

而父母,也許是人們體內最原始的黑暗。父親心不在焉,幾乎沉默,而母親則充滿樂觀。但他們也無法幫助他找到出路,甚至開朗的母親認為主角的結局「就是這樣的」,與主角最後失去了呼吸,暗示他可能沒救了。這段瀕死的過程就如同誕生,在黑暗之中,我們脫離了母體,努力往光縫擠去。

而成長的過程中,父母逐漸離我們而去,那又是另一種死。好像只要了解了這點,死亡就並不怎麼可怕。因為到最後,父母都會在死蔭之外,等待我們蒞臨。我們會攜手彼此,一起踏入那虛無。這也是這本書中的發光體,積極想要傳達的事。●

|

|

|

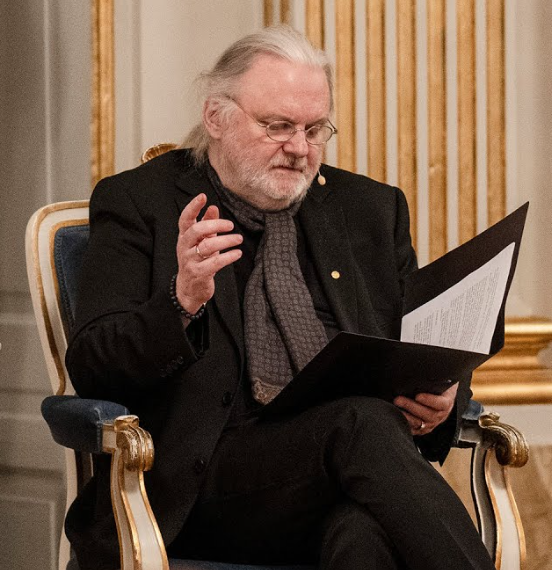

作者簡介:庸‧佛瑟Jon Fosse 挪威作家、劇作家、翻譯家 1959年出生於挪威豪格松(Haugesund)。從小在挪威西部的斯特朗德巴姆村(Strandebarm)長大,是一位「西挪威人」(Vestlander),與群山、峽灣、大海,以及當地人獨有的思維方式與語言,有著密不可分的聯繫。 佛瑟著作等身,創作類型廣泛,包括小說、詩集、童書、散文與劇本共有70多部作品。2003年獲法國頒授「國家功勳勳章」騎士勳位;英國《每日電訊報》評為全球百大在世天才第83名;2011年起,獲得格洛登(Grotten)的居住權──位於奧斯陸王宮園區內。該住所授予對挪威藝文有卓越貢獻者,居住權由挪威國王親自頒布。 2023年的中短篇小說《閃光》,如獨幕劇將漫長人生化約為短短一瞬的靈光頓悟。7歲時,他經歷了一場重大的意外,命懸一線。當時看到一道閃光,感受到平靜美好。他回憶道:「這段經歷從根本上改變了我,也許也因此讓我成了作家。」 |

閃光

閃光

童書短評》#162陪孩子一同探索緊密的親子關係

●鯊魚使者

The Shark Caller

齊拉.貝賽爾(Zillah Bethell)著,柯清心譯,東方出版社,380元

推薦原因: 文

適讀年齡:小學高年級、國中(11-15歲)

為了復仇,12歲的藍翼誓言成為鯊魚使者,她不顧一切衝撞禁忌,不畏風浪潛海尋覓,但就在與巨鯊面對面、眼對眼的最後時刻,真相終於揭曉,所有的思念與懼怕、寬恕與救贖,湧湧襲來又靜靜散去。作者用極其溫柔又充滿生猛之力的文字,把我們帶到遙遠的巴布新幾內亞島小村莊,一起經歷這段有海浪拍拂、有烈日守護,充滿神話元素與生死震撼的旅程,一頁一頁,潛潛浮浮,圓滿所有未竟的心事。【內容簡介➤】

●奇妙的生活文明大百科

Encyclopedia of Ordinary Things/Encyclopedia of Ordinary Living

從鞋子到馬桶,改變人類的50個創新發明/從浴室到客廳,影響人類的小東西和大發明

史黛邦卡.薛甘妮諾娃(Štěpánka Sekaninová)著,伊娃・邱比柯娃(Eva Chupíková)繪,呂奕欣、張毓如譯,小漫遊,580元

推薦原因: 知

適讀年齡:小學高年級、國中(11-15歲)

從鞋子到馬桶、從浴室到客廳,原來許多我們天天使用、天天走動的用品與空間,背後都有著好悠長的曲折演變與好獵奇的創意祕辛啊!這兩本書的作者與編輯團隊非常用心研究、消化、剪裁歷史資料,用超豪邁的開本、超精美的插圖、超簡潔的文字,把一切從史前時代開始細說給你聽,順著清晰時間軸與每個時代的人類打照面。看看當時的他們如何打扮、上廁所、玩桌遊、矯正牙齒……橫跨古今東西、充滿人情氣息的主題與故事,無論大人小孩讀來都會大呼過癮。【內容簡介➤】

●青蛙哥哥的美夢

꿈에서 맛본 똥파리

文、圖:白希那(백희나),蘇懿禎譯,維京國際,400元

推薦原因: 趣 圖

適讀年齡:學齡前、小學低年級(4−8歲)

獨坐蓮葉的青蛙哥哥看似淡定,眉目及內心卻有著陣陣漣漪。瞧牠的舌頭多忙啊,咻一下往東,咻一下往西,不放過任何蒼蠅,卻沒有一隻進到自己的肚子裡。初翻這本書時完全猜不到這是白希那的作品,她再一次突破慣常風格,改用描圖紙配上剪貼與攝影,實現了「化繁為簡」的圖畫書理想境界。這場池塘光影中的獨幕劇,鏡頭畫面看似不動,張力與餘韻卻乍然齊放,從頭到尾牢牢抓住觀眾眼睛,演得可真是高明。【內容簡介➤】

●當你發現一顆剛剛好的石頭

When You Find the Right Rock

瑪麗・蓮・芮(Mary Lyn Ray)著,費里希妲.薩拉(Felicata Sala)繪,黃又青譯,阿布拉教育文化,399元

推薦原因: 文 圖

適讀年齡:小學低、中年級(7-10歲)

一顆剛剛好的石頭,可以放在口袋裡跟著走,可以在沙灘上堆疊排列,可以讓你躺著仰望星空。一顆剛剛好的石頭,或巨大或小巧,或堅硬或圓潤,陪伴著或快樂或孤單的你,擁有它,便擁有整個世界與地球。在這本安靜卻充滿想像的書裡,在美麗紋理的溫柔陪伴下,每個人都可以找到自己或顯露或隱藏的心,釋放包藏在粗礪中的溫柔,好好緊握。【內容簡介➤】

●啾啾的媽媽

Little Chick Pee Yaki’s Mum

삐약이 엄마

文、圖:白希那(백희나),蘇懿禎譯,維京國際,400元

推薦原因: 文 圖

適讀年齡:學齡前、小學低年級(4−8歲)

胖妮萬萬沒想到,自己會從「凶狠貓咪」變成「慈愛媽咪」,看著眼前那隻被她生出來的黃澄澄小雞(真的是親生的,不要懷疑!),硬梆梆的眼神動作瞬間瓦解,前後簡直判若兩貓啊!貓咪與小雞變成家人,如此奇幻不合邏輯的劇情設定,對白希那來說完全不是問題。光用黑、白、黃幾種顏色以及俐落線條,便創造出豐富的情感對比與想像空間。許多畫面令人噗哧一笑又感動不已,濃濃的愛意與深意都被畫活了、畫暖了。【內容簡介➤】

●媽媽樹

陳俐穎著,黃海蒂繪,信誼出版,320元

推薦原因: 趣 文

適讀年齡:小學低、中年級(7−10歲)

小妖怪摘下媽媽樹果實,一次擁有了10個媽媽,再也不是孤兒了。只是,媽媽們一起愛他,也一起管教他,惱怒的小妖怪於是把水潑了出去,害媽媽們一個一個變回了苗、冒出了芽……在充滿層次想像的文字裡,在洋溢童話色彩的畫面中,我們看見了小妖怪對母愛的渴望與抵抗,也看見他如何在衝動懊悔後,想辦法彌補錯誤及修正自己,珍惜這得之不易的愛護。看似簡單淺顯的文字,精準寫出了孩子的內心轉折與人性起伏,在跌跌撞撞中迎向歡喜結局,找回那份甜蜜的、寬容的愛。【內容簡介➤】

●我和媽媽在月亮的肚子裡

Midnight Motorbike

莫琳.夏伊.泰薩 (Maureen Shay Tajsar )著,以希塔.賈恩(Ishita Jain)繪,柯倩華譯,水滴文化,420元

推薦原因: 文 圖

適讀年齡:小學中、高年級(9-12歲)

銀白的月光、金黃的紗麗服、靛藍的孟加拉灣、蓊鬱的雨季叢林……所有顏色模糊交織在燠熱氤氳裡,隨著加速的摩托車拉出絢麗輝煌的弧線,烤餅與香料的氣味跟了過來,風也把前方的海浪聲送到耳畔。隨著細緻如詩的文字與畫面,我們與作者一起回到南印度,依偎著母親熟悉的體溫,重溫那一趟難以忘懷的冒險夜遊,即使好多年過去,刻在心裡的鄉愁依舊那麼濃。【內容簡介➤】

●媽媽商店

潘家欣著,林廉恩繪,聯經出版,420元

推薦原因: 趣 圖 創

適讀年齡:小學低年級(7−8歲)

把媽媽賣掉,值多少錢?把媽媽買回來,又該開價多少?書裡的小兄妹闖入二手商店,討價還價急著把媽媽贖回家,但仔細瞧瞧媽媽本人的反應,似乎不太情願呢,誰懂她心中真正感受?這一路的離奇尋母過程,從一開始的扉頁便已埋下線索,過程中許多對話與拉扯令人莞爾,卻也讓我們重新思考媽媽角色的價值與意義。當她被找回家、迎回家後,是否又淪為家事「工具人」?孩子有因此成長領悟、主動分擔嗎?不管是在故事或在現實生活裡,這個答案都需要被看見、被實現。【內容簡介➤】

●我是船

ぼくは ふね

文、圖:五味太郎(ごみ たろう),郭孚譯,上誼出版,380元

推薦原因: 文 圖

適讀年齡:學齡前、小學低年級(4−8歲)

可以航行,可以奔馳,可以漂浮,可以去到任何想去的地方——五味太郎筆下的這隻小船,擺脫了「生而為船」的命運,造型彷彿眨著兩隻大眼睛,一路隨心所欲,從岸邊到天際都留下怡然自在的軌跡。創作生涯邁向50年,這本書或許呈現了五味太郎現階段的人生觀:可以是現實,可以是想像,可以是一本色彩乾淨豐富的繪本童書,也可以是一本隱喻生命的成人哲書學。當讀者紛紛各自解讀時,大師早已乘輕舟駛過萬重山。【內容簡介➤】

●米糕甜蜜蜜

文、圖:江明恭,信誼出版,350元

推薦原因: 圖

適讀年齡:學齡前、小學低年級(4−8歲)

木刻版畫加上傳統花布拼貼,讓讀者一眼便感受到這本書的濃厚客家氣息,走進熱鬧滾滾的嫁娶場面,體驗那道地的、甜蜜的、撲鼻而來的好人情與好滋味。故事看似寫得簡單,文字與畫面卻處處藏匿用心,生動介紹客庄人家為出嫁女兒製作米糕的習俗。怎麼洗,怎麼煮、怎麼拌、怎麼裝,每道食材與步驟都不馬虎,承載了一家人滿滿的祝福,也傳承民間在地米食文化,讀起來特別有意思。【內容簡介➤】

知識性.趣味性.文學性.圖像表現.創意

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量