童書書房》繪本作家尤塔.鮑爾辭世,法蘭克福書展以脆弱世界中的兒童讀物為題,及其他藝文短訊

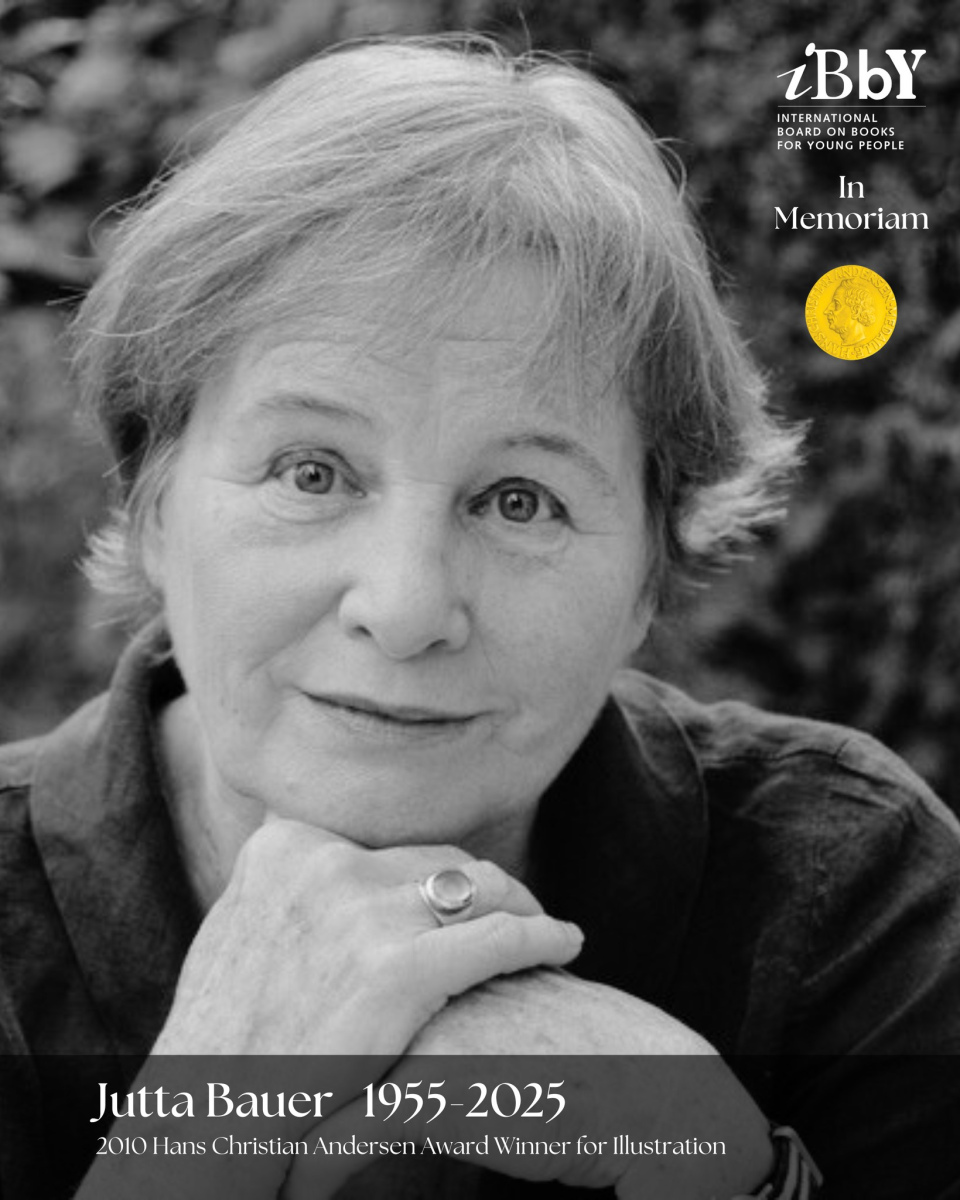

【德國繪本作家尤塔・鮑爾辭世】

「我相信故事就像容器。它們提供了一種形式,但每一位讀者——無論老少——都會用他們的經歷和個人故事重新填充它。」

——尤塔・鮑爾(Jutta Bauer, 1955-2025)

上個月辭世的德國繪本作家尤塔・鮑爾,曾於2010年榮獲國際安徒生插畫家獎,評審指出,「尤塔・鮑爾的作品在口頭語言和視覺語言之間創造了一種和諧,並在其獨創性和創造力中運用了哲學方法。」鮑爾以其獨特的藝術風格、飽含張力的敘事手法聞名國際。她不僅是一名插畫家、童書作家,同時也是漫畫家並創作動畫電影,她總是能透過簡潔、俐落的圖畫處理複雜的主題。

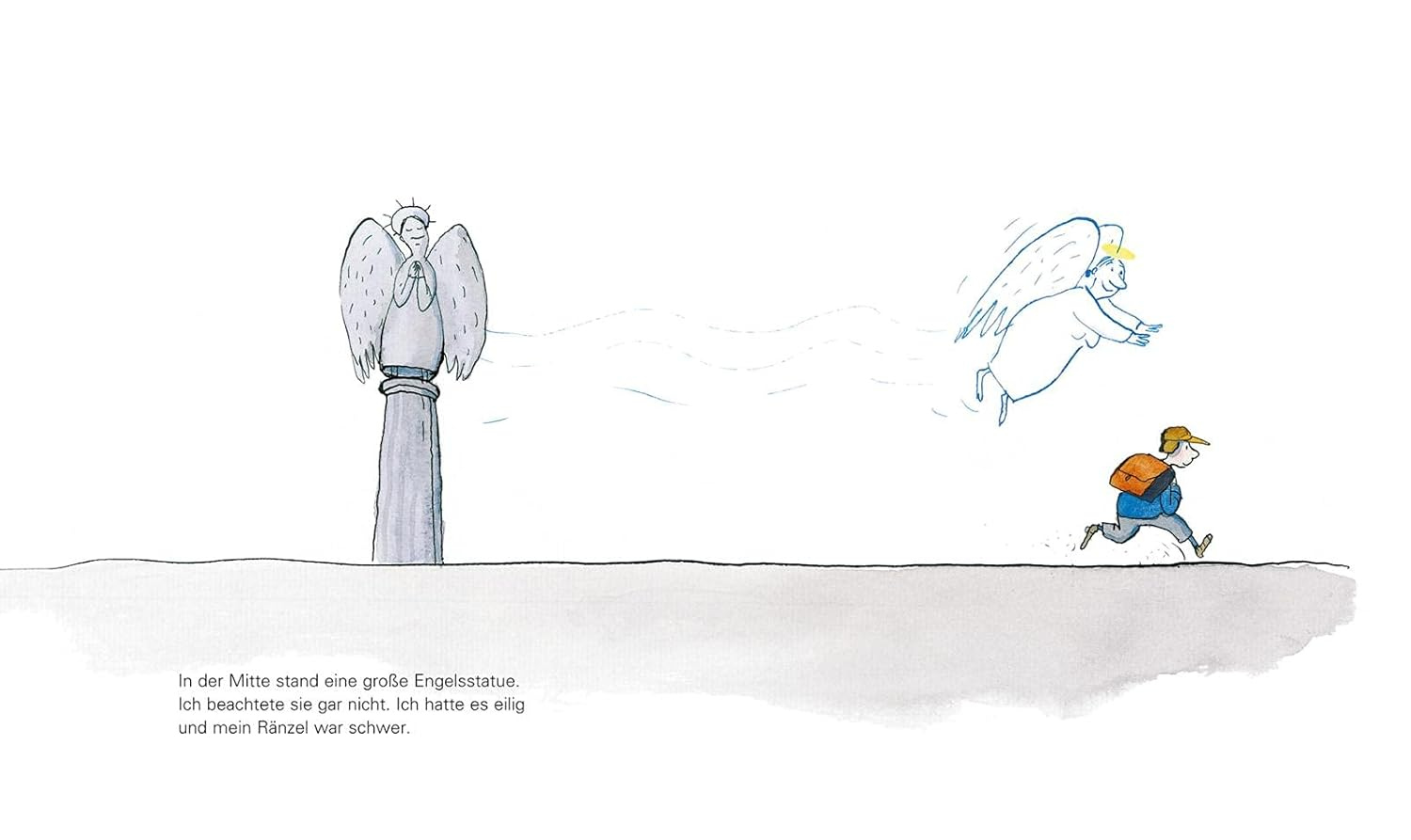

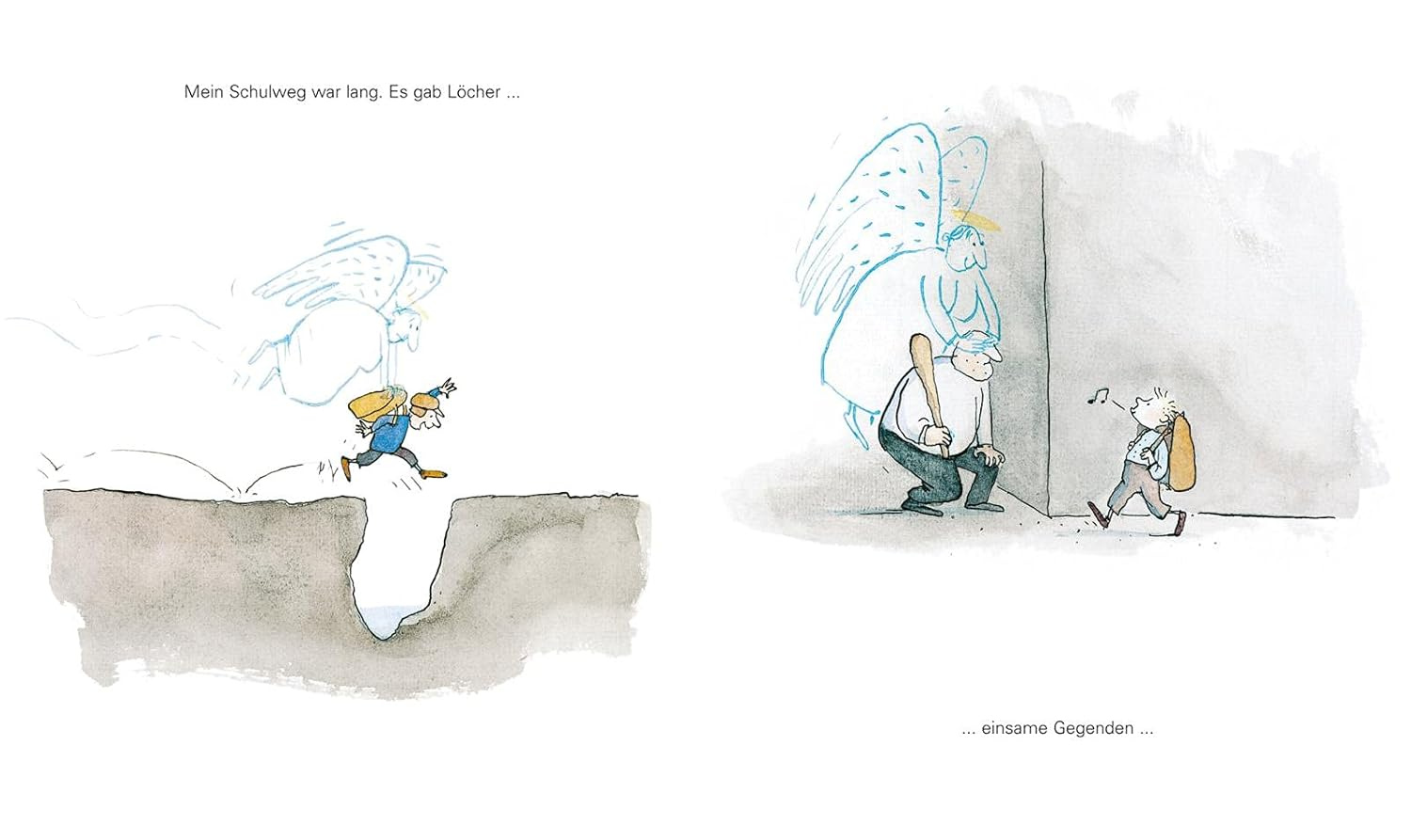

德國兒童及青少年文學博士瑪蕾爾・奧特肯(Mareile Oetken)於《Bookbird:國際兒童文學期刊》(2010)指出:「鮑爾的圖畫總是充滿真摯的奉獻、幽默和樂觀,以及面對人生起伏和矛盾時所展現出的非凡謙遜。仔細品味她的圖畫書,總能體會到兩件事:維繫世界最核心的東西——信任、愛、安全感——簡言之,這正是她希望透過圖畫和圖畫書傳遞給孩子們的希望之線。在她看來,這也是兒童文學的真正意義所在,但同時,有些矛盾並非總是能得到解決。在溫暖而親切的場景中,仍有些格格不入的角色:無家可歸的人和被遺棄的人。 」

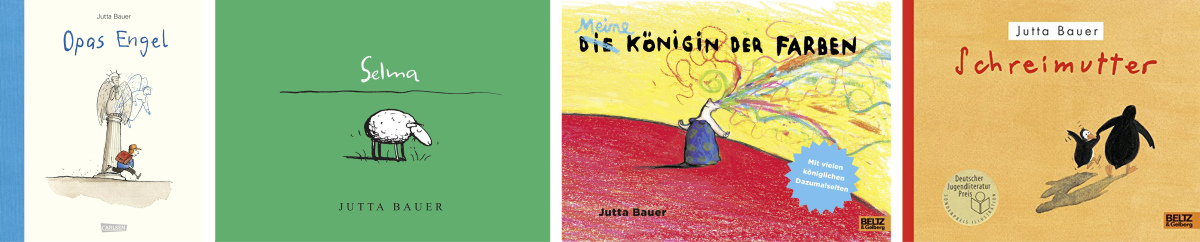

尤塔・鮑爾以探討死亡的《爺爺的天使》(Opa’s Engel)獲頒多瑙河獎、《大吼大叫的企鵝媽媽》(Schreimutter)獲頒德國青少年文學獎,並以《色彩女王》(Die Königin oder Farben)揚名於芝加哥國際兒童影展。她知名的作品還有以智慧和幽默探討幸福為何物的《Selma》。

鮑爾喜愛墨水、蛋彩畫、色鉛筆和蠟筆等媒材,擅長以微妙的色彩和線條傳達出深刻的情感,她的作品被譽為具有「顛覆性」、「詩意」和「獨創性」。鮑爾終其一生創作出40多部兒童讀物,至今已被翻譯成18種語言。「我不想躲在書後面」、「沒有一個故事對孩子來說是太沉重的。」尤塔・鮑爾透過作品反覆強調,將個人經驗和對生活的觀察融入作品中,從未對她造成任何不利的影響。她的圖畫書記錄了她曾走過的路,包括一路上遇到的所有坎坷。鮑爾的故事和圖畫遠非傳統的、過度保護兒童的,也不是專為兒童創作的田園詩,她的創作真正體現了「生命」這個詞彙的精髓。

【法蘭克福書展兒童大會主題:「脆弱世界中的兒童讀物」】

2025年,法蘭克福書展兒童大會主題為「脆弱世界中的兒童讀物」,特別邀請兒童文學家及插畫家薛弗勒 (Axel Scheffler)擔任主講嘉賓。我們活在一個脆弱的世界,針對兒童讀物、創作者或出版商的攻擊日益增加,導致兒童接觸圖書的管道深受影響。來自圖書產業的各方人士將聚集書展現場,探討如何不讓孩子在脆弱世界中脫離閱讀的軌道、如何反擊那些試圖審查和限制兒童接觸書中真實世界的種種外力。法蘭克福書展延續去年的閱讀精神,今年將持續關注兒童讀物,與會嘉賓將共同提出一些可適用於其他環境、國家和語言的借鑒經驗。

今年,再度由關注性別平等和族群身分認同的美國作家Lawrence Schimel主持會議,除了邀請薛弗勒發表演說之外,還舉辦了兩場重點論壇,參與者包括麥克米倫出版公司首席執行長Jon Yaged,烏克蘭作家、翻譯家及編輯Kateryna Mikhalitsyna等學者專家及出版人。討論的主題包括:

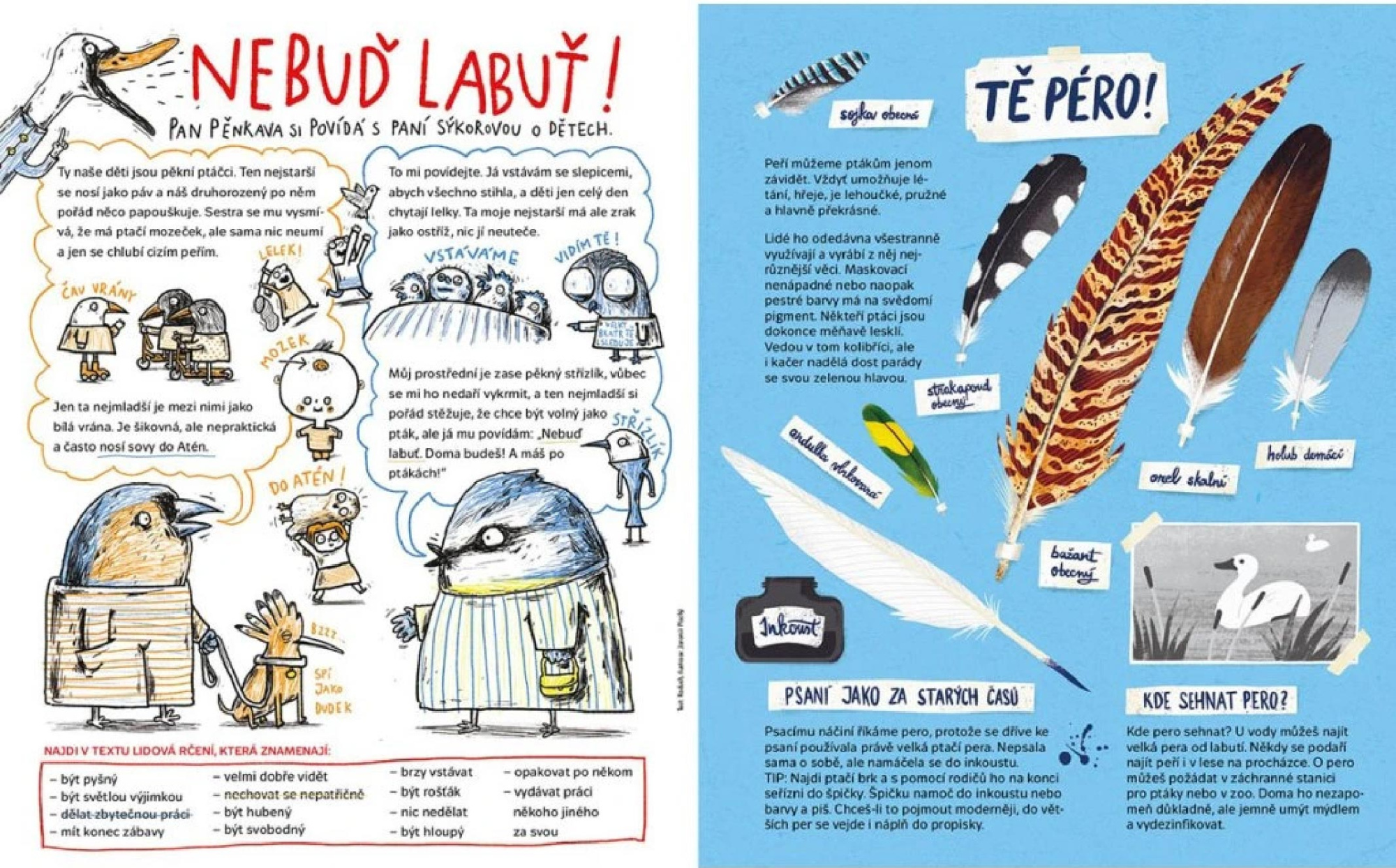

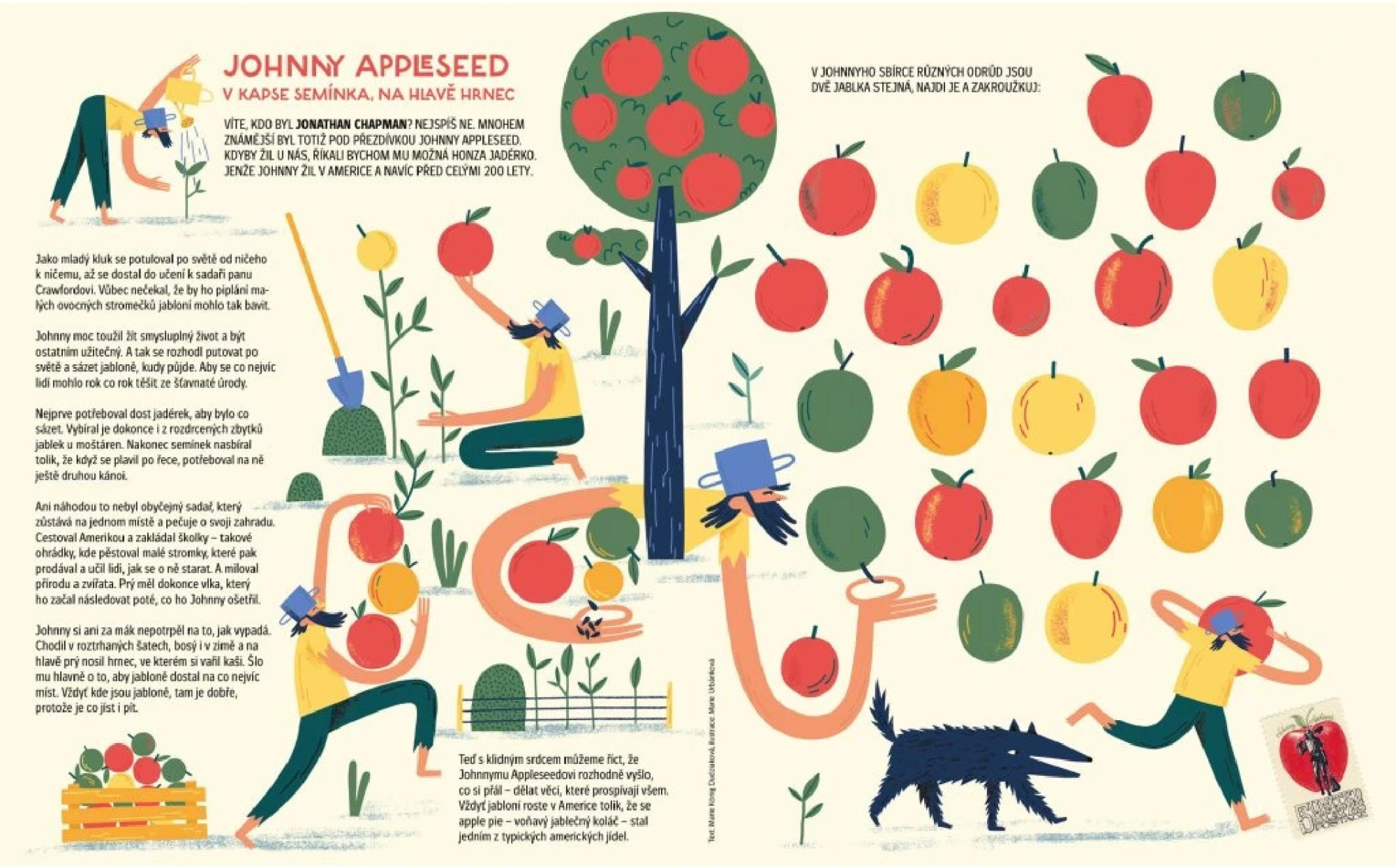

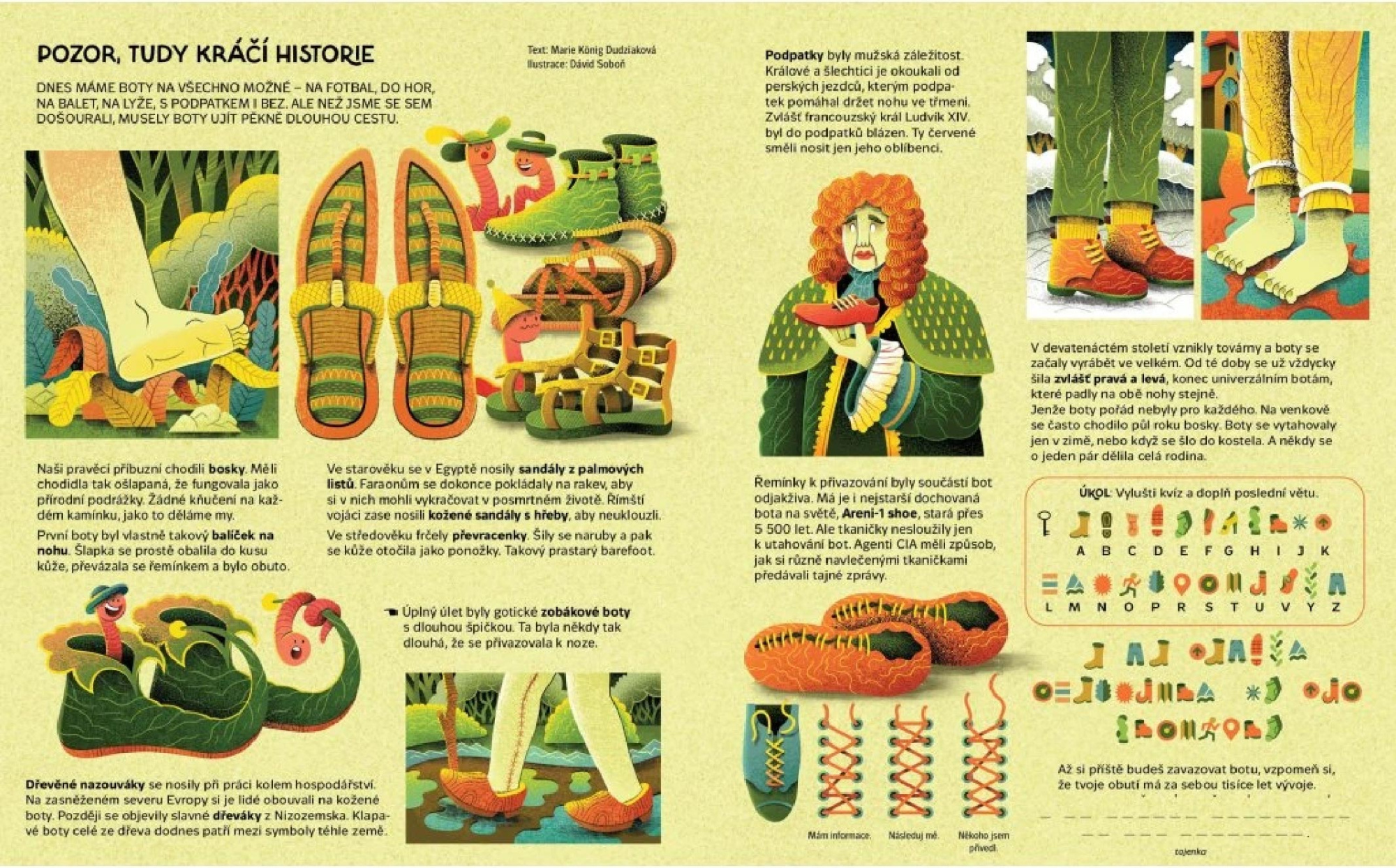

- 兒童雜誌——不只是娛樂(Petra Nováková,Raketa 兒童雜誌,捷克)

- 兒童讀物的多樣性——我們都屬於這裡(Sheeko Ismail,黑人兒童圖書館,德國)

圖片來源:黑人兒童圖書館官網

- 包容性很重要(Andrea Bartino,LIA 基金會,義大利)

- 世界各地的圖畫書(Katie Sassienie,Ladybird/英國企鵝蘭登書屋)

- 從黑暗走向光明——「破碎卻活著」背後的使命——受虐後尋找力量的指南(Petra Barzauner,Silbermund 出版社,德國)

在其中一場名為「煤礦裡的金絲雀」論壇指出,針對兒童讀物及其創作者與出版商的攻擊,往往是政府從民主走向專制的前兆。來自圖書產業的各方人士將於該論壇中探討出版界如何反擊圖書禁令和威脅,出版等相關機構又可以採取哪些行動。本屆論壇將展示一些出版商的案例,他們勇敢地出版兒童讀物,卻因追求自由而受到威脅,這些被禁的兒童讀物正是我們所處的世界的縮影。

【美國禁書風潮愈演愈烈】

本週,網路雜誌《Slate》發布了一份榜單,列出美國近25年來25本最佳圖畫書。這份榜單基於對「一百多位作家、插畫家、圖書館館員、書商、學者和出版專業人士」的調查,反映21世紀圖畫書的演變,其形式變得更加多元化、包容性和不拘一格。

上榜的圖畫書有現代經典繪本《奧莉薇》(Olivia)、《別讓鴿子開公車》(Don’t Let the Pigeon Drive the Bus),還有被書評專家提及最多次的圖畫書《市場街最後一站》(Last Stop on Market Street)。不幸的是,這本在全美獲獎無數,由馬特・德拉佩尼亞(Matt de la Peña)和克里斯汀・羅賓遜(Christian Robinson)共同創作的書籍,竟是禁書審查浪潮中最早被禁止出版的書籍之一。自2021年以來,審查浪潮已導致全美近16,000本圖書被禁。

此外,這次《Slate》雜誌評選出的25本最佳圖畫書中,共有6本圖畫書被列為禁書。美國筆會(PEN America)反對書籍審查制度及其背後的種族偏見和排他性,並將這些兒童讀物納入「禁書索引」(PEN America Book Ban Index Data),提供更多民眾查詢、閱讀:

➤《王冠》(Crown: An Ode to the Fresh Cut, Derrick Barnes, James C. Gordon)

本書是一首充滿活力、引人入勝的歌曲,頌揚了黑人男孩美麗、原始、保有自信的生命,當男孩們攬鏡自照時,他們如何看待自己。

➤《夢想家》(Dreamers, Yuyi Morales)

本書講述作者尤伊・莫拉萊斯,她帶著襁褓中的兒子從墨西哥來到美國,在公共圖書館一本接著一本閱讀,在陌生的土地上學習新的語言、安家的故事。該書已被至少3個學區禁止。

➤《每一件善良的事情》(Each Kindness, Jacqueline Woodson, E.B. Lewis)

本書由美國國家圖書獎得主、前美國青少年文學大使、林格倫紀念文學獎得主賈桂琳・伍德生撰寫,講述一個女孩搬到小鎮卻受人冷落,她沒有交到任何朋友,最終搬走且令人心碎的故事,也是關於同理心和友誼的深刻省思。

➤《胡利安是隻美人魚》(Julián Is a Mermaid, by Jessica Love)

本書講述一位男孩夢想打扮成他在地鐵上看到的女人,而奶奶以無條件的愛擁抱他的故事。《Slate》雜誌評論,「故事坦誠地傳遞了重要訊息,使得這本書自出版以來所經歷的諸多挑戰和禁令顯得荒謬且可笑。」自2021年以來,這本書已在至少9個學區被禁止。

➤《市場街最後一站》(Last Stop on Market Street, Matt de la Peña, Christian Robinson)

這本同時榮獲「紐伯瑞金獎」、「凱迪克銀獎」,備受國際書評讚譽的美麗圖畫書,講述了一位小男孩與奶奶一起乘坐公車的經歷,這趟日常卻不凡的旅程教會了男孩如何善待他人、體諒他人。

➤《永不潰敗》(The Undefeated, by Kwame Alexander)

這本以詩歌(韻文)體裁寫成的美麗圖畫書,充滿力量地講述了美國黑人人權運動的艱辛,以及那段無法被輕易遺忘的歷史。

【出版新訊】

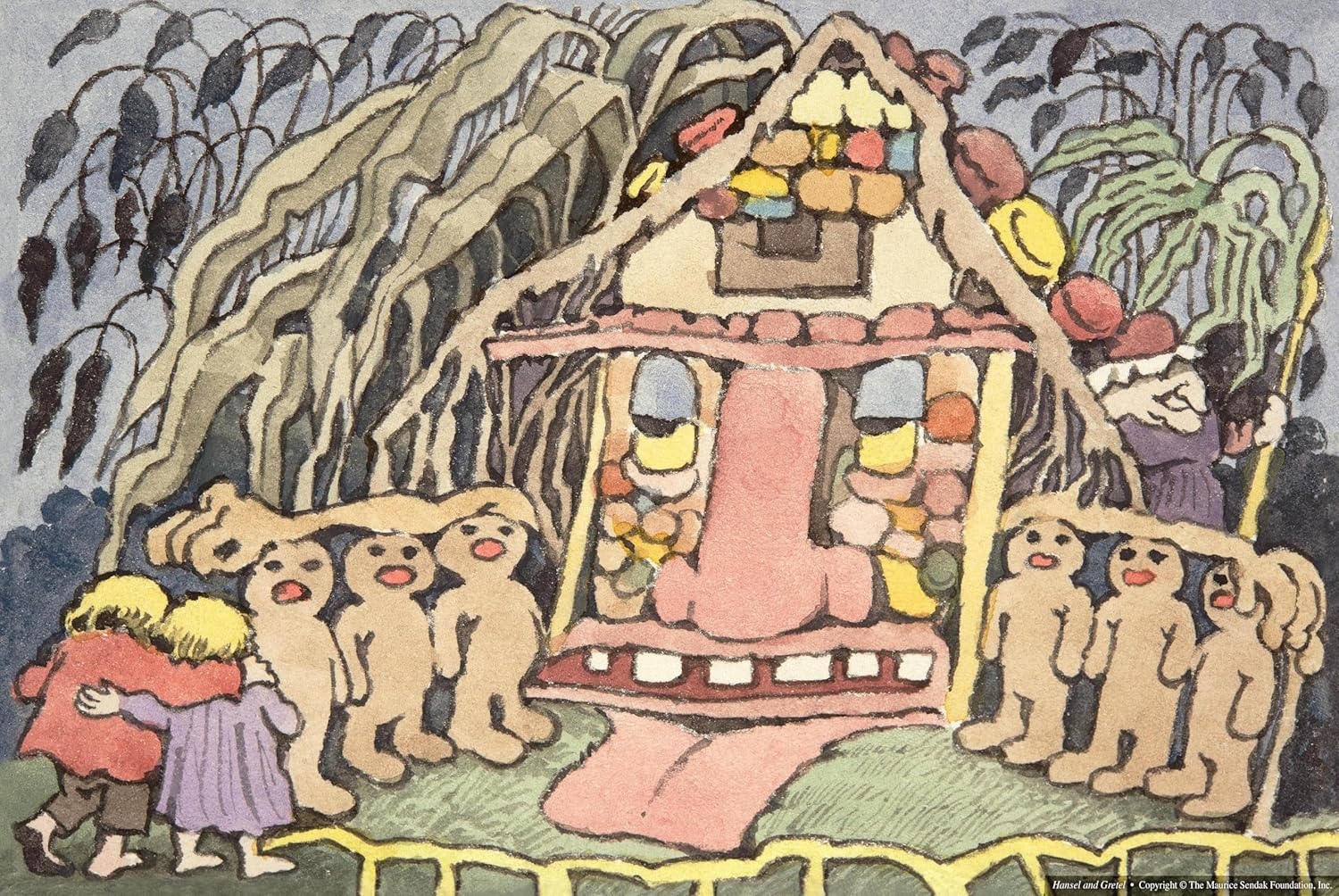

美國作家史蒂芬・金(Stephen King)與已故繪本作家莫里斯・桑達克(Maurice Sendak)合作的《漢賽爾與葛麗特》(Hansel and Gretel),一上市旋即登上《紐約時報》暢銷書排行榜。這部經典童話的新版本收錄了桑達克於1997年為洪伯定克(Engelbert Humperdinck)歌劇《漢賽爾與葛麗特》創作的舞台布景和服裝設計等圖畫。

致力於保護桑達克作品和遺產的非營利組織「莫里斯・桑達克基金會」執行董事Lynn Caponera表示,「我們想不出比史蒂芬・金和莫里斯・桑達克更精采的組合了。」兩人在這本圖畫書中超越時空攜手合作,重新演繹了兩個勇敢的孩子在黑暗危險的森林中迷失、陷入困境,最後找到出路,這個古老而令人難忘的故事。

創作多部知名恐怖經典小說的史蒂芬・金說,「當有人問我是否有興趣重新詮釋《漢賽爾與葛麗特》時⋯⋯我感到興致勃勃。而當我看到莫里斯・桑達克的這些圖畫時,我決定嘗試看看,尤其是他的這兩幅圖畫觸動了我:一幅是邪惡的女巫騎著掃帚,身後還背了一袋被綁架的孩子們;另一幅是惡名昭彰的糖果屋變成了一張可怕的臉。對我來說,這些元素就是這個故事的精髓,實際上也是所有童話故事的精髓:陽光明媚的外表,陰暗可怕的內心,勇敢而足智多謀的孩子們。某種程度上來說,我一生中的大部分時間都在描寫漢賽爾與葛麗特這樣的孩子。」

《漢賽爾與葛麗特》再次頌揚了孩子們在面對外界的恐怖及惡意時,內心所展現出的令人無法輕易忽視的勇氣、韌性與長久不滅的力量。●

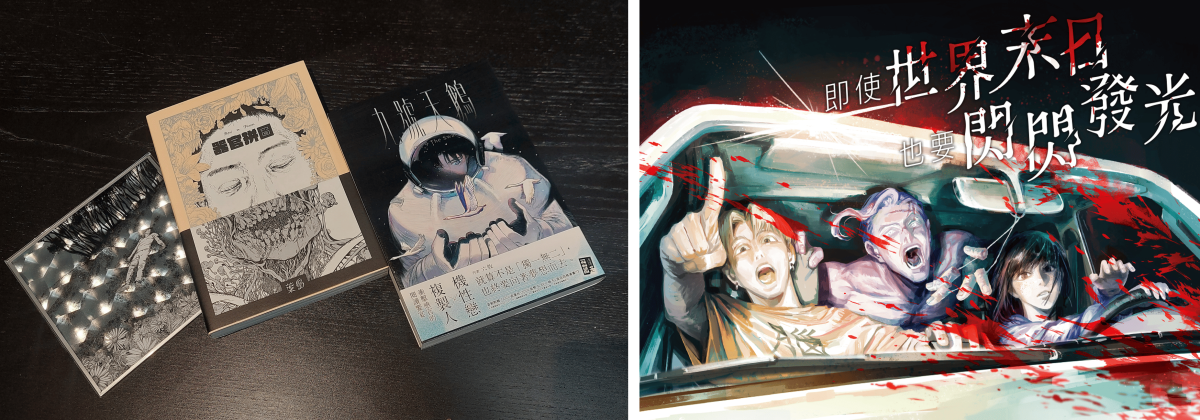

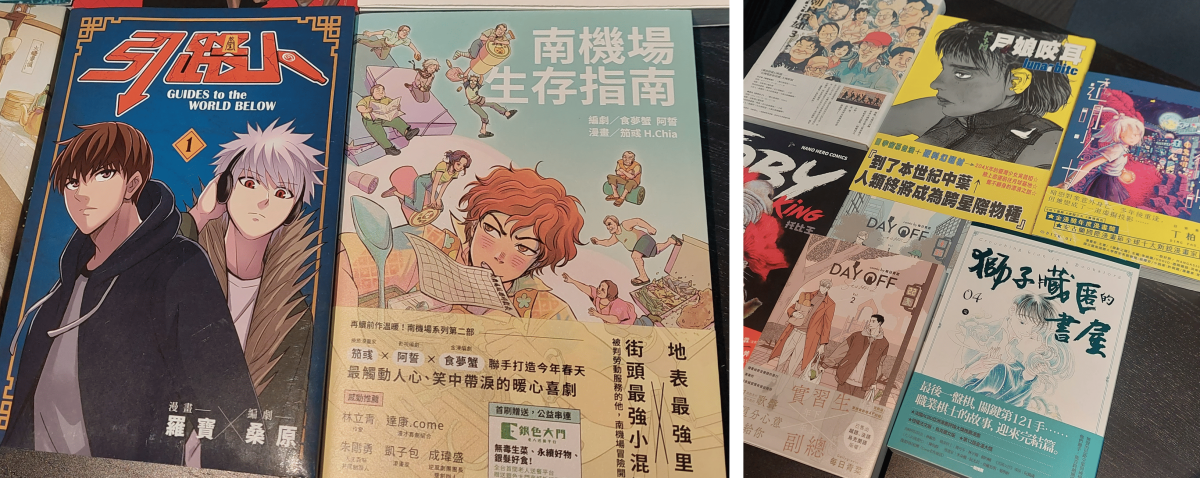

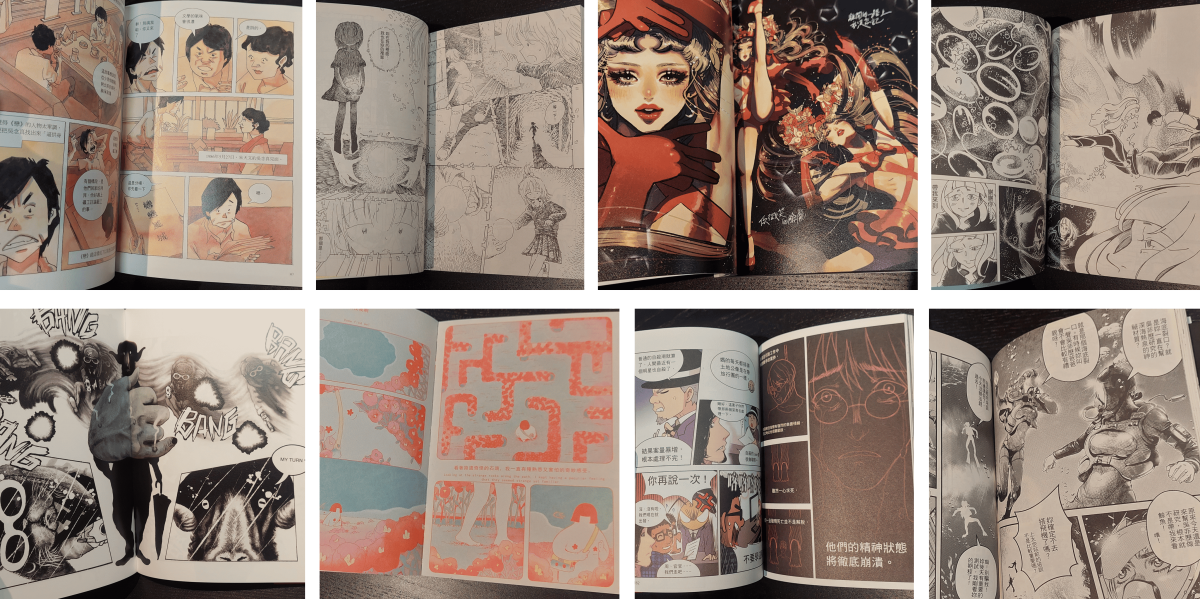

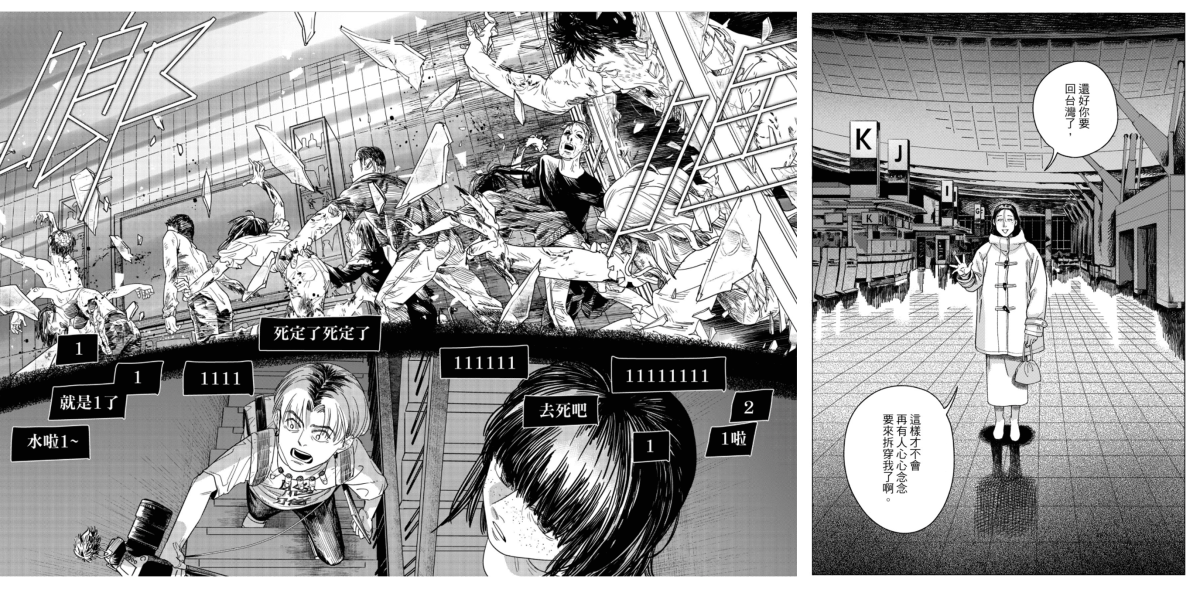

東亞書房》來一杯咖啡喵?Nekomak推出全新小品《深夜3點的黑貓咖啡館》,及其他藝文短訊

【業界新聞】

➤經營網站 「OZmall」 及雜誌 《OZmagazine》的日本出版社Starts(スターツ),於今年10月正式推出全新書籍與漫畫系列「OZbooks」與「OZcomics」。全新OZ品牌以親近、溫暖的概念出發,展現閱讀帶來的療癒、放鬆及期待感。人氣創作者Nekomaki的全新小品《深夜3點的黑貓咖啡館》,便是近期「OZcomics」的創刊主打之一。

Nekomaki作品多是以貓狗為主角的療癒系漫畫隨筆,代表作包含曾被動畫化的《豆豆貓》,以及被改編為電影的《爺爺與喵》等。他的新作《深夜3點的黑貓咖啡館》,透過熊五郎、小黑與小空3隻貓咪,溫馨地刻畫深夜裡誤入貓咪咖啡館的人們,如何在貓與美食陪伴下獲得心靈慰藉。

這部中篇小說以「織田信長有藍眼睛」的設定出發,藉由效忠織田家的武士視角,逐步揭開信長的身世之謎。雖然是葉室早期之作,但文藝評論家末國善己評價,其完成度並非「習作」等級,而是「了解作者創作歷程不可或缺之作」。葉室的長女涼子對媒體提到,父親幽默的一面在這本書中展露無遺,期待它能讓更多人對葉室的作品產生興趣。

【得獎消息】

➤第24屆「這本推理小說好厲害!」大獎於本月1日公布結果,犬丸幸平以民初中國為背景撰寫的《龍犬城絕對者》,擊敗其他460部投稿作品,成為本屆獎項贏家。曾作為背包客走訪全球40多國的犬丸,在去年第23屆獎項中,亦投稿以朝鮮議題為主軸的《1962:流浪的殺人》,但卻止步於第2次評選,今年終於如願抱回大獎及1,200萬日圓獎金。《龍犬城絕對者》設定在1920 年的中華民國北京,日本籍水墨畫師一條剛,受雇到紫禁城爲末代皇帝授課。然而,廢帝聘任他的目的並非單純學習繪畫,而是要將宮中珍藏的水墨畫以贗品偷天換日,暗中籌措復興清朝的資金。

一條對任性妄為、性情古怪的廢帝感到厭倦不已,但不久後,廢帝的親信寶齋被發現慘死於密室。在探尋真相的過程中,中國末代皇帝與日本畫師間,逐漸萌生超越身分的友誼。評審委員瀧井朝世提到,身為日本人的主角對外在環境的陌生感受,與不了解紫禁城的讀者一致,因而創造出充滿帶入感的物語世界。另一位評審大森望則認為,犬丸精彩地刻畫出少年廢帝與年輕畫師的交流,對時空的掌握亦相當精湛,最終成就極具獨創性的歷史推理佳作。得獎作預計於明年1月正式推出單行本。

松井曾憑藉《仲藏狂亂》、《吉原手引草》、《芙蓉的干城》等作囊獲眾多文學大獎,本次得獎的《猶若夢過無痕》,以出生武士世家的杉森信盛為主角,講述他偶然踏上淨瑠璃與歌舞伎創作之路,在經歷書寫的喜悅與痛苦、體會人世的宿命與羈絆,並見證藝術及生命的興衰後,留下文豪「近松門左衛門」之名的精彩歷程。小說家朝井まかて評述,這部作品認真嚴謹之餘,亦展現哀婉又富含情慾的魅力,細膩地再現近松筆下介於虛實之間的「真實」。

➤在上個月底公布的2025年島秀雄記念圖書獎評選中,台灣《鐵道情報》雜誌總編輯古庭維,以去年在日本發行的《台灣鐵道》日譯本(原作於2022在台灣推出),成為本屆4部優秀著作之一。有「東海道新幹線之父」之稱的島秀雄,是推動日本鐵道系統現代化、國際化的關鍵人物,2008年以他為名設立的島秀雄紀念圖書獎,旨在選出能為鐵道和鐵路文化發展做出貢獻的年度作品。

今年度的單行本優秀作品,除了《台灣鐵道》外,還有若林宣的《女子鐵道員與日本近代》、奥山道紀的《夕張鐵道》,以及江上英樹和栗原景合著的《Z字型鐵路彎道Switchback大全》。《台灣鐵道》在展現台、日歷史淵源之餘,也如博物館導覽般,透過精緻的插圖與文字,詳實勾勒臺灣鐵道全貌。今年正值臺灣國立鐵道博物館開館,《台灣鐵道》日文譯本讓日本各年齡層鐵道迷,得以加深對臺灣鐵道的認識,意義極為深遠。

【作家動態】

「水觀」的圓四郎、「炎觀」的平助,以及「月觀」的桂月,在現實與幻想的狹縫中搖擺著。雖被道士修行壓得喘不過氣,但他們所獲得的「止觀之力」,也終將在與織田家的戰役中掀起巨大漣漪。垣根在這部作品中,聚焦曾被歷史遺忘的人們,講述他們如何以生命的光輝與熱情,鮮烈地劃破遮蔽亂世的夜幕。

➤50多年來縱橫文壇、獲獎無數的歷史小說家北方謙三,上個月以新作《森羅記一:狼煙之塵》(集英社),開啟全新小說系列。除了日本史外,北方亦曾以中國史為題材,推出含《三國志》、《楊家將》、《水滸傳》在內的多部作品。

新作《森羅記》聚焦13世紀的東亞,在蒙古帝國內部鬥爭日益激化的時期,曾追隨祖父成吉思汗征戰各處的忽必烈,將目光投向遙遠的海洋彼方。因海相連的蒙古、高麗、南宋、日本等國,彼此之間既有貿易往來,也存在權力爭奪與利益糾葛。而當時的日本掌權者北條時賴,也正默默組建屬於自己的水軍。感受到巨大威脅的他,將如何迎向悄然逼近的危機呢?在這個新系列中,北方以北條時賴之子北條時宗的誕生為起點,訴說鎌倉時期武將北條家對抗蒙古帝國的磅礴史詩。

雖然身處將棋界與法律圈兩個遙遠的舞台,他們卻以幾近扭曲的情感在意著彼此。實現夢想者的焦慮,與夢想破滅者的執念,以濃烈卻又安靜的形式纏繞,深深撕扯讀者的內心。蘆澤在2023年中斷所有工作,全心投入此書創作,經歷整整2年潤筆與修改後,終於完成這本被譽為出道以來最成熟、最震撼人心的巔峰之作。

➤著有《神的病歷簿》、《守護書的貓》、《始源之樹》的醫師小說家夏川草介,上個月底推出人氣作品《史賓諾莎診療室》續作:《伊比鳩魯處方箋》(水鈴社)。故事主角雄町哲郎是一名醫術精湛的內科醫師,因完成無數高難度手術而被大學醫院寄予厚望。然而,他卻選擇離開學術中心,為照顧喪母的外甥自願調往地區醫院。

某日,賞識哲郎醫術的大學副教授花垣,將一宗棘手病例轉介給他,而那位82歲患者,竟是哲郎曾在大學醫院得罪的教授之父。夏川透過臨床病例及醫學中心棘手的人際問題,思考幸福的樣貌與生命的意義。他提到:「我希望這個故事,能在以『多元』之名斬斷人與人的連結、讓彼此更難相互靠近的時代,成為照亮人們腳下的一盞溫暖燈火。」

在私小說風格濃厚的新作中,市川以患有罕見肌肉疾病的主角,以及罹患同樣疾病但病情更為嚴重的姐姐為敘事軸心,細膩地描繪出看似和睦的家庭關係之下,少女內心深處悄然浮動的情感波紋。而同樣收錄於本書的短篇〈奧菲莉亞23號〉,則講述一名信奉性別歧視哲學家的女研究生,企圖出演改編自三島由紀夫〈憂國〉的色情電影的故事。在備受期待的第2本小說中,市川再次以精湛動人的筆力,展現她獨特而深邃的世界。●

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量