影評》事實與真相的隔閡、信仰之躍及審判本身的傷害:評《墜惡真相》

這是一個簡單的故事,一夫一妻一子一狗的簡單家庭結構,發生了一樁墜樓命案,先生死了,貌似對觀眾提出了「誰才是兇手?」的疑問,然而遠稱不上懸疑,畢竟連偵探小說該有的多重角色間的鬼胎各懷都沒辦法在如此稀少的角色之間建構而出,更不用說作為死者的親屬二人更沒鋪陳任何犯案動機。如此單純簡潔的故事模型,不如說是一則「思想實驗」,惟於此模型裡並非在判斷人物之間究竟誰在道德上孰是孰非,而是:我們該如何判斷?

中文的片名《墜惡真相》來自於《Anatomie d'une chute》(Anatomy of a Fall),雖說有著臺式諧音同時又指出片中主題(的大方向)已足令人激賞,然而使用真相—Truth 一詞卻多少有些誤導性,並且原先語言的直接翻譯而言應以「一個墜落的解剖」更為恰當,不過這裡並非指摘片商翻譯的偏差,卻只是在行文主軸與電影行銷上的差別而畫出的區隔而已。

簡單來說,以電影故事作為思想實驗的抽象性質來說,原先的“une”—“a”—「一個」都是不定冠詞,換句話說,這個故事正以其作為所有故事的故事,方才具有令人省思的特徵。

妻子 Sandra Voyter 與丈夫 Samuel Maleski 都是作家,在墜樓的事件發生之前,Sandra 正被來訪的學生 Zoé 採訪,兩人談笑風生,卻被丈夫在樓上播放音樂,大聲到無法進行任何談話的音量,而不得不中止,只好下次續行送走 Zoé ,同時兩人的孩子 Daniel 正好也帶著犬隻出外散步。在這段隨著 Daniel 散步的敘事中,我們對於原先的木屋發生何事是未知的,那段是空白的故事,只有一個逕自出現的結果,Samuel 已經頭部有傷死亡在雪地上,伴隨著噴濺在房子上的血跡。

在 Samuel 的頭部被判定為受鈍器所致後,案件往謀殺的方向發展,順理成章地 Sandra 成為嫌疑人,唯一的嫌疑人。前來協助的律師老友 Vincent 向其探問案發情形,我們看到 Sandra 說出「首先,我並沒有殺他」,然而律師的回覆是:「你不需要告訴我這個。問題是:Samuel 有無在性格上的任何特質或是近期經歷什麼與自殺是相符的?」這段對話可以化約為:「真相並不重要」。

也就是說,從律師代表的司法觀點來看事件而言:「當事人所在意的未必是法庭所在意的,若未就法庭在意的事情說明,那就難以得出有利於當事人方的結果。以及,當事人所知道的未必是法庭能知道的,僅有透過證據,法庭才『可能』知道。」

這也是前述提到中文片名翻譯對於故事主旨會有誤導之處所在,因為「真相」從來不是法庭在意的,因為真相只有在場的人「可能」知道,但再更進一步推究,除了經驗對於知識獲取的可靠性未必得已憑依之外,法律責任的課予也必須考量到行為人是否是在自由意志之下做出特定的行為,也就是說,假設今日有個監視器拍攝到某A持刀刺死某B,也必須慮及某A是否有精神障礙?期待可能性?等因素(有關於此主題可參考:曾友俞,〈罪證確鑿的殺人犯就該死嗎?——談精神疾患者的罪責〉)。

此故,法庭上從來就不在乎真相,因為一個在客觀的真相(Objective Truth,某人事時地物)會在主體的詮釋作用下產生出主觀的事實(Subjective Fact),任何人作為僅僅主體是無從觸及真相的絲毫,我們始終被圈限在主觀的領域之中,也因此法庭與法律作為人的秩序,也只能從事實是否達到足以令特定個體(例如被告)依照法律課予責任、實施制裁的程度來作出裁判而已。

但事實既然是主觀的,我們又該如何取捨?證據(Evidence)。電影的進行方式讓所有觀眾都像故事裡頭的角色一樣,角色知道多少,作為觀眾的我們就知道多少。既然裁判是依照證據所能證明的事實得出,那這個故事裡頭的證據又說了什麼?

我們看到對於死亡現場的鑑定結果得出了全然相反的意見,一方認為血跡的噴濺方向必然是死者先被敲擊頭部後才墜地身亡,另一方卻認為依照屍體墜落的位置將會在撞擊建物後翻轉進而造成血跡;有視力障礙的 Daniel 雖說聽力相較常人更為靈敏,但這無礙於作為人的記憶所具有的可誤性(fallibility)而以記憶錯誤為由做出矛盾的證言;沒有兇器也沒有任何證人的事件,僅有的只有 Zoé 採訪 Sandra 被打斷的錄音以及前一日 Sandra 與 Samuel 爭吵的錄音,更不用說爭吵錄音的末尾是連續的擊打聲,然而除了 Sandra 身上的瘀青之外也難以釐清到底是誰打了誰。

Sandra 是雙性戀,曾經有過與他人發生性關係的經驗,且前先是在 Samuel 的默許之下(因 Sandra 有向其告知),而後 Sandra 則是隱瞞有外遇的事實,她的說明是 Samuel 已變得脆弱所以才選擇不告知;Daniel 的眼盲是因於車禍,車禍則是間接地因為 Samuel 的寫作活動導致疏忽遲延接送斯時年幼的孩子所致;對孩子傷殘所具有的罪惡感讓 Samuel 無法寫作,但 Sandra 認為未完成的作品是十分聰慧的想法,於是將該特定部分用作自己著作的部分內容,但必須注意的是 Sandra 對此主張有得到 Samuel 的同意。

Sandra 作為小說家認為真實與虛構之間有所區分,但是她的著作卻都明顯地與她的家庭有關聯,例如原生家庭的父母,而最新的作品其中則有提到殺夫的內容;在謀殺事發的前一日爭吵錄音中,我們能發現 Samuel 將人生失意的責任推給 Sandra,也就是聲稱沒有足夠的時間寫作,然而相對的 Sandra 卻也盡了該為家庭所盡的義務;Samuel 的心理醫師做出他沒有任何自殺跡象的證言,相對的 Sandra 則說出心理醫師與病患會診的內容只是病患人生的一小部分(換句話說:夫妻之間相處的時間,遠大於其中一方能與心理醫師會談的時間)。

這些都是陳述(statement),而非評價(Valuation),而所謂的裁判,正是要在這些資料之上做出一個決斷(decision)。

附帶一提的是,被指控剽竊的小說內容正好對應到故事本身,也就是特定事件發生與不發生的平行世界對於角色的不同影響,以及小說中曾出現的情節與作家涉嫌殺人案件的關係也曾在《第六感追緝令》(Basic Instinct)出現,只不過後者側重在假設發生如同小說內容的謀殺案件,究竟是障眼法或是偶然,還有律師 Vincent 對 Sandra 具有的情意所隱存的專業倫理問題。

電影中明顯具備的性別主題,除了故事開場蓋過談話的音樂是原先具有厭女性格歌詞,但播放音樂版本的樂曲外,Samuel 極可能具有因為男性氣概(Masculinity)受挫而有抑鬱的現象,亦即,父權社會對於男性的想像必須優越於女人,因此在現實上有扞格時,不僅來自於這個社會的超我對自己做出負面的評價,甚至自身也無法求助於該社會所設定位居次等形象的他人(者)。

在這些事實上我們該如何判斷?這也是電影讓所有的觀眾不只是一個滿足偷窺慾的個體,更是必須要做出決定的主體—審判者。

在孩子與照護 Marge Berger (法院讓Sandra無需拘留,但為了避免重要證人的證詞遭到污染所指派)的對話中我們可以知道 Daniel 也是如此地徬徨,他甚至希望在最後的審判期日前要母親先離開家裡,因為不相信,並且問了照護員對於母親是否有犯案的看法卻遭到拒絕而有了如下的談話:

Marge:「其實當我們欠缺判斷事情的元素而這個欠缺是無法承受的時候,我們能做的只有決斷(decide)。你懂嗎?為了跨越疑問,有時候我們必須做的就是做出偏向一方而非他方的局段。尤其是你必須在有兩個選擇卻必須相信其一時,你必須選擇。」

Daniel:「所以你必須發明出自己的信念?」

Marge:「嗯......某種程度上說對。」

Daniel:「所以這代表我不確定...而你說我必須假裝我確定?」

Marge:「不,我說的是做出決定。這之間不同。」(原文)

這段對話即是對於如何判斷的問題所給出的答覆:信仰之躍(Leap of Faith)。做出的決斷,是凌駕於知識上的知道(to know),是相信(believe),就像是基督有沒有行走於水上從來都不是個經驗命題,而是你相信與否。但這並不侷限在宗教的層面,而是人世間皆是如此。

當然有時我們需要說服自己為什麼相信,但信仰這件事無須依據,就像是 Daniel 根據對犬隻做的實驗,讓狗吃了藥片,發現犬隻表現出相同於其曾經吃下父親含有藥物的嘔吐物時的反應,綜合父親曾經把自己隱喻為犬隻預告了自己的死亡時,Daniel 選擇相信母親,但說不定更多的並不是這些憑依的記憶,卻不過是情感上的依賴而已,畢竟這是個信仰問題。

但做出這個決斷的人都是一個主體,必須要為自己的決定負起自由的責任,就像是宣判無罪之後的母子二人,都同樣害怕回到家一般。而這個恐懼正是新的信仰所帶來的代價。

然而,是什麼催生了信仰?或說,是什麼讓這樣的信仰有其必要?無罪宣判之後,Sandra 對 Vincent 說了這一段話:

你知道,當你輸了,就只是輸了。這就是能發生的最糟的事。但當你贏了,你會期待某種獎賞......但卻沒有。你空手離開。(原文)

《墜》並不是法庭片,因為若是法庭片,判決結果總是一翻兩瞪眼,那麼主角獲得期望的判決就是美好結局,但無罪判決卻不是這個故事的結束。

我們可以想想當一個人被新聞報導為「嫌疑人」,或是被捲入訴訟程序成為「被告」之後,甚至是冤案得到再審翻盤,是否這個人能回到從前?法律總說要回復原狀,然而在刑事法律所宣稱的目的—確立國家刑罰權的範圍與程度—之下,法律自身卻不可能回復任何原狀。

被捲入刑事案件的一始,這個人就不再清白,因為已經被打上烙印,這就是審判的傷害。這樣的傷害也可以在《墜》中見得,亦即,Sandra 與 Daniel 不會再是相同的了,除了他們作為個體的自身,經歷了審判所產生的變化以外,更在於審判程序對於 Sandra 所賦予的新身分—謀殺案的無罪被告—改變了其間以及其間與社群的關係。

《墜》之所以是傑出的電影是在其具有懸疑片與法庭片的外觀之下,實際上讓觀眾意識到「決斷—判斷」這件事的代價,以及提醒了我們審判程序—國家司法所具有的權力所帶來的傷害。

尤其,我們需要做出的判斷,不只是這則電影的故事,卻是生活在世界中的事事物物,而我們所生活的世界,卻正好是無從於逸脫於國家之外的法治社會。●

(文章授權轉載自「虛詞」,原標題與連結:《墜惡真相》——事實與真相的隔閡、信仰之躍及審判本身的傷害)

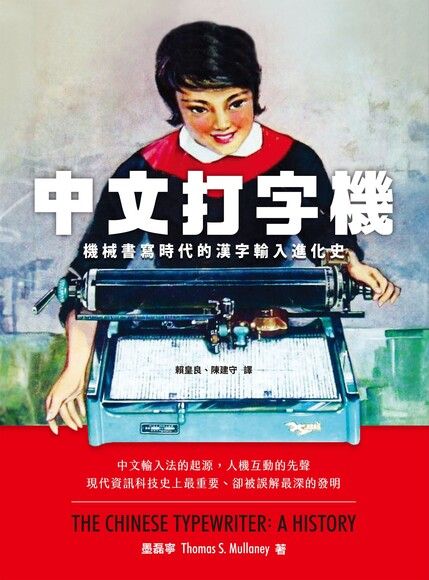

中文打字機:

中文打字機:

現場》《楊牧全集》書信佚稿全收錄,幕後編輯友情綿長

1960年,年方二十的青年楊牧在寫給好友葉步榮的信中,發下如此豪語。後來,他果真憑著這等努力和決心,成為備受海內外尊崇的詩人。

文學家楊牧於2020年3月13日以80歲之齡辭世,今逝世4週年之際,洪範書店出版《楊牧全集》,涵蓋他畢生創作共30冊、375萬字,依文類分詩卷、散文、文論、譯著、別卷,包括大批他寫給友人的書信,呈現大師私下深情又率真的個性。

其中新製內容,包括楊牧兩本英文著作和論文的全新漢譯,以及別卷共8冊,含「集外集」、「書信」、楊牧手筆的「洪範書介」、未公開照片手稿等。「集外集」首度發表楊牧未結集或發表的作品,從他的手稿與散佚在台、港、星、馬等各地報刊收集整理而來,編輯曠時費力。

《楊牧全集》的編纂先後由新匯流基金會、洪範書店接力進行,除了楊牧夫人夏盈盈的推動,與14位編輯委員奚密、許又方、陳育虹、陳義芝、須文蔚、張力、楊照、楊澤、謝旺霖等人的協力,楊牧摯友、洪範書店共同創辦人葉步榮更是幕後重要的靈魂人物。

➤終身情誼不滅,冥冥中注定編纂全集

楊牧本名王靖獻,早年筆名葉珊,1940年生於花蓮,家中經營印刷廠,他最早的兩部詩集《水之湄》、《花季》便由父親親自印行。葉步榮與楊牧是花蓮同鄉,花蓮中學初中部同校、高中部同班,自此展開終身情誼,即使長時分隔台、美兩地,也未曾疏淡。

1976年,楊牧與葉步榮、詩人瘂弦、生化學家沈燕士4人共同出資成立洪範書店,策畫文學出版,幾乎網羅了當今重要名家,堅持文學經典的理念延續至今。

葉步榮透露,楊牧生前不打書,從不寫應酬或別人出題的文章,他只寫自己想寫的,因此這套《楊牧全集》也是「原汁原味」、純度有如24K金,每一個字都是楊牧之言,僅有一篇例外,是鄭毓瑜教授為全集作的序。

既是好友又是編輯夥伴,葉步榮也爆料楊牧的「龜毛」,不僅對字體、行數、版面都有嚴格堅持,而且最不喜歡文章旁有編輯「案語」或導讀等別人來指點作品,「楊牧自己的書後來再版,也把別人的序跋統統拿掉,封底摺口的字也刪;2006年之後的詩集連書介都不要了,全空白。算潔癖吧,他是處女座。」

洪範的書編輯體例獨樹一幟,多出自楊牧的意見,例如頁碼都很小,他自己的詩集甚至只放一邊的頁碼,力求「乾乾淨淨」。還有諸多小細節,如破折號要比一般的短一點;有些用字如「彷彿」、「髣髴」,楊牧會依上下文視覺決定怎麼用;復興「崗」則堅持用「岡」,因他認為「上面的山是多餘的」。

葉步榮笑稱,以前如果跟他建議統一用字,他就回:「你說的沒錯,但改了以後,作者就不要寫楊牧,寫葉步榮。」讓他實在沒辦法,所以這次全集當然也都照楊牧意思來編。

葉步榮說,楊牧的手稿、刊出作品自己整理得很完善,但為怕漏失,從年輕時就囑咐他幫忙保存一份,「現在看來,冥冥之中注定了我要幫他編這套全集。」

編輯過程找到楊牧未結集的詩作超過200首,但全集只收了40餘首,包括他16歲的少作。葉步榮表示,雖然這些是楊牧過去自己沒選入單行本的創作,但楊牧曾寫信給瘂弦提到,未來這些作品如何被評論或發表,他也無法限制,算是保留了公開的可能。

➤我到底能成為什麼樣的人物?

《楊牧全集》別卷中的3冊「書信」,除了給兒子的家書,更有大量他寫給瘂弦、余光中、王文興、白先勇、林文月等文壇友人往來的書簡,足見他交遊之廣。與葉步榮的信單獨成冊,橫跨1960年到2015年,近一甲子歲月。

但這些書信仍不及楊牧寫出去的十分之一,如他寫給七等生的信,在出版前夕才收集到,可惜趕不上付梓。因此目前楊牧書信的收羅仍持續進行,全集未來還有可能增補。

葉步榮透露,楊牧寫信和文章完全不同,口氣直接,非常真性情。但楊牧字跡極為潦草,只有他和學者張力等少數人能辨識,編輯困難。尤其寫給葉步榮的信,「實在太私密了」,他連影印都不敢經由他人之手,最後是他自己念出、透過聽打軟體打字,敏感人名則斟酌隱去。

兩人通信從少時抒發抱負、談論愛情,到商討洪範編務、分享家庭生活等,字句坦率真摯,呈現可比親人的深厚交情。

青年楊牧的來信往往直抒胸懷,例如就讀東海大學英文系時,曾為準備期末考而大嘆「嗚呼哀哉」。他自述大學後「『揮淚』放棄繪畫……因為我要『專心一志』寫詩做個詩人,只好把做畫家的夢一拳打破。」

訴說想家的寂寞:「我已半年多沒回過家,有時候想起來是很黯然的。」「我希望能去海邊游泳,去池南划船——老了自己,辜負了山水,這就是『成長』的過程。」

在金門當兵時,他寫信介紹葉步榮訂閱新詩刊《創世紀》,同時徬徨「到底我將來可以成為什麼樣的一個『人物』?教員嗎?作家嗎?植物學家嗎?窮光蛋嗎?傳教士嗎……你沒想到我居然動了『做醫生』的念頭吧。我大概仍然是一個『可塑性極強』的青少年。」

也討論對婚姻的想像:「我們要求的對象不能是傻瓜,不能是只會生小孩,洗衣服,燒蹄膀的女人,應該是乾乾淨淨,會說話,會發愁,會歡笑的女人……總有一天,會像神話一般出現那麼一個女子。」

1966年楊牧留學美國,葉步榮於花蓮銀行任職,信中寫兩人「一個在花蓮做事,一個飄洋過海,到老時看看誰智誰愚,一定只能啞然失笑。」時隔半個多世紀,此言令人會心一笑。

相交大半輩子,葉步榮笑說緣分使然,當然也會吵架,或在洪範編務上意見不合,「但通常過兩天就好了。」

➤遠觀論戰,自詡不做虧心事

書信集也隱隱呼應當時文壇事件,如1970年代初台灣掀起現代詩論戰,傅敏(詩人李敏勇當時筆名)和陳鴻森寫〈蓋棺話葉珊〉一文批評楊牧。楊牧經余光中來信得知,回信表示初以為可笑,繼又覺得過分,「更又覺得有點生氣,復又坦然」,只說作者「這樣刻薄是沒有風采的事。」

這場論戰中,陳芳明也撰文批評《創世紀》詩社成員。因此1973年,楊牧邀陳芳明在志文出版社「新潮叢書」出書時,特地回信給《創世紀》詩人洛夫解釋:他與陳芳明素昧平生,但細讀過這本評論書稿,認為思路清楚、論點有意義,而自己與洛夫的交情「是建立在互信互愛上……我是這樣想,永遠這樣想,只做對的事,不做虧心的事……《創世紀》的朋友如果不贊成,大可寫文章駁他,文明世代,一切講求思想的邏輯合理性。」

楊牧在「不使一個年輕人失望」之餘,懇切向老友表明心跡。

1977年鄉土文學論戰又起,人在美國的楊牧遠觀煙硝,去信余光中:「我曾想寫一以台灣人身份寫的文章,竟被阻止,所以我看這事是政治之事,不是文學之事……不管他們怎麼說,我於寫詩此事是不會放棄的。一個人唸了文學史,大風大浪存在知識的領域裡,倒也不是容易被人嚇倒的。」

從書信也可見楊牧狂放的一面,如1986年與郭松棻信上寫:「你教我不必和同輩友儕競賽,應該和時間競賽。這是我第一次聽到有人直指著我的野心說話,使我不得不感動。」並自比已超過杜牧之類,「我心目中真正的『假想敵』是蘇東坡。」

信中也流露他對朋友的關懷,例如要郭松棻不要「太苦」,「應該在工作之餘放鬆一點,甚至偶爾放縱一下。」聽聞吳潛誠生病,他難過地寫信:「像我們這樣做事的人,若要生病,應該我先開始,沒想到卻讓年輕的老弟忽然罹恙,令人震驚。」

➤提攜後輩不遺餘力,一生追求突破

楊牧取得美國柏克萊大學比較文學博士後,長年任教於華盛頓大學、普林斯頓大學,之後又參與香港科技大學創校、花蓮東華大學創校籌組中文系和英美語文學系,擔任人社院院長,並曾出任中研院中國文哲研究所首屆所長,在創作與學術領域都成就非凡。

如同他自己在學生時代受到徐復觀、牟宗三、陳世驤等師長深刻的影響,楊牧也在紀錄片《朝向一首詩的完成》中提到,除了詩人,「學校老師」也是他很看重的身分。

因此楊牧提攜後輩不遺餘力,即使不在課堂上。1970年代他鼓吹《聯合報》副刊應該登詩,並擔任幕後編選,當時「新人」如向陽、羅智成、楊澤、陳義芝、敻虹等投稿刊出,他都一一悉心剪報收藏。

在學者廖咸浩記憶中,楊牧則永遠是他16歲時在復興文藝營首度見到的模樣,「他一上台就說:『我可以抽根菸嗎?』非常帥氣!」

綜觀好友一生,葉步榮認為楊牧始終不變的,是努力追求突破,「他的研究博大精深,文學面向寬廣,詩、散文、戲劇、翻譯都有,大概只有小說沒寫。他完全不理會市場口味,認為作者不能讓讀者輕易追上。另一方面,又總說最滿意的作品還沒寫出來,顯得謙虛與不滿足。」

葉步榮回憶以前有時讀到楊牧的新作,會對他說自己讀不太懂,楊牧也不解釋,只回他:「你慢慢看就會懂。」他因此明白,文學經典的價值是永恆的,亦是讀者要自己慢慢揣摩的。

詩人楊牧已遠行,幸而,留在人間的除了他的遺愛,摯友,還有文學。●

後排左起:須文蔚、廖咸浩、童子賢、夏盈盈、葉步榮、張力。

楊牧全集 1-30:詩卷、散文卷、文論卷、譯著卷、別卷

作者:楊牧

出版:洪範書店

行銷:目宿媒體

定價:21000元

【內容簡介➤】

作者簡介:楊牧

本名王靖獻,筆名葉珊、楊牧等,台灣花蓮人。東海大學外文系學士,美國愛荷華大學藝術碩士,柏克萊加州大學比較文學博士。曾任教於美國麻薩諸塞大學、華盛頓大學、普林斯頓大學、香港科技大學、台灣大學、東華大學、政治大學等,曾任中央研究院特聘研究員兼中國文哲研究所所長、東華大學人文社會科學學院院長。

楊牧一生戮力耕耘文學,著有大量詩、散文、戲劇、評論等中英文類,有數十種外文譯本在國外出版。曾獲中山文藝獎、吳三連文藝獎、國家文藝獎、馬來西亞花蹤世界華文文學獎、美國紐曼華語文學獎(Newman Prize for Chinese Literature)、瑞典蟬獎(Cikada Prize)等。

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量