童書書房》大雨終將過去,《A Horse Called Now》描繪與心裡的不安共處,及其他童書藝文短訊

【新作上市】

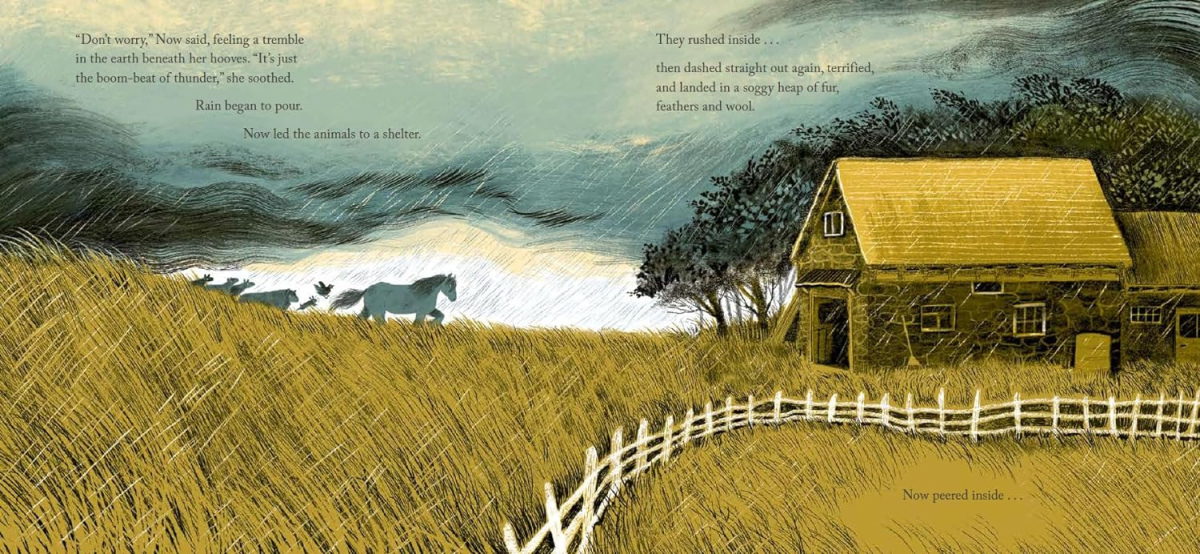

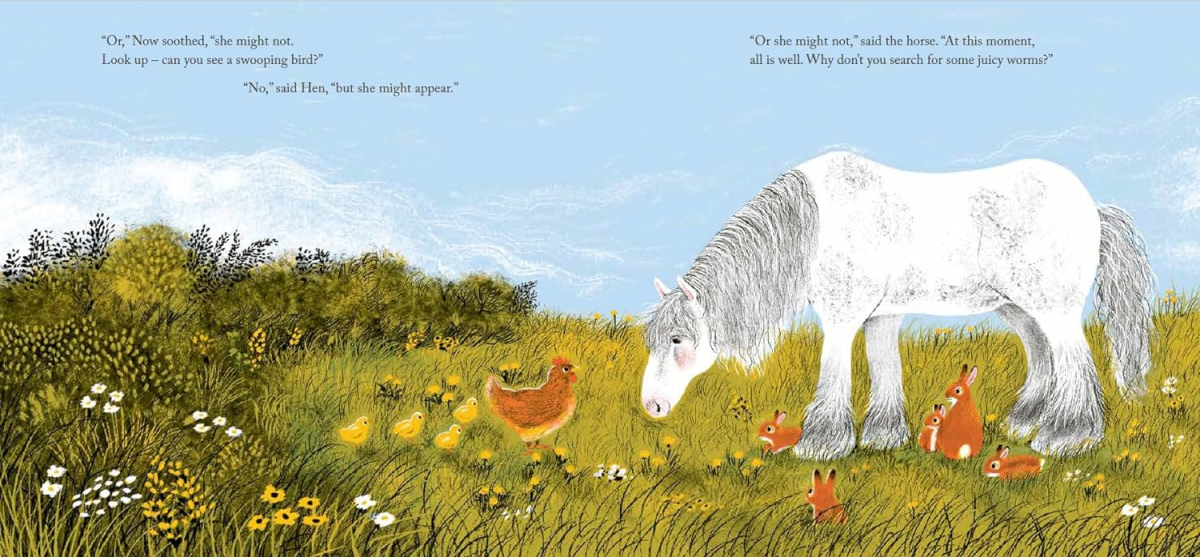

■在平靜的日子裡擔心暴風雨即將來襲,這是未雨綢繆還是焦慮感在作祟?繪本《A Horse Called Now》中,母雞和野兔向白馬傾訴她們的擔憂,例如狐狸和飛鳥有可能突然衝出來攻擊她們。而名為「當下」的白馬教導她們放下煩惱,先觀察周遭的狀況,整理自己,這等於做好了心理準備。緊接著暴風雨來襲,白馬帶著野兔和母雞衝進穀倉躲雨,卻發現天敵們出於同樣的理由也出現在漆黑潮濕的室內,獵人獵物共處一室,象徵主角們終於能夠和心裡的不安共處。

作者巧妙地用穀倉躲雨的遭遇和無奈來比喻與情緒相處的難受。然而身處多雨的城市,類似的情境勢必一再發生,如果難受,不用費心假裝輕鬆愉快,這場雨終究會過去。小動物的焦慮和白馬的溫和敦厚,在插畫家Alexandra Finkeldey溫柔的筆觸之下具體呈現。

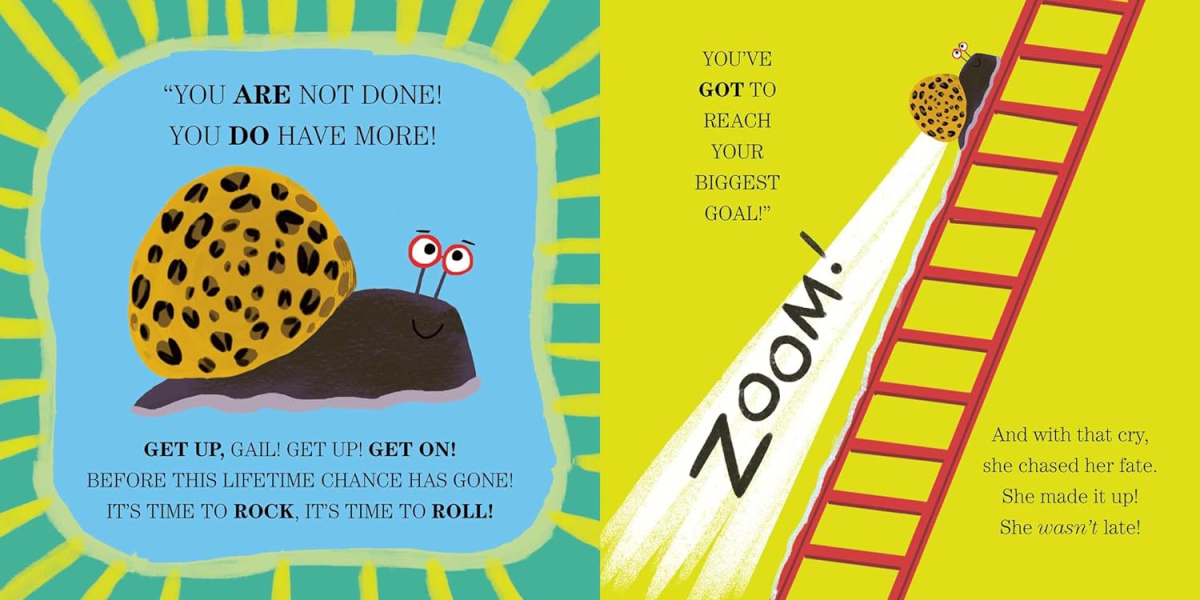

■著有《新動物寓言》系列繪本的瑞秋.布萊特(Rachel Bright)和《歡迎光臨瘋狂森林》小說作者納迪亞.希琳(Nadia Shireen)攜手合作,帶來風格亮麗搶眼的繪本新作《Snail in Space》(小蝸牛上太空)。書中的小蝸牛生活在步調緩慢、重視傳統的社群裡,長輩教導她做事慢慢來,一步一腳印,然而她的夢想卻已經萌芽、迫不及待要突破現實——她要成為第一隻登陸月球的蝸牛。她擬定計畫並且逐步實現,但就在通過訓練即將登船的那一刻,她竟然縮回殼裡了!怎麼會這樣?誰能帶她走出來?透過兩位名作家的機智文字和明快節奏,全書散發出強烈的正能量,觸動了躲藏在殼裡的幽深悸動。

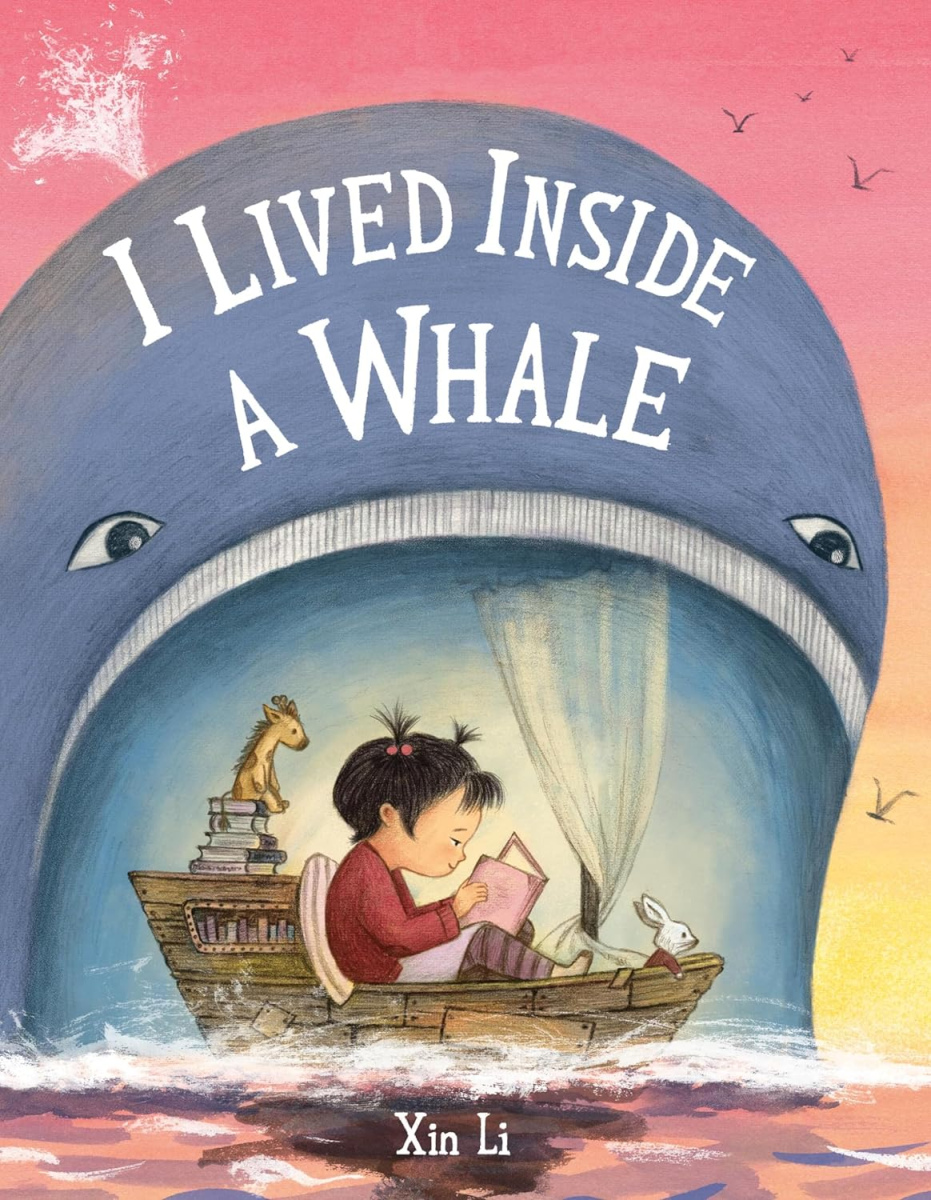

■旅居挪威Drammen的插畫家兼繪本創作者李昕推出繪本首作《I Lived inside a Whale》(我以前住在鯨魚肚裡)。小女孩Emma不喜歡被打擾,只想靜靜看書,卻身不由己居住在嘈雜的環境裡。不但全家人都不懂得為她著想降低音量,緊鄰大街的窗戶更是不斷放送噪音,消防車蜂鳴器、雨滴敲打鐵皮聲、路怒症司機狂按喇叭等等,種種都市噪音不絕於耳。Emma心想不如搬進海裡住吧,那裡一定會有平靜幸福的生活等著她,便想辦法鑽進了海洋最大哺乳類——藍鯨的肚子裡。

■旅居挪威Drammen的插畫家兼繪本創作者李昕推出繪本首作《I Lived inside a Whale》(我以前住在鯨魚肚裡)。小女孩Emma不喜歡被打擾,只想靜靜看書,卻身不由己居住在嘈雜的環境裡。不但全家人都不懂得為她著想降低音量,緊鄰大街的窗戶更是不斷放送噪音,消防車蜂鳴器、雨滴敲打鐵皮聲、路怒症司機狂按喇叭等等,種種都市噪音不絕於耳。Emma心想不如搬進海裡住吧,那裡一定會有平靜幸福的生活等著她,便想辦法鑽進了海洋最大哺乳類——藍鯨的肚子裡。

起初一切宛如Emma想像中美好,後來竟闖入了不速之客,愛吵鬧的Owen!兩個人水火不容,但是Emma發現只有在她說故事的時候,Owen才會安靜下來——她好像找到與噪音相處的辦法了。藉由敘說真實想法的過程中,自己的聲音浮現,而這聲音也被聽見了。苦於感官過載的讀者們,或許能從本書得到些許啟發吧。

【名家新作】

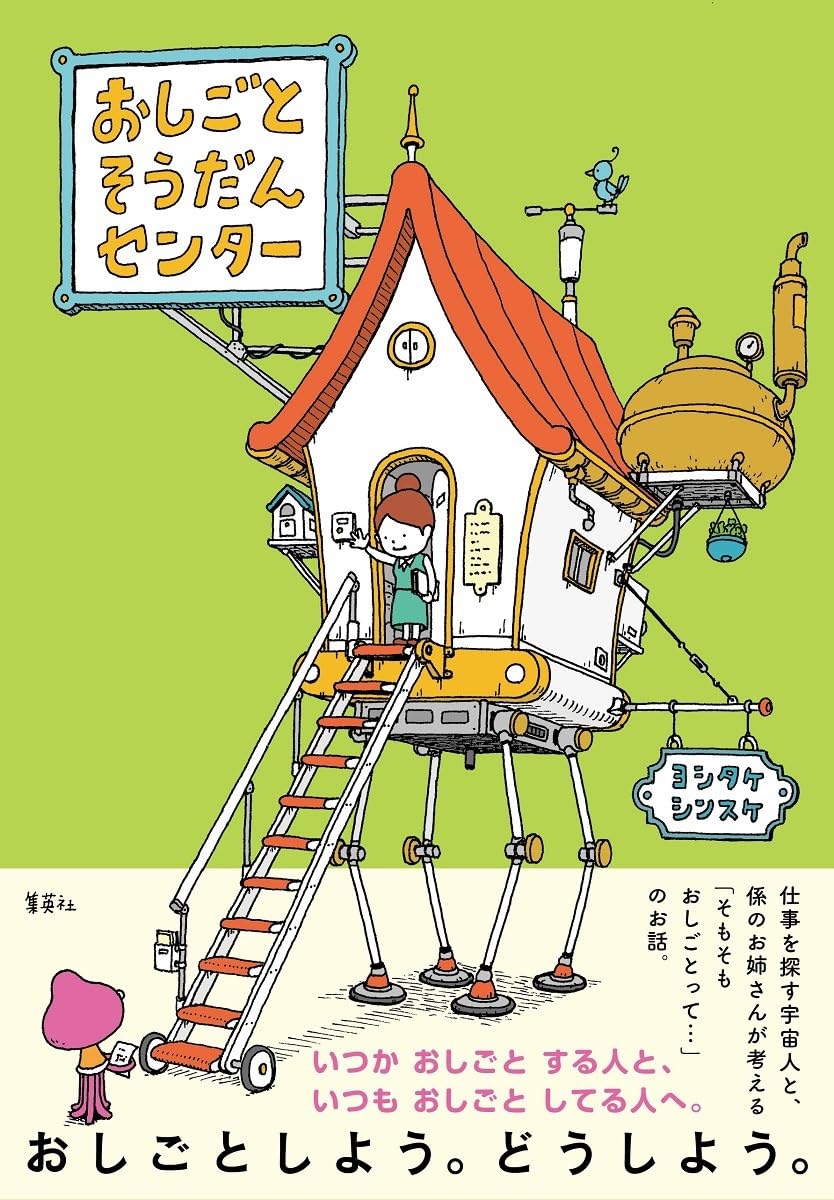

■在2月底出版的吉竹伸介新作《おしごとそうだんセンター》(職業介紹所)之中,一群降落在地球的外星人來到不尋常的職業介紹所,在工作人員的幫助之下開始思考「為什麼要工作」這個誰也無法逃避的問題。

■在2月底出版的吉竹伸介新作《おしごとそうだんセンター》(職業介紹所)之中,一群降落在地球的外星人來到不尋常的職業介紹所,在工作人員的幫助之下開始思考「為什麼要工作」這個誰也無法逃避的問題。

至於更進一步的「如何找到適合工作?」、「如何做到想做的工作?」等問題,雖然需要透過實際行動才能產生結論,但本書用輕鬆的風格切入,簡單一句「想做什麼工作,和想過什麼生活是很類似的。」令人回味再三。不管現在是否就職中,相信書中的討論都能帶給大小讀者收穫或是閱讀樂趣。

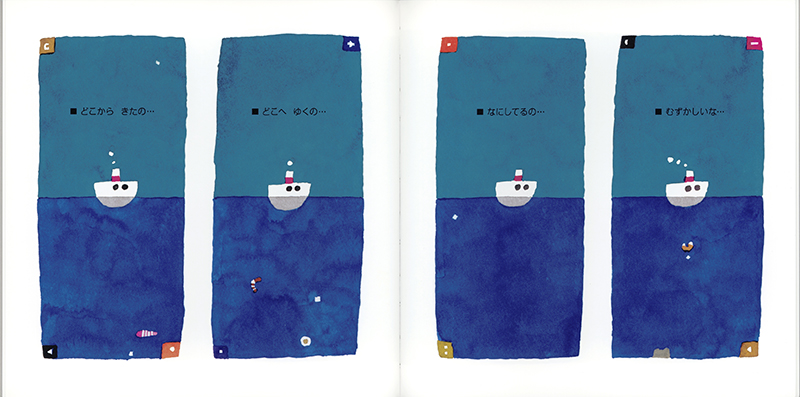

■出道50多年的繪本大師五味太郎,新作《ぼくは ふね》(我是船)在本月7日上市,是作者自認的集大成之作。原本在海上航行的小船遭遇暴風,獲得直升機吊掛脫困,之後卻被放置在陸地上動彈不得。然而聽到遠方船隻傳來的呼喚和鼓勵後,小船展開了一趟艱困的回應之旅。雖然一路上它也納悶自己為何會來到不適合的環境,感嘆前途茫茫,它還是有路就走,有山就爬。小船能否回應呼喚,前往適合它的環境呢?

■超人氣微型藝術攝影師兼擬物創作者田中達也端出新作《おすしが あるひ たびにでた》(壽司在某天旅行去了)。在這部作品中,他巧妙地運用攝影技巧,讓鮪魚壽司上山下海,往壽司店前進。田中用麵包粉、削皮刀、鮮奶油等料理器具,製作出逼真的沙灘、滑雪纜車以及凝霜般的雪山。這是他第2本繪本,之前的《壽司買衣服》也在日本大受歡迎,將於3月在台出版。

【得獎消息】

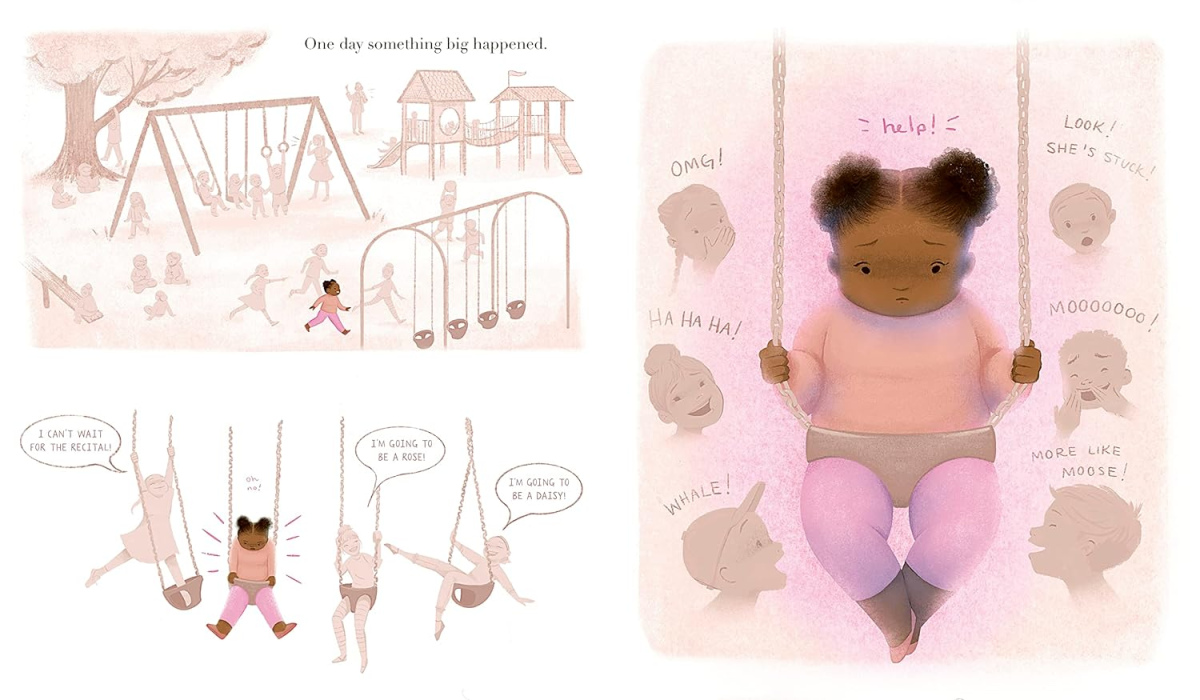

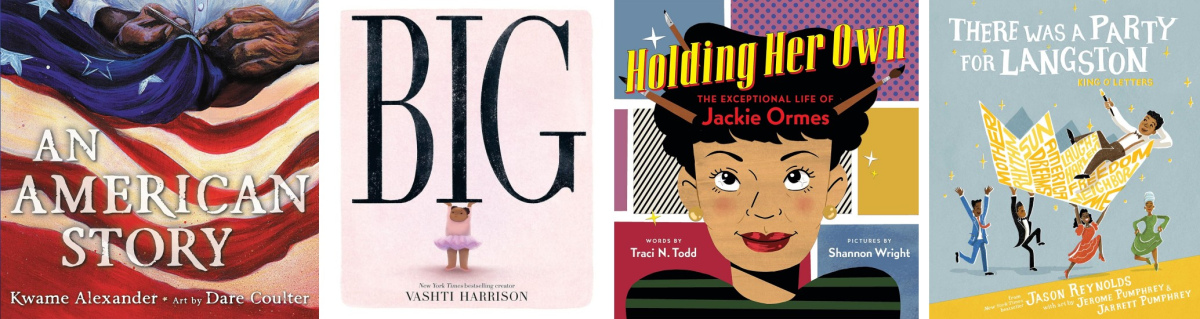

■包含紐伯瑞獎在內的童書重大獎項已在1月下旬公布,今年的大贏家《BIG》不僅囊括凱迪克插畫獎首獎,還獲得了金恩獎的文字和插畫榮譽獎。書中女孩因為體型比周遭的人大一號而時常遭到霸凌,終至崩潰。但在重建自我認知的過程中,她意識到了個體的差異性。

作者Vashti Harrison試圖透過「Big」(大)來突破「胖」的負面聯想:一個人體型寬大,不代表肥胖,卻擅自被他人貼上負面標籤,導致生活範圍受限,甚至陷入孤立。書中一句「she’s big...yet invisible」(她那麼大...卻不被看見)凸顯社會偏見導致特定族群被忽略的處境。具有非主流特質的讀者,可能會在閱讀書籍前半部時感受到強烈共鳴。

今年紐伯瑞金獎作品為曾在去年〈6月號童書書房〉介紹過的《The Eyes and the Impossible》,值得一提的是為本書繪製書封和內頁插圖的Shawn Harris以自然、野生動物主題的作品見長。他首度自寫自畫的繪本《Have You Ever Seen a Flower》獲得2022年的凱迪克榮譽獎。他與麥克.巴奈特 (Mac Barnett)合作推出的繪本《A Polar Bear in the Snow》以及圖像小說《First Cat in Space》頗受好評。

三大獎得獎書籍表列如下,然而因金恩獎得獎書籍的討論度較低,為了資訊的平衡性,將為該獎項得獎書籍提供簡短書介:

紐伯瑞銀獎

-

《Eagle Drums》Nasuġraq Rainey Hopson

- 《Elf Dog and Owl Head》文:M.T. Anderson;圖:Junyi Wu

- 《Mexikid: A Graphic Memoir》 Pedro Martín

- 《Simon Sort of Says》 Erin Bow

- 《The Many Assassinations of Samir, the Seller of Dreams》文:Daniel Nayeri,圖:Daniel Miyares

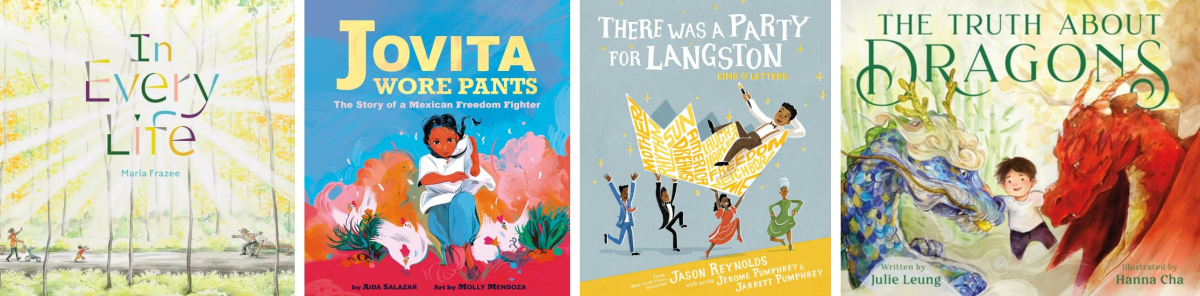

凱迪克獎銀獎

- 《In Every Life》文圖:Marla Frazee

- 《Jovita Wore Pants: The Story of a Mexican Freedom Fighter》圖:Molly Mendoza,文:Aida Salazar

- 《There Was a Party for Langston》圖:Jerome and Jarret Pumphrey;文:Jason Reynolds

- 《The Truth About Dragons》圖:Hanna Cha,文:Julie Leung

金恩獎

文字組首獎

- 《Nigeria Jones》 ,非裔少女突破族裔傳統框架的歷程,此為作者Ibi Zoboi二度榮獲金恩獎

文字組榮譽獎

- 《BIG》

- 《How Do You Spell Unfair?: MacNolia Cox and the National Spelling Bee》,1936年拼字比賽裁判刁難非裔參賽者的歷史事件,文:Carole Boston Weatherford;圖:Frank Morrison

- 《Kin: Rooted in Hope》,Carole and Jeffery Boston Weatherford 母子攜手以圖文創作追溯家族譜系

插畫組首獎

- 《An American Story》,透過Dare Coulter輝煌宏大的圖像風格,美國非裔的歷史片段得以接合流動

插畫組榮譽獎

- 《BIG》

- 《Holding Her Own: The Exceptional Life of Jackie Ormes》,Ormes如何在不公平的處境中,持續創作真誠的歡樂作品?

- 《There Was a Party for Langston》,Jerome and Jarret Pumphrey的插圖,巧妙結合了哈林文藝復興詩人蘭斯頓.休斯的名作標題。●

東亞書房》集英社採強硬措施護《週刊少年Jump》侵權問題,及其他藝文短訊

【業界新聞】

■日本知名出版社集英社,不願再容忍暴雷、違反著作權等侵權行為,決定採取強硬措施。本月4日,東京都內某企業經營者因侵害著作權,而被熊本縣警及新潟縣警聯合調查組逮捕。集英社在公開聲明中提到,該嫌犯於《週刊少年Jump》發售日前非法取得漫畫資料,並未經許可上傳到盜版網站,剝奪讀者們的期待與樂趣,並讓作者深感痛心,期望這次事件的處理,能有助解決問題及防範未來可能的著作權侵害。集英社並在聲明最後呼籲:「我們將積極採取一切可能的措施,保護作者付出心血的作品及相關權益,確保讀者們能以適當的方式享受漫畫。」

【得獎消息】

■第26屆大藪春彥獎於上個月26日公布最終得主,松下隆一的時代小說《俠》(講談社),以及太田愛去年夏天推出的警察小說《拂曉的堡壘》(角川出版),共同成為本屆獎項贏家。

松下過去作為編劇活躍於戲劇圈,曾參與電影《獄中花開》、NHK電視劇《雲霧仁左衛門》等製作,近年則開始撰寫小說。本次獲獎的長篇小說《俠》,以江戶時代為背景,講述一齣由時日無多的蕎麥店老闆,以及店內聚集的底層平民,共同編織出的人生讚歌。經營蕎麥店的銀平,過去曾是一名天才賭徒。從賭博世界中金盆洗手、生活困頓仍展現俠義之舉的他,卻常年被不堪而卑微的童年記憶籠罩。松下將主角對於人生庸碌的焦慮勾勒得極為寫實,小說家秋山香乃讚賞作品探詢生命價值的野心,並認為銀平最後的大膽挑戰,令人為之震撼。

另一位得獎者太田,過去亦在電視圈成績斐然,曾擔任諸多知名電視劇、特攝系列及動畫作品編劇,並在2012年正式以小說家身份跨足文壇。《拂曉的堡壘》一作,既是犯罪懸疑小說,也是動人的青春群像劇。故事中,4個任職於大型汽車製造工廠的非正式員工,因成為共謀罪嫌疑犯而遭警方追捕。太田以他們的行動為軸心,刻畫底層勞工、企業高層、政治家、官僚、刑警、記者等多方勢力的拉扯,以及參雜其中的欲望、算計、野心與尊嚴。書評家青木千惠,盛讚太田寫出年輕勞動者被壓迫的憤怒,以及追逐過程的緊迫感,認為本作以縝密結構與角色互動,呈現精彩的人間劇場。

■第75屆讀賣文學獎於本月1日公布,本屆小說獎獲獎作品,為川上未映子的犯罪小說《黃色之家》(中央公論新社),西加奈子則以記錄抗癌歷程的作品《尋雲》(河出書房新社),奪得本屆隨筆紀行獎。

關於2部得獎作品資訊,詳見<2023年2月號東亞書房>及<2023年4月號東亞書房>。

【作家動態】

鬼卵作為一名文化人,曾寫下《東海道人物志》與《勇婦全傳繪本更科草子》等作。相較於篤信紀律與社會規範的定信,鬼卵的想法自由而奔放,他訴說的古老故事,逐漸照亮定信的後半生,並成為定信做出重大決定的契機。文藝評論家細谷正充評述:「作者透過兩人的對談,揭示權力對庶民的影響、文化的意義,以及故事擁有的力量。鬼卵的步伐及對定信所說的話,皆深深打動人心。」

到底是誰在說謊呢?曾在前作《迷宮裡的魔術師》登場的「黑色魔術師」神尾武史,在這部作品中成為神祕酒吧「Trap Hand」老板,透過如魔法般的慧眼與敏銳洞見,讓與他對話的女性們脫胎換骨。

在最後一個短篇中,成瀨留下一張寫著「請不要找我」的信箋,便突然失去蹤影,就連手機都留在家中。她出乎意料的舉動背後,竟隱藏著某個溫馨的理由?續作中,宮島再次藉由成瀨的日常冒險,為讀者帶來元氣滿滿、難以預測,卻又細膩豐富的青春物語。

和泉警署為了探查命案,而成立聯合調查小組,讓宮下與真壁久違地合作。此外,這次的團隊中,也多了一位歸國菁英加入,這位對暗渠一道甚是精通的神祕「客人」,對搜查進展究竟是好是壞呢?伊岡提到,從不寫系列小說的他,首度嘗試書寫「續篇」,讓他的人氣角色真壁與宮下,再次一同挑戰未知的黑暗。

案發現場是一間所有出入口都上鎖的完全密室,被害者則是臨時住民的負責人。宮城縣刑警笘篠誠一郎與蓮田將悟,推斷死者與臨時住民之間可能存在糾紛,並循線展開調查,卻在搜查時遇到了蓮田難以忘懷的故人。昔日的友情與愛情,與今日作為刑警的職責,該如何抉擇呢?這齣社會派人情謎案,終於迎來了最終章,出版社也順勢推出宮城縣警3部曲書盒特別版外加特典,在上個月底與單行本同步發行。

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量