短耳兔18歲了!自2006年出版以來,《短耳兔》陪伴許多孩子在成長過程中摸索、練習,慢慢長成更好的樣子。本文專訪作者劉思源及繪者唐唐,分別從兩人的合作過程及新作與前作的改版等角度切入,帶領讀者更深入短耳兔的世界。

➤多年默契不需明說 圖畫書的文字與插畫作者如何分工?會不會互相給對方建議?一直令我相當好奇。劉思源與唐唐不只是熟識多年的朋友,在唐唐移居花蓮前兩人甚至還是鄰居,多年交情建立起的信任感與瞭解,打造了厚實的合作基礎。劉思源笑稱,除了合作前期會比較關心之外,到了後期就整個放飛了,因為「知道唐唐可以創造的比自己想像的多」,他頂多在需要的部分加註插畫可以怎麼表現,但這些註解也只是「僅供參考」而已。

對唐唐來說,圖文的搭配是繪本創作相當關鍵的地方,他總是深思熟慮,一幅畫面背後可能是想了一、二十個畫面才產出的結果,是他心中「最好的畫面」。而正是深知老友這種謹慎認真的個性,劉思源讓唐唐以最舒服的方式創作,自己則安心期待他發揮最佳創意,不讓太多的建議變成干擾。

劉思源說,在寫作過程中,腦海裡一定會浮現畫面,否則就會寫出別人無法畫的東西。但「文字作者的畫面不是繪者的畫面」,繪者看到文本所產生的世界是他的詮釋,呈現出來的圖畫就是他為故事搭建的舞台。

劉思源舉例說明這種落差:她原本想像短耳兔的耳朵短短的,是像草莓一樣的可愛形狀。但唐唐考慮很久之後,告訴她這樣畫起來會像老鼠,提議修改成其他。後來的調整不只讓劉思源相當滿意,唐唐也加入自己的想像,讓畫面上長出一叢蘑菇,不只讓情節有了更緊密的連結,同時為原本文字上的「鑽進草叢」增加小彩蛋,讓讀故事的孩子因此多了一份尋找「冬冬在哪裡」的趣味。

除了默契,兩位作者也不約而同提到一位優秀編輯的重要性。劉思源以「一雙清楚的眼睛」來形容編輯的作用,因為畢竟人人都有自己的想像,但想要產生最大的效果,就必須仰賴編輯適時在中間擔任良好的溝通與協調角色。唐唐則形容編輯既像潤滑劑也像裁判,需要說服兩邊的作者,也需要裁決怎樣才是集大成的「好」。

短耳朵的冬冬在哪裡?《短耳兔1:我是短耳兔》(圖源:親子天下)

➤無心插柳中,察覺繪本的強大力量 在短耳兔10周年接受訪談時,唐唐曾分享一位小耳症小讀者在讀了《短耳兔》之後,終於願意將耳朵露出來的故事,讓他驚訝於繪本竟能讓孩子變得如此勇敢。唐唐一開始的創作靈感起源於看見路邊夾在曬衣繩上晾乾的兔子娃娃,但與眾不同的「短耳朵」設定,加上來自讀者的實際回饋,不免讓人猜想,作者是否有藉此鼓勵身體有某種缺陷或非一般發展孩子的意圖。

關於這點,劉思源坦誠表示最初並未有這樣的目標,她以《短耳兔》初版封面說明,左側有一張戴帽子的兔子祖先照片,表示基因就是有這種短耳朵的兔子。可是冬冬不滿意這樣的耳朵,所以做了很多想讓它們變長的努力。

劉思源說,在寫作這個故事時,她想的不是「一般孩子」,而是「一般人」。因為人多多少少都會有對自己不滿意的地方,也許是對外貌,或是對自己的能力產生信心危機,重點是要怎麼重新看待這件事。然而,如果有孩子對這個故事特別有感覺,從中獲得勇氣,對身為創作者的劉思源來說是最大的祝福,也是相當令人喜悅的美好事情。

唐唐也表示,創作時並不知道作品存在如此正向的力量,但出版後與讀者有更多互動交流的機會,才有了具體的實感。在孩子探索學習及人格型塑的階段,能藉由創作將正向的訊息傳遞給他們,是唐唐喜歡繪本創作的重要動力。

《短耳兔4:麵包宅急便》(圖源:親子天下)

➤陪孩子走過一段,為他們撐出情緒紓緩的空間 從《短耳兔》的自我認同開始,到後來擴展人際關係,再到關懷周遭的人物,冬冬和朋友們在系列作品中,持續面臨新的課題,也逐漸在過程中成長。身為這個系列的創生者,如何安排以及看待這些小角色的跌跌撞撞與收穫呢?

劉思源認為,故事情節是否有起承轉合、高潮起伏很重要。她習慣用對比的手法來呈現,但不希望是刻板的黑白分明,而是用一些篇幅去解釋黑跟白是怎麼形成的。她不會避諱,也不擔心家長看到故事中可能被認定為「負面」的情節,比如冬冬偷偷將零分的考卷拿走,還想盡辦法藏起來;或是拋下負責照顧的莎莎,以及小烏鴉丟石頭搞破壞等,因為她希望探討的是這些行為的「背後」。

例如在《麵包宅急便》中新登場的小烏鴉,這個看起來像反派的角色,不是單純用來襯托,而是想藉此告訴讀者一些前因後果。小烏鴉的挑釁或者不適當的互動方式,其實源自於他不懂怎麼結交朋友。他需要的不是指責或對抗,而是旁人對他的理解,幫助他找到真正適合的位置,進而產生超乎想像的改變。

小烏鴉的改變契機《短耳兔4:麵包宅急便》(圖源:親子天下)

以冬冬的「偷考卷」來說,它其實跟偷竊並不一樣。拿走考卷這個行為,真正的核心是害怕。如果從這點去思考,會發現不管大人小孩都會有害怕的時候,當你越害怕,第一件事就是去隱藏起來。劉思源認為孩子因為年紀小、經驗不足,容易過度想像跟誇大,本來可能沒什麼事,但在越誇越大的情況下讓狀況變得複雜。她希望大家跟著冬冬走過這一遭,發現原來根本不是他想的那樣,在噗哧一笑後緩解害怕的情緒,心也安放下來。

《冬冬的考卷不見了》其實來自真實故事。小時候劉思源班上的考卷弄丟了,事後老師向他們坦承自己的疏失,全班對不必重考既鬆了一口氣,更覺得老師讓考卷飛走太爆笑了。大人小孩都會犯錯,如何接納錯誤才是重點。

《短耳兔3:冬冬的考卷不見了》(圖源:親子天下)

劉思源有意讓每個小角色都經過一些歷練,有一點損失,但也有獲得。這是學習也是成長的歷程,不管多多少少,快快慢慢,都會走上蛻變的路。

兩位創作者默契十足地溫柔提醒:不要一直想著讓孩子從故事中獲得什麼。唐唐說,在閱讀的氣氛下建立出來的親子關係比什麼都重要,一同享受的閱讀氛圍,能讓孩子產生信任感和連結,不要破壞了那樣的氣氛。

劉思源覺得繪本是很好的「陪伴」,是讓親子互相了解溝通的「開關」,彼此可以藉由故事,去傳達各種想說的事。她以自己收到的讀者回饋為例,有個小女孩因為反覆閱讀《河馬河馬大嘴巴》,讓爸爸察覺到,女兒可能也落入了被誤會的狀況。

談到《小象莎莎在哪裡》,劉思源點出故事中其實呈現了兩種型態的「迷路」,一個是莎莎在玩躲貓貓時實質的迷路,一個則是冬冬因為責任過大,想擺脫掉莎莎,是屬於心理上的迷路。

「迷路」這樣的說法也出現在青山美智子的小說《鎌倉漩渦服務中心》中。服務中心裡主責的雙胞胎爺爺會以「走散了嗎?」向無意間走進來「問路」的人提問,引領主角思考內心的困惑。短耳兔系列就像一個等著接待小讀者的專屬服務中心,提供能喘口氣,聊聊天,找到情緒出口的空間。

➤老派的細緻嚴謹,打造出效果十足的紙上電影 繪本插畫不是照字配圖,但也不是完全拋開文字不管。自認是「老派」創作者的唐唐,創作時以嚴謹的態度面對,不斷構思每個畫面,考慮前後的連結、因果關係、文字呈現的氣氛等等,是比很多人的想像要複雜許多的工作。

以《麵包宅急便》裡小烏鴉送麵包為例,唐唐說,文字上提到了地點(直送各地)、時間(從早到晚)、天氣的好壞/變化(颳風下雨),所以他想像小烏鴉小小的身影飛在很大的場景裡,再透過調整色調,讓過程中的天候出現一點小變化。他捨棄原先想將下雨一併畫入的點子,避免過大的衝突。

《短耳兔4:麵包宅急便》(圖源:親子天下)

這4本作品中都有令人心情跟著起伏的轉折,像是老鷹抓走冬冬、莎莎不見了等等,彷彿信手拈來就能營造出戲劇效果。但唐唐說,轉折在繪本創作中的難度很高,因為不管是閱讀或朗讀,它都是故事架構和情緒最關鍵的地方,轉得好,故事才能吸引人。也因此,唐唐總在轉折處反覆想像與模擬,看看讀者在翻頁過程中能不能受到吸引。

在繪畫過程中,唐唐的三個法寶是:通順、構圖、色彩的使用。

首先是一再思考、推敲版面、畫面、色彩和空間感等等到底順不順?雖然是靜止狀態,但唐唐會想像成連續畫面,以電影的角度去模擬:如果這些角色真的在演戲,這個過程是否流暢?會不會覺得哪邊卡卡的?

再來是構圖。唐唐偏好比較誇張的構圖,讓張力大一點。在轉折的階段,他常以透視感較強的方式來呈現,因為這會帶來視覺的驚奇,讓讀者產生意想不到的情緒或感受。

最後是色彩。一般來說,唐唐會在轉折的地方使用較強烈的色彩。有時候會延續前面的顏色、進行變色,然後兩種色彩一起出現,或是用漸層等方式連接前後。這樣會讓視覺上更協調,不會有過大的衝突,但又能製造出進入轉折的不同視覺轉換。

轉折變化1_《短耳兔2:小象莎莎在哪裡?》(圖源:親子天下)

轉折變化2_《短耳兔2:小象莎莎在哪裡?》(圖源:親子天下)

轉折變化3_《短耳兔2:小象莎莎在哪裡?》(圖源:親子天下)

➤以新作喜迎成年,前作更換新裝一同歡慶 走過18個年頭的《短耳兔》,新作《麵包宅急便》彷彿像是一份應景的成年禮,三本前作也順勢換上新裝,帶來耳目一新的氣氛。

談到新作以及前作封面的改版,唐唐說4本書裡,以開創期的《短耳兔》及最新作品《麵包宅急便》的難度最高。前者因為還在琢磨風格,所以很難畫得快。《麵包宅急便》則因為跟上一本《小象莎莎在哪裡》相隔約莫10年,在這漫長的時光中,唐唐持續進行不同類型的藝術創作,不自覺走向另一個狀態,以致拿到新故事時感覺已相當陌生。

原本他自認現在的技巧與熟練度都優於當年,應該可以很快完成,沒想到要在抽離這麼長的時間後重新進入狀態,遠比想像困難。他花了很大力氣進行情緒的銜接,讓自己再度回到冬冬和朋友們的世界。

另一方面,唐唐認為閱讀故事時,從故事中看到的東西會逐漸不一樣,所以著重的地方也會自動轉變,這是「創作者的自動調整」,是很自然的事情。在畫《短耳兔》時,唐唐在意的是如何讓角色生動,看起來彷彿真的孩子。但到了《麵包宅急便》,他更關注的是畫面跟故事之間如何更順暢、空間感跟氣氛的營造等等。

唐唐說,也許因為劉思源也寫出不一樣的感覺,帶給他與先前的作品不同的感受,下筆時就會隨著自己察覺到的想法取捨調整。

《麵包宅急便》跟《短耳兔》的故事有個有趣的共通點:做麵包是冬冬的拿手項目。為什麼在相隔兩本書之後又回到這個設定?劉思源的回答很可愛:其實這是她一直以來想做的事。

《短耳兔4:麵包宅急便》(圖源:親子天下)

對不會做卻喜歡看別人做麵包的劉思源來說,麵包不只具有充滿溫度的形象,製作麵包本身也兼具生活感和趣味性,而吃東西對孩子來說,更是一種真實的安慰。也因此,在新作加入新角色時,她再度將心心念念的做麵包安插進故事中。

因應這次18歲成年紀念,《短耳兔》三本前作的封面都重新設計,改頭換面的新面貌不只讓人驚喜,系列感也更強烈。唐唐以自己喜愛且擅長的古典風格為主,以邊框作為裝飾,搭配彩度高但又不會太高調的顏色。為了提高識別感,還加上手寫字體、布紋質感的書背等設計,透過各種視覺來強化4部作品的系列感,讓讀者看到一本就能自動連結到系列作的其他書。

未來短耳兔系列會繼續延伸下去嗎?劉思源不但給了肯定的答案,還透露也許可能以繪本之外的形式出現。讓我們一起期待冬冬和他的朋友為大家帶來的故事吧!●

短耳兔暖心繪本1~4套組 內容簡介➤ 】

作者簡介:劉思源

曾任漢聲出版公司編輯、遠流出版社兒童館編輯、格林文化副總編輯。目前重心轉為創作,用文字餅乾和靈感起司餵養了一隻隻可愛的動物角色們。

出版作品多樣,包含繪本《好餓好餓好餓》、《河馬河馬大嘴巴》(巴巴文化),《短耳兔》系列(親子天下),《騎著恐龍去上學》系列(步步),橋梁書《狐說八道》系列(小天下)等,其中多本作品曾獲國內各大獎項,並授權中國、日本、韓國、英國和法國等出版。

繪者簡介:唐唐

本名唐壽南,喜歡任何與創作有關的事情,覺得創作繪本最有趣的地方是可以一再重溫童年的快樂時光。

2003 年以唐唐為筆名發表作品至今,作品包括繪本《短耳兔》、《短耳兔考 0 分》、《短耳兔與小象莎莎》、《小狗噗噗搬新家》和插畫小說《晴空小侍郎》、《少年讀西遊記》等,受到大小讀者歡迎。

他創造的角色可愛又獨特,構圖既有巧思又有張力,繪本已譯成簡體中文、日、韓、泰、俄、印尼、土耳其等多國版本。作品曾入選加泰隆尼亞插畫雙年展、金蝶獎插畫類榮譽獎及亞洲繪本原畫雙年展榮譽獎,多次獲選為義大利波隆那兒童書展台灣館推薦插畫家。除了插畫,也從事藝術創作並舉辦多次展出,作品廣受私人及美術館收藏。

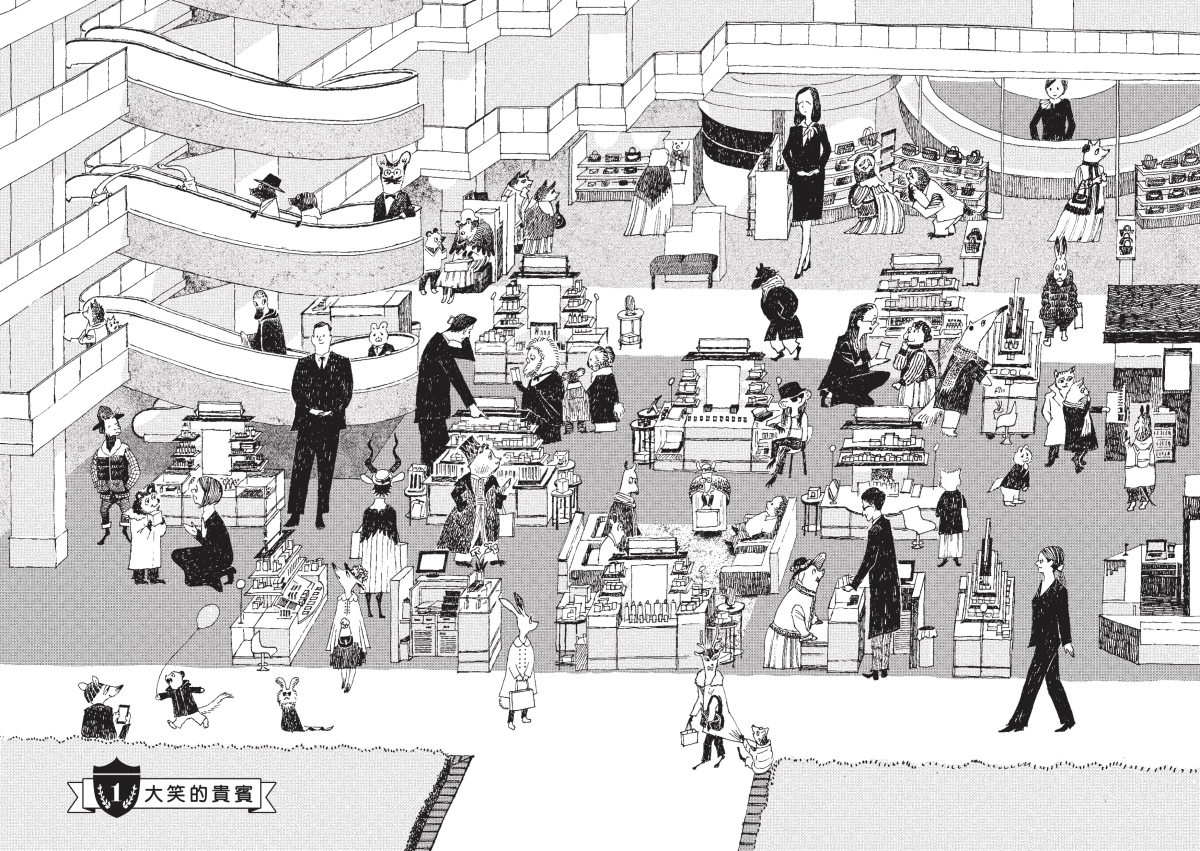

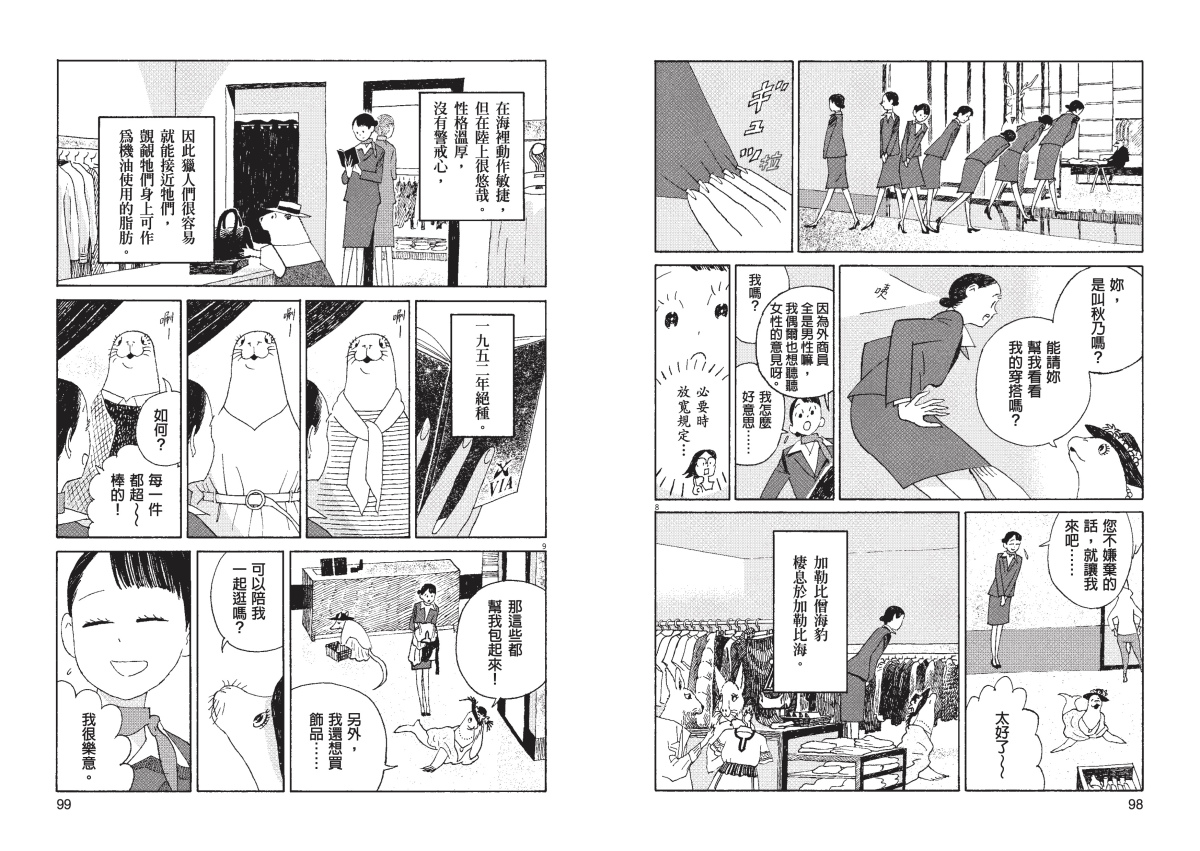

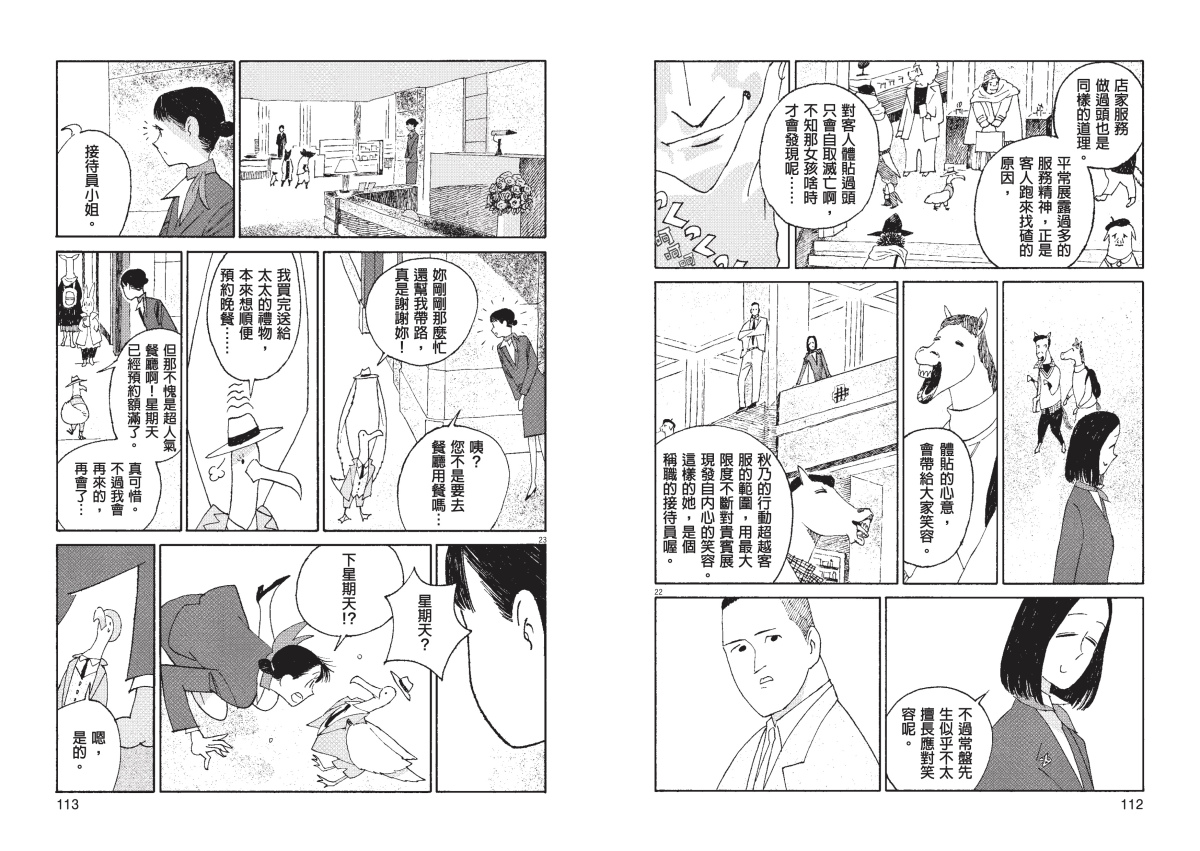

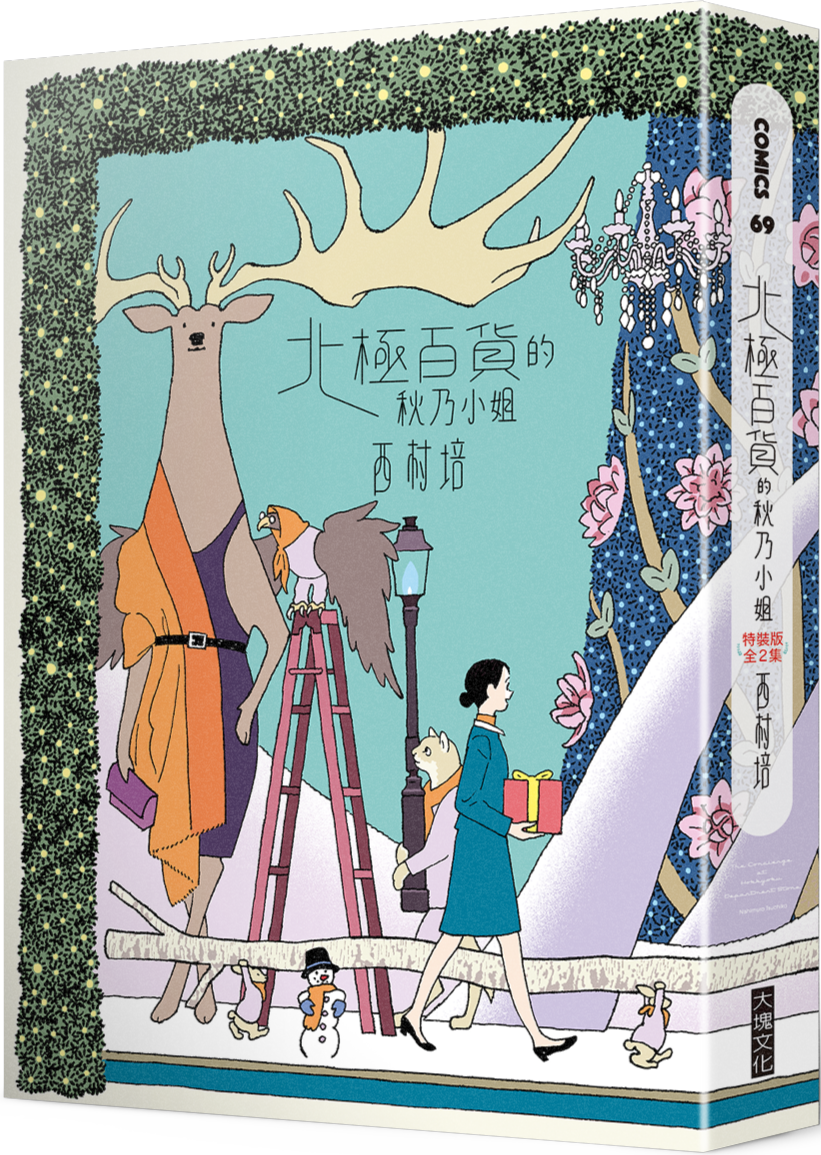

北極百貨的秋乃小姐(特裝版,全2集)

北極百貨的秋乃小姐(特裝版,全2集)

童書》短耳兔18歲了!訪作者劉思源與繪者唐唐

短耳兔18歲了!自2006年出版以來,《短耳兔》陪伴許多孩子在成長過程中摸索、練習,慢慢長成更好的樣子。本文專訪作者劉思源及繪者唐唐,分別從兩人的合作過程及新作與前作的改版等角度切入,帶領讀者更深入短耳兔的世界。

➤多年默契不需明說

圖畫書的文字與插畫作者如何分工?會不會互相給對方建議?一直令我相當好奇。劉思源與唐唐不只是熟識多年的朋友,在唐唐移居花蓮前兩人甚至還是鄰居,多年交情建立起的信任感與瞭解,打造了厚實的合作基礎。劉思源笑稱,除了合作前期會比較關心之外,到了後期就整個放飛了,因為「知道唐唐可以創造的比自己想像的多」,他頂多在需要的部分加註插畫可以怎麼表現,但這些註解也只是「僅供參考」而已。

對唐唐來說,圖文的搭配是繪本創作相當關鍵的地方,他總是深思熟慮,一幅畫面背後可能是想了一、二十個畫面才產出的結果,是他心中「最好的畫面」。而正是深知老友這種謹慎認真的個性,劉思源讓唐唐以最舒服的方式創作,自己則安心期待他發揮最佳創意,不讓太多的建議變成干擾。

劉思源說,在寫作過程中,腦海裡一定會浮現畫面,否則就會寫出別人無法畫的東西。但「文字作者的畫面不是繪者的畫面」,繪者看到文本所產生的世界是他的詮釋,呈現出來的圖畫就是他為故事搭建的舞台。

劉思源舉例說明這種落差:她原本想像短耳兔的耳朵短短的,是像草莓一樣的可愛形狀。但唐唐考慮很久之後,告訴她這樣畫起來會像老鼠,提議修改成其他。後來的調整不只讓劉思源相當滿意,唐唐也加入自己的想像,讓畫面上長出一叢蘑菇,不只讓情節有了更緊密的連結,同時為原本文字上的「鑽進草叢」增加小彩蛋,讓讀故事的孩子因此多了一份尋找「冬冬在哪裡」的趣味。

除了默契,兩位作者也不約而同提到一位優秀編輯的重要性。劉思源以「一雙清楚的眼睛」來形容編輯的作用,因為畢竟人人都有自己的想像,但想要產生最大的效果,就必須仰賴編輯適時在中間擔任良好的溝通與協調角色。唐唐則形容編輯既像潤滑劑也像裁判,需要說服兩邊的作者,也需要裁決怎樣才是集大成的「好」。

➤無心插柳中,察覺繪本的強大力量

在短耳兔10周年接受訪談時,唐唐曾分享一位小耳症小讀者在讀了《短耳兔》之後,終於願意將耳朵露出來的故事,讓他驚訝於繪本竟能讓孩子變得如此勇敢。唐唐一開始的創作靈感起源於看見路邊夾在曬衣繩上晾乾的兔子娃娃,但與眾不同的「短耳朵」設定,加上來自讀者的實際回饋,不免讓人猜想,作者是否有藉此鼓勵身體有某種缺陷或非一般發展孩子的意圖。

關於這點,劉思源坦誠表示最初並未有這樣的目標,她以《短耳兔》初版封面說明,左側有一張戴帽子的兔子祖先照片,表示基因就是有這種短耳朵的兔子。可是冬冬不滿意這樣的耳朵,所以做了很多想讓它們變長的努力。

劉思源說,在寫作這個故事時,她想的不是「一般孩子」,而是「一般人」。因為人多多少少都會有對自己不滿意的地方,也許是對外貌,或是對自己的能力產生信心危機,重點是要怎麼重新看待這件事。然而,如果有孩子對這個故事特別有感覺,從中獲得勇氣,對身為創作者的劉思源來說是最大的祝福,也是相當令人喜悅的美好事情。

唐唐也表示,創作時並不知道作品存在如此正向的力量,但出版後與讀者有更多互動交流的機會,才有了具體的實感。在孩子探索學習及人格型塑的階段,能藉由創作將正向的訊息傳遞給他們,是唐唐喜歡繪本創作的重要動力。

➤陪孩子走過一段,為他們撐出情緒紓緩的空間

從《短耳兔》的自我認同開始,到後來擴展人際關係,再到關懷周遭的人物,冬冬和朋友們在系列作品中,持續面臨新的課題,也逐漸在過程中成長。身為這個系列的創生者,如何安排以及看待這些小角色的跌跌撞撞與收穫呢?

劉思源認為,故事情節是否有起承轉合、高潮起伏很重要。她習慣用對比的手法來呈現,但不希望是刻板的黑白分明,而是用一些篇幅去解釋黑跟白是怎麼形成的。她不會避諱,也不擔心家長看到故事中可能被認定為「負面」的情節,比如冬冬偷偷將零分的考卷拿走,還想盡辦法藏起來;或是拋下負責照顧的莎莎,以及小烏鴉丟石頭搞破壞等,因為她希望探討的是這些行為的「背後」。

例如在《麵包宅急便》中新登場的小烏鴉,這個看起來像反派的角色,不是單純用來襯托,而是想藉此告訴讀者一些前因後果。小烏鴉的挑釁或者不適當的互動方式,其實源自於他不懂怎麼結交朋友。他需要的不是指責或對抗,而是旁人對他的理解,幫助他找到真正適合的位置,進而產生超乎想像的改變。

以冬冬的「偷考卷」來說,它其實跟偷竊並不一樣。拿走考卷這個行為,真正的核心是害怕。如果從這點去思考,會發現不管大人小孩都會有害怕的時候,當你越害怕,第一件事就是去隱藏起來。劉思源認為孩子因為年紀小、經驗不足,容易過度想像跟誇大,本來可能沒什麼事,但在越誇越大的情況下讓狀況變得複雜。她希望大家跟著冬冬走過這一遭,發現原來根本不是他想的那樣,在噗哧一笑後緩解害怕的情緒,心也安放下來。

《冬冬的考卷不見了》其實來自真實故事。小時候劉思源班上的考卷弄丟了,事後老師向他們坦承自己的疏失,全班對不必重考既鬆了一口氣,更覺得老師讓考卷飛走太爆笑了。大人小孩都會犯錯,如何接納錯誤才是重點。

劉思源有意讓每個小角色都經過一些歷練,有一點損失,但也有獲得。這是學習也是成長的歷程,不管多多少少,快快慢慢,都會走上蛻變的路。

兩位創作者默契十足地溫柔提醒:不要一直想著讓孩子從故事中獲得什麼。唐唐說,在閱讀的氣氛下建立出來的親子關係比什麼都重要,一同享受的閱讀氛圍,能讓孩子產生信任感和連結,不要破壞了那樣的氣氛。

劉思源覺得繪本是很好的「陪伴」,是讓親子互相了解溝通的「開關」,彼此可以藉由故事,去傳達各種想說的事。她以自己收到的讀者回饋為例,有個小女孩因為反覆閱讀《河馬河馬大嘴巴》,讓爸爸察覺到,女兒可能也落入了被誤會的狀況。

談到《小象莎莎在哪裡》,劉思源點出故事中其實呈現了兩種型態的「迷路」,一個是莎莎在玩躲貓貓時實質的迷路,一個則是冬冬因為責任過大,想擺脫掉莎莎,是屬於心理上的迷路。

「迷路」這樣的說法也出現在青山美智子的小說《鎌倉漩渦服務中心》中。服務中心裡主責的雙胞胎爺爺會以「走散了嗎?」向無意間走進來「問路」的人提問,引領主角思考內心的困惑。短耳兔系列就像一個等著接待小讀者的專屬服務中心,提供能喘口氣,聊聊天,找到情緒出口的空間。

➤老派的細緻嚴謹,打造出效果十足的紙上電影

繪本插畫不是照字配圖,但也不是完全拋開文字不管。自認是「老派」創作者的唐唐,創作時以嚴謹的態度面對,不斷構思每個畫面,考慮前後的連結、因果關係、文字呈現的氣氛等等,是比很多人的想像要複雜許多的工作。

以《麵包宅急便》裡小烏鴉送麵包為例,唐唐說,文字上提到了地點(直送各地)、時間(從早到晚)、天氣的好壞/變化(颳風下雨),所以他想像小烏鴉小小的身影飛在很大的場景裡,再透過調整色調,讓過程中的天候出現一點小變化。他捨棄原先想將下雨一併畫入的點子,避免過大的衝突。

這4本作品中都有令人心情跟著起伏的轉折,像是老鷹抓走冬冬、莎莎不見了等等,彷彿信手拈來就能營造出戲劇效果。但唐唐說,轉折在繪本創作中的難度很高,因為不管是閱讀或朗讀,它都是故事架構和情緒最關鍵的地方,轉得好,故事才能吸引人。也因此,唐唐總在轉折處反覆想像與模擬,看看讀者在翻頁過程中能不能受到吸引。

在繪畫過程中,唐唐的三個法寶是:通順、構圖、色彩的使用。

首先是一再思考、推敲版面、畫面、色彩和空間感等等到底順不順?雖然是靜止狀態,但唐唐會想像成連續畫面,以電影的角度去模擬:如果這些角色真的在演戲,這個過程是否流暢?會不會覺得哪邊卡卡的?

再來是構圖。唐唐偏好比較誇張的構圖,讓張力大一點。在轉折的階段,他常以透視感較強的方式來呈現,因為這會帶來視覺的驚奇,讓讀者產生意想不到的情緒或感受。

最後是色彩。一般來說,唐唐會在轉折的地方使用較強烈的色彩。有時候會延續前面的顏色、進行變色,然後兩種色彩一起出現,或是用漸層等方式連接前後。這樣會讓視覺上更協調,不會有過大的衝突,但又能製造出進入轉折的不同視覺轉換。

➤以新作喜迎成年,前作更換新裝一同歡慶

走過18個年頭的《短耳兔》,新作《麵包宅急便》彷彿像是一份應景的成年禮,三本前作也順勢換上新裝,帶來耳目一新的氣氛。

談到新作以及前作封面的改版,唐唐說4本書裡,以開創期的《短耳兔》及最新作品《麵包宅急便》的難度最高。前者因為還在琢磨風格,所以很難畫得快。《麵包宅急便》則因為跟上一本《小象莎莎在哪裡》相隔約莫10年,在這漫長的時光中,唐唐持續進行不同類型的藝術創作,不自覺走向另一個狀態,以致拿到新故事時感覺已相當陌生。

原本他自認現在的技巧與熟練度都優於當年,應該可以很快完成,沒想到要在抽離這麼長的時間後重新進入狀態,遠比想像困難。他花了很大力氣進行情緒的銜接,讓自己再度回到冬冬和朋友們的世界。

另一方面,唐唐認為閱讀故事時,從故事中看到的東西會逐漸不一樣,所以著重的地方也會自動轉變,這是「創作者的自動調整」,是很自然的事情。在畫《短耳兔》時,唐唐在意的是如何讓角色生動,看起來彷彿真的孩子。但到了《麵包宅急便》,他更關注的是畫面跟故事之間如何更順暢、空間感跟氣氛的營造等等。

唐唐說,也許因為劉思源也寫出不一樣的感覺,帶給他與先前的作品不同的感受,下筆時就會隨著自己察覺到的想法取捨調整。

《麵包宅急便》跟《短耳兔》的故事有個有趣的共通點:做麵包是冬冬的拿手項目。為什麼在相隔兩本書之後又回到這個設定?劉思源的回答很可愛:其實這是她一直以來想做的事。

對不會做卻喜歡看別人做麵包的劉思源來說,麵包不只具有充滿溫度的形象,製作麵包本身也兼具生活感和趣味性,而吃東西對孩子來說,更是一種真實的安慰。也因此,在新作加入新角色時,她再度將心心念念的做麵包安插進故事中。

因應這次18歲成年紀念,《短耳兔》三本前作的封面都重新設計,改頭換面的新面貌不只讓人驚喜,系列感也更強烈。唐唐以自己喜愛且擅長的古典風格為主,以邊框作為裝飾,搭配彩度高但又不會太高調的顏色。為了提高識別感,還加上手寫字體、布紋質感的書背等設計,透過各種視覺來強化4部作品的系列感,讓讀者看到一本就能自動連結到系列作的其他書。

未來短耳兔系列會繼續延伸下去嗎?劉思源不但給了肯定的答案,還透露也許可能以繪本之外的形式出現。讓我們一起期待冬冬和他的朋友為大家帶來的故事吧!●

作者:劉思源

繪者:唐唐

出版:親子天下

定價:1440元

【內容簡介➤】

作者簡介:劉思源

淡江大學教育資料科學學系畢業。職業是編輯,興趣是閱讀,最鍾愛寫故事,一個終日與文字為伴的人。

曾任漢聲出版公司編輯、遠流出版社兒童館編輯、格林文化副總編輯。目前重心轉為創作,用文字餅乾和靈感起司餵養了一隻隻可愛的動物角色們。

出版作品多樣,包含繪本《好餓好餓好餓》、《河馬河馬大嘴巴》(巴巴文化),《短耳兔》系列(親子天下),《騎著恐龍去上學》系列(步步),橋梁書《狐說八道》系列(小天下)等,其中多本作品曾獲國內各大獎項,並授權中國、日本、韓國、英國和法國等出版。

繪者簡介:唐唐

本名唐壽南,喜歡任何與創作有關的事情,覺得創作繪本最有趣的地方是可以一再重溫童年的快樂時光。

2003 年以唐唐為筆名發表作品至今,作品包括繪本《短耳兔》、《短耳兔考 0 分》、《短耳兔與小象莎莎》、《小狗噗噗搬新家》和插畫小說《晴空小侍郎》、《少年讀西遊記》等,受到大小讀者歡迎。

他創造的角色可愛又獨特,構圖既有巧思又有張力,繪本已譯成簡體中文、日、韓、泰、俄、印尼、土耳其等多國版本。作品曾入選加泰隆尼亞插畫雙年展、金蝶獎插畫類榮譽獎及亞洲繪本原畫雙年展榮譽獎,多次獲選為義大利波隆那兒童書展台灣館推薦插畫家。除了插畫,也從事藝術創作並舉辦多次展出,作品廣受私人及美術館收藏。

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量