2024台北國際書展》閱讀無字繪本像哼唱沒有歌詞的樂曲一般恣意:廖倍恩「我的三部曲」

Q:無論妳的書還是畫作都充滿了童趣,讓讀者不禁想像起妳的童年生活。可以和我們說說小時候,妳是個什麼樣的孩子嗎?從何時起開始喜歡畫畫呢?

廖倍恩:小時候很怕悶,例如去茶樓飲茶時,坐車時,上學時,都會畫畫來娛樂自己。我很害羞,不容易認識新朋友,所以在學校都有一點活在自己的想像中。

5歲到8歲在台灣新竹生活過,那時常常跟姊姊和弟弟一起玩。丟石頭,拾樹葉,捉蝴蝶,堆沙,踩單車,在路邊採青苔,下雨時出去舔雨。後來搬到香港,要認真讀書,那時很怕上學,因為所有東西都很難,但仍然喜歡畫畫。

Q:妳的專業養成是在美國密西根大學研修平面設計,可以和我們談談那段學習經歷嗎?課程的內容有哪些?是否遇到了啟發妳的老師?

廖倍恩:我有想過做插畫家,但不知道插畫可以怎樣賺錢,所以決定讀平面設計,感覺上比較容易找到工作。上到大學,覺得很自由,很開心,因為可以學自己想學的東西。那時有讀painting、攝影、art history、插畫。

我有想過報美術學校,但感恩沒有,因為我有機會讀其他科目,例如社會學/宗教/語言/歷史/建築等等。其他的知識讓我可以有更多創作的idea。除了畫畫的技巧,也可以豐富插畫的內容。

Q:除了專業的訓練,妳自己是否有心儀的藝術家和作品,影響妳走向圖畫書創作之路?

廖倍恩:我小時候喜歡看Richard Scarry的書。是充滿很多忙碌的動物和交通工具的書。例如有蚯蚓在蘋果車裡面,每一頁都要用心找那些搞笑的細節。我喜歡自己慢慢看,找一些驚喜。所以我也喜歡加一些要尋找的驚喜在我的書裡面。

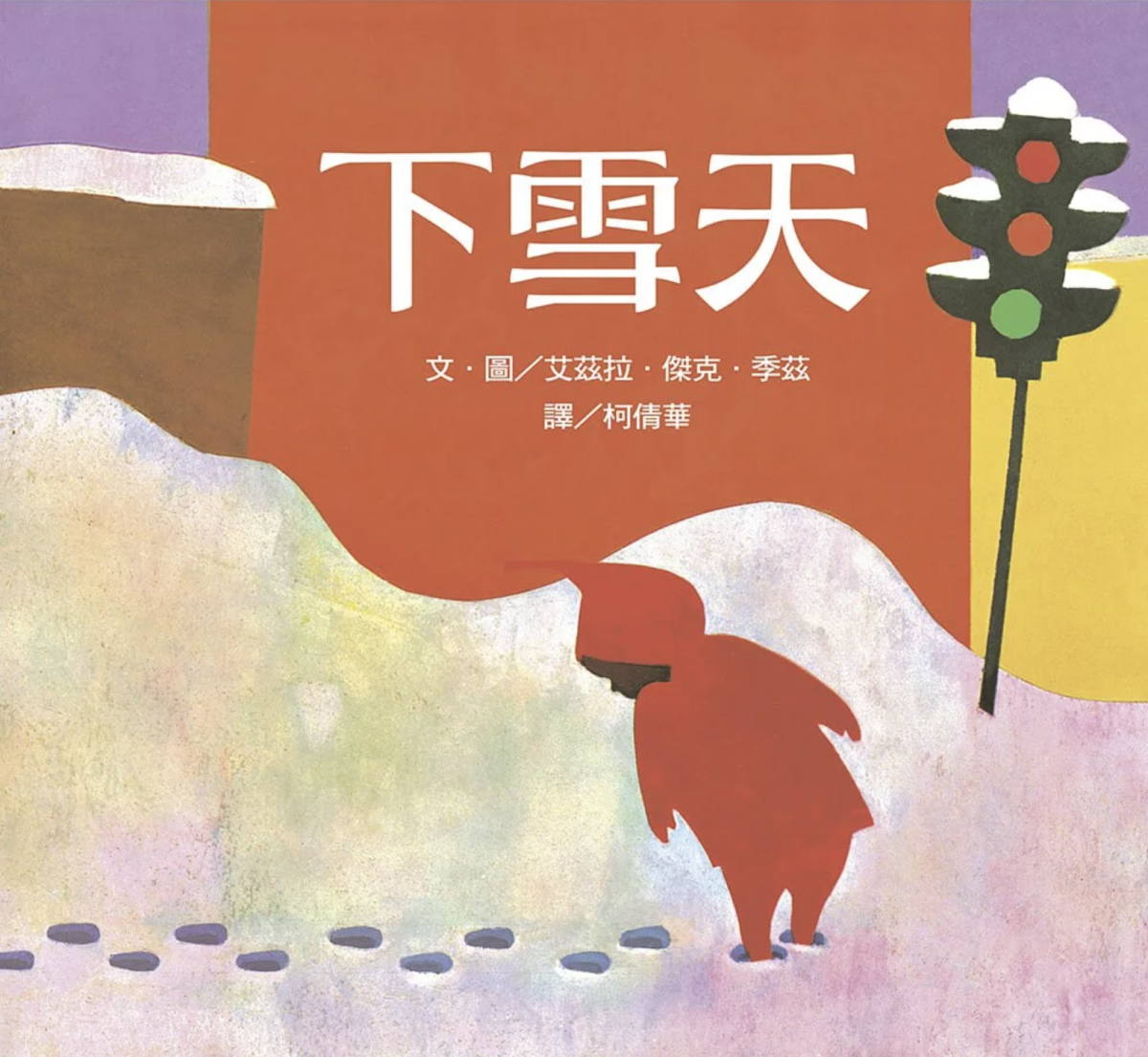

我把季茲(Ezra Jack Keats)、艾瑞.卡爾(Eric Carle)和羅賓遜(Christian Robinson)的風格group在一起,因為他們用的形狀都是簡單和平面的,但簡單的形狀也可以表達豐富的故事。例如最經典的《下雪天》,小男孩是一個平面的紅色形狀(沒有分開鞋子,外套,褲子,帽子),但那個紅色的形狀卻可以用簡單的身體語言表達傷心、好奇、興奮。

我把季茲(Ezra Jack Keats)、艾瑞.卡爾(Eric Carle)和羅賓遜(Christian Robinson)的風格group在一起,因為他們用的形狀都是簡單和平面的,但簡單的形狀也可以表達豐富的故事。例如最經典的《下雪天》,小男孩是一個平面的紅色形狀(沒有分開鞋子,外套,褲子,帽子),但那個紅色的形狀卻可以用簡單的身體語言表達傷心、好奇、興奮。

聽人說,寫故事要表現出來,而不是講出來 (show, don’t tell). 《下雪天》裡面的小孩嘗試把雪球放進口袋裡面,印象很深刻,因為他是用動作來表現出他有多喜歡雪。我的書沒有字,所以也是要靠動作來說故事。

我也喜歡馬爾索(Manuel Marsol)的《山中》,因為很有一種神祕感,真實生活裡面有些奇怪的東西。所以希望下一本書也可以畫一些有神祕感的東西。

Q:請問妳有特定喜愛使用的媒材和畫風嗎?對顏色的表現,是否也有特別的考量?

廖倍恩:我喜歡用markers和acrylic paint。有時會用橡皮擦、筷子、直尺、吸管、廁紙筒來印東西。有時會掃描不同的質地,然後用photoshop把不同的質地剪剪貼貼。

我喜歡用鮮豔的顏色和對比鮮明的顏色和形狀,比較少用漸層色,也不會畫得很真實。我喜歡給讀者看到畫畫的痕跡和過程,例如筆觸或紙紋。

Q:在妳獲得2018年波隆那拉加茲童書獎藝術類佳作的《我的美術館》中,以「兒童的視角」為中心,改變了欣賞藝術作品由上而下(大人指導小孩)的慣習,也啟發了成人讀者對藝術欣賞更多樣的可能性。請問在妳的心目中,是如何看待兒童的?

廖倍恩:去市集賣all things bright and beautiful的產品時,會有人問我們的明信片是不是兒童畫的。

我會有一半氣憤:不是吧?小孩怎會有能力畫這個? 明明畫得很有深度。有一半會開心:可以畫到兒童那種奔放、率真、直接且原始的模樣,這是一種讚賞。

我沒有孩子,只有跟姊姊的孩子相處的經驗。我覺得和他們相處就是認真玩,或者認真做無聊的東西,重視一起玩/想像的時間。大人常常要節省時間(做事情要有目的),但兒童就要「浪費」時間,跟他們相處就是認真的一起浪費時間。

Q:在《我的美術館》中,小主角不斷用自己的五感和藝術作品互動,彼此的「對話」充滿了遊戲性。到了《我的城市》裡,小主角充滿驚喜的城市漫遊,同樣遊戲感十足。妳認為「遊戲」之外,還有什麼其他元素,是童書創作重要的核心理念?

廖倍恩:我創作時會留意的東西包括,兒童會留意很多細節, 所以我會加入一些小驚喜給他們自己發掘,每次看書都能有新發現。

書裡的小男孩只有5歲,但他可以自己在美術館或城市裡走來走去,這部分是不真實的。但我希望小孩可以感受到有自由,有自主能力,可以自己想辦法解決問題,可以有自己的想法和觀點。他們可以是主角,可能他們的行為也會影響到大人呢。

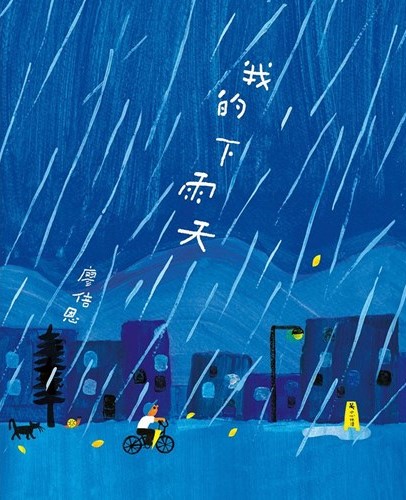

Q:妳的新作《我的下雨天》,依然採無字書的形式,妳對無字書特別情有獨鍾嗎?雖然是無字書,但是情節在主線外又交織了許多小支線,圖像敘事也更加豐富。請和讀者們談談妳如何構思和創作這本書?

廖倍恩:沒有文字的書好像沒有歌詞的音樂一樣,可以自己感受/想像/發掘圖畫的情節和心情。

兒童不會看文字,所以他們會很專注看圖畫和一些細節。這本書每一頁也加了一隻小蝸牛,藏在圖畫裡不起眼的角落。希望兒童看書的時候,可以好玩一點。也希望他們可以學習多留意身邊不起眼的東西。

這個故事前半段會見到男孩離開家經過的不同地方,後半段回家時,他會再經過同樣的地方,但那些地方的感覺已經不同了。雖然沒有文字,但讀者可以看到雨有不同的形狀和顏色,雨的型態也有幫忙講故事。

Q:小男孩獨自在《我的美術館》裡和藝術嬉遊,在《我的城市》裡接受媽媽交託的任務,他在妳的書中不斷成長。到了新作《我的下雨天》,他已經是個能主動付出關懷的孩子,如同全書最後一句話「我(們)的下雨天」,從我到我們,「我的三部曲」表現了妳創作上什麼變化呢?

廖倍恩:《我的美術館》是想說我們身邊其實充滿著美麗和有趣的東西,只要留心看,用新的角度去看,就會找到。

《我的城市》希望讀者可以保持一種對世界的好奇心,張開眼睛去看看城市,最平常的東西(像去寄信)也可以變得很好玩。

我和《我的下雨天》裡的小男孩一樣,喜歡自己去美術館,自己在城市裡散步。我可以找到城市裡有趣的東西,可以活在自己的想像世界裡。

但是近年在香港生活,我感受到人不可以只是自己一個人生存——城市裡的人都是連結的。一個人多小,也是城市的一部分。對於一些困難或不公義的事,我們可以一起面對。香港人給人的感覺是冷漠和做事很急(也是真的),但我也感受到香港人面對困難的時候,是很團結的。希望讀者看完這本書會知道他們不是孤單一個人。

Q:妳和朋友一起成立名為「all things bright and beautiful」的網路商店,不僅銷售由插畫衍生的各種周邊商品,也創作小書,以及舉辦展覽。為什麼會以一首古老詩歌的歌詞來命名呢?這代表了妳們什麼樣的願景?

廖倍恩:這首詩歌是講神創造的世界裡面有大大小小不同的動物,他們都有自己的特色,都是美好的。我們也相信這個世界是一個奇妙的地方,充滿了光明和美好的東西,雖然有時候我們需要努力去尋找和專心的看。希望我們畫的東西可以令讀者對世界好奇,帶給他們新的想法和觀點,帶給人希望。●

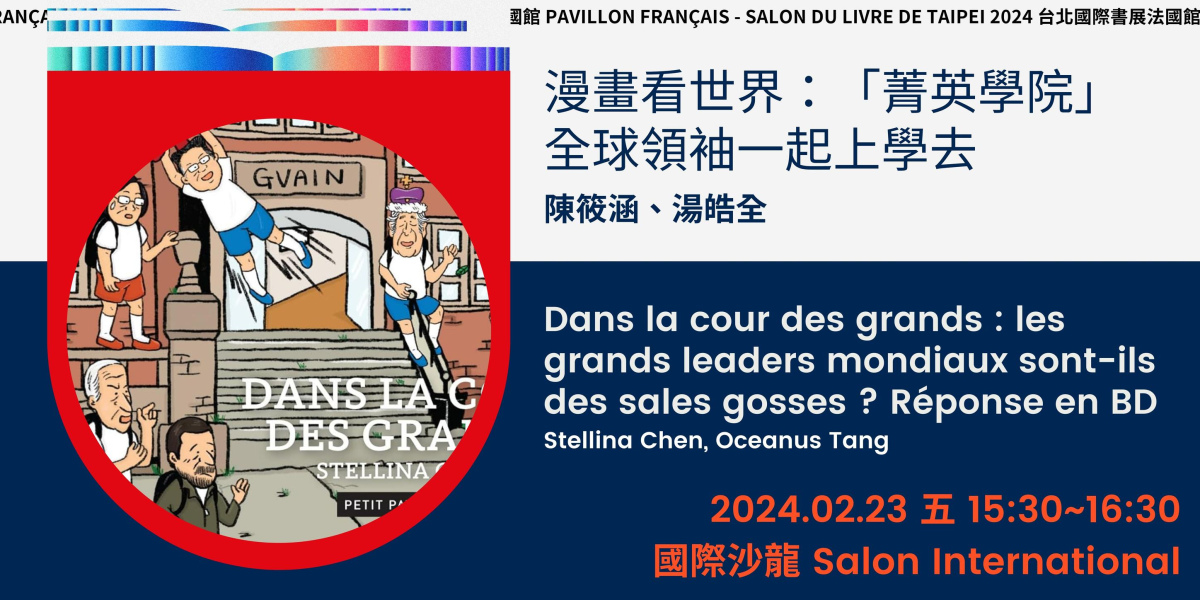

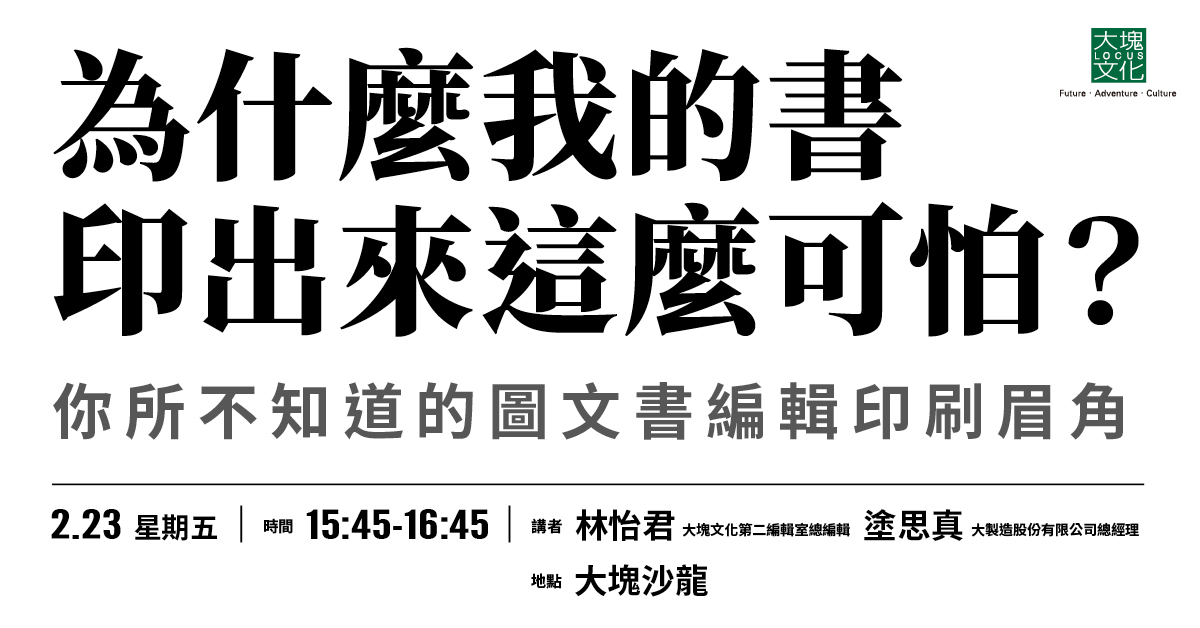

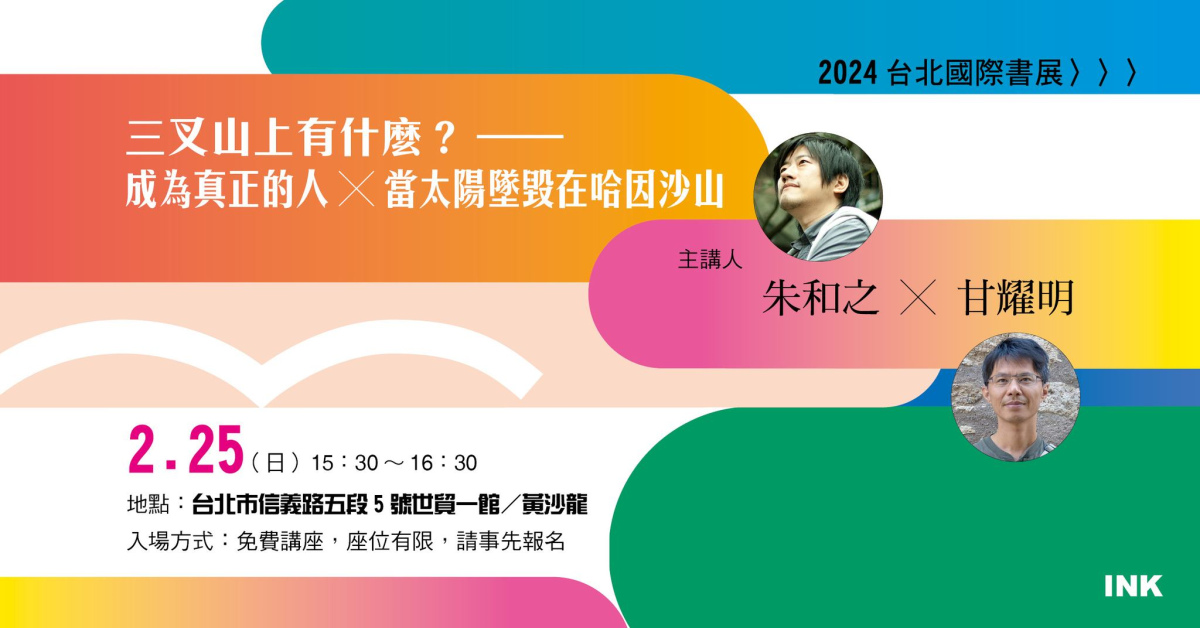

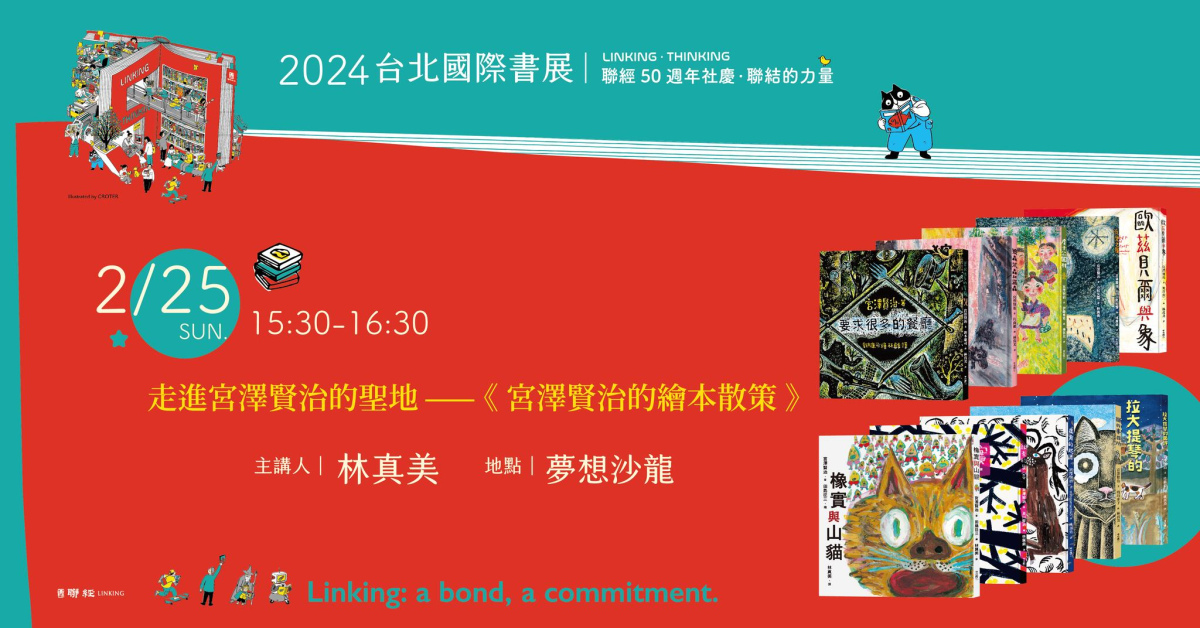

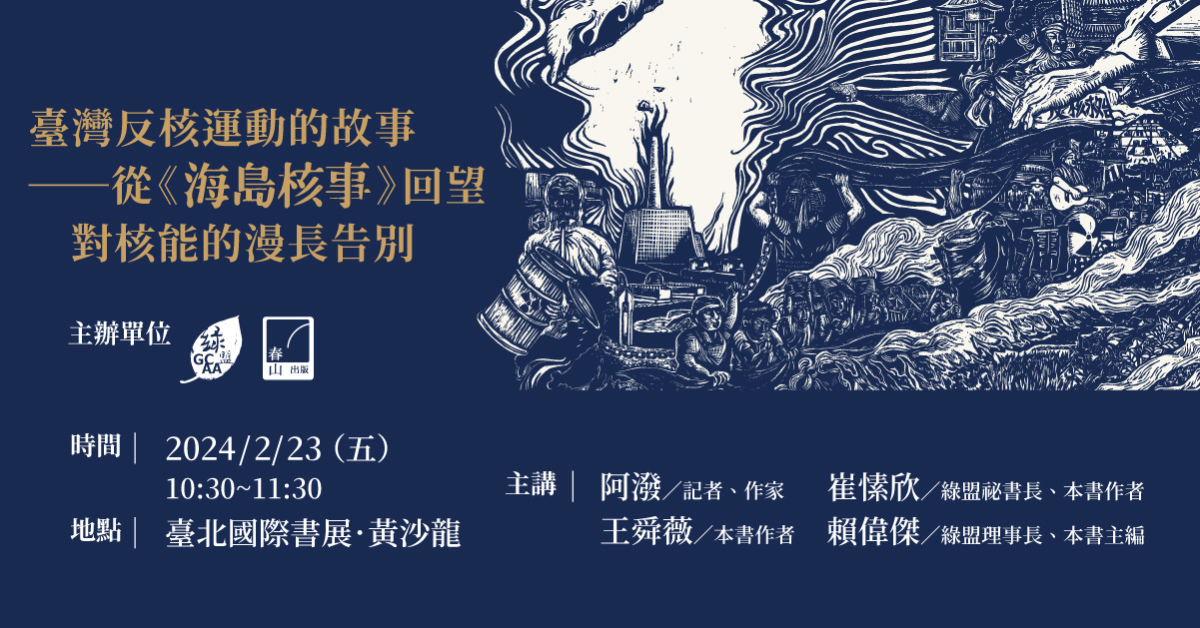

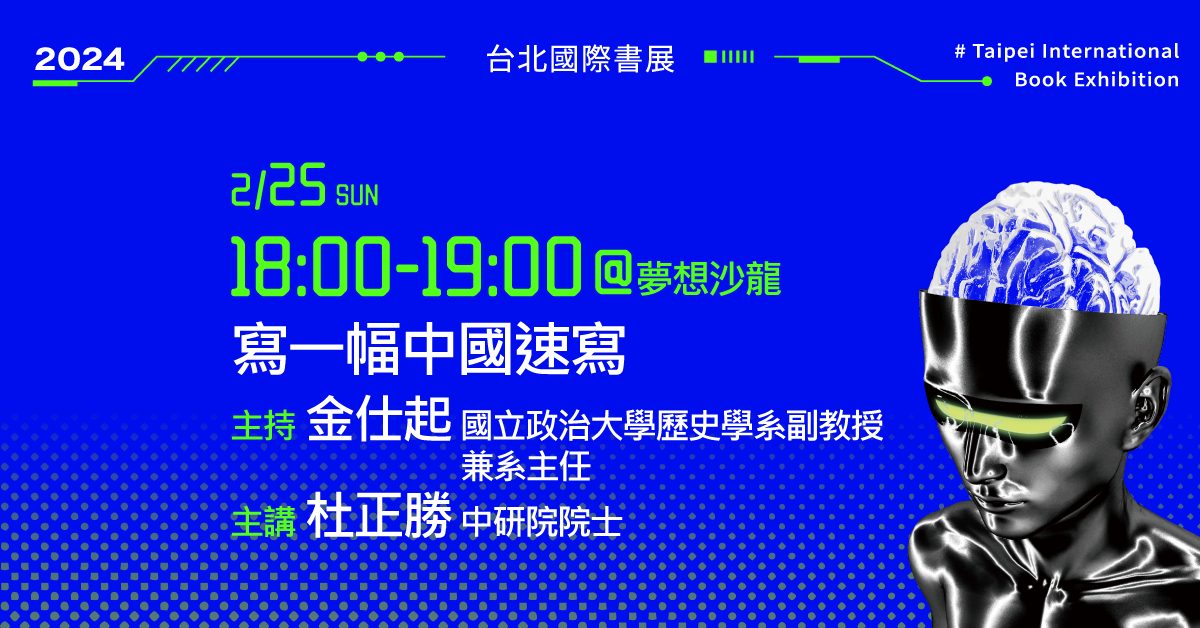

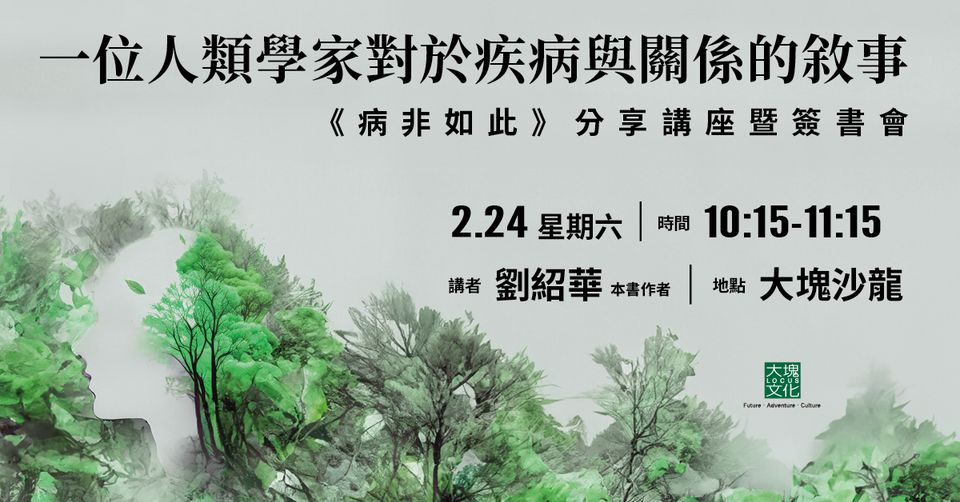

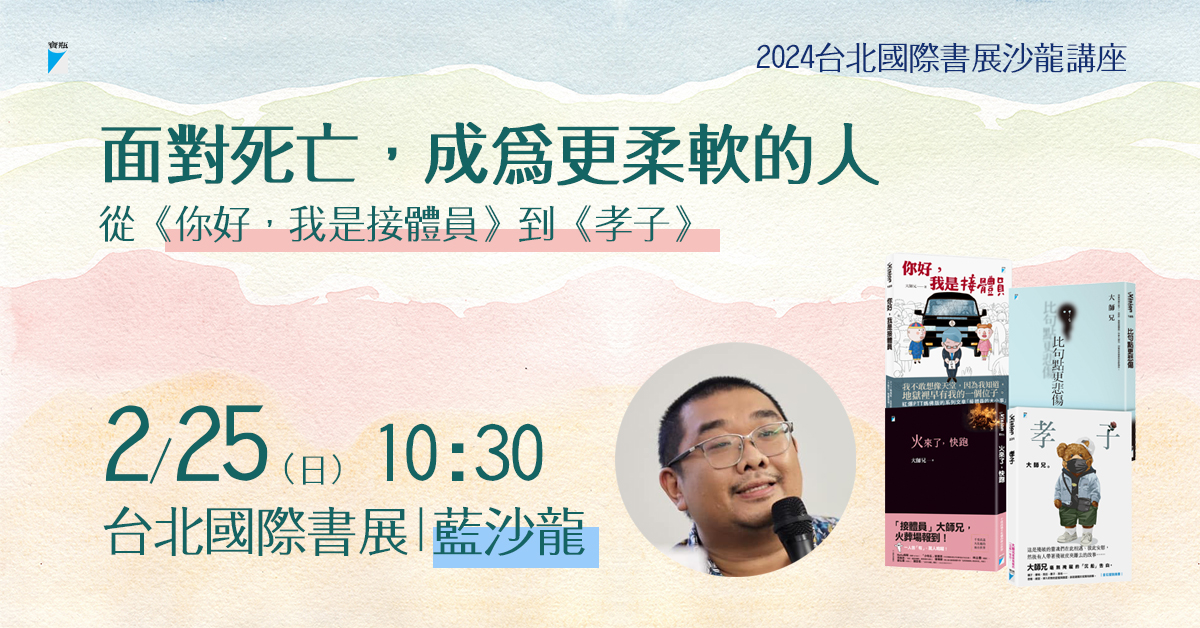

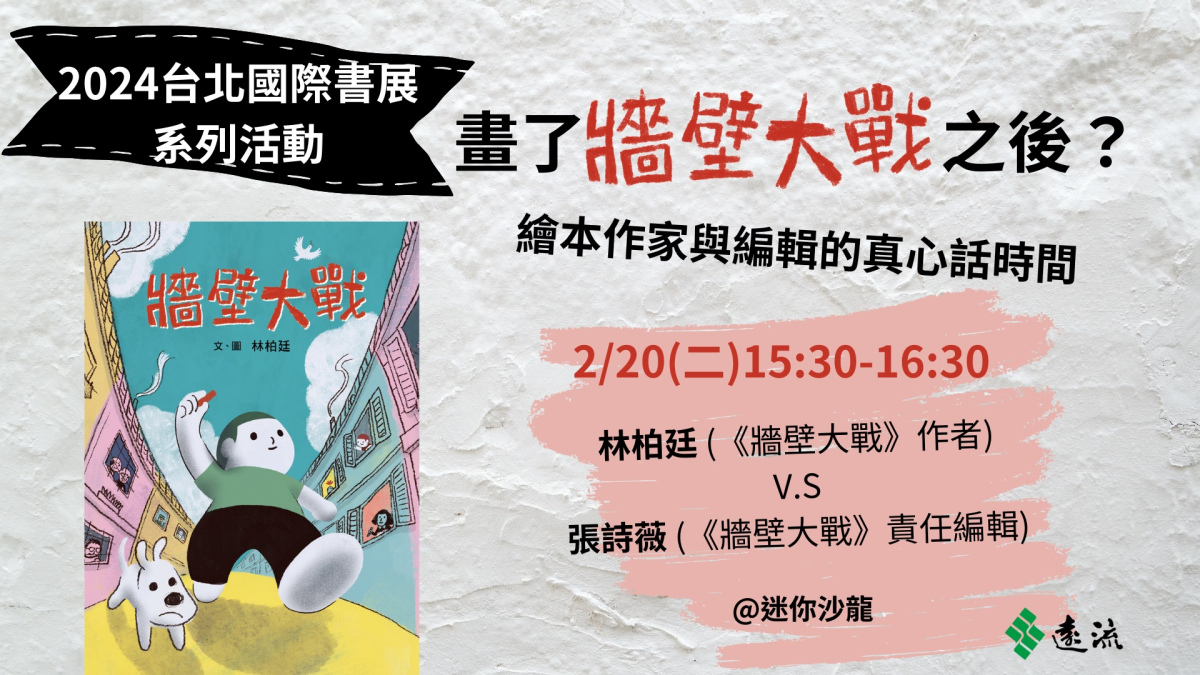

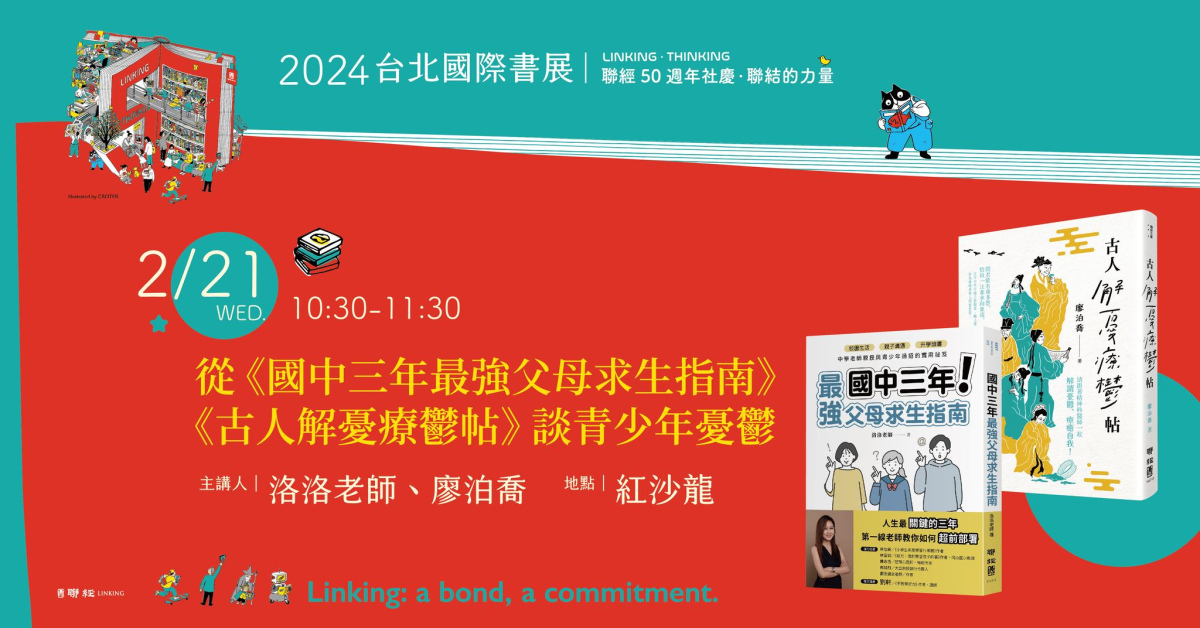

【2024國際書展.活動預告】

《我的下雨天》新書分享會

時間:2/23(五), 13:00-14:00

地點:台北世貿中心一樓 夢想沙龍繪本講座:無字繪本的想像視界

時間:2/24(六), 13:00-14:00

地點:高雄市立圖書館總館 3F階梯閣樓

報名:報名連結

|

|

|

作者簡介:廖倍恩 出生於香港,密西根大學主修平面設計。2011年和朋友一起成立All Things Bright and Beautiful,專職插畫創作、製作小書、小卡片和文具設計。2018年《我的美術館》獲得波隆那拉加茲童書獎藝術、建築和設計類佳作,2022年以「Sleeping Rainbow」獲得波隆那插畫Winner Illustrator。 |

話題》科幻小說的離心力場:讀金寶英《物種源始》

我喜歡故事,因為故事折射了現實,卻又不是現實。

特別喜歡科幻與奇幻的故事,因為這類幻設作品,雖然無一例外地與所有故事一樣從人性出發,卻因為使用與眾不同的鏡面來折射現實,讓閱讀又多了一層樂趣,這樣的樂趣還會因為作者的設定選擇而千變萬化。

比方說金寶英,她的「科幻」折射器,與其他人的科幻又不太一樣,從《我等待著你》讀到《物種源始》,字句間經常透露出豐富的哲思,有時甚至隱約可見禪意,這讓她的作品雖然同樣充滿想像力,卻無法歸類到傳統科幻,也很難說是近年流行的「暖科幻」。

這讓她的作品,每一則都成為驚喜。

➤姿態萬千的奇想

在金寶英的故事裡,科幻遠遠近近,姿態萬千,有時候是一段復古口味的進化論,有時候是一塊可以嚼很久的存在主義。在這些以「科幻小說」一以概之的大千世界裡,有好多時候我們讀著便忘了自己在讀科幻:我們看著自己無比熟悉的事物成為過去,成為一段歷史、故事,甚至是神話,或者被當成如同邪教陰謀論般的荒謬謊言;看著我們不相信會成真的幻想,成為理所當然的常識;而那些我們心知肚明即將成為現實的未來,不僅已經降臨,還成為了另一段過去。

〈虛擬腳本〉裡,金寶英在一個即將永遠結束的遊戲中,藉由角色之間的一步步追問與辯證,提出「我真的存在嗎?」「我認知中的世界是真實的嗎?」這些亙古以來的永恆叩問;〈0與1之間〉利用時光旅行的可能,來探討韓國以至亞洲家庭間,至今仍因為升學主義而處於緊繃甚至斷裂邊緣的親子關係,這驚人的聯想力令人拍案叫絕之外,金寶英更用細緻的思索將兩者串得極為緊密。

〈進化神話〉以一則彷彿上古王朝的故事起始,讀者隨著第一人稱的主角一路逃亡,也一路退化得「不成人形」,最後的反轉不僅精彩,更將整個故事首尾相銜了起來;〈最後的狼〉假想了一個人類做為寵物與流浪動物的時代,在豢養自己的龍族身上,體會著被奪去自由的恨意,以及被疼愛著也同時不被理解的「寵物情結」。

〈地球的天空繁星閃閃〉則發生在5萬6000光年的永晝星球上,一個患了罕病的年輕女人,想像著在5萬6000光年外的地球上,她不被任何人理解的不治之症,或許只是一種日常。

其中幾篇對於「該如何與截然不同的他者互相理解並相愛相處」的思索,都讓人想起另一位韓國女性科幻作者金草葉,其充滿詩意的優雅想像,讓人相信地球上確實有什麼能夠跨越時空。

➤走遠一點回過頭,那是科幻撐起的空間

而佔了《物種源始》一書過半篇幅的〈物種源始〉三部曲,則幾乎已經是自成一部長篇小說的格局,這個故事的基底剪裁揉合了艾西莫夫的機器人三定律與聖經神話,訴說的故事卻是人類與地球上所有生物早已滅絕的機器人時代,機器人重現了人類的歧視、階級與種種惡狀,「人道主義」也擁有了截然不同的含義。隨著愈讀愈深,讀者在這個幾乎可說是淒美壯麗的三部曲裡,反覆在「人類思維」與「機器人思維」之間高速轉換,故事猶如創造了一個巨大的離心力場,在其中,讀者的人類視角開始脫落。

而這正是所有科幻小說要做的事,用科幻設定將你帶離你的身體、你的意識、你的星球與你的時代,走遠一點,再遠一點,更遠一點,直到抬頭四顧皆陌生茫然,那麼就可以回過頭,好好看看自己。

當然,很快就會被拉回自己的時空與身體之中,但在那之前會有一瞬間,我們能夠真正看見自己所處的位置與模樣的時刻,只有一瞬間,那卻是每個窮盡幻想與邏輯之力去建構世界的小說家,所渴望撐起的一瞬間。●

作者:金寶英

譯者:胡椒筒

出版:小異出版

定價:599元

【內容簡介➤】

作者簡介:金寶英(김보영)

生於1975,在江原道居住超過20年時間。年少時期在韓國少有接觸西方科幻小說的機會,科幻與奇幻文化更是韓國近代才在網路興起。金寶英認為自己多從文學作品獲得奇幻養分,特別是赫曼.赫塞(Hermann Hesse)的作品。此外亦有來自不同國家的神話與民間傳說、經典寓言故事、兒童文學,甚至武俠小說和卡通漫畫。

2004年,她發表第一部中篇小說,獲得首屆韓國科學技術創意文學獎,之後三度獲得韓國科幻小說獎。2013年,她擔任奧斯卡金獎導演奉俊昊電影《末日列車》(Snowpiercer)顧問。2021年,她的作品被翻譯為英語,並入圍全美國家圖書翻譯文學獎。她的作品寓意深遠,文字力道柔軟卻剛強。影響目前活躍韓國文壇諸多90代科幻小說家。《我等待著你》於2023年7月在臺灣由小異出版,《物種源始》是她在臺的第二本小說選輯。

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量