2023第47屆金鼎獎.評審觀點》圖書類首重回應當代與多元文化,盼未來作品從人性角度寫出時代之作

年底是各類書獎頒發的璀璨時刻,也是年度出版總體檢之時。由文化部主辦的金鼎獎,為出版界歷史悠久、也是類別最豐富的獎項,共分圖書、雜誌、政府出版品、數位出版品四大類,並設特別貢獻獎。第47屆金鼎獎得獎名單及特別貢獻獎得主已於日前公布,並將於今(12/27)日舉行頒獎典禮。本文特別針對圖書類出版品,蒐羅匯整評審團意見,帶領讀者探看整體出版風貌與得獎作品特色。

延伸閱讀:金鼎獎47.特別貢獻獎得主專訪》前衛出版社創辦人林文欽:知識人必須推動臺灣智識提升

➤圖書類總召集人李瑞騰:台灣出版界仍具強烈理想性格

本屆金鼎獎圖書類由20位評審委員共同選出,得獎作品共計18本,另推薦優良出版品42本。現任中央大學人文藝術中心主任、中大出版中心總編輯的李瑞騰,除擔任本屆圖書類評審總召集人外,同時身兼圖書類文學圖書獎小組召集人。

根據李瑞騰觀察,金鼎獎採出版社自行報名,從出版社送選的作品,即可看出金鼎獎較具嚴肅性、並非大眾通俗的取向。雖然出版景氣持續低迷,但評獎場合剛好和出版大環境形成有趣的落差。他指出,出版品五花八門,非常蓬勃,其中不少作品明顯並不以市場為主要考量,「顯示台灣出版界還是有很強的理想性格。」

李瑞騰說明,圖書類之下還細分成六小類,各有對應的評選標準:「文學類」重在真誠表現、有創意和感染力;「非文學類」要對應趨勢、反映多元價值;「兒少類」宜有趣味、具想像力及啟發性;「翻譯類」之原著聲量要高、譯筆要好、於臺灣讀者要可親可近;此外,「圖書編輯獎」要求內外雙美,「插畫獎」須能與文字相映成趣。

進行圖書類評選時,李瑞騰表示評審團最為重視兩大面向。首先,是圖書內容能夠對應當代社會情境,發展受到高度關注的寫作題材。除了題材議題性,圖書類評選的另一重要面向,則著重於寫作者獨特的創意與發現。

深具議題性的得獎出版品,如關切正發生的俄烏戰爭、獲圖書編輯獎的《烏克蘭的不可能戰爭》。本書為網路媒體《報導者》的新聞報導結集,評委讚譽:「本書以編輯出版總結歷史經驗……其編輯企畫,體大慮周,有遠見,且富人道精神;而採訪和攝影必然備嘗艱辛,最終成書,結構嚴謹,裝幀精緻雅潔。」

另外,同樣獲得圖書編輯獎的《火燒島》,則描繪了白恐時期綠島受刑人群像,重建人權歷史場景,評委認為:「以同名電影圖像和攝影家謝三泰作品對比,在編輯上難度甚高。本書編輯獨具匠心,以符合白恐氣氛與攝影情境的暗色調貫串全書,無論封面設計或內頁編排,都能呈現全書召喚歷史記憶的主軸。」上述兩書皆題材切實,反映當代社會對於正義思辨、人權價值的關注。

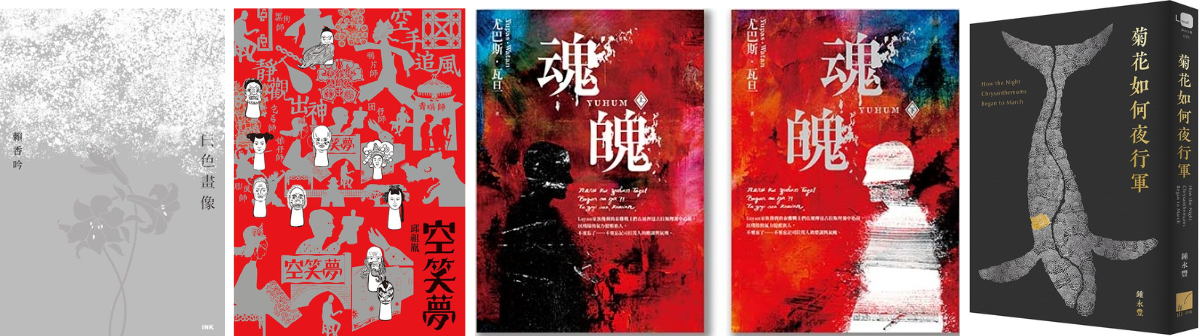

至於寫作者獨特的創意與發現,李瑞騰舉文學類得獎作之一、賴香吟的《白色畫像》為例。白色恐怖的相關出版不知凡幾,但突出的作品不能只是史料的堆砌,李瑞騰認為,《白色畫像》運用三個人物中篇,來刻畫白恐氛圍,以平凡人的家庭遭遇取代偉大人物的描繪,結構設計、場景描寫、心理刻畫都非常突出,「回到文學的本質展現其創造性,這才是作家最大的挑戰。」

➤從文學類評獎作品看見時代性,期待未來更多從人性的角度寫出時代之作

本屆文學類共138件參賽,最後選出4部作品獲獎,除《白色畫像》之外,另有邱祖胤的《空笑夢》展現對台灣布袋戲歷史的豐厚認識,以豐富的研究調查基礎結合布袋戲在台的滄桑變化。李瑞騰認為這項題材本身就能引起大眾興趣,但其勝出之處更在於「盲眼」布袋戲演師的角色設定,帶有強烈的衝突性和掙扎性,將主角個人生命融合時代議題,敘事語言既富節奏音感又精巧典雅,且寫得趣味幽默。

李瑞騰表示,在各種文學獎項評選中,長篇小說尤易被關注,因讀者對宏觀、悲壯的大敘事總有較大期待。尤巴斯.瓦旦的《魂魄》就是一部史詩級的歷史小說,描寫泰雅族的「司拉茂抗日戰役」,氣勢磅礴,血淚交織,「他花費長達十多年田調採集親歷戰役的後裔、耆老、巫師等,非常了不起,我們欣見台灣原住民文學發展至今,書寫面向越來越多,並發掘了這樣的新作者。」

鍾永豐的《菊花如何夜行軍》則是唯一躋身文學類獎的散文,作者從事音樂、社運、農運,也曾進入體制擔任政務官,本書以他特殊的自我經歷,反映出台灣社運與文化藝術運動的進程,背後也帶出他所屬的客家族群,寫作與編輯都很精彩。

不過,李瑞騰深感可惜的是,詩集也有多部入圍,但最終並未得獎,「因為詩本質上從個人情感出發,抒情性較強,要用相對較少的文字、有限的形式來呈現龐大的內容,非常困難。除非涉及災難題材,或如入獄、流浪等特殊際遇,構成一組完整作品,才能突顯寫作企圖。」他同樣關注劇本寫作,雖然也未選出得獎作,但另有三部小說、兩部詩集、一部戲劇列入優良推薦,補足遺珠之憾。

就「世代」而言,李瑞騰提到在文學社會學研究裡,「世代性」和「社群性」是兩個重要的研究方法,可以從中看出作者背後的出身與社會議題的呼應,「但在評選過程,世代不應該是個檢驗的指標,與其說依世代區分,不如說我們不太把作品孤立單獨來看,而會考慮到這位作家個人的發展與突破。」

然而「時代性」絕對是每年得獎作品所能反映出的,「時代一直在轉型,就像我們今天用新的眼光看待過去長期的威權政治,當未來新的一代回過頭看待我們這時代,也將產生新的史觀,因此史觀是浮動的,時代再拉遠,便會有新的歷史觀點和美學出來。」

在書寫題材上,李瑞騰特別指出「當災難成為文學的主題」,一是政治性的災難,如白色恐怖;二是自然界的災難,如地震,但台灣作家在後者尚未有足夠開展。「尤其台灣經歷九二一大地震後長達20年的復原歷程,可以著墨自然的災難加上人為的政治社會力量,我們如何面對這個人類集體的困境、個人的承擔和苦難?我期待面對台灣議題,在政治性的對立慢慢緩和下來後,可以有更多這類題材的開發,從人性的角度寫出時代之作。」

此外,他也期許台灣文學的發展,在歷史挖掘越來越深的同時,也能在空間跨域上更擴大,不只看向島內,也望向島外與世界;其次是,期待能有更多與自然科學結合的文學作品,融合科學的發現與人文的思考。

➤非文學類評審著重趨勢感與多元文化,得獎書皆以觀點取勝

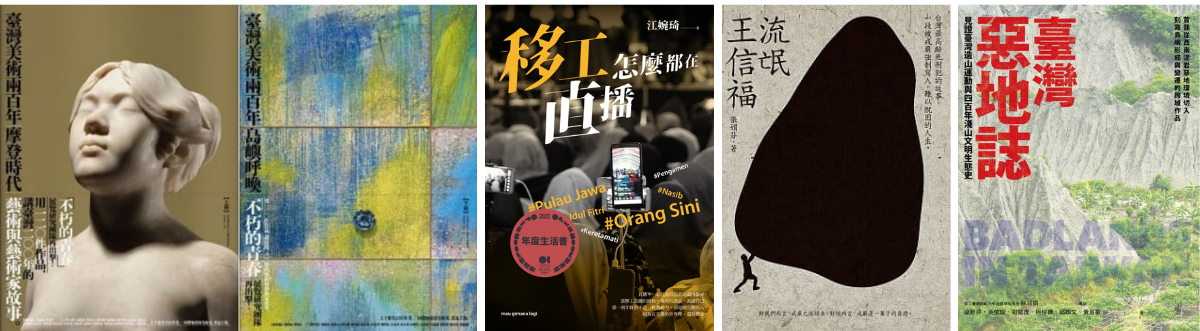

本屆非文學類圖書獎的小組召集人胡湘玲總評,趨勢感、議題取材與多元文化,是今年本類評審的原則。本屆得獎4部作品《臺灣美術兩百年》、《移工怎麼都在直播》、《流氓王信福》、《台灣惡地誌》,都以觀點的書寫取勝。

評委認為,《臺灣美術兩百年》這套巨作,不僅結合田野訪調、藝術策展、文獻考掘、出版策劃、集體書寫等多元領域的實踐與思想匯流,且超越美術的精英性與經典性,為臺灣常民文化、山海地誌、殖民身世與美學轉型,留下重要記錄。書中視覺鑑賞與文字線索相得益彰,編輯亦功不可沒。《移工怎麼都在直播》跳脫悲情,描寫移工透過科技與遠方親友連結的歡樂日常,跟著作者江婉琦輕鬆的文字,從此對於移工多了一份帶著笑容的理解。

縝密還原冤案真相的《流氓王信福》,讓評委大力肯定本書對於司法改革、冤案救援與階級正義等議題均有重大意義。作者張娟芬神探般鉅細彌遺梳理了1990年嘉義雙警命案所有的偵查判決相關卷宗、筆錄與國家檔案,還原大威權體制碾壓下,小人物的生命史。《臺灣惡地誌:見證臺灣造 山運動與四百年淺山文明生態史》則將地方記憶與社會文化融入科普寫作,引導讀者了解惡地的地理、地形、地質、生態環境與在地文化。

胡湘玲為本屆金鼎獎非文學類圖書進行總結:「作者是行動者,是倡議者,不僅闡述尚待解決的問題,同時也在晦暗中提示光亮,在挫敗中找到可能。」

➤從紮實歷史、地科知識到奇幻故事各有代表的兒童及少年圖書獎

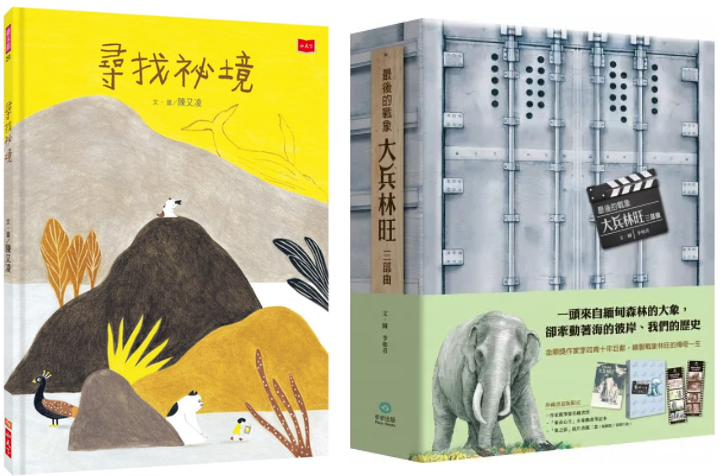

今年的兒童及少年圖書獎小組評審召集人,由臺北教育大學語文與創作學系教授林于弘擔任,與其他各有童書專業背景的評委共同選出獲獎書,包括:貼近成人與孩童內心的繪本《尋找祕境》、描繪大象林旺生命故事的《最後的戰象》、知性不失趣味的《科學史上最有梗的20堂地科課》與奇幻故事《館中鼠》。

《尋找祕境》創作者巧妙運用純真童稚的對話,在文字、色彩、圖像與想像之間,交織起成年人的夢想與孩童的心之所嚮。評委對《最後的戰象:大兵林旺三部曲》讚譽有加,認為本書如史詩般壯闊,作者李如青用超凡細膩的筆觸與紮實的田調基礎,補足了台灣人對林旺爺爺的認識。

至於《科學史上最有梗的20堂地科課》,將地球科學的基礎與理解應用,化為趣味歡樂的探究歷程,在地球科學關鍵理論的演進發展中,充分印證知性與美感的理想結合。最後,評委觀察到《館中鼠》有強烈的遊戲趣味,張郅忻活用在地的語言調性,卻同時讓主題與情節不斷與世界文學名著「互文」,展現悲天憫人、洞燭先機的警世意義。

本年度的圖書插畫獎,獲獎作品有孫心瑜所繪、周姚萍撰文的《改變,世界不一樣了》,以及邱承宗一手繪圖、一手撰文的《夜間觀察:一趟夜訪大自然的父子散步》。《改變,世界不一樣了》繪述因防疫舉措被隔離的現實生活裡,人情送暖與天涯若比鄰的時代意義 。孫心瑜透過鉛筆素描局部上色的手法,在抗疫封凍的蒼茫裡帶來溫暖。

評委直呼《夜間觀察:一趟夜訪大自然的父子散步》是一部猶如微電影的繪本創作,畫面表現出技法變化外,更流露出對於生態環境知性與感性兼具的體會詮釋,以閒適的節奏,鋪陳夜遊父子自然的情感流動。

➤圖書翻譯獎強勢回歸!類別廣泛、語種豐富,評選過程如嚴苛考驗

本屆金鼎獎另一亮點,為自第34屆停辦13年後,首度「復活」的圖書翻譯獎,由章晉唯所譯的英國小說《親愛的夏吉.班恩》、陳錦慧所譯的自然科普書《傾聽地球之聲》獲獎。

評委讚譽《親愛的夏吉.班恩》譯文背後,有種溫柔在推動,回應小說裡動人的悲傷。《傾聽地球之聲》則類屬於「聲景生態學」這門新興學問,透過細膩的文字描述生命現象與聲音的關係,刻畫從聲音的演化起源到自然面臨的危機,譯文也如實呈現原著精神。

翻譯類小組召集人、資深譯者與學者林水福表示,今年雖報名件數有限,但類別廣涵文學與歷史、科普、政治、經濟、建築等,原著包含英、日、法、西班牙等多語種,很難提出一體適用的標準,對於評委而言是相當嚴苛的考驗。

最後,翻譯類評委整合出4項翻譯類圖書的評選標準:忠實呈現原著的精神、譯文通順具高度可讀性、正確傳達原著內容、衡量原著的重要代表性。林水福特別強調第4項,「畢竟若原著不具代表性,頒發翻譯獎也失去價值。」

綜觀本屆翻譯書題材,他觀察或許是因台海局勢與中印邊境、世界各海域衝突等,著墨國際情勢或回顧獨裁政權為一大趨勢,包括《從清帝國到習近平:中國現代化四百年》、《法國難以面對的二戰記憶》、《第二次世界大戰:戰史大圖鑑》、談論香港的《逆天抗命》、東歐的《血色大地》;其次是思想性的著作,尤以傳記居多,包括社會學者傅柯、經濟學家凱因斯的傳記等;第三為對周遭環境廣義的生態關懷,如《尋找母樹》、《傾聽地球之聲》、《植物學家的筆記》等。

林水福表示,譯者整體都在水準之上,但翻譯最大的挑戰在文學作品。這次獎項並無區分文學、非文學類,但其實兩者很難同時論比,本屆為了兼顧而各選一本得獎。

林水福指出,台灣目前翻譯獎項稀少,僅有民間舉辦的梁實秋翻譯獎、吳大猷科普獎所設的翻譯類,以及台灣法語譯者協會主辦的「法國巴黎銀行翻譯獎」等。他期待未來金鼎獎翻譯獎若因復辦後更廣為人知、吸引更多書籍報名,獎項的名額和分類設計可更周全。尤其對通常銷量有限的文學類書來說,若有專門的翻譯獎項,對譯者、出版社都深具鼓舞。●

【第47屆】金鼎獎獲獎完整名單

特別貢獻獎

林文欽(前衛出版社社長)

圖書類

文學圖書獎

- 《白色畫像》/賴香吟/印刻文學生活雜誌出版股份有限公司

- 《空笑夢》/邱祖胤/遠流出版事業股份有限公司

- 《菊花如何夜行軍》/鍾永豐/春山出版有限公司

- 《魂魄 YUHUM》/尤巴斯.瓦旦(Yupas Watan)/玉山社出版事業股份有限公司

非文學圖書獎

- 《臺灣美術兩百年》/顏娟英、蔡家丘、黃琪惠、楊淳嫻、魏竹君/春山出版有限公司

- 《移工怎麼都在直播》/江婉琦/讀書共和國出版集團(木馬文化)

- 《流氓王信福》/張娟芬/讀書共和國出版集團(衛城出版)

- 《臺灣惡地誌:見證臺灣造山運動與四百年淺山文明生態史》/蘇淑娟、吳依璇、梁舒婷、劉閎逸、柯伶樺、邱峋文、黃惠敏/讀書共和國出版集團(野人文化)

兒童及少年圖書獎

- 《尋找祕境》/陳又凌/遠見天下文化出版股份有限公司

- 《最後的戰象:大兵林旺三部曲》/李如青/讀書共和國出版集團(步步出版)

- 《科學史上最有梗的20 堂地科課》/胡妙芬、LIS情境科學教材、陳彥伶/親子天下股份有限公司

- 《館中鼠》/張郅忻/九歌出版社有限公司

圖書編輯獎

- 李雪莉/《烏克蘭的不可能戰爭:反抗,所以存在》

- 賴譽夫/《火燒島:流麻溝十五號》

圖書插畫獎

- 孫心瑜/《改變,世界不一樣了》

- 邱承宗/《夜間觀察:一趟夜訪大自然的父子散步》

圖書翻譯獎

- 章晉唯/《親愛的夏吉.班恩》

- 陳錦慧/《傾聽地球之聲:生物學家帶你聽見生命的創意與斷裂,重拾人與萬物的連結》

雜誌類

- 人文藝術類獎:《Fa 電影欣賞》 /國家電影及視聽文化中心

- 財經時事類獎:《商業周刊》/城邦文化事業股份有限公司

- 兒童及少年類獎:《未來少年》/遠見天下文化出版股份有限公司

- 學習類獎:《人本教育札記》/財團法人人本教育文教基金會

- 生活類獎:《靛花 tien faˊ》/編集者新聞社股份有限公司、財團法人客家公共傳播基金會

- 新雜誌獎:從缺

- 專題報導獎:劉佩修、呂國禎、林洧楨、沈婉玉、曹博凱、楊文財、林靖珈、李佳靜〈一年進帳730億!政府炒地現形記〉《商業周刊》/城邦文化事業股份有限公司

- 專欄寫作獎:陳良榕《天下雜誌》〈陳良榕專欄〉/天下雜誌股份有限公司

- 攝影獎:陳郁文〈找回星空〉《NATIONAL GEOGRAPHIC 國家地理雜誌中文版》/大石國際文化有限公司

- 主編獎:黃鈺晴/《台灣山岳》/台灣山岳報導有限公司

- 設計獎:郭苓玉、李岡樺/《聯合文學》/聯經出版事業股份有限公司

政府出版品類

- 圖書獎:《立霧注》/李瑞宗/社團法人臺灣藍染學會、太魯閣國家公園管理處

- 數位出版獎:《峽灣書屋》/根本文創事業有限公司、國立海洋科技博物館

- 雜誌獎:《鹽分地帶文學》/聯經出版事業股份有限公司、臺南市政府文化局

數位出版類

數位內容獎

- 《垃圾黑市錢與權:一條事業廢棄物犯罪鏈的生成》/財團法人報導者文化基金會

- 《從毒打到虐殺,動物虐待何時能終結?》/貓在吃草股份有限公司

數位創新獎

- 《AI語音朗讀服務Sky》/天下雜誌股份有限公司

- 《童畫童話 AR 劇場盒》/初版數位內容股份有限公司

OB短評》#451 辨明數字妙理的極品好書懶人包

●人間國寶

29位傳統工藝藝師的故事(主圖圖示)/30位傳統表演藝術藝師的故事

Walis Nokan等著,蔚藍文化,350元

推薦原因: 議 益

一時之選的作者群,訪談一世之選的人間國寶,讀來清新動人,每章都可以擴充成書,特別有搔到癢處的側記魅力。網路上其實已有不少大師們的影音資料,本書堪稱是最誘人的索驥之圖。【29位傳統工藝藝師的故事:內容簡介➤】【30位傳統表演藝術藝師的故事:內容簡介➤】

●水邊行事

從水出發,認識台灣的民俗

林伯奇、林美容著,前衛出版,550元

推薦原因: 知 議 樂

此書極其所能地收集整理了在井海泉溪河等「水邊」進行的民俗活動,並煞費苦心補遺考據,有著豐富的資訊知識。讀此書會喚醒記憶、更新印象,那些我們以為在現代化過程中消逝的民間信仰習俗、以及情感的居所,依舊在水邊活絡地發生中。【內容簡介➤】

●早稻田大學最有趣的經濟學聊天課

從手機、拉麵、咖啡、保險、群眾募資到拯救犀牛,聊完就懂了!

大学の人気講義でよく分かる「ミクロ経済学」超入門

田中久稔著,張嘉芬譯,野人,500元

推薦原因: 知 實 樂

經濟學很難,但又很重要,當市面上有那麼多擷取經濟學一兩個學說和理論,就煮成一本「商業心靈雞湯」的情況下,或許我們需要的是一本淺顯易懂的指引,從根本認識經濟學的梗概。「入門書」是日本出版的專業,精美易讀的排版,再加上作者從生活中信手捻來的範例,讀完雖然不見得變成看門道的行家,但多少也會具備足以看熱鬧的識讀功力,不再被人用話術隨便牽著走。【內容簡介➤】

●別讓數字欺騙你

後真相時代的統計數據解讀指南

Something doesn’t Add Up: Surviving statistics in a post-truth world

保羅・古德溫(Paul Goodwin)著,柯明憲譯,貓頭鷹出版,540元

推薦原因: 知 批 思 議 樂

此書以充斥在生活中的數字為題,討論如何辨明利用數字構成的陷阱。諸如工作效能、身體健康、生活幸福、民調等帶有價值判斷的指數,可能為生活帶來正面幫助,但也經常躲在數據後面指示錯誤的價值判斷。作者以深入淺出的故事與論證,將上述主題整理為清楚易懂的文章,讀來有趣又獲益良多。【內容簡介➤】

●奴隸航道

Enslaved: The Sunken History of the Transatlantic Slave Trade

西恩.金斯利(Sean Kingsley)、辛卡.傑科波維奇(Simcha Jacobovici)著,艾儒譯,好優文化,520元

推薦原因: 知 議 樂 益

15世紀以降西歐的海外探索,一方面促成了跨域貿易以及地理知識的發展,對早期現代(early modern)世界造成關鍵影響。惟與此同時,國際商業活動輝煌的背後,亦充滿著奴隸貿易的血淚悲歌。近年來歷史學界對於奴隸研究(slavery studies)已多有關注,尤其強調歷史失語者的主體性。本書進一步從水下考古的視野出發,結合奴隸研究以及海洋史的相關成果,為讀者認識大航海時代的奴隸社群提供深刻的參考資料。【內容簡介➤】

●為什麼不能一直印鈔票?

英國央行經濟學家用10個日常問題,解答你對經濟現況的疑惑

Can’t We Just Print More Money?: Economics in Ten Simple Questions

英格蘭銀行(The Bank of England)、魯帕.帕特爾(Rupal Patel)、傑克.敏寧(Jack Meaning)著,許可欣譯,商周出版,450元

推薦原因: 知 議 樂

打著經濟學之名,此書觸及了氣候、血汗工廠、旅遊留學、世代正義、基本工資、蚊子場館等議題,最終呈現主導經濟的兩個關鍵核心:稀少與分配。此書作者群的講故事能力,完全不下於經濟學專業,除了少數內容限於英國社會情境(幣值、品牌等),每個篇章都以容易進入的故事、案例做為指引,深淺適宜易讀,是容易入手的經濟學科普好書。【內容簡介➤】

●棉花、絲綢、牛仔褲

從畜牧、紡紗到工業革命,一窺人類與紡織的文明史

The Fabric of Civilization: How Textiles Made the World

維吉妮亞.波斯崔爾(Virginia Postrel)著,蔡耀緯譯,臺灣商務出版,630元

推薦原因: 知 樂

作者以紡織為主題切入長時段的世界史討論,頗有學術雄心,值得對科技史、物質文化等相關議題感興趣的讀者參考。惟選題地理範圍以及時代跨度較大,作者無意也無力在史實細節上面面俱到,因此對棉業、絲綢等不同紡織史專題感興趣的讀者,可將此書附錄參考文獻作為基礎索引,作進一步的延伸閱讀。【內容簡介➤】

●向獨裁者說不

諾貝爾和平獎記者如何捍衛民主底線,為我們的未來奮鬥

How to Stand Up to a Dictator: The Fight for Our Future

瑪麗亞.瑞薩(Maria Ressa)著,葉佳怡譯,臺灣商務出版,570元

推薦原因: 議 樂 益

在看似呼口號的書名底下,作者搏鬥的不僅是掌握權力的獨裁者,還有現今因數位媒介興起而防不勝防的資訊獨裁及監控資本主義,更提出抵抗的行動藍圖。書中主要內容立基於作者長久在菲律賓從事新聞工作、言論自由社運倡議的經驗,亦讓此書讀來不僅是議題倡議,更有著個人掙扎的血肉情感,也對新聞工作重新產生敬意。【內容簡介➤】

●獵女犯

台灣特別志願兵的回憶

陳千武著,大塊文化,450元

推薦原因: 議 樂 益

根據自身豐富曲折的生命經驗,作者以1942至1946年被日本帝國徵調派往印尼的台籍日本兵為主人公,勾勒出被殖民者複雜而糾結的心態與無奈。在這本傑出的歷史小說中,作者突出台籍兵的認同混亂與矛盾,鮮活地描繪出人性的破裂與完整。【內容簡介➤】

●失敗者回憶錄(上下卷)

李怡著,印刻出版,950元

推薦原因: 議 樂 益

閱讀這套抱著自省姿態寫下的個人生命史與思想史回憶錄,台灣讀者會驚喜發現,李怡身後留下的文化遺產並不只屬於他的出身地,而是台港、乃至二戰後一批四散在外的華人知識分子共享的時代記憶。無論是《七十年代》雜誌的歷史定位、從李怡視角看出去的台灣民主運動、六四對於一代知識分子的影響,這些對許多人來說是一輩子的掙扎,在作者身後化作兩卷個人遺作,含納的卻是超過半世紀的重要文化歷史篇章。【內容簡介➤】

知識性.設計感.批判性.思想性.議題性.實用性.文學性. 閱讀樂趣.獨特性.公益性

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量