話題》來吧,來認識「周遭」: 牛津非常短講套書《二十一世紀的環境課》

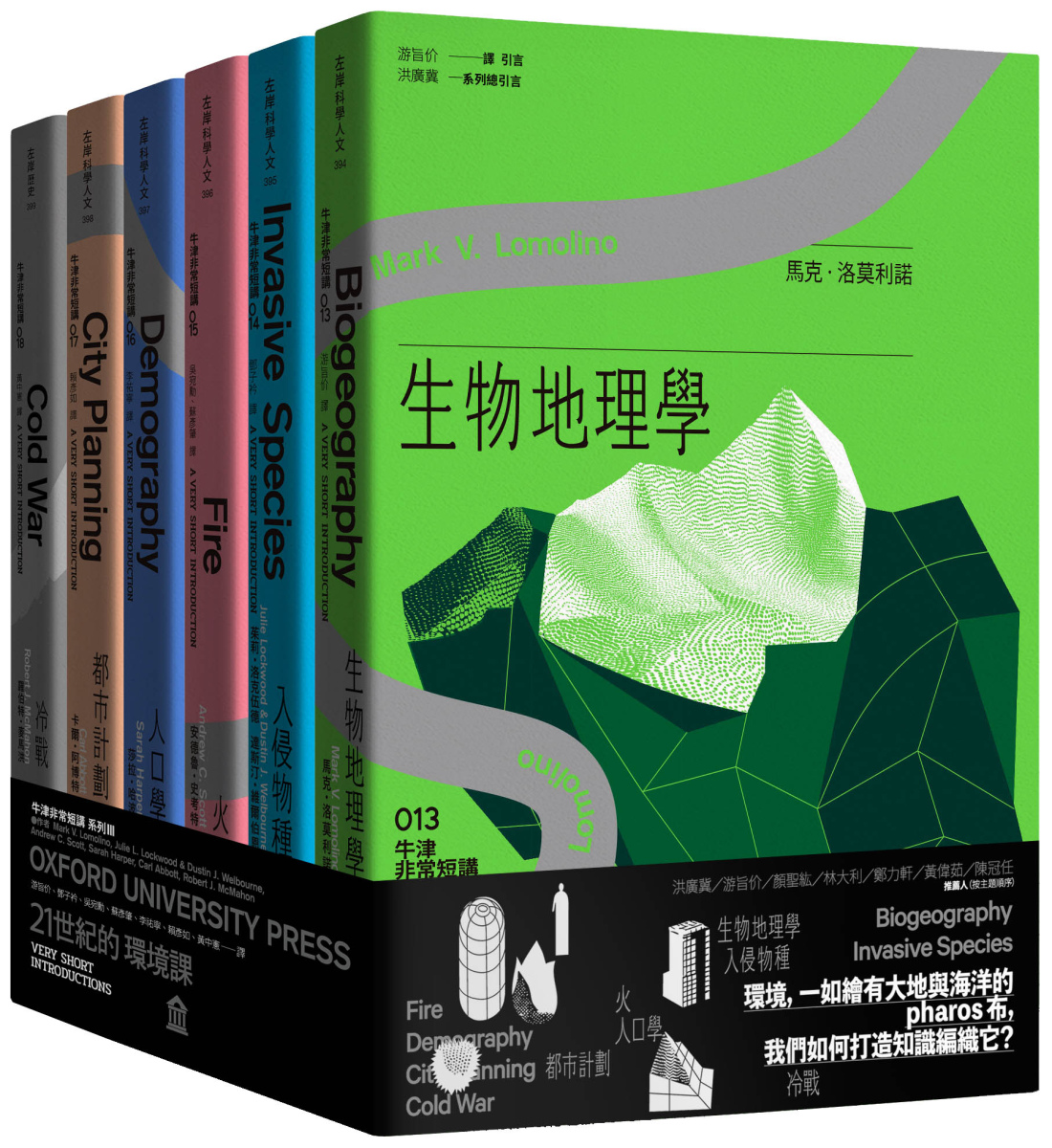

《21世紀的環境課》包含六個主題,同時也是六本小書,分別是《生物地理學》、《入侵物種》、《火》、《都市計劃》、《人口學》與《冷戰》。這是左岸文化編輯室為台灣讀者精心構思的課程,也是繼《20世紀的主義們》、《21世紀的人生難題》後的第三門課。

《21世紀的環境課》的六本指定閱讀均出自牛津大學出版社的Very Short Introduction書系。如書系名所示,這些書都非常短,文字洗鍊,由各領域的中堅學者撰寫,如同進入各領域的敲門磚或拱心石(keystone)。

在規劃《21世紀的環境課》時,編輯室聘請優秀譯者翻譯,同時也為每本書找了專業審定者,並請他們撰寫導讀。審定者與導讀者都是一時之選;如《生物地理學》是由《通往世界的植物》、《橫斷臺灣》的作者游旨价翻譯與導讀,《入侵物種》則是中山大學的生物學者顏聖紘、《人口學》是政治大學社會學者鄭力軒、《火》為生物多樣性研究所的生物學家林大利、《都市計劃》為成功大學都市計劃學系的黃偉茹、《冷戰》為中研院近史所的陳冠任。在閱讀《二十一世紀的環境課》六本小書時,搭配這些由名家撰寫的導讀,讀者不僅可以很快進入各書主題,更可藉此思考這些主題與台灣的關係。

我是個環境史研究者,一直在臺灣大學地理環境資源學系開設環境史及科技與社會等相關課程。跟編輯幾次交流,並詳讀她規劃的六本指定閱讀後,我深受啟發,也想把這堂課推薦給各位。

➤什麼是「環境」?

既然這門課叫做「21世紀的環境課」,我想我就從「環境」(environment)這個關鍵字開始。

艾蒂安.本森(Etienne S. Benson)是一位環境史家,目前擔任德國馬克斯普朗克科學史研究所的所長。2020年,他出版《周遭:環境與環境主義的一段歷史》(Surroundings: A History of Environments and Environmentalisms)。當中,他拋出一個很有意思的問題:到底什麼是環境(environment)?為什麼人們不乾脆用「自然」(nature)就好?環境,顧名思義,就是周遭(surroundings)的意思;若是如此,人們是在什麼時候意識到的此「周遭」的重要性?環境是透過什麼樣的科學實作(如觀察、測量、監測)而成為一個人們可以與之互動的「東西」?

本森表示,環境史研究者花了很多時間探討環境主義的起源、自然的含義、不同政治與社會制度對於環境的影響,但他們彷彿把「環境」當成不證自明的「背景」。本森認為,在英文的科學文獻中,環境一詞在19世紀下半葉大量出現;用來指涉生物(organism)得面對與適應的外在限制。以社會達爾文主義(social Darwinism)聞名的社會理論家赫伯特.史賓賽(Hebert Spencer)便是這樣看待環境。本森認為,這是個值得注意的現象。在史賓賽及其同代人之前,人們會使用「環境」這個字,但少有自然哲學家(natural philosophers,類似今日的科學家)會把這個詞當成一回事。對他們而言,環境就是某種可有可無、邊邊角角的存在。

本森認為,即便環境在19世紀下半葉大量出現在英文科學文獻中,但此現象仍有其「前史」。他指出,關鍵在於18世紀末至19世紀初博物學(natural history)的急遽發展,特別是以巴黎自然史博物館為中心的「功能式」(functional)博物學。此博物學的奠基者為居維葉(Georges Cuvier,1769–1832)。拜拿破崙之賜,當時的法國是個不折不扣的帝國,而巴黎自然史博物館是個為帝國服務、清點帝國究竟掌握多少資源的計算中心。

居維葉發展出一種新穎的分類法,即從器官(organ)的型態與彼此的關係出發,探討其功能,說明由器官構成的生物(organism)如何地適應環境。本森指出,即是在此氛圍下,環境再也不被視為背景或脈絡,反倒是生物得去試著適應的對象,且此適應也會表現在器官的型態與器官間的關係上。

事實上,本森指出,英文的環境,即environment,本來就是法文。即便當時的法國人傾向使用milieu一詞,但environment 一詞就此傳播開來。他也認為,環境一詞歷經熱帶醫學、生態學、生物圈、系統科學等學科的洗禮與洗練,經歷百餘年的演化後,於1970年代被卡森(Rachel Carson,1907–1964)等生態學者援用,於《寂靜的春天》(Silent Spring,1962)等暢銷書中賦予更深遠的意義。時至今日,當我們提到環境時,我們不會認為這只是個背景或脈絡,反倒是與生命緊密相連、息息相關的「周遭」。此「周遭」包覆著人與其他的生命;有了此「周遭」的存在,人與其他的生命也彼此相連,形成環環相扣的整體。

➤六個子題

《21世紀的環境課》共有六堂課,每堂課都有一本指定閱讀。透過這六本書,我們可以掌握環境一詞的歷史演變:在面對當代環境議題時,我們也需要具備的概念與實作技巧。

第一門課是《生物地理學》。生物地理學是一門探討生物之空間分布的學問,為理解演化生物學與生態學的鑰匙。人們一度相信,物種之分布呈現造物者的「計畫」;在此視野下,物種與環境如同造物者的棋子與棋盤。生物地理學的興起挑戰這樣的見解。當造物者逐漸隱身的時候,就是環境與物種的「能動性」浮現於歷史舞臺之時。我們將探討當代生物地理學主要取向與研究方法,也會了解當代生態保育的核心概念與手段。

的達爾文雀。這裡僅展示了五十多種管鴰中的一小部分,這些管鴰在形態、食

性和棲息地方面展現了驚人的多樣化。然而,這些夏威夷管鴰中許多現已滅絕

的種類,也證明了島嶼特有物種的脆弱性。(圖源:《生物地理學》)

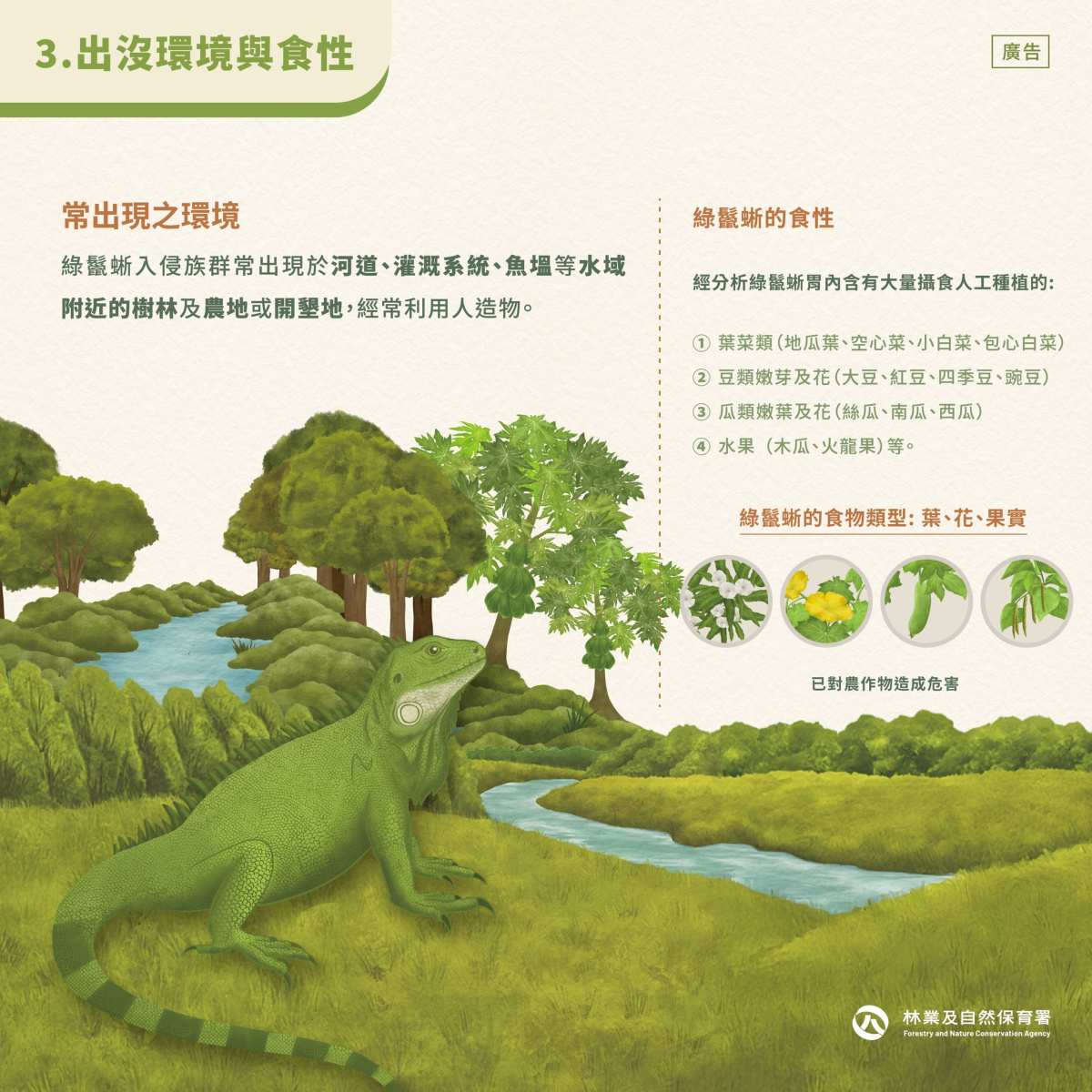

第二門課是《入侵物種》。為何某些物種會被視為「入侵」?在本堂課中,各位將學到,「入侵物種」不是個不證自明的類別,既牽涉到人類之於特定生態系的破壞、眾多政策的非預期後果、商業與貿易網絡的擴張等。要了解什麼是入侵物種,並進而防治它,減低對特定生態系的危害,我們得同時採用生態系經營的視野,輔以人文社會科學的分析與政策工具。

「入侵物種」同時也帶出當代環境倫理的思考。到底哪些物種算是「原生」,哪些又是入侵?若遷徙與越界本來就是生命的常態,我們該如何劃下那條分開原生與入侵種的界線?到頭來,這些議題都牽涉到,同樣為生物體的人們,究竟活在什麼樣的環境中,且如何照料與我們同處在同一個環境中的非人物種,反思我們與這些非人的關係。

第三門課為《火》。火是一種能量的形式,是人類得以打造文明的開端,同時也是對人類文明的莫大威脅。火本身乃至於火營造的環境,同時也是眾多生靈得以落地生根的關鍵因素。人乃至於其他生物與火的關係為何?火之於特定生態系的作用為何?人該如何駕馭火,該駕馭到什麼程度?太陽是團火,生命其實也如同火;因人類活動而誘發的氣候變遷,也開始讓地球如同著火般地燥熱。環繞在火而展開的「火成生態學」、「火成多樣性」與氣候變遷生態學,是當代環境管理的新視野。這門課將帶領各位一窺這些新興領域的堂奧。

第四門課為《人口學》。論及環境思潮的發展,19世紀中葉的「達爾文革命」是個重要的分水嶺。然而,少為人知的是,在提出演化論時,達爾文重要的靈感來源為英國政治經濟學者馬爾薩斯的人口學。馬爾薩斯的見解很簡單:人口是以等比級數增長,糧食則為等差級數,即糧食的稀缺是必然的,人口也必然面臨貧窮與饑荒等危機。二戰後,當環境學者在思考該如何保護環境時,「人口炸彈」同樣為重要的參考對象。換言之,人口學與環境科學可說是一枚銅板的兩面。

這是為什麼我們得多了解一些人口學的核心概念與研究方法。在本堂課中,我們會學到人口轉型理論的梗概、高齡化社會的挑戰、移民、世代公平等議題。人口結構涉及面向之廣,從社會、文化、經濟、科技至氣候變遷,都與人口學息息相關。我們也將學到,人口學處理的不是只有數據,得出的結果也不是只有繪製人口金字塔;如《人口學》一書的結論所示:唯有正視人口結構與地球資源的限度,我們才能規劃與期待更為公義與永續的未來。

第五門課為《都市計劃》。隨著人口增加與工業發展,都市成為人類生活的主要環境。與之同時,都市生態學者也告訴我們,都市也成為眾多野生動物的棲地。在21世紀的今日,郊狼不只出沒於沙漠與山區,更活躍於中央公園、芝加哥與洛杉磯等大都市。當代的都市計劃已不能只針對人,還有各式各樣的非人物種。但要如何著手?若都市並非全然「不自然」,反倒是人為與自然交會的複合場域,我們要如何重新思考都市、都市的生活韌性與空間正義等議題?《都市計劃》帶領讀者回溯這個學科的起源與發展,同時也為如此介於自然與人為、集結人與非人的新都市,提供了可能的規劃視野。

的差不多。歐洲和美國城市出現了很多這方面的專家和專業知識。一位英國專

家威廉.林德利(William Lindley)為德國漢堡設計了一套新的下水道系統,他

也曾經在華沙和布達佩斯服務過,這套系統後來成為芝加哥模仿的範型。(圖源:《都市計劃》)

第六門課為《冷戰》。我們迎來《21世紀的環境課》的最後一課。狹義地說,冷戰係指1945年二戰結束後,美國與蘇聯在政治體制、經濟模式、價值觀與意識形態上的深層對抗,這場衝突雖然未全面爆發為熱戰,卻長達近半世紀,深刻地形塑了全球局勢的樣貌與分布。

藉由閱讀《冷戰》,我們將學到,冷戰不只是兩大陣營之間的軍事與外交對峙,更是一場全面滲透政治、經濟、文化與科學領域的「地球尺度」之戰。透過氣象衛星、全球監測網絡、糧食技術、人口政策等手段,美國與蘇聯試圖在各地建立其秩序與影響力。環境治理、資源開發、甚至公共衛生與教育制度都成為意識形態較勁的延伸場域。

事實上,正是在冷戰的氛圍中,「環境」一詞被賦予了今日我們熟悉的意義。若沒有冷戰誘發的軍事與太空競賽,我們難以從太空中望著地球,在感嘆這顆藍色星球是多美的同時,焦慮著這個乘客數量急速爆炸的太空船,是如此的岌岌可危。環境研究者也不會有諸如同位素、地理定位系統(geographical positioning system, GPS)等工具,以超越人類感官的精細度,探索超越人類可以理解的龐大環境,並建構當中的運作機制。

當代對環境的認識可說是某種「冷戰遺產」;雖說冷戰已經遠颺,但各式各樣新型態的戰爭(如資訊戰)卻彷彿成為人們的新日常。我們需要新的環境見解;回望冷戰與冷戰帶動的社會、經濟、文化與生態變遷,是21世紀環境課的結束,同時也是我們掌握下一個世紀的起點。

➤認識周遭

從《生物地理學》至《冷戰》,《21世紀的環境課》的六門課程環環相扣,直指環境是什麼,如何從原本的「背景」、「脈絡」與「周遭」演化為我們現在理解的環境。你或許會說,我本身是學人文社會或自然科學的,到底為什麼需要修這堂「環境課」?對此,容我回到環境這個詞的原意:周遭與包圍。

為什麼我們需要關注環境,環境一詞又如何脫穎而出,成為當代世界的關鍵詞?關鍵或許在於人想要了解自己的渴望。當我們了解周遭的山岳、河川、空氣、森林、動物與植物等,不再是位於某處等著我們去「發現」或「征服」的「自然」,反倒是一床輕薄的棉被,包裹著我們,我們自然而然地想要珍惜它,回味它為身體帶來的觸感,乃至於那種被抱著的親密感。我們也會想問,這個被環境包裹著的你我,究竟是什麼樣的存在。我想起了地理學者喜歡講的一則希臘神話。

Chthonia是大地女神,嫁給了宙斯。在迎娶Chthonia 時,宙斯將一塊他親自織成的布(pharos)披在她身上。這塊布上繪有陸地與海洋的圖像,而Chthonia 也在這過程中逐漸成形,成為孕育陸地與海洋萬物的身體。她從原初的未定形狀,化為大地與生命的來源,最終轉化為蓋婭(Gaia),也就是萬物之母。

地理學者愛這個故事,因為這塊pharos後來有個正式名稱:mappa mundi,即世界地圖。

根本上,這是個發現土地、認識土地的故事,而這個過程需要地圖,同時也產製了更多地圖。期待《21世紀的環境課》可以是這樣的地圖。你不是按圖索驥地去發現環境,因為環境就不是躺在某處、等著你去發現的「物」。如同宙斯的pharos,這六冊書讓你想認識的環境有了更清楚的形體,讓你得以在當中徜徉與探索。當你歸來時,你將感到環境離你更近了一些,成為了你的「周遭」。你雀躍著,你想念著一趟趟旅程為你帶來的啟發,開始規劃下一趟旅程。●

|

|

21世紀的環境課(牛津非常短講 III)

21世紀的環境課(牛津非常短講 III)

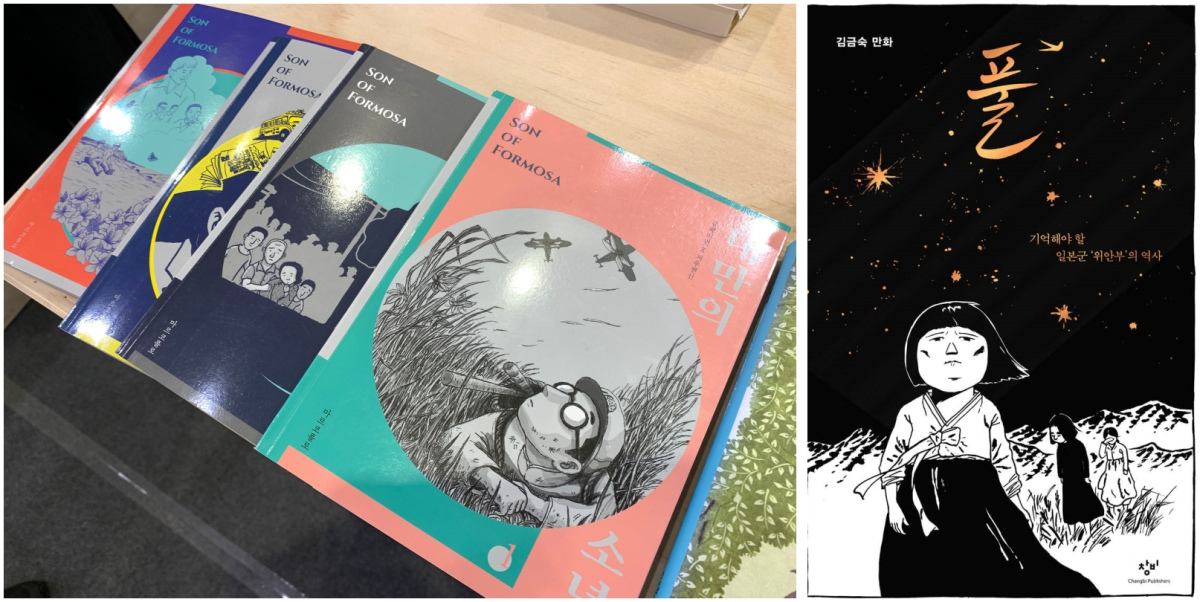

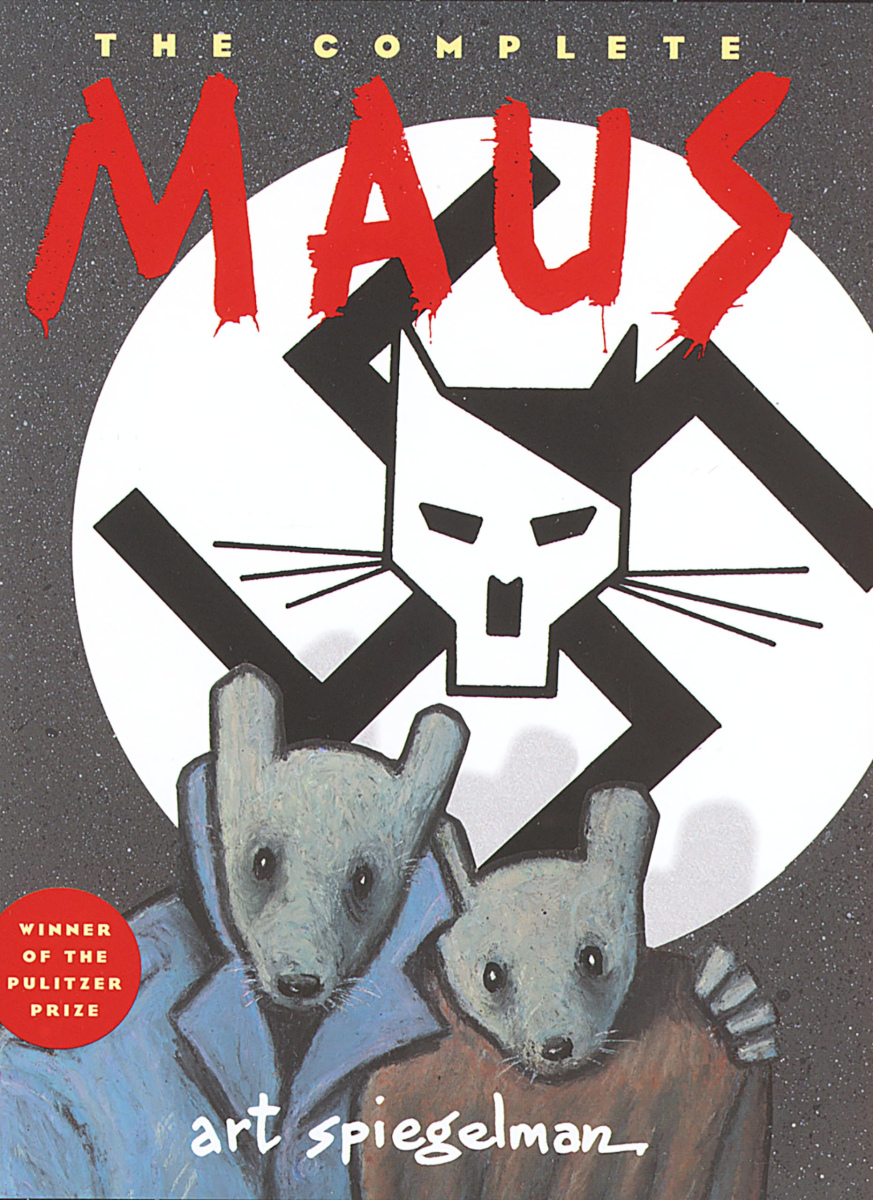

講座主持人慢工出版總編輯黃珮珊提問:「是否期盼藉由作品達成和解?」金錦淑提到亞特.史畢格曼(Art Spiegelman)的圖像小說名作《鼠族》(

講座主持人慢工出版總編輯黃珮珊提問:「是否期盼藉由作品達成和解?」金錦淑提到亞特.史畢格曼(Art Spiegelman)的圖像小說名作《鼠族》(

漫射計畫》專訪高妍:從「因為喜歡所以畫畫的我」到「以畫畫為職業的我」

高妍,1996年生,旅日臺灣漫畫家。作品《綠之歌》於2022年出版,2023年入選日本漫畫排行榜「這本漫畫真厲害!」男性篇第九名。高妍與許多1990年代後出生的臺灣孩子一樣,自幼大量接觸日本動畫與漫畫。大學時期,她遇見另類漫畫與Zine文化,逐漸養出個人語彙,也深受日本流行音樂吸引,尤其喜愛搖滾巨匠細野晴臣的作品。2018年,她將自己愛上細野晴臣音樂的心路歷程化為短篇漫畫《綠之歌》,作品輾轉傳至音樂家手中,促成兩人會面。隔年,高妍受村上春樹邀請,為新作《棄貓》繪製插圖。2021年於《Comic Beam》連載長篇漫畫,25歲在日本出道,將臺灣視覺語言注入日漫體制,也映照新世代臺灣漫畫家多元混融、跨界自主的文化養成樣貌。

以下透過10個提問,讓漫畫家與讀者分享近期在創作上的心得,以及作為現代創作者的日常點滴。

Q1:《綠之歌》描述臺灣少女受到日本樂團HAPPY END 歌曲〈收集群風〉啟迪後的成長、戀愛故事,故事中有許多您個人經歷的影子。想請教您從開始創作到現在,對音樂類型或曲風等的喜愛有什麼樣的變化呢?最近最常聽的專輯有哪些?

高妍:高中時期,我聽的音樂大多是主流音樂市場中較廣為人知的作品,例如五月天、陳綺貞、張懸、陳珊妮等。2000年後臺灣曾興起一波後搖滾熱潮,當時我年紀還小,未能同步接觸,然而進入大學後(約2014年),我開始聽臺灣獨立樂團與後搖滾音樂。最初聽的「來吧!焙焙!」至今仍是我最喜愛、也影響最為深遠的樂團。

我也特別傾心於「8mm sky 八釐米天空」、「甜梅號」等樂團的作品。 此外,隨著開始學習日文,我也逐漸接觸到日本1970年代的音樂,例如HAPPY END、岡林信康、森田童子等人,以及深受該時代音樂影響的年輕樂團與歌手,如never young beach、カネコアヤノ、青葉市子等,這些音樂持續拓展我的視野,並成為我創作的養分。

Q2:您對日本音樂家細野晴臣的作品特別有共鳴,可以談談為什麼嗎?

高妍:細野晴臣的音樂之所以迷人,是他在不同年齡與人生階段所創作的作品間,總是能像魔術師般變出不同的花樣。他樂於嘗試各式各樣的樂風──從早期融入異國文化元素的民謠調性、中期結合電子聲響的實驗性音樂,到晚期回歸藍調、布基烏基的曲風……無論是哪一階段的創作,都是當世的人們不曾聽過、耳目一新的旋律,且在經歷了20年、30年後再回過頭去聽,這些旋律仍是如此新穎、毫不褪色。

細野晴臣可說是日本音樂史的引路人。20歲的他、30歲的他,甚至如今已70歲的他,始終熱愛音樂,始終以一顆幽默、純真的赤子之心看待世界,毫無保留地創作音樂。這樣充滿魅力的人,怎能不令人著迷呢?

Q3:《綠之歌》不只是您的漫畫作品,從封面設計到裝幀也是您一手包辦。在這個漫畫以電子閱讀為大宗的時代,能不能分享您對紙本書的想法?

高妍:我大學就讀視覺傳達設計系,每年會以書籍的形式整理與呈現自己一整年的創作與思考。一方面是因為我從小就熱愛書籍,另一方面,也希望透過「書」這個載體,記錄下當時的自己(與作品)。在創作初期,我多以自費出版的形式製作、販售自己的書籍。從設計、挑選紙張到內容編輯等,都包含在我的創作當中。進入商業出版後,反而不再堅持事事親自處理,主要是因為我自認在某些專業領域還不夠成熟,想將工作交給更專業的人。不過有趣的是,我的責任編輯卻希望書籍設計由我親自操刀。於是,我開始嘗試為自己的書去做設計(一切都是巧合與意外)。

我認為,全世界最了解一本書的人,就是那本書的作者。因此,作者對這本書該有怎樣的形象或樣態,或多或少都有些「想法」。對我而言,「靈感」並不是「突然出現」的,而是「一直存在」的。

Q4:除了漫畫,您也是一位插畫家。從為村上春樹的作品繪製插圖、為國語課本畫封面,到Adobe的banner等等,您做過這麼多截然不同的委託,在工作時的思維模式有什麼差別嗎?

高妍:基本上,無論是什麼樣的工作,我都會以同樣的心情投入創作。因為對我來說,作品無論是為了誰而畫,我都會把它當作「自己的作品」,也就是以「共同創作者」的心情去完成。從「因為喜歡所以畫畫的我」,到「以畫畫為職業的我」之間的差異,在於我不再是「一個人」,而是「與一群夥伴一起努力的人」。能夠與志同道合、願意一同前進的人們共事,對我來說,是一件非常幸福的事。

Q5:無論是插畫還是漫畫,您的作品中總有許多迷人的物件,例如人、植物、動物、建築……風格都很有您個人的韻味。想請問您對於畫不同的物件,是否會有不一樣的思考方式?

高妍:畫畫對我來說,就像跳舞、彈奏樂器一樣,是一種來自身體的記憶(肌肉記憶)。也就是說,在畫的那一刻,其實腦袋是一片空白的。

我在創作時,大多時候並不會去思考:「該怎麼畫?」「該用什麼顏色?」「筆要怎麼下?」因為在我動筆之前,腦中早已浮現出完整的畫面。接下來要做的,只是把那個畫面一筆一筆地描繪出來,如此而已。

Q6:續上題,您總在畫面中畫入大量的植物,是選擇、偏好,或是不知不覺的呢?

高妍:每個畫畫的人一定都會有自己的偏好,以及喜愛描繪的事物,而我確實特別喜愛繪製動、植物。描繪這些自然的風景、植被,能讓我感到放鬆與自在,因此只要能夠,我都會盡量在畫面中加入我喜愛的元素。

Q7:漫畫和插畫,這兩種工作,您在進行的時候,是否有不同的工作模式,或是心情上的差異?

高妍:插畫與漫畫,基本上是兩個完完全全不同的工作。雖然看似都是在畫畫,但卻是兩個截然不同的專業。若要簡單分析的話,在畫插畫時的我,是完全不能思考漫畫的事的,同樣的,在畫漫畫時的我,也不能思考插畫的事(無論心情上,還是物理上)。基本上,現在的我一個月的工作中,有半個月會集中處理漫畫的工作,而剩下半個月則是插畫,不然會很難調適與負荷。

Q8:當在工作上求好心切而讓自己太過勞累時,您有沒有什麼轉換的儀式或方法,讓自己能夠放心地休息一下呢?例如躲到家中最喜歡的角落聽音樂,或是出去走走?

高妍:這點我還做得不是很好,所以近期若在工作上有遇到新的插畫家或漫畫家的前輩,總是會問他們這個問題(笑)。基本上,我現在的生活就是埋頭苦幹,沒有放鬆的儀式也沒有休息,每天都被工作追著跑,非常不浪漫!

我喜歡看書,喜歡旅行,喜歡看電影、聽音樂與演唱會。但隨著工作越來越忙碌,這些嗜好也漸漸不得不割捨。這也是我必須學習的課題:該如何好好放過自己、好好學會休息。

Q9:您的作品中也經常有對料理和甜點(尤其是檸檬塔)的描述,是因為一個人旅居日本,才開始做料理的嗎?

高妍:我留學之後第一次一個人生活居住,因此才學會料理。自此以後,我愛上了獨居生活,也愛上了做料理。料理對我而言,是每天唯一可以放鬆的時間。什麼都不需要想,就好好做頓飯、好好吃飯,非常開心。

我喜歡任何與檸檬相關的料理,鹹的甜的都愛。我喜歡酸的東西。有件有趣的事,是我發現檸檬塔(或檸檬類的點心)是臺灣咖啡廳常出現的定番(ていばん,必備款),但在日本卻是很少見的菜單,因此,只要在日本的咖啡廳看到有賣檸檬類的小點心,我總是會忍不住點來嚐嚐看。

Q10:您心目中,理想的一天,會是怎麼樣的行程安排?

高妍:一整天什麼都不做,抱著貓貓狗狗,睡醒了再跟愛人去兜風。●

國家漫畫博物館自籌備期起,過去以《漫射報》為名出版主題刊物,共發刊6期,編輯視角各有不同。國家漫畫博物館於2023年底正式落腳臺中,收穫著珍貴的回饋與善意,現在《漫射報+》重回舞臺.ᐟ .ᐟ 記錄籌備過程的多彩回憶,並將研究調查成果與圖像視野,持續與大家共享。

本文轉載自國家漫畫博物館籌備處同意刊登,原標題與連結為「焦點人物》專訪高妍:從『因為喜歡所以畫畫的我』到『以畫畫為職業的我』」。

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量