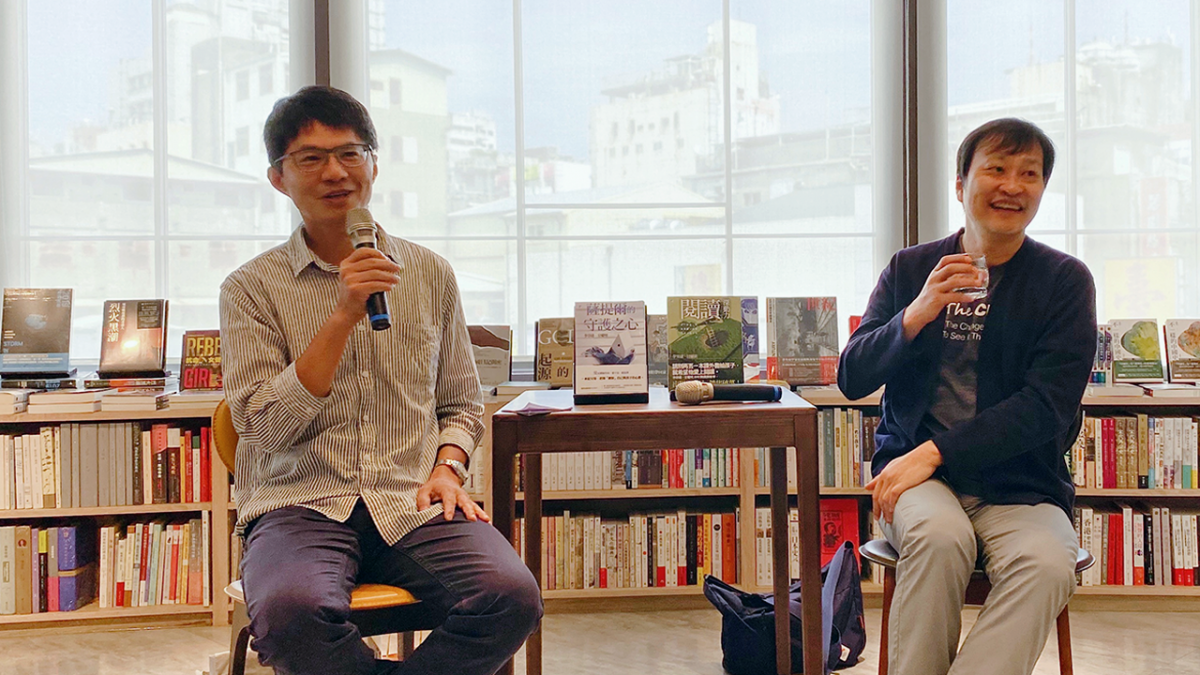

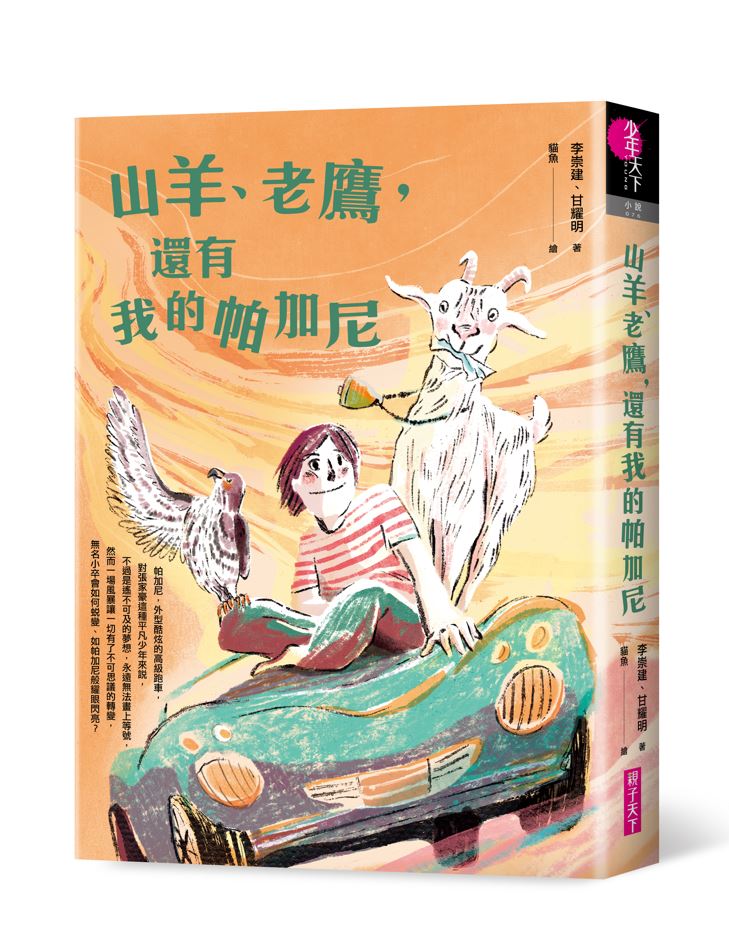

第45次中小學生讀物選介》甘耀明談青少年成長小說《山羊、老鷹,還有我的帕加尼》

以青少年為主角,夾帶臺中地景及專業生物知識的《山羊、老鷹,還有我的帕加尼》,由曾任文化部第44次中小學生讀物選介文學類評審委員的資深教師、小說家甘耀明,與教育工作者、薩提爾推手李崇建共同創作而成。

這兩位同樣畢業自東海大學中文系、年輕時曾整夜暢談文學的中生代作家,過去合寫過《對話的力量》、《薩提爾的守護之心》等提倡藉對話促進理解、跨越親子溝通籓籬的書目,也始終心繫閱讀教育推廣。他們合作《閱讀深動力》,提供家長實用的引導式對話建議,幫助孩子透過閱讀學會接納自己與他人,發展出個人洞察與觀點。《山羊、老鷹,還有我的帕加尼》則精準捕捉生物習性樣態、河川景貌變化。

《山羊、老鷹,還有我的帕加尼》故事靈感來自李崇建兒時與山羊、老鷹共處的童年經驗。這個故事被講述多次,但甘耀明這十多年來都百聽不厭。

主角張家豪是一名平凡的國小生。畢業前夕,父母協議離婚,父親選擇帶走成績優異的弟弟,造成張家豪偌大的內心衝擊,頓時對自己信心盡失。此時,久居深山的外公意外來訪,開啟他經驗新事物的旅程:拯救一隻飛不起來的老鷹、牽著山羊上學去,瞬間變成校內討論度最高的話題人物。後來,連老師都發現他的繪畫天賦,鼓勵張家豪參加寫生比賽。建立起自信的張家豪,還決定研究起「帕加尼祕密計畫」,試圖藉由祕密行動,喚回父親對自己的關注,同時修復家人間的關係。

在李崇建提議合作後,甘耀明運用文學技巧加以調整,共同打造出環繞自我認同及探索、亦具有環境教育意義的小說《山羊、老鷹,還有我的帕加尼》。此書被選入文化部第45次中小學生優良讀物選介的文學類書目,名列70本精選之星書單。

中小學生讀物選介評審推崇本書故事精彩、能激勵讀者,並表示:「這是探討青少年成長困境的小說。生命雖有挫折,但總會不斷帶來驚奇。」書中主題與敘事手法,亦對應了本次圖畫書類召集人、繪本工作者蘇懿禎對於創作者的勉勵:「嚴肅的事若能藉由文圖創作輕緩地說,孩子即使發生負面的生活經驗,也能因為閱讀而感到被同理與共鳴。」

當甘耀明走入校園,又如何與中學生介紹這本書?

10月下旬,甘耀明抵達位於臺中市南屯區的大墩國中,進行中小學生讀物選介講座分享,介紹《山羊、老鷹,還有我的帕加尼》。一開場,甘耀明就以別開生面的方式來自我介紹:「我是一名作家,作家就是文字說謊專家。我虛構了一個很有意思的世界,邀請你們來進入這個世界聽聽。」他向孩子們提到發想故事的李崇建,家裡曾經在河邊養了一頭山羊:「他發現羊什麼都吃,就像吸塵器。於是他靈機一動,把課本、作業本都丟給羊吃!」台下有了笑聲,不想寫作業的心情是跨越世代的。

甘耀明接著說,當時李崇建被老師問起作業簿怎麼破破爛爛,是不是自己撕毀的?他理直氣壯直說是家裡山羊吃掉的。第二天,他從河邊把羊死拖活拉帶到學校,就是為了向同學老師證明,作業本真的是被羊吃掉的!甘耀明生動模仿李崇建如何使盡力氣帶羊到學校,還有驚訝到下巴快掉下來的老師同學表情。唱作俱佳,逗得台下聽故事的學生們捧腹大笑。

書中故事除了提到張家豪有一頭山羊外,還有另一個動物主角:老鷹。

甘耀明首先介紹起老鷹的排泄物——「老鷹的大便不是一顆一顆掉下來,是直接屁股往後、噴在牆上。」台下學生一陣笑語騷動,開始熱烈討論。「這是真的!我有去調查過。老鷹的大便可以拿來幹嘛?」甘耀明邀請學生舉手回答,什麼答案都可以。有個同學小聲說,畫畫。甘耀明聽了眼睛一亮:「小說裡面老鷹大便真的是拿來畫畫。」在《山羊、老鷹,還有我的帕加尼》小說裡的老鷹,就是因為用大便來畫圖,最後變成全縣的畫圖高手。

甘耀明說明,鳥類的構造「泄殖腔」很特別,在消化排泄過程中,尿酸會在泄殖腔內混合糞便、吸水形成白色糊膏狀。因此鳥屎可以提煉成美容用的中藥——「慈禧太后愛用。而且,蝙蝠、老鼠、老鷹的大便經過處理,都可以入(中)藥。」甘耀明補充。

活動最後,甘耀明詢問學生有沒有飼養動物的經驗?並溫馨提醒:現在有《野生動物保育法》,不可捕捉、飼養瀕臨絕種及珍貴稀有野生動物,「養動物要合乎規定喔!」●

哆啦A夢論

哆啦A夢論

閱讀隨身聽S9EP4》郭怡美書店趙偉仁/百年老屋的書店一歲了,歡迎交朋友

郭怡美書店開業一年了,去年開業時,Openbook閱讀誌特地專訪了書店創辦人郭重興與經理人趙偉仁,一年不到的時間,郭怡美書店已成為了大稻埕新地標,台北市重要的文化地景。我們再次邀請趙偉仁到閱讀隨身聽節目中,聊一聊這一年的冒險與實驗,書店的變與不變、營收結構如何想像?節目精彩,請別錯過了。

【精華摘錄】

➤郭怡美書店,台北新文化地景

主持人:郭怡美書店的崛起,好像沒有過多久,現在已經是台北市的文化地景,這樣的稱呼,對你來說有壓力嗎?

趙偉仁:其實還滿自然而然的,郭怡美的建築在大稻埕本來就滿具知名度。郭怡美商行是百年老屋,空間的設計非常有特色,在老屋中本來的知名度就還滿高的。

書店進來之後,因為投資人資源給得多一點,所以書店的呈現方式也跟其他書店不一樣。譬如我們的書量,一開始是以3萬本到5萬做規劃,可能大家比較少看到書很多的獨立書店,所以才會一開幕後,吸引到大家的目光。

➤老厝與古典音樂

主持人:在郭怡美剛開幕不久,郭社長問我可不可以在這邊策劃一些音樂的活動。因為他們小時候住在這邊,音樂也是生活的一部分,也就展開一連串的音樂活動。

趙偉仁:很多人來郭怡美聽完音樂會,覺得很輕鬆,因為這是音樂本來的樣貌。在台灣,尤其是像古典樂,或者我們最近辦的崑曲,很多時候,都必須到大型的表演場所,正襟危坐,悠閒感相對比較缺乏。

藝術或說藝文欣賞能力的養成,台灣的場所還不夠多,如果台灣認為藝術對於人文涵養的培育很重要,那我們會需要更多藝術家表演的場地,只有兩廳院或大型戲曲中心是不太夠的。作為主辦人、場地方,除了這是商業行為之外,提供音樂家適合中小型的場地,意義也滿大的,給聽眾朋友一些適合入門,甚至進階的小型的音樂會。

➤書店的變化與不變

主持人:不知道在一年之後,回想書店經營過程裡,你做了哪些改變,或者有些東西沒有改變?

趙偉仁:最基本的核心是對於「閱讀」的信仰。我們常說,要不是郭社長有很強的信仰,郭怡美書店開不起來。要不是郭社長有很強的信仰,認為只要書夠多,人就能走進來,那書店開不起來;要不是郭社長的信仰是書店要純粹一點,不要賣文創,這也做不起來。

在我的規劃中,如果純數字來想像,多賣一些咖啡,少一點書,多一些商品會更好,但郭怡美的發展會變相對平庸、安全。我們一路走來,會發現說其實台灣愛看書的人,比我們想像中的多。

我對於書店的實際經營,會悲觀一些,郭社長會樂觀一些,但是我們整個走起來,第一年是比郭社長預期的樂觀狀況好一些。因為「書籍的純粹性」,讓很多人開始覺得,你們真的是很用心想要做一間書店,因為你們都沒有其他東西。這件事是有傳達到讀者的心中,所以得到讀者的支持,但我們現在想做的是,不只是因為支持而來郭怡美書店,而是因為喜歡郭怡美書店的書,所以才來郭怡美。

➤書店的營收結構

主持人:所以經營上有什麼樣的困難點?

趙偉仁:業績啊。

主持人:可能很多讀者都覺得郭怡美已經活力相當夠,人潮也滿多的。

趙偉仁:這是高峰、離峰現象,週末時人流量大,買書的人多,但是週間相對不足。其實每個月也不太一樣,7、8月特別好。9月、10月相對差一點。

另一個問題是,書店本身的成本相對高,越大的書店房租越高,人力也越多,第三個是商品的毛利結構 ,因為毛利其實很穩定,但還會受到價格上的競爭。書店進貨價,我想很多關心書店朋友已經知道,我們跟經銷商拿可能是7折,有些出版社對我們比較好,可能給我們65折。我們給會員9折,那你只剩下2折到2.5折。這些利潤要支出房租、水電等等,整個賣量要非常的大。

有時候讀到一些重慶南路盛世或者誠品信義店剛開業的坪效 ,每小時坪效上百萬。現在只要看到櫃檯裡面,有人在排隊結帳,你心裡就覺得書店的生意不錯,那種落差感其實非常大。

因為我們有見過以前買書是多麼兇殘,跟現在這種買書不太一樣。仍然有很大的進步空間,或者是說,還要開發一些其他事,比如收費講座或者畫展,我覺得會更實際的貼近書店未來的營收目標。

➤跟郭怡美交朋友

主持人:可以談一談會員嗎?因為郭怡美從開業就有會員制度,現在很多組織也都希望說用會員抓住一些願意跟你發展長久關係的人。

趙偉仁:坦白說,我們一開始設定的會員,希望是一些重度的閱讀者,我們會設定選書顧問幫他做每月的選書與書籍推薦。目前加入會員最直接好處是,可以享有9折購書。我們不喜歡的一件事是,「讀者來書店買書,是為了支持書店」。有些客人他來書店買書,直接開書單給你,他想要跟你購買,書店裡有的書就賣,沒有的書幫他調。但是這件事情,其實只要他願意,在網路書店可以直接搞定,他特地來書店買,是為了支持書店。我們也會賣,按照一般獨立書店的價格,原價。讀者用原價購書,簡單講,是讀者想讓書店賺錢,但這種設想對我來講,它不是正常的商業。

我們還是希望,書的價格能跟網路書店的折扣稍微靠近,所以提供給會員9折,只要讀者願意常來,你可以有9折的折扣,我們提供的服務,是我們幫你選書,選出你可能喜歡的書,你來書店看到喜歡的書,也可以得到相對一點優惠。讀者可以用不會跟網路書店差別太大的價格把買回去,這是我們原先設定會員的用意。

我們的會員很簡單就是一句話:「跟郭怡美交朋友」。我們把你當朋友,所以願意提供折扣,也歡迎你常來。這就是我們最初的原意,也希望經由這些累積,購書超過8000元之後,成為我們的VIP。我們對VIP很好。一年有10杯飲料,等於你每個月來,郭怡美就請你喝一杯咖啡。●

主持人:吳家恆,政治大學公共行政系畢業,英國愛丁堡大學音樂碩士,遊走媒體、出版、表演藝術多年,曾任職天下雜誌、時報出版、音樂時代、遠流出版、雲門舞集、臺中國家歌劇院。除了在大學授課,在臺中古典音樂臺擔任主持人之外,也從事翻譯,譯有《心動之處》、《舒伯特的冬之旅》、《馬基維利》、《光影交舞石頭記》等書。

片頭、片尾音樂:微光古樂集The Gleam Ensemble Taiwan

➤閱讀隨身聽,聆聽導引:

➤線上聆聽

|教學藝術家、作家楊雨樵|資深日語譯者詹慕如|山岳探險作家崔祖錫、雪羊(上)|山岳探險作家崔祖錫、雪羊(下)|大稻埕食家昌正浩|社會學者戴伯芬|漫遊文化副總編輯張貝雯

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量