現場》以「小寫歷史」為觸動生命的記憶造像:楊双子╳洪愛珠對談《四維街一號》側記

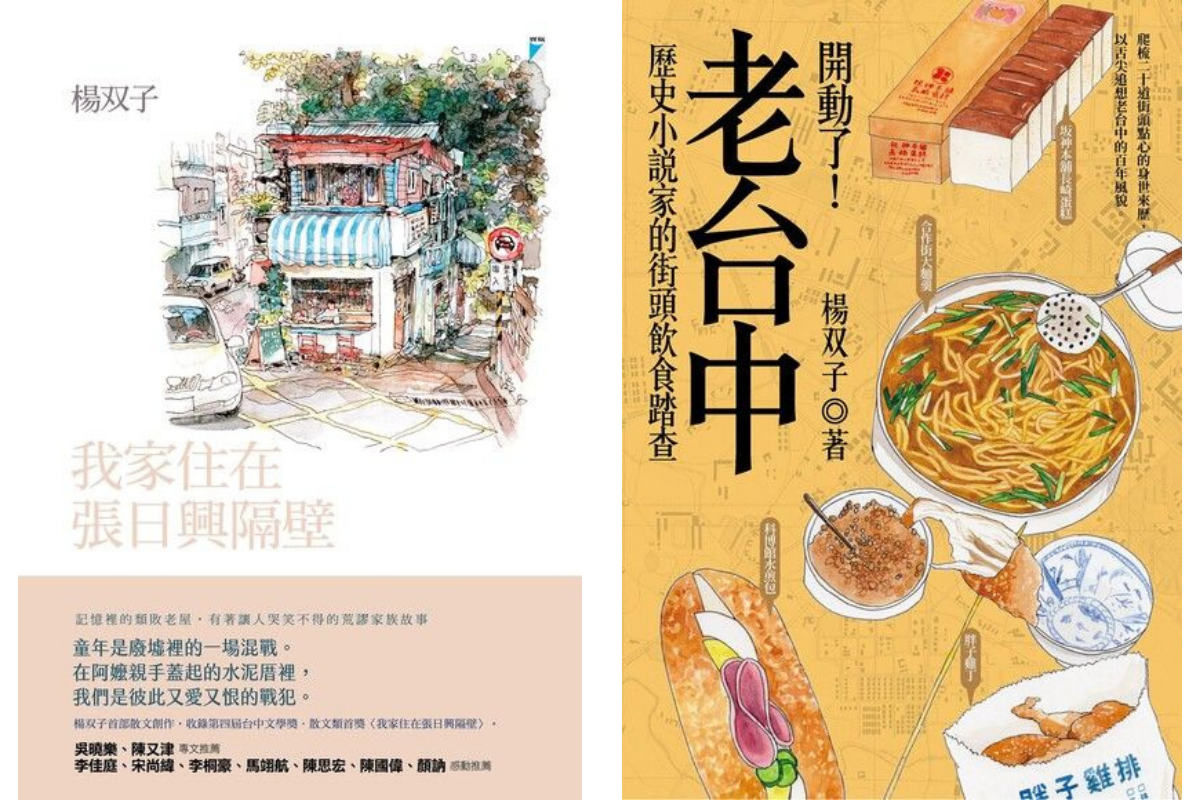

自小生長於台中烏日大肚山下的作家楊双子,2020年出版了《我家住在張日興隔壁》,回溯留下生命原初記憶的成功眷村,述說對已故妹妹若暉的真情與思念。2021年則推出《開動了!老台中:歷史小說家的街頭飲食踏查》爬梳台中舊城區日治時代以降的街頭點心發展。

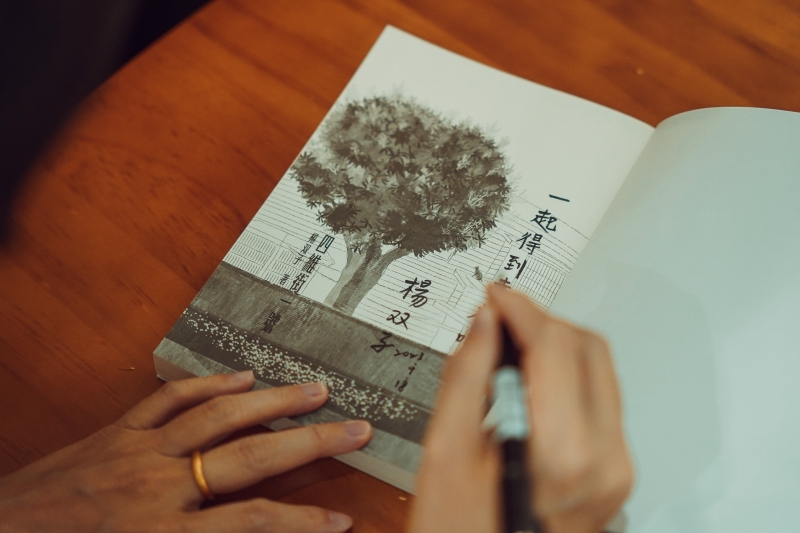

時隔兩年,楊双子發表主題揉合族群政治、歷史考證與飲食文化的《四維街一號》。這是一本以當代時空為背景的虛構小說,內容為百合香氛四溢的女子宿舍故事。假若有5位當代女性共同居住在1938年落成、至今未對外開放的古蹟「西區四維街日式招待所」,會產生怎樣意想不到的火花?楊双子透過虛實交錯的敘事手法,除賦予台中歷史建築新生之外,亦同時捕撈吃貨、百合作品愛好者、歷史小說迷三種讀者。

➤從日常飲食場景,感受文化匯流

早在2015年,楊双子行經臺中市西區「四維街日治招待所」後,對其念念不忘、暗自揣想遺世孤立的老建築身世。她在《四維街一號》後記,表示自己太過好奇「空間如何記錄時代,如何構成獨有的人際互動?」於是這份疑問演化成創作企圖,她決定以四維街一號為背景寫小說,召喚更多關注。

楊双子指出,以往歷史研究往往側重宏大敘事結構的「大寫歷史」,卻鮮少意識到「歷史是無所不在的,歷史是一分鐘接著一分鐘,一秒鐘接著一秒鐘在現實世界發生。」

為了寫書,她申請到落成時間與四維街日治招待所相近的臺灣文學基地駐村,親自感受「空間本身存在的歷史痕跡」,建立在老屋內的身體經驗。楊双子相信,歷史建築空間作為一種保存文化記憶的實體,自會出現「不同時代光影的層層疊疊」,顯現出當年時空地理環境下,不同生活者的需求。

「除了空間是凝固在那裡的歷史本身,還有什麼東西也會呈現? 其實就是食物。」楊双子說:「在日常生活所有微小的細節裡,就已經可以看到我所謂『文化的匯流』,還有政治權力的運作。」

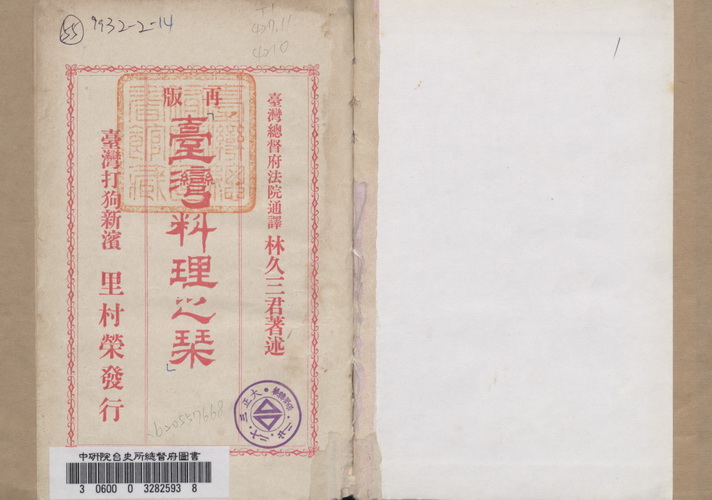

她在後記將飲食起居的日常場景定義為「習焉不察的文化現場」,並在《四維街一號》情節中,設計並藏放真實存在的歷史文本——1912年出版,由臺灣總督府法院通譯林久三著述的日文台菜食譜《台灣料理之栞》再版,藉此作為「故事槓桿」,催生料理場景和角色間對於各地飲食文化的對話。

她選出《台灣料理之栞》書內三道料理「芋泥羹、生燒雞和煎春餅」,讓書中角色烹調製作,甚至加以改良。

接下來楊双子與洪愛珠分別就《台灣料理之栞》食譜內容進行熱烈討論:

- 生燒雞有一步驟,需將裹上鴨蛋麵糊的雞肉塊,投入冒黑煙的豬油油鍋中,炸成狐狸色 ——(楊双子:「狐狸色是什麼色?」洪愛珠:「豬油發煙點是180度,我不知道起黑煙要幾度?但是起到黑煙基本上就是要炸。」)

- 芋泥羹食譜,指示需放入「少許」豬油——(洪愛珠:「不可能少許,芋泥要滑的話就需要很多油。 」她接著引述林文月《飲膳札記》:「上好的芋泥必須極油極甜極濃膩。我寧可嘗一小口這樣的芋泥,也不輕易吃一碗講究衛生而減料的『芋泥』。」)

最後是煎春餅,楊双子說明她如何推敲出這即是炸春捲:「如果我們去看 《台灣料理之栞》裡面用到『煎』的拼音,會發現唸tsìnn,所以它當然是炸的。春餅就是春捲的另外一個說法。」大家恍然大悟。

楊双子說完轉向身旁的洪愛珠,談起大龍峒陳悅記家族的菜譜:「以台灣的常態來看,清明節幾乎都吃潤餅。他們家在什麼時候吃炸春捲呢?是在清明節吃的。他們家傳到第9代,如果他沒騙我的話,他們家9代都是這麼吃的。」

洪愛珠推論:「我記得書中提及,陳悅記家族是泉州同安人 。北台灣,尤其是大龍峒、大稻埕還有新北市許多區域這些聚落,很多人是在尾牙(農曆十二月十六日)吃潤餅。北台灣反而冬天吃潤餅,那清明的時候吃什麼?吃紅龜粿。」 她接著說:「你可以在幾個老的聚落,看到賣潤餅餅皮的,做的是尾牙這幾天的生意。」

➤歡迎來到潤餅研討會

「我絕對相信,光是潤餅這道菜基本上就可以直溯你的身世。因為潤餅有太多細節了!」洪愛珠說。她的父母雙方祖籍都來自泉州,因此也屬於尾牙吃潤餅一派。洪愛珠笑稱吃潤餅有如「自助餐」,童年吃潤餅的回憶總是非常歡樂,「年夜飯也歡樂,但大家是坐著吃,很莊重。潤餅是站著吃,因為你要移動,你要夾菜。」她敘述在父親家,所有的菜都會放在兩張大圓桌,人人起身移動去包潤餅,同時吃刈包。

洪愛珠也平靜地提及,奶奶離世後,吃潤餅的習俗中斷多年,「我就想一定要有人接棒,那我就是那個接棒的人。」她近年開始嘗試復刻奶奶的潤餅,邀請自己與先生雙方的親友來吃, 「大家的反應很類似,都說是長輩離開之後,就很少有機會在家裡吃到潤餅。」

復刻之外,洪愛珠也別出心裁準備有別於傳統家族口味的潤餅備料,譬如南部較常見的烏魚子。「我們家的人也非常幽默,他們就一塊一塊把烏魚子直接憑空吃掉,沒有任何人把它夾到潤餅裡!他們也不覺得那是理所當然。」洪愛珠表情生動,讓現場傳出陣陣笑聲。

對於大多數北台灣人,理所當然的潤餅會是什麼樣子?那絕對是湯湯水水的潤餅菜:「在中南部吃潤餅會吃到清炒高麗菜。可是北台灣會把菜燉得濕濕(tâm tâm), 所以北台灣的潤餅攤才會有一個很特殊的工具,就是夾子。它是要把菜汁水都夾乾了,才放到潤餅上。」

洪愛珠回憶起奶奶的潤餅菜,除了高麗菜,連白蘿蔔、紅蘿蔔都一起切絲燉煮:「冬天的高麗菜、冬天的十字花科、蘿蔔,所以那個甜啊……」她話鋒一轉:「你說一開始炒乾一點不就好了嗎?不是這樣。那個味道特別入味,冬天吃特別溫暖。我在檳城吃到的潤餅,也是這樣。」

「光是潤餅這個題目,就可以開國際研討會。 」洪愛珠說。

談到餅皮,她特別推薦大稻埕永樂市場的林良號:「他們賣了80幾年都只賣餅皮,後來才做少量的潤餅。做餅皮是一個工藝,分分秒秒時時刻刻,他們就是這樣徒手一張一張(把餅皮)接起來,那一落餅皮就像時間的固態狀態。」

對於「吃潤餅」飲食文化差異,楊双子在《四維街一號》也有所著墨:

家家舉手發問:「小鳳姐家清明節吃潤餅嗎?」

「當然吃潤餅呀。怎麼是這個話題?」

「剛才聊到,家家和知衣學姐她們家裡,沒有吃潤餅的習慣。」

「因為知衣家掃墓吃的是艾粄吧?」

「對,艾粄、發粄和紅蛋。我阿婆在世的時候,都是自家做的艾粄和發粄。潤餅是寒食文化脈絡底下的節氣食物,我們不在清明節掃墓,可能是這樣才沒有吃潤餅的習慣。」「我阿媽家掃墓吃的是草仔粿和紅龜粿,雖然是清明節,但也沒吃潤餅。」家家說。

「艾粄和草仔粿,是不是很類似?那發粄,是發糕嗎?」乃云問。

「艾粄外皮用的是艾草,草仔是鼠麴草,但發粄跟發糕應該只是名稱差異。」知衣答。

「說到名稱差異,台南很多店家是把潤餅寫成春捲的。」小鳳。

「我們臺東也叫春捲。」家家。

「嘉義,也叫春捲。不過,臺中這邊是叫潤餅。」乃云。

「宜蘭有潤餅也有春捲,但兩種東西不一樣,春捲是炸的,路邊攤也有賣。」知衣。小鳳以手機迅速查了一下,「名稱好像是以中部為界,雲林以北的主流叫潤餅,以南叫春捲。移民比較多的地區名稱似乎會混著用,花蓮兩種說法都有。」

家家再度舉手,「但是但是,路邊攤賣炸春捲還滿稀奇的吧?」

「還有賣炸糕渣和ト肉。」知衣說:「離開宜蘭才知道外地沒賣這些。」

「我也是,離開嘉義才知道,別人家的潤餅裡面,沒有麵條。」

「嘉義潤餅裡面放麵條嗎?我的天啊,加麵條也太聰明了吧!」——《四維街一號》

除了這個對話,洪愛珠提出她注意到接近故事結尾時,人物重修舊好的場景,餐桌主角正是潤餅與炸春捲。「它是一個特別融洽的場合,所以你選這個節點去寫他們之間和好的場景,我覺得很有意思。」

楊双子謙虛回應:「我依然要說,很感謝過往所有的飲食書寫者,因為我自己比較沒有機會吃潤餅……」語未畢,洪愛珠便霸氣不失溫暖地說:「就來我家吃吧!」楊双子回:「好,一定!」

➤「小寫歷史」:怎麼之前都沒有人把聚光燈放在這裡?

洪愛珠以《老派少女購物路線》備受矚目,楊双子問她如何篩選、過濾特定的飲食書寫主題,避開已有前輩「寫得太好」的部分。洪愛珠從容回答:「剛巧相反,我的鄉土過去不是主流書寫會關注的內容,當我要寫的時候,我是從沒人要寫的東西撿起來寫的。」

洪愛珠自陳當初抱著「一片歌手的心情」投稿林榮三文學獎:「我這麼一個素人跨足到寫作領域,搞不好這輩子只會寫一篇。要到達想去的地方,你要認真,要動用所有人生經驗去寫它。」選題時,她想:「跟我生命牽絆最深的事物,優先寫。既然切仔麵跟我的生命牽絆得這麼深,當然是從切仔麵開始寫。 」這份心思恰好突顯了「小寫歷史」的特質。

以往鮮少有人介紹新北市的飲食文化,洪愛珠亦曾困惑:「難道我們的地域沒有值得書寫的飲食風土嗎?分明頗有些可寫的東西,但是怎麼之前都沒有人把聚光燈放在這裡?」

但她澄清,《老派少女購物路線》並不為了強調蘆洲小吃「多了不起」才寫,最深層的原因是:「我要記錄我的家人、家族成員。她們在我生命裡頭最重要,我為了要把這些人寫出來,才寫到家宴或家庭日常的食物。所以那終歸是一個寫散文的心情。」

楊双子分享對於飲食文學書寫的個人觀察: 「界定什麼是文學主流,一直以來都是話語權的鬥爭。」楊双子從小閱讀的飲食書,內容多是以外省文化為核心的飲食文化經驗。網路普及以來,「原本掌握文化資本,能決定飲食文學要寫什麼、和什麼東西可以被發表的權力就逐漸被瓦解掉了。所有人都開始動員寫各自的生命經驗,匯成一股非常大的潮流。所以現在不只是百花齊放,而是千萬朵花齊放的狀況。」

洪愛珠也深表同意:「年輕寫作者對於所處的時代、自己的身世非常看重,這是以前的人所沒有的。從前似乎只有美食家才有寫飲食文學的權力,但是接下來不是,任何人都可以寫,寫得夠好的話都會被看見。」

楊双子也提到多元性之於飲食文學的重要:「什麼東西都要有才是健康的,就像我們的飲食環境,要有小吃,也要有最高檔的美食,所有東西都應該要存在。所以各種族群、階級、不同菜系路線的飲食,全部視角都加進來寫,具有多元性是好的。」

➤用書寫記下生命的觸動

對談最後,楊双子提及書寫的驅動與未來走向消逝的可能性:「我們為什麼書寫?是因為我們在生命經驗裡面,曾經得到某些觸動。這當中會有非常多人所寫的東西不被歷史記得,有些投身寫作的人,即使寫了一輩子也沒有留下傳世的文章。可是,我們全部的人,用盡全力一起往前走,才能推進一點點。最重要的還是在這當下,有什麼東西策動我們想要去做(書寫這件事)。」

楊双子曾於《我家住在張日興隔壁》寫道:

如果若暉復活一天——?我想,必須是吃一頓飯吧。整個青春期我們都在飢餓中度過。飢餓不曾遠離,最終在我們心底生根。但凡慰勞,肯定是吃。喜悅吃,憂愁吃,慶功是吃,挫敗也是吃。

.

如果若暉復活一天?我想,我們必須要有一頓飯。必須是美味的一頓飯。不要昂貴的餐廳,排隊名店,不是法國料理或者麻辣火鍋,那不真正親近。也不要是點心,比如雞排紅茶,臭豆腐豐仁冰,滷肉飯蚵仔煎,烤土司與木瓜牛奶,儘管全部愛吃也想吃,但不夠踏實。要正餐,且應該是家常的一頓晚飯。

或許這樣的想望已被安靜地寄託在《四維街一號》每一幕女子們共食的場景之中——甜點如芋泥羹、長崎蛋糕、檸檬餅,大餐如燒酒雞、生燒雞、老菜脯雞湯,輕食如潤餅、炸春捲。從採購、清洗、準備食材,大家來廚房互相鬥相共(tàu-sann-kāng,幫忙),用營養豐盛的美味食物填飽身心的匱乏之餘,也充滿善意情感的流動。小說作為想像平行時空的載體,想必一定也讓相逢實現了。●

【講座資訊】日式老屋的當代餐桌:《四維街一號》新書分享會

(報名連結請按我)

|

|

|

作者簡介:楊双子 本名楊若慈,1984年生,臺中烏日人,雙胞胎中的姊姊。百合/歷史/大眾小說家,動漫畫次文化與大眾文學觀察者。著有小說《臺灣漫遊錄》、《花開少女華麗島》、《花開時節》,散文《開動了!老臺中:歷史小說家的街頭飲食踏查》、《我家住在張日興隔壁》,以及漫畫原作《綺譚花物語》等書。曾獲金鼎獎、金漫獎、Openbook年度中文創作等,《臺灣漫遊錄》的日譯、英譯分別由日本中央公論新社與美國Graywolf Press出版。 |

書評》台灣戰後新劇運動旗手與他們的伯樂:評《壁》

藍博洲自述1987年4月進入陳映真的《人間雜誌》工作,第一件差事是採訪「二二八事件」的民眾證言與寫作,從台北大稻埕的歷史現場出發,一路南下,進行「二二八」調查與田野人物訪談。而後關注的議題與研究範圍、調查對象不斷擴大,除了左翼與學生運動人士、政治受難者,關注的對象也包括終戰前後的新劇家——主要是宋非我與簡國賢,成果十分可觀。

藍博洲不是歷史系科班出身,或許是年輕時開始了小說創作,有著敏銳的歷史感與社會觀察力。他書寫的台灣近現代歷史——尤其是白色恐怖時期的人物與事件,頗能跳脫傳統歷史與政治史研究的框架,從一些少受人注意的受難者/邊緣人切入,深入追踪、訪談與挖掘。他筆下人物幾乎皆為失敗英雄、悲劇角色,沒看過哪位成功者故事,除了《共產青年李登輝——二進二出共產黨第一手證言》的主角做了總統;許多生前死後事蹟被淹滅的無名氏因他驀然從故紙堆裡躍起。

藍博洲有很清楚的意識型態與政治立場,他的作品大多有一定的敘述脈絡,會書寫〈尋找台灣新劇旗手宋非我〉與〈尋找劇作家簡國賢〉,不會因為他們是戲劇家,而是身兼革命家或政治受難者的角色,藍博洲才會義無反顧地一頭鑽進,讓以往在台灣新劇運動史有一席之地,卻又面目模糊的簡國賢與宋非我,能以戲劇家與革命家之姿,在戰後的台灣新劇運動舞台鮮活躍動。

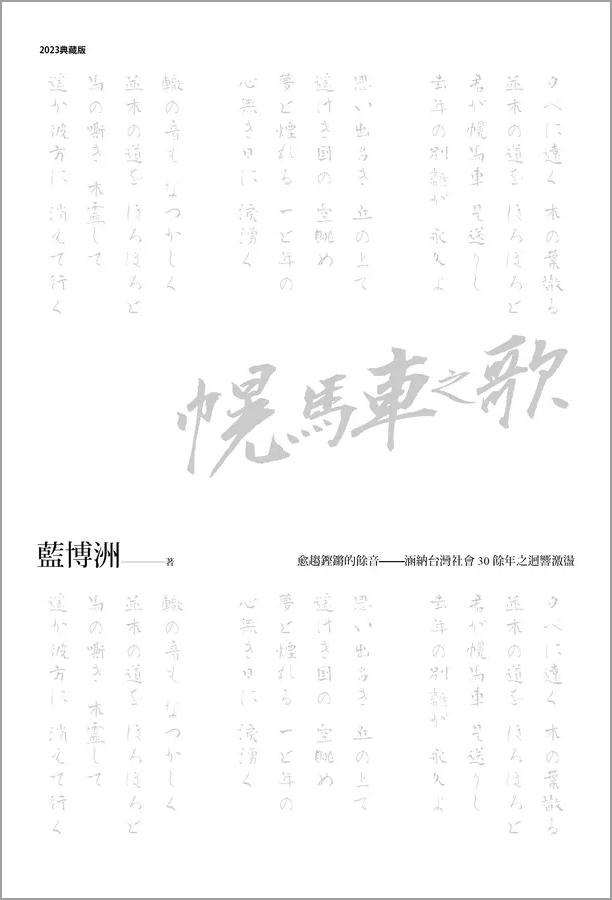

從《幌馬車之歌》以來,我就喜歡讀藍博洲的著作,他書寫的內容以及鍥而不捨的工作態度,著實令人動容。幾本著作讀下來,約略了解他著重文章的力道與獨特性,不太計較出版、編輯瑣事與非其重點的資料解讀,常不加剪裁地重複結集,部分內容一再出現在不同文集;我也發覺自己最喜歡他的毋寧是其浪漫、真誠與執著的作家性格,以及對議題的開創性。

➤重新集結簡國賢與宋非我

最近拜讀「印刻」2023年8月出版的藍博洲新書《壁:尋找台灣戲劇運動的旗手簡國賢與宋非我》,書裡大部份內容多已在報刊發表,並曾結集成冊,甚至出版專書。其中〈尋找台灣新劇旗手宋非我〉最早刊登在《聯合文學》(1993.4),也蒐入《消失在歷史迷霧中的作家身影》(聯合文學,2001)。2005年又為當時的文建會「台灣戲劇館」擴大寫成《宋非我》一書(我在這本專書還掛名「發行人」)。新書裡的宋非我與「台灣戲劇館」專書的內容幾乎一模一樣。

單就內容而言,藍博洲描述一個「戲劇運動旗手」的孤苦人生非常感人,寫如何注意到他,如何千辛萬苦尋找到他:宋非我窮苦孤寂地從亡命多年的廈門回到年少成長地社子,借住在一個親友提供的小窩,飽受冷眼相待……。

藍博洲注意簡國賢的時間更早,於1990年10月14、15日在《自立早報》發表〈尋 找劇作家簡國賢〉,也曾經「清校」簡國賢的《壁》,在《聯合文學》(1993.12)發表。〈尋找劇作家簡國賢〉是以報告劇形式,透過妻子理子(簡劉里)以及事件關係人宋非我、葉紀東、石聰全、王阿秀、陳克城、郭明哲、李石城等人的台詞(自述),勾繪了簡國賢在戰後幾年間的顛沛流離,原蒐入《幌馬車之歌》(2004年版),後又改納入《消失在歷史迷霧中的作家身影》。

找劇作家簡國賢〉,也曾經「清校」簡國賢的《壁》,在《聯合文學》(1993.12)發表。〈尋找劇作家簡國賢〉是以報告劇形式,透過妻子理子(簡劉里)以及事件關係人宋非我、葉紀東、石聰全、王阿秀、陳克城、郭明哲、李石城等人的台詞(自述),勾繪了簡國賢在戰後幾年間的顛沛流離,原蒐入《幌馬車之歌》(2004年版),後又改納入《消失在歷史迷霧中的作家身影》。

藍博洲新書裡的簡國賢、宋非我,仍維持其一貫的史觀與書寫體制,像報導文學或紀實文字,而非學術論著,三百多頁的書幾乎沒有參考書目與註釋。或者文學作家性格使然,藍博洲對所欲探求的人物不做引經據典、尋章摘句式的學術討論,更多的是真情的關懷與回歸歷史現場的感動,以及對自己資料採集的高度信心。

➤劇場性的人物書寫

藍博洲在前述〈尋找劇作家簡國賢〉裡,已根據情治單位保留的機密檔案,與包括簡國賢口供在內的「匪徒」自白書,對其在台北、桃園、苗栗、雲林、台中一帶偏鄉、山區竄逃的過程,以及最後於1953年12月17日在台中大里被捕,1955年4月16日被槍決的過程有全貌的描述。其中第八幕〈兩地書〉呈現的是簡國賢被捕入獄之後,與妻子理子的書信往返,簡國賢要只懂日文的理子好好學中文,達到能看、能聽、能寫、能應用的境地,並且能自己設立一個專門科目去做生涯的研究……。讀者經由藍博洲的筆看到一對苦命鴛鴦面對太陽不一定會復現的明天,依然平靜的彼此端詳。

2014年5月國史館《戰後臺灣政治案件:簡國賢案史料彙編》出來,坊間寫簡國賢的論文多了好幾篇。雖然研究、書寫的人漸多,藍博洲寫起來還是不一樣。透過他劇場性的文字,讀者彷彿看到從來沒有體力勞動經驗,不會燒炭,也無法割香茅的小資產階級知識分子,只因為天生具有的正義感與人道胸懷,以及浪漫的藝術家性格,在緊張的流亡生涯,第一次看到炭燒裡燒得鮮紅的炭火時,也忍不住大聲讚嘆:「好美的火光啊!」

理子給丈夫的信裡說:「雖然彼此隔著鐵窗而分離,但我的心永恒與你相處在一起。」簡國賢回信說:「讀到這句話時,我的熟淚濡濕了這文字。我意識到,任北風怎樣颳,理子!你的愛是時常如純棉般包暖著我的身⋯⋯。」委婉、淒美的對話,任何人看了都會低迴不已。

藍博洲寫人物善於繪聲繪影地營造視覺效果,循著他的文字描述,白色恐怖檔案枯燥的「簡匪」犯罪過程與流亡路線,隨時穿加廣播式的「匪徒」口供紀錄,讀者踩著藍博洲(簡國賢)的腳步,猶如自己在風聲鶴唳中,逃亡,窘迫、緊張與憐憫的心情交織激盪……。藍博洲在新書裡特別找上同時被關在軍法處看守所的政治受難者,談談他們看到的最後簡國賢,「人格者」幾乎可以作為大家對他的共同印象。

➤新劇運動的時空

藍博洲寫宋非我、簡國賢常順手記述一些新劇運動的背景,以及與其他新劇人士(如張維賢)的演劇資訊,讓讀者增加一些時空感。但日本時代台灣新劇發展有一定侷限性,引申某些議題若未留意,容易把複雜的問題簡化或視為理所當然。《壁》中談了不少張維賢與「築地小劇場」,還寫到張維賢要宋非我「一定要按著史坦尼斯拉夫斯基的方向走,否則就不要走演劇這條路……」,也認為宋非我的「聖烽演劇研究會」從名稱可以看出來,是「自覺地要繼承張維賢的民烽演劇研究會與民烽劇團的戲劇理想」。

這些不容易求證的說法可視為作家的主觀性推測,無傷大雅,但若帶點學術性、資料性的討論,例如《趙梯》劇作者的認定,即使是無關宏旨的文字,還是有商榷的必要。

從最早的〈尋找劇作家簡國賢〉開始,藍博洲就根據二二八事件前就讀延平學院的葉紀東口述,通過吳克泰,拿到簡國賢的《趙梯》劇本,在讀書會排練時,簡國賢還從桃園趕來,幫忙講解劇情……。而後類似的紀錄又出現在《尋訪被湮滅的台灣史與台灣人》裡(頁131),後來許多人(如鍾喬、歐素瑛)都沿用藍博洲的說法。新書裡再度詳述簡國賢的劇作《趙梯》。

藍博洲主要依據是根據前述葉紀東、吳克泰等人的記憶,吳克泰後在其《吳克泰回憶錄》(台北:人間出版社,2002)未記此事,再則是1947年歐陽予倩訪台期間一段談話與文字資料。當年歐陽予倩隨「新中國劇社」來臺演出,後因二二八事件而終止,回國後於上海《大公報》發表〈劇運在臺灣〉(1947.5.8)一文。

藍博洲新書裡根據1953年12月29日簡國賢第二次〈訊問筆錄〉所記,出席了台北植物園舉辦的那場晚會,並與歐陽予倩談了台灣戲劇的問題,「並沒有交代具體談了哪些問題」,但他敘述歐陽予倩文章末提及臺灣的張先生與《趙梯》一劇:

➤《趙梯》作者的模糊

我寧可藍博洲在報導文學作品裡直接說《趙梯》為簡國賢所作,其資料來源是葉紀東口述,有判斷理由,可予以尊重;但不宜花篇幅做考證,因若要做考證就要遵守基本規範。

《趙梯》是張淵福作品已有人討論,李宜洵1994年〈臺語片編劇第一把交椅——張淵福訪談紀錄〉,已提及張淵福《趙梯》,本人在張淵福生前曾兩度對他做訪談,並有〈張淵福及其臺灣新劇劇本創作的通俗之路〉(《戲劇學刊》第27期,2018.1)的論文,張淵福對於《趙梯》的劇情與創作過程,與歐陽予倩的互動,以及這齣戲後來在基隆演出的情形,都有口述資料。

歐陽予倩〈劇運在臺灣〉中指出《趙梯》劇作者是一位張先生,這段話語意非常清楚,所形容的「張先生」其實很符合張淵福的個性,藍博洲卻直接了當說「從文脈來看,歐陽予倩所寫的『張先生』應該就是簡國賢。」而把歐陽予倩這段話解讀為「(歐陽)把劇作者寫成一位『張先生』,卻又刻意提到被威脅警告的事情,就可以理解為這是他為了保護簡國賢,不得不模糊的筆法了。」

我不禁會心一笑。

《趙梯》絕對是小事一樁,它並未在台北上演,劇本也未流傳,作者是簡國賢、張淵福或另有其人(如呂傳財),是可以討論的議題,藍博洲不能完全忽略劇作者另有其人的不同看法,至少可表達「有人認為《趙梯》的劇作者是張淵福,其實不是……」。

➤難以取代的台灣新劇文學

藍博洲的新書縱然有些出版倫理以及推論上的小瑕疵,我仍認為他書寫的〈尋找劇作家簡國賢〉與〈尋找台灣戲劇旗手宋非我〉,都是台灣新劇文學的經典作。對我來說,即使這些內容早已細讀,再看「新」書仍然如初次閱讀般的感動。

宋非我、簡國賢與藍博洲幾乎是重疊的人物,藍博洲是他們的伯樂,也是知音,別的學者、作家就算研究再多,大概也很難取藍博洲而代之。●

作者:藍博洲

出版:印刻出版

定價:450元

【內容簡介➤】

作者簡介:藍博洲

1960年生於台灣苗栗。1983年開始小說創作。輔仁大學法文系畢業。曾任職《人間》雜誌,時報出版公司特約主編,中央大學「新銳文化工作坊」主持教授,TVBS《台灣思想起》製作人,東華大學駐校作家。現專事寫作。 出版作品:短篇小說《旅行者》,長篇小說《一個青年小說家的誕生》、《藤纏樹》、《台北戀人》,報導文學《消失在歷史迷霧中的作家身影》、《台灣好女人》、《消失的台灣醫界良心》、《紅色客家人》、《尋找祖國三千里》、《台共黨人的悲歌》、《愛情像滿天的流星雨》等,歷史報導《沉屍、流亡、二二八》、《尋訪被湮滅的台灣史與台灣人》、《紅色客家庄》、《麥浪歌詠隊》、《共產青年李登輝》、《天未亮──追憶一九四九年四六事件》、《日據時期台灣學生運動,1913─1945年》、《白色恐怖》、《消逝在二二八迷霧中的王添灯》、《老紅帽》、《台灣學運報告1945-1949》、《幌馬車之歌續曲》、《春天──許金玉和辜金良的路》、《尋魂》、《尋找二二八失蹤的宋斐如》、《幌馬車之歌》,散文《戰風車──一個作家的選戰記事》、《你是什麼派》等。

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量