2025臺灣文學獎金典獎.複審會議側記》迎接下一個文學盛世

秋日將臨臺南之際,國立臺灣文學館邀請黃麗群、童偉格、陳佩甄、楊富閔、潘家欣、洪廣冀與利格拉樂.阿𡠄等作家學者齊聚,為今年度的臺灣文學獎金典獎評審入圍作品。本年度參賽作品共計225件,在為期三天的討論中,評審團必須選出其中30本作品進入決審。

擔任主席的黃麗群首先請眾委員發表評審標準與擇取原則,小說家童偉格認為這是一個文學寫作的獎項,因此重視文學寫作與原創性,期待能為純粹意義的文學寫作留下名單。學者陳佩甄同樣談及文學性,但也留意議題本身,即關注作品是否具有年度意義,也關照不同類別的均衡。

而作家兼學者楊富閔表示,閱讀之際,會以文學史的眼光去觀察作品本身的突破性與作家的續航力。詩人潘家欣則提到本屆作品有其「破壞」與「建立」:「破」在對既有文字風格、個人格局與陳述方式的拆解;「立」則是對文字世界、抽象場域的再創造。無論虛構與否,如何面對抽象事物,並運用獨特語言以突圍,是她所重視的特質。

以人社科學為專業的洪廣冀教授則談到「文字的可信度」,他在意作品是否能營造出「讓讀者相信的氛圍」,尤其非虛構作品如何發展出自身觀點及敘事,以面對歷史、人文與自然的關係,是他的擇取標準。排灣族作家利格拉樂.阿𡠄分析,今年作品眾聲喧嘩,不僅許多非原民作家將原民元素寫入作品,也見到許多突破的嘗試,而作品是否能在衝破界線時依舊維持好看,則是她主要的觀察所在。

黃麗群同意大家的觀點,並提出自身對出版生態的觀察。她談到書市似乎有某種「聚光燈效應」:注意力容易集中在少數,因此她將注意力資源的問題列入考量。另外正如幾位委員亦分別談及,幾年間,創作補助與計畫寫作逐漸形成類型,導致某種既定架構,於是她也格外留意「框架之外」的書寫。

在確定委員們的標準以後,首輪投票隨之展開,並在接下來的兩日針對作品逐本討論。

童偉格提及今年可謂是中生代作家們穩健發展的一年,可見到如陳思宏、林俊頴、阮慶岳、連明偉與黃崇凱等,於是也可縱向觀察作家們的寫作發展。黃麗群指出《社頭三姐妹》承襲作者在長篇小說中語言的表演性,而《一千顆星星在跳舞》則輕盈且具有自身的語言能量,不以情節取勝,更接近展開的畫卷,個人性強、文字魅力俱足,生命敘述也很精確。

潘家欣則指出《反重力》有著清晰的敘事聲音,清楚回答了歷史小說家為什麼要寫作這個世代的問題。黃崇凱的色彩鮮明、技巧穩健;童偉格同樣認為無論是在題材層面,還是小說的意義上,都可見到他的突破。至於《槍強搶嗆》則被童偉格認為是今年小說創作中企圖最大的作品之一,肯定其放棄保守、不求穩定的勇氣。黃麗群認為本書的有趣之處,不僅在於剝開某種地方選舉的想像,更展示小說家如何有能力處理家鄉的材料、展現經營長篇的意志。

隨後楊富閔提到《七月爍爁》若從作家寫作歷程,始終對於語言千錘百鍊,細細打磨,予以觀察小說風格的斷與連,更能彰顯作家戮力於聲音與文字的美學實驗,同時令人想起作家早期的代表作《善女人》的〈母語〉一篇。陳佩甄認為本書的台語文屬於書寫體,不像歌謠那樣強調口音腔調,但依舊深具說服力。她回憶林俊頴曾公開談論台語文寫作定義了文學的身世,而至今小說家仍堅守著他的自我承諾,找到美學上的抒情對應,讓人驚豔。黃麗群同樣同意本書的語言藝術,而童偉格則指出林俊頴在議題寫作和抒情之間找到融和,可說是為年輕寫作者做出示範,而且作品品質也穩定保持,使用一種書面的、陌屹的語言,成功講述了「身體裡那座不存在的城鎮」。

在新人小說方面,楊富閔讚賞短篇小說集《東北東》整體架構穩健。作者取材有其生命史的關照,處理集體記憶的題材:白河大地震。行文平衡感十足,筆觸冷靜、筆力有情,潛藏豐沛的寫作能量。而陳佩甄則表示《烏鴉與猛獁》有其迷人之處,奇幻情節有效地承接了當代年輕人的憂鬱與感性,可謂不俗。

而《在女與公之間》雖然不是作者的第一本作品,但黃麗群認為,以相對年輕的寫作者而言,許恩恩的短篇技術以及語言控制力確實可觀,在處理議題寫作時力度也相對節制。童偉格觀察到本書在結構的邏輯,認為展現出議題辯證的各種折面,以小說介入「不必然政治正確的性別權力」也有其說服力,甚至更深刻地探討了「運動的反作用力」,這樣的用心值得肯定。

《歌之國土:馬世芳的巴布.狄倫六講》讓洪廣冀感到耳目一新,認為能勾起讀者重聽巴布.狄倫的渴望,對歌詞的解析亦有其美學。而《長鏡頭》也與跨媒介經驗相關,楊富閔認為本作展示一名影像工作者,交錯於鏡頭與筆觸之間的創作美學。回到案頭,作者採取真誠、寫實的書寫策略,字裡行間,緩緩流瀉著南方光影的暗與明。

陳佩甄將《回家是一趟沒有線性終點的旅程:白色恐怖與我的左派阿公》與《訪父記:他的白髮,與我們的時代》並讀。指出二者都是跨代重述,前者展現出後記憶世代中對轉型正義描寫的不同層次,尤其第二部分在家族與政治間的掙扎相當動人。至於《訪父記》,洪廣冀談及傳記寫作在臺灣文學的位置,認為本作清楚梳理自己與父親、與時代之間的關係。童偉格則點出本作的成熟之處在於和傳主拉開距離,甚至不一定同意於傳主,從而展現敘事者的位置,在本年度的傳記書寫中表現得較為成熟。

接續傳記書寫的話題,楊富閔認為《如有神在:楊麗花與她的時代》可讀性極高。作者納入學術與創作的視野,刻劃細膩。將傳主的生命史,精準置於傳統戲曲與現代媒體交錯交會的關鍵時刻,是一本精彩的傳記寫作。而洪廣冀認為《天涯總有相會時:臺灣黑電影教父蔡揚名》為立傳者帶出了主體性,可以清楚讀出採訪者與受訪者的互動,將小人物形象描寫得很清楚,也梳理了電影史的主流與支流。楊富閔同樣喜歡本書的主題,從研究者的角度而言,認為本書挖掘出許多新題目。而黃麗群則肯定本書的敘事節奏與推進方式,認為其採取一種較為自然的作傳方式,也找到一個適切的立足點。

在非虛構的類別當中,陳佩甄指出報導文集《未完的旅程:一隻臺灣黑熊的人間啟示錄》帶來衝擊,溫柔地讓每個人都擁有發聲空間,亦取消單薄的對立,更在資訊上帶來平衡。至於《從前,有個奇麗馬》則得到洪廣冀的盛讚,認為其主題研究下足功夫,且於事實與表達之間拿捏得宜。

黃麗群談及本次的馬祖書寫,認為《味道的航線:從馬祖到臺灣,福州飲食文化探秘》的文字清爽、企圖單純,使人在精神上與馬祖變得接近。透過飲食書寫側面描繪出馬祖和本島之間互相理解的通道。以家族故事與攝影產業為主題的《小廖與阿美的沖印歲月,還有攝影家三叔公》亦引起討論,利格拉樂.阿𡠄認為其文字流暢,細膩有情。黃麗群則認為這種「庶民的物質史」在時代中有其微觀意義。

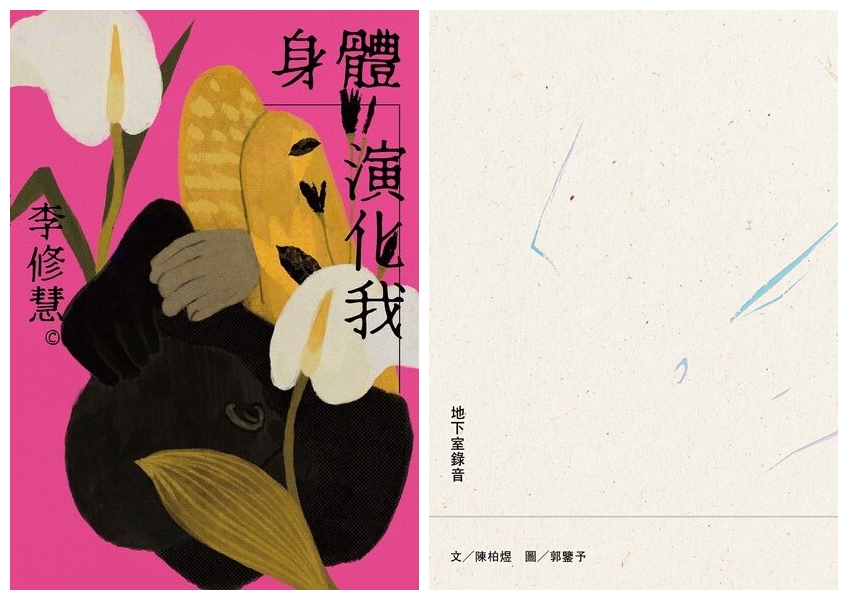

針對詩集的討論中,陳佩甄表示,詩集《早點睡。不要怕妳四叔》的語感節奏相當到位,並以各種語言技術處理當代數位生活中的疏離感與親密元素,讓讀者得以重新思考生活。潘家欣則認為《第一事物》勇敢地以詩意處理哲思,這樣的寫作不僅需要一定的訓練與直覺,而且孤獨,在撤離不必要的裝飾與路標之後,思維軌跡仍然清晰可辨,質地乾淨,為詩語言立下高標準。至於《食言犬》、《身體演化我》,潘家欣認為皆是文字漂亮的新銳詩集,並嘗試保有可供辨識的路徑,展現出不同的寫作策略。

陳佩甄也同意《身體演化我》的多元性與可讀性能帶來愉快的閱讀體驗;黃麗群則認為《食言犬》有種奇特的透明感,語言乾淨且帶有穿透力,可說是「有機」的寫作者。而《地下室錄音》的物質實驗也引起委員的注意,黃麗群欣賞詩人的刁鑽,認為詩本身便頗具吸引力,實體版本的呈現也能帶來閱讀的樂趣;陳佩甄喜愛其文字魅力,認為本書的隱喻與詩意都高度完整,且具有一致性。

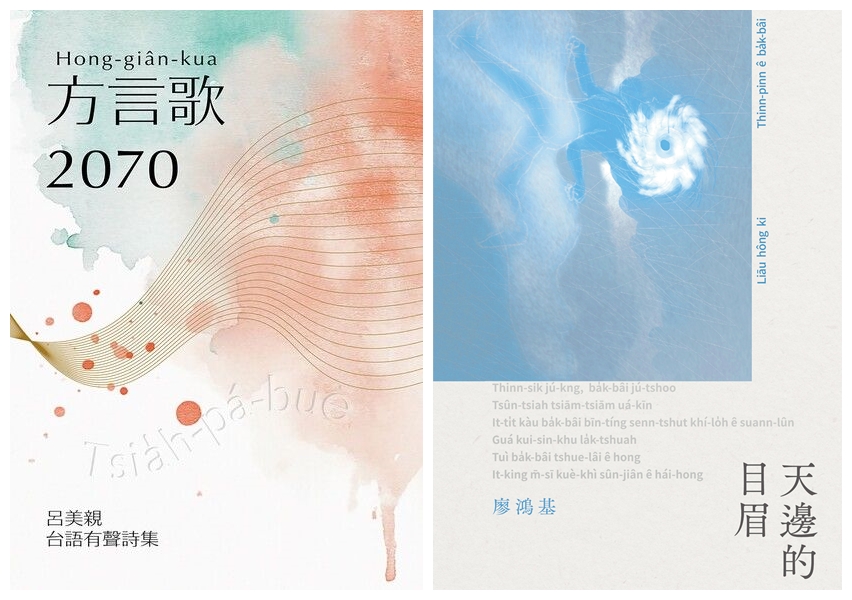

潘家欣提到,台語詩集《方言歌2070》不僅在朗讀意義上表現卓越,在議題上亦牽涉廣博,從臺灣史的人物標誌到個人的生命思索,展現出從詩人身體裡出來的聲音。而《天邊的目眉》作為廖鴻基的首本詩集,楊富閔認為本書「耳目一新」。別於作家過往散文書寫的低聲細訴,而如一部海洋文學的辭海,作者將討海術語、知識與口頭的暗碼,細膩鑲嵌於短題與短詩的寫作。潘家欣也表示,本作的台語書寫有著「海味」,詩人以簡單的句子讓讀者上船、帶出海上體感,可說是臺灣海洋文學的新頁面。

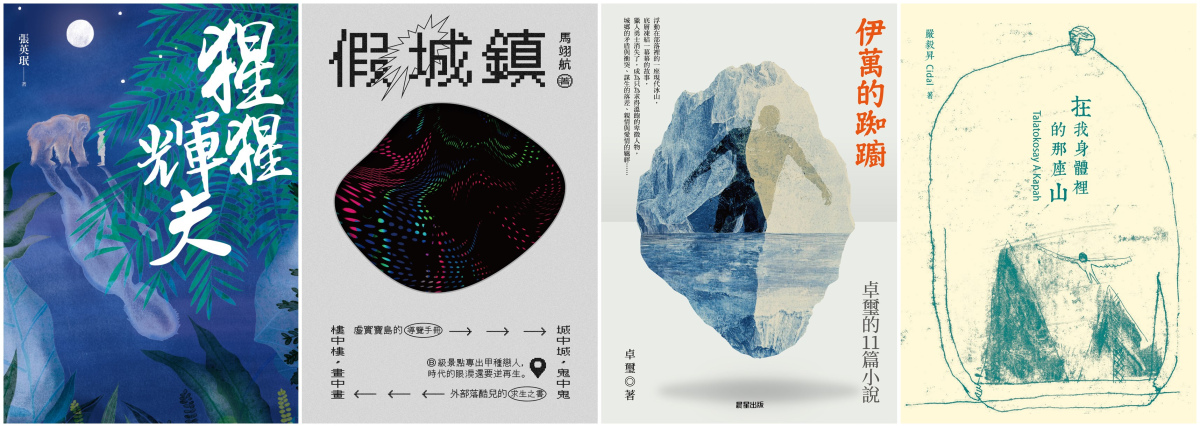

在原住民題材的處理上,《猩猩輝夫》的故事讓委員們留下了印象,眾人同意本作在故事結構與設定上的趣味和用心;然而利格拉樂.阿𡠄提醒,雖然標本主題有其開創性,或許連原住民作家都尚未處理,但本作在敘事與設定上卻有其風險,在馴化的意象上要再斟酌。

而陳佩甄談及《假城鎮》的獨特調性,認為作者將許多預設事物翻轉,例如寫非典型性別的男性當兵,卻將權力性別以紙上劇團的方式呈現,其中的微妙與細膩極具個人特色。童偉格也認為這部散文集有著前瞻的思維建設,在面對自己的原住民身分時,馬翊航側面說明了「我的名字是在怎樣的現實條件下成為我的名字」,將遊戲與深層的痛苦勾連成一體兩面,概念完整,也呈現得相當自然。利格拉樂.阿𡠄則是被書中學族語的段落吸引,提到作者在描述語音的相對時,將族語、中文、英文彼此交錯並置,更將失語與尋語的困境鮮活呈現,殘酷卻不失輕巧。同時,以部落文化而言,跨性別其實有其風險,但作者將在部落中尋找性別認同的過程寫得溫暖厚實,讓人感動。

利格拉樂.阿𡠄認為《伊萬的踟躕:卓璽的11篇小說》展示了泰雅族特有的黑色幽默,更將作者形容為「打破規範的人」。這部小說勇於冒進,且在自我嘲諷方面維持了突出的風格,同時也兼具了當代原住民的諸多議題,現實經驗被調度為魔幻寫實的場景。童偉格也認為本書更前瞻地走到鄉土書寫的後方,創造一種頹廢主體,用幽默的方式證明原住民文學的其他可能,深具突破意義。

而潘家欣欣賞《在我身體裡的那座山Talatokosay A Kapah》的憤怒、尖銳與自我嘲諷,認為其展現當代原住民青年所面臨的困境與惡意,傑出之處在於並不刻意堆砌議題,而是誠懇地寫出切身感,於是文字讀來並不做作。儘管腔調偶爾生嫩,以新人詩集而言卻已足夠亮眼。利格拉樂.阿𡠄則談及詩人的混血身分,說明這本詩集進出於漢人和原住民群體之間,將進退失據的感受清晰體現,其強悍的憤怒於當代已經相當罕見。陳佩甄進一步補充,這整本詩集儘管憤怒,卻並非古典式的憤怒;相反地,能夠讀出其中溫柔的宣示,更揭示出對族群議題的不滿並不一定要以陽剛、暴力的方式展現。

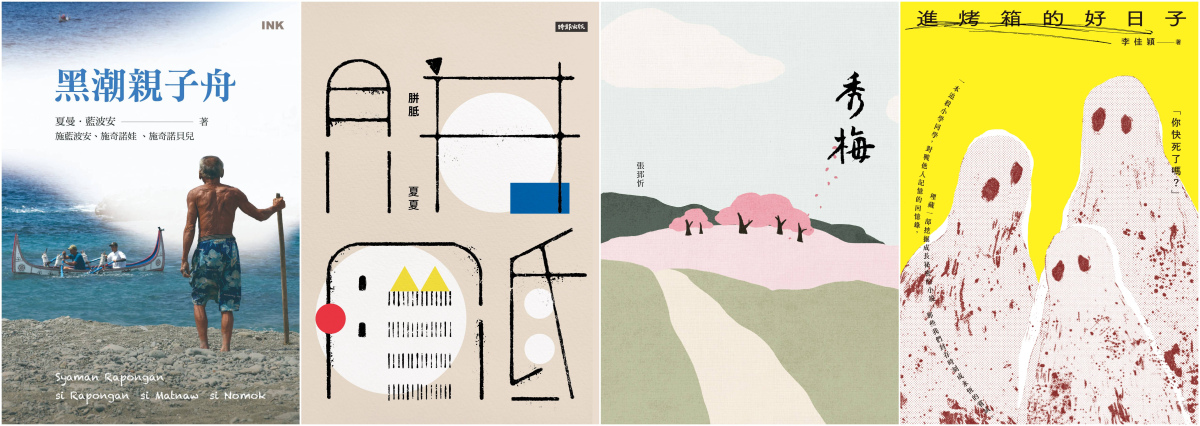

至於《黑潮親子舟》的突破,讓委員們印象深刻。利格拉樂.阿𡠄認為夏曼.藍波安讓孩子參與了創作過程,達悟族的海洋被傳承到下個世代,也能見到創作的延續。楊富閔、潘家欣與陳佩甄則肯定本作以身體創作實踐了文化傳承,溫暖有情。

在女性小說家所帶來的作品中,黃麗群認為,《胼胝》背對了宏大敘事,選擇一種長期被忽略甚至被賤斥為瑣碎平庸的主題,也難以貼上閃耀的議題標籤,然而文字卻乾淨流暢,且有效地製造出小說畫面,在微小意義上帶來實在的閱讀樂趣。

同樣觸及女性生命歷程,潘家欣針對客語寫作的易讀性而言,將《秀梅》形容為「親善之作」,以明朗舒緩的結構、適切的口語,透過客家菜的主題,將故事說得溫和乾淨。利格拉樂.阿𡠄同意此說,並欣賞本書遊走於小說與散文之間的文字,以及客家女性生命經驗的敘事。陳佩甄進一步從臺灣戰後的研究視角補充,書中人物群象與情節儘管通俗卻具有說服力。

至於《進烤箱的好日子》,童偉格則從臺灣文學的啟蒙敘事進行思考,表示《進烤箱的好日子》成熟地經營了作為主流的啟蒙書寫,轉化甚至於深化,文字力道控制得恰到好處,節制且可口。陳佩甄亦認為本書突破臺灣小說的既有形式,以微觀的生命經驗辯證記憶的可靠性,具有明確的時代意義。

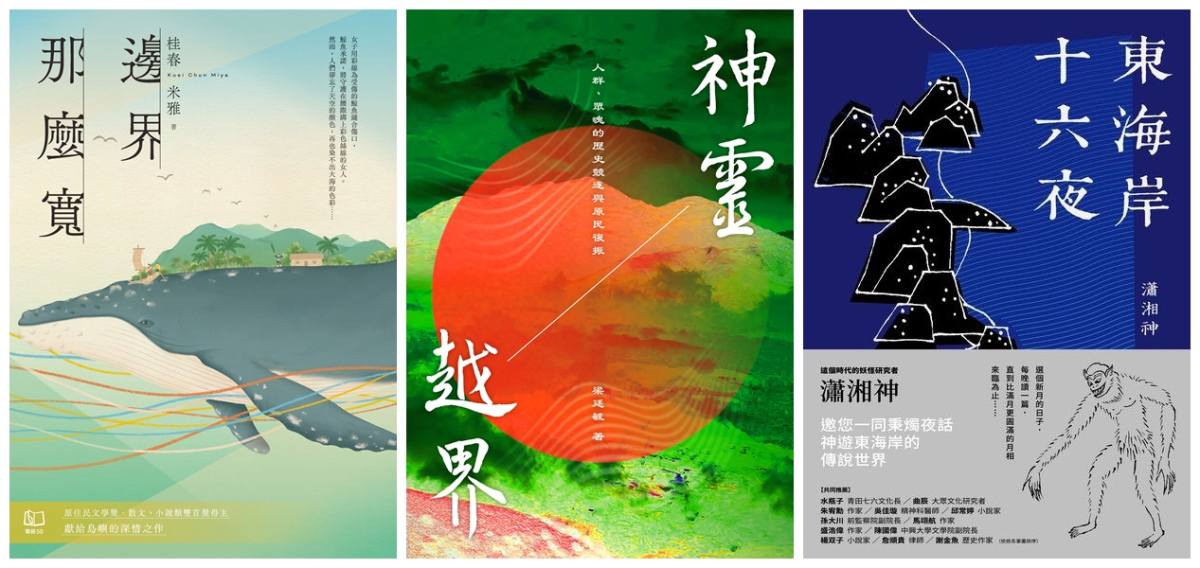

隨後利格拉樂.阿𡠄談及《邊界 那麼寬》,指出其對女性視角的處理相當細膩,講述阿美族女性與日本殖民者的跨族通婚故事,也碰觸到身分政治在部落中所面臨的問題,更涉及當代東海岸的開發,將問題意識清楚呈現。

而在洪廣冀將《神靈越界:人群、眾魂的歷史競逐與原民復振》與《東海岸十六夜》並觀後,委員們針對虛構與非虛構文類如何處理歷史題材進行討論。黃麗群認為《神靈越界》有其啟發性,作者在不同的田野對象中再次展現前作以來的創作熱情;潘家欣也同意《東海岸十六夜》的趣味與想像;然而無論虛構與否,如何處理田野所得之材料、倫理界線如何劃定,皆是值得反思的問題。

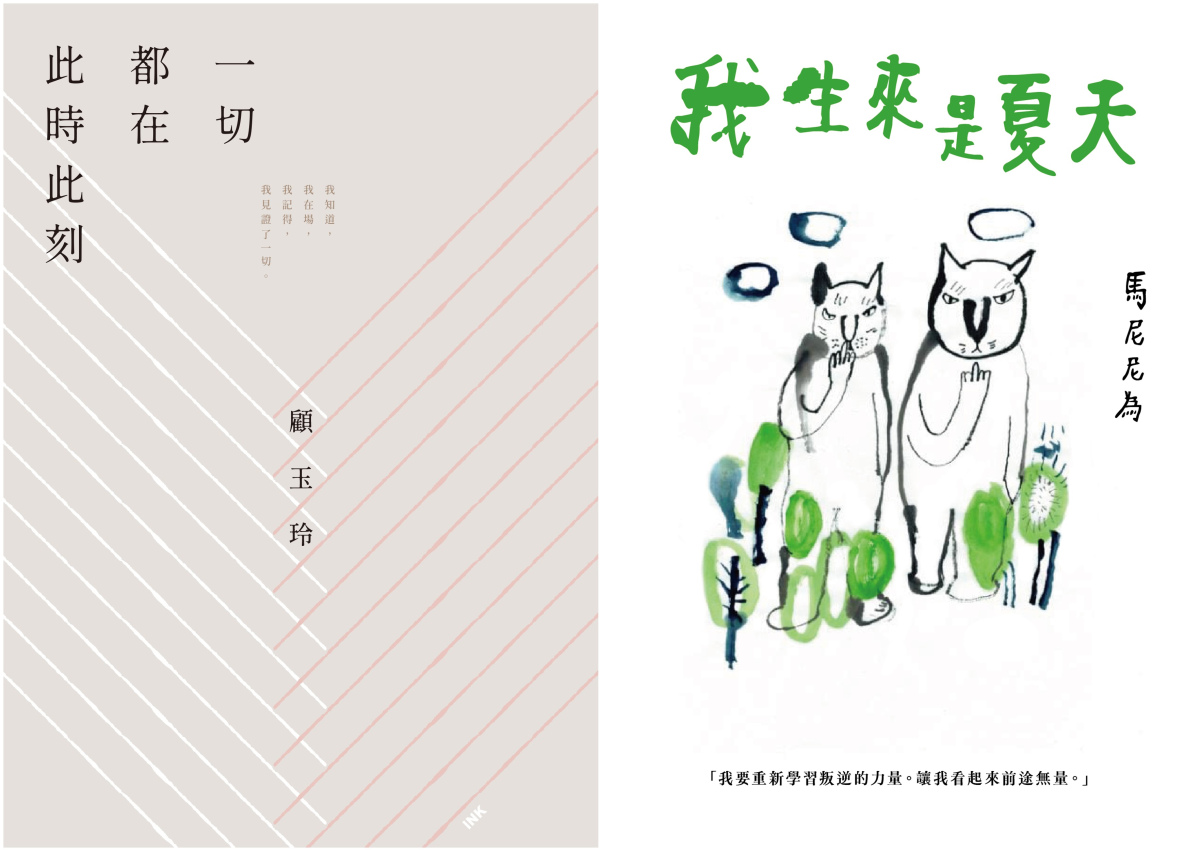

縱向觀察作家的寫作史,陳佩甄認為《一切都在此時此刻》相對於顧玉玲前作,反而稀釋了情感濃度,直接進入工傷者的各種時刻,不以整齊的方式寫作,卻依舊維持著寫作能量,將勞動者從歷史、階級與性別所受到的傷害清晰帶出。童偉格也對本作表達了強烈推薦,認為作者以割肉式寫作抗拒虛構,展現一種倫理的宣示,以及創作論的辯證。

而《我生來是夏天》的語言辨識度讓委員們讚嘆,童偉格認為全書看似毫無經營,其中節奏卻具備音樂性,用重複的句子把整本書的結構串連,更介紹讀者一種認識世界的方式,值得推薦。黃麗群則表示這樣的文字會持續地讓讀者感到被敲擊,且深具辨識性。

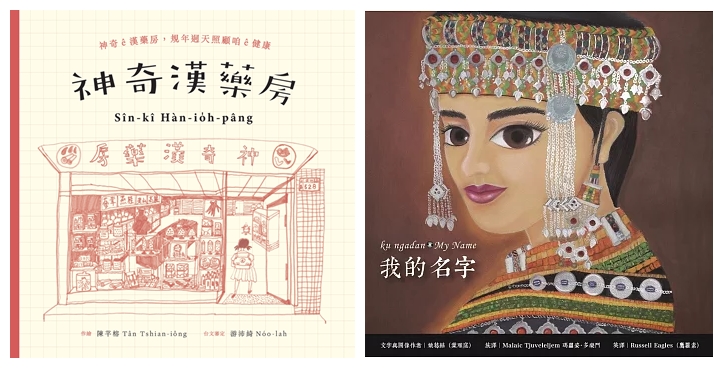

繪本創作在本年度也同樣醒目。楊富閔認為繪本承載許多「訊息」,而嘗試將《神奇漢藥房:規年迥天照顧咱的健康》讀成一顆文學的「種子」,期待更多「文」與「圖」的跨域連結。潘家欣也認為圖像文學是潮流,「漢藥房」的選題不但有趣,且在極短的篇幅中被清楚呈現,可作為臺灣鄉鎮文化的補充文本。

至於《我的名字》以排灣族的「命名」作為主題,考量到繪本傳遞的知識有限,洪廣冀認為其以最根本關鍵的角度出發,讓年輕讀者得以快速切入。陳佩甄同樣喜歡找名字的主題,也從中聯想到許多陰性書寫的材料。利格拉樂.阿𡠄說明命名對於排灣族的重要意義,儘管她承認本書或許是礙於篇幅,而在呈現上將部分資訊簡化,然而她也點出,本書的創作初衷是期望當代原住民族的孩子,能了解傳統名字的由來與意義。

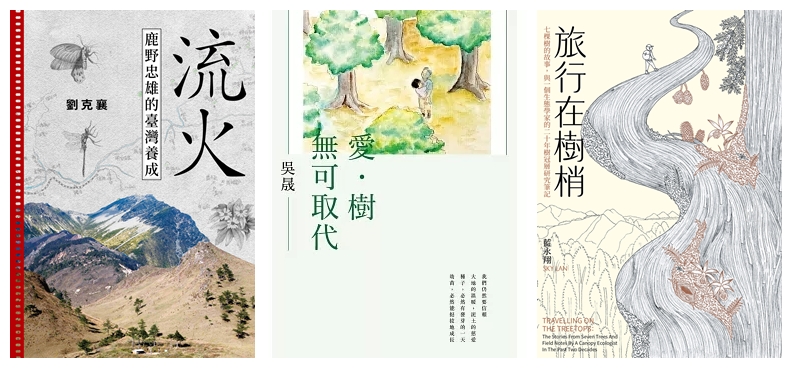

《流火:鹿野忠雄的臺灣養成》獲得楊富閔的盛讚,他指出,本書揭示了作家本身不斷突破的過程。放在作家創作史、臺灣的散文寫作、傳記寫作的脈絡,都有可觀之處。利格拉樂.阿𡠄也指出,這本書有著扎實的田調資料,更促使她思考:文學家除了文學作品之外,還能對社會有怎樣的作用?能對社會敘述什麼?劉克襄運用文學家身分深入山林書寫與臺灣歷史,對各個族群而言,本書都將會是重要的參考文獻。

接續自然書寫的脈絡,黃麗群認為《愛.樹.無可取代》除了詩以外的內容,更讓讀者能夠重新認識吳晟作為一個運動者的現場見證,同時也具體而微地開展出臺灣特定期間的森林史與土地史。潘家欣則稱本作為「活著的自傳」,以行動實踐理想的真心自述,認為其帶出自然研究與人文研究的具體交會,毫不投機地以踏實經驗寫出與林務局交涉的種種過程。

洪廣冀則認為,《愛.樹.無可取代》與《流火》無疑是腳踏實地的自然書寫,但要如何從當代回望過去,賦予歷史上的行動者,如鹿野忠雄與林業決策者,一定的歷史定位,並呈現歷史的眾聲喧嘩,還有更多的可能,有待書寫者繼續探索。

黃麗群隨後表示像《旅行在樹梢:七棵樹的故事,與一個生態學家的二十年樹冠層研究筆記》這樣有文采的知識書寫很讓她著迷,也傾心於作者如何協調於知識以及對自然的感性;利格拉樂.阿𡠄則認為樹冠層的視角頗為創新。洪廣冀則表示,本書特殊之處在於其出自一位女性生態工作者的視角,比起常見的宏大敘事,藍永翔似乎更為單純地在字裡行間表達自身對爬樹的喜愛,不嘗試解決問題或表達議論,甚至也沒有文學表現上的企圖。於是委員們對於本書之於文學寫作的意義進行了一番討論,承認本書或許不以文學寫作為優先順位,但其中動人之處卻也難以否認。

在經過了數日反覆且細緻的討論後,30本入圍作品終被選出。儘管每位委員心中都存在著遺珠,卻也企盼在討論過後,為臺灣文學帶來不同氣象,讓更多作品被閱讀,如陳佩甄所說,「迎接下一個文學盛世的到來」。●

英美書房》讓詩搭起橋樑,華裔詩人施家彰接棒第25任美國桂冠詩人,及其他藝文短訊

【得獎消息】

➤美國國會圖書館宣布,華裔詩人施家彰(Arthur Sze)成為第25任美國桂冠詩人,將於10月9日上任,接替Ada Limón。施家彰數十年的詩詞創作生涯常從哲學、科學與大自然汲取靈感,他同時也是詩詞編輯與譯者。

桂冠詩人的職責是推廣詩詞閱讀,歷任的桂冠詩人會選擇不同的領域與方式。施家彰在公告中表示,他將致力於推廣翻譯詩。「這頂桂冠賦予我提振詩(尤其是翻譯詩)對日常影響力的重責大任⋯⋯我們生活在快節奏的世界中,詩能幫助我們慢下來、深化注意力、連結他人,活得更完整。」

施家彰是出生於紐約市的華裔移民二代,1968年在麻省理工學院學習數學與科學,對課程感到無聊透頂,反而不斷寫作。因此他轉學至加州大學柏克萊分校研讀詩,此後出版了12部詩集,包括2025年的《Into the Hush》。2006年,施家彰成為聖塔菲桂冠詩人,並長期定居於此。2015年,他曾入圍普利茲獎;2019年,他憑詩集《Sight Lines》榮獲國家圖書獎。

國會圖書館代理館長Robert R. Newlen讚揚施家彰的詩「獨具美國特色」,尤其描繪美國西南部的景觀,「像愛蜜麗・狄更森(Emily Dickinson)與華特・惠特曼(Walt Whitman)一樣,施家彰從多種傳統與影響中打造出新意,創作出在時空中自由流動的詩篇。」

【作家動態】

➤愛爾蘭作家、《正常人》作者莎莉・魯尼(Sally Rooney)因支持被英國禁令列為恐怖組織的「巴勒斯坦行動(Palestine Action)」,本週無法前往英國領取天空藝術文學獎(Sky Arts Award)。她的第4部小說《Intermezzo》獲獎,但因可能面臨逮捕,她取消所有未來在英國的公開活動,並由出版社代為領獎。

魯尼在聲明中寫道,她支持「非暴力反戰抗議」,卻被告知無法安全進入英國。她感謝獎項肯定,也重申對生命尊嚴與巴勒斯坦人民的聲援。魯尼打算將作品收益,包括小說及其BBC改編作品,用於支持巴勒斯坦行動。

律師指出,個人若支持被列為恐怖組織的團體並因此獲得資金,被英國法規視為犯罪,一旦魯尼入境可能「無需逮捕令即被逮捕」。禁令自7月起已造成超過1600人被捕。

魯尼坦言,雖然無法親自領獎令人遺憾,但和平抗議者遭逮捕的現實更嚴峻,她正尋求法律建議,甚至可能影響作品能否公開發行。她表示,「巴勒斯坦行動」的勇氣不可或缺,她將繼續支持。

【新書快報】

➤《達文西密碼》暢銷作家丹・布朗睽違8年推出最新小說《The Secret of Secrets》,符號學教授羅柏・蘭登再次登場,這次將攜手《失落的符號》中結識的心智學(Noetics)專家凱薩琳・所羅門,揭開古老的黑暗祕密。所羅門到捷克布拉格發表顛覆未來的劃時代演說,不料在演講後失蹤,蘭登為了追查愛人下落,被捲入捷克民間傳說和歷史的謎團,同時渾然不覺過往的闇影正伺機而動。

丹・布朗8年前經歷失怙之痛,令他不禁思考人的意識在死後何去何從。他將自己的研究和觀察,結合一貫緊湊的故事和吊人胃口的謎團,推出這本融合科學、哲學和推理的精彩小說。早在本書出版前,Netflix便宣布已買下版權改編影集,將由《Lost檔案》製作人Carlton Cuse擔任製作和編劇。因應本書出版,布拉格觀光局也推出專屬旅遊清單,指引讀者如何前往查理大橋、克萊門庭圖書館等小說關鍵場景。

她將焦點放在擴大憲法中「人民」(People)定義的修法行動,分析提案人身分和時空要素,以及修憲成敗與政治的交互影響。本書考據嚴謹,觀點和研究方法新穎,鬆動僵化的歷史和民主想像,不僅獲得學者和政界好評,也被《科克斯書評》譽為當前必讀的傑作。

《Bird School: A Beginner in the Wood》一書中以知名鳥類作為切入點,細寫知更鳥的領地標記、山雀的繁衍,又或是烏鴉如何思考及溝通。Nicolson不僅分享生態知識,更以抒情文筆讓每一隻鳥兒活生生地出現在眼前。他也提醒我們,隨著人類活動擴張,多數鳥類族群正在減少。Nicolson提出的解決方案,或許對大地主或環境政策工作者更適用,但書中論點可以啟發每位讀者:理解與關注自然,是我們重新與生態合而為一的起點。

泰維茲質疑寫作的意義:她寫作是否只是為了理解姊姊沉默的理由?書中既有深沉的哀傷,也有令人會心一笑的荒謬片段,呈現生命喜悅與痛苦的交錯。形式上,舊書信和各式引用穿插其中,打破傳統敘事,反映記憶與悲傷的混沌流動。 這本回憶錄沒有小說般的完整弧線,但其真摯力量令人動容。泰維茲展示了,即使面對痛苦與失落,書寫仍能作為理解自我、見證生命與悲傷的方式,使悲傷得以被承認,也讓人感受到生活中幽默的力量。

【產業消息】

散文首獎〈If I Were Late〉出自作者的花園放風散策,其中對萬物之美的細膩觀察和廣闊心境,令人幾乎忘了寫作者身在囹圄,以及無所不在的監視塔;次獎〈A Glorious Delusion〉則以後見之明回顧被錢迷惑的過往,並張開雙手擁抱未來。

內部人士文學獎由《美國短篇小說》雜誌於2017年和德州州立監獄合作設立,透過獎項鼓勵受刑人寫作,並建立跨越監所高牆的對話。每篇投稿都會得到志工讀者評分和書面反饋,最高分的10篇再交由客座評審選出首獎和次獎,並在《美國短篇小說》和文學評論網站「Literary Hub」刊出。

➤人工智慧軟體Claude的母公司Anthropic在一項集體訴訟案中,同意與版權受侵害的作者和出版社和解。據報導Anthropic願為每本書支付約3,000美元(約新台幣9萬元)和解金,和解範圍包含約50萬冊圖書,總額高達15億美元(約新台幣450億元)。Anthropic也承諾將刪除訓練過程中所儲存的盜版書副本。

法官意見表示,Anthropic非法從盜版網站下載盜版書訓練AI模型,但使用作者的著作訓練大型語言模型LLM,一般仍受公平使用原則(fair use)保護。美國作家公會和出版商聯盟認為此項和解是作者和版權所有人的一大勝利,期望其他人工智慧公司使用著作訓練模型時,能遵守著作權法。●

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量