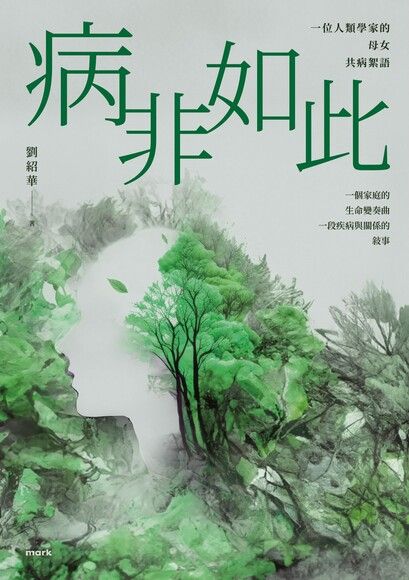

現場》疾病邊界的日常風景:劉紹華《病非如此》新書發表會側記

一個再平凡不過的週日午後,《病非如此》新書發表會在文房.文化閱讀空間舉行。作者劉紹華身穿素雅灰色衣著,溫和地與親友打著招呼,氣氛親切溫馨。

劉紹華是一名醫療人類學者,著作《麻風醫生與巨變中國》探查中國疾病治理史,曾獲2018Openbook年度好書獎,本人也擔任過年度好書的決選評審。平時在書中觀察他者,在《病非如此》中卻是自我剖析,從學者和病患的雙重立場出發,記錄和母親共病的經歷。本書編輯李清瑞擔綱主持這次活動,兩人在靜謐的木造老宅內展開對談,幽默生動、真摯感人。

➤跨越疾病邊界,和遺憾和解

劉紹華和她的母親於2018年先後罹患癌症和阿茲海默症,和家人共同面對疾病的過程,是《病非如此》的主體。關於本書緣起,李清瑞追憶去(2022)年3月的一次邀書聚會上,兩人聊到這段共病經驗,由於李清瑞的家人也患有失智症,心裡感受到深刻的共鳴,於是產生了這個題目。

劉紹華順勢詢問,是否有任何聽眾或親友能免於疾病所苦?

在現場一片靜默中,她點出講座的主題 : 疾病和柴米油鹽醬醋茶一樣,「是一個日常生活中的話題」。疾病無所不在,但人們沒有把疾病當作日常,往往以傷感的口吻去談論,或朝著醫療應用的角度去延伸,有時甚至將疾病給污名化,反而失去了省思生命的機會。「不管是面對自己、或是親友重大疾病的病痛時,我們到底關心的是什麼?我們好奇的是什麼?讓我們感到困擾的是什麼?」

劉紹華接著提到,她萌生書寫母親的念頭,是為了與遺憾和解。她在書中點出母女共病時對「邊界」的想像:

失智症狀一再浮現的母親和癌症治療中變得脆弱的我,都處在邊界上。

在此之前,我從未想過,有一天我會用上這套我熟稔有餘的觀點,來理解母親和我的這段生命交會時刻。我的人類學研究讓我慣於「永遠處在邊界上」,那是一個來回進出隱微邊界的不穩定狀態,因為堅守模糊地帶,才能在其中探尋和理解不同世界的脈絡。

——《病非如此》

在罹患癌症的同時,母親也正經歷失智症初期階段,病人在模糊隱微的邊界擺盪,從康健的一端跨越到病弱的另一端,最是感到不安定、最需要支援,但劉紹華卻無法抽身照顧母親。她語帶歉意地表示,自己錯過了一段和母親相處的重要時刻,因此想藉由虛構書寫,去揣測那段時間母親的心路歷程。

然而,若要以小說筆法完成整本書,將耗費大量時間,醫療人類學者的學養又要求實事求是,於是她同時記下自身患病的親身經歷。這也造就了《病非如此》的特殊結構:每章都由第三人稱的小說體「小美與小華的故事」開頭,其中小美是母親的小名,小華則代指劉紹華自己,描寫共病生活的點滴,小說告一段落後再進行主題討論。

另一個書寫動機,則是劉紹華深刻體認到:人們缺乏面對疾病的基礎教育。她回憶親友在治療時試圖提供關心,卻因為無法同理患者,頻頻做出「天兵」舉動。能夠成熟應對病症的,往往是少數受過訓練的醫療人員;至於普羅大眾,「可能會覺得那是別人的事,那是好久以後才可能碰到的事」,不會特別留意。熟悉社會醫療議題、又親身罹癌的劉紹華,認為有責任整理這段經歷,讓更多讀者能夠對「生老病死苦」坦然以待。

➤精神源自學者,經驗源自病者

當病人正在跨越身心的邊界,能靠什麼擺渡以順利超越現況、朝向安頓之境?我想,除了良好的治療,以及病人自己的身心探索與活在當下的修行工夫外,親友的同理心、照護和言行反應,也是下墜之人能否被接住、順利擺渡過關的重要因素。

——《病非如此》

《病非如此》交織理性的分析釐清、感性的情感鋪陳,讀來別具說服力。這歸功於劉紹華同時擁有「學者」和「病者」的雙重視角。

她笑著分享一件住院往事:某個深夜,一名醫師赫然站在病床前,原來是她以前的醫學生來探病。兩人聊天時她打趣地表示,身為醫療相關學者,曾經以為自己很清楚病患遭受的痛楚,但在親身罹癌後更能感同身受過去的研究對象,好像老天爺叫她補做一次田野調查,令學生哭笑不得。但也正是她的知識背景和親身經歷,讓本書的內容層次更為豐富立體。

學者和病者的雙重視角,也讓劉紹華在書寫過程中遭遇挑戰。

《病非如此》和她過去的學術著作非常不同,例如《麻風醫生與巨變中國》或《我的涼山兄弟》,都是以他者為觀察對象,她從沒料到自己有朝一日成為被筆下學理自剖的客體。她還要寫入主觀經驗,結果寫出來的初稿太過於客觀,幫忙試讀的朋友紛紛建議「你要多寫個人的經驗」,她才明瞭:「大家想要透過別人的個人經驗來反照自己。」

反覆斟酌字句後,劉紹華改變書寫策略,加入更多和母親、家人的互動情節,也適度保留學理分析,引導讀者在面對疾病時的癥結。這樣的內容顯然奏效了,主持人李清瑞旋即表達對劉紹華的感謝:在對照《病非如此》的情節後,她終於意識到家人生病時看似不合理的舉動其來有自,也能投以同理。在閱讀第二章〈認識病人的身心世界〉對「化療」、「標靶治療」等專有名詞的詳細解釋後,李清瑞也終於了解治療的實際狀況,更知道如何身處邊界,引領病人擺渡過關。

➤視疾病為日常風景,真誠記錄共構成書

劉紹華提到,癌症等重大疾病往往使病患的生活在一瞬間陷入失序,讓病患陷入掙扎。掙扎未必是最好的解決方式,也因此社會上流傳著「與疾病共舞」、「與疾病共存」這類箴言。然而「從生病到獲得箴言,中間的心路歷程常常是我們理解上所缺失的關鍵」,到底我們該怎麼面對「生老病死苦」?

劉紹華臉上的笑容通達真誠,表示除了參考他人經驗,她自己是真正走過一遭後,才通透了箇中道理。病患與照顧者的辛勞,如人飲水冷暖自知,在撰寫《病非如此》時,她避免自憐、悲苦的誇大描述,畢竟疾病也是日常風景。

既是日常風景,應當酸甜苦辣一應俱全。劉紹華話鋒一轉,說也要講開心的事,於是分享母親閱讀《病非如此》的趣事——當母親讀到小美的橋段,天真地說到:「這個人還真有趣,名字怎麼和我一樣呀?」溫暖淘氣的互動,逗得聽眾哈哈大笑。原來愛也是共病過程中值得被銘記的吉光片羽。

劉紹華指出她的觀察:社會媒體頻頻報導疾病的嚴重性和負面性,卻忽略了愛的力量:「我覺得有愛的家庭非常多,但是我們反而不會去收集有愛的家庭,怎麼去面對這些事情。」在展現愛的同時,陪伴也是關鍵。劉紹華強調「當下的陪伴」的重要性,提到自己極度沮喪時,也是透過朋友的陪伴而平復。

她引用《談病說痛》作者、醫療人類學家凱博文(Arthur Kleinman)教授所言:「人只有去照顧他人,才能形成一個完整的人。」照護者在陪伴的同時,也承接了意想不到的禮讚。如此的生命哲思,加上治療的準備作業、面對疾病時的思索、溫情的家庭寫照,共構成《病非如此》,真誠記錄與疾病共存的各個面向。

活動最後的讀者問答時間,聽眾多是分享閱讀後的感想,以及自己親友的疾病經驗。更有讀者感激劉紹華勇敢寫下這些經驗,數度哽咽動容。

望向窗外,適才的急雨已然停下,陽光再度撒入庭院,景色的遞嬗其實充滿哲理,彷彿呼應了《病非如此》的序章:「生病與康復都是一趟旅程,只有走過才知道風景微妙,不管是否喜歡。」●

|

|

|

作者簡介:劉紹華 人類學家,美國哥倫比亞大學博士,中央研究院民族學研究所研究員。研究領域主要從愛滋、毒品與麻風(漢生病)等疫病及醫療的角度切入,分析國家與全球衛生,理解當代社會變遷的本質與傾向,以及身處變遷中的個人生命經驗與轉型。著有Passage to Manhood: Youth Migration, Heroin, and AIDS in Southwest China(Stanford University Press, 2010)及其譯寫而成的醫療民族誌《我的涼山兄弟:毒品、愛滋與流動青年》,以及《麻風醫生與巨變中國:後帝國實驗下的疾病隱喻與防疫歷史》、《人類學活在我的眼睛與血管裡》、《疫病與社會的十個關鍵詞》等專書。其著作曾獲得臺灣、中國、香港、國際等書獎肯定。 |

高市圖2023國際繪本沙龍》睽違兩年!《明日的繪本—跨領域浪潮下的繪本觀》跨域書展講座精彩登場(有神祕日本創作者喔)

高雄市立圖書館自2015年開館以來,國際繪本中心一向是為人所稱道的重點特色,營運至今已第8年,將邁入第9年。國際繪本中心跳脫圖書館傳統排架方式,依獎項、主題或作家陳列,並藉講座、研習與工作坊,為圖畫書藝術創作者和社會大眾提供互動平台,提供來自歐美、日韓、東南亞等多達43個國家、27種語言的豐富繪本,內部收藏總計16萬冊。不僅是小讀者、繪本愛好者、圖像創作者,在台灣廣泛接觸獲得國際獎項肯定繪本的輕便途徑,也是全台灣最具規模的國際繪本中心。

今(2023)年度,國際繪本中心以「明日的繪本」為題,從當代潮流想像跨領域的未來繪本新面貌,由「創作者」、「再製者」與「參與者」三種角度切入,透過主題特展、系列活動及繪本專題沙龍等活動,探討跨領域交流對繪本產業生態的影響,呼應跨域合作的精神。另外,跨領域主題也讓讀者得以感受繪本從平面轉變成立體的對照,藉「再製」概念扭轉印刷書籍的觀看形式,豐富繪本的閱讀體驗與視覺經驗。

➤主題特展:跨越感官分野,讓想像隨圖像奔馳,認識國際繪本

●明日的繪本X跨領域書展(書單按我)

以藝術、音樂、電影選書,於國際繪本中心主題書展區陳列「以藝術手法、具設計性等呈現的藝術繪本」、「文本為歌詞或可唱頌的音樂繪本」、「以繪本為基礎故事的翻拍電影繪本」等3種跨域繪本。

●明日的繪本X想像書展(書單按我)

位於國際繪本中心毛毛蟲桌的書展,以無字繪本為主題,挑選主要敘事手法為大面積圖像的繪本。僅以圖像傳遞故事、連貫並推動每頁故事情節更加考驗創作者們的能力,不完全依靠文字呈現故事內容的基礎上進行圖像表達,帶給讀者們不同的閱讀想像。

●明日的繪本X國際書展

於繪本廣場主題書展區,展示國外知名跨領域作家之繪本作品。

●繪本藝術展

展覽概念發想自繪本發行的各種跨域合作歷程。詮釋「創作者」、「再製者」與「參與者」展出,展場三間小屋各代表一個主題。這些角色與繪本出版是什麼關係呢?

➤繪本沙龍

每一本繪本的產出與推行,需要跨領域人才的通力合作。藉創作者的跨領域合作打開繪本創作的無限可能,藉品牌跨域合作延續繪本作品的生命週期,藉繪本書店、圖書館等繪本館藏的營運讓作品與讀者能有正向連結。

跨域交流讓繪本的形式增添話題,讓閱讀的方式多元有趣,在跨領域的交互合作之下,繪本沙龍系列講座將帶著讀者思考跨領域交流下的當代繪本創作生態,有什麼新的可能。(購票資訊)

●墨色國際的跨域實驗 - 翻轉幾米繪本的世界

講師|李雨珊(墨色國際總經理)

時間|9月16日(六)10:30-12:30

地點|高雄市立圖書館總館 7樓際會廳

講座摘要:

從繪本作家到文化品牌-文化品牌的定位與塑造

文化品牌與產業的結合-圖像資產的運用與管理

深耕文化品牌的市場價值-階段性的業務型態與策略

延伸文化品牌的產業版圖-國際市場的佈局與拓展

●100 % ORANGE的跨域行動力 - 哪裡需要「插畫」,我們就去那裡!

講師|及川賢治(100%ORANGE創辦人)、米雅(繪本作家)

時間|9月16日(六)14:30-16:30

地點|高雄市立圖書館總館 7樓際會廳

講座摘要:

與插畫最初的相遇,以及 100 % ORANGE 成立的經過

跨足廣告、包裝設計、繪本、漫畫等各個領域的嘗試與 經驗分享

如何在各個不同領域之間協調的同時並發揮自己原有的特性

繪本創作過程中,如何調配多元的插畫技法,並談談故事構成

身為插畫家,最重要的事情是……

●及川賢治的親子跨域體驗坊 - 從童話與插畫踏入跨域創作

講師|及川賢治(100%ORANGE創辦人)、米雅(繪本作家)

時間|9月17日(日)10:30-11:30

地點|高雄市立圖書館總館 B1繪本廣場

講座摘要:從及川賢治與宮澤賢治的繪本《銀杏的果實》發想,邀請及川賢治與米雅帶領繪本導讀與工作坊,誘發想像力,讓親子學員共創獨特的創作。

*30組親子(建議孩童年齡7-12歲) 活動費用含材料,並另贈送《銀杏的果實》一本。

●在地合作社的跨域經驗 - 談繪本推廣的無限可能

講師|賴嘉綾

時間|9月17日(日)14:30-16:30

地點|高雄市立圖書館總館 7樓際會廳

講座摘要:

非營利與公益-做該做卻沒人做的事

跨域的基本能力:好奇、進修、嘗試

繪本閱讀的推廣,讓更多人認識文學與藝術的結合

一般成人或是親子家庭又可從何處著手?

讀書會、講座、工作坊等因地制宜的方式

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量