人物》歷史寫作來自一個小小的「萌點」:訪錢真《緣故地》

夏日午後的採訪,錢真穿著藍衣白裙現身於約定的茶屋。茶屋難尋,日式屋舍匿於小巷中,拐入的路徑狹窄,需刻意留心否則定會錯過。這讓我想起《緣故地》當中的敘述:就像人習慣眼睛先看哪一邊,那個地方就是常常不會被看到的角落,一不留神就錯過了。

第一眼無法輕易辨識出來的事物,生活中處處存在。錢真為了小說素材前往南投探勘地形時,曾與先生開車上山迷了路,透過一隻黑狗的指引才找到被樹蔭隱蔽、要細看才能注意到的小路。「牠彷彿已經看過很多人在那邊開錯了!」錢真笑著說,「小說當中有關『看得見』和『看不見』的養分就是從這邊來的。在山裡面走路有很多這樣子的感覺,不是那麼確定地知道你會走向哪裡?然後你以為可以走的道路其實是沒辦法再走下去的。」

➤書寫小人物的反抗

無路可走的境地、未知的前路,聽起來多像在講「起義反抗」這件事。錢真上一部長篇小說《羅漢門》寫清代高雄內門武裝起義的朱一貴,贏得第四屆(2019)臺灣歷史小說獎佳作(首獎從缺)。當年受訪時她提到,寫朱一貴的故事時,已經分不清是她在寫朱一貴,還是朱一貴在給她力量。當時錢真正在家庭主婦的生活中迷茫,是那群300年前年輕人反抗的故事激勵著她。

生長於南投竹山的錢真一頭栽進台灣史之前,先是沉迷於小說的世界。台灣史的啟蒙則是在1995年——台灣總統直選前一年,她大一,受到社團學長姐的影響開始接觸台灣史相關書籍。

畢業後擔任高中老師的錢真,後來辭職隨丈夫搬到南部,停留之處成為她筆下歷史創作的題材。《羅漢門》出版後,時隔4年完成的《緣故地》同樣是歷史長篇小說。

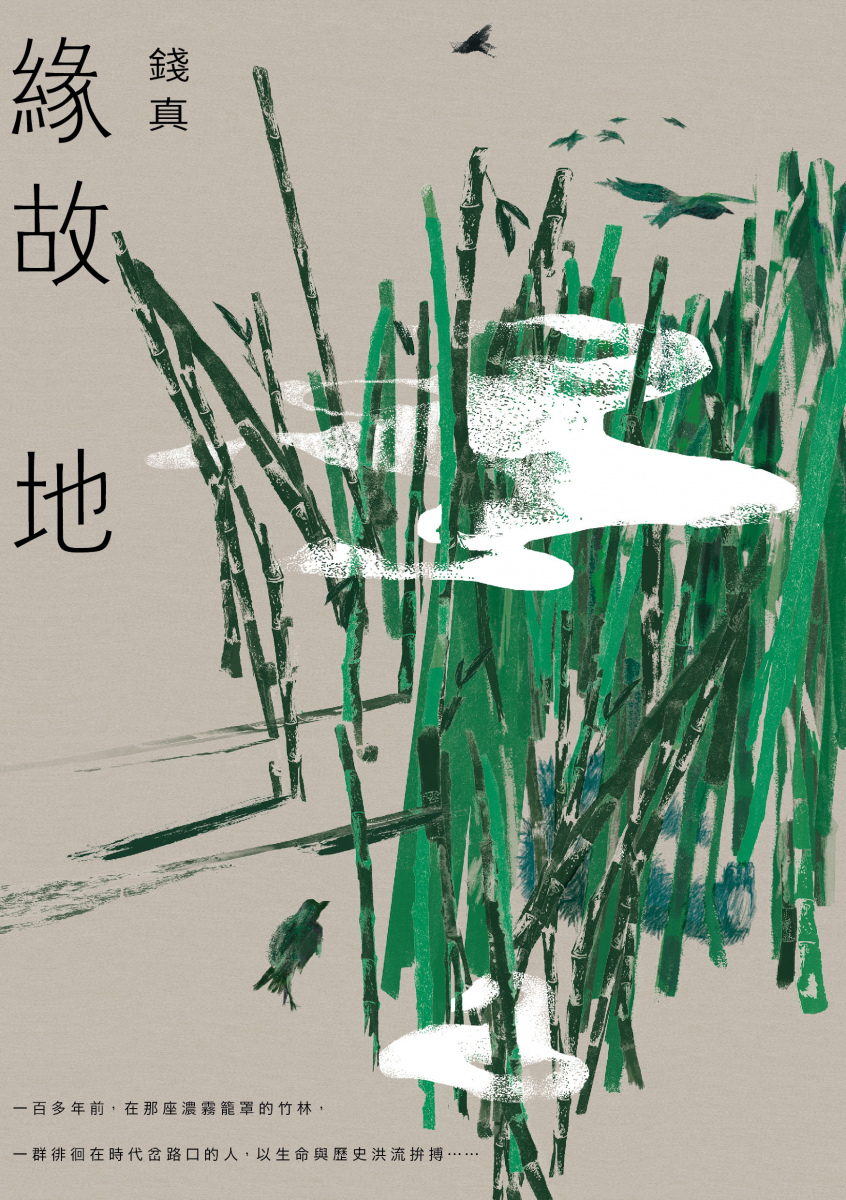

新書《緣故地》說的是日治時期南投竹山的林圮埔事件和當地竹農的請願運動。故事中談信仰、現代文明、律法、竹林產業和殖民社會的百姓。錢真對起義事件格外感興趣,起心動念想寫家鄉的故事,她翻閱的書是學者劉枝萬寫的《南投縣革命志稿》。問及為什麼常寫人民抗議的故事時,錢真想了想,說:「可能因為我覺得這些人的生命比較有變化吧!」

➤反抗所以變化

紙上起義故事的作者本人也有所變化。這4年隨著家中孩子成長,錢真白天漸漸有穩定的時間創作,更接了一個氣象和文史的跨領域研究計畫,分析日治時期留下來的天氣圖與氣象觀測資料,剛好幫助她撰寫同屬日治時期的《緣故地》。但她也坦言:「因為同時要創作跟接案,經常過著工作到傍晚已經很疲累,又馬上要準備晚餐,餐後做家務、教孩子功課,缺乏休息時間的忙碌生活。」

壓力不只來自日常。比起4年前覺得能出版就很開心了,錢真寫《緣故地》時更迫切思考自己的風格,既想保持創作精神上的延續,又希望能有所區隔去嘗試第一本書沒能實踐的元素。

起義者無疑是一種延續,朱一貴跨越了「門」成為起義領袖,行動雖然以失敗告終,朱一貴被捕押送往北京凌遲處死,但在臺灣仍被信眾立廟祭拜。劉乾以信仰為號召,從算命仙轉變為竹山民眾的精神和信仰領袖,行動失敗後劉乾等人的事蹟在《臺灣日日新報》連載了好幾日。小人物和大人物的框架在起義者身上產生歧異,起義這個舉動讓凡人在歷史上留名,得以被賦予更加多樣的角度。

為了書寫故事中有著跌宕經歷的角色們,作者悄悄與周遭的人們展開意想不到的互動,有了新的發現。錢真說,在最初版本的故事中寫劉賜和劉乾搬竹子,她的想像是兩人一前一後將長長的竹子扛在肩上。後來她看到老照片,發現戰後人工搬運竹子的方法是用一個有繩索的扁擔拖著竹子走。她問母親以前有沒有看過別人搬竹子?沒想到她母親自己就曾用那種方法,將竹子從竹林搬到大路上讓貨車載走。

「我跟我媽媽朝夕相處,從來沒聽她說過這個。因為寫作的過程要處理很多小細節,要知道他們的生活方式,所以需要到處去問人。」錢真補充:「像那個竹子的種植方式,我去問我鄰居,才知道她以前就是中心崙那邊的人。」

➤以虛構為幕,以史料為席

相較於學者劉枝萬在《南投縣革命志稿》中將林圮埔的殺警行動視為「迷信荒謬但抗日精神值得敬佩」之事,錢真的《緣故地》並不將民俗信仰看得那麼負面。她自言,《緣故地》中特別想探討「信仰」這件事。

日本殖民政府將事件歸因於竹山居民未能享受到現代文明的便利,心生不滿因而反抗,但錢真認為在那個前現代的社會氛圍中,民俗信仰才是當時人們的生活重心。小說將起事的原因賦予更加多元幽微的面貌:竹林問題、殖民者與受殖者的矛盾、仰仗與追尋之物的破滅,或男性友伴之間愛的情緒勒索(嗯?)。小說中是這麼寫的:「檢察官們以為的重點,卻是劉賜想得最少的地方。」

為了逼近自己未曾經歷的時代,錢真採取的方法是做田野調查和勤讀史料。她透過口供紀錄,重塑小說人物與他們彼此之間的關係。張隆志教授為《緣故地》撰寫的序文中,提到法國歷史學家埃曼紐.勒華拉杜里(Emmanuel Le Roy Ladurie)的《蒙大猶》。《蒙大猶》是一本以14世紀宗教異端調查的農村居民口供寫成的史學著作,而《緣故地》的寫作,也是以日治時期林圮埔事件官方檔案所記錄的口供為人物塑造的史料依據。

然而,口供紀錄有其侷限,被寫下的文字因通譯不精確或下層官員想討好頂頭上司等因素而有誤差,不見得代表當事人的親口所言和心境。偏偏口供等法律文件又是歷史洪流中難得記錄平民的資料,難有其他史料能互相映證、參酌。史學與文學、真實和虛構之間曖昧模糊,如何選用資料並應對部分讀者對「真實」的提問,錢真是這麼認為的:「史料是小說寫作的地基,不一定要被讀者看見。」

「有些史料的解讀是因為後人已經帶著偏見在看了,不一定是正確的。再加上史料會有新出土的資料,新出土的東西可能推翻之前的見解,要完全正確是很難的。我覺得歷史是要一直質疑自己目前已知的到底對不對。」錢真認為,小說有它自己的主題,不可以被史料帶著走。她期許自己在寫作時能在盡量不違逆歷史事實的狀態下,讓讀者對人物感興趣、想知道他們接下來的發展。

或許是因為這些信念,讓錢真在暫時已有定論的史料檔案中,得以為自己的寫作撐出一方天地,想像並撰寫那些「說不定可能發生」的事情,透過文學的虛構和想像帶領讀者到史學難以觸及之地。

➤嗶嗶嗶──前有腐女

「讀者」是我在採訪時注意到的關鍵字。在正式採訪前讀過《緣故地》,已發現行文間藏有萌點,文句間撐起腦補空間。個人天生內建的「腐女雷達」隱隱啟動,讀錢真作品總讓我想到「歷史同人女」這個詞。採訪中雷達對接,分外欣喜,偵測範圍內有我朋。錢真說她以前在論壇上看文章時,有一個分類就是「歷史同人」,每個人都可以點開欄位標籤進入自己想進去的異世界。

然而,熟悉腐文化的錢真內心明白,《緣故地》並不能算是BL小說,這與創作者的意圖無關,而是與讀者客群熟悉的文化相關。「如果《緣故地》是歷史BL同人小說,那劉賜跟劉乾在故事中的比例就要更多,然後故事的主軸要放在他們兩個的感情如何發展、如何遇到阻礙……他們關係變化的線要很明顯,而周圍發生的歷史事件就只是為了他們的感情而做鋪排。」錢真說:「寫歷史小說的時候,這些地方必須收一點……不能太,呃,放縱自己的,呃,邪念。」

「我懂。」這種說到自己所愛而明顯加快的語速,以及為了慎選用詞的停頓,我真的非常熟悉,「要自主規制。」

文學創作與閱讀,之於錢真而言是一種能夠遁入異空間、暫時忘記自己是誰的行動。「人生只有一次啊!但是在寫作中可以體會更多樣的人生,甚至發展其他的人格。我不確定讀者怎麼想,但我自己很享受。」錢真說。

那麼,若撇除補助計畫、對外演講所需呈現的堂皇道理,寫作的契機與動能是從何而來的呢?被問到此題,錢真的語速又默默提升,說:「我在查史料的時候有注意到劉賜跟劉乾是認識很久的朋友,交情很好……最後他們就一起去革命。」

錢真頓了頓,笑著坦承:「我就覺得『萌』到我了。雖然不是本書的主軸,但我覺得有萌點會寫得比較開心。」

「是燃料呢!動力的來源。」我說。

「沒錯。」錢真如此回答。●

|

|

|

作者簡介:錢真 本名錢映真,南投竹山人,現居臺南,寫作亦學習南管。中央大學大氣物理研究所碩士,曾任高中地球科學教師。曾獲臺灣歷史小說獎、全球華文文學星雲獎歷史小說獎、打狗鳳邑文學獎、南投縣玉山文學獎、桃城文學獎、臺中文學獎。 錢真擅於以寧靜知性筆法,挖掘歷史內面的幽微人心,她的小說兼具史識、詩意與哲思,著作《羅漢門》取材清代臺灣朱一貴抗爭事件,於2019年出版。 |

漫評》你的常識是他們的一生追尋:熱血的娛樂 X 知性的感動 =《地。-關於地球的運動-》

第一次知道魚豊老師的《地。-關於地球的運動-》,是在日本老牌綜藝節目《アメトーーク!》(Ametalk)上。這部每集由不同搞笑藝人提案作為主題的談話節目,定期討論和推薦漫畫作品的單元〈最喜歡漫畫的搞笑藝人〉(マンガ大好き芸人),早成為許多內行漫畫迷閱讀的參考,網路上更有許多網友或店家整理出每集清單,作為消費的指南。

當時推薦《地。》的搞笑藝人,是一向以品味著稱的小林劍道,當他一提起這部那時僅出版首集的作品,立刻引來現場來賓山內健司和川島明一致的贊許,日後兩人也在合開的節目《川島・山内的漫畫沼澤》(川島・山内のマンガ沼)詳盡討論這部作品,並訪問了作者魚豊。

當漫畫能登上一線綜藝節目,由當紅藝人認真討論,說明日本漫畫早已走入日常,是通俗文化不可或缺的關鍵要素。時常接觸日本媒體的人,對這點一定相當有感觸。哪怕是嚴肅的新聞節目,不時都會看到專家或評論員引用漫畫人物或情節作為說明,而且不只徵引時下當紅的連載,有些還會使用上世紀70、80年代的著作。漫畫成為日本社會用以共享和溝通的符號。

正因為漫畫有著如此厚實的文化基礎,才有辦法育成出《地。》這樣一部不受漫畫娛樂屬性的刻版印象所桎梏,帶有強烈「論理」或「論述」色彩的商業漫畫。

➤「地動說」成為我們的常識之前

《地。》設定在15世紀歐洲,當時教會的正統宇宙觀是以地球為宇宙中心的「天動說」,認定日月星辰皆繞行著地球轉動。質疑這個說法,就是挑戰教會的權威,將視為異端並給予嚴酷的刑罰,情節嚴重者甚至會處以死刑。

故事圍繞著主張「地動說」、橫跨數世代的「異端者」們,他們經由對星空的觀察,發現許多天動說無法解釋的現象,重新以科學為手段,推演出地球圍繞著太陽運行的「地動說」。發現並相信地動說,很快為他們招來惡運,面臨教會異端審問官的拷問和迫害,但他們還是堅信著自己的發現,並努力嘗試將地動說的內容流傳下去。

倘若我們以正反兩造來區隔書中角色的話,在《地。》漫畫裡,反而只有扮演「迫害者」角色的審問官諾瓦克是唯一貫穿整部作品的角色,堅持「地動說」一方的「主角」則不斷的變換。這也是在閱讀《地。》時首先會面對的衝擊,那就是讀者所期待在傳統漫畫中擔任「正義」(在《地。》中等於「正確」)的一方,總是逃不過教會方的追殺,不只失去性命,那些能證成地動說的文獻,即使費盡心機藏匿,也始終岌岌可危。我們看到主角一位接著一位倒下,地動說傳世的機會也越來越渺茫。

➤科學的路上,總有人接著走下去

這正是《地。》的精彩之處:在日本漫畫長期積累的文化涵養之上,在商業體制內反轉或挑戰日本漫畫的主流敘事,還能保有在閱讀上的樂趣。《地。》並沒有固定的主人翁,真正銜接全書的主角或許是抽象的「地動說」概念。讀者看著這樣建立在科學實證基礎下的完美宇宙,怎樣吸引甚至蠱惑不同身分、背景和世代的人們投身其中,為之著迷,不顧個人身家性命,只為了傳達這份「真實」及其所帶來的「感動」。

這份感動,包含人可以經由自身理性去理解宇宙奧祕的美好,或類似書中人所言:「或許也能稱之為『愛』吧!」的存在。也因此從結果來看,書中地動說的支持者或許都敗給了教會派出的打手,但沒有任何一位給人「失敗」的感受。不只因為讀者身處現代已預知,「地動說」將迎來最後的勝利,徹底改變人類文明的面貌,更因為漫畫中人所獲得來自知性上的滿足。

藉由去除單一主角,改以「地動說」概念為主軸的方式,《地。》呈現科學史研究當前的風貌,挑戰讀者對傳統科學史的老舊認識。

一般人對於科學發展的印象,往往是一位又一位天才的承續,憑藉著他們不世出的聰明才智,將人類的知識邊界往前推進。然而誠如歷史學者莎拉.瑪札(Sarah Maza)在《想想歷史》(Thinking About History)一書指出的,歷史學界早就不再服膺「科學史是由接連出現的、站在彼此肩膀上的天才們的史詩故事所構成,其中的每一位都改進了前人的成就」這種老舊的敘事。這樣的歷史描述當然不能說錯誤,卻忽視了科學家和現實之間的互動,以及在「天才」之外,科學社群裡其他成員的付出和貢獻。

➤信念只是真理之門的其中一把鑰匙

1962年哈佛大學物理學家孔恩(Thomas Samuel Kuhn)提出的《科學革命的結構》(The Structure of Scientific Revolutions),影響或許最為深遠。他認為科學革命的發生,是因為原本主導人們對世界的認識,作為「典範」的常態科學,在平常類似「解謎」的研究工作中,接連出現嚴重的異常事例,無法在原本的世界觀中得到解釋,造成了危機。要解決危機的方法,只能創造出和舊有典範截然不同的全新典範系統,科學革命也因此應運而生。

在孔恩書中,他更關注的是「社群」而非個人,真正促成科學革命的不是單一的天才,而是同時代的眾科學家們如何面對結構或典範變化的考驗。

以最極端的方式形容,倘若「天動說」的世界觀未被動搖,沒有其他研究者觀察到無法解釋的漏洞和錯誤,積累出巨大的危機,撼動了原本根深柢固的解釋體系,那麼就算哥白尼有著再驚人的發現,也無法真正帶來一場革命。

以15世紀為舞台的《地。》試圖捕捉的,正是哥白尼在1543年臨終之際發表《天體運行論》前,一則又一則挑戰舊世界觀的「危機」。這些星星之火在主客觀各種條件下,未能聚集成燎原大火,但也各自在舊典範上鑿下了大小一不的孔洞,替未來的革命譜寫下前導的序曲。

雖然是虛構作品,但比起傳統偉人敘事的科學史認知,《地。》或許反而更為貼近「真實」的樣貌。科學革命正如同所有革命,從來就不是少數幾位領導人的搖旗吶喊所能成事,而是無數不同階層的人民齊心合力,一同奉獻和犠牲才能完成。

然而,透過虛構,作者魚豊在《地。》想呈現的不只是科學史而已。他似乎也無意美化「地動說」成為一則英雄史詩,那些推動地動說的人們,個性大半並不討喜,有著私利的算計,有些為了完成地動說的推導,還會做出卑劣的惡行。

那麼究竟是什麼原因,讓這些和你我一般庸俗的凡人,會在關鍵時刻做出將一切獻身於科學的崇高選擇?這或許是《地。》在呈現科學史之外,更深刻的關注:什麼是「信念」的本質?「信念」的堅持會為人類帶來提升,抑或是更多暴行的沉淪?

➤相信並且懷疑吧

《地。》故事中有各式各樣的信仰者,他們的信念迥異,有人相信上帝,有人相信教會,也有人只相信理性,或單純崇拜金錢的力量。即便是傭兵出身,聽命行事的諾瓦克,最終也把「地動說即異端」的命令當成某種信念看待。

每個人都依據各自的信念做出不同的人生選擇,然而,細細分析書中角色的選擇,決定他們為善為惡的,並不是信念的高下或好壞,而是能否對信念產生「懷疑」進而去追問甚或改變,或者只是將信念絕對化成為「信仰」(無論是宗教或科學),以其之名迫害他人。

貫徹自己的信念,同時又不斷提出質疑,進而反省改進,甚至覓得新的信念。看似矛盾,卻同時符合科學的變革,以及人間運作的實然。在當前我們所身處的這個動不動走上極端、處處充滿煽動者,將人我切分為二的瘋狂年代裡,《地。》不只是以虛構故事帶我們認知過去,更重要的,也鼓勵人們以同時兼容「相信」和「懷疑」的態度去面對未來。然後在不經意之間,就像書中這些不會留下歷史紀錄的平凡人一樣,我們也可能在偶然的機運下,讓地球轉動,創造出更美好的明日。●

第22屆台北漫畫博覽會《地。 —關於地球的運動—》 作者魚豊簽名會

➤活動時間:7/30(日) 14:30-16:00

➤活動地點:台北世貿一館活動A舞台

➤注意事項:需於尖端攤位購買漫博限定簽名組(7/27開賣),方可獲得作者簽名會入場資格。商品會於簽名會入場時憑證兌換。詳情可見臉書粉專:尖端動漫戰隊

作者:魚豊

譯者:SCALY

出版:尖端出版

定價:140元

【內容簡介➤】

作者簡介:魚豊

從小對繪畫有強大的興趣,中學時受到《爆漫王》影響,立志成為漫畫家,於2017年開始投稿。

在週刊少年マガジン新人漫畫賞中入選佳作後,2018年開始了第一步連載作品《百米》(暫譯)。2020年開始連載《地。-關於地球的運動-》,以地動說為主軸,講述對知識渴望與傳承。

第26回手塚治虫文化賞,史上最年輕得獎者。

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量