人物》俯仰終宇宙:專訪廖偉棠《有托邦〔索隱〕》、《劫後書》

1997年7月1日。香港近代史上極具關鍵性的一天。香港主權正式轉移,由英國移交至中華人民共和國。那年,也是出身廣東的詩人廖偉棠來到香港的一年。彼年22歲的他有著波西米亞般的情懷,比起定居,更情願四處遊浪、自由、反叛,文化和認同邊界亦模糊。香港的生命力蓬勃,那座我城吸引了一代代同樣生命力蓬勃的青年人前來。

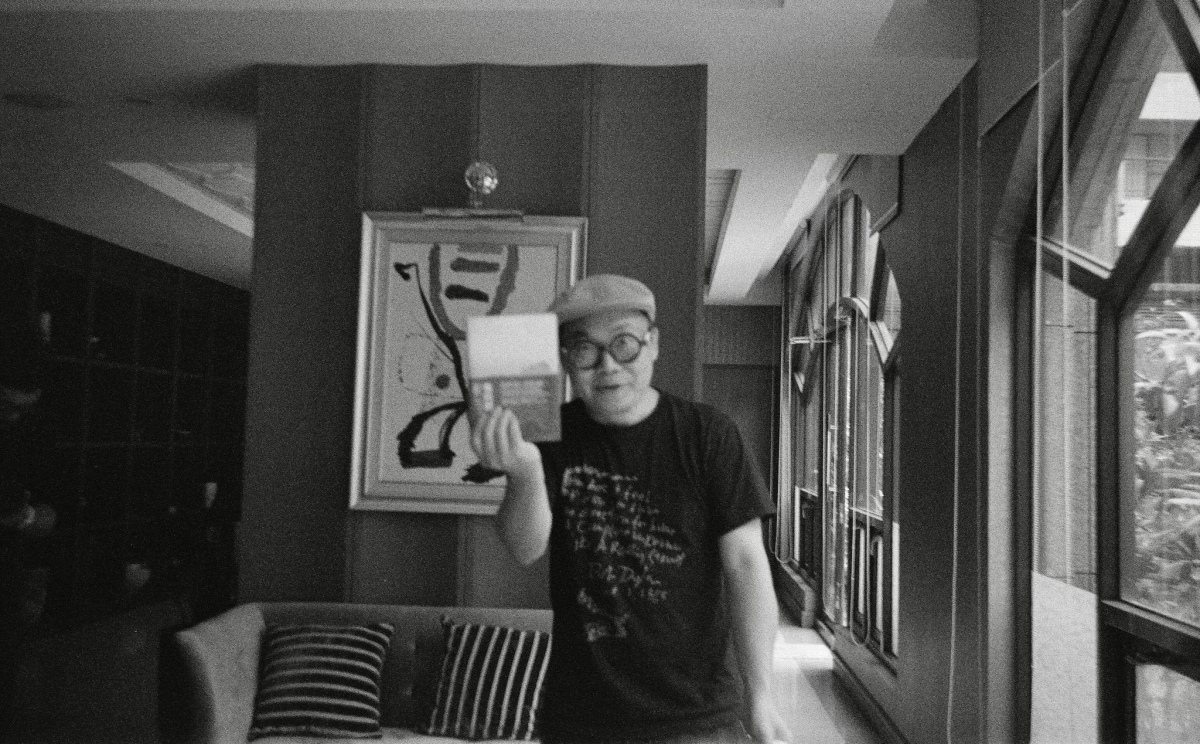

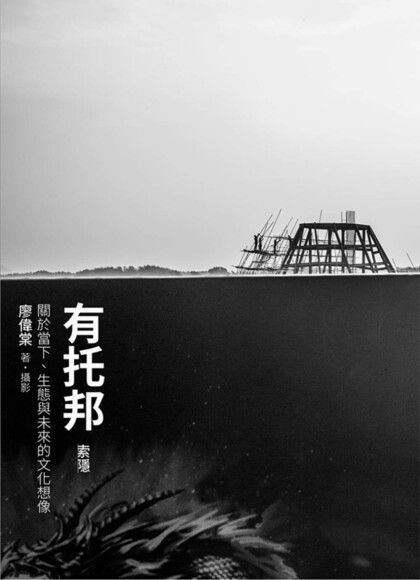

是香港讓廖偉棠成為了一名詩人,但詩人的足跡和語言也不僅是香港,同樣遍佈在世界各地。「攝影的我是很開心的,有時甚至比寫字快樂些。」又過了20年,即將抵達知天命之年,但每談起那些熱愛的事物,廖偉棠的神情仍是極為鮮活:「寫作畢竟還是要有理性,但攝影有時候是可以不要理性的。拍照時握住相機,你的手指也必定是會搭在快門上——」從指尖出發,這是身體感官,同時也是創作者在理性與感性之間兜轉的天秤,各種創作雜揉交融。今年,廖偉棠甫出版了攝影評論集《有托邦〔索隱〕》與詩集《劫後書》,親切而深刻地領路讀者,共同觀看他所指向的一切光景。

➤致十年,致一切生命

這天,廖偉棠戴著招牌帽子出現。明亮的紅鞋和步伐,肩上斜揹著以大字寫著「香港」的帆布袋。說起話來十足溫和,但眼神犀利清明。我們論及了《有托邦》裡幾首特別的「代序」,不是名家推薦或深度論述,而是幾封如書信記事,署名寫給10年後的兒女、朋友、AI,以及10年後的廖偉棠自己。和兒女述說的是遠方與逃逸的重要性,面對AI時不惶恐也不崇拜,而是以「親愛的、無以名狀的另一種生命」平等對待。

面對10年後的自己,廖偉棠寫:你需要成為橋樑和隧道本身。

時逢6月,台灣的網路社群刮起一陣 #metoo敘事浪潮。他凌厲批評了這些惡行:「當然,我是絕對不要變成壓迫者,或是那些既得利益者。我們都要認清楚,藝術不是一張免死牌,不是打著這面大旗就能夠凌駕所有普世價值。」廖偉棠以中國作家張承志《清潔的精神》舉例,儘管文學會有其頹廢、混濁的美學精神,那是現代主義中很重要的一部分,「可是我們時常忽略了對於清潔的要求。一個寫作人,或是文化人,自我要求應該要更高,而不是反而成為放鬆的藉口。」廖偉棠說。

有所寄託,並成為更廣泛的橋樑隧道——這是廖偉棠的回顧與期許,同時也是在以己身之力去實踐這份「有托之邦」的想像。從漢字概念來理解、討論「有托邦」概念時,廖偉棠也引用了詩人陶淵明〈讀山海經十三首〉寫的一句詩:「眾鳥欣有托,吾亦愛吾廬」。這是一個樸素的理想,但也是個正向敘事,「我們過往都還是圍繞在『烏托邦』來增補或反抗它,包含像是反烏托邦、異托邦,我自己在《異托邦指南》也寫過。但,它是不是也可以有一種更積極,甚至是正向敘事?比方說,能不能是一種『有托邦』呢?」廖偉棠笑道:我都覺得這是我出過最正能量的一本書。

從梭羅(Henry Thoreau)《湖濱散記》到麥克法倫(Robert MacFarlane)《大地之下》;從卡繆(Albert Camus)《鼠疫》到高翊峰《2069》,廖偉棠藉著評論這一系列文本,也拋出了當代社會正面臨的迫切命題:活在如此高度異化的世界,人要如何去建設自己的內心精神?

藉由文字與攝影共同編織,整本《有托邦》的雛形逐漸長出。相對於廖偉棠在詩作總是明確寫上落筆日期,攝影則無任何註記,只是安靜地襯托出內文,並且呼應著文本的核心張力——如〈有托之邦〉的攝影配圖是一張側面肅穆的鎌倉大佛;論及駱以軍《大疫》時取其香港女子元素,搭配穿著制服的香港女學生,看似安靜地站在城市規劃的模型上。

因此,整本《有托邦》作為「索隱」開端,這條路上廖偉棠也精心佈置了許多線索:人該如何想像文明與生態、科幻與自然、當下與未來?詩人把這些思考寫進《有托邦》的同時,也隱隱暗示著這本書能如同工具書那般,藉由文學建設,讓讀者找到屬於自身的烏托邦或有托邦。廖偉棠選擇以道路作為比喻:「我們能做的,就是去這裡開一個出口、那裡也開一個出口,它有很多很多路。誰都不能保證特定某一條路就是光明大道。但它會是指引,或是一條小徑。注定會有人適合或不適合它。」這種開闢的作為,本身也就是無政府主義精神。

這份路線圖,當然也反映了廖偉棠自己的政治立場。「無政府主義其實是我所有創作的一個底子,如果我有任何政治面向,那就是無政府主義。」廖偉棠語氣極為篤定:這事我信奉30年了。

他以梭羅為例:「很多人以為《湖濱散記》就只是講述大自然有多美好,尋求心靈寧靜那些。但我後來重讀,才發現梭羅其實是個無政府主義者。」外頭,正午升上來的陽光變得更明亮——廖偉棠正色:「意思是,梭羅其實不是去當隱士,而是去和權威對著幹。因為當時要去做這些事其實不合法,那會坐牢。」換言之,那不是消極逃逸,更是另一種「入世」抗爭。因為無政府主義並不代表無理、混亂,而是要建立起一種現代國家之外的秩序,是一個大破大立的建設性思維。

作為曾長年遊歷在港、中、台三地的文化人,廖偉棠認為:「我很希望這本書對台灣而言是有所啟發。中國或香港可能還在那個『打破』的過程裡,但我覺得台灣確實已經有打開了一些東西。當然,還有很多廢墟、有一些留白,我們要慢慢去整理和重建。」

➤劫後,起伏的千巖

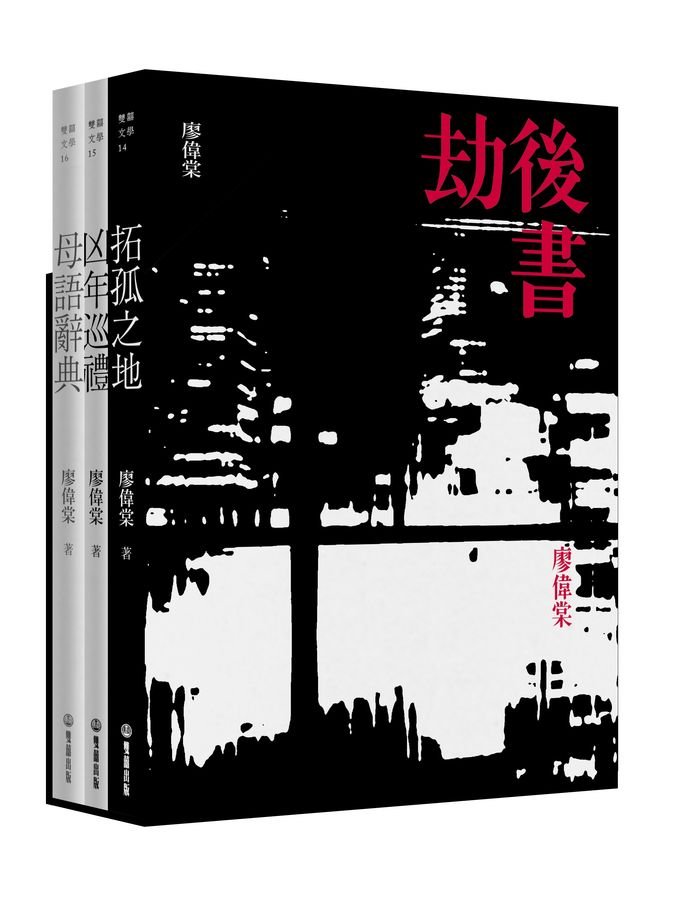

《有托邦》面市不久,廖偉棠就出版了另一套極為入世、涉世,但同時也展現了詩人野心的詩集《劫後書》。全書在低調、做工細緻的書盒下又分為三冊,第一冊《拓孤之地》寫台灣的傲氣與特立獨行,同時折射了一個廖偉棠視野的台灣史視野。稱為「史」或許不大精準——詩人更在意的,是落在框架之外,邊緣,甚至比邊緣更遙遠的那些閃動。

第二冊《凶年巡禮》環繞了疫情之年的懺情與巡禮,獻給那些帶著光怪陸離的非日常(詩人寫:直到死神也把口罩戴反),也澄澈地呢喃自己對平安的想望。第三冊《母語辭典》寫舌尖,寫語言,寫廖偉棠最關注的香港,也將視線移向那些與香港有著相似精神血脈,亦歷經浴血抗爭的地方。

我們聊起與台灣最相關的一冊。廖偉棠表示,他是個火車迷:「我2002年來台灣鐵路環島,每一站我都會去,那種很老、很小、沒什麼人留意的地方我都會停下來旅行和拍照。」他頓了頓接著說,來台灣以後才知道原來有個詞叫作偏鄉。那些有火車站的地方可能也還不至於那麼「偏鄉」吧,它畢竟有個車站。但就會想說,那更「偏」的會是什麼?廖偉棠點出,儘管台灣人看起來總是給人一種熱情熱鬧的印象,但他反而更感覺,有種很寂寞、孤獨的東西,才是台灣人很內裡的本質。

更「偏」的那些又是什麼?這也不斷折射在廖偉棠眼中的台灣——他寫此刻較少被提及的連橫,揀選其《台灣語典》形容「禪雨」的特有詞彙作為意象;寫白色恐怖受難者柯旗化;寫風車詩社李張瑞、七等生、江文也;寫張捷、高菊花、劉宸君。拓孤,也意味著在一種傲氣裡昇華。

廖偉棠同時亦不避諱寫巨大的威權者蔣介石,不將其漂白、無辜化,而是試著從某些脆弱,乃至於人性面的細節,側寫暴君如何之「孤」。廖偉棠的這一組「拓孤之地」曾於2021年獲得國藝會補助。他自述,那一年除了工作上的評論需求,其他時間幾乎都是大量埋頭讀台灣文學。

整本《劫後書》的編排上,廖偉棠亦同等,甚至更加重視女性的存在。在〈1942年,鳳林鬼語〉中,廖偉棠寫下一個絕對不會在任何正史,甚至野史軼事裡出現的角色——台日混血詩人饒正太郎之妻,日本人伊東昌子。「饒正太郎在學術論述就非常罕見,因為資料太少了。但我後來發現,他妻子竟然也寫作。」廖偉棠說。

伊東昌子生前曾留下一點點零星佳作,但最終被饒家遷怒殺害,客死異鄉。「對,所以我覺得更不甘心的就是他的妻子。」廖偉棠回顧時,聲音仍有一絲憾恨:「我想,也許寫這首詩也是想告慰冤魂,因為可能已經沒有人會提到了。」

這般路徑,也幾乎反映在廖偉棠一切創作上。他長年關注香港,目光總是想關注著更弱勢的那一方:「我會用這種立場思考母語。既然有母語,那也會有『父語』吧。中文會講雄辯,那是不是也可以有『雌辯』呢?這種文學策略不是說只是女性,也可能是男性。」廖偉棠認為,在一個更邊緣的語境裡,雌辯可以是更有效的敘事武器。

詩人回憶起自身的寫作歷程:「我寫《母語辭典》時,前面大多都還是會圍繞著身分、政治、語言面向上,一直到我寫了〈母語日〉這首詩才意識到,所謂『母』是很強烈的,它其實是一種所謂女性聲音——我意識到自己必須更全面地思考母語,以及那些女性視野、陰性力量。」

但是該如何「開口」?意念始終也活在語言的縫隙裡。這組《劫後書》大多是以普通話寫成,無論是香港、台灣、中國的讀者都能夠閱讀,不過在廖偉棠心裡,這些詩作背後的聲音與創作思維,其實都是粵語,因此每一首詩都可以閱讀出來——標準粵語嘅(的)聲調有9個,他以音調豐富的粵語,朗讀了「母語辭典」所收錄的一首既溫暖而哀傷小詩〈念〉:

兒子問我:紀念的念字

是不是上面一個今天的今,下面一個心?

寫好之後

他說:念字好像

一個人痛苦地捂住自己的心,把臉別到一邊去。

如果翻開《劫後書》,幾乎可以說是充滿了各種念念在茲——念台灣,念香港,念母語,念劫難,念著那些站在苦難中仍然睜著眼,沒有真正離開的人。尤其是這種「香港離散文藝」的氛圍,更是在《母語辭典》展露無遺。恰好是〈念〉的隔頁,旁邊有一首光看標題就能辨明同樣與香港密切相關,寫於2020年的詩作〈無名的黃雨衣〉(after Leonard Cohen)。開頭兩句廖偉棠如是寫道:「現在是傍晚七點,炎夏已接近冰點/我無法寫信給你,不敢問你是否記掛香港⋯⋯」

廖偉棠是如此記掛著:「每個人或許有各自的崗位,有人在前線扔燃燒瓶(汽油彈),我作為一個詩人,語言是我的崗位,我要去捍衛粵語裡面的東西,以及這些人文關懷精神。」他堅定地說:詩是我的燃燒瓶。

詩歌就在語言裡燃燒,誕生,劃出了一整個宇宙。●

|

|

|

|

|

作者簡介:廖偉棠 詩人、作家、攝影家。曾獲香港文學雙年獎,台灣中時文學獎,聯合報文學獎等,香港藝術發展獎2012年度最佳藝術家(文學)。 曾出版詩集《一切閃耀都不會熄滅:廖偉棠2017-2019詩選》、《和幽靈一起的香港漫遊》、《八尺雪意》、《半簿鬼語》、《櫻桃與金剛》等十餘種,小說集《十八條小巷的戰爭遊戲》;散文集《衣錦夜行》和《有情枝》;攝影集《巴黎無題劇照》、《尋找倉央嘉措》、《微暗行星》;評論集《玫瑰是沒有理由的開放》、《異托邦指南》系列等。 |

書評》詩人與詩人之間的「祕密」魔法:夏夏詩集《一隻貓會有多少問題?》

這是詩人夏夏在Openbook「書.人生」專欄中,介紹繪本《愛蜜莉》時所下的結論。繪本中的神祕女郎即是美國詩人愛蜜莉.狄金森(Emily Dickinson),夏夏以同為詩人的敏感度,加上身為兩個孩子的母親的體悟說道:「詩所包含的最大成分之一,便是無法言說的祕密。用孩子的語言來形容,就是魔法。」

詩人夏夏2022年為孩子寫了一本魔法書《小孩遇見詩:有禮貌的鬼》,獲得了廣大的迴響與好評。她說自己的詩很多時候來自兩個孩子的「為什麼」,以及從自己與孩子間的對話中提煉出來的意象和聯想。

今年夏夏再度進階,推出詩集《一隻貓會有多少問題?》。沒錯,這次連書名都有「問號」,每一首詩的題目則是「為什麼會這樣?」或是「如果這樣會怎樣?」的演繹。只是這次提問的不是小孩,而是有小孩般清澈眼睛、有智者般另類哲思的智利詩人聶魯達(Pablo Neruda)。

聶魯達13歲時便以詩人的身分出道,他於1971年獲得諾貝爾文學獎,他的創作包含超現實主義詩歌、歷史史詩、政治宣言、散文式自傳、廣為流傳的情詩,還有夏夏在新詩集裡,作為對話靈感的《疑問集》(Ellibro de las preguntas)。

《疑問集》是聶魯達過世之後才出版的小書,收錄了300多個「疑問」,並由3至6則「疑問」組成一首詩。這些問題有的是對生命、時間、真理的探詢,有些是突發奇想的幽默,或是對於自然萬物本質的思索,展現晚年的詩人如孩童般的直觀與無拘無束的想像力。譬如:「你把什麼守護在駝起的背底下?/一隻駱駝對烏龜說。」「稻米咧開無限多的白牙齒/對誰微笑?」「那些流不到海的河川/繼續和哪些星星交談?」或是夏夏的詩集用來開場的第一個「疑問」:「一隻貓會有多少問題?」

沒錯,聶魯達的每一則「疑問」,都是詩。那些天馬行空、唯有詩人和孩子才可能提出的「非邏輯」性的疑問,再再打破了我們思考與認知的疆界,也沒有標準答案。或者我們可以說,聶魯達的提問,本身就是「目的」,是不求制式回答的、開放式的疑問。

那麼,詩人聶魯達拋出的詩句(疑問),詩人夏夏如何接應?是你問我打的「直球對決」,還是把接到的球,再拋向更遠的地方?或是擦邊球的回應?或是像山谷回音般,再提出類似的疑問?

我會說,以上皆是。

在《一隻貓會有多少問題?》中,夏夏在聶魯達疑問詩句的空隙中,找到了滋生意象與故事的土壤,每一則疑問,都長出晶亮閃爍的詩的樹苗,它們各有姿態,在聶魯達吹起的徐徐詩風中,搖曳著。而插畫家蔡美保為其添加的插畫,色彩溫潤、意象活潑,充分掌握了詩作的氛圍,令人賞心悅目。書籍的圖文編排、字體選擇也恰到好處,讓大小讀者可以靜下心來閱讀詩句,同時又被美麗的畫面包裹著。●

作者:夏夏

譯者:蔡美保

出版:小麥田

定價:380元

【內容簡介➤】

作者簡介:夏夏

熱愛寫作與生活,育有兩子。因為孩子太愛問問題,所以在持續創作熱愛的文字外,開始童詩寫作,一面記錄孩子的成長,一面用詩來回應孩子的提問。

著有詩集《德布希小姐》、《小女兒》、《鬧彆扭》。小說《末日前的啤酒》、《狗說》、《煮海》、《一千年動物園》。散文集《來日方糖》、《小物會》、《傍晚五點十五分》。編選童詩選集《小孩遇見詩-想和你一起曬太陽》、《小孩遇見詩-五個媽媽》,個人童詩集《有禮貌的鬼》。編選《沉舟記—消逝的字典》、《一五一時》詩選集、《氣味詩》詩選集。

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量