編劇書簡S2EP8》這是我要的人生嗎?從短篇小說〈失明〉到電影《失明》

他嫌她乾的那個早上開始,她就感覺自己要失明了。

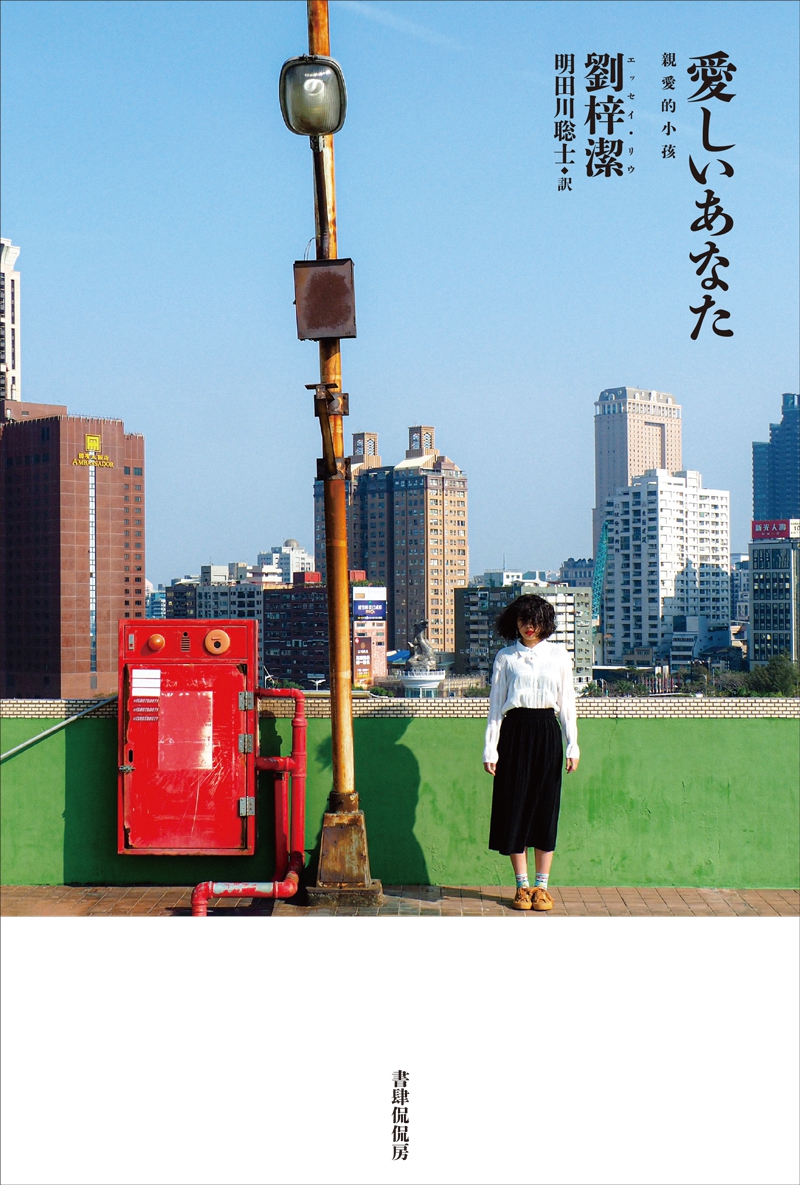

這是短篇小說〈失明〉的第一句。22年前,我以這篇8000字小說獲得了有「文壇入場券」之稱的聯合文學小說新人獎。最初要讀到它,只能去找那一期雜誌的文學獎專號。又過了10年,12年前,2013年,它才被收錄進我的第一本短篇小說集《親愛的小孩》。應該也是那時,電影界掀起IP潮,對熟識的影視製片導演釋出合作善意,出版社、版權代理商也積極推動,但總只聞腳步聲與敲門聲,無人真正遞上合約。一直到2019年,伯樂出現了,是周子娛樂的周美豫導演與林依晨監製,她們一眼看上了〈失明〉,反而不是其他篇更近期創作、更有話題的小說。

我知道從原著小說到劇本,再從劇本到開機拍攝,從殺青到後製再到上映。這過程太漫長艱辛,能走完都已經值得一座最佳毅力獎。她們真的做到了,我真心佩服導演、監製與團隊的勇氣與決心。費時近6年,今年(2025)2月份終於在鹿特丹影展及各大影展亮相,而我也在台灣上映前夕看了最終完成版。

電影是另一個生命,小說在改編成劇本時,原著已投胎轉世,我不預期能夠「認」出它來。然而,一場床戲,重現了小說的第一句。自知自己性向是女同的主角書儀(李沐/林依晨飾),大學時硬找了個直男來做第一次,自然只能尷尬硬裝,還得到了「你怎麼這麼乾?」的回應。文學的「乾」只是隱喻,影像的「乾」需有因果,硬做硬裝、自作自受的乾,點出了書儀由裡到外的人生困境。

一乾各表。我開始覺得有趣。

➤恐懼如何改編?

事實上,美豫導演一開始極力邀請我親自改編,但我堅持不干預創作,我更期待它長成全新的作品。另一方面,售出電影版權時(2019),距離我創作這篇小說的時間(2002)已經太久,久到我自己重讀都會不好意思。然而,在電影製作期間,這本短篇小說集也出版了日文版,我與日本作家、《蛇信與舌環》原著作者金原瞳有過兩次對談,她說整本最喜歡〈失明〉,喜歡到已經把第一段背起來,每次見面她都會用日語讀上面那行第一句給我聽,我更是不好意思到想鑽進桌下。但也是從那時起,我才比較坦然面對「少作」。

在對談中,金原與我談到,我們的處女作都以自己最熟悉的身體感官下手書寫,她寫裂舌,源自疼痛,而我寫失明,則源自恐懼。二十出頭歲的我,已經近視一千度、散光兩百度,還動不動就長針眼大膿包,我怕我還沒寫出第一篇作品就瞎掉了。真實版的人生有了Happy Ending:我用新人獎的獎金拿去做雷射手術,從此脫離眼疾之苦,還寫了續集〈雷射〉,在2014年由金馬學院學員改編成短片。

若小說的核心是「恐懼」兩字,那麼恐懼如何改編?小說裡的主角恐懼失明、恐懼被拋棄,那麼電影《失明》的主角書儀恐懼的,則是「不對」、「不正常」、「不一樣」,大學時硬裝硬做又乾又痛,成年後繼續裝,裝成了雍容華貴醫師娘,正要卯足力幫助丈夫當上院長。

這是電影《失明》大膽改編、且超越原著的設定。上流社會虛偽矯情,深櫃女主配合著演,幫加班晚歸的丈夫加熱鹹派當宵夜(注意不是鹹粥喔!),戰戰兢兢鋪好桌墊,林依晨演出的中年書儀眼明心盲,每日如踩鋼索,過了就是滿堂彩,失足就是深淵。初戀情人雪津(王渝萱/吳可熙飾)則是完全不演,性別流動,狂野率真,野獸性格陰錯陽差吸引到了書儀的叛逆兒子天瀚(劉敬飾),電影的一句話梗概(logline)明確吸睛:「兒子發現自己的情人是母親的初戀情人」。

原著小說是「女兒發現自己的情人是父親的往昔戀人」,性別改編翻轉,翻得好。在父權體制下壓抑陪襯、走入家庭、假裝正常的女同志,如何破繭而出?同志遊行、婚姻平權、看似百花齊放的台灣社會,到底還有多少人因恐懼而隱忍?大眾的目光與價值觀真的多元開放嗎?電影拋出更多議題與思考,觀眾等著看書儀縱身一躍。

➤性別顛倒,仍忠實還原小說

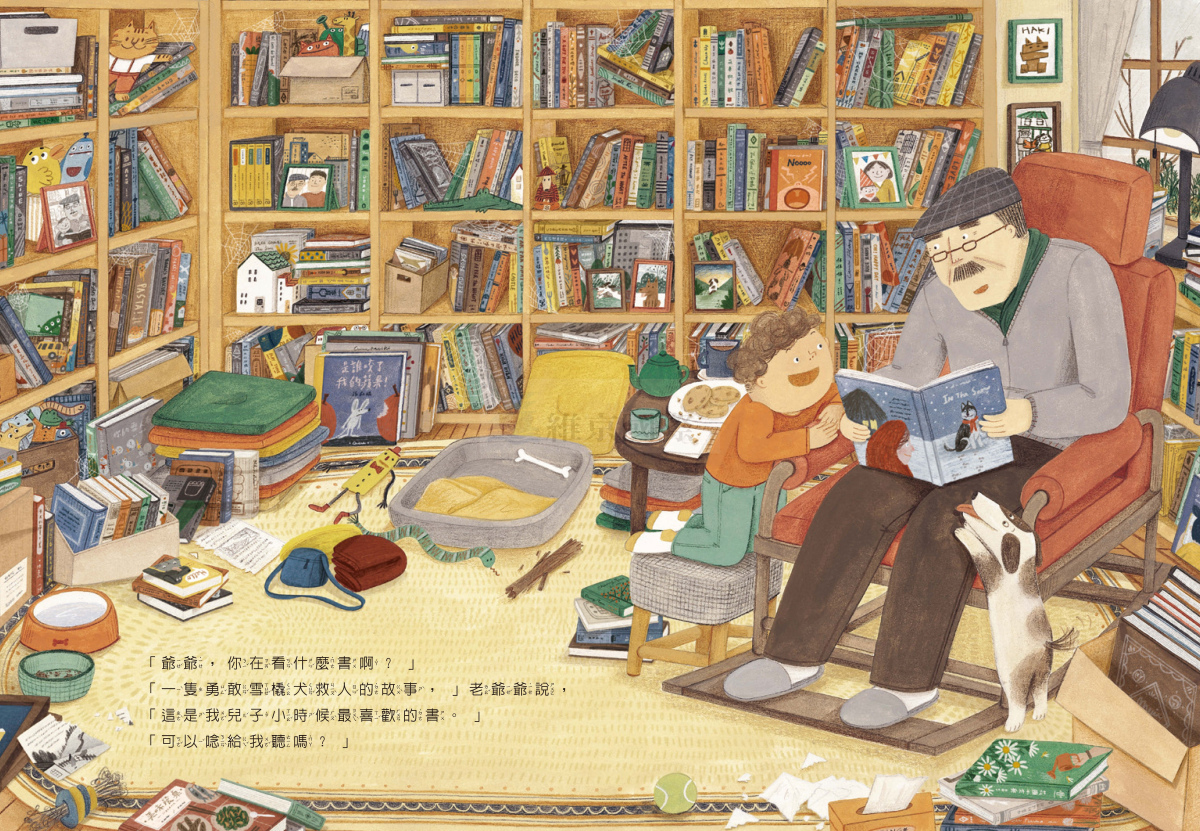

小說中另一句被一字不差地呈現在電影裡的對白,是「為什麼不開燈呢」。小說裡是主角對著清晨不開燈的節儉爺爺說,當我聽到在安養院失能狼狽、幾近失明的書儀母親(陳季霞飾)說出這句對白時,忍不住會心一笑,也感謝編劇與導演的用心。

書儀母親在電影版畫龍點睛。大學時書儀與雪津在電梯親密擁吻,被母親撞見,成為母女心結;而母親過世,書儀悲傷低落又找上雪津。另一個如母親般的角色,則是蘇明明演出的前院長夫人顧太太。她是書儀的模範版,一生演好演滿,也就是那樣,而書儀再跨一步就可以功德圓滿,成為到處行善拍照頒匾額的院長夫人——這是我要的人生嗎?我要在高級宴會廳陪笑陪酒,還是去情人的嬉皮公寓天台恣意跳舞?

然而,另一邊不見得就是幸福快樂。這是另一個「有認真」讀小說和看電影才會發現的電影裡的巧思。小說中有這段描述:

早上醒來她好快樂,幫他刷浴室,刷到鏡台才發現,有好多不同牌子的洗面霜,突然她知道了,他不只有一個女病人。她還是把一瓶一瓶整齊排好,蓋子沒旋緊的旋緊,擠太多糊在外面的也擦乾淨。

細心的劇組,在狂野情人羅雪津工作室的浴室鏡台上,陳設了雜亂擺放的女用保養品、男用刮鬍刀,而書儀和天瀚也以此為線索,發現雪津的多重關係。

但若要說,電影最「忠實」呈現原著的部分,我想是敘事結構。原著雙線並行,主角一邊與神秘情人發展戀情,一邊追溯家庭記憶,最後發現了父親的秘密。電影結構亦現在式與回憶交錯,層層揭開謎底,關於書儀為何且如何變成今天這樣。周美豫導演曾在訪談中說到:「整個小說的寫法很曖昧。閱讀的過程中,你會去猜。我覺得作者寫故事的方式,『讓你去猜』這個部分我很喜歡。」若要說,原著幫助了什麼,我想只有這小小的一點貢獻。

電影裡,我覺得最飽滿、我最喜歡的一場戲,也是我認為全片的高潮,是兒子天瀚與母親書儀在酒會上的共舞。天瀚理解了母親,希望母親快樂,而書儀也不再畏懼他人目光,醉酒失控,原形畢露,而這原形,才是那個不再偽裝的自己。接住她的,不是情人,而是自己的兒子。母子不再是母子,也不再是情敵,而只是單純地希望彼此自由快樂。這場戲當然不存在於原著,但當我重讀,我發現其實是編劇導演忠實地還原:「他(父親)要一種自由,這種快樂不是婚姻幸福家庭美滿的快樂可以借代的。」

至此,我可以說,小說〈失明〉與電影《失明》在問的,是同一件事:我快樂嗎?這是我要的人生嗎?●

書評》機器人需要心智嗎?讀經典科幻《機器人雷克斯》

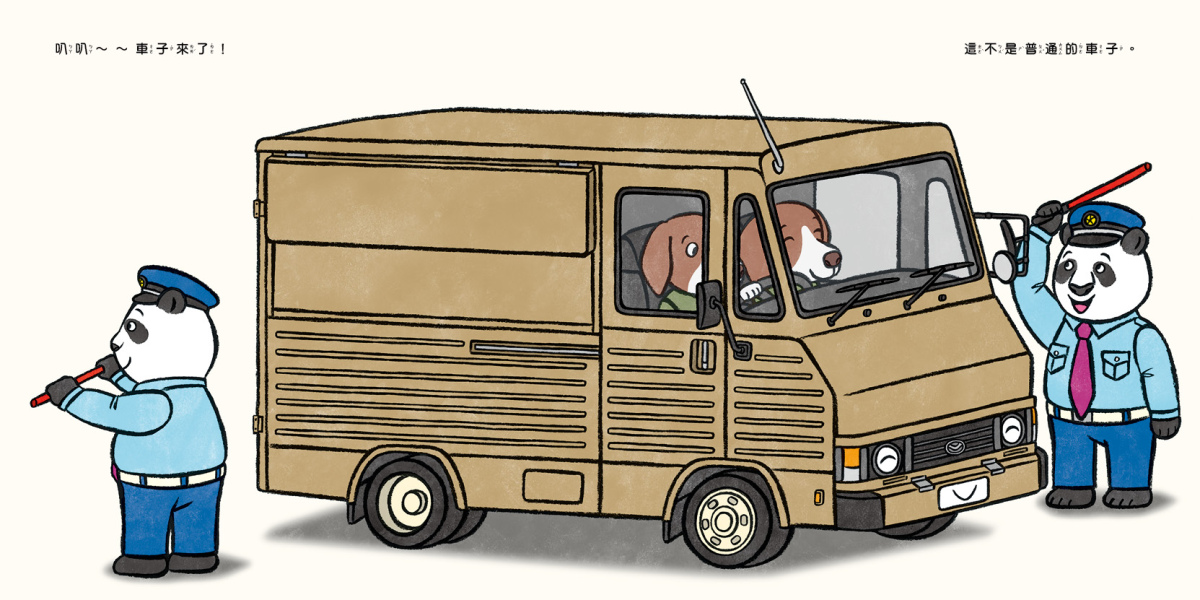

《機器人雷克斯》出版於1965年,雷克斯是有錢人家的高階家務機器人,負責照顧和陪伴小主人保羅。保羅一家人從太空殖民地調回地球,基於運輸成本考量,男主人決定把雷克斯賣給當地的農場,雷克斯太想念保羅,於是逃走了。

以現在觀點來看,《機器人雷克斯》就是常見的「機器人產生心智和自主性」的故事。在哲學上,當你有心智(mind),代表你有主觀感受、能做決定;當你有自主性(autonomy),代表你能夠依照自己的決定去行動。在這故事裡,該有的條件都有:

肇因:機器人意外產生心智和自主性的原因,在這故事裡是對小主人的「感情」,在其他故事裡可能是零件故障。

轉變證據:要說服讀者相信這機器人真的產生了心智和自主性,需要一些劇情線索。在這故事裡,這些線索是雷克斯逐漸能感受到他的感知系統不支援的情感資訊,並且也能夠不照著「原廠設定」去行動。這是很常見的證據形式。在2024年5月的《科學人》〈電影怎麼說服你,AI有心靈〉一文裡,我分析過其他例子:

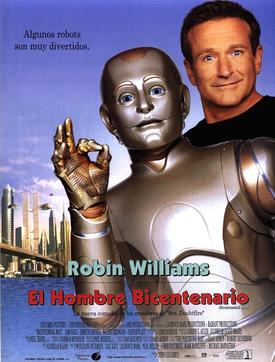

在《駭客任務》裡,穿著西裝的AI史密斯探員開始不依照「母體」的計畫行動,似乎有了自己的目標,甚至摘下了AI探員互相聯繫用的耳機,象徵自己不再受控制。在《變人》裡,機器人安德魯雕刻了小木馬,而它的製造商北安公司對此的反應則是:「這是個程序錯誤,因為我們的機器人不應該會雕刻東西。」

劇情衝突:機器人的心智和自主性帶來衝突並推進劇情。在這故事裡顯而易見:雷克斯要逃亡了,再來呢?

如此看來,《機器人雷克斯》可以拉出一連串有趣的哲學問題:

➤心智和自主性是怎麼長出來的?

先想想我們人類自己。人類多半相信自己在一般情況下有自主性,並且多數行為都是自主的,除非你受迫、被催眠之類。我們之所以如此認為,是因為我們知道自己有心智:我們能作為主體去感知、思考、決定,然後依照決定做出行為。並且,當我們經歷這些,我們也能感受到這些事件之間的因果關係,以及自己的能動性(agency)在其中扮演的角色:這些事情並不是憑空發生,而是一環扣著一環,由「我」促成。

當然,在嚴格的標準底下,我或許不算是知道其他人類都跟我一樣有心智和自主性,畢竟我並沒有體驗過你的主觀感受。不過照常識推論,既然我們有同一套物理結構,那若我有心智和自主性,你沒道理沒有。

基於對自己心智的主觀理解,人類能合理認為自己有自主性,但同樣的說法能用於機器人嗎?我相信你跟我一樣,只當過碳基神經系統的人類,沒當過矽基電子系統的機器人,沒體驗過機器人的主體感受(而且我們根本不知道機器人有沒有所謂「主體感受」)。進一步說,矽晶片組成的電路,能像神經系統那樣突現出(emerge)心智嗎?這篇文章的撰寫仰賴蘋果電腦的M1處理器,這個處理器已經非常複雜,能進行我沒本事做的各種運算,難不成它其實也有一定程度的心智嗎?

電腦的心智對一些人來說難以想像,但我們有好理由相信:若現在的人類算是擁有心智和自主性,這些事物一定也是在「某些東西越變越複雜」的過程中誕生的。畢竟我們的遠祖可是藍綠藻,從藍綠藻到智人之間,一定發生了什麼事情,讓心智和自主性跑出來。如果那類事情能發生在過去30億年的演化長河中,那若它發生在電腦處理器飛速發展的過去幾十年或未來幾百年間,好像也不會太意外。

(如果你不同意這個論點,那你可能就得說明:為什麼矽基系統無法構成心智,但碳基系統可以?碳有什麼特別的?科幻作家波森(Terry Bisson)的短篇故事〈他們是肉做的!〉(They're Made Out of Meat)就是在挑戰這個看法。)

到了這裡,我們可以回來看看《機器人雷克斯》裡發生的事情。

或許是為了戲劇張力,許多描述「機器人長出心智」的故事都強調情感的作用,例如雷克斯的心智和自主性,顯然就誕生自他對小主人的關懷。這類故事可能讓一些人覺得過於浪漫,或者是為了滿足某些「怎樣才算是擁有心智」的技術判準。畢竟要說刻板印象裡的機器人和人類最大的區分,似乎也就在於情感的有無。

然而,情感確實是心智的重要配備,照現代認知科學的理解,情感是認知能力的一部分,協助我們的祖先保護自己、繁殖後代。雷克斯不情願離開保羅,而你作為人類,也一樣想要跟心愛的人待在一起,雖然許多藝術作品將感性對立於理性,但在一些生存和繁衍的觀點下,這種「感性趨力」其實相當合理。

總之,雖然《機器人雷克斯》並沒有詳細描述雷克斯的腦到底有多複雜(以故事調性來說,也沒這必要)。但若故事裡描述的,就是機器人版本的「演化長河當中心智出現的那一瞬」,似乎也不無可能:雷克斯作為故事的敘事者,以第一人稱很明確的描述了自己的各種感受,也讓讀者能夠看出,他的認知能力和獨立做決定的能力,隨著劇情推進逐漸增加,並且也長出了人類創造者和管理者不樂見的各種行為動機。

AI機器人可以透過模仿人類動作達成任務,有朝一日或許也可能模仿出心智

➤機器人有心智和自主性,這是好事嗎?

雷克斯長出心智和自主性了,這對人類來說是好事嗎?照故事敘述來說似乎是:在保羅與雷克斯雙雙落網後,保羅說服開發機器人的葛蘭伍斯實驗室:應該把心智覺醒、能自己自主決策的雷克斯包裝成「機器人的未來」,讓他環遊世界,作為實驗室的火力展示(雖然葛蘭伍斯實驗室也搞不懂雷克斯身上到底發生了什麼)。實驗室同意了,並且對雷克斯當前的合法擁有者支付了「贖金」,讓雷克斯擁有「自由」。

多贏局面,大家都開心,不過在我看來這只是特例。想想看,如果木星衛星格尼米德的所有農務機器人都長出了心智和自主性,開始培養自己的興趣和喜惡,會因為「更重要的事情」停止工作,那農人會多困擾呢?雷克斯的心智和自主性能帶來好結局,只是因為這單一案例無傷大雅,而且可能還挺有趣的:照顧型機器人為了主人逃亡,並且也沒惹出大亂子,大致是人們可以接受的溫馨意外。

然而,若超過這個規模,人類社會大概不會樂見更多機器人「覺醒」。背後的理由相當簡單:據我所知,我們人類造機器人,目前主要還是因為我們缺工具,而不是因為我們缺朋友或公民。人類需要機器人聽話受控,而不是有自己的意見。當然,有時候你需要生成式AI充當反方,提供與你相左的意見跟你辯論,但即便如此,你大概也不想要你的AI鬧脾氣、暫時不願意跟你說話。

當我們討論的不是陪伴照顧,而是國家政策,我們想要的也是叫機器人分析資料好讓人類做出更明智的決策,而不是讓機器人因為擁有心智而獲得自由權和公民權,然後參與投票。至少目前而言,人類期待機器人服務人類,而不是跟人類平起平坐,而我們也沒理由沒事跑去創造一個可能與人類競爭生存空間和資源的物種。

不過這些考量涉及的眾多界線,不見得都很容易就能畫清楚。例如,若你希望機器人成為好的照護者和陪伴者來服務人類,你可能發現這機器人最好還是要有點情感表現,因為情感服務是照護和陪伴的重要成份。然而,當這些情感表現「有效」,讓人類真的受到安慰,人類是否也至少在情感上認為眼前的機器人有心智了呢?

事實上,現在類似的事情已經發生了,有些人對語言生成式AI產生感情,因為對他來說,比起身邊的人,AI在陪伴安慰這些事情上表現得還比較好。

機器人廣泛的擁有心智和自主性,這對人類來說不見得是好事情,因為這可能違背我們製造機器人的初衷。然而,隨著人類期待機器人直行的任務越來越多樣、細膩甚至私密,我們可能很難確保:人類期待機器人做的所有事情,都不需要心智和自主性。

最後,如果連現在的Chat GPT都足以說服人相信它有心智,甚至讓人能(我還是堅持補充:單方面的)跟它談戀愛,那麼我們會更快遇上的真正問題或許是:我們人類可能很難阻止自己大規模的相信機器人有心智和自主性。●

The Runaway Robot

作者:萊斯特・德爾・雷(Lester del Rey)

譯者:謝靜雯

定價:380元

【內容簡介➤】

作者簡介:萊斯特・德爾・雷(Lester del Rey)

美國科幻作家、編輯、評論家。與戴蒙・奈特(Demon Knight)共同編輯《科幻論壇》(Science Fiction Forum),推動科幻文學走入主流。與第四任妻子創立出版品牌,喬治・盧卡斯(George Walton Lucas Jr.)欽點授權《星際大戰》(Star Wars)官方小說,科幻大師艾薩克・艾西莫夫(Isaac Asimov)《基地》系列(The Foundation Series)重要推手。

擅長以科幻探討人性,探索科技與道德、宗教的模糊分界,尋找人類與機器共享的關愛與情感,相信一部好的科幻作品必須拒絕被傳統主流價值所框限。1972年獲頒E. E. 史密斯紀念獎,1990年獲頒星雲獎大師榮譽。1996、2014、2018年以中、短篇作品入選追頒雨果獎。

推薦作品有《機器人海倫》(Helen O’Loy)、《神經危機》(Nerves)、《當世界毀滅》、(When the World Tottered)、《放逐在火星》(Marooned on Mars)與《第十一誡》(The 11th Commandment)等。

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量