童書短評》#110 陪孩子在書頁裡跌撞,感受細緻與脆弱

●晚安,小熊

文、圖:鄭潔文,聯經出版,380元

推薦原因: 文 圖

適讀年齡:學齡前、小學低年級(4-8歲)

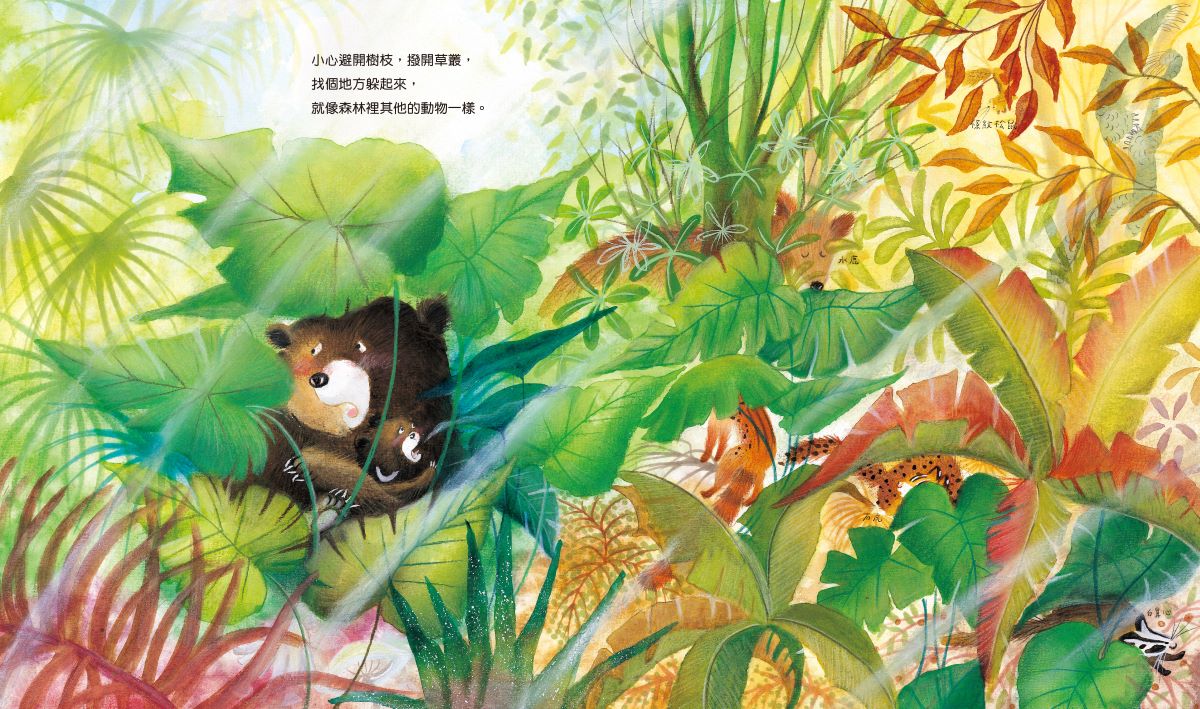

初生小黑熊依偎在媽媽胸前的柔軟月牙裡,等寒冷冬季過去,就要踏出洞穴去看看外頭的世界。山林深壑間,牠緊緊相隨媽媽,遇見許多台灣特有種生物,學習各種求生覓食技能,最後帶著愛與叮嚀,踏上了獨自的冒險旅程。這一路的跌撞淘氣模樣、母子間的守護祝福,以及驚喜與危機四伏的冒險歷程,都在擬人童趣的畫筆下活靈活現起來,是本令人眼睛為之一亮的本土創作。【內容簡介➤】

●海邊的麵包師傅

The Baker by the Sea

文、圖:寶拉.懷特(Paula White),王奕譯,大穎文化,320元

推薦原因: 文 圖

適讀年齡:小學低、中年級(7-10歲)

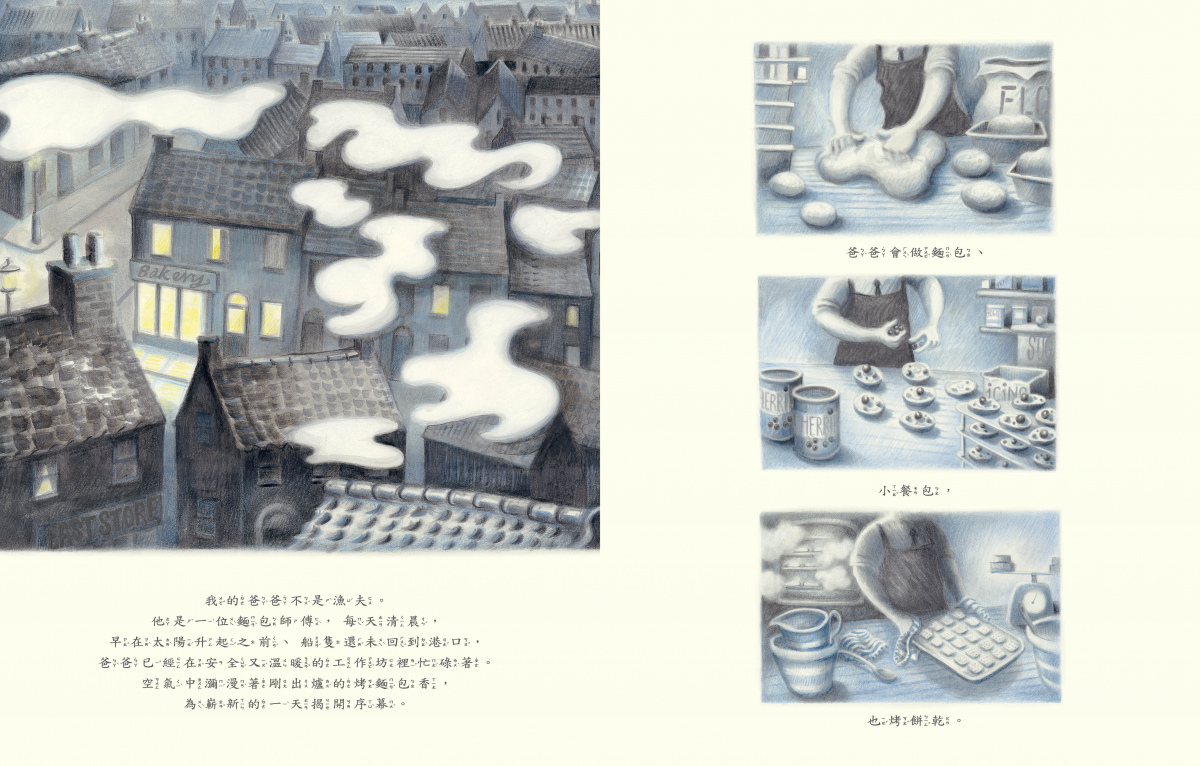

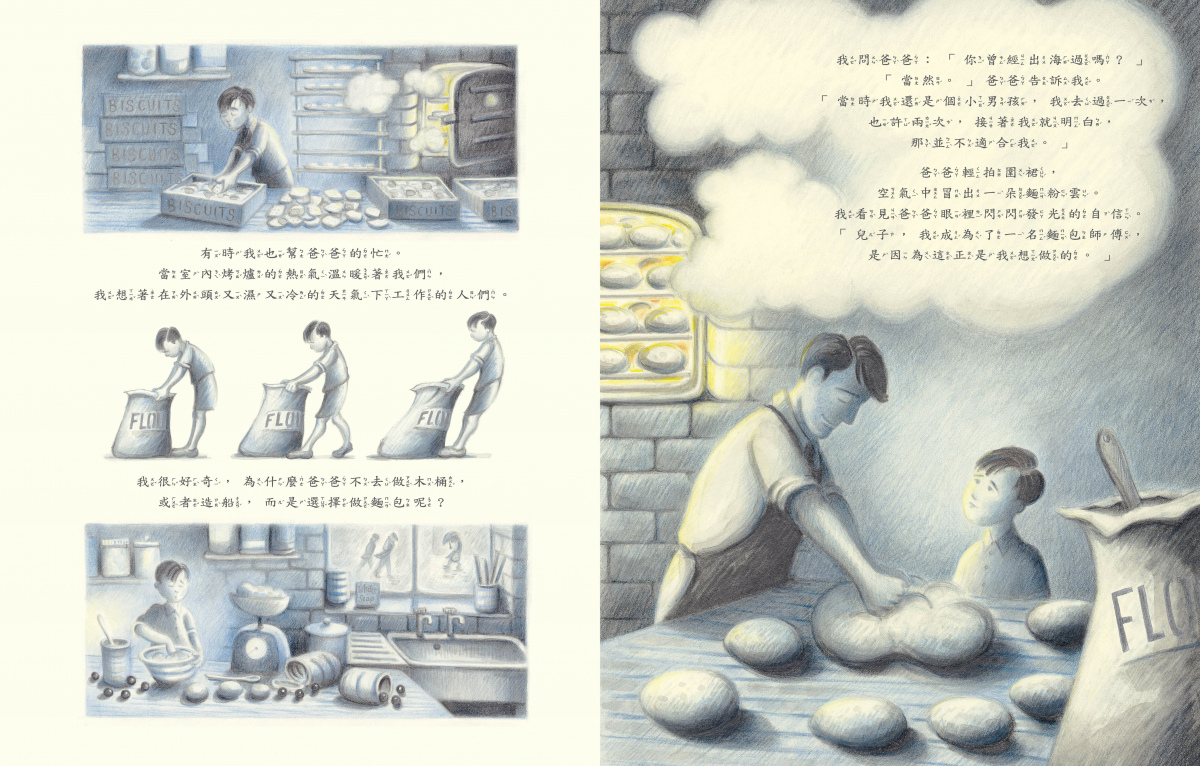

黑與白,再綴上清淡的藍,漁村小鎮的形色日常在細密筆觸下立體浮現,海洋濕冷氣味從圖像裡沁透而出,此刻此景,一切如真。隨著男孩的第一人稱娓娓道來,我們行過險惡的大海與吆喝的鬧街,走入麵包店鋪凝望父親忙碌身影,聆聽一段關於故鄉的、家族的、個人的深刻故事。作者用優美流暢又極其慎重的圖像與文字,帶給孩子們一個截然不同又鮮活真誠的生活體驗,用更體貼的視野看見生命中的溫暖酸甜。【內容簡介➤】

●爬爸爸山

おとうさんのぼり

文:楠茂宣,圖:北村裕花,蘇懿禎譯,小山丘,350元

推薦原因: 圖

適讀年齡:學齡前、小學低年級(4-8歲)

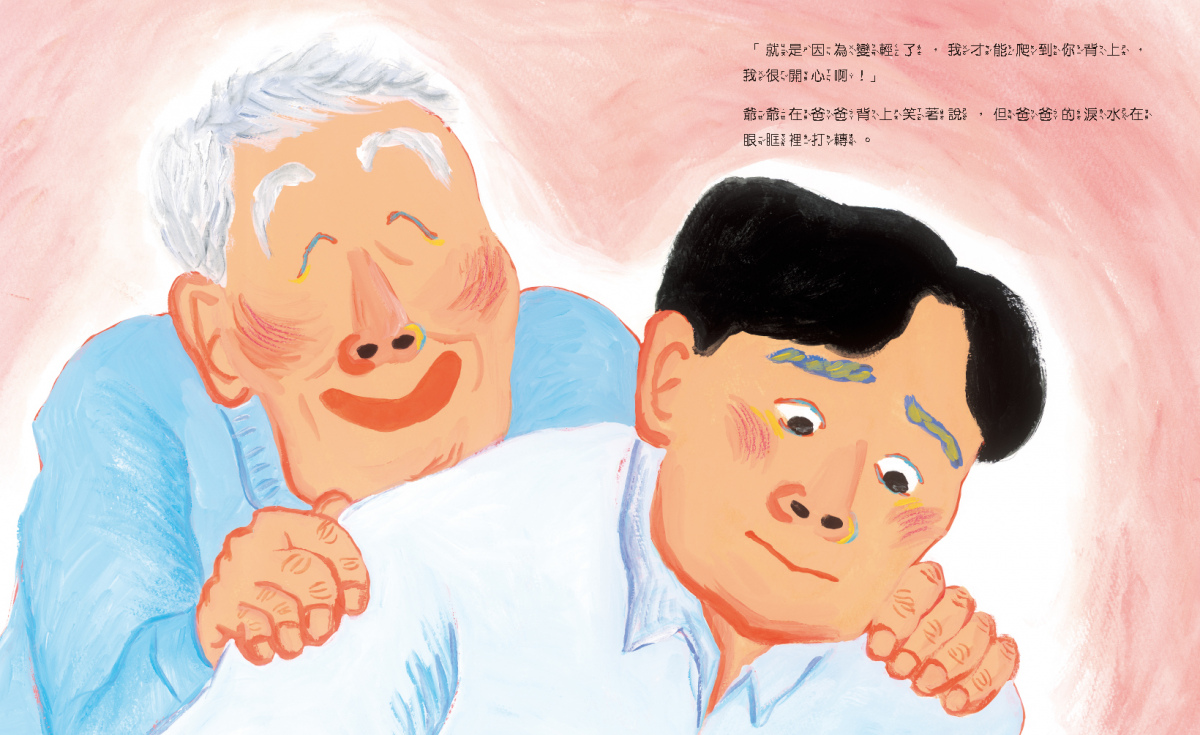

猩猩、機器人、大怪物、東京鐵塔……從孩子充滿想像力的眼光仰望,爸爸的身軀可以是任何龐然大物,小小手臂總渴望往上攀掛。那份肌膚相親的甜蜜溫暖,即使時間過了很久很久,回憶起來仍充盈心扉。這本故事用「爬爸爸山」遊戲串聯起東京祖孫三代感情,細膩感情盡在肢體接觸與日常對話間,病房裡的約定讓人眼眶濕濕的,腦海裡的回憶也讓人心頭暖暖的。好多滋味好多情感迴盪在畫面裡,每讀一次都有笑有淚。【內容簡介➤】

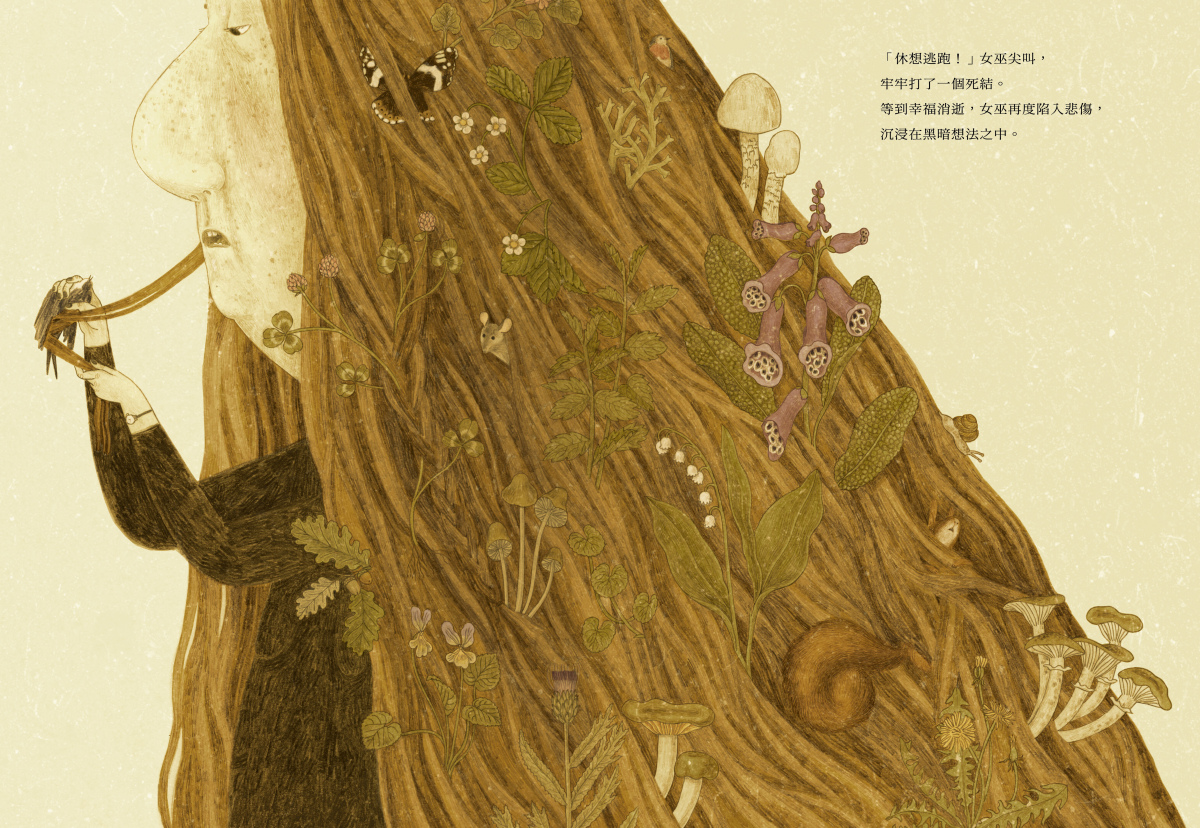

●獵幸福的女巫

Felicità ne avete?

文:麗莎.碧姬(Lisa Biggi),圖:莫妮卡.貝瑞(Monica Barengo),張家綺譯,奧林文化,320元

推薦原因: 文

適讀年齡:學齡前、小學低年級(4-8歲)

在一場刻意安排的森林宴會後,孤僻蠻橫的女巫似乎變得不一樣了,究竟她是天生壞心眼,還是被寂寞逼到無路可走?故事來到最後開放結局,每位讀者心中或許都有不同的解讀領悟,一切看似清清淡淡,隱隱的無奈與騷動卻已繫入巫婆糾結的髮絲裡,揮也揮不去。莫妮卡.貝瑞用一貫復古流暢的畫筆,畫出這個充滿童話色彩與意象隱喻的故事,細密線條在棕色畫面上交織出人性與幸福的輪廓,如此美麗,如此細緻,亦如此脆弱。【內容簡介➤】

●貓爪之夜

ネコヅメのよる

文、圖:町田尚子著,蘇懿禎譯,小光點,350元

推薦原因: 趣 圖

適讀年齡:學齡前

打盹的貓咪倏然張開雙眼,望向窗外漸暗的天際。是的,時間差不多了,魔幻時刻即將來臨。當覆蓋夜空的雲終於被風吹散,成群齊聚的貓兒們彷彿受到召喚,挺仰起了身子,瞳孔縮成小小黑點望向共同的遠方……堆疊的懸疑即將產生最戲劇化的驚奇,讀者們也請擦亮雙眼接招吧!

町田尚子毫無疑問是畫貓高手,她筆下的貓咪令人毫無招架之力,每一隻都如此靈活生動有戲,一旦對上眼就被深深圈粉。從貓眼看人生的各種奇思聯想更是戳中人類的瘋狂笑點,故事短小卻充滿爆發力,一讀再讀依然過癮,是本讓人越想越喜歡的書。【內容簡介➤】

●我是一片葉子

Io sono foglia

文:安傑洛.莫茲洛(Angelo Mozzillo),圖:馬里安納.巴杜琪(Marianna Balducci),劉淑雯譯,維京國際,320元

推薦原因: 圖

適讀年齡:學齡前、小學低年級(4-8歲)

令人愛不釋手的一本小品,用一片小小的葉子,開啟你對生命的、肢體的、情緒的深刻延伸想像。一頁接著一頁,一天接著一天,當姿態萬千的葉片在大幅留白舞台上恣情飛揚,展現出各自的榮枯表情個性,捧讀人的心肯定也隨之激盪。在簡潔詩意又帶著趣味童韻的小巧故事裡,撿拾起屬於自己的獨特心情,找到自在,找到愛,慢慢細細安放品嘗。【內容簡介➤】

●一起搶救亞馬遜/一起搶救大堡礁/一起搶救南極洲

Let’s Save the Amazon: Why we must protect our planet/Let’s Save the Great Barrier Reef: Why we must protect our planet/Let’s Save Antarctica: Why we must protect our planet

文:凱瑟琳.巴爾(Catherine Barr),圖:尚.克勞德(Jean Claude),鍾慧元譯,小山丘,350元推薦原因: 知

適讀年齡:小學中、高年級(8-12歲)

書中的每一格畫面都以大幅彩色跨頁呈現,當看似遙遠神祕的亞馬遜、大堡礁、南極洲遼闊景象,一下子如此近距離躍向眼前,孩子自然會產生驚嘆與珍惜之心,願意繼續停駐書中,航向更深入的自然祕境與知識中心。

文字量雖然不多,卻邏輯清晰且畫龍點睛傳達了必要資訊,幫助讀者了解當地的過去與未來、與我們的切身關聯是什麼、保育又該怎麼做,重點分明毫不拖泥帶水。整齊一致且易於閱讀的形式排版,讓三本書一口氣讀下來也不感厭倦,獲得滿滿知識飽足。【一起搶救亞馬遜:內容簡介➤】【一起搶救大堡礁:內容簡介➤】【一起搶救南極洲:內容簡介➤】

●莫莉老師的自信學校

Miss Molly’s School of Confidence

文:查娜.戴維森(Zanna Davidson),圖:蘿西.里夫(Rosie Reeve),謝靜雯譯,小光點,399元

推薦原因: 知

適讀年齡:小學中、高年級(8-12歲)

容易緊張焦慮的小兔子決定去莫莉老師學校看一看,行經湖濱轉角來到紅磚屋前,動物同學們笑瞇瞇地招手迎接,映入眼簾的第一幕便讓人自在安心。學校裡有許多趣味練習,在老師的支持導引、同學的陪伴鼓勵下,小兔子用肢體伸展、寫作表達、對話聆聽等不同方式抒發心情,一步一步慢慢試,犯錯重來也沒關係。

這是一本專為孩子而寫的正向心理書籍,用符合兒童期待且易於理解的圖畫故事形式,把抽象心理概念轉成可依循的具體對話與行動。孩子在信賴舒適的狀況下,正視自己的內在擔憂,依照清楚有效的建議步驟走過克服歷程,不再縮進壞情緒,也勇敢擁抱好心情,一步步找到自信神采。【內容簡介➤】

知識性.趣味性.文學性.圖像表現.創意

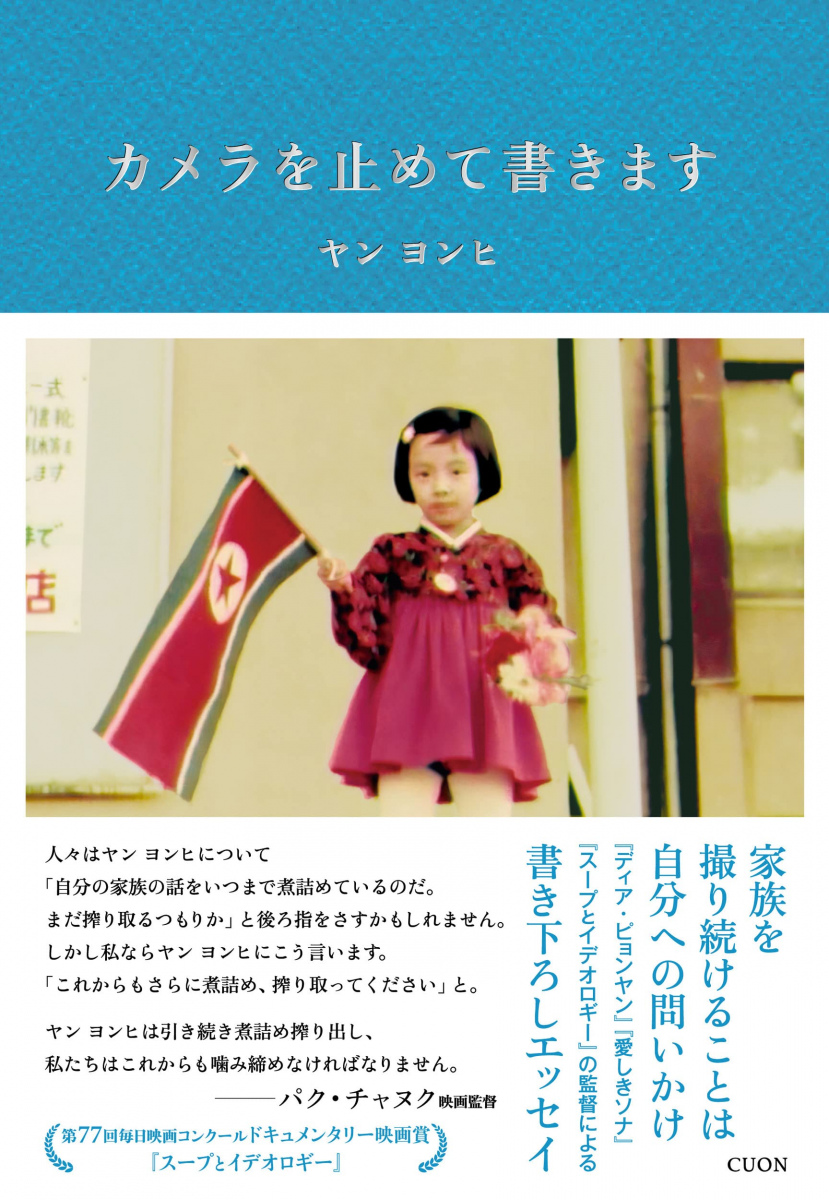

■《天使之刃》、《友罪》、《和不是A的你》作者藥丸岳,於上個月底發行新書《最後的祈禱》(角川出版),寫下自身創作生涯中最沉重苦澀之作。主角保阪宗佑的女兒身懷六甲時,一家四口遭到歹徒殘忍殺害。犯人落網後,非但毫無罪惡感與反省意識,甚至在被判處死刑時,輕浮地說著「Thank you」邊放聲大笑。身為牧師的宗佑,申請成為死刑執行前的教誨師,開始與殺害女兒的兇手對話。工作職責就是為眾生帶來救贖與安寧的他,如今卻希望犯人能永墜地獄。煩憂的主角、毫無罪惡意識的殺人犯、黑暗的破壞欲,以及逐漸逼近的死刑執行日,交織出一幅令人難以喘息的巨網。藥丸透過主角在神職責任與遺族仇恨間的痛苦掙扎,思考原罪與宗教、罪與罰,以及死刑制度等沉重議題。

■《天使之刃》、《友罪》、《和不是A的你》作者藥丸岳,於上個月底發行新書《最後的祈禱》(角川出版),寫下自身創作生涯中最沉重苦澀之作。主角保阪宗佑的女兒身懷六甲時,一家四口遭到歹徒殘忍殺害。犯人落網後,非但毫無罪惡感與反省意識,甚至在被判處死刑時,輕浮地說著「Thank you」邊放聲大笑。身為牧師的宗佑,申請成為死刑執行前的教誨師,開始與殺害女兒的兇手對話。工作職責就是為眾生帶來救贖與安寧的他,如今卻希望犯人能永墜地獄。煩憂的主角、毫無罪惡意識的殺人犯、黑暗的破壞欲,以及逐漸逼近的死刑執行日,交織出一幅令人難以喘息的巨網。藥丸透過主角在神職責任與遺族仇恨間的痛苦掙扎,思考原罪與宗教、罪與罰,以及死刑制度等沉重議題。 ■今年初以《白銀之葉》,和《地圖與拳》作者小川哲並列獲得直木獎的千早茜,於上個月底推出得獎後最新作《紅月的芬芳》(集英社),再續渡邊淳一文學獎得獎作品《透明的夜晚芬芳》調香師故事。

■今年初以《白銀之葉》,和《地圖與拳》作者小川哲並列獲得直木獎的千早茜,於上個月底推出得獎後最新作《紅月的芬芳》(集英社),再續渡邊淳一文學獎得獎作品《透明的夜晚芬芳》調香師故事。 ■以《東京女子會》榮獲山本周五郎獎,並5度入圍直木獎的作家柚木麻子,於上個月推出新作《

■以《東京女子會》榮獲山本周五郎獎,並5度入圍直木獎的作家柚木麻子,於上個月推出新作《 ■以去年出版的《方舟》創下書店大獎在內多項年度書籍排行佳績的夕木春央,於上個月底推出最新短篇連作小說《時鐘小偷與惡人們》(講談社)。

■以去年出版的《方舟》創下書店大獎在內多項年度書籍排行佳績的夕木春央,於上個月底推出最新短篇連作小說《時鐘小偷與惡人們》(講談社)。 ■著有《土間的四十八瀑布》、《告白》等作的文學獎作家暨龐克歌手町田康,近期跨足古典文學領域,發行新書《口語版古事記》(講談社),以平易近人的方式再述日本建國神話。撰寫於西元8世紀初的《古事記》,被認為是日本最早的歷史書籍,講述推古天皇以前的日本歷史。因其以古漢文與萬葉假名書寫而成,晦澀的文體勸退許多讀者。

■著有《土間的四十八瀑布》、《告白》等作的文學獎作家暨龐克歌手町田康,近期跨足古典文學領域,發行新書《口語版古事記》(講談社),以平易近人的方式再述日本建國神話。撰寫於西元8世紀初的《古事記》,被認為是日本最早的歷史書籍,講述推古天皇以前的日本歷史。因其以古漢文與萬葉假名書寫而成,晦澀的文體勸退許多讀者。

書評》踏上那條荒涼路:不當英雄的聆聽旅程

初來乍到的小鎮警察賀許,在荒涼路上遭遇槍擊。

那場面不是花錢毫不手軟的好萊塢影視作品中,凶惡匪徒用強大火力轟隆隆彈殼掉滿地欲置人於死地,僅僅只是一發悶悶扁扁的槍響,一顆子彈掠過賀許的臉頰。這會讓人迅速又合理地想到什麼?不遠處有個發出嘖聲暗自懊惱怎會失手的匿蹤狙擊手?或者這其實是略帶傲氣的精湛技術展現,第一次先嚇嚇你,再來就是玩真的了?

保羅.賀許不是初出茅廬、頓時嚇傻的驚惶菜鳥,一個箭步閃躲到警車側邊作為掩護,馬上觀察四周有無即刻面臨的死亡危機。他第一時間想到的是那通「荒涼路上有槍聲」的報案電話,緊接著於腦海浮現的是2天前在郵箱中發現的手槍彈匣,擺明了是「隨時能取你狗命」的恫嚇警告。

難道現正對他開槍的,是3週前至新赴任警局報到時,臉上掛著冷笑、向他做出舉槍朝太陽穴射擊手勢且張出「砰!」嘴形的同袍?在這杳無人煙、偏遠到手機收不到信號的鬼地方,不確定打開警用無線電喚來的會是救援還是更多的敵人。隱隱聽見遠處風力發電機扇葉切過空氣有節奏地發出咻咻聲,此刻陪伴他的只有高掛天際的日頭,以及布滿兔子洞的凌亂石礁──

歡迎進入地處南澳、夏日炎炎的《荒涼路》故事,跟隨賀許警員解決包含他自己深陷其中的多起犯罪事件。

***

閱讀犯罪推理小說,我總是格外關注故事所處的時空狀態。這不代表需要事先耗費心神做許多功課,高明的小說家總能一字一句引領讀者自行構築出那多半未曾造訪的世界。然而,或許你會不自覺帶著某些刻板印象或親身經歷,例如說到澳洲,就想起袋鼠、鴯鶓、無尾熊等獨特又有趣的生物,潛水勝地大堡礁、造型美麗的歌劇院、每逢南半球夏季時而看見驚心動魄的野火燎原新聞畫面云云。可是當讀進行文純熟老練的蓋瑞.迪希(Garry Disher)筆下的故事時,你肯定要擺脫掉觀光客外來者的偏狹視角,轉而從類型閱讀的熟悉出發,細細領略澳洲推理特有的情境和美感。

光是書名「荒涼路」,bitter wash road,便饒富澳洲風情。bitter是苦啤酒,wash是啤酒釀造過程中產生的酒醪,兩者都接近褐紅色,bitter wash road指的其實就是在南澳常見的紅泥路。一名員警獨自開車執行勤務,這對於在雷德魯斯警局工作的公務人員來說並非不尋常,能夠兩人搭檔辦案多是大都會警方的配置,三週前被調派至此的低階警員賀許可是住在辦公兼起居的「孤鳥警站」。

賀許主要駐守在提佛頓鎮,為了辦案開300公里路程的車是家常便飯。偵查與預防犯罪之餘還要幫小鎮居民尋找走失的家畜、幫老夫婦搬提不動的購物行李,以及協助當地網球隊處理簿記工作。「在鄉下小地方當警察的祕訣,既是祕訣也是遺憾之處,就在於跟當地居民要保持有點親又不能太親的距離。」賀許的結論是如此。

這樣的警務工作看似瑣碎無聊,但可能遠比他之前在「天堂花園警局」任職時心安理得多了。分局的名字很美,可是內部腐敗黑暗得很,一整個警隊成員被控貪汙,搞到有人入獄有人輕生,唯獨兩人「目前」沒事:一個是這個單位的頭頭,他還在利用自己的豐沛人脈和高明手腕與指控方進行法律攻防;一個是小咖警員賀許,內部調查單位的對外說詞是初步認定他沒有貪贓枉法,但在警界不脛而走的流言蜚語是這傢伙擺明了當「抓耙仔」,而賀許並未大力辯解,繼續穿制服開警車敲每一天當和尚該敲的鐘。

賀許清楚知道自己在職場上蹚了什麼渾水,可是他並不明白小鎮上的居民為什麼毫不隱藏地表露對自己的防備和敵意。一名15、16歲大的女孩陳屍路邊,疑似遭車輛撞擊死亡。有人同情死者的遭遇、有人慨嘆這孩子不甚檢點的生活原本遲早會惹禍上身。但他們對賀許欲言又止、閃爍其詞的背後,是對他這位新來的警察不熟悉所致,還是對當地警察普遍存疑不信任而消極以待,又或者另有原因?

「犯罪推理」這個類型往往具備讓讀者好奇探問、想持續追索的層層謎團。獲澳洲推理界最高榮譽「奈德.凱利獎」(The Ned Kelly Awards)表彰終身成就的迪希,就在「保羅.賀許豪森系列」的開場作《荒涼路》中接連拋出多個可疑的線頭——一開場主角遭遇的死亡威脅、接踵而來的花樣年華少女命案、潛伏許久的警界醜聞真相,以及陸續爆發關鍵證人下落不明、新一樁疑點重重的自殺案等等情事,逐步推升故事的緊張懸疑性。

老江湖的迪希倒是不搞快節奏敘事這一套,他好整以暇、花相當的力氣篇幅細膩書寫屬於南澳的風土民情。乍看以為不必要的荒野景致與人物言行,扎實層疊出故事的肌理,透過主人公賀許的視角,走進讓人咀嚼有味的種種細節。

《荒涼路》不應被簡略理解為警察小說。主角不單單是離群獨行的一匹孤狼,警界的貪腐和百姓的怒火、不同家庭的親子關係等諸多面向產生有意思的對照,在維持信念但並非絲毫不動搖的賀許心中,取決出最棒的角度,與眾多角色擦碰出亮眼的火花,呈現因為事件而被瞧見與放大的貪婪、慾念、恐懼、怯懦,交織成互為共犯的有恃無恐,積累出天理難容的狂暴怒吼。

賀許不是英雄主角,而是巧妙運用了警察代表的公權力身分與職責,穿梭在平凡但各有故事的登場人物間,聆聽他們的喃喃低語,回應遭壓抑的呼救與無能為力。

請跟隨警員保羅.賀許的腳步——準確來說,是小說家蓋瑞.迪希的走筆,踏上那條荒涼路。●

Bitter Wash Road

作者: 蓋瑞.迪希(Garry Disher)

譯者:顏涵銳

出版:木馬文化

定價:460元

【內容簡介➤】

作者簡介:蓋瑞.迪希

征服英美歐陸的澳洲犯罪推理大師

以精闢的語言呈現地方孤寂

在罪案中看見不被看見的人

1949年生於南澳洲中北部布拉(Burra)一處農莊,1978年獲得史丹佛大學創意寫作獎學金,開始從事創作,並遊歷德國、美國,曾於澳洲教導寫作,於1988年成為專職作家,創作豐沛,寫有50本以上著作,包含犯罪推理、短篇小說、文學、童書等。

迪希以犯罪小說打開國際知名度,曾獲奈德・凱利獎(Ned Kelly Awards)終身成就獎、德國年度犯罪小說獎、新南威爾斯州總督文學獎等,入圍英國犯罪作家協會金匕首獎。其中以警察賀許為主角的系列作品屢獲討論,呈現澳洲內陸神祕之感,冷靜、克制的風格又帶點詼諧,引領讀者走入推理的迷宮,感知人物情感微妙變化,同時深入當地文化。

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量