何致和 :各位好,首先介紹今天與會的貴賓。來自韓國的小說家金息,大學就讀大田大學社會福祉系,也就是台灣的「社會福利系」。她將專業跟文學結合,關心社會議題和承受苦難的弱勢群體,對人物的心理有很深刻的描寫。她很年輕就在文壇上嶄露頭角,不到23歲即獲得文學村新人獎,陸續也獲得相當多韓國的文學獎項。

昨天的研討會,她描述慰安婦的故事,讓聽眾都感到驚心動魄。2021年時報文化出版了她的《最後一個人》,大量採用當事人與目擊者的證詞,融入虛構小說,讓我想到美國小說家桑德斯的《林肯在中陰》(Lincoln in the Bardo

日本小說家星野智幸,2014年由新雨出版了繁中譯本《俺俺》,曾改拍成同名電影。這部小說讓我非常佩服的地方在於,他對敘事者「我」的突破。基本上,敘事者「我」應該是單數的,他打破了單數的傳統,不斷複製「我」的身分,突破了「我」的概念限制與框架,形成了一本很厲害的小說,非常燒腦,是很有創意的書,很推薦大家閱讀。當然一定要先看過紙本,再對照電影的改編。

最後介紹台灣作家張亦絢,不用我多介紹,年紀輕輕的亦絢已經出版5本小說、6本散文集,1本劇本、1個論文集,還拍短片、紀錄片等等。不僅什麼都能寫,厲害的是,什麼都寫得好,還不斷得獎。她最近的作品,2021年出版的《感情百物》中,什麼都能寫,將生活中微小的事情包括衛生紙、OK繃等等,寫得非常有溫度。

➤ 文學與疾病 何致和 :今年的台日韓作家研討會,題目訂為「疾病與文學」,訂得非常好。當然,沒有人想要生病,大家都視疾病為仇敵,永遠不想跟它發生關係。但坦白說,疾病也並不是完全沒有好處,至少它可以讓許多人接近文學。很多人因為生病,變成了作家,比如法國作家普魯斯特(Marcel Proust),他病了半輩子,寫出了《追憶逝水年華》。科幻經典《時光機器》的英國作家威爾斯(Herbert G. Wells),他也因為生病,讀了不少的書,結果變成作家。再如義大利作家莫拉維亞(Alberto Moravia),也是因為生病,跟寫作、文學產生關聯。

也有本來就是作家,因為生了病,寫出很了不起的作品。比如黃春明在化療時,寫下人生的第一部長篇小說。1930年代作家蕭紅,在生病時寫下代表作《呼蘭河傳》,又如香港的西西,因病寫下《哀悼乳房》,非常了不起的作品。

疾病與文學向來有密切關係,這是我昨天來參加會議後得到的心得。愛情向來是文學中很重要的議題,但我甚至覺得,我們這些作家書寫疾病的次數,可能超過愛情。昨天回去後,我回顧了一下,出版過5本小說,並不是每一本都有愛情,可是,每一本小說都有病。我寫過失智、心肌梗塞、高血壓、中耳炎、妥瑞症、憂鬱症、退化性關節炎…… 赫然發現,我好像沒有寫過幾個健康的人。

常言道,小說反映社會現實,很奇怪的是,就我的閱讀經驗,大部分的小說反映出來的,都是病態的社會、生了病的世界。今天的第一個問題,想請教在座幾位作家,不曉得你們有沒有相似的感受?請談談你認為疾病與文學的關係。

➤ 用故事打破正常人/病人、主流/非主流的界線與現象 星野智幸 :我是個很膽小的人,小時候體弱多病。念幼兒園時,常因為感冒發燒沒去學校而受到母親的責備,所以我很害怕感冒。每次感冒,並不是因為症狀感到難受,而是懊悔自己怎麼又感冒了。久而久之,我慢慢搞不清楚:到底是因為感冒,還是對於「得了感冒」感到恐懼。這樣的狀況,我取名叫「疾病恐懼症」。

日本的近代文學中,有很多描述肺結核病的作品,很多文學家深怕自己是健康的人,想盡辦法想染上肺結核,覺得這樣才可以寫出好的作品,這幾乎可以說是日本文學中的傳統。不過,身為罹患「疾病恐懼症」的我,有不同的想法:我認為「得到疾病」帶來的影響是:生了病的人,沒辦法在社會上,被視為一位正常健康的人。

除了病毒帶來身體的苦痛,在社會上,還有另外一股無形的力量,區分所謂的正常人/病人,在這兩者間劃出「界線」。

另外,我也在思考,如果有人是生下來就具有某些殘疾、疾病,那他到底可不可以被視為「病人」呢?因為對他來說,這是他的日常。

我希望透過自己的作品,把「社會上如何將人劃分為病人」背後隱藏的機制,透過文字把它顯現出來。被歸類在「正常」這邊的人,可能沒辦法意識到這條線的存在。我希望透過我的作品,不用邏輯,而是經由故事的描述,讓讀者體會到背後的現象與機制。不只疾病,我很關注的性別議題也是如此。社會上,許多主流/非主流的區別,背後界線是如何被形塑的,我希望透過文學作品,把背後的機制呈現出來。

如果我寫小說有什麼樣的目的,我希望藉由小說,讓主流/非主流的結構失效,呈現不一樣的生活方式或處世心態。

我在疫情之前,已經關注到這樣的權力問題,而疫情之後,似乎又更被凸顯了。人與人之間存在著權力的流動,強勢/弱勢的對比,我想打破這種因循沿襲的差異與結構,若能破除,我相信可以形成更適合所有人的社會。

身為膽小的人,有時會膽小到極致,我會想看看最糟會怎樣,比方說,世界如果毀滅會怎樣呢?所以我個人非常喜歡看反烏托邦的文學作品、殭屍電影這種類型。也曾有人將我的小說歸類在反烏托邦的創作。但自從疫情發生後,再也沒有人這樣講了(現場笑)。

➤ 小 說 家的工作:細緻辨識痛苦的差異 金息 :雖然我的職業是小說家,可是我其實也是社會福利師。我曾在身心障礙福利機構擔任社工人員,也許跟我大學修課的專業相關,我的視線一直向著殘疾人士。2年前我開始探訪視覺障礙者,也就是所謂的盲人,將訪談到的經歷小說化。

我們以為盲人好像只有一種,其實不然。我同時採訪4位視障人士,其中一位是全盲,從出生後完全沒有看過一點光線。第2位本來是弱視,可以看到些微的光、物體的形象,後來慢慢失去視力,成為全盲。第3位是弱視,可以坐公車、出門,也能用厚重的眼鏡緩慢閱讀文字。還有一位是全盲加重症障礙,需要仰賴輪椅移動。

訪談時,我共同的題目是:「你們現在看到什麼」、「你們現在想要看什麼」。他們的回答完全不一樣。第一位全盲人士是非常好動活潑的人,他從來沒看過樹,可是他說,他想去樹很多的地方,喜歡在樹下,想看花。另一位坐輪椅的全盲人士,小時候母親揹著她上學,長大後則用輪椅移動,她是一位大學生,想待在室內看電視,非常討厭有樹木的地方。

訪談弱視人士時,令我感到驚訝的是,他向我強調自己遭受的差別待遇:比起全盲,他其實可以看到微小的光、一點點的字。可是,比起全盲,他反而沒有受到理解與保護,全盲人士擁有的權利他無法享有,跟全盲人士聊天時,他也感覺自己是被孤立的。

做為小說家,要深入探究不同程度的差別。我覺得,小說家是可以把這件事情做得最好的人。我認為不應該把疾病或者障礙,比如視覺障礙,視為單一、同一的經歷,應該把它們細分化,細緻地看出痛苦的差別。

我曾對慰安婦奶奶做過探訪,她們即使有相似的經驗,但因為個性不同,或家人與旁人態度的差異、照顧的方式或理解程度的不同,內心創傷與外顯行為也會不一樣。因為痛苦在質性方面完全不一樣,內心感受也截然不同。小說家的工作,是將這些差異,揭示於他人。

雖然跟主持人提問的不太相關,可是,我想跟大家分享一則故事。在採訪全盲人士時,因為他們出生就沒有視覺經驗,所以先生、家人、媽媽、小孩,這些親人的臉,也從來都沒看過。我很好奇,他們是怎麼做夢?全盲的人告訴我,「昨天晚上,你的聲音來到我的夢中」,這是我認為全盲人士寫得最美的一首詩。

➤ 病人/非病人,是類似分身的關係,疾病記憶的恢復,對大眾更有助益 張亦絢 :從昨天到今天,包括剛剛星野提到了劃分界線或動搖界線,所以我也一直在思考這個問題。當我們說到這個主題時,彷彿我們是非病人在討論病人,但這其實是我們都不太希望的。

關於界線,我想到兩點:首先,有時確實需要有界限,比如有人患了心臟病,我不能因為自認站在病人這邊,所以也說自己是病人,反而耽誤了急救,這不應該出現的。因此,劃分有時是有實際功能的。

不過另一方面,將生病或障礙者以界線區分,其實是一種「失憶」,不是對過去失去記憶,可能是對未來失去記憶。因為,未來誰都有可能生病或發生意外,每個人都需要身心障礙的知識或疾病的文化支持。思考發言位置時,即使貌似沒有生病,但我認為沒有生病的人跟生病的人,其實是類似分身的關係,隨時都可能替換。

去(2022)年我到柏林駐村,參觀了當地的酷兒博物館。但是到了現場,展出的主題其實是身心障礙,因為有些同志是同時兼有同志跟身心障礙的雙重身分,這是我後來才知道的,看到展覽讓我補回了這段歷史。後來查了一些資料才發現,同時是酷兒和身心障礙者的作品其實非常多,舞蹈、攝影各式各樣的創作,細說這些作品雖然很重要,但今天時間不夠,所以我只把感想跟大家分享。

現場有件影像作品,它展示有個調查,詢問父母對於身心障礙者的態度,調查顯示,多數人不認同應該殺死障礙者;可是,當提問變成如果是在父母不知情時被殺死呢?OK的比例卻變得非常高。這裡當然顯示身心障礙者在社會裡所面臨的威脅跟社會大眾的道德,有非常曖昧的部分,先不細談。特別的是,這段陳述是由一位身心障礙者說出來的,這很值得留意,因為它不只是事實,還有事實是怎麼樣影響當事人。

我留意到,障礙者開始變成身分政治的一環,從有歷史,並且建立歷史的這種角度深化相關的經驗。這樣的展覽,並不是讓手足畫家或障礙者展現才華,而是身心障礙者主動建立有關身心障礙者的歷史,用意是「恢復記憶」。過去,這些記憶並不是不存在,只是沒有被恢復,這也是更正歷史不足的部分。

我覺得共同的生活經驗是很重要的。與障礙者或病人越有共同生活經驗,越能舉一反三,知道合理的態度是什麼。

➤ 藝術介入社會,在作品出現前,最上游的設計,就有關鍵意義 張亦絢 :我也想談文學或藝術介入的重要性。法國藝術家蘇菲.卡爾(Sophie Calle)曾做過一系列關於盲人的作品。很多人將她定位為攝影師,但她坦承自己是不會攝影的攝影師,並不精於攝影技術。我曾看過她在龐畢度中心關於盲人的展品,首先,她在盲人的攝影作品旁,放置播放錄音的設備,可以聽到她與盲人的訪談。記得有個提問是:「什麼是你記得的美麗圖像?」我那時一個一個作品體驗,非常震撼,可以感知到,很多視覺也看不到東西。在聆聽完這些訪談之後,觀眾能感受到很多雙眼無法感知的事物。

法國藝術家蘇菲.卡爾(攝影:Pascal Ferro)

這個經驗,讓我很敬佩卡爾的作品,她啟發了一個東西:必須否定單一知覺,才能獲得更深、更廣的知覺。因為她了解攝影,所以藉攝影傳達出:任何的障礙或疾病,其實不是感受的喪失,而是有截然不同的感受方式。

這可能也是為什麼創作者總是對疾病感興趣的原因之一,「感受」確實是多變、多角度的。事實上藝術家並沒有真正生產出她自己的素材,比如說那些錄音,基本上都是盲人們提供給她。藝術家做到的是,將兩者並置,實踐自己的想法,這便是我認為藝術家跟文學家可以介入的方式。這也可以彌補、深化一般人與疾病和障礙者之間的關係。

我認為跟金息的作品《最後一個人》,是非常有對照功能的。卡爾作品有趣之處,不只是作品最後所呈現的狀態,而是在更上游時,她決定了什麼東西該進入攝影這個區域,藝術性也在此時開始處理並思考與社會的關係。

文學史其實一直有個不太好的傳統,認為文學性跟社會的關係,是介入或是彼此消磨的,我其實不太贊成這樣的想法。

金息的作品,一方面保留受難者、慰安婦的證言;另一方面,她其實也在上游就思考了社會關係的重建和串聯。「文學性」在作品出來之前,在最上游時,思考什麼東西應該要進入文學時,就十分關鍵。

➤ 與疾病的距離,疾病的不同形象 何致和 :昨天回去之後,我也想了很晚,檢討自己的作品外,我也思考為什麼大家喜愛書寫疾病,閱讀疾病文學?我想可能跟求生本能有關係。大多數人不喜歡疾病,疾病包含了不舒服的感受與情緒,令人恐懼、悲傷、焦慮、緊張、自我否定、孤單,懷疑信仰,甚至人生價值觀都可能分崩離析,這些都是負面的情緒。心理學家認為,潛意識會用負面情緒提醒人避開危險。人類行為學家曾分析,為什麼人類從小就喜歡聽故事?也與生存本能、生存競爭相關,可以從別人的經驗或虛構的故事中,學習避開危險,保護自己。

這幾年疫情蔓延,我們被要求保持社交距離,可是並不是所有的疾病都會讓人產生距離。距離跟疾病本身的「形象」有密切關係,我們對不同的病症會塑造出不同的形象。這樣的討論,也許有給疾病貼標籤的嫌疑,有點刻板化,但也不容否認,這些刻板形象在文學創作之中,有時也發揮重要作用,並不是一無是處。

形象學研究起來非常有意思,譬如心臟病經常被賦予美人的形象,比如西子捧心,比如韓劇《王后傘下》世子妃尹清荷有先天性心臟病。如果心臟病有美人形象,性病可能是色狼的形象,憂鬱症有藝術家的形象,幻想症像天才。

請老師發表或分享,Covid-19對我們來說是怎樣的形象?如果疾病的形象會決定群己的距離遠近,經過這三年的疫情,你們的想法、觀念,在創作、文學上的態度,有沒有重新思考什麼事情?或者是對你們未來的文學道路有沒有產生什麼影響跟改變?

➤ 不是人、非人 非常 嚴重的問題,問題在於,桑塔格提到疾病的隱喻,並不是鼓勵找出疾病的各種隱喻,應是認識到隱喻阻礙了對疾病的真正了解,妨礙病人真正的詮釋權。

我剛好前不久重讀了金息引用的《滅頂與生還》,作者普利摩.李維(Primo Levi)提到集中營時,很大的問題其實是,人心中的刻板印象,有時是「不需要」他人提供,他任意想像的一些東西就會變成刻板印象,這會阻止見證者與他們進行真正現況的溝通。

我讀金息《最後一個人》之前,也讀過一些關於慰安婦的研究或報導,可是閱讀這本書,我認為最了不起的地方,仍然是破除了我可能有的刻板印象。這本小說以更具體的細節,讓我了解慰安婦的狀況。

過去,不管是我自己的作品,或者評論界希望我介紹的作品,經常是跟性暴力受害有關。開始準備這場研討會,讀了金息的作品後,我有個很大的轉變——我認知到性暴力受害跟疾病/健康,是非常有關係的。復健跟重返社會是很接近的概念,也是很重要的環節,這兩者在研討會之前,我從來都沒有把它們連在一起。

金息與星野的作品,其實不太一樣,但有共同碰觸的概念,就是關於「不是人」。他們用了不同的角度處理了「不是人」的問題,不是人就是非人,非人有幾種意思,一個是相對於物,另外一個則是相對於奴隸,我之前是這樣想,可是我後來想到,奴隸跟物,其實是同一回事。

➤ 究竟是個人意志,還是其他外在力量,驅動人的善行與惡行? 星野智幸 :剛剛亦絢提到「非人」這個關鍵字,我現在剛好在日本的報社上寫了一個連載,標題就是「不是人」。一般講不是人,日文跟中文的意思很像,指這個人非常冷酷無情,但我想要講的不只是這樣,而是人有時候不如想像,並不處於「人的狀態」。

剛剛主持人問到,如果對疾病有個形象,我想像中的新冠肺炎會是怎樣的形象?在我看來,它是個非常聰明的「間諜集團」。好像抓到它真面目時,它突然又換面孔,潛入到你的集團當中。間諜的本質在於,它不惜要喪失自我,喪失原本的樣貌,也要偽裝成對方陣營。從這個角度來看,新冠肺炎是非常優秀的間諜。當然它是病毒,不是人,人類社會在新冠肺炎這麼優秀的間諜控制、影響之下,也發生了自己沒有意識到、不得不做出非常多的改變。

如果我們把自己抽離開,想像在一片樹林中,風吹過樹林後,樹葉擺動。假設有架無人機從上方往下攝影,發現了樹葉的擺動是有一定的規律。不管風吹過樹葉或疫情給人類世界的變動,似乎都有一些類似的性質。

我最近正在思考的是,人類常常覺得所有的行動是被個人意志所驅動,但或許有時候像風吹過樹,在一股無形、巨大的力量之下被驅動,除了這些外在力量,受自我意志所驅動的會是什麼呢?這是我現在在思考的問題。

身處巨大的浪潮之中,或許人的意志,比過去我們自己所以為的,世界、社會所以為的,能發揮的功能更渺小。但個人意志,對每個人來說,也是確確實實存在著,這相當重要。

➤ 疫情期間,不與人見面時,我忘記我是重聽的 星野智幸 :金息提到她採訪一些視覺障礙朋友的經驗。我其實左耳有一點重聽,2008年時,我突發性的重聽,不是完全聽不見,大概只能聽得見一半的聲音。失去聽覺後,身邊也多了些重聽的朋友,有些是出生就完全聽不見的,有些是在成長的過程中,突然失去聽力的,程度各有不同,與疾病的相處方法也不太一樣。

面臨這樣的鉅變,有些人因為成了所謂的「殘障者」,開始變得非常悲觀。另一些人則是將原本對正常標準的認知,放變寬鬆一點。我自己是選擇後者,我需要花一點時間,調整原有的標準。自從決心改變標準,我也開始裝助聽器。既然聽不見,就裝助聽器,跟視力不好的人戴眼鏡是相同的道理。因為肉眼無法辨識,重聽是很容易被社會忽視的,所以我刻意裝上助聽器,也是希望能讓他人發現。

疫情期間,因為不出門,沒有與人見面的必要,我幾乎不需要戴助聽器。疫情成為了一段我不用思考「聽不聽得見」的時間。可是,長時間不見人,還是會為我帶來一些心理壓力,所以偶爾還是會主動跟朋友見面喝酒。跟許久不見的朋友相見時,我重新想起自己是聽不見的。

如此,個人的意志就開始發揮功能了。我有兩個選擇,一是每次出去要戴助聽器,好麻煩,不要跟朋友見面好了;或者我也可以選擇,既然已經調整過一次標準,那我就再一次調整標準,適應周邊的生活。

跟大家分享我對於個人意志的看法,還有到底人是不是人,我從生活當中的一些小細節觀察自己,今後也會把這些感觸、思考繼續寫在我的小說中。

➤ 從慰安婦奶奶身上,看見人類的尊嚴與驚人的恢復力 金息 :我見過的視覺障礙者、慰安婦奶奶或是一些有創傷的奶奶,拜訪他們時,若要形容他們的形象,應該是「磁鐵」加「天使」。這不是溢美之詞,而是與他們相處之後,我心中真實的想法。

因為出了一系列談論慰安婦的書籍,內容都是相當痛苦的故事,所以身邊的人常常擔心我會不會內心也有創傷,非常擔心。但我拜訪這些慰安婦奶奶,每次跟她們聊天,她們光只是坐在那裡,就帶給我非常大的療癒。

有一位15歲成為慰安婦,另一位則在13歲成為慰安婦,因為很小就成為慰安婦,沒有好好地度過自己的人生,她們沒有家庭、小孩,一輩子懷抱著羞恥的心,過著非常貧困的生活。其中一位故鄉在平壤,但她與家人完全斷絕,像孤兒一樣地生活著,超過90歲。令我驚訝的是,她們的語言、表情或是感情,看不出受盡苦難,而是非常有威嚴的大人。這讓我驚訝於人類的恢復力,是多麼偉大。沒有經歷過那些可怕經歷的我,卻非常的懦弱、軟弱。跟她們訪談時,我反觀自己,對人類的尊嚴、恢復力有更大的體認。

在寫《最後一個人》時,雖然會有疲累的心情,可是因為跟她們在一起,讓我可以完全忽略疲憊。寫文章、小說,其實不是我幫助慰安婦奶奶找到被毀損的人權,而是因為傾聽她們的故事,寫下來,反而恢復了我自己作為人的人權或尊嚴。所以,她們對我來說,像天使一樣。

為什麼以「磁鐵」形容呢?做訪談時,其實慰安婦奶奶與我都非常需要耐心,有時一整天都在做訪談,或是在過夜後繼續訪談,有次工作疲累,想要回家時,奶奶跟我說:「不要走,不要走」,靠在我的背上睡覺,讓我感到非常溫暖。所以,我覺得奶奶對我來說像磁鐵。

➤ 有著與正常人不同的能力、故事與題材 金息 :我剛剛提到訪談4位視覺障礙者的故事,有一位本來是弱視,20幾歲成了全盲。他是盲人學校的英文老師,我曾到學校聽他上課,教室裡只有6位學生。其中一位女孩非常瘦小,小學五年級卻看起來像三年級,一出生就是全盲。因為老師是20歲中期才變成盲人,所以出生全盲的人所擁有的敏感聽覺與觸覺,他是沒有的,因此在教室移動時,他也比出生就全盲的人更遲鈍。有次下課時,老師的拐杖沒拿穩,掉了下來,無法移動,一直在找。突然間,小女生問老師怎麼了,他說拐杖不見了,小女生說:「老師你靠著我,我帶你去要去的地方。」對於從弱視變全盲的人而言,這位出生後全盲的小女生,就是天使。

我認為那些盲人,可以看到正常人看不到的東西,那些聽不到的人,會聽到一些我們聽不到的事情——正常人聽不到、一般人認為不存在的聲音,對他們來說是確實存在的聲音。

我覺得他們其實有我們不知道的特別能力,這些病人、障礙者,對於正常人而言,有著不同的故事與更豐盛的題材,像磁鐵一樣,給我們更寬廣的書寫題材。

張亦絢 :剛剛聊了很多金息的《最後一個人》,也想向大家推薦星野智幸的《俺俺》,是一本非常有預知力的小說,它描述的,與其說與疾病有關,也可以說跟徵候性、社會性更相關。它其實對現代的裝置,如手機等各種設備怎樣改變人與人的關係,提出許多深具思考的切面,恐怖又爆笑。非常推薦大家一起來好好讀這兩本小說。

何致和 :政大台文所非常用心,請來非常重量級的作家。如果同意疾病跟文學密切關係,甚至可能會催生文學作品的話,我想,這3年來,全世界都捲進去了。等它過去後,會不會刺激更多創作靈感與動機?在未來的10年、20年爆發出所謂的Covid-19文學潮流呢?我覺得很有可能,也希望它成為可能。今天非常感謝幾位貴賓的參與,謝謝大家。●

剛剛談到疾病時,「距離」也是非常值得發人深省的重要關鍵之一。星野以親身經歷,省思日本的自我拘束文化。金息筆下的慰安婦,也很像凝視疾病所造成的傷痛,慰安婦的歷程,像描寫極兇惡的病症作用在女子的身上,令人坐立難安。亦絢也提到,她認為界線、距離應該是虛線,我們跟疾病的距離,其關係不是絕對的。

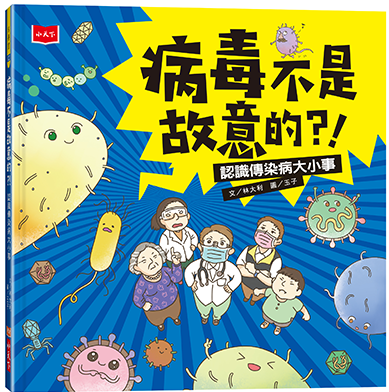

剛剛談到疾病時,「距離」也是非常值得發人深省的重要關鍵之一。星野以親身經歷,省思日本的自我拘束文化。金息筆下的慰安婦,也很像凝視疾病所造成的傷痛,慰安婦的歷程,像描寫極兇惡的病症作用在女子的身上,令人坐立難安。亦絢也提到,她認為界線、距離應該是虛線,我們跟疾病的距離,其關係不是絕對的。 張亦絢:Covid-19之後,台灣出了一本童書《病毒不是故意的》,當然病毒不是故意的。在疾病的這個問題上,無論是隱喻或刻板印象,我認為是非常嚴重的問題,問題在於,桑塔格提到疾病的隱喻,並不是鼓勵找出疾病的各種隱喻,應是認識到隱喻阻礙了對疾病的真正了解,妨礙病人真正的詮釋權。

張亦絢:Covid-19之後,台灣出了一本童書《病毒不是故意的》,當然病毒不是故意的。在疾病的這個問題上,無論是隱喻或刻板印象,我認為是非常嚴重的問題,問題在於,桑塔格提到疾病的隱喻,並不是鼓勵找出疾病的各種隱喻,應是認識到隱喻阻礙了對疾病的真正了解,妨礙病人真正的詮釋權。 生來就失去聽力的人和成長過程中失去聽力的人,是非常不一樣的。後來失去聽力的人有所謂正常的標準,覺得聽得見才是自然的、理所當然的,也因此,他會經歷失去聽力的過程。

生來就失去聽力的人和成長過程中失去聽力的人,是非常不一樣的。後來失去聽力的人有所謂正常的標準,覺得聽得見才是自然的、理所當然的,也因此,他會經歷失去聽力的過程。

現場》我們並不與苦難截然二分:魏明毅X胡慕情對談《受苦的倒影》

➤探索苦難從何而來:以書寫作為實踐

曾暫別十多年心理諮商職涯,考入清大人類所,畢業後重回本行的魏明毅,面色紅潤,一身白衣出席對談會場。睽違7年的新書《受苦的倒影》讓人正襟危坐,魏明毅一到場,見到春山出版總編輯莊瑞琳以及現為《鏡週刊》文化組採訪主任的與談人胡慕情,氛圍緊張熱鬧。「你知道嗎?她也準備了逐字稿。」「幹嘛學我啦!我是沒逐字稿講不出來。」彷如下課迫不及待轉身交流的同班同學,表露真性情。

膽敢抬頭凝視背負苦痛與創傷者的人,或許都眼冷手暖心熱,勇於逆風,朝罕有人跡的方向追尋苦難來處。細究兩位對談人走過的路,有些經驗彷彿能隔空映照。

胡慕情最早在《立報》跑教育社福線,後來接觸到樂生保留運動,全心關注社會議題,尤其是環境與土地徵收。這也促使她提筆寫下苗栗灣寶里對抗土地徵收的歷程《黏土:灣寶,一段人與土地的簡史》,在2016年得到第40屆金鼎獎非文學圖書獎肯定。隔年,魏明毅改寫自人類學碩論的第一本書《靜寂工人:碼頭的日與夜》獲頒第41屆金鼎獎非文學圖書獎。

《靜寂工人》出版之際,是國內外大事投石般引起漣漪陣陣的2016年:英國脫歐,川普當選美國總統,蔡英文成為台灣首任女性總統。土地徵收抗爭方興未艾,華航空服員職業工會罷工。全球時局動盪之際,魏明毅卻藉由書寫,引讀者行至經濟條件不復以往、人口外流、衰弱而安靜的基隆,爬梳、指認全球政經結構的轉變如何劇烈牽動地方,了解碼頭工人從意氣風發到蒼白寡言的生命敘事。

震撼社會的內湖隨機殺人案亦發生於2016年,距鄭捷犯下台北捷運隨機殺人案竟不到700日。北捷隨機殺人事件,正是胡慕情報導轉向探究高度爭議社會案件的關鍵:她的目光從環境、土地議題,往極端深淵去,意圖撼動大眾對於人性之惡,對於生死、刑罰和正義的價值觀。

胡慕情在部落格「我們甚至失去了黃昏」,詳實記載2006至2021年間,報導容納不了的個人省思與批判,恰與《受苦的倒影》遙相呼應。其實更早之前,魏明毅曾於1999年前往921地震災區,協助居民心理重建。2009年,胡慕情造訪受到莫拉克風災重創的小林村,寫下力透紙背的災區筆記系列文章。大規模的苦難對兩人的召喚,可見一斑。

對談現場,胡慕情表示,她對於題目有一套個人的選擇邏輯,也對於報導能造就的影響有所期許:「作為記者,我會希望我的報導是有用的,可以改變一些現實的政策。所以我開始去思考這個重複的受苦的狀態,到底是從何而來。也因為這樣的契機,我才決定我要開始寫書。」2013年胡慕情動筆寫《黏土》,記下張木村、洪箱夫婦耗費16年歲月,成功對抗竹科四期與後龍科技園區的強制徵收案,保留了土地跟家園的歷程。

她意圖透過書寫營造社會影響,讓大眾關注徵收發生的原因,無論是資本主義邏輯下的土地資源分配判準,或者政治經濟結構的發展脈絡,藉以遏止徵收苦難再發生。然而,即便政府迫於輿論進行《土地徵收條例》修法,後續仍有粗暴的徵收憾事發生,如:苗栗大埔張藥房強拆、桃園航空城與社子島開發案。這令她感到困惑也挫敗,質疑「寫環境報導是沒有用的,沒有辦法改變任何事」。

這份自我懷疑,讓胡慕情轉向關心社會案件,展開對鄭捷案為期3年的獨立調查,後輾轉進入《鏡周刊》,在充沛資源下進行深度專題的採訪撰寫。主題一字排開,觸目驚心:台鐵殺警案、日月明功集體虐死兒少案、台南湯姆熊殺童案、長庚醫學生縱火案、華山分屍案。以上題目無不與胡慕情尚未能解開的疑問,欲發展、溝通與探索的潛在設定有關:「我會挑選哪個案件值得我去寫,那一定有我想要跟社會大眾溝通的地方,想讓大家去思考某些問題。」

她以北捷殺人案為例,「我核心的終極提問,其實是:台灣社會到底是怎麼去看待生命這件事情的?一個對社會毫無價值,毫無貢獻的生命,他是不是值得被愛?」胡慕情在鏡好聽節目「血是怎麼冷卻的」說到:「我就在我們之中,如果冷漠,他人的地獄,最後也是我們自己的。」

回想這系列報導的生成,胡慕情坦陳:「這整個探問的過程,對我來講其實也是某一種受苦的過程。因為你必須不斷地挑戰、也挑釁社會大眾。你在書寫的過程當中,必須要去面對受苦的這些人。」這也對應到她曾在部落格提及吳明益《苦雨之地》摘句:「痛苦是人類結盟的形式,是人類的社交。」

魏明毅則自剖:「我在基隆跑的田野,我所遇到的這些人,他們都讓我再再決定,我要以書寫作為一種實踐。我要實踐什麼?」她停頓了一下,接著說:「既然沒有人是神,所以我就不可能從源頭讓苦難,控制它少發生一些,或是讓大家變得更強壯一些,恐怕沒有辦法做這些事情。」

「我就問一個其實很微小,很卑微的問題——我不敢奢望苦難不要出現,但是有沒有可能苦難可以少一丁點?就是少一丁點就好了,不要那麼苦。」這便是魏明毅察覺苦難一再發生的時候,凡人能如何行動的方案:將寫作視為對話的開端。

《受苦的倒影》以田野備忘錄的形式出版,是魏明毅帶著人類學養分返回本行後,記載第一線「苦難工作者」的反身性思考。莊瑞琳認為,這本新書深刻表現出諮商心理師的工作特殊性,有別於《靜寂工人》的文學感,展現魏明毅穿梭於心理學與人類學的「雙向」性質:「《靜寂工人》裡面,她帶著諮商師的耳朵進去了(基隆)這個田野,但在《受苦的倒影》,我們會看到人類學的東西,就進到她的諮商心理工作領域。」

然而莊瑞琳也提到,《受苦的倒影》作為田野筆記,「既沒有答案,也沒有想要提供答案。」卻有如提供讀者「線頭」,示範如何梳理紛亂、挫敗的情緒與人際關係。她說:「即便是我自己,也從中找到很多思考的入口。」

魏明毅直說:「第二本的書寫,我就不寫故事了。」大幅調整的寫作轉向,所為何事?胡慕情從兩本書都感受到魏明毅對當事人的尊重與保護,以及「寫作者對於未知的敬意」。她好奇詢問魏明毅,決定敘事腔調的背後考量是什麼?

➤寫作設定的轉向:避免生命經驗被廉價化

「在寫《靜寂》的時候,是希望大家能從一個局外人的角色進入局內,看那群碼頭工人的故事。但我後來發現,我好像沒有做到。」魏明毅表示,《靜寂工人》出版後收到最多的讀者感想是「他們(碼頭工人)真的好可憐」,這顯露了讀者並無抹消「他們/我們」的界線,仍固守局外人身分窺視魏明毅所採集的、受訪者真實的生命經驗。

「一旦它被當成一個遙遠的事件、遙遠的故事來看,對我來講,他們的生命故事就會流於廉價化。我不希望我是當中的推手。」也因此,魏明毅在書寫第二本書時,語調有了巨大的改換,這是她為避免重蹈覆轍而專為自己設立的道德門檻。此外,筆觸的轉變則是因為「想要對話的對象,有一些複雜,它是複數的。」魏明毅解釋。

胡慕情對此也深有所感,以「傳播環境劣化」稱之:「我們好像很快地把人的苦難也變成可以商品化的東西。我們把受苦的人的故事變成可以用某種公式出版,或拍攝,或者被報導的狀態。」

身為媒體人,胡慕情也擔憂當事人被快速標籤化,導致「人的面貌變得扁平」的危機:「每個案件應該是不一樣的,但是,當大家想要看這類故事的時候,很容易趕快把它變成一套公式、產出,它就被消費掉了,這狀態讓我非常的不適。」以受苦為主題的寫作者與為之動容的閱聽眾,似乎都因為苦難敘事的傳播讓被書寫者的處境更廣泛地被看見了,便自我感覺良好,彷彿「做了好事」。胡慕情說:「實際上,這些東西寫出來真的改變了什麼嗎?有沒有什麼樣的副作用呢?可能都不是傳播者去承擔的,而是那個被書寫的人。」

魏明毅回應,閱聽者會直觀地將「苦難世界」進行個人歸因的傾向:「我希望大家能把所有看見的事件都放在脈絡裡頭去理解。看新聞事件,我們可能認為是他(當事人)心理比較脆弱(所以尋死)。但是我們有沒有可能回來想,今天法條或者是政治的不當作為,會如何造成一個個人的死亡?堅決的意念究竟是如何從這塊土地滋生出來的?」

這是她希望透過《受苦的倒影》第一章,第一現場「忽明忽暗的苦難形貌」去對話的:「有些苦難並沒有明顯連結到我們的日常生活。但我想告訴大家的是,你覺得很自然而然的東西,其實就是苦厄製造的來源。我對話的對象是生活在台灣這塊土地上的人。我們並沒有像自己所想像的,跟苦難截然二分。」

魏明毅也提到第二現場「藏身於階級與權力裡的平庸」。她透過克制的筆觸,向置身於社會安全網內的同業進行溫和有力的陳述:「今天在所謂專業系統裡面的人,病理性的專業結構之所以會被維持,是因為大家對於改變這件事情有最基本的抗拒。這樣的抗拒,就會導致我們在鬆動結構上有很大的困難。」她希望引發專業者的思考,提升改變的動力。《受苦的倒影》筆觸便是如此透過層層考量而決定的。

魏明毅小結說道:「《靜寂》是我作為局外人進到田野,想辦法讓自己成為局內人,再離開田野成為局外人。所以我只要專心把他們(受訪者)生命的歷史寫清楚。《受苦的倒影》牽涉到的是我相對作為局內人,但我想要出來,我想帶讀者從局外人進到native的世界,轉場就多了一場。這牽涉的考驗是,如何讓局內人願意跨到局外?」

➤受苦的當代性

魏明毅分享,之所以在本書重複提到政經、社會、文化,是由於親身經驗和觀察到「社會性的受苦」難以被簡化為醫學上「神經傳導的問題」。她舉例,在職場上曾遇過一個困惑而年輕的重鬱者,反覆尋短,拋出疑問「人為什麼要活著」,然而身邊的人卻用直接或隱晦的方式,告訴他這個問題不理性、無用且無效。

魏明毅提到,現今台灣社會普遍會用「社會性、經濟性和政治性」的共構,來界定一個人是正常或「異常、失序」:「這是很危險的假定。當我們用單一的經濟產值,去評估人是否符合社會需要的時候,我們就是用工業化的觀點去理解一個人的價值。」她解釋:「受苦究竟從何而來?當我們把市場經濟的假設當成真理來看待、我們被當成勞動物件的時候,受苦跟做為人的存在是不被肯認的,受苦就會是必然。」

胡慕情也回應:「我覺得對我來講,人生下來的一個非常重要的任務就是讓我成為我。我們每一個人都很少去問,我為什麼現在是長這個樣子?當某些事件發生的時候,會覺得跟我們沒有關係。對於未知的不好奇,或是對自己為什麼會長成這個樣子覺得理所當然。」胡慕情補充說明,我們可以怎麼面對進而減少痛苦:「不斷跟自我對話,質疑自己是必要的。如果這樣的素質不存在的話,就很難有任何讓苦難少一點的可能性。」

胡慕情且認為,當社會壓縮個人探問「如何成為我」的空間,便形成受苦的基調:「我看鄭捷的時候,他就缺乏這個空間。他想要找自己,他想要知道我是誰,但所處的環境,小自家庭、大自學校,是不允許他去探問這件事的。某些苦難是暫時性的存在,但是根深蒂固、被我視為一直存在的苦難這個東西,跟明毅一直提到人如何被物化、被宰制,背後資本主義的主旋律,其實是影響最深的。」

魏明毅接著分析,面對年輕一代的身心狀況,常會有家長問:「我們的孩子到底怎麼了?」事實上,這無助於解決任何問題。「如果你探到底去問,不是我們的孩子到底怎麼了,而是我們怎麼讓孩子的痛苦在這樣的環境裡頭滋生出來?挑戰的是,擁有政治和經濟權力的成年人,願不願意去看見自己所餵養給孩子,心理上跟身體上的東西會是什麼?在這個結構裡頭扮演了什麼樣的角色?」

魏明毅時刻提醒結構的存在,因為受苦不僅是一個人的事,而造成受苦的結構,也不是恆久穩固、不能動搖的:「很多人會說既然社會情境或是文化結構這麼龐大,那我們作為個人怎麼辦?各位不要忘記,社會跟文化是我們,你、我、他組成的。」

這跟魏明毅想透過《受苦的倒影》傳達出「人是能動的主體」的強烈訊息有關。

➤人寓居於世,是能動的主體

「我們總是可以想採取什麼樣的方式去回應,不管後果是不是如我們所願。你明知不可為而為之,你就去做你覺得你可以做、應該要做的事。」魏明毅如此詮釋「能動性」,並說這是人可貴的地方。

此外,她也極力呼籲不應使用「助人工作者」的職稱,建議應以「公共事務參與者」替代。魏明毅認為「助人工作者」隱含了上對下的視角,也將帶來耗竭。改換職稱,就有機會重新改變工作者的觀點、任務和角色:「所謂的助人工作者,他其實是在暗示我們就是做最低階的承接。對方有情緒,我們就勞動。助人要手心向上。因為你就是苦難的終點,要把苦難全部都收納到自己的口袋裡面。手心向上,所以會有承受不了的時候,一定會夭折。作為公共參與者,你是一個通道。今天事件或是暫時受苦的人,因為跟你交會,有機會用不同的觀點、用不同的尺度去看自己跟苦難的關係。」

魏明毅延伸說明:「我都很鼓勵一線工作人員不要再用助人工作者去稱呼自己,我們可以這樣去期待、暗示、假設自己就是一個公共事務的參與者。公共事務的參與者,我們以充權(empower)去理解工作對象,反而越工作,能力越增加。就像醫療單位,我們以此謀生,但是我們並不意圖盡可能快速地去積累無限量的經濟資本。」

對談活動結束前,莊瑞琳分享她對書名的理解:「對我來講,書名《受苦的倒影》的關鍵其實不是苦,也不是受苦,可能是倒影。因為倒影同時有反身的意思在裡面——你可能看到的不是別人的受苦,很多時候是要去看自己、看身邊的現象。表面下的影子,我們是否都有看到了?我們怎樣在明毅的書裡,找到一個凝視的方法?」

此外莊瑞琳也提到.《受苦的倒影》責編莊舒晴與作者討論時,令她印象最深刻的一句話是:「不要害怕受苦。」莊瑞琳笑著說,「可是她不想要把這句話輕易的寫出來,所以你們不會在這本書裡面看到這句話。」

魏明毅在全書最後、第三現場「生命的多重歷程與開放結局」,以〈那些灰階的意念與行動〉揭露自己面對痛苦的經驗。那是2017年底,魏明毅為了直面《靜寂工人》書寫後產生的灰色狀態,工作喊停,離開台灣。這方法被她命名為「偶爾死一下」或「偶爾死一死」。

「當我想盡辦法讓自己能往前,找到的方式是在這個世界先『死一下』。這帶來了無限生機。在那個地方偶爾死一下,你可以暫時到這個世界再活一活。生命大概就是這樣組合起來的。」魏明毅接著說:「當你願意去相信自己可能會遇上一些不可預期的時候,才會知道所有的結局都是一個暫時的結局。為什麼?你現在的痛苦、你現在的不舒適、你現在的苦厄,是此時此刻,你不知道下一刻你會發生什麼事情。」

這樣「死一死」的哲學,讓人不禁想到《成為一個人:一個治療者對心理治療的觀點》作者卡爾.羅哲斯(Carl Rogers)的這段話:

作者:魏明毅

出版:春山出版

定價:400元

【內容簡介➤】

作者簡介:魏明毅

清華大學人類所碩士。資深諮商心理師與社工領域督導。著有《靜寂工人:碼頭的日與夜》,曾獲第46屆金鼎獎與2017臺北國際書展非小說類首獎。

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量