OB短評》#414 破敗中撞擊出小小奇觀的極品好書懶人包

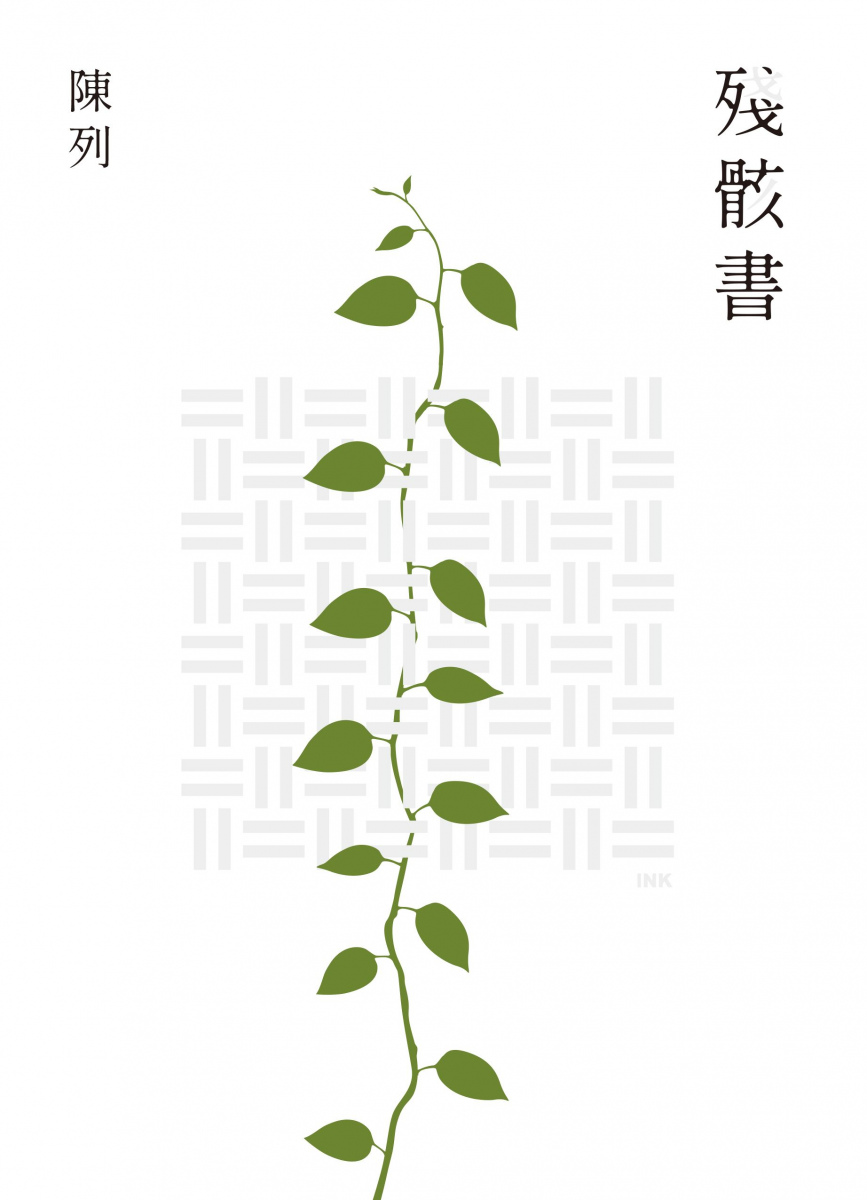

●殘骸書

陳列著,印刻出版,399元

推薦原因: 議 樂 益

曾因「馬克思主義」一詞入獄的作者,寫下這本屬於「當下」的獄中回憶,但意不在重塑苦難,而是探問「記憶」與「遺忘」共構的生命樣態。書中的回憶可為白恐政治犯思想犯的歷史留下重要線索,但特別的是作者在當代回訪曾被關押、現已轉型為紀念遺址的空間對其「記憶」帶來的衝擊。從當下的「遺忘」帶來的焦慮與恐懼,連結到過往的經驗,複雜化記憶政治,亦深入心靈的傷口。【內容簡介➤】

●身故受益人之死

張詠詮著,雙囍出版,390元

推薦原因: 文 樂

這黑白分明的封面也太像社會案件了,內頁的詩文居然也不遑多讓,各種傷害、謊言、耍廢輪番上陣,毫無理由又咎由自取。面對無可迴避的必然破敗,作者採取的策略是演更大,奮力撞擊出小小的奇觀,有點虐,有點爽,其實我不委屈。在流光溢彩的詩圈裡,如此近乎無賴派的詩種,或能成為蟲洞式存在。【內容簡介➤】

●有愛就是一家人

我們這個時代的多元家庭想像圖

We are Family: What Really Matters for Parents and Children

蘇珊.葛倫伯克(Susan Golombok)著,劉雨津譯,臺灣商務出版,490元

推薦原因: 知 議 益

此書以超過40年的案例實證與論述發展,直指「家庭」的核心意義。透過辨析同志伴侶、跨性別父母、人工生殖、單親領養、親職分工等跨時代的議題發展、與私密動人的真實故事,作者落實家庭的多元本質不在其形式(異性或同性、血緣親屬),而是成員間的情感羈絆。正視這一核心意義,或許就能改變家庭為許多人帶來的束縛與傷害。【內容簡介➤】

●離散與回歸(上、下冊)

在滿洲的臺灣人(1905-1948)

許雪姬著,左岸文化,1260元

推薦原因: 知 議 樂

作者在多年研究大量史料的堅實基礎上,系統性地梳理、分析20世紀前半葉在日本帝國統治下台灣人移住滿洲之歷史,並從離散(diaspora)概念的視角,檢視移住滿洲台灣人的身分認同與歷史記憶。本書從東亞的整體視野出發,結合細緻具體的個案生命史研究,巧妙地將台灣、滿洲與日本的歷史進行連結,是一本在學術視野上將台灣史提升至國際史視野的學術佳作。【內容簡介➤】

●白令海峽的輓歌

漂浮在自然與文明之間的海岸,現代人類殖民萬物的野心與潰敗

Floating Coast: An Environmental History of the Bering Strait

芭絲榭芭.德穆思(Bathsheba Demuth)著,鼎玉鉉譯,臺灣商務出版,630元

推薦原因: 知 批 議 樂 益

此書結合《白鯨記》與《老人與海》的人文倫理辯證,以及充滿詩意的歷史敘事,追蹤了19世紀中期至20世紀末的海洋生態史與文化誌,在知識與思想上都開啟浩瀚廣漠的閱讀視野。白令海與極圈生態,因其險惡地理環境被視為人類現代發展的「他者」,作者賦予這一他者的歷史性與能動性,為當代討論動物倫理、自然永續提供了極具批判力的深刻見解與提醒。【內容簡介➤】

●沒有終點的戰爭

二戰波蘭猶太少女和她們不為人知的戰鬥

The Light of Days: The Untold Story of Women Resistance Fighters in Hitler’s Ghettos

茱蒂.巴塔利恩(Judy Batalion)著,聞翊均譯,臺灣商務出版,690元

推薦原因: 知 議 樂 益

戰爭史與政治史不乏以史料事件、重要人物為針線穿引的著作,然而此書接續補充無名的人物、被忽略的個人、少見的女性身影,記錄了納粹迫害高峰時期,波蘭猶太女戰士隊的堅毅、聰慧、悔恨、矛盾,以及非常時期中保持日常情感的抗戰痕跡,更觸及戰後個人身分與國族歷史間的斷裂問題,是一本讀來驚心動魄、啟發人心的作品。【內容簡介➤】

●日本監獄官現身說法

死刑紀實

刑務官が明かす死刑の話

一之瀨はち著,蕭辰倢譯,台灣東販,300元

推薦原因: 知 議 樂

Curiouser and curiouser!居然用如此人畜無害的卡哇伊畫風,詳細介紹死刑施作的大小事,完全把人命關天的難題二次元化,實在是辛口黑色幽默。也對呀,why not?但凡是件事,就可以用得上豆知識整理術。好吃這味的快來體驗一下被死刑的感覺,VR、AR任腦補,說不定會有瀕死經驗。要記得回來喲。【內容簡介➤】

●不被愛也沒關係

愛されなくても別に

武田綾乃著,王華懋譯,悅知文化,380元

推薦原因: 議 文 樂

小說描寫以愛為名的暴力、以親情為由的枷鎖,但深刻梳理暴力的內涵、枷鎖的質地,指向強迫幸福的社會價值,重構生命的意義。在這些看似宏大的命題裡,小說不說教不賣慘,而是透過一個堅毅又困惑的年輕個體,凸顯人際關係與自我價值間恆久的矛盾,並提出和解的方式。【內容簡介➤】

●謎病睡美人

各種罕見心身症的奇妙故事,一位腦神經專家的醫療人類學全球踏查報告

The Sleeping Beauties: And Other Stories of Mystery Illness

蘇珊.歐蘇利文(Suzanne O’Sullivan)著,朱怡康譯,麥田出版,480元

推薦原因: 知 議 樂 益

如此大費周章把所有的昏症睡症蒐集成一冊,作者顯然對睡美人的童話情有獨鍾,一如書名所示。華麗的個案也頗具奇幻色彩,讀來有怪奇物語的既視感,尤其是一大票的症狀都屬於身心症的範疇,這可是現代醫學無法自誇的灰色地帶。或許並非作者本意,但本書的確為另類療法劃出了偌大的發揮空間。【內容簡介➤】

●這才是真實的巴勒斯坦

以色列殖民、種族隔離下的抵抗與希望

王冠云著,時報出版,450元

推薦原因: 議 樂 益

此書作者透過台灣經驗對位閱讀巴勒斯坦,以生動犀利的筆觸寫下深刻而不沉重的報導文學作品。書中各篇章呈現巴勒斯坦自身作為戰場的苦難日常,但不只著墨在該地與以色列、國際地緣政治戰爭經歷,而是以小人物、性別、飲食文化、地理等主題作為理解的前景,浮現一個更立體且充滿生命力的巴勒斯坦。【內容簡介➤】

知識性.設計感.批判性.思想性.議題性.實用性.文學性. 閱讀樂趣.獨特性.公益性

話題》木偶奇遇記有多經典?每個大師都要拍一部皮諾丘

一個男孩因故離鄉,與動物好友相伴,經歷許多光怪陸離的見聞與考驗,只為了讓自己能成為擁有血肉之軀的男孩,而唯一能幫助他實現願望的是仙女⋯⋯所有熟知經典童書的影迷,大概都能立刻察覺到這是《木偶奇遇記》(Pinocchio)的故事。

由名導史丹利.庫柏力克(Stanley Kubrick)發想,後來由史蒂芬.史匹柏(Steven Spielberg)完成拍攝的科幻片《A.I.人工智慧》(A.I. Artificial Intelligence,2001),也是以《木偶奇遇記》為主的劇情設定,只是史匹柏將小木偶皮諾丘換成了形象猶如真人的機器人大衛,而蟋蟀則換成一隻機器泰迪熊。

說來確實奇特,創作於19世紀的皮諾丘,卻遠比許多早期童書角色來得更加長壽,直到現在依然沒有真正過時,反而出現許多導演競相推出新版的詮釋。其中一個理由,或許可以從史匹柏的創見當中看見:一個被賦予生命的物件,豈不正是機器人的概念?

過去看來宛如童話的故事,在高度科技化的新世紀已經逐漸成真,使得這個作品從「寓言」變成「預言」。不過回顧義大利作家柯洛蒂(Carlo Collodi)當年的創作初衷,顯然完全沒有這個企圖,他在1881年開始在《兒童報》連載這個兒童故事時,很可能只是將之定義為提供兒童聆聽的床邊故事,深究其內涵,其實是一個帶有道德訓教意義的故事。

單純講述一個小男孩學壞、後來迷途知返的故事,未免過於刻板,不夠有趣,但如果將這個尚未定型的孩子設定成木造的人物,就顯得童趣多了。柯洛帝設計了一道又一道的際遇,讓我們看見這個涉事未深的角色是如何受騙,包括相信將錢埋在特定的田裡就能「錢滾錢」長出新錢。故事也談到他因為貪玩而跑去一個不用讀書、只需玩樂的「玩具國」,最後變成一隻驢子供人奴役。

讀這個故事的小朋友可能會忍不住笑皮諾丘傻,然而柯洛帝不過是用較為極端、奇想式的角度來包裝現實生活中的陷阱,提醒不勞而獲心態的危險性。放少錢變大錢,不也是龐氏騙局(Ponzi scheme)的隱喻?而拋棄學業、沉迷於玩樂會變成驢子,也是在暗示不專心受教育的小孩總有一天會變成沒辦法為自己發聲、只能做苦力的勞工。

總歸來看,《木偶奇遇記》本質上就是一個說教故事。其中「說謊的話鼻子會變長」無疑是這個故事最為人所知的設定,不同時代、不同地域的父母都曾經以此告誡他們的孩子。鼻子會變長當然不符合現實,但幼童總是會心生畏懼,認為謊言總會被識破,因此只好向父母道出真相。

其實,真正讓這個說教故事發揚光大的,應該算是美國的迪士尼公司。在《白雪公主》動畫電影問世的同年(1937),碰巧讀到《木偶奇遇記》的動畫師諾曼.佛格森(Norman Ferguson)將英文版推薦給掌門人華特.迪士尼(Walt Disney)。據說迪士尼先生讀完愛到忍不住爆了粗口,立刻拍板決定進入製作,經過3年艱辛的創作,作品終在1940年公映。

不過一如其它童話改編的迪士尼電影遭逢的命運,原作的設定往往被改得面目全非。迪士尼版中的皮諾丘看起來可愛又富有同情心,也總是願意聽取身邊其他人的建議。但凡讀過柯洛帝原作的讀者都會嚇了一跳,因為皮諾丘在原作中可是立刻殺害了可愛的小蟋蟀,後來蟋蟀是以幽靈身分才二度登場的。原始的皮諾丘不僅暴躁、粗魯、沒文化,甚至有點欠缺人性(當然,這或許這也更符合我們對人類幼童的觀察)。

可能是歪打正著,但我覺得就角色設計來說,迪士尼版更優於原作。皮諾丘在原作中被描寫成天性就有缺陷的孩子,而迪士尼版則告訴我們,孩子無論再怎麼糟糕,他會作惡不過是因為他無知、欠缺經驗,這個觀點給人的感受更溫柔一些。

就故事整體寓意而言,迪士尼版並沒有偏離原作太多。柯洛蒂提醒孩子們必須認真讀書、勤勞工作,才能在最後成為社會上有用的人。但在1940年代的美國來看,同樣的故事卻像是在呼應1933年小羅斯福總統實施的「新政」,對美國資本主義的根基進行鞏固,鼓勵孩子節儉處世、將享樂排在工作之後,正符合美國中產階級美德的中心思想。

迪士尼版《木偶奇遇記》上映時二戰正酣,所以票房表現遠低於預期,直到戰後數次重映,才令它廣受迴響,甚至更進一步催生了其它改編版本,連價值觀與美國南轅北轍的蘇聯都數度推出改編版,足以證明這個故事具有打破國界與文化藩籬的魅力。不過一直要到21世紀後,皮諾丘的魅力才真正發威。

華語影壇有此一說:每個大師都要拍一部武俠片,而在歐美影壇,則似乎變成每個大師都要拍一部皮諾丘。

義大利名導羅貝托.貝尼尼(Roberto Benigni)在憑藉《美麗人生》(1997)橫掃奧斯卡之後,也對這個「義大利國粹」產生興趣,在2002年推出新版同名改編。不過出師不利,外界顯然不能接受一個年近50的男人出演皮諾丘,自導自演的貝尼尼還領到一座金酸莓獎最爛男主角,可說是顏面盡失。

17年後,享譽國際各大影展的義大利名導馬泰歐.賈洛尼(Matteo Garrone)也推出了新版《皮諾丘的奇幻旅程》,還請來貝尼尼飾演皮諾丘的父親。向來擅長打造奇幻場景的賈洛尼在造型設計上相當用心,皮諾丘外型雖然不如迪士尼版可愛,但多了一種寫實木工感,更具說服力,整體評價也很理想。

值得一提的是,該片是少數重現原作法院場景的改編版。在原作中,發現遭到詐騙的皮諾丘前往法院興訟,法官雖然看來仁慈,聽完它的說法「幾乎感動到流下淚來」,但最後還是派出憲兵和猛犬,判處皮諾丘4個月的有期徒刑。

這樣看來反邏輯、無厘頭的戲碼,似乎暗示了作者柯洛帝對義大利司法體制的看法。而在賈洛尼的版本中,法官要求皮諾丘必須承認自己有罪,因為「無罪可是要去坐牢的」。其它版本或許不願意放入這種太脫離主線的社會諷刺,但賈洛尼堅持呈現,也有著藉古諷今的企圖。

反觀勞勃.辛密克斯(Robert Zemeckis)在2021年為迪士尼操刀的真人同名改編版,則令人大失所望。該片只是把1940年的電影直接翻新,換成真人演出、加上新穎特效,但實在看不出非得重拍不可的原因,即便由萬人迷湯姆.漢克斯(Tom Hanks)主演,也無法為電影增色太多。

這部片唯一有趣的設計在結局,有別於過去版本糾結在皮諾丘變成人的追求,本片收場時反而讓皮諾丘也能選擇保留木偶的形貌,這呼應了現代家庭教育價值觀的改變,即不要求孩子因應父母或社會的要求而改變自己。

不過要指出的是,原作當中皮諾丘變成真人,倒也不是作者想強調皮諾丘不能保有自己的樣子,成為人只是從「壞小孩」變成「懂事的孩子」的儀式罷了。

值得玩味的是,在迪士尼真人版推出一年後,由Netflix(網飛)出資製作並發行的動畫片《吉勒摩.戴.托羅之皮諾丘》(Guillermo del Toro's Pinocchio)也問世了。串流霸主Netflix又一次證明自己的品牌能耐,硬是以這部富有想像力的新片,將死氣沉沉的迪士尼重啟版比下去。

戴.托羅的創見除了動畫表現的爐火純青,更在於將《木偶奇遇記》的背景移轉到二戰時期的義大利,原作中控制皮諾丘的馬戲團被改賦予法西斯主義背景,連墨索里尼也直接出現在戲中,還親臨皮諾丘的表演現場。

如此一來,便使得原作有了新意,皮諾丘不僅要受制於父親的期待,更面臨國家意識的操控,導致他無法成為真正的人的關鍵,就在於這些無所不在的制約。與迪士尼版本值得對照之處還在於,網飛版的皮諾丘最後的確變成了人,但他的外型卻沒有任何改變,似在暗示所謂的成為人,重點不在於外貌轉變,而在於心與精神層面。就整體深度來看,Netflix版更勝一籌。

曾執導《水底情深》(The Shape of Water)等作的墨西哥導演戴.托羅慣常以怪物來隱喻自己的外來者身分,因此在片中,一誕生就被保守村民視為魔鬼、希望除之為快的皮諾丘,也像是導演本人的化身。在移轉年代、注入生命經驗的重新詮釋下,原本說教味濃厚的童話故事也有了新的生命,讓新世代的觀眾得以重新去理解這個故事。

許多人或許會質疑,無論是1940年代迪士尼的改編還是2022年Netflix的改編,都對原作進行極大幅度的改編,這是否是對經典的不敬?我認為此說言重了,畢竟每個廣為傳頌的故事都會經過演化的過程,在不同時代被講述時,也會隨著說故事人的道德觀與信仰來進行調整,只是最後誰的版本會得到最多人喜愛、最多人去記憶,就不是我們能去預測或想像的了。

也許,百年後提起這個故事,大家想起的還是1940年代由迪士尼創作的《木偶奇遇記》,又或者是後人再次改編的全新版本也說不定。●

The Adventures of Pinocchio

作者:卡洛.柯洛蒂(Carlo Collodi)

繪者:Tonn Hsu 許彤

譯者:張璘

出版:好人出版

定價:540元

【內容簡介➤】

作者簡介:卡洛.柯洛蒂

義大利作家,最著名的作品是兒童文學經典《木偶奇遇記》。

如同維尼的作者,他在某一天將寫有皮諾丘的故事原稿寄給朋友,便在不經意間得到了賞識,未來的一百多年,皮諾丘被送到了全世界的各個角落。現今,他以《木偶奇遇記》名滿世界,在其死後成為家喻戶曉的兒童文學作家。

繪者簡介:Tonn Hsu 許彤

生於台灣台北,現為自由插畫家,作品多以漫畫風格插畫呈現。

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量