對談》那些屬於以及不屬於我們的女性經驗:李昂、楊佳嫻談《上野教授教教我!從零開始的女性主義》

編輯提問:上野千鶴子是日本女性主義理論及運動的領袖人物,最近與知名「散文漫畫家」田房永子合作《上野教授教教我!從零開始的女性主義》。請兩位先談談與上野教授及這本書的淵源?

李昂:上野是我非常重要的朋友,在女性主義方面給我很大的啟發。我在日本出版過5本書,最近的一本是小說《睡美男》,從川端康成的《睡美人》而來,上野老師覺得是很有女性意識的作品,幫我寫了兩句推薦語。我很訝異他們可以把它放到書封上,這不簡單,因為日本很多出版社認為和女性主義沾到邊就不會賣,大概要像文藝春秋這種大出版社,才有這個霸氣。

楊佳嫻:我讀的第一本上野作品是《父權體制與資本主義》,到了我會想讀這本書的年紀,這書已經絕版了,要去二手書店找。但各位可能讀過她前幾年的《厭女》,一定會對她直率尖銳的口吻印象深刻。新書中與上野對談的田房則相對溫和。這兩個不同世代、不同個性的人交換對女性社會處境的看法,讀起來特別精采,尤其她們是落實到具體生活中來看。

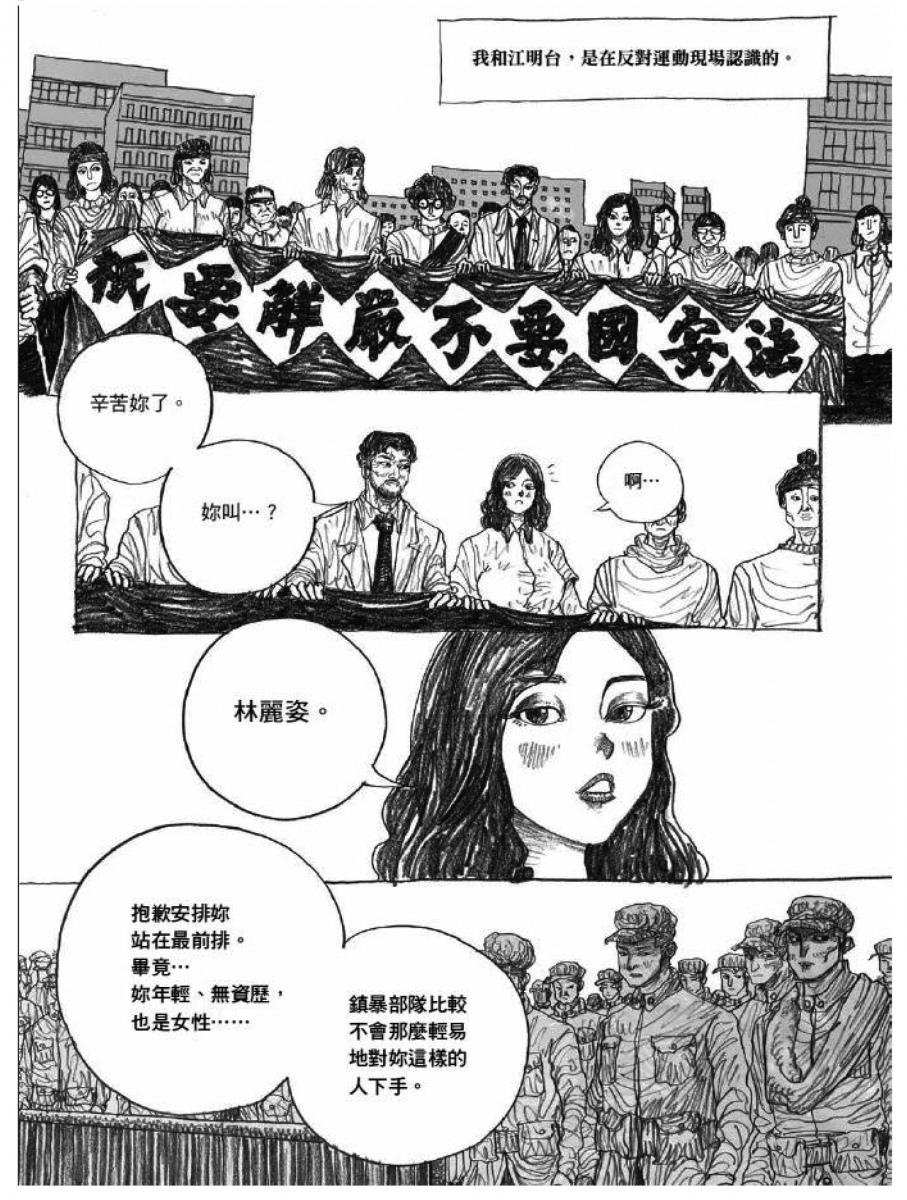

編輯提問:上野在書中分享了自己的學運經驗——訴求自由公平的社運現場,在前線的女學生卻被視為只是「想當男人的女人」,其他又被依功能分類為捏飯糰的煮飯婆、送物資的救援天使。已有性解放概念的,甚至暗地被嘲笑為公廁或當成慰安婦。那些男學生最後也還是選會打扮、能忍耐在後方等待的女生當女友,而不是同在前線的女戰友。兩位的台灣觀察為何?

李昂:上野跟我分享的學運觀察,影響我寫出《北港香爐人人插》。我從上野給的省思去看當年同時期台灣黨外運動的男女結構關係,小說裡的林麗姿因為同情即將被抓去關的男性同志,不拒絕地和這些戰友發生性關係。但等到這些男人出來了,走入權力中心之際,他們就去娶一個「身家清白」、「家世良好」的小姐。

但台灣到了近期的太陽花學運,我以作家身分進入立法院看到的已經很不一樣。差別在於日本在60年代投汽油彈、讓學校癱瘓的一波大抗爭之後,社運活動就變得很零星,走向了「健全也封建」的法治社會,激烈的學運就沒了。反而是台灣從美麗島事件和黨外運動之後,陸續還有野百合、野草莓到後來的太陽花,以及各種學運社運,我們到現在還不斷上街抗爭中,一直持續往前。而且只要我們的政治持續擺盪,親中親美、要統要獨,抗爭還是會與我們息息相關,所以女性在運動中的角色,我們都還看得到,你們也都還有機會去實現、參與、觀察、見證。

楊佳嫻:我的年紀比較尷尬,野草莓時我是博士生,在抗爭現場已經被嫌太老。到了太陽花,我是大學老師了,所謂生不逢時(笑)。但我會去現場看。我遇到兩種學生,一種會代表全部同學寫信給所有老師,說他們因為要去現場抗爭,報告考試希望能網開一面。我當時覺得很違和,你都要革命了,還管成績過不過(現場笑)。當年像劉大任或郭松棻他們在搞保釣的時候,很多人都放棄了博士學位。所以我收到這樣的信感到非常意外。

但我也看到另一種學生,還是來課堂把報告做好,再立刻回到現場,也有這樣成熟的作法。不是搞革命就非得放棄學業,想兼顧也可以,我不覺得這是什麼不道德的事,只是必須認知這是有風險的事,有個人後果就要承擔。而這種台灣街頭帶來的經驗和記憶會透過許多方式不斷傳承。當再遇到時,學生會有既繼承前一代,又屬於自己這一代想要實踐的方式。

清華的人文社會學院在太陽花結束後曾經辦過一個講座,談「運動傷害」。因為現場大家朝夕相處,其實也容易出現各種情慾的事件,可以稱是擦槍走火,或日久生情,壓力過大以身體尋求慰藉等等都有可能。但我們身為老師,會私下聽到一些女學生的困擾。她們在現場和一起抗爭的男同學發生了關係,但那到底是一夜情、露水關係、還是要交往,一直都沒講清楚。因為大家似乎處於一種革命的激情,不知道明天會如何的狀態。

男女在發生關係後的心態和期待,還是稍微不同,這跟他們的性別在社會上是如何被建置和校量有非常大的關係。今天一個參與社運的女孩子,是不是必須要顯示出我對性完全無所謂、完全開放,才會符合「革命女青年」的形象?如果發生關係後,她非常在意這份情感的正名,是否會被認為太小家子氣、不夠革命、不夠進步等等?她們會掙扎在這些問題之間,且不知該怎麼去談論或回應這種傷害。

所以到底在抗爭場合裡,女性的位置是什麼?女性在當中所感受到的、屬於女性的——即使是跟哀愁有關的情緒——是否不該出現?無論如何背後都還是可能有人說妳是香爐或公車。這類跟性別有關的運動傷害,從五四運動以降就一直存在,直到今日還無法解決。

李昂:這種討論推到極端可以回看美國60年代的嬉皮風潮,當時出現了公社(commune),強調性愛自由,要性不要戰爭。住公社講求公平分享,沒有私人財物,吃大鍋飯,性也要公平。但當時馬上面臨問題,一些長相好看、有魅力的女性沒有辦法應付這麼多——不論她喜不喜歡的——男性用「公社共享」的概念要求她們在性方面無止無境的付出。後來這些女性只好離開。60年代的嬉皮運動是人類歷史上除了索多瑪那種宗教裡的城市之外性愛最開放的時期,可是性的自由和選擇權也就隨之而來嗎?恐怕要畫上一個問號。

楊佳嫻:這讓我想到更早之前,中國女作家丁玲在她剛到延安的時候,寫了一篇有名的文章〈三八節有感〉,說她們這些懷抱著革命理想而來的女性,發現男同志會計較:妳為什麼只對騎在馬上的長官笑,我們農村來的老幹部貢獻更大,妳怎麼不理我們呢?要求她們必須平等對待。所以她就說,我來到革命根據地了,但是人們看我仍然是一個女人。

讀者提問:前陣子網路上有人在討論直男研究社現象,有些討論讓許多男性感到不快。雖然台灣的性別平權在亞洲走得很前面,可是很多性別窠臼或是攻擊形式似乎轉移到網路上。當這些性別的角力回到了社群網路這個過去所謂的公共開放空間,對於兩性會有什麼影響?或者會不會影響未來台灣性別運動的串聯?

楊佳嫻:這在上野書裡也有寫到:為什麼有些時候女性已經表達意見,但是男性怎麼樣都聽不懂?我過去在學校擔任過性平會的主管,清華大學處理案件非常積極,確實遇過很多類似的情況,女方已明確說不,但是男方理解為我們彼此喜歡,我們只是在吵架——咦,你哪裡來這樣的訊息?(現場笑)

撇除少數人的偏執傾向,我覺得這還是總體情感教育的問題。不知道是不是因為女性整體社群文化被設定得比較感性,比較願意談。而這在過去的中學教育,尤其在男校,很多時候是被撇除的。男學生成長過程當中很常被告知:你用功點,上大學就交得到女朋友等等,但上大學發現不是這樣,情況極端時,仇視的心態就會出現。不同的生理性別都需要有比較綿密、坦誠的方式討論這件事情。雖然聽起來比較高遠,但教育確實非常重要,只是收效需要較長的時間。

李昂:我其實更憂心網路帶來另一種狀況,就是出現極端的區隔:一部分的人可能走向性愛自由,機會很多;但另一部分人漸漸成為無性者,有些連性經驗都沒有,而且不是少數。

網路看起來幫助了溝通,可是人與人實際相處的機會比過去更少。我那個年代或者比我年輕一點的,想要認識人還會主動參加讀書會之類的,走出去與人實際來往。可是到了社群媒體和網路盛行時,機會一方面很多,軟體會告訴妳十公尺之外就有人要認識你,你就跟那人約去打炮都可以。但沒有辦法以這種方式介入戀愛或者性關係的人,就真的完全沒機會。而這拉扯開來,會使得我們的年輕世代出現更多的網路宅,不分男女,都可能走到完全無性的階段,而且不是出於自己的選擇。尤其是女性,男性還可以找聲色場所,女性能用金錢來交換的解決之道選擇更少。

所以比起騷擾,我更擔心網路時代會極端化這個現象。如果走到那麼一天,人們對性別的論述可能也會改變。當然這假設有點極端,但的確是個嚴肅的社會現象。

讀者提問:我是千禧後世代,近年來在台灣或是日本都有些聲音開始討論男性如何從事煮飯之類的家務,不知道未來是否可能A面B面去刻板化,走到不是特定的性別來執行,只視為單純的勞動分配?

李昂:這我可以很快回答,當下廚成了性感的活動就有可能(現場笑)。美食的風潮鼓動男人下廚成為一種潮流,在某方面溝通了A面B面,但那跟每天在家煮三餐還是不一樣的。幸好台灣美食多,外食的機會使得偶爾到B面來串流一下變容易。真正的問題會出現在小孩出生之後,這就牽扯到書裡解釋的公托育兒等等議題,女人的苦行從那裡開始。

楊佳嫻:餐飲界大廚很多都是男性,也就是說,當這個事物被發展成為耀眼的專業時,我們會發現好像男性還是多一點,當然之後也會逐漸改變。比如過去覺得護理師好像該由女性擔任,但從歷史研究來看,這個職業一開始在中世紀訓練的是男人,因為可能會見血等等,過去認為女性沒有辦法承擔這些。這也讓我們知道,其實沒有哪個職業和性別的搭配是天生如此,很多時候是社會建制的,是歷史原因所造成。既然是被建置的,一樣也可以被翻轉。

A面B面要拆除,需要發生的是整體結構性的改變,這些職業可以作為先鋒。比如說女性大廚增加了、男性看護增加了,像這樣從點狀開始鬆動,開始有些裂痕,最後才可能打掉一面牆,或甚至拆除整個鐵屋。

社會的進步不是均勻的,我們一方面會看到更多男人在做家務,願意和妻子商量家務和育兒的分擔,可是另外一方面,網路上對於同志和跨性別還有女性的惡意似乎也在滋長。所以我覺得進步從不是顯性的,更像是鋸齒狀或者是交織的情況。當我們對台灣社會覺得失望時,如果還能看到這兩邊在社會上至少是互相抗衡的狀態,就會覺得還是很有希望。●

|

|

|

作者簡介: 上野千鶴子 田房永子 |

人物》詩人不害怕AI:訪《谷川俊太郎詩選全集》譯者田原

台北如平常下著細雨,視訊鏡頭彼端的東京則相変わらず(與往常一樣)天氣晴。陽光下的田原圍著紅色圍巾,背後貼著「北九州詩人会議.詩と遠方」的海報。

比起「詩」,我更在意「遠方」兩個字。寫詩的人值得欽佩,卻不稀奇,田原寫詩,谷川俊太郎也寫詩,途經世界各個角落,都有可能與默默寫詩的人擦肩而過。至於「遠方」,則真正契合了今天的主題,遠方既是谷川俊太郎的特質,也是田原一直以來進行之事:翻譯。

谷川的詩之所以能傳遍遠方,第一個原因當然是蘊含其中的普遍精神,或者用老派的說法:世界主義。相較於日本詩史,我們更容易將谷川俊太郎放進世界詩史;然而日語畢竟不是人類共通的語言,因此還有一個原因——我們需要翻譯家來解放語言的枷鎖,讓作品走向遠方。

華文世界中幾乎所有谷川俊太郎的作品,都是由田原經手。打動讀者的不只是谷川俊太郎,其中也有部分的田原。會著手翻譯谷川俊太郎的詩,其實源自諸多偶然,田原稱自己能夠到日本留學完全是「被動的」,是「命運的安排」。初到日本之際研究的也並非日本文學,而是中國文學,距離谷川俊太郎可以說是相當遙遠。其後是在莎士比亞專家小林孝信的牽線下才與谷川俊太郎搭上線,相關故事網路上已經有諸多精彩的文章,在此就不贅述。

到日本是偶然,遇見谷川也是偶然,這個雙重偶然的緣卻長達30年之久,且仍在持續。谷川究竟有什麼樣的特質,讓田原願意擔任譯者至今?「谷川俊太郎從不將自己置身於特定社會或時代,而是在浩瀚無垠的宇宙空間盡情地去發揮想像。」他說這是谷川最迷人一點:一位經得起「時間、讀者、翻譯」三者考驗的詩人。「遇到這樣的詩人,不去譯介給自己的母語讀者,感覺會產生一種罪惡感。」田原說。

經得起時間與讀者的詩人不少,經得起「翻譯」的卻並非多數,總是不乏在自身國度享有盛名,卻不被其他語言接納的詩人。田原認為他們的問題在於文本過於封閉、缺乏普遍性,這些作品「內在的『小我』與個人情緒表現得無可挑剔,但缺乏與外部廣闊世界和宇宙的關聯性。」可能徒有空洞的抽象,可能僅停留在感傷的層面。

➤俗不傷雅vs. 俗不可耐

谷川的詩因為普遍而通俗,然而有時候,我們會將通俗視為是文學性的敵人。於是我好奇田原如何看待詩與通俗的關係,文學/藝術性與通俗之間,詩應該站在什麼位置?對於這個問題,田原認為應該要將「俗不可耐」與「俗不傷雅」劃分清楚。「如果是前者的『俗不可耐』,即使作品一時暢銷,對文學本身也意義不大。關鍵得是『俗不傷雅』,也就是說他的詩歌不流於鄙陋而有傷高雅。」這種俗不傷雅的作品才是真正難寫的。

俗不傷雅的詩是谷川,小說的話則可能是村上春樹,兩人的作品都被大量、廣泛地閱讀,卻又被界定在真正意義上的「純文學」。田原認為關鍵在於「文本的語言構成和內部結構、以及潛伏在語言背後的思想」。

俗不可耐能夠暢銷;俗不傷雅才能長銷。1882年日本開始脫離定型詩至今已140年,期間出現過不少「暢銷卻不長銷」的詩集。對此田原引用惠特曼的話:「二流的詩很快就能受人歡迎。」暢銷並不能證明自己一流,而必須是長銷。他舉例東日本大震災之後,暢銷160多萬部的詩集《人生別氣餒》,作者是90歲後開始寫詩的柴田豐。田原也讀了《人生別氣餒》,理解到這本詩集確實能夠鼓勵受挫的人,撫慰了廣大的災民。「但若從專業角度來看,這本詩集還沒有進入真正的詩歌門檻。」他說。

➤詩人不害怕AI

2023年的今天談到「普遍」,不得不想到「AI」。這一年來急速發展的AI繪圖,正是擷取大量資料庫中的普遍特徵來作畫。那麼AI是否總有一天也能寫出普遍性的詩?對此田原抱持悲觀的態度。「理由是AI寫作無論如何組合詞語,其致命的缺點是顯而易見的,那就是缺乏心靈。」他說。

AI也許能寫出「普遍像詩」的作品,若要找出語言背後的「普遍精神」,卻必須仰賴人類的心靈。甚至不要說AI,田原觀察到當代有不少寫作者儘管身為人類,卻也只是在機械式地組合詞語。「這類詩歌很容易會被初學寫作的文藝青年誤認為是前衛和新穎,其實不過是錯覺而已。」他認為這些作品詞語華麗,卻不知所云,讀起來如同嚼蠟。更重要的是:無法翻譯。對田原來說,經不住時間和翻譯考驗的詩,稱不上一流文本。

田原曾幫日本集英社的雜誌《青春與讀書》寫了篇〈語言的匠人——關於谷川俊太郎〉,其中強調谷川詩中的人文主義(ヒューマニズム),強調谷川對他者無差別的關懷。在這裡「普遍的語言」不過是谷川的手段,「普遍的人文」才是他活躍至今的原因。而這點,正是目前的AI尚無法模仿的。「對於谷川俊太郎來說,語言並非僅是表現的道具,而是存在。」田原在文中寫道。

還有一點,既是詩的弱勢也是優勢:「跟小說比,詩幾乎沒有太多的商業價值。或許恰恰正是基於這一點,詩歌始終保持著純粹性和神聖性。」田原說。

或者我們可以這樣理解:當作品的價值來自社會上的實用性,便很容易被他者取代,因此比起畫家,商業價值較高的「繪師」更能直接感受到AI的威脅。對於沒有實用性與商業價值的詩來說,更重要的條件是「必須由人類心靈來完成」。

所以詩人(目前還)不害怕AI。

➤沉默是夜晚,又是母親

田原曾以詩集《石的記憶》獲頒被稱作「日本詩壇芥川賞」的H氏賞,最近也在台灣出版了詩集《夢的標點》。我問他自身的創作是否有被谷川影響?他說這題的答案應該由第三人來回答,否則會缺乏客觀性。不過也坦言谷川的作品難以模仿,理由在於他是語言表現的天才。

比起詩,影響田原更多的是谷川的處世。兩人第一次見面,是1996年在萩原朔太郎的故鄉群馬縣前橋市,谷川受邀在世界詩人大會讀詩,當時最鮮明的印象是他與川端康成、吉川幸次郎、小澤征爾、大岡信等人同樣屬於「身高不足一米六的巨人」。至於生活中的谷川與詩中的谷川,田原認為兩者並無太大差異,〈自我介紹〉這首詩就道盡了一切:

谷川從不覺得寫詩是至高無上的榮耀,也不覺得詩人是高高在上的存在,他在隨筆〈沉默的周圍〉中如此寫道:「沉默是夜晚,它本質上是非人類的,而且是人類的敵人。但沉默同時又是母親,我們大家都是從沉默誕生的。」與其說用語言去揭示沉默的本質,莫如說詩人更忠實於自己內心沉默的力量,田原說:

「他謙卑、勤勉、對他者和世界萬物懷有巨大的同情心。這個謙卑,正是支撐谷川走到高處最重要一點。」●

詩を読む——谷川俊太郎詩選全集1+2

作者:谷川俊太郎

譯者:田原

出版:合作社出版

定價:1760元

【內容簡介➤】

作者簡介:谷川俊太郎(Shuntaro Tanikawa)

日本最負盛名的當代詩人,劇作家、散文家、翻譯家。父親谷川徹三是日本當代著名哲學家和文藝理論家。谷川生於東京,畢業於東京都立豐多摩高中。之後,決定不再升學。十七歲(1948年)時受北川幸比古等周圍朋友的影響開始詩歌創作並發表作品。十九歲(1950年)時因詩人三好達治(父親的友人)將其〈奈郎〉等五首詩推介到《文學界》雜誌發表引起注目而一舉成名。二十一歲(1952年)出版首部個人詩集《二十億光年的孤獨》,被公認為是前所未聞一種新穎抒情詩的誕生。

隨後相繼出版了《62首十四行詩》、《關於愛》、《谷川俊太郎詩集》、《旅》、《定義》、《minimal》、《我》等八十餘部詩集,以及理論專著《以語言為中心》、散文集《在詩和世界之間》、《愛的思考》、《獨身生活》和舞台劇、電影與電視劇本等。並譯有童話集《英國古代童謠集》系列和《花生》漫畫系列等圖畫書、詩集、傳記、小說等多部作品。

多年來,谷川俊太郎囊括了日本各大文學和詩歌獎。他的第二本中文版詩選《谷川俊太郎詩選》(河北教育出版社,2004年)因「以平易的語言表達深刻,以簡潔的語言表達複雜,呈現出人類精神生活的共同困惑和體現出精湛的文學品質」,於2005年在中國被授予第二屆「21世紀鼎鈞雙年文學獎」。他的英文版和其他語種的詩集也曾在美國和英國等地獲獎。2010年於香港牛津大學出版社出版《春的臨終――谷川俊太郎詩選》,2012年北京大學出版社出版《天空——谷川俊太郎詩選》,2011年獲得第三屆「中坤詩歌獎」。2022年榮獲「斯托爾加詩歌節」最高榮譽「金冠獎」,谷川先生的詩被評價為「用簡潔的表現濃縮了瞬間」、「蘊含寧靜,融合了傳統和革新」等。這是繼1996年的大岡信之後,第二個獲得該獎項的日本人。

2015年於台灣首次出版繁體中文詩作《谷川俊太郎詩選》、《二十億光年的孤獨》,2017年出版《我——谷川俊太郎詩集》,2019年出版《minimal——谷川俊太郎短詩集》,2020年出版散文詩《定義》、《心:谷川俊太郎詩集》(以上皆為合作社出版)。

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量