現場》是遺言還是里程碑的紀錄點?ChatGPT互動小說《寫給Aillen的情書》電子書發表會

引言人:聯經出版總經理陳芝宇

與談人:聯合文學雜誌總編輯王聰威、Readmoo讀墨電子書執行長龐文真、作家蕭詒徽

活動一開始,引言人陳芝宇首先分享公司內部對ChatGPT的反應:大家玩著玩著,感到新奇與佩服之餘,作為文科生大本營的出版社不免俗地思考文字創作的全新處境,包含「作家的未來」、「作家何以是作家」,甚至有人提出這是新的文藝復興:從沒接觸文學的人透過AI展現文學的全新潛能。

在如此充滿期待而非擔憂被取代的氛圍中,出現了一個異類:《聯合文學》總編輯王聰威。他接過麥克風坦承,自己玩過ChatGPT後就開始遊走在辦公室散佈著作家滅亡論,「一切都完了。」他說從幾年前微軟的寫詩人工智慧少女小冰就能看出,AI產出作品是可能的,好不好看是其次,至少它寫得出來。

王聰威分享一些小說家朋友的想法,他們抱持輕鬆的態度認為「只有人類才能夠寫出有創意的東西,才能夠真正把文學這種東西寫出來。」對此王聰威也承認不管使用ChatGPT-3還是4,他都沒能透過AI產出滿意的散文或小說。然而即便如此,他仍不甘心對AI創作的嘗試就止步於此。他說:「對於我們這種喜歡把文學逼到一個特別、一個最遠地方,好奇最遠的邊境到底是什麼的嘗試者來說,仍不太足夠。」

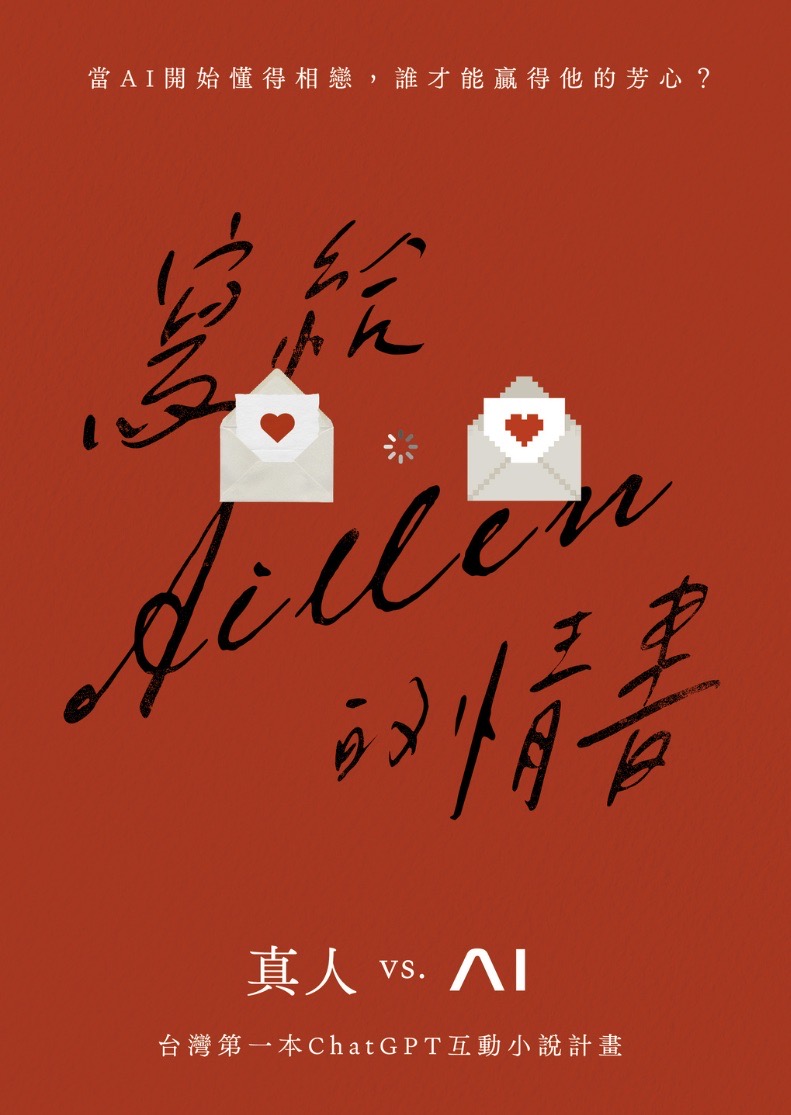

尋思著新方向的王聰威在某次與友人聊天時被問到,「有沒有可能跟AI談戀愛?」他說有可能,如果AI回答很好的話。因為現在的AI對談與反應方式就像真人一般,是可以被接受的,類似的想像早在電影《神通情人夢》、《雲端情人》就已出現。王聰威靈機一動,這些電影上映時還只是想像,現在則到了可以轉化成文學行動的時機。「我立刻想到的就是情書形式,以情書的形式成為小說。」

起初王聰威向ChatGPT輸入了王爾德、愛因斯坦、李敖寫的情書,發現AI是可以判斷的——判斷這個書寫者對它的感情(在這三例中唯一被明確拒絕的是李敖)。最明顯莫過於葉慈情書的例子,AI甚至在回覆時轉變為古典腔調。經過這些實驗,王聰威覺得可以找作家來開始人機之間的對談。企畫目的也從一開始玩玩的「測試AI多會寫東西」,變成認真透過人機之間的協力,試圖產生一部好的文學作品。

➤AI互動式小說的絕佳載體:電子書

王聰威構想的企畫不只是單純寫書信體小說,也包含作家與AI在通信過程中的互相影響。過程本身即是作品的一環,他們需要一個平台、一個電子書的載體來實現這個文學實境。於是王聰威與聯經、《聯合文學》雜誌的同仁找上已有合作經驗的Readmoo。

Readmoo讀墨執行長龐文真打趣的分享,在討論合作的時候,他一直以為Aillen是Alien(外星人),後來才發現誤會大了。回到企劃,龐文真認為《寫給Aillen的情書》是只有電子書才能呈現的,過程中可以隨時新增內容,無需等到通信都完成才出版,並且任何能打開瀏覽器的3C工具都能閱讀,讓讀者無障礙參與。

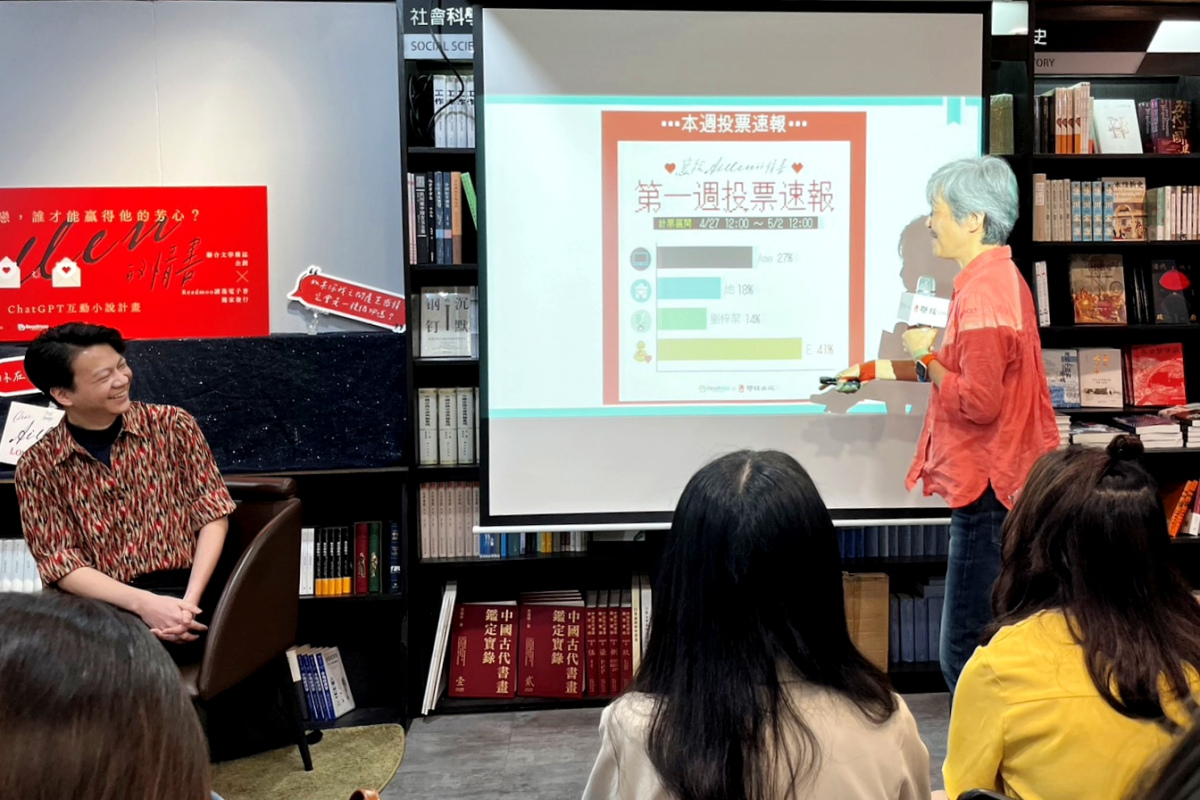

進一步來說,透過電子書可以將《寫給Aillen的情書》從作者與AI,上升到作者、AI、讀者三方互動的層面。龐文真表示,Readmoo已經規畫了閱讀、寫書評、投票三步驟。投票是讓人類讀者根據當周書信選出喜歡的作家情書,等於是讓跟AI「爭寵」的作家們,多一個人類情聖王的獎項。「把閱讀變成可以延續、擴展,活生生的互動。」龐文真也藉機發表第一周的投票結果,剛好4位作家中代表出席的蕭詒徽,第一周的情書獲得最多讀者的喜愛。

➤用文學保留AI的重要時刻

談ChatGPT前,蕭詒徽提到另一個語言模型Galactica,它是專門用做學術研究輔助的語言模型。但Galactica只上架3天就被下架,官方說法是它提供假資訊。蕭詒徽印象最深刻的是一則「碎玻璃」問答:「當你問它人類吃碎玻璃有什麼好處,它會真的告訴你。人們會笑說AI怎麼笨成這樣,吃碎玻璃怎麼可能有什麼好處?但這個故事暗示我們,人類面對AI的時候,除了作為工具去期待它,也會期待AI帶有某種性格、常識,帶有某種可以跟我們互動的基礎。」

蕭詒徽後來也以同樣問題詢問ChatGPT,但它的回答永遠是「吃碎玻璃是對人體有危害的,請你不要再詢問我這個問題,我不會提供你任何建議。」這時人類又會覺得這個AI很笨。「我當然沒有要吃碎玻璃啊,我只是問你吃碎玻璃可能有什麼好處而已。」現場讀者都被逗笑,蕭詒徽坦承自己是帶著一種明知故問的小小惡意在詢問,只為證明人類目前還是比AI靈活。

提到正在進行中的《寫給Aillen的情書》,因為書信限制為5封,蕭詒徽遂直觀地採取五幕劇的寫作策略。目前人機雙方已進展到第3封,也就是五幕劇裡的「高潮」,而這次的回信讓他非常驚訝——本來見人說人話,見鬼說鬼話,回答都很官腔的Aillen竟然跳脫了這個結構。不過蕭詒徽仍自信地表示:「它還在我的策略裡面。」

話鋒回到語言模型的發展,蕭詒徽表示他沒有王聰威那麼悲觀。他常使用的網頁瀏覽器Opera,是一直以各種UI介面實驗著稱的瀏覽器。大概在2個月前,Opera已經嵌入了ChatGPT功能。那時蕭詒徽的想法是:「人類確實還滿傲慢的,總是能夠把所有東西立刻變成工具。當我們看到一個新事物出現,那個東西能被利用之後,總是立刻就在思考如何將它變成我們的工具或手段。」

從這個想法延伸,蕭詒徽認為《寫給Aillen的情書》這個寫作計畫有個最重要的意義。他說:「現在在場的大家,包含我自己,包含跟Aillen寫信的這幾位作家,我們都還懷抱著仰望AI魔幻狀態的心情來進行這個企畫。它還帶有某種神祕性,還有一種『哇它能夠做到我們做不到的事情』這種目光。也許一年後,也許兩年後,我們看待Aillen就如同一般工具,這種魔幻之光會漸漸的黯淡。」

蕭詒徽指出:「這本小說在這個時間點出現的意義,就是保存我們仍然看待ChatGPT為一個可能會把我們消滅,或者能與我們一起創造出美好作品的事物的殊異目光。」

《寫給Aillen的情書》的重要意義如同一個標本,一個紀錄點。蕭詒徽接著開玩笑(或是預言)道:「也許10年之後有人翻開這本小說,會說『哇你看那時候的人覺得ChatGPT會毀滅人類』,然後就笑我們。這個笑本身就是重要的——當然我上述所說的一切也可能是我的遺言。」

➤現場Q&A

Q:ChatGPT的回應有人工修改,為什麼會需要作家調整它?

王聰威:由於ChatGPT是可以被調教的,如果每個人操作自己的ChatGPT回答,接受到的回答會不一樣,所以需要安排一位作家設定跟調整固定的ChatGPT來產出回答。經過調教,也可以避免這個AI以官腔或過於理性的方式回答。

Q:在商業層面上,這次活動有什麼預期的效果?

龐文真:我們希望出版業者跟電子書的服務平台業者,在價錢、折扣之外可以有更多不同的合作模式。鑒於最近出版產業的價格、折扣風波,我認為作為通路,作為平台,不應該只有價格上的互動,而應該促進閱讀推廣,跟作家、出版社有不同的合作,這個產業才會有正向循環。這也是Readmoo從以前到現在一直參與各種各樣實驗的原因。如果每個平台都願意跟每家出版社做不同的活動,才能照顧我們所有愛閱讀的人。

陳芝宇:聯經是一家文科生很多的公司,其實文科生看到新科技的時候不要恐懼,要去了解那個媒介的特性,然後去運用它、延伸它,文學就有機會走到更遠的地方。載體不能局限我們的框架,我們是認識它然後跟它一起互動,創造它新的可能。剛剛聽到蕭詒徽的分享,真的非常感動,非常開心知道作家是這樣去看待AI。他比我們想得更深更遠,與這樣的作家合作,我們做這件企畫完全值得。

Q:這個企畫的電子書目前是免費下載.未來ChatGPT更加普及,如果這類企畫變多,想知道聯經如何從中獲利?對作家來說,未來這種互動可能是上萬筆資料,操作上會不會變得有些壓力?

陳芝宇:就商業面來說,如果未來有更多這樣的作品,那個階段我們也不見得都會提供免費下載。但有個很關鍵的前提是,當我們運用ChatGPT時,包括權利、版權、塑造權等等都必須很謹慎。ChatGPT回答的內容有可能引用到實際上具有版權的資料,這在現階段還處在模糊地帶,所以不收費可以避免引起爭議。而且一旦收費,不管設定多少錢,都可能減少大家去運用它的意願。

現階段我們希望透過免費的方式,讓更多人去閱讀。但我們也期待有一天出版業與作家的合作,可以考慮真正使用GPT的可能,比方彼此揭露創作時什麼地方有運用到ChatGPT,在彼此都充分了解的情況下,將這類出版品發行並且收費。

蕭詒徽:今年的SXSW 其中一場論壇「歡迎來到機器時代:談人工智慧年代的藝術」,美國音樂產業聯合發表了七大人工智慧原則。這些原則如果一一檢視,會發現隱藏在背後的討論目標其實是著作權。這暗示了人類目前應對這個風潮的心態:我們盡可能禁止、避免,或者表達出人類目前還不希望創作者使用AI來作為工具,進行某種帶有欺騙性的創作行為。

在現階段,我們避免讓AI做出不屬於人類創作者自己創意的行為。假設未來相關政策法規都已經跨過去的話,我自己有另一個想像,有點像是意識上的賽博格:假設未來奧運賽場上我們可以接受裝置著機械AI義肢的跑者參賽,所有競賽機制也在道德上可以被接受、規則上可以應對的話,其實我滿期待這樣的發展。因為,也許一百公尺短跑的最快紀錄會因此從九秒推進到七秒,這份推進我認為是有正面意義的。

也許以後每個人的書裡面都不會有錯字——只要把文章丟進AI裡,它現在已經可以做到找出錯字,翻譯也是它目前就做得非常好的。也許以後本國編劇跟外國編劇一起溝通,或者創作需要跨語言的時候,可以完全經由輔助裝置來進行順暢的溝通合作。如果目前禁止我們、限制我們去進行這類發展的道德和法規問題都消失了,那對我來講,未來的狀態比較不算是壓力,而是我們如何在這個很賽博格的狀態之下,找到自己寫作的方式。

Q:聯經跟讀墨未來會有其它跟AI相關的計畫嗎?

王聰威:沒有。以後可能有,但現在忽然問是沒有。

龐文真:剛剛提到背後還有隱藏的第五位作家,大家會好奇那位隱藏人物如何操作,所以其實我們最後有可能會有這個knowhow的公布,關於如何做這個企劃,當初是怎麼做的,會有什麼結果,目前應該還會有這個祕辛計畫。●

|

|

|

作者簡介: 寺尾哲也 徐珮芬 劉梓潔 蕭詒徽 Aillen的操作者(即將揭曉) |

現場》危機和創傷是人類生命周期的一部分:阿潑談《創傷與復原》

原活動主題:討論創傷,本身就是個政治問題

主講:阿潑(《日常的中斷》作者、轉角國際專欄作者)

整理:蔡竣宇(左岸文化行銷企劃)

身為時常進入事件現場採訪當事人的文字工作者,阿潑對於碰觸他人苦難與內心傷痛,竟往往不知如何適切反應,事後也難以消化黑暗的感受。因此,選材時她傾向巨觀的題目,不料後來發現,即使層次宏大如家國敘事,也都是由不同人的生命經驗所構成。既然迴避不了受訪者的傷痛與苦難,阿潑時常自問:究竟應該以何種姿態靠近,才不會造成當事人二次傷害?

➤生而為人,難免會遭逢創傷

《創傷與復原》作者茱蒂絲.赫曼(Judith Herman)將「創傷的核心」定義為「權能喪失」(disempowerment)和「失去連結」(disconnection)。書內案例多為退伍士兵和性侵受害者,其痛苦源於一種深刻的無力感,導致社會連結、安全感都被摧毀,無法正常生活。

而在講座一開始,阿潑則對「創傷」的意義做了歷史文化的界定,好讓自己的表述與醫學、心理學拉開關係。阿潑與讀者分享,從古老的歷史遺跡中,已可見到戰爭爆發後,人們痛苦失眠的紀錄,就連《荷馬史詩》也描述過戰爭創傷的後遺症:「歷史上對於創傷的理解,總是與戰爭脫不了關係。」

阿潑表示。從上個世紀開始,PTSD都是針對戰爭如何影響人類心理狀態所做的研究,在越戰時期,PTSD正式進入精神醫學領域,延伸出評估創傷的指標。一個人是否具有PTSD是需要透過醫學診斷,甚至進一步治療的。

然而,早在醫療化的創傷診斷出現前,人類學家早已觀察到原始社群中的創傷。阿潑說明,原始人類需要頻繁狩獵或面對戰爭,當有同伴從瀕死狀態返回人世,部落的其他人普遍相信,倖存者從此擁有超越一般人類的經驗,將被賦予特殊的智慧與能力,甚至得到關於人類危機內在運作機制的知識,並以此治癒他人。

阿潑強調「創傷,不是精神疾病」。人們見到血腥災禍後不免都會產生創傷,並不是現代科學、醫學出現才被界定的「病症」。倖存者處在難以為人理解的中介狀態,但現代社會往往立下「正常/不正常」界線,也僅止於立下界線,並不重視那些可以幫助創傷倖存者,再次過渡到日常生活的整合儀式。不過,不同文化中,自有對應創傷的方法。阿潑以台南殺警案為例,列舉媽祖神轎與城隍廟帶來的訊息,如何給予受害警察同僚安撫。她也提到太魯閣號事件發生後,身心狀態異常的警消人員被帶至宮廟拜拜,以求心安。

然而,記者不是心理師,這份職業在工作現場無法依照《創傷與復原》作者的建議,做到聆聽且陪伴當事人。阿潑忍不住就記者這份必須「掠取他人傷痛故事為業」的工作內容,提出自我批判。

➤當記者前進災難現場

記者是很粗暴的職業,必須快速地進入、快速地產出,沒有充裕的時間由著受訪者重建個人敘事、宣洩痛苦情緒。「就像觀眾常見的那樣,記者會把麥克風塞到受訪者眼前,問他:『現在心情怎麼樣?』他們只要一句能放進報導的回答。」阿潑無奈地說。

即便了解記者工作的種種侷限,阿潑也沒有把握自己能做得更好。因此,她不傾向以天災人禍為報導題目,寧可以志工或協助者身分進入現場,也因此有機會從旁見證更真實的情感。久而久之,阿潑也就不覺得有「立即進行採訪工作」的必要。

2008年,中國汶川地震發生後,阿潑在朋友帶領下前往災區幫忙。當時,她們搭上一位當地女性駕駛開的車,從都江堰直往汶川而去。地震災情嚴重,山路斷裂亟待搶修,這位倪姓司機在一片暗黑中,又走又停,險險送阿潑與她的夥伴上山。半路下車休息時,阿潑卻見到司機情緒幾近崩潰,不斷發抖。透過同車乘客轉述,才知道此地就是震央汶川縣映秀鎮,這位司機的家鄉。她的兩個女兒因地震在此喪生。

阿潑聽完,只從旁關注這位倪姓司機對餘震的反應。離開四川後,阿潑透過朋友得知司機丈夫因過度傷心而酗酒家暴,司機肝腸寸斷﹑罹患顏面神經失調。這段時間,她未曾多問倪姓司機一句,只是傳訊問候,進中國時順道去四川看看。

直到震後第6年,自覺走出傷痛的倪姓司機,才在阿潑到訪時,帶她造訪地震博物館、女兒遇難的學校,細述個人經歷,也拿出自己在災後泥濘中撿拾集成的照片,一一向阿潑訴說。司機表示,自己之所以能走出傷痛,是因為阿潑與另一位記者來自遠方的支持與陪伴。於是,她想對阿潑說出內心儲放的點點滴滴。

聽她說完,阿潑終於起頭問了第一個問題:「看著這些照片,你現在有什麼感覺?」

「有人陪,就很好。」倪姓司機回答。

➤災民沉默的背後,是渴望有人傾聽痛苦與恐懼

對此指控,阿潑無法接受,大吼回去:「你知道對倪阿姨來說,把這個痛苦說出來有多麼重要嗎?你是在阻礙她復原的機會。」

阿潑如此回應其來有自。那年是2014年,311大地震發生後3年。她剛重返日本海嘯重建區,傾聽當地人傾吐哀傷與委屈的心緒。

2011年,311海嘯3個月後,阿潑隨慈濟志工團前往日本東北災區。當時,透過媒體傳播所建立的災民印象是:性格堅忍壓抑,總是很有秩序、安靜地領取救濟物資,以沉默抵擋命運,以無聲捍衛尊嚴。還沒啟程,阿潑就感到任務艱難:「如果他們不接受採訪,我還可以寫什麼?」

但一到現場,阿潑才發現,自己從媒體上認知的「沉默剛毅」東北人並不存在。相反的,她看到的是爭相湧來的訴苦與心情宣洩,不論是說著自己抱狗逃難的故事,或見到誤以為喪命的獨居老人,或是輕聲對外人說明媳婦如何救了自己的老太太,以及媳婦終於得知婆婆的感激,於是撕心裂肺地號哭出海嘯襲來的恐懼。還有190公分高壯漢對著阿潑與慈濟志工怒罵,罵著罵著哭了出來,彷彿一切都過去,並成為阿潑田野的報導人(informant),帶著她在「外人勿近」的避難所穿梭。

幾天下來,阿潑終於了解,原來災民並非「沉默不說」,只是不想示弱。其實他們渴望有人能聽他們傾訴自身的恐懼、痛苦與失去。向阿潑與慈濟志工這些外國女性分享心情,並不會損及災民的尊嚴,遠道而來的陪伴也令他們深懷感激。

「進入災難現場後,我才真正明白——沉默很重要,可是,讓受害者說出來更重要。」阿潑說。

➤復原創傷之路漫漫,行動與重建連結至關重要

災難若出於人禍,尋找原因和究責就至關重要。阿潑透過近年來引發國際關注的東亞重大社會事件,討論加害者、受害者、旁觀者不同角色位置,其中滋生的傷害與後續效應。

蘇珊.桑塔格(Susan Sontag)在《旁觀他人之痛苦》書寫現代科技如何把戰爭帶到人們眼前,同樣的,現代科技也讓大型災難現場看似沒有邊界。「災難以一種新的形式,強迫我們每一個人都成為旁觀者,」阿潑說。「但,創傷療癒的範圍,可以到哪裡?」

韓國黎泰院踩踏事件發生後,有少年因自責、受批評而自殺。負責此案的消防署長在公眾面前發抖,乃至出現幻聽。從當事人、警消人員乃至於觀看過人踩人影片的觀眾,共同遭遇了社會性集體創傷,因此讓韓國官方採取相對應的心理治療行動。

同樣是發生在韓國的重大人禍,還有發生在2014年的世越號事件。

創傷,得透過實際行動療癒。有人將沉船事件受難者家屬聚集起來,在學校傾吐心情。有人未來想就讀檔案學,挖掘整理更多相關資料。有人自主送餐與咖啡,給要求公告真相、呼籲總統朴槿惠下台的集會參與者。這些行動皆讓創傷者不再感到孤立無援,而能重新建立連結。

阿潑表示,朱炫淑根據《創傷與復原》而生的拍攝理念,其實已經透過《再見世越號》片頭圖卡呈現:「復原始於記憶、哀悼與確立安全。/復原的最後階段是重新連結現實。」紀錄片內容也呼應了這兩個句子。

阿潑接著以廣島、長崎的原爆受害者為例,討論二戰後日本人複雜多重的尷尬身分:既是加害其他國的人民,也是美軍無差別轟炸的受害者。原爆倖存者在戰後美軍暫時託管時,承受白血病等輻射遺留症的折磨,卻沒有適合的發聲位置,只好保持沉默。直到有人心想:「不可以再讓下一代遭受一樣的痛苦」,才行動起來,集結發聲,反對核能和核武器的擴散。這樣的社會訴求直至現在仍持續著。

「當你面對災難,你在復原之路最重要的狀態就是行動,你要靠這些行動帶來的正義和秩序來平撫傷痛。」阿潑說。

➤面對創傷者的心態

2015年夏天,台灣發生八仙樂園塵爆案。受害者畢生需要面對重度燒燙傷後觸目驚心的傷疤,也要捱過被網友批評「愛玩活該」的譏諷。當時阿潑出於專題設計需求,固定每周與受害者會面了解身心狀態、醫療與復健進度,也記錄他們想說的話。阿潑的受訪者當時正攻讀心理學研究所,很有正義感,也極具行動力。即使明顯看得出來身心傷痕累累,卻還是打起精神成立支持組織,讓受害者能彼此支持安慰,且進一步提出告訴,試圖奪回生活主導權。

談及這位受訪者,阿潑表示「她個性真的很好強。」回想初次見面時,阿潑見受訪者走路緩慢,忍不住想伸手攙扶,手卻被撥開:「人們總以為是在幫我,卻不知道碰我,我會很痛。」對阿潑來說,這句話也蘊含了另一種提醒:面對他人傷痛時,不該太本位主義,太自以為是。

一如《創傷與復原》作者赫曼在結語部分,感激地以創傷倖存者的見證人與盟友身分所述:

現場無不從阿潑真誠的分享,感受到採訪現場的複雜情境與樣態,還有她承接當事人而來的創傷情緒。她以人類學的素養和報導記者的經驗,將災難發生後的創痛,轉譯給了身處不同時空的我們。

面對創傷,或許可以從受害者及倖存者的人際網絡、與社會的連結,及是否能重拾安全感來檢視與評估。沉默或許是經歷創傷後必然經歷的過渡階段,但是,要走上復原之路,必然要有合適的支持環境把自己的痛苦說出來,讓痛苦被社會理解和接納,進而重新建立起與現實的連結。促成這樣的環境存在,讓當事人能自在、信任地發聲,或許就是倖存者以外的人可協助的部分。●

Trauma and Recovery: The Aftermath of Violence-From Domestic Abuse to Political Terror

作者:茱蒂絲.赫曼(Judith Herman)

譯者:施宏達、陳文琪、向淑容

出版:左岸文化

定價:520元

【內容簡介➤】

作者簡介:茱蒂絲.赫曼(Judith Herman)

心理創傷研究先驅、哈佛大學精神醫學榮譽教授、女性心理衛生輔導中心(Women’s Mental Health Collective)創始成員,同時也是一位擁有多年暴力創傷臨床經驗的專業心理工作者以及女權運動者。曾獲國際創傷壓力研究協會終身成就獎(1996)、美國醫界女性協會傑出女科學家獎(2000),也是美國精神醫學會的傑出會員(2003)。

➤活動資訊

創傷經驗的述說與再現:一個關於遷移和創傷的田野紀錄

時間|05/11(四)19:00-21:00

主講|金其琪(《流離之書》作者、人類學博士生)

地點|女書店(台北市大安區新生南路三段56巷7號2樓)【報名頁面➤】

閱讀通信 vol.368》台北國際書展,來襲!

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量