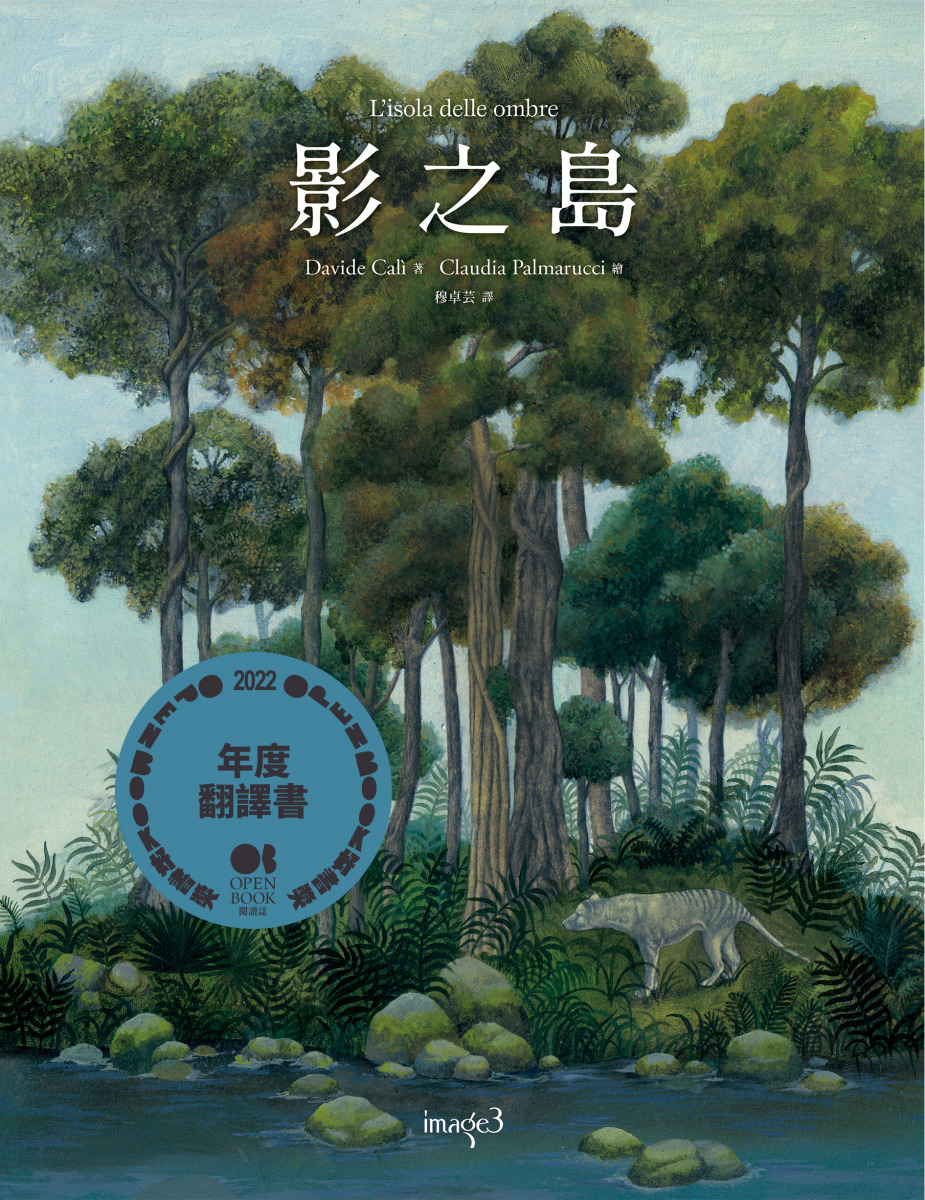

2022Openbook好書獎.年度翻譯書》影之島

▉評審推薦語

郭光宇(決選評審,高我導引師、藝文評介)

這部美麗深沉的繪本,以雄辯的美學,精巧的敘事,營造出令⼈讚嘆的想像空間,⼀則關於滅絕的殘酷寓⾔。

翻開孔雀⽯的封⾯,眼前是⼀座詭譎的意象叢林:型錄般的動物圖解,活⽣⽣的動物,靜⽌的動物,以及動物們夢⾒的怪物交替出現,宛如⼀場動物溝通的狂歡。畫風迥異的場景浮想聯翩,華麗,怪誕,童趣,精細,玲瓏有致⽽有層次感,⾓落裡都是戲。

簡單的⽂字畫⿓點睛,字號忽⼤忽⼩,表情做⾜,隨著故事的進展忐忑起伏。忽然風雲變⾊,史芬克斯的謎底和盤托出,殺得⼈措⼿不及,世界靜了下來,不再有惡夢,不再有夢,只遺下⿊洞般的巨⼤失落⋯⋯

兩位作者的搭配張⼒飽滿,圖⽂相乘,處處火花,動態平衡感絕佳,展現了繪本無可取代的敘事魅⼒與⽂學質地。迷⼈吸睛之外,本書也為眾⽣平等提供了⼀種詩性的論據:在⼀個牽⼀髮動全⾝的蓋婭⽣態系中,⼈類的夢,不應當⾼於其他⽣物的夢。愛護動物,其實是紆尊降貴的,即便是「寵物」這樣的概念,對牠們也是⼀種侮辱。不同物種之間,最舒服的關係,想想也只能是友誼,這是進化的唯⼀⽅向。

故事最後,⼈類終於不⼤光彩地現⾝了,還是出現在義⼤利諷刺作家斯特凡諾.⾙尼(Stefano Benni) 的⼀⼩段引⽂中。⼤意是:⼈類的滅絕風險其實是最⼤的,因為他們會想保護動物,動物卻不會想保護⼈類,還巴不得⼈類帶著他們的污染性⽂明,速速消失殆盡!

多⾏不義必⾃斃哪,唯有善待他者,才能善待⾃⼰。⾄此,這繪本⼜多了⼀層不懷好意的俏⽪,簡直是搬出整套演化史,搭了⼀座紙上⾃然博物館,好來提醒我們抵賴⾄今的宇宙責任。●

▇獲獎感言

|

|

|

作者簡介:大衛・卡利(Davide Calì) 繪者簡介:克勞岱雅・帕瑪魯奇(Claudia Palmarucci) |

【延伸閱讀】書評》沉鬱迷離的滅絕者之歌:評《影之島》

影之島

影之島

斷食善終:送母遠行,學習面對死亡的生命課題

斷食善終:送母遠行,學習面對死亡的生命課題

2022Openbook好書獎.年度中文創作》病從所願:我知道病是怎麼來的

▉評審推薦語

王榆鈞(決選評審,音樂創作者、歌者)

這不僅僅是分享給病友的疾病書寫,翻閱每篇散文,看似輕盈直白的語句裡蘊含著詩意,而在背後,無法想像那是一個人身心抵抗、接納、在低限的生活所需中,如何堅毅地與病共生共存。

「這是一條捷徑。不只因為病距離死亡最近,而是在一切的體驗之中,病是最準確的、最有效的,並帶領我們,將過去的經歷遠遠拋開⋯⋯這就是人世間唯一的一條路,好讓我們,重新做人。」生、老、病、死是每個人都會走過的歷程,讀到這段文字,竟有當頭棒喝之感。

從哲學角度關照到理解自身病痛的來由,作者一篇篇緩緩記錄下與書店、貓咪、婚姻、母親的關係乃至生命價值等等。相對於給予貓咪無限的愛,乍看之下隱匿對於人、對於世界的某些回應有點「冷」,然而在浸泡於那冷之後,會發現某種埋得很深的「熱」,那是朝向文學的執拗。

當我們小心翼翼地閱讀,腦中也許會浮現瑞蒙・卡佛的詩〈害怕〉(Fear)。將恐懼傾瀉而出之後,隱匿的文字長成肩上的翅膀,越過心理對於疾病理解的鴻溝。散文之後,是12首疾病之詩,每一首都不偏不倚襲擊,無法辨識揮拳的方向性,痛感扎實存在,清醒與模糊對焦中,那樣寫實又超脫。不忍它是揭示苦痛淬鍊的智慧,同時又當史蒂諾斯般成癮服用。

在隱匿的書寫裡,她讓人們相信,文學也可以是疾病的救贖,寫作是活下去的泉源。●

▉獲獎作家:隱匿

▉作家得獎感言

作者:隱匿

出版:聯合文學出版社

定價:350元

作者簡介:隱匿

寫詩、貓奴。著有詩集:《自由肉體》、《怎麼可能》、《冤獄》、《足夠的理由》、《永無止境的現在》、《0.018秒》。有河book玻璃詩集:《沒有時間足夠遠》、《兩次的河》。散文集:《河貓》、《十年有河》、《貓隱書店》、《病從所願》。法譯詩選集:《美的邊緣》。

2022Openbook好書獎

來看看超過440位讀者的年度好書吧!

得獎好書,各大網路與實體書店熱烈推廣中

指導單位:

主辦單位:

贊助:

合作夥伴:

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量