書評》那些在廣袤時空中偶然相遇的摩挲靈光:讀《物見》

正如其名,《物見》是一部關於觀看物件的書籍,書中堅實的核心體幹,是受到近數十年來世界學術交流滋養、以中國為主的東亞藝術史研究成果。全書由48位在全球藝術、考古、物質文化領域擲地有聲的學者聯手完成,他們或任職於大學、研究機構,或為專業的博物館人,甚至也嫺熟古物拍賣和鑑定。

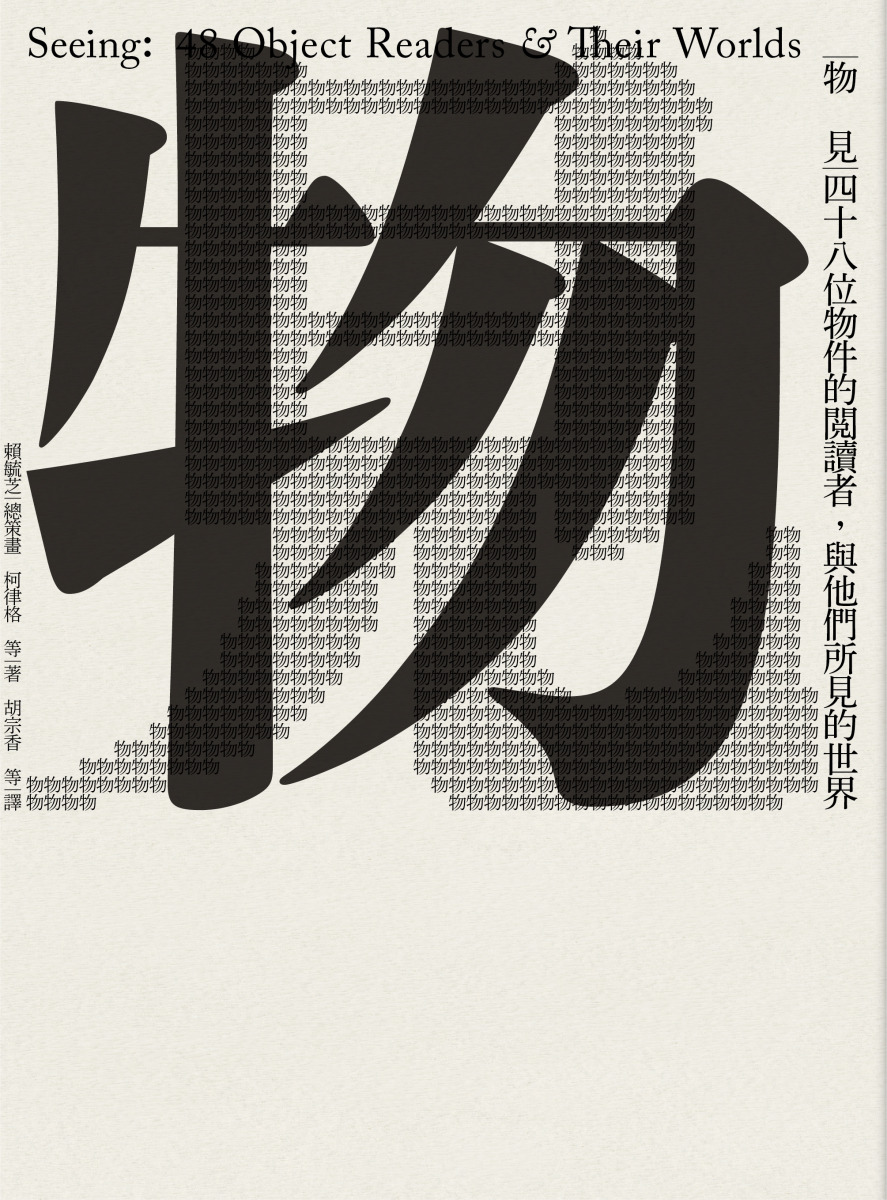

做為一件「物」,《物見》本身就有著別樹一幟的裝幀設計。正如書中論及康熙朝《避暑山莊三十六景圖》時所說的,獨特的裝幀蘊藏著編輯者的意念。書名頁以縱橫各七的方格,由48個「物」字圍繞著中心一個「見」字,直觀地向讀者訴求「見」是本書的心眼。

48個「物」字除了象徵本書談論的48種文物,也寓指外在物質世界的繽紛。這樣的物質性與多樣性,充分反映在全書的選材:除了藝術表現的主流——繪畫之外,器物方面有陶瓷、織品、青銅器、雕塑、出土石器,此外還有東方書寫文化特有的書法、碑刻,晚近的改革戲曲、電影以及建築。甚至繪畫形式也不限於「一幅」張掛的畫,還涉及圖冊、插畫、版畫或佛畫。

封面上,「物」與「見」二字相疊,深色的「物」突出在上,下方的「見」則由許多小小的「物」所組成。這由眾多「物」所構成的「見」——觀看物的門道——究竟為何?也許正是這本書想與讀者分享的。而第一條線索,可能就是副標題所謂的「閱讀者」。

書中各個篇章的文字量其實不多,內容固然是作者/閱讀者們各自接觸文物的心得,也都有現代學術長年的討論成果為礎石。藝術史研究原與收藏、鑑賞活動關係密切,因此鑑定真偽、區隔年代、美學賞析、製法重建一向為討論要素,並發展出以釐清真偽、流緒為目的,關於技法、樣式、風格、意境為主的論述。

然而,隨著社會文化史研究逐步將追索歷史的材料,從承載文字為主的文獻擴及到圖像乃至實物,以探問未曾形諸文字的曲折幽微處,藝術史學者們亦不得不將思考延伸至「古董」、「藝術品」等表現形式背後的社會脈絡及文化場域。「藝術史」與「歷史」這兩個原本已涇渭分明的領域,因此有了更多的交融。

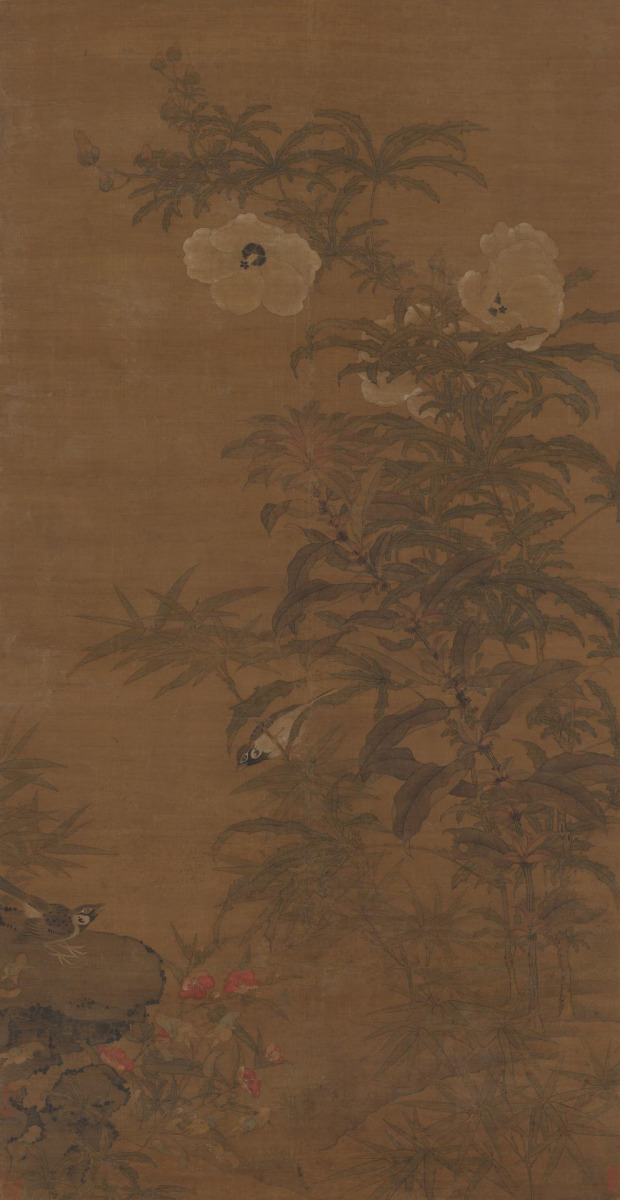

長期浸淫藝術史領域的這48位學者,對文物的觀察和理解都立基於堅實的傳統訓練。比如第39篇〈讀一幅新出現的花鳥畫〉,東京實踐女子大學文學部美學美術史系教授宮崎法子,透過維多利亞國立美術館藏《花鳥圖》的構圖、繪畫手法,說明其與元畫特質的一致性,即是經典藝術史工夫的展現。

Purchased, 1999)

但《物見》並不只想單純介紹這些細膩雅緻的手法,而是引領一同觀覽文物的讀者,回到他們與心之所屬的那件物品相遇的靈光一瞬或廝磨之際。在這趟穿越之旅中,我們有機會見識「閱讀者」與「物」之間充滿個人性、獨一無二的互動,也得見隱身於純粹的技法、美妙姿態之後的創作者意念。

➤物件背面是觀看者的生命經驗

本書主編賴毓芝在序文提到,因何要以「看」這樣的行為來汲取訊息,又為何要穿透視覺與物質所形成的文化格套,了解古人發出的訊息,達到突破古今壁壘的溝通。於是,我們可以將導覽觀看物件的路徑,視為這本書企畫的最主要意圖。也許也是緣於這個目的,全書並未循例依材質分類或時代序列,去安排這趟大旅行的遊覽順序。

旅程從「一個小墨點」開始。曾經對明代士人的物質文化及其社交性有精彩論述的牛津大學藝術史名譽教授柯律格(Craig Clunas),離開了龐大精美的文化網絡,說起自身與珍貴中國古畫非常難得的眼緣。他曾有機會一見明代畫家文徵明的《古柏圖》,上方紙緣一滴由筆尖落下的墨點,帶給他莫大的臨場感,彷若倏忽來到畫家提筆起落的創作現場。

柯律格以墨漬渲染出個人與畫作共有的時光,然而如今數位資料庫中經過「美顏」潔淨無瑕的圖檔,卻使得那段真切的時光如夢,網上唾手可得的數位影像也隨之似幻,創作的靈光反而離我們愈形遙遠。

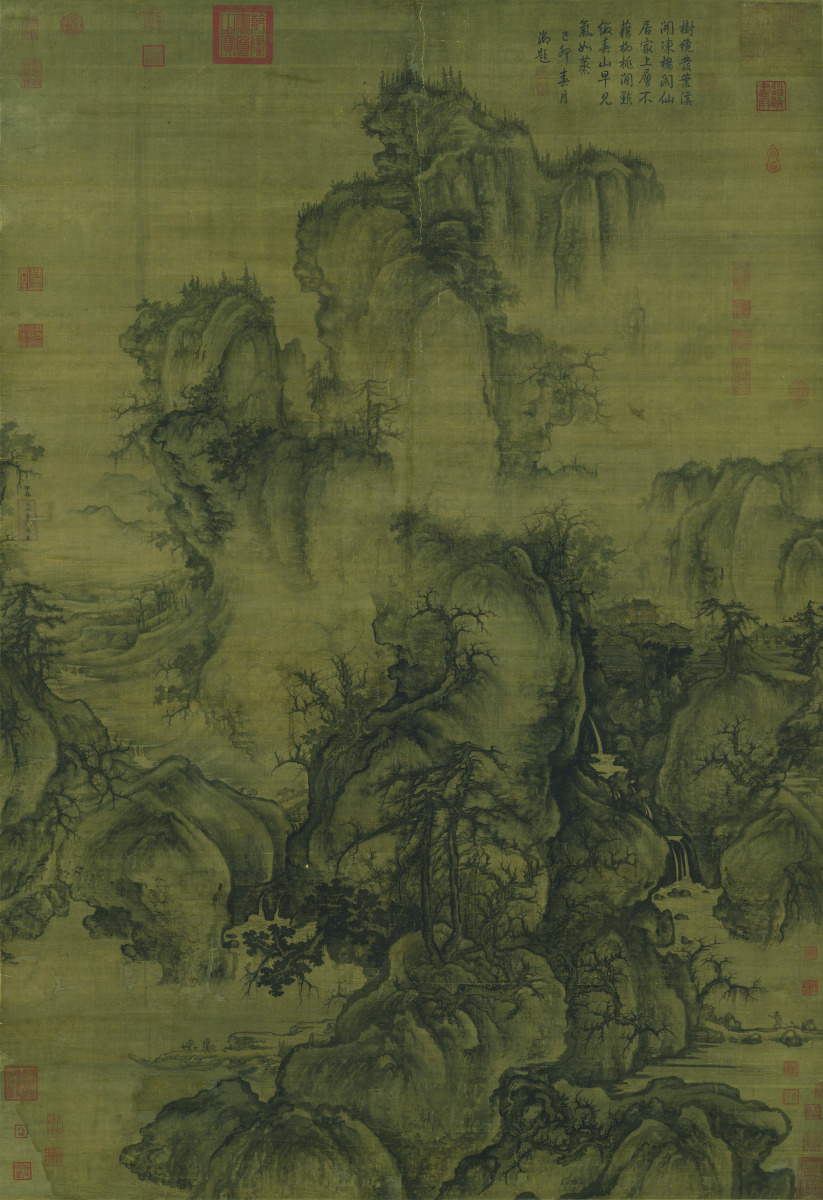

《物見》書中,閱讀者們與作品交鋒的時刻屢屢可見。京都市立藝術大學准教授竹浪遠,學生時期就被《早春圖》如真似幻的畫面吸引,站在畫前彷彿身處在散發出植物泥土氣息和大地活力的山林空間。政大歷史系助理教授劉宇珍,當年在倫敦大學亞非學院尋覓博士論文主題時,在寂靜的圖書館地下書室與20世紀初期出版的圖冊《神州國光集》獨處,觸摸、思索,聆聽《神州國光集》的囈語。

現任國立故宮博物院器物處副處長的吳曉筠,少女時期參加校外教學時,與由廣東寺廟來到臺灣博物館的「琉璃雷母」陶像交會交流。而現職荷蘭國家博物館亞洲部研究員的王靜靈,則從德國詩人布萊希特在柏林的故居臥室,讀出詩人每日如照鏡般面對卧室壁上那位倚坐藍衫眇目的「無用鍾馗」,自疑自省。

將這些原來隱身於研究論述之後的個人經驗娓娓道來,是本書最為珍貴之處。

柯律格的墨點也涉及一種「片段性」。基於視覺的微觀操作,擴大觀看48件物品「片段」的視野,會見到它們來自物件的局部、斷裂、修補、複製、挪用。順著視覺解讀,將能夠通往創作之時當下的舉動,甚至是那些不完全是原創作品的模仿、誇大、再創作等,淘洗出其蘊含在社會、文化、交流上的意義。

例如:清初畫家禹之鼎以充滿戲劇張力的細節,描繪出畫中人物社會身分的《少壯三好圖》;還有江戶時代浮世繪師歌川國芳,將陳洪綬所繪《水滸傳》人物的某些元素,植入當時暢銷的《水滸傳豪傑百八人》圖。隨著閱讀者們一一梳理絲絲細節,物品中刻意或不自覺隱然指向的理念、意圖,乃至於龐大的社會景況便呼之欲出。

梅蘭芳的扮相、身段與中國力圖與現代性接軌的奮起;文徵明以曠遠山水表揚在地士紳對一場水患的救濟;一塊非本土產的擊火石,訴說18世紀臺灣沿海的熱絡交易,以及各種人群爭取資源時昂揚難抑的生命力,都在在展現出物質與感官帶來的「以管窺天」的潛能。

若再一一細說,本書還可發掘出許多精到的分析概念。它們隱身於48件物品、48位作者背後。雖然人、事、物眾多,天涯海角,各有偏愛,因物而有所見的概念難免紛雜,編排脈絡確實隱微,每一段旅程之間如何承轉,只能由讀者心領神會。

「閱讀者」們的存在,是本書最大的關鍵。他們不只是訊息的直接讀取者,也是轉譯者。他們構思考量如何解說翻譯、展示擺設物品,藉由文字與空間兩種媒介,在物件與我們之間架起溝通的管道。

隨著這些目光、觸覺、感受的傳遞,我們宛似重返當下,在那靈光一刻的現場般,推開一扇又一扇文物世界的視窗,加入成為又一位閱讀者,讀取深藏的溝通訊息。

➤與大眾溝通的藝術史

資本主義與網路已將當代改造成「即時」至上的世界,連知識都崇尚快速簡化,「歷史」宛如抵達不了的異國,與現世之間生出更大的斷裂。於是,如何與大眾溝通,成了所有歷史議題表述的最大課題。各種藝術形式共有的本質,在於其所企圖表現難以訴諸言語文字的情感意念,而藝術史在時間之流橫亙中,更成為高雅深奧且難以言說的界域。

當今的研究者也意識到敞開堂奧、開啟對話窗口的必要性。2016年開始耕耘的「漫遊藝術史」部落格,即是臺灣人文社會學科普及浪潮中的一員。已結集出版的兩本書《漫遊按讚藝術史》、《漫遊怪奇藝術史》,除了致力於讓讀者了解「藝術史是什麼」,提供豐富精彩的藝術史論題、知識之外,也力求「生活化」與「在地化」,藉新鮮趣味來吸引讀者。

而《物見》不只用大眾化或白話版的「知識」與大家溝通,更嘗試挑明觀看的路徑,引導讀者自前臺轉至後臺。以細緻的感官運作,層層穿透媒材與時空的隔閡,帶領大家重新擁抱、解讀實體世界。所知不再是首要重點,如何親近、感受,享受獨有的時光,成為主旨。●

|

|

|

作者簡介:總策畫/賴毓芝 中央研究院近代史研究所副研究員,美國耶魯大學藝術史博士。主要研究領域為中國繪畫史,尤其聚焦18世紀清宮與歐洲宮廷的視覺文化交流與19世紀下半上海畫壇與日本的往來。曾經擔任荷蘭萊頓大學 Hulsewé-Wazniewski Stichting 訪問教授、德國海德堡大學 Heinz Götze 訪問教授、普林斯頓高等研究院訪問學人等,除了各種期刊與專書論文外,出版專書與合著包括《看見與觸碰性別:近現代中國藝術史新視野》(2020)、《跨界的中國美術史》(2022),與合編特展圖錄《追索浙派》(2008)、《偽好物:16至18世紀「蘇州片」及其影響》(2018)等。 |

書評》流轉於三弦/三(味)線間的台日國族寓言:評《波間弦話》

《波間弦話》的設定遠眺未來,讀來則與現代台日時空共振,或可謂為「近未來小說」。故事敘述74年前大戰再次爆發,「北島」敗戰,經過了47年之後,「南島」再度被「北島」併入:

「異族統治者回來了,在一部分島民大肆歡慶,熱烈歡迎中,另一部分人誓言子孫代代永不屈服、反抗到底的詛咒中,他們重新踏上原以為永不復返的,領土中至南之島。」

不僅如此,美軍基地進駐,小說便以「南島」民眾於「南島」中部的清水美軍基地進行抗爭揭開序幕。環繞著「基地問題」,北島的「右翼民族主義」者與南島的「華夏世界」擁護者,對峙叫陣。對身在現今時空的讀者而言,小說中的北島與南島即是日本與台灣,同時也自然而然地進入這樣的對位式閱讀。

作者的筆鋒一轉,旋即以兩位在基地相遇的南島女性——荷與立夏(冬玫)的生涯境遇,以及三弦/三(味)線如何進入二人的人生,開展作品世界。逸荷為了照顧生病的母親,辭去北島的工作,返回南島。也因為如此,逸荷重拾自小學習的三弦,代替母親加入南音社,與母親昔日的學生葉茂相遇。

一曲《梅花操》的合奏,塵封已久,再度修繕的三弦,牽動二人的人際網絡與往昔記憶。立夏的「冬玫」時代,則是一段身處「北島」與「南島」之間女性定位的拉鋸戰,冬玫與之苦苦糾纏,最終放浪北島。幾番邂逅或古或今的「北島女性」生命故事後,她在「中間的島」與三線相遇,尋回自己—「立夏」,不再作「冬玫」。

丈夫對「北島女性」抱持的憧憬與幻想,時時強加於冬玫身上。又因人工受孕失敗,屢屢受挫,讓冬玫決心逃離這一切,前往北島。她輾轉於大阪、和歌山縣的熊野、新宮以及古都,遭遇此間的山川風物與地理人情,邂逅的北島女性或古或今,作者也藉此開展了「南島」視點的日本文化點評。

冬玫前往知名的「戀愛神社」貴船神社參拜時,發現無論是平安朝才女泉式部還是能劇「鐵輪」的京女,都留下前往祈願,希望能挽回變心丈夫的傳說。在網咖結識離家出走的橙理,是北島社會底層貧困女性的象徵,只能勉強以出賣別人或自己的肉體維生。冬玫在柑橘園打工結識的百紅(Momoka),則是顛覆冬玫「北島」女性觀的人物。

百紅不僅是串起以三弦/三(味)線為「國族」寓言象徵的靈魂人物,進入小說前引部落民出身的作家中上健次以和歌山新宮為舞台,同時是芥川獎得獎作的《岬》為楔子,可知其部落民身分是作者幽微的關懷。部落民主要聚落所在的京阪與紀伊半島,是天皇神話傳說的起源地,也是神道、修驗道與佛教的聖地。天皇與部落民乃一體兩面,最早紀錄可回溯至8世紀的「記紀時代」(《古事記》與《日本書紀》成立時期)。

日本歷史中,長久以來被視為「賤民」、「穢多」的「部落民」,在明治維新後,隨著1871(明治四)年的「解放令」發布,開始進入「現代國家」視野,被編入一般籍民,「身分與職業應施予同等待遇」,成為所謂的「新平民」。然而這樣的「解放」不過是在新興的「國民國家」框架下,重新進行「壓榨」之實。例如,以部落工業知名的製革業,在解放令發布後,政府將此產業拱手讓與新興資本家,其結果導致封建時代其最起碼的生活保障,反而因國民國家「文明化」象徵的「解放令」而遭到剝奪。

此外,也正因為被編入「國民國家」體制,成為「國民」,便必須被課以「租稅」與「兵役」的義務。因此,「解放令」發布以降,所謂的「解放令暴動」屢屢發生。

事實上,因為只是「名義」上的解放,「部落民」進入當時的社會後,遭受歧視與排擠,連從事一般的職業都發生困難。明治初期橫山源之助在其知名的社會實錄文學《日本的下層社會》中描述,天滿紡織工廠雇用石川縣的「部落民」,其他工人拒絕與「新平民」一起勞動,於明治29年引發大規模罷工。即使進入現代的「國民國家」,「部落民」依然難以成為實質的「國民」。

百紅對「部落民」在「北島」社會的位置以及與「大和民族」之間不可視的「界線」了然於心,對社會傳統所謂的女性角色嗤之以鼻。身為女同志,百紅育有女兒蓉子,不過是不想辜負老天給的「女人的身體」。選擇蓉子生父的理由,則由優生學角度出發,無關婚戀。這樣的百紅,其三味線的習藝之路不甚順利。

三味線作為所謂的「傳統藝能」,正式習藝前,必須恪守嚴格的「禮儀作法」。比起琴藝,講究的是衣飾與排場。讓百紅對三味線改觀的,是「無流派」民謠歌手清水霞。她打破三味線的流派演奏,重新活化三味線音樂源自民間的生命力。百紅不僅成為霞的第一位入室弟子,也與霞產生曖昧的情愫。

霞的和服癖好與她「無流派」的三味線演奏以及文化體現,都融合於其生活中。百紅與霞相識的契機,正源自霞的生活態度。陪伴自己多年的愛貓小霞病逝後,霞希望將其以手工鞣皮方式製成三味線皮,以保留三味線「真正」的聲音,因而造訪百紅家經營的製革工坊「川口商店」——是少數保有傳統鞣皮工法的業者。百紅與霞約定,將小霞製成三味線皮。與父親一步步地確認製作鞣皮的過程,百紅透過自己族群固有的鞣皮技術,面向自己的身分認同,堅信做自己。

北島的三味線、南島的三弦與中間的島的三線,製作的材料或是貓皮,或是(蟒)蛇皮。三絃樂器在東亞各地流轉傳播,依各地山川風土就地取材,各有差異,奏出的曲調與音質也隨各地風土不同產生變化,形成各地特有的弦音。百紅、冬玫(立夏)與逸荷,在北島、中間之島與南島或追尋或重拾三弦/三(味)線之路,也是一條追尋自我之路。

三位女性各自擺脫對女性角色期待的傳統,正象徵南,中間與北各自擁有獨立的文化與身分認同,非「國家權力」能涉入或規制。以「女性主體」與「音樂」串起的國族寓言,最後在駐在美軍組成的樂團參加美軍基地抗爭運動的音樂會登台演出時,迎向終結,為此小說的最後下了最好的註腳。

閱讀《波間弦話》時,不由得聯想起李琴峰的《彼岸花盛開之島》。面向日本文壇,《彼岸花盛開之島》以歷史、語言與強烈的女性連帶的主體意識,透過盛開彼岸花的這個烏托邦之島,解構性別與權力的男性中心結構,叩問歷史、語言與國家等巨大課題,直擊日本「國民國家」內部盤根錯節、層層堆疊的矛盾與問題。

《波間弦話》則與之形成對照,從台灣遠眺日本,以「南島」視點以及台日二地女性的生活日常,對日本歷史、文化、族群、風俗、人情開展百科全書式的全方位點評。流轉其中或高亢或悠揚的三弦/三(味)線樂聲,曲調雖高卻不和寡,獨奏、協奏兩相宜。●

參考文獻

作者:柳丹秋

出版:時報文化

定價:580元

【內容簡介➤】

作者簡介:柳丹秋

臺中人,某校文科助理教授。讀者、觀眾、寫字的人。曾獲臺積電文學賞首獎,小說集《待月記》入圍臺北國際書展大獎。

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量