話題》如星系縱橫交錯,折人心神魂魄:謝佩霓談朵卡萩《怪誕故事集》

➤寫在講座之前:朵卡萩作品永續的感染力

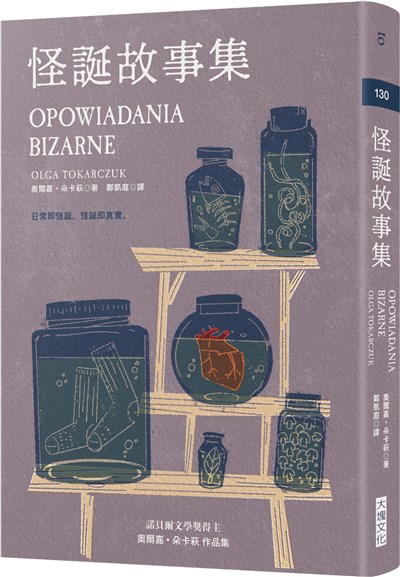

這回要分享的是2018年曼布克獎與諾貝爾文學獎雙料得主,波蘭作家朵卡萩(Olga Tokarcuk)的最新中譯作品《怪誕故事集》。如果您已經被朵卡萩及其大作圈為「朵粉」,這本自然不能錯過;若仍覺未得其門而入,這本有很大的機會成為入門和破門的一本。

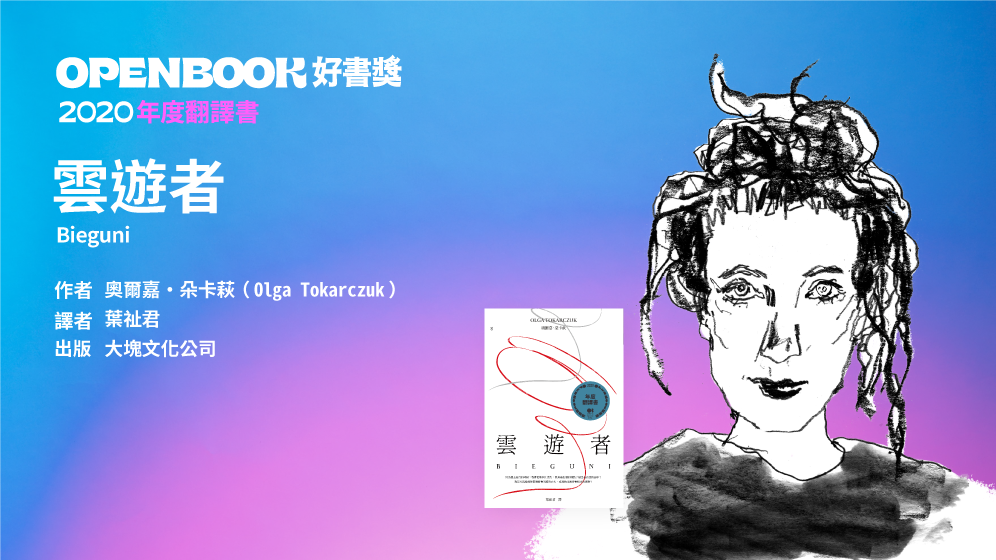

儘管有布克獎和諾獎加持,朵卡萩的得獎作品《雲遊者》還是讓許多讀者燒腦傷神不已。個人研判,假使要以朵氏大部頭小說進入她「百科般」的藝術世界,一般人肯定窮於應付。有此認知是誤解,因此卻步更是大可不必。

朵卡萩下筆,時而恢宏時而精巧,兼寫巨觀和微觀。無論篇幅長短,都是叩問,而非究責。她堅持以文字為工具,邀請時人齊心協力,抽絲剝繭進行文化考古。畢竟,朵卡萩的作品雖然佈局雄心勃勃且人物極其複雜,可是營造得最成功處,也在於寫人寫情寫景的敘事生意盎然又平易近人。朵卡萩取材自稗官野史,以現代知識體系剖析後,訴諸以魔幻寫實的手法進行闡釋,驗證官方正史所載,擴充也重建了我們繼承的歷史。

90年代的創作在寓言式思考的鋪陳架構下,再訪過去的時空人事,即使有旁徵博引,不免為曾經的拭去、失去與逝去,暈染上童話色彩。然而,朵卡萩之所以在呈現重返之旅時,加濾鏡凝聚高光,斷不是為粉飾太平。她並未美化過去,但也無意創造歷史野蠻粗暴已逝的錯覺。她的努力,促使作為後人、而非當事者的我們,得能產生共情情牽,與彼時急轉直下的斷裂謀合,在歷史丕變中婉轉過場,從而能讓種種的不可逆,上心但能過心。

➤從提筆寫作到創造歷史:朵卡萩30年筆耕路

在過去120年間,波蘭已產生6個諾貝爾文學獎得主。這個國家從1905年就開始得獎,平均每20年誕生一位諾貝爾獎得主,而波蘭語甚至不算主流語言。就諾貝爾得獎人平均年齡來看,朵卡萩算是年輕,卻也非常厲害。2018年得諾獎時她才56歲,似乎代表著這是21世紀這個時代做出的選擇。波蘭多難興邦,很多人甚至質疑它走不到21世紀。但波蘭內部力量強大,打從1989年脫離前蘇聯至今,這樣內爆的衝擊仍推著他們繼續前進。

朵卡萩發表第一本詩集那年,正是1989年,與六四事件同年。當年有許多事件同步發生。有趣的地方在於,作家、異議分子在有限的資源下,往往選擇詩來表達己見,因為寫詩即是用最精簡的語言,或最少的時間來抒發,甚至可以藏在最小的空間裡。

我們會說,專業工作者要想達到巔峰,不管是從事繪畫、音樂或是寫作,至少需要30年來養成。第一個10年,讓同領域者認同她屬於這個專業場域;第二個10年階段,開始進行理論化、受到討論,或是公開展示作品、取得獎項肯定;第三個10年,就開始醞釀走進名留歷史之路。以朵卡萩來講,從第一本作品在1989年出版,到2018年得獎,恰巧30年,正是典型的例子。此時的她,正在創造歷史。

➤欣賞作品的前置鋪陳:了解朵卡萩的獨特性

每個創作者都是獨一無二的,透過這個獨一無二的角度和眼界,或是說單點的貫穿,包括過去的過去、現在的現在,都可以幫助我們更理解藝術家或文學家的作品。

朵卡萩出生在波蘭的蘇萊胡夫(Sulechów),這個地方早在11世紀波蘭王國建立時就已發展為大城鎮。她與烏克蘭有密切關係,她的祖母是烏克蘭人。朵卡萩是一位專業且熱血的心理治療師,她自詡是榮格的信徒,也曾擔任公設心理治療師,免費為有需求的人服務。另外,朵卡萩從第一部作品至今都是獨立出版,因為她意識到,像她這麼小眾的作品,很難有被出版社青睞成書的機會。

先了解以上要素,閱讀《怪誕故事集》就會有更深的理解。

➤如同星系,縱橫交錯的寫作方法

朵卡萩認為自己的寫作風格就像天空中的星系。自古以來,人類都會仰望星空,聯想到許多事物,接著編造出故事、彼此分享。到底這些星座為我們做了什麼?一開始是定位,為我們指示方向;再來,就是讓我們有故事;接著,人類創造神話,讓我們能夠共享這一切。這樣一步一步交織起來,就如星象、星雲一般彼此相繫。例如《太古和其他的時間》就是朵卡萩以84則短篇,組成一個精密的故事。

閱讀她的作品時,不用急著確認線性順序。因為她的故事是化整為零的,是多線發展的。她會在不同的交會點上等你。未來可能是過去,現在可能是未來。當你單獨看一顆星星時,可能體會不深,但是隨著篇幅越讀越多,猶如看著一片星群,再加上個人生活經驗或是記憶中的氛圍,會有更多體悟。

➤作家就是治療師,剖開自己,創造共感

朵卡萩認為,我們做任何事情、任何有創意的行為,都是自我治療,差別只在你會不會和他人分享。

許多文學家用集體心智創造出神話,或比較通俗的故事,但最重要的是,他們願意剖析與揭露心裡的事情。也許眾人會覺得他們狂妄或荒誕,他依舊要把這些東西寫出來。唯有創造出一個讓大家能共感、共振的角色,否則我們永遠無法知道是否有可能一起抵達什麼地方。

在《怪誕故事集》這10個故事中,包含了至少200個角色。而這些都是朵卡萩身為心理治療師的職涯經驗積累的。她很清楚,讀者可以藉由這些角色的遭遇來獲得體悟,不用真的去經歷他們的生活,而是將情感投射其中,藉由共鳴來超越當下的限制,這也同時是心理治療中,一種自我治療的方式。

➤在父權文化下,捏塑豐富角色向女性致敬

此外,朵卡萩的所有作品中,或多或少都摻雜了4種角色設定:神女、聖女、烈女、貞女。讀者可以發現,這些角色看似不同,在某個角度上卻是連貫的,也像是對於勇敢、溫柔、做自己的各種女性致敬。有個有趣的比喻:「男人是事業家,女人是預言家,最具備這般天賦的預言家,就是家庭主婦。她的日常就是面對日常,挑戰如何將日常過得不同,因為日常並不是一成不變的。」若讀過朵卡萩的作品就會發現,這句話也體現、貫穿到她所有作品之中:從《太古和其他的時間》、《收集夢的剪貼簿》、《雲遊者》到《怪誕故事集》,都是如此。

如果要我用幾個關鍵字來描述朵卡萩,會是:左派、素食主義者、女性主義者。此外,她是個積極的行動派。但打破許多歷史紀錄的她,功成名就了嗎?並非如此。至今仍有波蘭人稱她為叛徒,她的行為被眾人認為是恐怖分子。波蘭在共產箝制下生活太久,想法、心智都被扭曲。像朵卡萩這樣的關鍵少數、了不起的文學家,其實老早就注定了悲劇。

我們常講,歷史上被記載的第一位女詩人莎芙,至今留下的只有隻字片語。但柏拉圖讚她可謂第10個不世出的繆思。可是,這麼厲害的人為何連明確的生平資料都沒有留下?我們不得不說,這個世界一直以男性為尊,特別是在西歐的傳統,父權是絕對的。這樣就可明白,為什麼都到了21世紀,朵卡萩依舊要強調她是女性主義者。難道我們從60年代談到現在還不夠嗎?經過了3個世代仍不夠?因為真的還是有困境。但我們不是非成為極端分子不可,最後一切仍需要好好地融合,讓世界可以順利運轉。●

|

|

|

作者簡介:奧爾嘉.朵卡萩(Olga Tokanczuk) 在諾貝爾獎的得獎致詞中,她對文學做了以下定義:「文學以『為什麼』為起手式,即便我們僅能一次又一次以『我不知道』來回答這個問題。」她闡述文字對於世界的重要性,認為人類怎麼「敘述」世界,會為世界帶來重大意義。那是歷史之不可或缺之原因,文學亦同。 譯者簡介:鄭凱庭 |

對談》鴿子回來時叼著什麼?方舟裡的感性言語:張馨潔vs.徐珮芬

➤從零開始的生長

徐珮芬:馨潔讓我驚豔的不只是她貓眼寶石一般閃爍的眼睛,在《你是盛放煙火,而我是星空》中,我好喜歡她用「貓眼」觀看世界的方式──那是一種冷靜的凝視,致命的災難在經過很長的時間之後,清澈的水終究把隕石坑匯聚成一座美麗叫人嘆息的湖泊。

想請馨潔用一種地形來形容自己?

張馨潔:讀珮芬這段話的時候,我正在坐火車回台中的路途上,看向窗外,喜歡的地形有許多,然而我像哪一種呢?

我覺得我比較像是河水沖積而出的沿岸沙洲,有白色的鵝卵石,夏天會長出油綠如髮絲飄動的草,旱季時枯黃短草間隔著幾棵孤單的小樹像莽原。由於豐沛的雨水隨時會淹沒,將一切改換面貌,砂石地無法被期待,因為無法被期待反而擁有更多自由。同時也需要被靜置,等待每次快速輪替的消亡之後,從零開始的生長,始終是一種待定義的狀態,卻又向一切可能的變化開放。

期待自己如同這樣,特別是心智還有文字,往前再讀再寫,再經歷一些,再心碎幾次,我將會是如何呢?我期待變化,也很喜歡慢慢認識在時間之中變化的自己,我信仰時間。

在珮芬的詩作與小說中,我也感受到一種如鹿透徹的視角,那樣的認知是明白人類擺脫不了的對於愛的追尋,還有與生俱來的孤獨,但同時又有一種旁觀自我與世界的冷湛,不再去定義何為現實何為荒謬,因為一切都是虛幻與變動的,死了跟活著一樣難,繽紛糖果屋也可能是一堆彩色藥片,心可以是一間凶宅,住著在記憶裡死去的人。因而在被現實反駁之前,早已毫不羞赧的攤開愛憎,衣不帶水,從容的涉過亂流與深潭。珮芬會用什麼樣的地形來形容自己?

➤無法屈服於唯一的現實

徐珮芬:毫不懷疑回答:我是一座活火山。慾望與暴力匯流之地。太多時候抑制不住炙熱的岩漿,對著這個世界噗通噗通的冒出血。

提出問題的當下,我以為馨潔會形容自己像是貝加爾湖那樣的存在,寧靜而悠遠。沙洲太短暫了,很悲傷。但也令人喜歡。我以為自己應該會告訴妳:「我是夏日中午十二點的柏油路,沒有一隻貓能在上面優雅地行走。」

我在住家附近走路,「看房子」的時候想到這個關於地形的問題。

「看房子」是我的日常。不是大家想像的那種的看房子。抬起頭望著大大小小的每一扇窗戶,古典優雅的雕花鐵窗或是方正僵硬的防盜鋁窗,陽光在白日照入,夜晚有燈火流出。我無法停止想像自己與貓生活在每一扇窗戶裏的可能性:如果住在這樣烏托邦式的大樓內,恐怕會更憂鬱吧?那戶人家的陽台好多鮮豔的盆栽,小心貓誤食了……我是這樣的無法停止寄託於想像,無法屈服於「唯一的」現實。

鹿擁有一雙透澈的眼睛嗎?我沒這麼想過,真好玩。我對鹿的印象大多是心疼的情感,或許因為電影和故事中的那些路殺、虐殺。妳在書中寫到奇士勞斯基的《藍色情挑》裏,香草冰淇淋上裹著濃濃的咖啡。我深愛這部片卻完完全全不記得這個段落,於是我更確定妳有一雙溫柔的貓眼。想問妳哪部電影的甚麼顏色,讓妳留下了最深刻的印象?另外,妳夢過鹿嗎?

張馨潔:對於夢,我總是將之視為對現實的補償,所有的遺憾都能在夢裡得到安慰,我總是忘記自己的夢,也樂於自己總是忘記那個不受驚擾的世界,如果夢過鹿,我希望我夢過一隻犄角優雅的鹿,在溪谷中回頭、定睛的樣子。

我喜歡《You Won't Be Alone》這部電影裡面,歐洲森林裡面生命力旺盛的綠色,那是飽含水分與高解析度的綠色山林,電影裡面主角以女巫不滅的靈魂寄身於各種軀殼,轉換不同的年齡與性別。相較於體驗社會的壓抑,山林像是隱喻她對於成為一個人,勃發的好奇。當她走出被囚禁的十幾年的山洞第一次看見天空,在蒼藍天幕下,她彎身以手遮擋,因為天際大得超乎想像,彷彿要整片墜落下來那樣。她長期與世隔絕,不懂得人類的語言,有一個成年人的思慮,卻只有孩童的詞彙量,事實上她在片中沒有聲音,那些瑣碎的細語都來自於她的內心獨白。

充滿象徵的設定,彷彿回返成一個可以表述的嬰孩。她問麻雀是蛇嗎?女人是黃蜂嗎?吻是鎖鏈嗎?對一切提出詩意的,本質性的疑問。隨著她的世界不斷的擴張,意識到身為女性的各種限制,感受到愛的重量,她開始體驗痛苦,但山林依舊青翠無聲,我想像那是一種驅動力,推動著心智不斷的被打碎與重建的她,去擁抱那些荊棘,去把痛苦視為一種中性的感受,不帶成見的體驗。我想起我們都在作品中描述過痛苦,而痛苦皆與生機並存,至少我們的腳步沒有停歇,而我們還在呼吸!

關於創作,或也是在對於內在或外在世界的翻找、重構之後,提出詩意的,本質性的疑問,諸如:「麻雀是蛇嗎?女人是黃蜂嗎?吻是鎖鏈嗎?」這樣的打破語言箝制的問句,去探向更內裡,保持懸念,或者自己設法回答。

我想起你在〈睡前童話〉裡面說:「不要相信語言/那是惡魔傳授的伎倆/讓人類學會/笑著欺騙」或者想到《晚安,糖果屋》春與詹姆士上校在真與假之間,開拓出來的迷霧空間:是信者為真?還是禁得起驗證的才為真?我總是相信一個創作者思考得夠深入如你,便會形成一種對語言的執迷與謹慎,縱情的翻玩但留神的駕馭,想請問珮芬是如何看待語言與想像的距離?又或者在你眼中麻雀是蛇嗎?女人是黃蜂嗎?吻是鎖鏈嗎?

➤文字背面的欲言又止

徐珮芬:關於語言與想像之間的距離,請容我恬不知恥地挪用妳在書中的句子作為回應:「有的人寫作像是發聲,對我而言寫作更像沉默……」

語言與我的關係,在近兩三年有了很大的轉變,緣起於我的貓生了病後,長期的攻防戰在我們之間展開。至此我才知道,我不了解語言。語言曾經是利刃、是我的美國隊長盾牌。記得在一場殘忍的爭執中,當時的戀人脫口而出:「妳知道自己多麼善於利用語言傷害他人,妳是語言的暴徒。」

在動物面前,就連獨裁者也要低身。當我要餵貓吃藥時,我總是先以我一貫的伎倆哄騙牠:「吃下去這顆藥丸,就可以跑跳跳、飛高高了呦……」,當然,貓只是一臉嫌惡從我懷中掙脫。

這樣的反覆,讓我發現自己全然不瞭解語言與想像之間的關聯。不過我確實懷疑過女人與蜂、男人與蠹蟲之間的關聯。我好喜歡妳說:「同時吃著干邑冰淇淋,同時埋葬著大象。」我想問,與其是在形容妳自己,我可以把這句話視為妳對女人「這個集體」的註解嗎?

最近看了一部電影《分手的決心》。在片中的湯唯仍舊帶著小動物的精怪與對愛的痴狂,和我印象中的王佳芝一樣。想請妳告訴我:對妳來說,在文學作品或是電影中,最迷人的一個女性角色?妳也會用黃蜂來形容那個女人嗎?

張馨潔:當開始使用文字,我也開始認識了文字的狡詐與不可信,但同時又需要借助文字在搖墜之間築起通天塔,不願放棄任何表述的可能。因而我總期望能看見那些他人文字背後沉默的言語,還有看見文字與思想之間的相吸與相斥。

我想我的答案是,是的。這或許是身為女性感受情感的方式,讓未完的故事在心中綿延「同時吃著干邑冰淇淋,同時埋葬著大象。」是我能夠想出,對於末微情感的表達,那並非是理性所能定義的感性經驗,如同《分手的決心》之中,朴海日與湯唯愛的迷藏。我喜歡這部電影這樣寫愛,更加文學更加細膩,但我不會說這是「抒情美電影」,正如我不想說自己的散文是抒情美文,因為描述與形狀,只是助於辨明複雜如霞光的變化,而非目的。

經珮芬一說,我也覺得電影裡的湯唯好像王佳芝,「小動物的精怪與對愛的痴狂」說得真好,我記得她吃豪華壽司時,自得其樂脫下外套的樣子;還有戲裡那真與假的眼淚……但每投入一些,就要讓雙方的攻防洗牌重發,卻終究會被帶至設想之外的結果,甚至賠上自己,原先為了避罪求生,最後轉為求死,像黃蜂蟄人後,人一般是不會死的,但黃蜂會。

在我心中最迷人的女子是《記得我愛你》的伊莎貝‧卡蕾,電影保留了她絕美的臉龐,她在電影中罹患慢性失憶,不斷的謄抄重要的記憶於隨身小本子上,最後終於揚棄了所有語言,但她記得所有的感受,我想她仍會有如黃蜂那樣對愛的渴求。現在想起這或許也是某種隱喻,放棄表述被內在想像統御的一種狀態,或許正比苦於駕馭想像與語言的我們還要和諧吧!

有妳的閱讀與理解讓我感到心安還有感激,那些文字背後欲言又止的沉默,果然只有頻率相近的人才得以接收!見妳在臉書時時提起的貓咪,隨之牽繫的悲歡,那些如夢如真的疼痛,我相信也鑲嵌在妳敲擊的每個句子裡,哪怕當妳談論歡愉之時,那是你的文字背面,同樣珍貴的沉默。●

作者:徐珮芬

出版:啟明出版

定價:380元

【內容簡介➤】

作者簡介:徐珮芬

花蓮人,清華大學臺文所碩士。曾獲林榮三文學獎、周夢蝶詩獎及國藝會創作補助等。二〇一九年美國佛蒙特駐村藝術家。出版詩集《還是要有傢俱才能活得不悲傷》(2015)、《在黑洞中我看見自己的眼睛》(2016)、《我只擔心雨會不會一直下到明天早上》(2017)、《夜行性動物》(2019)。

作者:張馨潔

出版:九歌出版

定價:300元

【內容簡介➤】

作者簡介:張馨潔

伴養2.5隻貓,愛動物勝於愛人。曾獲全球華文星雲獎散文首獎,首部散文《借你看看我的貓》入圍2020年臺灣文學金典獎。

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量