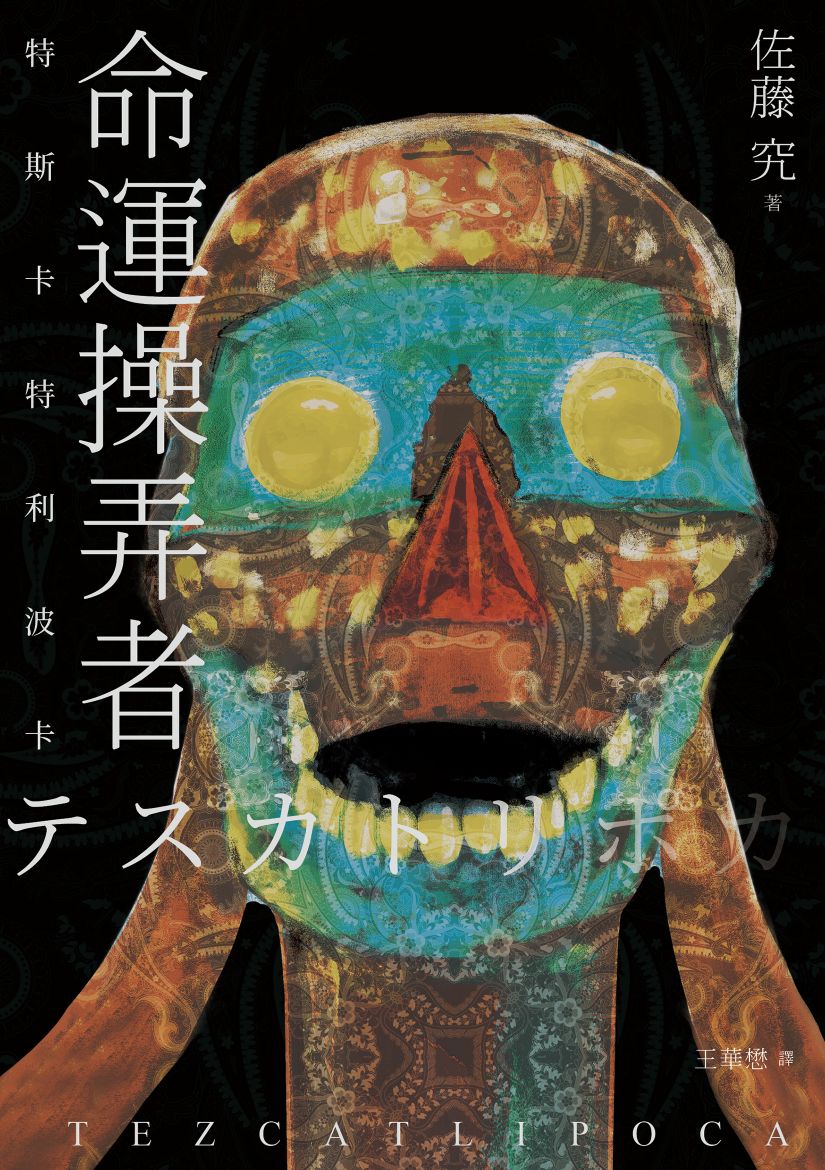

書評》一本可怕到令人無法釋手的小說:盛浩偉讀《命運操弄者:特斯卡特利波卡》

閱讀佐藤究的《命運操弄者:特斯卡特利波卡》時,忍不住一直在心底大喊:太可怕,太可怕了!──帶著稱讚與驚嘆。好一本「可怕」到令人無法釋手、想要一路讀到故事盡頭的小說。

此處不斷提及的「可怕」,分為許多層次。最表層,指的是故事及其類型本身:這是部格局非常巨大的犯罪小說,它的故事場景與角色出身橫跨墨西哥、印尼、日本、中國等,涵蓋全球。彷彿要提醒讀者,在我們覺得熟悉的世界表象底下,在我們被光明吸引而忽略的陰暗角落裡,確確實實還存有另一個深沉龐大的影子世界。正當一般人輕忽、大意、鬆懈的時候,蟄伏在影子世界裡的力量,正以無比縝密的心思謀劃、以無比冷酷的效率,執行著那些我們無法想像的行動。

另一方面,書裡對黑社會運作的描寫,還深刻地揉合了已覆亡的、古老的阿茲特克神話。書名的「特斯卡特利波卡」,即為阿茲特克諸神之首,人類不能直呼其名諱,而喚祂為夜與風、吐煙鏡、雙方的敵人、奴役我們的這一位。

傳說,阿茲特克曆法以52年為週期,在曆法結束的最後一天,時間將逐漸步入虛空,故人們必須清空所有舊物家私,徹夜不眠,等待夜空星團的光輝召示著下一個週期的起點,神廟裡的祭司便會以人牲為祭,挖出心臟,燃燒那空洞的胸口,以此奉獻於諸神,祈禱宇宙持續運行,時間能夠回歸。

這神話傳說的52年週期,正好對應到小說的52章節,展演了一齣「成住壞空」的劇碼。而每一節的開頭,還附有阿茲特克人所使用的納瓦特爾語的數字之拼音,更添氛圍。

光是看這種種元素,就已經能讓人感受到隱約的可怕了,而在這些圍繞其外的大框架裡,有著第二層的「可怕」,也就是正在其中上演著的種種情節。暴力毆打、幹架火拼、跨國毒梟、黑道密醫、器官走私,所有的描寫都鉅細靡遺,毫不敷衍。

為了避免透露劇情,這裡不能細說太多,但是當故事逐漸進入白熱期之後,真的會感覺,一槍將人斃命實在是好仁慈,因為,有太多比這個更殘酷的舉動了。這些事情,並不是遠在天邊,而就在離我們不遠處,也許早已與我們擦身而過,或者就在我們粗心不審的時候,已不小心涉入這團黑影當中。

但是,縱使小說寫了再多慘無人道的場景,這卻並不是本只訴諸獵奇、賣弄血腥的小說。尤其是與阿茲特克神話的搭配,不禁讓人思考到,如今我們一旦提及「神聖」這個詞,會聯想起的大概是光明、純淨、潔白、輕柔等等畫面,內心興起的也往往是種親近、嚮往的感受。然而,這真的是神聖的本質嗎?

在還未以理智除魅的古老時代,人類對所謂「神聖」之物經常是帶有崇敬與畏懼的,何以如此?正是因為,根植於人類原始本性裡,對於「神聖」的想像、對於自然天地與諸神的想像,往往就是如此血淋淋又冷酷無情,卻凌駕於人類之上的。

小說裡有句話寫得精準:「他們從恐怖中學到了許多,透過瞭解恐怖,學到了面對現實的智慧」──古老的神聖的本質,也就是這樣令人恐怖、卻也讓人學會面對現實的力量。當它顯露本質時會嚇到人,不過認真地想,當它偽裝成人畜無害的樣貌,讓人卸下防備,甚至能夠魅惑吸引人心,那不才是更駭人的?

小說裡也暗示,這股神話裡的古老神聖力量在現代的化身,也許就是資本主義。當金錢能驅動一切,能替萬事萬物、甚至是人類標價,方能讓一個人將另一個人視為他物,進而完全失去同情、憐憫、惻隱。古老的人類社會面對那「神聖」的力量,必須以人身與鮮血獻祭,乞求剩餘生者的平安,這肇始了階級,劃分出一群社會之外的他者;而延續到今日,金錢取代了那股「神聖」,一旦我們不留神,便可能成為金錢的祭品,落入那被犧牲者的一群之中。

這本小說更內核的「可怕」,則在於它的寫作技法,更準確地說,應該是寫作無技法。這本小說只用了最低限度而且極為平常的敘事技巧,在時序上、在轉場上,也都只用平鋪直敘的白描,寫實至上,更少抒情。

但這並不是批評,因為首先,要能對於這些一般不為人所知的事物、世界描述得透徹,必須得要有大量的考據、田野調查,還必須要有巨大的想像力,以及對人情人性的洞察,才能將這些內容表達得如此具體。作者在這裡選擇與故事、與讀者直球對決,像個工匠般細細雕刻著那另一個世界的運作與細節,也就暗示了他所下的功夫與深厚實力。

更重要的是,整個故事也反而因為這種刻意地「無技巧」,更增添了真實感,讓人覺得並不是在閱讀虛構小說,而是在閱讀長篇的深度報導,因而還會不時心驚:這些黑社會裡的恐怖事情,該不會都是真的?我們以為安穩的世界,內裡居然如此血性湧動?

能以小說撼動讀者對於真實世界的觀感,這種力量,還不可怕嗎?●

|

|

|

作者簡介:佐藤究 1977年出生於日本福岡縣。2004年以筆名佐藤憲胤創作《紅玉髓的死神》,榮獲第47屆群像新人文學賞優秀獎,在文壇出道。2016年以《QJKJQ》獲得第62屆江戶川亂步賞。2018年以《Ank: a mirroring ape》獲得第20屆大藪春彥賞及第39屆吉川英治文學新人賞。2021年,以《命運操弄者:特斯卡特利波卡》榮獲第165屆直木賞與第34屆山本周五郎賞。 |

閱讀隨身聽S7EP6》台北文化獎得主陳義芝/詩的創作、評論與轉譯:寫作是種專業追求ft.文化快遞

「閱讀.台北二三事」以4集的節目介紹發生在台北的精采故事。本集來到最後一集,邀請到今年臺北文化獎得主、詩人陳義芝,他不僅以詩歌享譽文壇,無論在擔任《聯合報》副刊主編、大學教授甚至退休後,他皆用心且有系統地進行現代詩的評析與推廣。2012年起,他與趨勢教育基金會合作,推出「趨勢文學劇場」、「趨勢詩劇場」等系列文學劇,以劇場演繹文豪生命歷程與經典作品。2020年起則主持線上節目《遇見一首詩》,以數位影音方式向大眾解讀詩意與詩情。本集節目中,陳義芝將與讀者分享,他如何保持心中的詩火,將寫作視為專業的追求。

Openbook閱讀誌攜手臺北市文化局的藝文資訊刊物《文化快遞》推出「閱讀臺北二三事」,用4集節目,介紹發生在臺北市的各種藝文大小事,受訪來賓有自由工作者、藝文場館,還有藝文節慶揭密。《文化快遞》自2000年刊行至今,以文化局轄下藝文館舍及辦理的藝文活動為出發點,涵蓋表演藝術、視覺藝術、電影、空間、人物、藝文活動,從不同角度記錄文化臺北,是臺北極具代表性的藝文資訊刊物。在臺北各捷運站點、藝文館所、臺北市立圖書館等都可以免費索取獲得,也可以支付郵資免費訂閱。

【精彩內容摘錄】

➤ 詩是超越時代的

以「詩創作者」的身分獲獎,對我深具意義。感謝評審的認同,我猜想他們應該是看見了,現代詩結合了傳播工具、戲劇表演所產生的文化效應,因而給了我這樣的獎。

詩,是歷史孕育的基礎,文化的底蘊、核心,它顯示人生的面向與社會的課題,提出超越時局侷限的思考。詩人的社會意義,在當代、當時有時會被忽視,原因是因為詩不只是寫給當代人看,更是存在於更長的時間軸中。我認為詩跟音樂是一樣的,都是人心頭舌尖想抒吐的情感、思想,是不得不說出來的那一句話,表達著人的心聲。既然人情、人性相同,古往今來,詩的跨越性都是毫無障礙。

➤台北與詩歌,從公車到捷運

「捷運詩」的想法是1994年我提出的。那時台北市長選舉,有人問我,若選上了可以做些什麼事?我只提出了這一點:倫敦有地鐵詩,台北這個大都會可不可以有公車詩?果然後來在1995年開始實施,95年公車詩的規畫我參與了,過幾年,台北捷運通了,於是從公車延伸到捷運。

我當時的看法認為,一座城市應該要有文化,如何推動呢?詩是短的,可以一擊中的,讓詩出現在大眾面前,可以不只是詩集的印製,僅存紙本閱讀裡流傳,而是可以跟公車結合……

➤詩心,古今中外皆同

多閱讀,慢慢地為自己建立欣賞的品味。閱讀不能只是讀當代人的作品,首先,對中文現代詩的傳統要熟悉;其次,古今也沒有差別,古典詩歌與現代詩的原理相同,只是語言工具不同。比如近體詩與古體詩雖然有差異,古體詩長度不限且不必押韻,近體詩則到了唐朝越來越雕琢,精工鍛鍊,講求押韻,但是那一份詩心,講求象徵、語言韻味的要求,古今中外都相同。我也跟年輕朋友說,應該讀外國的作品,有能力可讀原文,或也可讀翻譯,裡面有一些「異質性」的東西,可以帶來刺激。

一方面,在實際的閱讀當中累積自己的見聞,另一方面,也應該認識文學知識、文學理論,看看這一家、那一家怎麼說,比如中國傳統的詩觀、西方浪漫主義以降,從古典浪漫到現代主義等等。如果我們閱讀得夠廣,心裡會有一把尺,未必與他人相同,但終究會有相通的地方。

➤寫作是一種專業追求

寫作是一種專業追求。專業就是持續不斷,把它當作一個目標,有價值的、有意義的,像一團光來引領你。如何讓自己的詩火,心靈的火頭不滅,一直照亮,這是我們應該努力的。

大自然的日夜循環,不會是短暫時間的,日以繼夜、夜以繼日。同樣的,我們人生有物質層面,也有精神層面,物質層面會餓了要吃、飽後又餓,醒後又睡,睡後又醒,也是不斷地循環,伴隨一生。物質層面的滿足、追求都不會只有一天。

如果認定精神層面,也是人生不可缺的,這樣的追求也應該持續不斷。1985年我出版詩集《青衫》,楊牧作序,有一段話我深深地印在心裡,完全認同,他勉勵所有的年輕朋友:

➤從評論到影音節目:遇見一首詩

趨勢教育基金會是趨勢科技的公益機構,他們同仁相當有心,數位影音能力與設備都不成問題。我是一個寫詩、讀詩以及教詩的人,他們建議不只是在課堂上,更可以透過影音平台,存留在那裡,給更多人看到。2019年我從台師大退休,專職改為兼職,他們預先2018年提出邀請,2019年在YouTube開設《遇見一首詩》節目。

我一直希望能邀請更多人讀詩。1980年代末,我在《國語日報》的「古今文選」介紹現代詩,是最早在古今文選介紹現代詩的。1990年我編了一本《不盡長江滾滾來-中國新詩選注》,幫教育部為高中生編選教材。以前是用書、賞析的方式,現在換成影音的、口說的。有時,合作的夥伴加上一幅畫或配一點音樂,感染力更強。製作單位建議時間不用太長,原則上大概7、8分鐘,偶爾會破例,但一般就在這樣的長度,是他們認為讀者最能有效接收的時間。

詩的部分,選了新文學運動以來經典的作品,具歷史意義的,像胡適、聞一多、何其芳、馮至,有一些則是台灣的作品,如我的前輩、同時代或年輕世代詩人。我將自己認為很難得、很不錯的,介紹出來。而好詩很多,到底好到什麼程度,則留給時間、未來檢驗。

➤詩與劇場的結合,應讓詩歌完整呈現

詩劇場有很多不同的發展,鴻鴻也曾推出過,每個人都有不同的表現方式,它的藝術形式還在發展中。2014年,趨勢教育基金會的詩劇場曾推出楊牧的《讓風朗誦》,邀請文化大學的徐堰鈴老師執導,2015年瘂弦的《紅玉米之歌》則由李易修執導。楊牧過世後,我們又推出了詩劇場,《愛是我們的嚮導—念楊牧》。

在這幾部作品中,詩都是完整的呈現。李易修加入了一些虛構的劇情,徐堰鈴是完全用抽離的、抽象的、音樂的,藉由佈景進行調度,以氛圍、境界、調性來表現詩,而非局限、具體的、破碎……●

【延伸閱讀】趨勢文學劇場10周年.專訪》三大推手使出穿越之力,與觀眾古今戲夢相會

➤閱讀臺北二三事:文化快遞XOpenbook閱讀誌

主持人:吳家恆,政治大學公共行政系畢業,英國愛丁堡大學音樂碩士,遊走媒體、出版、表演藝術多年,曾任職天下雜誌、時報出版、音樂時代、遠流出版、雲門舞集、臺中國家歌劇院。除了在大學授課,在臺中古典音樂臺擔任主持人之外,也從事翻譯,譯有《心動之處》、《舒伯特的冬之旅》、《馬基維利》、《光影交舞石頭記》等書。

片頭、片尾音樂:微光古樂集The Gleam Ensemble Taiwan

➤閱讀隨身聽,聆聽導引:

➤線上聆聽

|教學藝術家、作家楊雨樵|資深日語譯者詹慕如|山岳探險作家崔祖錫、雪羊(上)|山岳探險作家崔祖錫、雪羊(下)|大稻埕食家昌正浩|社會學者戴伯芬|漫遊文化副總編輯張貝雯

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量