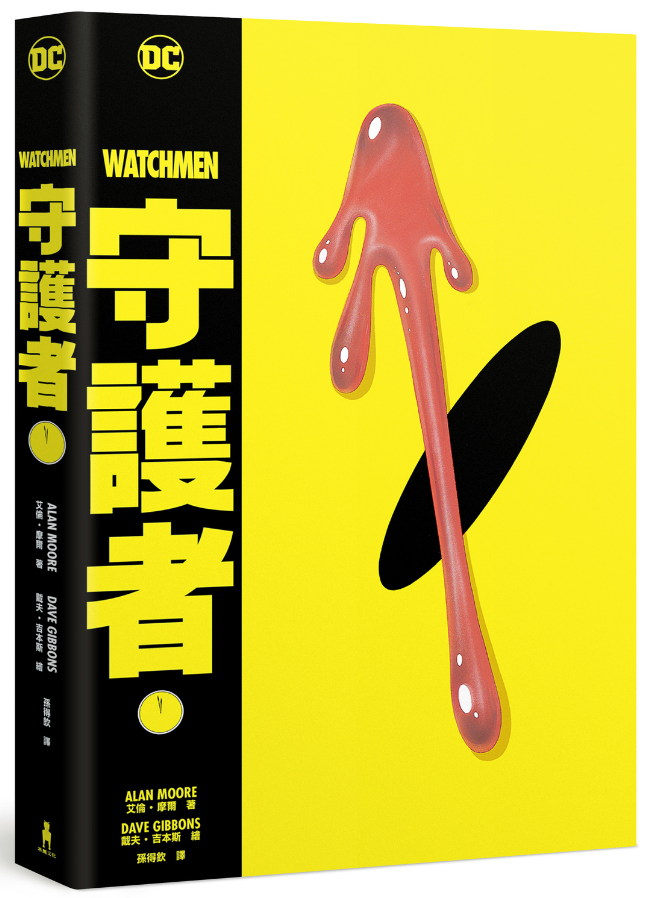

話題》超越常人的英雄,真的關心人類社會嗎?表層流暢內裡複雜,圖與文完美嵌合的《守護者》

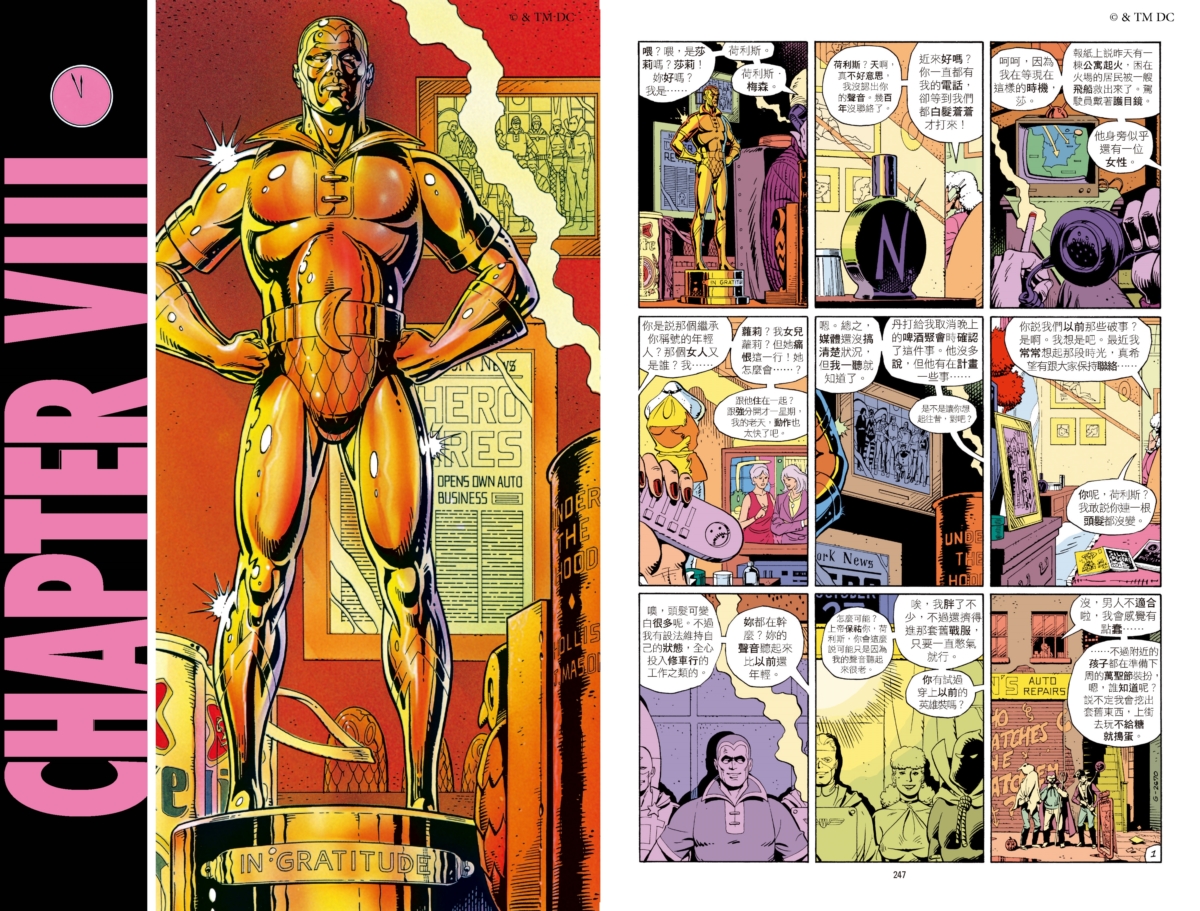

1985年,美國紐約市,兩名警探勘查一處謀殺現場,死者被凶手從高樓住處扔出,砸破強化玻璃,墜樓而亡。警探一面從房中擺設討論死者與政府高層似乎關係良好,一面商議將此案低調處理,以免引來某些人士不必要的關注。當晚,一名身穿風衣、罩著奇妙頭套的男子,以一把鉤繩槍從大樓外壁攀入謀殺現場,找出衣櫥後的隱蔽隔間,確認該名死者擁有一個祕密身分。

《守護者》故事開始。

如此開場帶著明顯的推理氛圍——更明確的分類,這會是「冷硬派」推理——偵探角色發現被害人的祕密身分,對照想要低調處理案件的警探,偵探理應更能挖出事件真相。

如此開場帶著明顯的推理氛圍——更明確的分類,這會是「冷硬派」推理——偵探角色發現被害人的祕密身分,對照想要低調處理案件的警探,偵探理應更能挖出事件真相。

罩著奇妙頭套的男子與死者都曾以蒙面義警的身分打擊犯罪,但1977年的《基恩法案》認定蒙面義警活動非法,於是這兩人選擇了完全不同的方式應對法案:一個與政府高層合作,成為特殊探員,另一個則以地下行動繼續追緝罪犯。現在兩人當中一個成了屍體,另一個認為除了查找真凶之外,也該警告其他曾經同為蒙面義警的夥伴:可能有個殺手盯上了我們。

隨著罩著奇妙頭套的男子一一探訪舊日夥伴,情節開始多線發展,讀者很快就會察覺:《守護者》應用了推理骨架,但除了解謎緝凶,編劇艾倫.摩爾想談的還有很多。

例如「超級英雄」。

現今「超級英雄」的印象大抵來自美國漫畫,不過類似概念在古今中外的創作中都找得到。美國漫畫裡的超級英雄有幾個特徵:大多數具有某種異能,大多數會以各種扮裝隱藏真實身分,而且他們的「行俠仗義」絕大多數都不符合法律規範。也就是說,超級英雄們做某件事的目的可能是「對」的,但執行的手段卻是「非法」的。

《守護者》的主要角色就是一群蒙面扮裝的「英雄」——事實上,真實世界中的幾個國家目前的確有這類人士在各處活動,而各國警方對他們都沒什麼好感。他們當然沒有超能力,倘若做的是些公益活動倒也罷了,倘若真的試圖涉入刑案偵辦,那就可能惹出很多問題,無論是體制內的公權力單位還是一般民眾,對他們的行徑都不見得能夠認同。這種狀況,在《守護者》中早已預示。

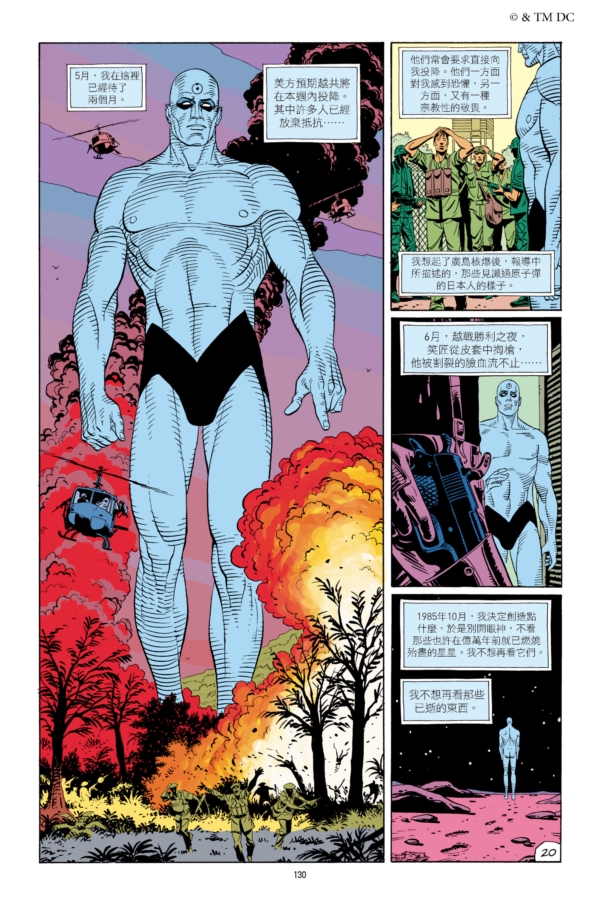

況且,《守護者》裡真的有一個超能力者。

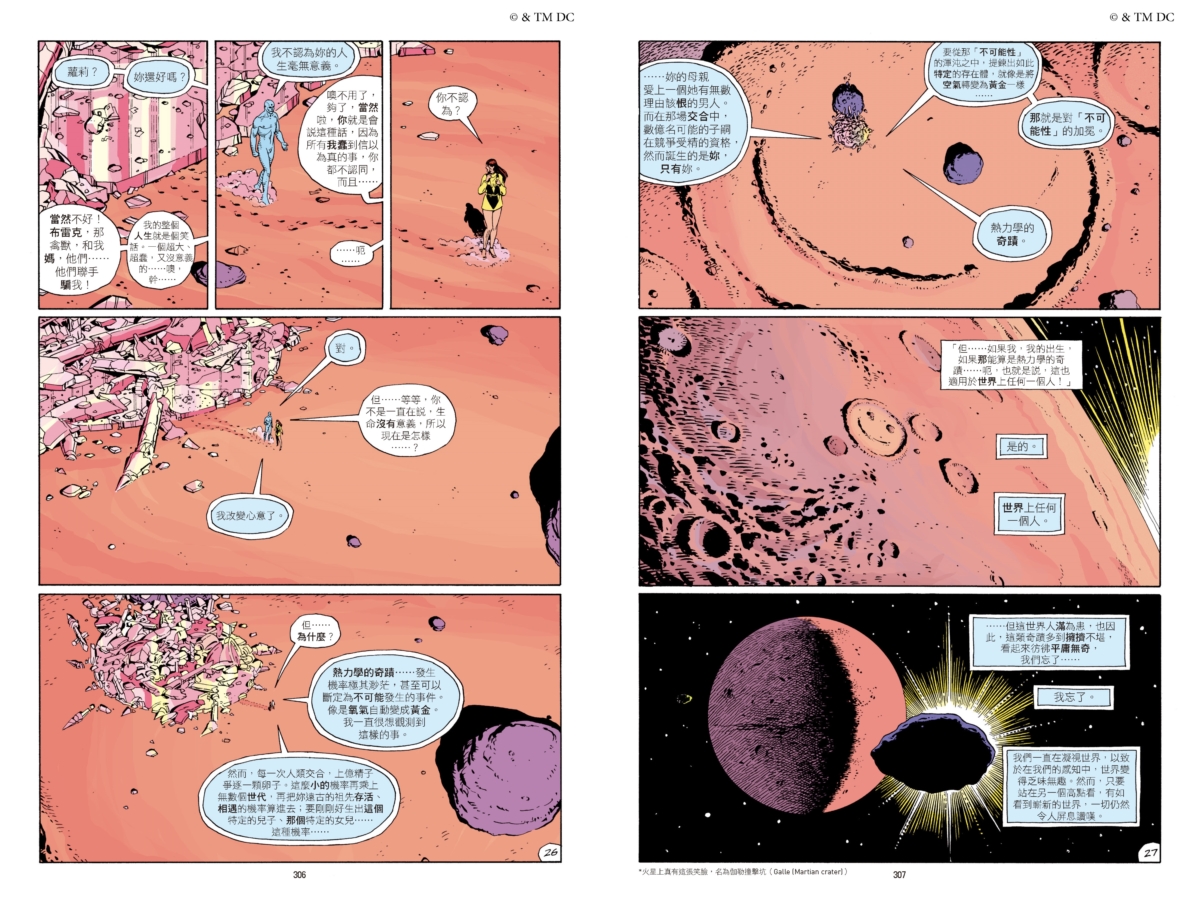

超級英雄的「權力」屬於個體與社會關係的討論,而「具有異能」這事則屬於另一個思考面向——有超能力的人,還是「人」嗎?就美國漫畫的大多數創作者而言,這個答案是肯定的,他們筆下的超級英雄即使來自外星,仍然充滿各種人性,許多時候需要面對和凡人一樣的人生問題。

但《守護者》中提出了一個尖銳的思考方向:一個擁有常人沒有的能力、可以做到常人做不到的事、某些感官、視角與經歷都與常人不同的人,想法與感受還會與常人一樣嗎?他的所思所欲,是否可能已然超脫常人的範疇?這樣已經超越凡人的「人」,還會關心人類社會嗎?

這是以「超級英雄」為題材的故事鮮少討論的題目。

當年《守護者》開始連載時,摩爾曾經想在故事裡直接使用美國漫畫大廠DC(Detective Comic)已經存在的超級英雄角色,後來DC並未附議這個想法,所以《守護者》中的蒙面義警全是摩爾另外設計的。但熟悉美漫超級英雄設定的人,就會發現摩爾用哪些手法拆解既有的超級英雄設定、重新形塑自己筆下的角色。

此外,摩爾將議題更進一步推到美漫當中超級英雄的源頭之一——始祖級的超級英雄「超人」,原型便脫胎自《聖經》。來自外星的超人被地球的養父母培育成人格完美的典範,加上他與幾個角色的情感關係,讓他「守護地球」的行徑看來理所當然。但如果沒有了這些連結,那麼一切都比常人優越的超人,會如何看待凡俗人類?換個角度看,當一個人擁有了雙重身分,其一是平凡百姓、另一則是可以無視法律規定、行使私刑正義的扮裝英雄,他又會如何看待自己?

摩爾嫻熟各種超級英雄典故,而且不只超級英雄典故。

倘若喜歡科幻,讀到《守護者》中某個角色談論「時間」時可能會非常興奮,因為那是馮內果1969年在《第五號屠宰場》中提及的時間理論完美再現,放在1985年的《守護者》裡非但毫不過時,姜峯楠1998年拿下星雲獎等三座大獎的科幻短篇〈妳一生的預言〉還應用了同一個概念。

倘若關心同志議題,會發現《守護者》裡暗藏了美國20世紀50到80年代的同志運動發展脈絡,以及社會大眾對個人性傾向的看法。

倘若對社會學、群眾心理學等領域有興趣,會看見《守護者》中置入了影響這類研究的重要社會事件(雖然許多年後,該起事件的報導被證明並非完全屬實)。

而倘若對文學、歷史及神話等領域有興趣,挖掘隱在《守護者》故事各處、相互呼應對照的各式典故,以及同一個組字句或詞彙的不同解讀,也會是一大樂事。

甚至是政治和社會結構。

《守護者》的故事發生在架空的1985年末,與真實世界相仿。故事裡的人類社會也處於冷戰末期,美蘇兩大強權各自以核武維持恐怖平衡,而自二戰之後、越戰之前就擁有超能力者的美國似乎更具威懾能力,右派勢力當道,左派的反對主張則可能被有心人士利用。處於恐怖平衡下的和平並非真正和平,假若希冀人類當真放下成見、攜手邁向未來,就必須透過某種決絕的手段,迫使人類選擇這條唯一的道路。

人類歷史上,政體在民主與極權當中搖擺時,總需思索:這麼做是正確的嗎?這樣的思索幾乎可以對應前述關於超級英雄的討論:目的是對的,但這代表執行的手段也是對的嗎?

雖然安排了巨量跨領域又相互巧妙扣接的資訊,但《守護者》的主線並未偏移。

順著推理架構行進到結局之前,謀殺案的真凶與出乎意料的巨大陰謀現出完整樣貌,可是接下來的劇情瞬間顛覆所有「理應如此」的想像,正邪是非的判準不再簡單地理直氣壯。先前所有謎團在此解開,可是無法肯定怎麼做才能算是正義得展。《守護者》的結局彷彿沒有標準答案的「電車問題」,選項及隨之而來的後果都很清楚,怎麼選都有理由,但也都不會是最佳選擇。

《守護者》被歸類為「圖像小說」(graphic novel)。

這個類型與傳統「漫畫」的分別仍然不算清楚,不過以製作層面來看,圖像小說多是在創作原初就已做完整體規畫、預計在固定期數之內結束的故事;傳統商業漫畫則以長期、持續連載為主。以內容來看,圖像小說大多會處理較嚴肅的議題,文字量可能也會比較大。

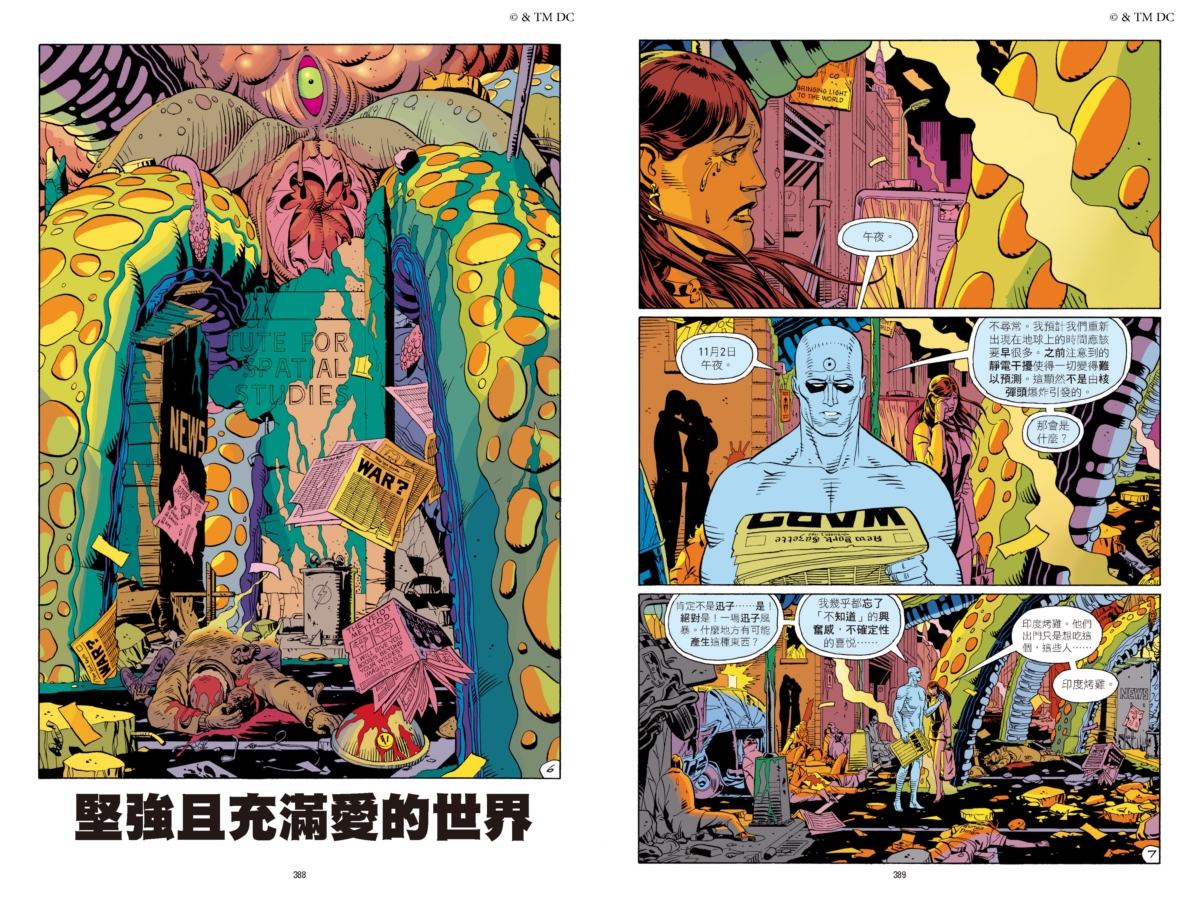

摩爾的文字使用巧妙精準,在對話與對話、對話與畫格,甚或畫格背景與「書中書」的內容之間彼此呼應連結,同時持續推進情節,已經是高明敘事技法的展演。而漫畫家戴夫.吉朋斯漂亮的分鏡、轉場、細節處理及跨頁設計,不僅讓畫面與文字緊密結合、彼此輔助,也讓整個版面充滿值得細究的巧思。

《守護者》曾被改編成真人電影,不過摩爾認為這個故事無法以「漫畫」之外的其他方式呈現——圖與文的完整嵌合、文字內藏的寓意、指涉的典故及畫面暗埋的訊息等等,都不適合以電影之類流動式的影像傳達,比較適合緩下接收節奏來「閱讀」。

是故,《守護者》是適合閱讀的作品,而且值得重讀很多次。

美國《時代》雜誌曾選出1938年到2006年出版的十本最佳圖像小說,《守護者》名列榜首。而在《時代》雜誌選出的1923年到2005年百本最佳英文小說裡,《守護者》也與《麥田捕手》、《梅岡城故事》、《蒼蠅王》、《1984》、《魔戒》等經典小說並列。

暫且不理這類外加的光環,閱讀《守護者》本身就能帶來許多樂趣,因為喜愛各種類型故事的讀者每回都能從中看出類型元素的應用與變形,喜愛各種社科議題的讀者每回都能從中獲得議題論述的反思與辨證。

而且,就算不去深究種種複雜內裡,光看表層,《守護者》就已經是個非常流暢精采的故事。●

|

|

身體有書IV》打開界線,踏上探尋的路:鄭宗龍談《心動之處:先鋒派音樂宗師約翰.凱吉與禪的偶遇》

自從成為雲門舞者以來,現任雲門舞集藝術總監鄭宗龍跟著舞團出外演出時,身上總不忘帶著幾本書,等待下一場演出的時候、等待轉機的時候,一路上都有書本相伴。一頁一頁慢慢地讀,對書裡描繪的人事物,逐漸累積越來越多的好奇,閱讀帶領鄭宗龍看見不同作者的生命經驗,開啟更廣闊的視野,其中最能引起共鳴的,是《心動之處:先鋒派音樂宗師約翰.凱吉與禪的偶遇》這本書。

➤聆聽寂靜的4分33秒

約翰.凱吉(John Cage)是美國先鋒派古典音樂作曲家,師從荀白克(Arnold Schönberg),最知名的作品是1952年的《4'33"》,全曲三個樂章,卻沒有使用任何音符,樂譜上給鋼琴家的指示是:靜靜坐在鋼琴前4分33秒。對凱吉來說,這是一個對本質的闡述。

前衛音樂家凱吉的作曲理念包括徹底放棄形式結構、廣泛使用各種電子及視覺手法,納入環境中包括雜音在內的各種聲音、加入寂靜無聲,以及運用「機遇」(如拋硬幣、算卦等)來選擇順序等。

二次戰後,美國引領全世界走向新的時代,文化藝術在這段期間經歷了劇烈的變動:畫家將油畫帶入行動與姿態;舞蹈家不再以劇情為主而崇尚純粹的動作;表演藝術者在舞台上置入各種「事件」;詩人則寫下隨機的字眼……。

凱吉受鈴木大拙弘揚的禪宗思想驅動,開啟了探索自我的旅程。他創作的音樂以及策畫的音樂會,由隨機選出的音符與寂靜感來表達他的信念:「藝術與人生來自同一個網絡,只因我們虛幻的思想才造成分裂。」凱吉的作品感動了許多創作者,但也引發不少爭議。

➤心動之處的一方空白

《心動之處》記錄了禪宗對凱吉的生命,以及對50、60年代前衛藝術的影響。禪宗的力量調和了凱吉的混亂思緒,使他得以從個人危機中解放出來。他也透過禪宗,從原本邊緣化的音樂家,成為前衛藝術的核心要角。書中凸顯出禪宗思想在當代歐美文化扮演的重要角色,忠實生動地回顧了20世紀藝術世代風起雲湧的絢爛繽紛。

雲門舞集創辦人林懷民曾說:「在眾神喧嘩的藝術世界,他(凱吉)把一切歸零,刨出一方空白,讓想像力得以發揮,讓新的可能得以實現。」

➤保持思考與探問,讓心也律動

基於對凱吉人生經歷和創作的好奇,鄭宗龍打開了這本書,想靠近了解他接觸禪宗與《易經》後,如何轉化到生活上及創作上。

凱吉曾說:「我不能理解人為什麼會懼怕新的觀念。我很怕舊觀念。」鄭宗龍對這點印象深刻。閱讀這本書,他看到了凱吉一路對音樂創作的提問、對寂靜的探索,凱吉懷著一顆找路的心,一次次的思辨前行。

鄭宗龍也一直在思考,雲門東方身體的訓練基底在年輕的舞者身上沉澱跟滋長,面對這個世代感興趣的事物、對未來的嚮往,又或是各自面臨人生課題的猶疑,如何產生連結或回應,持續探求有沒有其他可能、有沒有可能看見更多舞蹈的樣貌?

鄭宗龍分享,透過這本書,讀者可以打開界線,像看故事一樣,體驗到凱吉與同時代的藝術家是如何思考、如何推翻自我,在不斷尋找的路上。這是一本值得一讀再讀的作品,文字中充滿畫面,彷彿將讀者帶到事件的現場,一起經驗翻天覆地的年代。

閱讀前,不妨讓自己安靜4分33秒,傾聽你周遭的聲音,從混沌、吵雜的思緒中,跟著凱吉用心感受。●

Where the heart beats:John Cage, Zen Buddhism, and the Inner Life of Artists

作者:凱.拉森(Kay Larson)

譯者:吳家恆

出版:麥田出版

定價:650元

【內容簡介➤】

作者簡介:凱.拉森Kay Larson

知名編輯、藝評家與專欄作家。常為《藝術新聞》、《村聲》、《紐約時報》撰文,主題涵蓋視覺藝術、舞蹈、實驗音樂、表演藝術。曾於紐約禪修中心習禪,現主要修持藏傳佛教。

【推薦人簡介】:鄭宗龍(雲門舞集藝術總監)

2020年,接續林懷民,出任雲門舞集藝術總監。出生於臺北艋舺的編舞家。2002年加入雲門舞集。2006年起擔任雲門2特約編舞家,2012年任助理藝術總監,2014年任雲門2團藝術總監。

從擺攤叫賣的幼年汲取創作靈感,作品交織街頭張力與人生百態,獨樹一幟。曾獲德國No Ballet當代編舞比賽銅牌獎,西班牙MASDANZA編舞大賽首獎及臺灣台新藝術獎「年度表演藝術獎」。2006年至2015年間,他為雲門2編創了《牆》、《一個藍色的地方》、《來》等作品於國際舞台演出,獲得好評。紐約時報讚譽:「雲門2的卓越應與世界分享!」2017年應邀為澳洲雪梨舞團編作《大明》,在巴黎與澳洲獲得熱評。

他的長篇作品《十三聲》挖掘臺灣古老、俚俗的文化記憶,全球巡演,受到觀眾及舞評的熱烈迴響,被法媒譽為是鄭宗龍「吸引眼球的一場勝利」。2019年與冰島搖滾天團席格若斯Sigur Rós合作的《毛月亮》,結合人文、科技、當代、未來,國際專業舞蹈評論網站SeeingDance稱這個作品「兇猛而美麗」。2020年《定光》,融合身體與自然,舞評譽為「雕琢精緻,值得一看再看」。

2020年鄭宗龍與阿喀朗.汗、威廉.佛賽等,同時獲選入羅德里奇出版社出版的「50位當代編舞家」。

【動起來.延伸閱讀】安靜與傾聽,需要練習──進入深層安靜,打開感知傾聽,雲門教室這樣做(➤前往閱讀 )

4種結合閱讀的身體練習 :動起來讀《螺旋舞》《抱抱》《山茶花文具店》《東萊博議》

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量