閱讀通信 vol.196》鬼月來聽《夜官巡場》佐《睡魔》,不用納涼也一夜好眠~

時節進入鬼月,夜晚燈火通明的百貨賣場卻傳出嗩吶聲與鑼鼓齊響!這是裝咖人樂團的台文專輯+精裝小說《夜官巡場》發表會現場,專輯裡收錄了嘉義民雄火燒庄的遊鬼棄神,小說裡則記下羅漢、乩身、二二八受難者等邊緣人物,有形界與無形界的底層社會雖然卑微但也互相庇蔭,通通編坐在冷氣開放的誠品音樂,卻感到了一絲人情溫暖。

「鄉下真的不一樣,因為台北好像比較少好兄弟。」百合花樂團主唱林奕碩唐突的分析為發表會帶來笑聲,卻也讓人一下子跌入懷舊的鄉愁中。《夜官巡場》記錄了人云亦云的鄉野傳奇,也以魔幻寫實筆調,賦予政治受難者一個如白日夢般的Happy Ending。

通通編想起圖書醫院導覽活動中,修復員手中正在修復的那本古蘭經,先是清出了不知在何時何地悄悄進駐的蟲子,還要手工染出接近數百年前的紙張色澤、牛皮封面鑲嵌的寶石早已被挖空……修復員神神祕祕地說,古蘭經初來乍到時,發生了許多不可思議的怪事,讓人嘖嘖稱奇這本經典的不凡氣場。

書籍不只承載了時空,更帶著我們穿越人世間與無形界,如果睡魔的法器是沙子,那麼通通編願以書為我的法器。

【封面故事】拜請地方鬼神入文的火燒庄民俗搖滾:裝咖人《夜官巡場》小說不插電講唱會

本周其他精彩好文,請看以下嚴選文章:

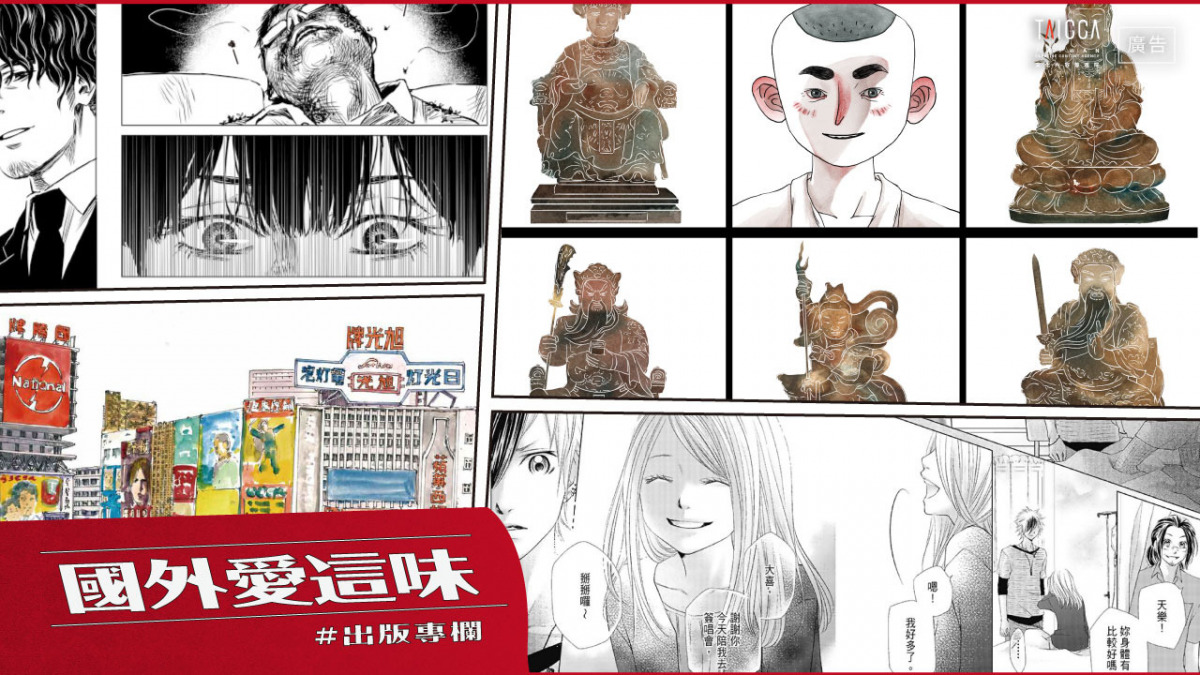

- 【閱讀隨身聽S7EP1】譯者陳文瑤、臉譜謝至平、積木李華/歐漫出版接力賽,讀漫畫就是要雜食啊!

- 【8月繪本大師】串起圖畫書的珠鍊:讓世界變得更美麗的芭芭拉.庫尼

- 【國外愛這味,日本】叫好也叫座?得獎漫畫也能大賣嗎?ft. 漫畫家柯宥希、文策院副院長盧俊偉

- 【書.人生.陶曉嫚】在金錢權力的腳本中讀理想

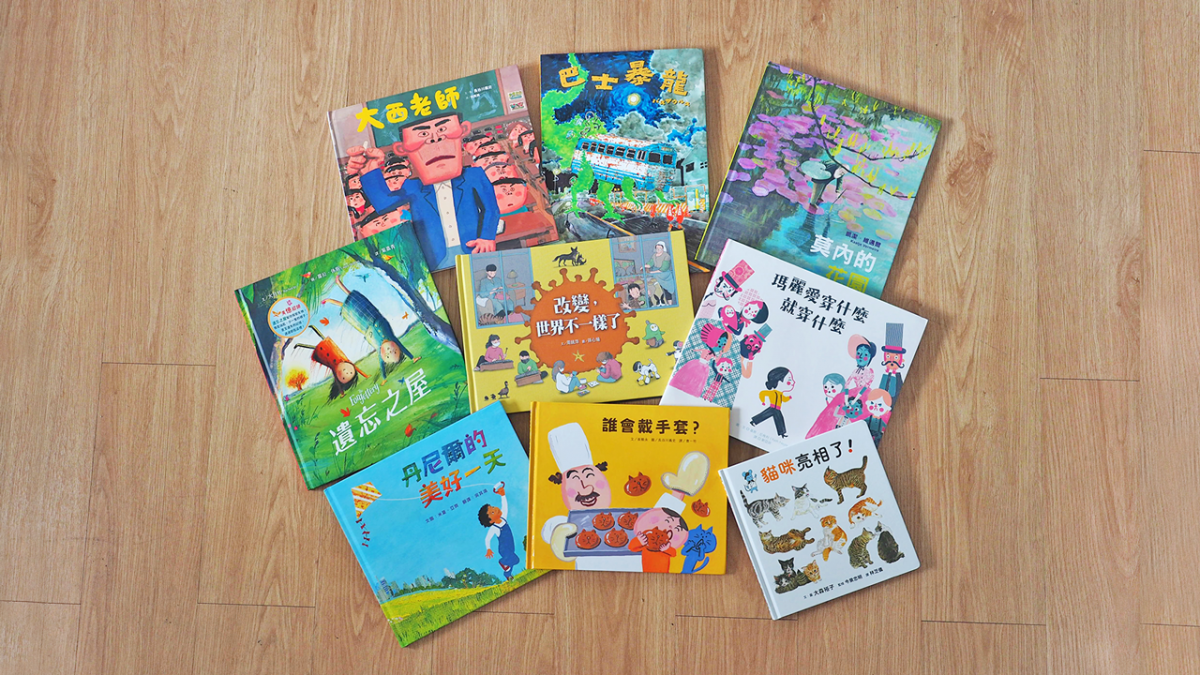

- 【每周好書.童書短評】#92 陪孩子嗅析文字芬芳,感知淡雅綿長的情感

大西老師|誰會戴手套?|貓咪亮相了!|莫內的花園|遺忘之屋|改變,世界不一樣了|丹尼爾的美好一|Hello,設計!|巴士暴龍|瑪麗愛穿什麼就穿什麼

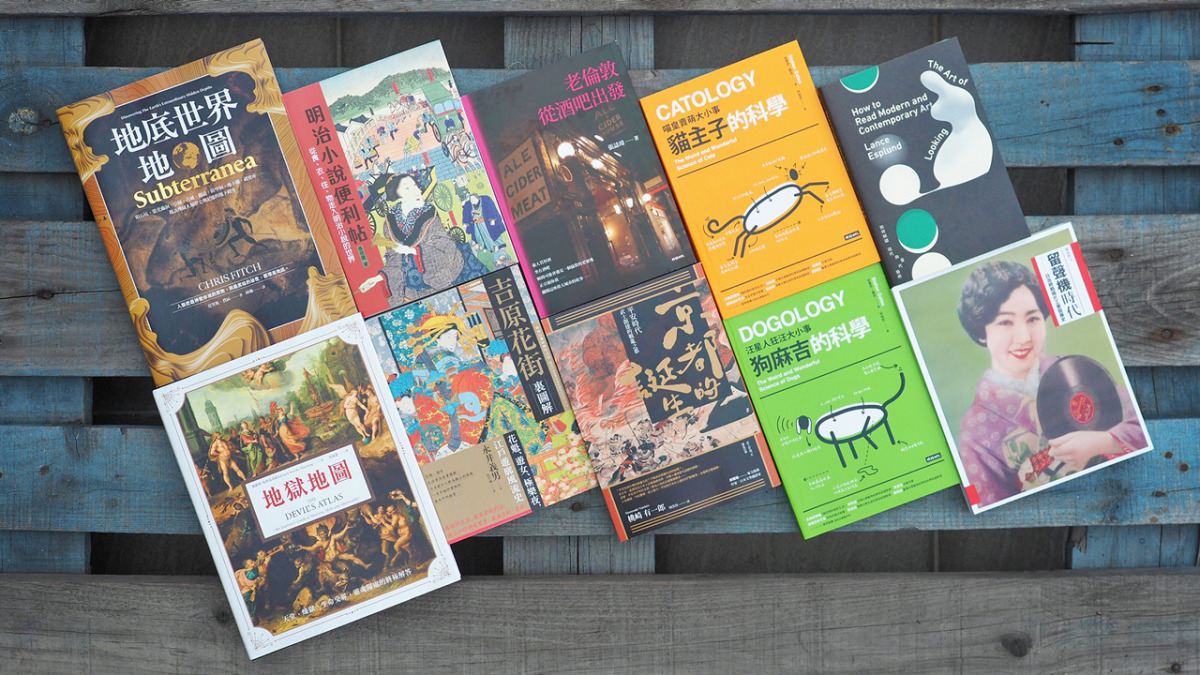

- 【每周好書.OB短評】#381 片片圖像中建構歷史的極品好書懶人包

京都的誕生|老倫敦.從酒吧出發|如何解讀現代與當代藝術|貓主子的科學|狗麻吉的科學|地獄地圖|留聲機時代|明治小說便利帖|地底世界地圖|吉原花街裏圖解

- 【每周好書.OB短評】#382 經歲月洗鍊而強大的極品好書懶人包

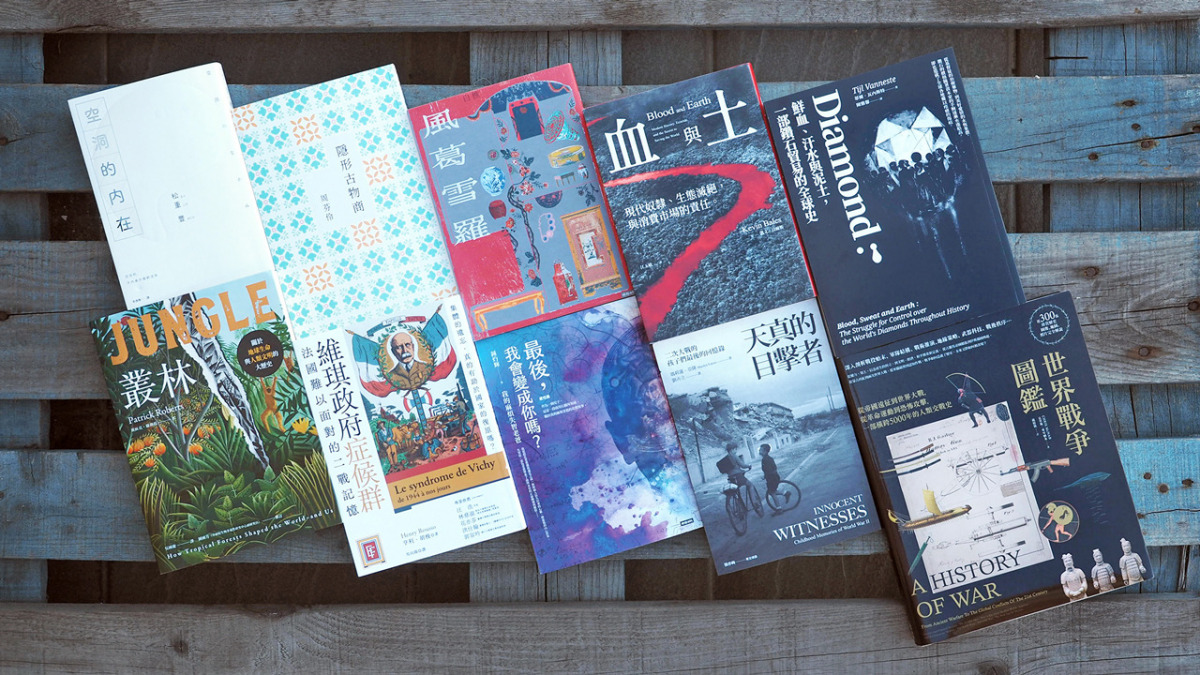

Diamond|隱形古物商|風葛雪羅|維琪政府症候群|空洞的內在|血與土|叢林|最後,我會變成你嗎?|天真的目擊者|世界戰爭圖鑑

【8/12~8/21活動預告】

天氣炎熱,讀者參加閱讀活動時務必留意防疫和防曬,通通編祝大家平安健康,清涼愉快。

●7/29-8/29

▶Peter Mann 「《芭樂歌》出版紀念展」

地點:Mangasick(台北市中正區羅斯福路三段244巷10弄2號B1)【活動頁面➤】

●8/20-8/21

14:00-17:00

▶【決審入圍者分享會】-紅樓詩社7th拾佰仟萬出版贊助計畫

地點:左轉有書(台北市中正區鎮江街 3-1 號)【活動頁面➤】

●7/16-8/20

每週六14:00-17:00

▶深度閱讀賈克.洪席耶《影像的宿命》

地點:手心境界共享空間(臺北市中山區松江路297巷1號2樓)【活動頁面➤】

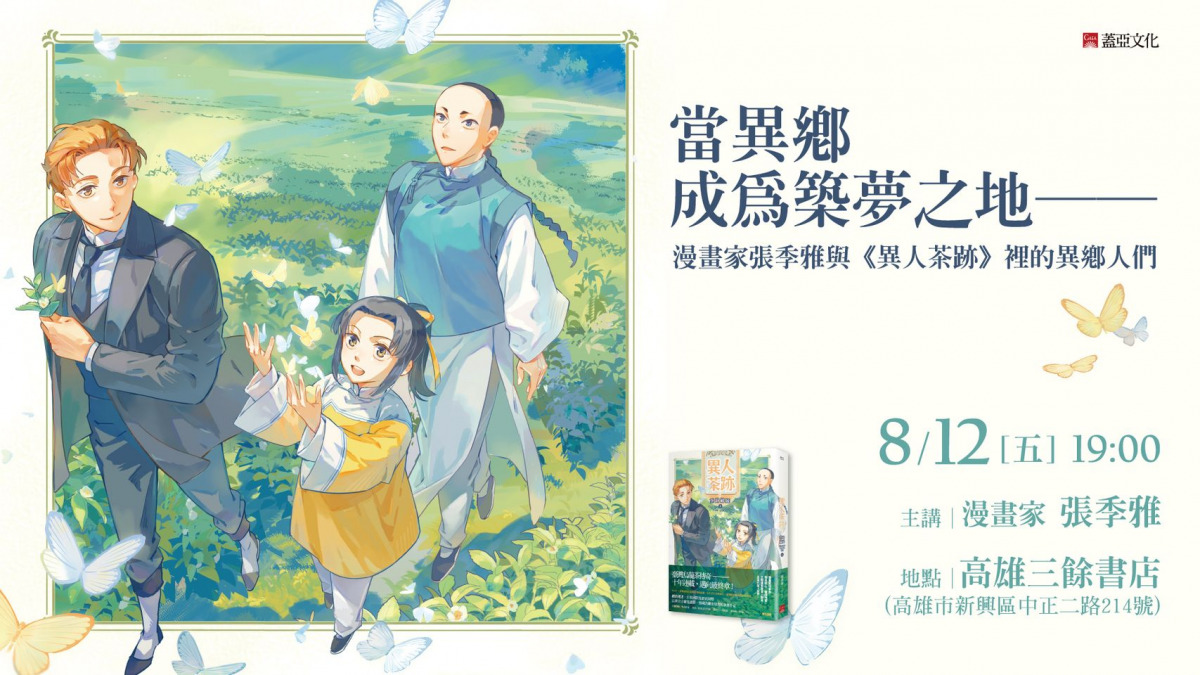

●8/12(五)

19:00

▶當異鄉成為築夢之地──漫畫家張季雅與《異人茶跡》裡的異鄉人們

地點:三餘書店(高雄市新興區中正二路214號)【活動頁面➤】19:00-20:00

▶劉梓潔《化城》新書分享會

地點:紀州庵文學森林新館3樓(臺北市中正區同安街107號)【活動頁面➤】19:00-21:00

▶從1960s-2022,西門町的青春密碼

地點:西門紅樓2F劇場(臺北市萬華區成都路10號2F)【活動頁面➤】

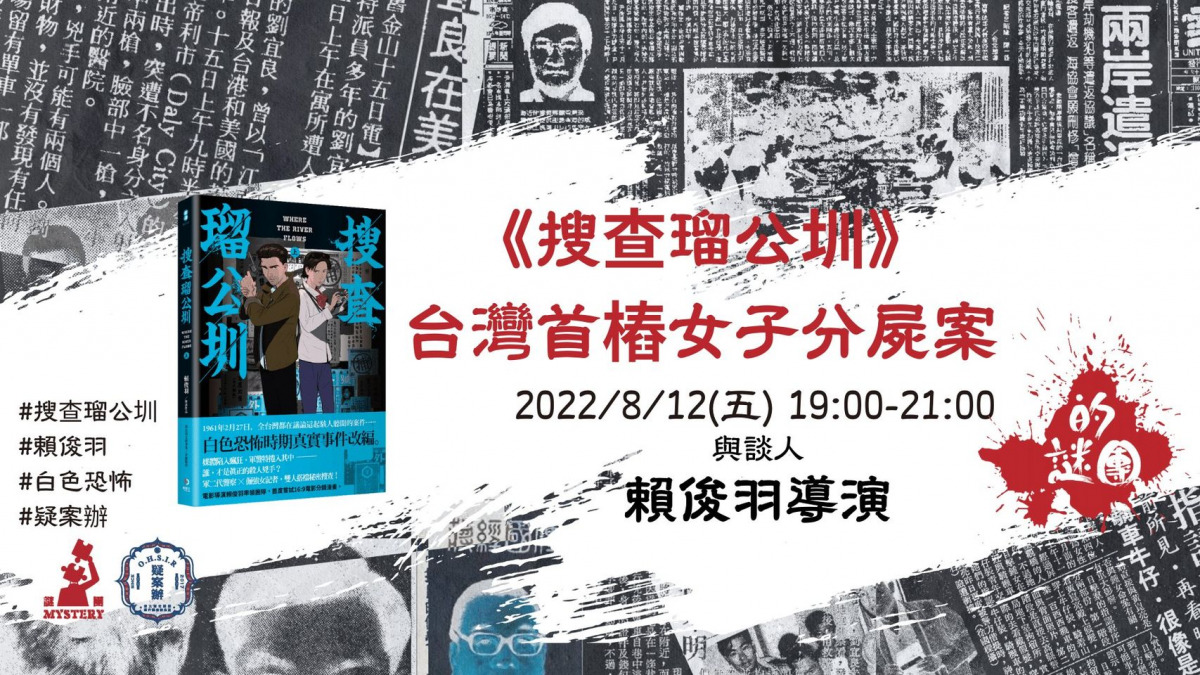

▶【疑案沙龍】案件虛構化!《搜查瑠公圳》:台灣首樁女子分屍案的謎團!@賴俊羽導演

地點:謎團製造所(臺北市大同區民生西路300號8樓)【活動頁面➤】19:30-20:30

▶身為演員的時間切割術:連俞涵談工作與閱讀,以及口袋詩集大揭露

地點:小小書房(新北市永和區文化路192巷4弄2-1號)【活動頁面➤】19:30-21:00

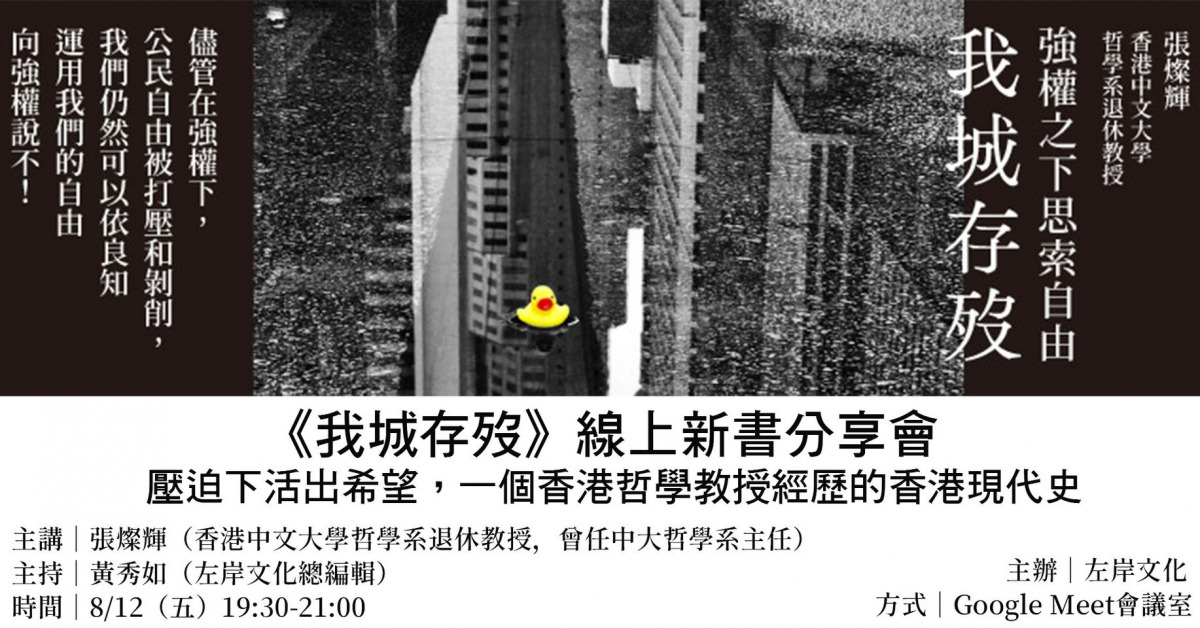

▶《我城存歿》線上新書分享會:壓迫下活出希望,一個香港哲學教授經歷的香港現代史

地點:線上講座【活動頁面➤】

●8/13(六)

14:00-16:00

▶《未來的光陰:給臺灣新電影四十年的備忘錄》新書分享會

地點:有河書店(臺北市北投區東華街二段380號1樓)【活動頁面➤】14:30-15:30

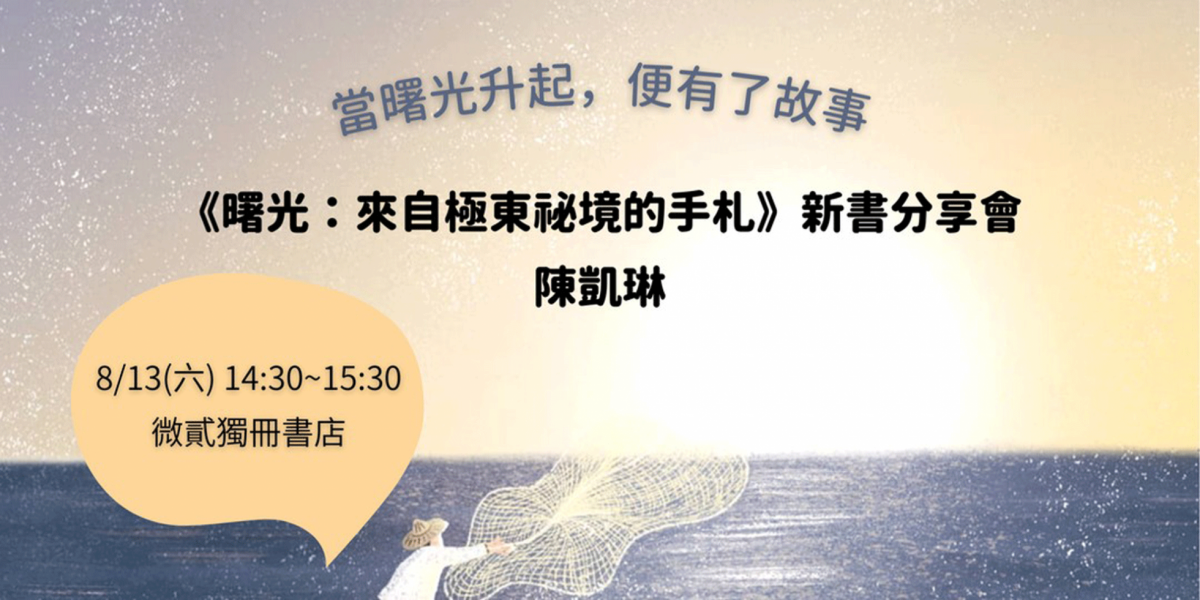

▶《曙光:來自極東祕境的手札》新書分享會

地點:微貳獨冊(臺北市大安區光復南路346巷56號)【活動頁面➤】14:30-16:00

▶探究海,一場沒有終點的旅程── 栗光《再潛一支氣瓶就好》新書分享會

地點:文房・文化閱讀空間(臺北市中正區臨沂街27巷1號)【活動頁面➤】15:00

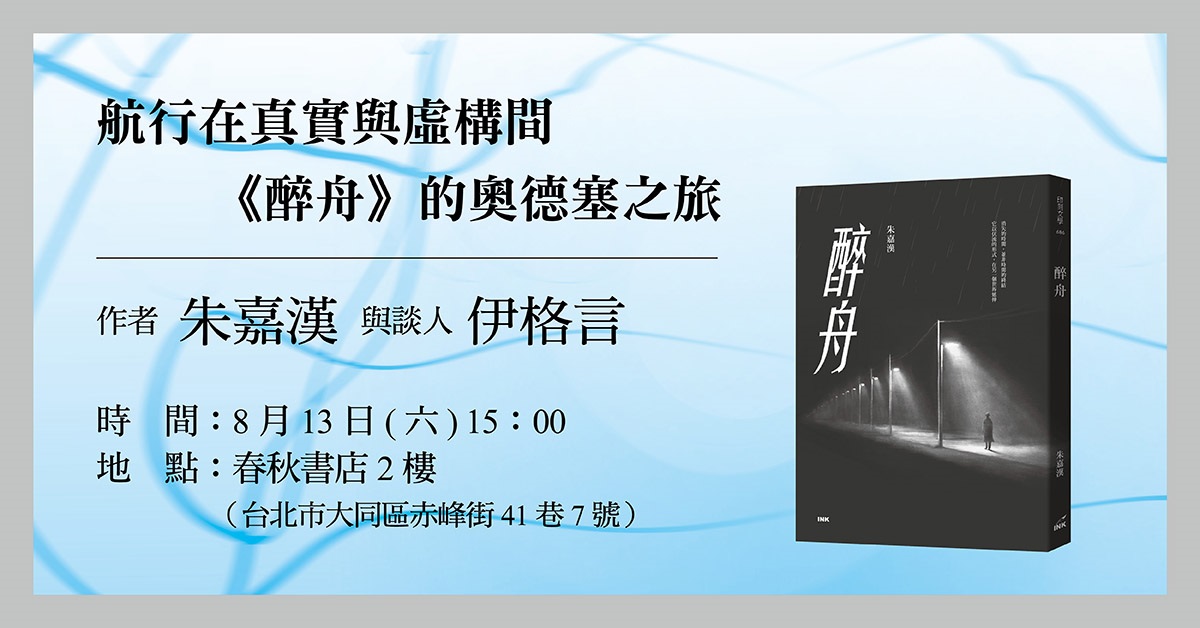

▶航行在真實與虛構間:《醉舟》的奧德塞之旅——朱嘉漢《醉舟》新書分享會

地點:春秋書店(臺北市大同區赤峰街41巷7號)【活動頁面➤】15:00-16:30

▶【臺史博對話錄系列講座】為什麼有些原住民不見了?──考古與歷史的日常對話

地點:臺南政大書城(臺南市中西區西門路二段120號B1)【活動頁面➤】15:00-17:00

▶「成為人以外的」—臺灣文學中真實的「牠」們

地點:臺灣文學基地悅讀館(臺北市中正區濟南路二段27號【活動頁面➤】

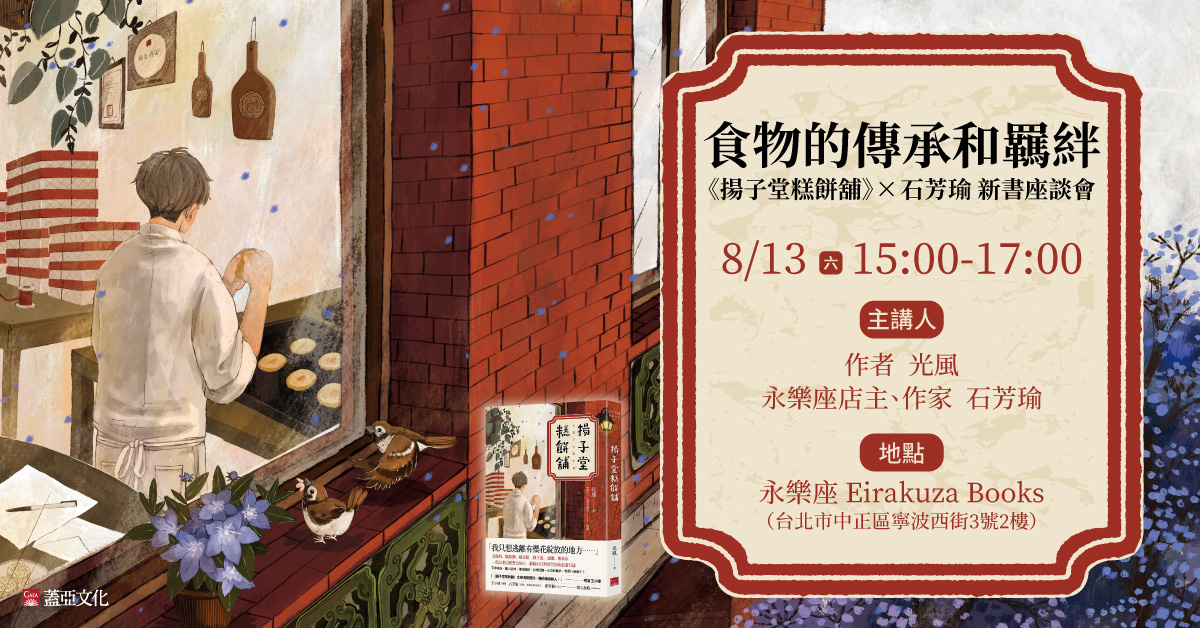

▶食物的傳承和羈絆────《揚子堂糕餅舖》新書座談會

地點:永樂座(臺北市中正區寧波西街3號2樓)【活動頁面➤】16:00-17:30

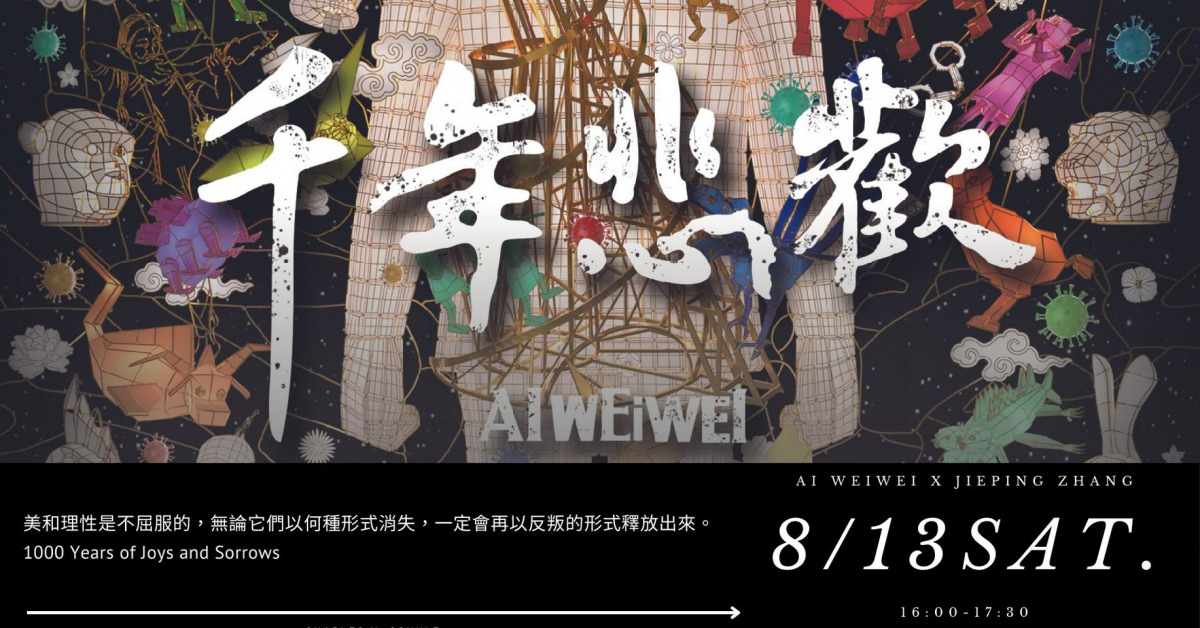

▶《艾未未:千年悲歡》新書分享會

地點:飛地nowhere(臺北市萬華區中華路一段170-2號)【活動頁面➤】16:00-18:00

▶形塑現代世界:從「覺醒」與「南方浪潮」看西方文明未曾重視的一個側面

地點:銅鑼灣書店(臺北市中山區南京西路5-1號10樓)【活動頁面➤】19:30-20:30

▶SUMMER READING丨楊世泰【露營這麼好玩?!戶外達人實操《野地露營聖經》】

地點:誠品書店臺中園道店(台中市西區公益路68號3樓)【活動頁面➤】20:00-21:00地點:

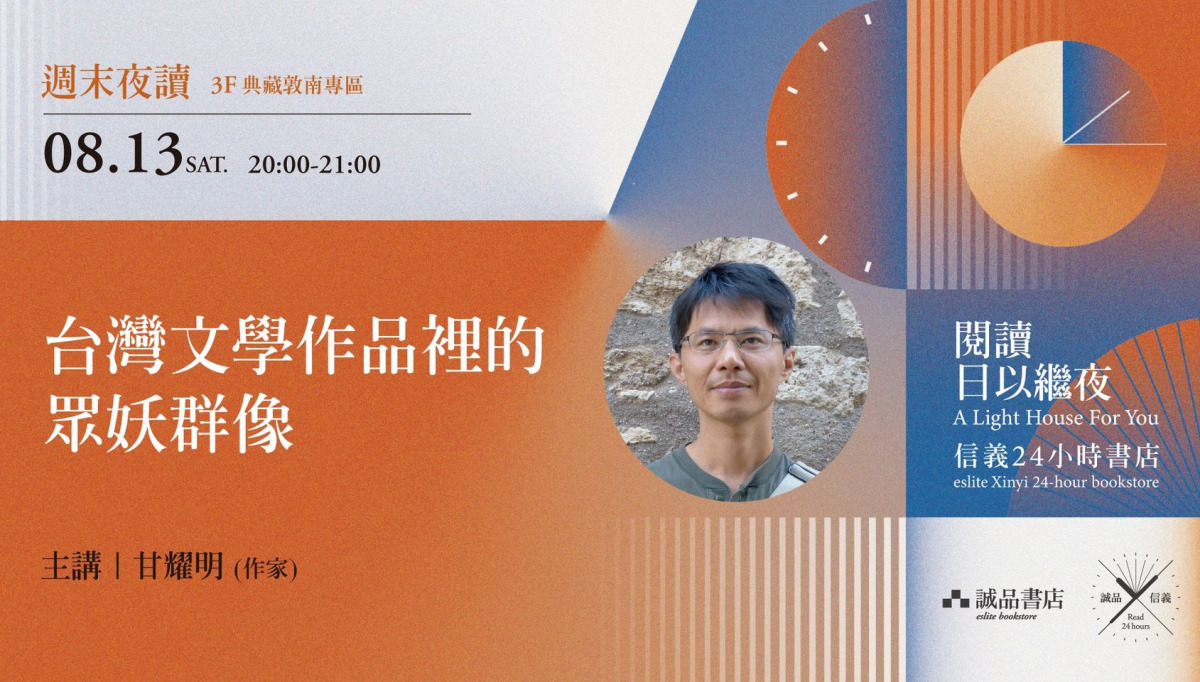

▶信義週末夜讀_作家甘耀明【台灣文學作品裡的眾妖群像】

地點:誠品書店信義店典藏敦南專區(臺北市信義區松高路11號3樓)【活動頁面➤】

●8/14(日)

14:00-16:00

▶一個如妳這般的:何玟珒《那一天我們跟在雞屁股後面尋路》 ×張馨潔《你是盛放煙火,而我是星空》新書分享會

地點:瑯嬛書屋(桃園市中壢區榮民路165巷6號)【活動頁面➤】

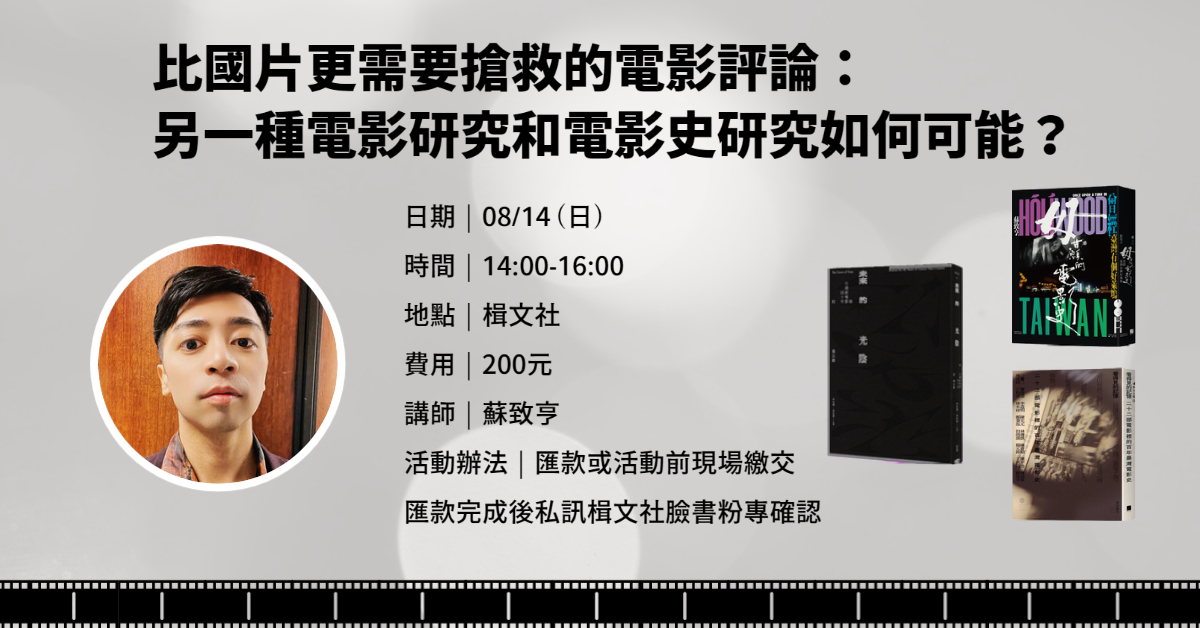

▶比國片更需要搶救的電影評論: 另一種電影研究和電影史研究如何可能?

地點:楫文社(新北市永和區林森路112巷9弄1號1樓)【活動頁面➤】14:00-17:00

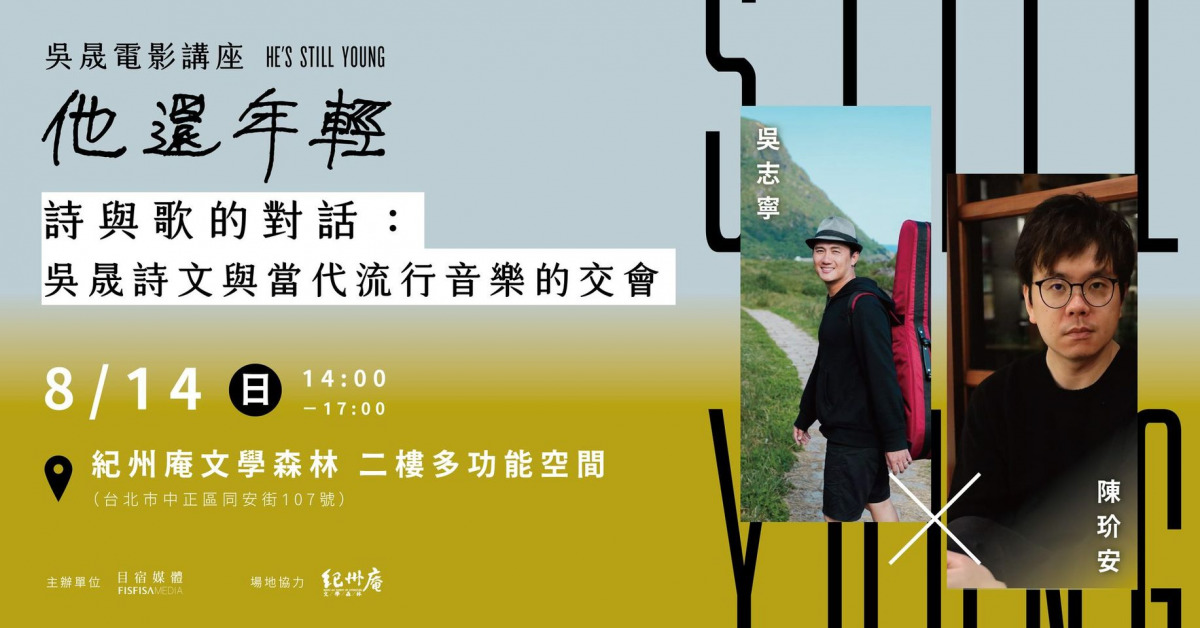

▶《他還年輕》電影講座——詩與歌的對話:吳晟詩文與當代流行音樂的交會

地點:紀州庵文學森林2樓(臺北市中正區同安街107號)【活動頁面➤】15:00

▶星期日午後的那場約會:《身心靈大全集》新書分享會臺中場

地點:梓書房(臺中市西區福人街89號)【活動頁面➤】15:00-16:00

▶海科館潮境珊瑚礁的復育趣聞與《蔚藍紀元》新書發表會

地點:誠品R79(台北捷運中山地下書街內)【活動頁面➤】

●8/18(四)

16:30-20:00

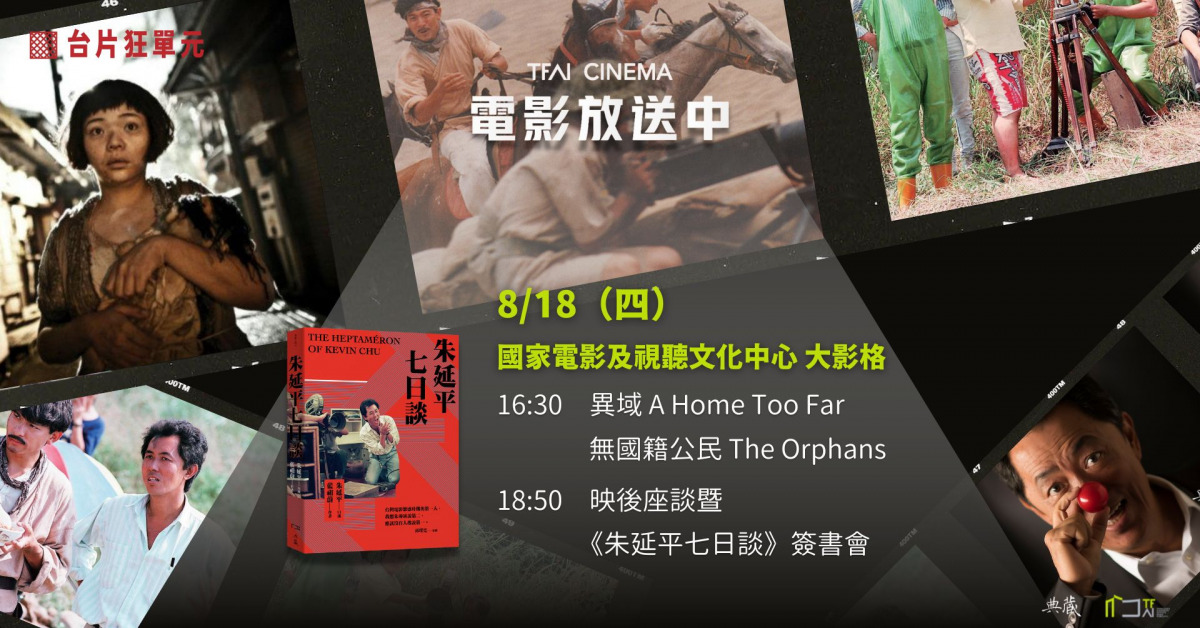

▶《異域》、《無國籍公民》映後座談暨《朱延平七日談》簽書會

地點:國家影視聽中心大影格(新北市新莊區文藝路2號)【活動頁面➤】

●8/19(五)

19:00-21:00

▶【疑案沙龍】「執念蒙蔽雙眼,愛將是地獄唯一活路」《迴陰》背後的創作靈感

地點:謎團製造所(臺北市大同區民生西路300號8樓)【活動頁面➤】19:30-21:00

▶中小學生必讀海洋百科!——《海洋100問》新書分享會

地點:逃逸線書室(新北市三重區朝陽街31號)【活動頁面➤】20:00-21:00

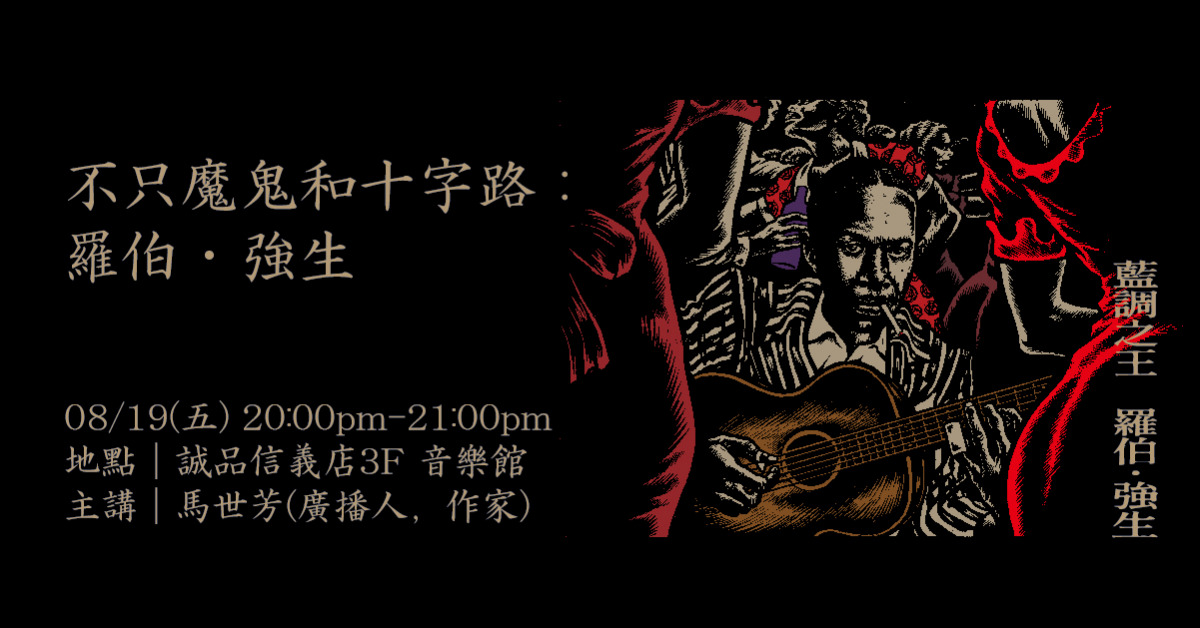

▶不只魔鬼和十字路:羅伯強生

地點:誠品書店信義店音樂館(臺北市信義區松高路11號3樓)【活動頁面➤】

●8/20(六)

10:00-12:00

▶宜蘭文學館︱暖暖身:小野「我心中的一條河:冬山河」

地點:宜蘭文學館(宜蘭縣宜蘭市舊城南路縣府二巷19號)【活動頁面➤】10:30-11:30

▶《是誰在冰箱啊?》故事分享會

地點:日榮本屋(苗栗縣苗栗市中山路129號)【活動頁面➤】14:00-16:00

▶白色恐怖中的藝文陣線與當代劇場轉譯——《激進1949:白色恐怖郵電案紀實》新書座談

地點:瑯嬛書屋(桃園市中壢區榮民路165巷6號)【活動頁面➤】

▶《空笑夢》新書分享會

地點:紀州庵文學森林2樓(臺北市中正區同安街107號)【活動頁面➤】19:00-20:30

▶簡鴻模《蘭嶼徒步環島不要載我》新書分享會

地點:永樂座(臺北市中正區寧波西街3號2樓)【活動頁面➤】

●8/21(日)

14:00-16:00

▶《他還年輕》電影講座——不動的行動派詩人

地點:三餘書店(高雄市新興區中正二路214號)【活動頁面➤】14:30-17:00

▶【線上哲學讀書會】轉型要正義,就須面對《父輩的罪惡》

地點:線上講座【活動頁面➤】

▶《撒哈拉,一片應許之地》新書分享會

地點:何嘉仁民權書店(臺北市中山區民權東路二段107號B1)【活動頁面➤】15:00

▶阿橋社出版 |做個創作者,要讀哪些書?

地點:臺南政大書城(臺南市中西區西門路二段120號B1)【活動頁面➤】

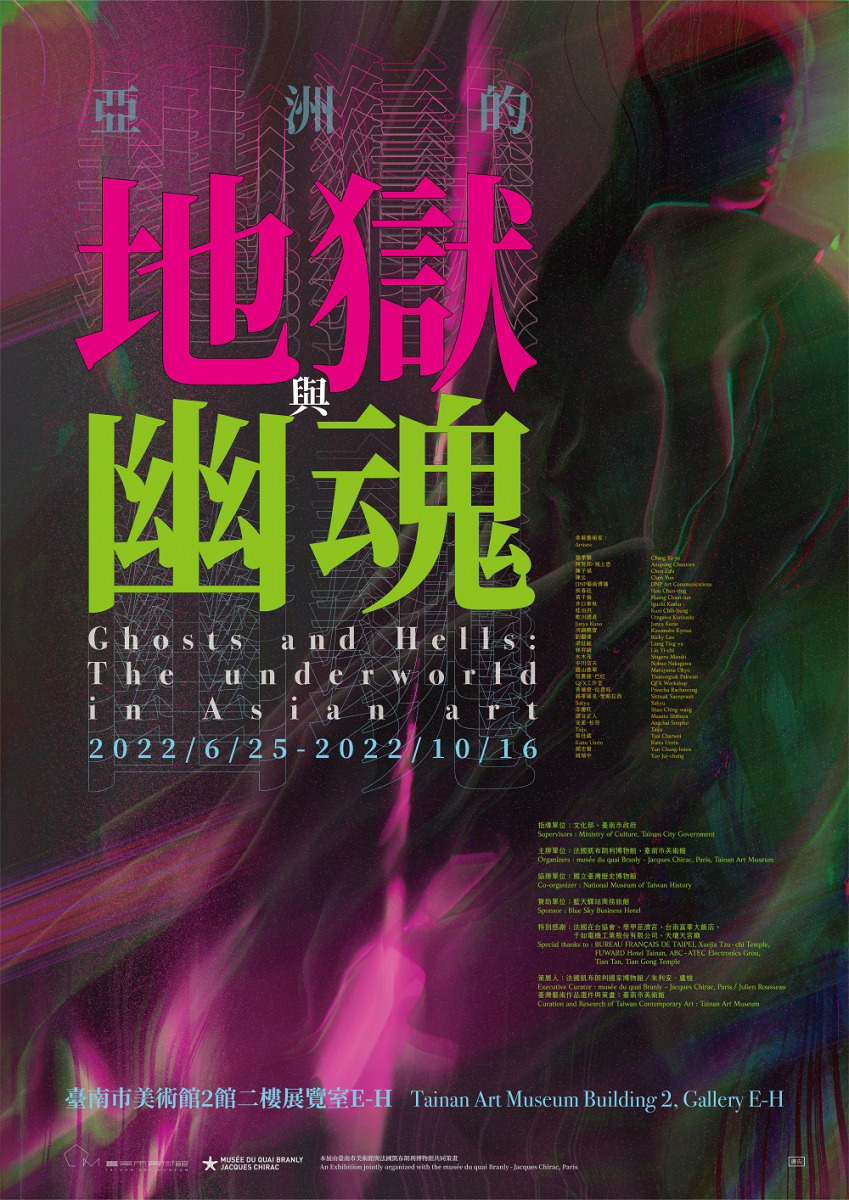

●6/25-10/16

▶「亞洲的地獄與幽魂」特展

地點:臺南美術館2館2樓展覽室E-H(臺南市中西區忠義路二段1號)【活動頁面➤】

童書短評》#93 陪孩子被幽默撞擊發笑,在靜謐中尋得平靜

●我都用姊姊的舊東西

おさがり

楠茂宣(くすのきしげのり)著,邱瓊慧譯,北村裕花繪,青林出版,300元

推薦原因: 文 圖

適讀年齡:學齡前(4-6歲)、小學低年級(7–8歲)

小奈總是用姐姐的舊東西,心裡非常不平衡,她多麼羨慕別人能擁有新玩具、新文具、新衣服啊!老師於是分享了一個關於回憶及珍惜的故事,幫助小奈解開心中千千結,也讓所有孩子明白:送出舊東西,代表我長大了;接收舊東西,代表我被愛護著。原來舊東西也可以是好東西呢。

小奈的心聲其實是很多孩子的心聲,這本書除了耐心同理聆聽,更把孩子帶到充滿生活溫度的場景與實例裡,去發掘並珍惜物品傳承的善意與情意,一步步感受自己的成長轉變,下一次無論是給予或接受,心情都會是得意而舒坦的!【內容簡介➤】

●博物館與它的產地

郭怡汝著,Arwen Huang 繪,親子天下,420元

推薦原因: 知

適讀年齡:小學高年級(11–12歲)、國中

這本書從希臘繆思女神開始談起,從博物館的字義與起源一路說到現代轉型與突破,接著來趟紙上巡禮,細數大英博物館、羅浮宮、開羅博物館、大都會博物會、故宮博物院等重量級景點的展覽風格與館藏祕辛,帶著讀者一層層揭開神祕面紗,享受穿越時空和幕後窺奇的雙重樂趣。作者把學養見識成功轉化成輕盈趣味文字,知識深淺拿捏得剛剛好,幫助讀者愉悅打開眼界並滿載知識。版面編排上,建議可增加場館照片的份量及尺寸,採用出色大器的圖像呈現旖旎風貌,閱讀感受將更震撼加分。【內容簡介➤】

●星星是暗夜的眼睛

幾米著,大塊文化,420元

推薦原因: 文 圖

適讀年齡:小學高年級(11–12歲)、國中

悲傷與撫慰同時流淌,看似靜謐卻又細細私語,喚起了失落與回憶。幾米溫柔的筆,存封了人生中種種看似衝突卻又並存的情感,每人讀了都有各自的沉澱餘韻。書中那些飄浮著、背對著、閉著眼的小小身軀,或許未曾離去,閃耀過光芒如今變成暗夜眼睛,留駐在如夢的圖畫裡,穿透你我,繼續注視著世界。【內容簡介➤】

●砧板進食中

まないたにりょうりをあげないこと

文、圖:繁田佐也加,米雅譯,小山丘出版,329元

推薦原因: 趣

適讀年齡:學齡前(4-6歲)、小學低年級(7–8歲)

正當所有廚師忙得不可開交,流理台上的砧板居然張口吞掉了蝦子,把大家嚇得更加手忙腳亂。這張砧板不但多話貪吃,還會嫌東嫌西指定菜色,廚師們只得各顯神通偷偷餵食,這邊一口那邊一口,砧板體重直線上升,後來發福變成厚片人啦!讀這個故事從頭到尾保證笑聲不斷,卡通般的誇張肢體表情以及帶點詭異味道的擬人手法,讓看似平常的生活物件變得生動起來,是本大人小孩都會喜歡的暢快幽默文學。【內容簡介➤】

●鍋子罷工中

りょうりをしてはいけないなべ

文、圖:繁田佐也加,米雅譯,小山丘出版,329元

推薦原因: 趣

適讀年齡:學齡前(4-6歲)、小學低年級(7–8歲)

遇上一個笑點低又脾氣大的鍋子,動不動就把湯料噴灑出來,不合口味的食材也吐光光,廚師們當然決定把它晾起來,少用為妙囉。也就在這個故事點上,這只不合作的鍋子開始展現角色層次,它認真忍住了笑,不再任性欲為,即使燙青菜也全力以赴,試圖讓廚師重新接受它。一連串深刻緊密的心路歷程,為這個奇想故事添加轉折與深度,貼近孩子的成長心境,從故事裡得到改變的決心與力量。【內容簡介➤】

●寶寶眼中的媽媽圖鑑

엄마 도감

權廷玟(권정민)著,尹嘉玄譯,大塊文化,360元

推薦原因: 趣 文 圖 創

適讀年齡:學齡前(4-6歲)、小學低年級(7–8歲)

跟屁蟲、黏人精、總是睡不飽卻又身手矯健、前一秒像公主後一秒大發怒……原來在初生寶寶的眼裡,媽媽是這般奇異又真實的存在啊!明明就是大人了,在睏意、疲累、焦慮、關節炎的夾殺攻擊下,樣貌行為卻發生翻天覆地改變,改頭換面的進化幅度可不輸新生兒呢。

大部分的育兒日記都是從成人角度出發,這本書反其道而行,改從寶寶的眼光去觀察新手媽媽的各種身心變化,用充滿生活感的漫畫速寫呈現,一幅幅熟悉不過的景象於是有了超乎常理的解讀趣味,不僅勾起媽媽心坎裡的酸甜回憶,也讓孩子重溫襁褓時光,交換對彼此的回憶與愛意。【內容簡介➤】

●香蕉事件

バナナじけん

高畠那生著,米雅譯,拾光出版,320元

推薦原因: 趣 圖

適讀年齡:學齡前(4-6歲)、小學低年級(7–8歲)、小學中年級(9–10歲)

前方車上的香蕉沿路掉,後頭的猴子一路猛吃、兔子一路摔跤、鱷魚背上則堆滿果皮……蜿蜒的山路上,故事就這樣無限迴圈重複著「掉、吃、摔、堆」爆笑四節拍。直到司機轉過頭來,驚覺三箱果車竟空空如也,徒增三隻精疲力盡動物的苦惱之際,再來一個精采大迴轉,香蕉的肉回來了,皮也回來了,動物們也笑顏逐開,這一切實在太神奇了!如同魔術般流利又驚奇的漂亮收尾,不僅讓人笑到肌肉發酸無力,還嚐到人生得失的哲學滋味。【內容簡介➤】

●影子

Shadow

蘇西・李(Suzy Lee)著,大塊文化,450元

推薦原因: 圖 創

適讀年齡:學齡前(4-6歲)、小學低年級(7–8歲)

「喀」的一聲,閣樓燈滅,女孩用散落的雜物玩起光影遊戲,明暗交錯、黑黃對比的極簡背景下,埋藏玄機的想像派對就此展開。蘇西李的作品看似簡單,卻總一再刷新我們對於書本藝術的既有想像,在她的寬闊不設限、邏輯結構緊密的巧思設計下,書頁成了上下翻動的舞台,現實與幻想原本分踞裝訂頁的兩端,一路唱和對應著,後來竟大膽跨過界線,影子們頓時全部活了起來,一場黑暗之中的獨角戲於是有了魔幻又喧鬧的繽紛滋味。【內容簡介➤】

●勇敢的獅子兄弟

Vi är lajon!

詹斯.麥特森(Jens Mattsson)著,陳靜芳譯,珍妮.盧坎德繪,小麥田出版,340元

推薦原因: 文 圖

適讀年齡:學齡前(4-6歲)、小學低年級(7–8歲)、小學中年級(9–10歲)

獅子兄弟永遠肩並肩在一起,玩著充滿默契的想像遊戲,客廳、房間、醫院、病床都是他們馳騁吼叫的草原,即使被點滴針筒綑綁,也繼續胡鬧搗蛋下去,因為這是他們克服病痛的方式,也是他們守護彼此的方式。

這本來自北歐的繪本,透過比喻方式描寫一對男孩手足如何透過想像力與遊戲,去面對罹病後的生活情感變化,無論是敘事角度或構圖色調都令人耳目一新。隨著場景轉換推移,儘管無力感逐漸沉重,愛的力量卻始終堅定抗衡著,繽紛化解了哀傷,引人望向希望。【內容簡介➤】

●早安森林3 養蜂人家

張哲銘著,信誼出版,220元

推薦原因: 知

適讀年齡:小學低年級(7–8歲)、小學中年級(9–10歲)

張哲銘再次用細膩溫潤的彩筆,畫出森林野地的泥土綠意,帶領小讀者近距離見習養蜂人家的採蜜、釀蜜日常,從每一項步驟每一幅畫面裡,體會對自然萬物的尊重與疼惜。除了情感優美的繪圖外,這本書在編輯製作上亦極具用心,字體編配得宜、語句淺顯溫和,版面也保有足夠的呼吸留白,符合一本優質橋樑書該有的模樣,讓閱讀剛起步的孩子能夠輕鬆跟上節拍,自在徜遊在文字與圖像裡。【內容簡介➤】

知識性.趣味性.文學性.圖像表現.創意

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量