書.人生.陳允元》與老媽的一些記憶,以及我的文學史前史

|

總有那麼一本或數本書,一位或多位文人作家,曾在我們的閱讀行旅中,留下難以遺忘的足跡。「書.人生」專欄邀請各界方家隨筆描摹,記述一段未曾與外人道的書與人的故事。期以閱讀的饗宴,勾動讀者的共鳴。 |

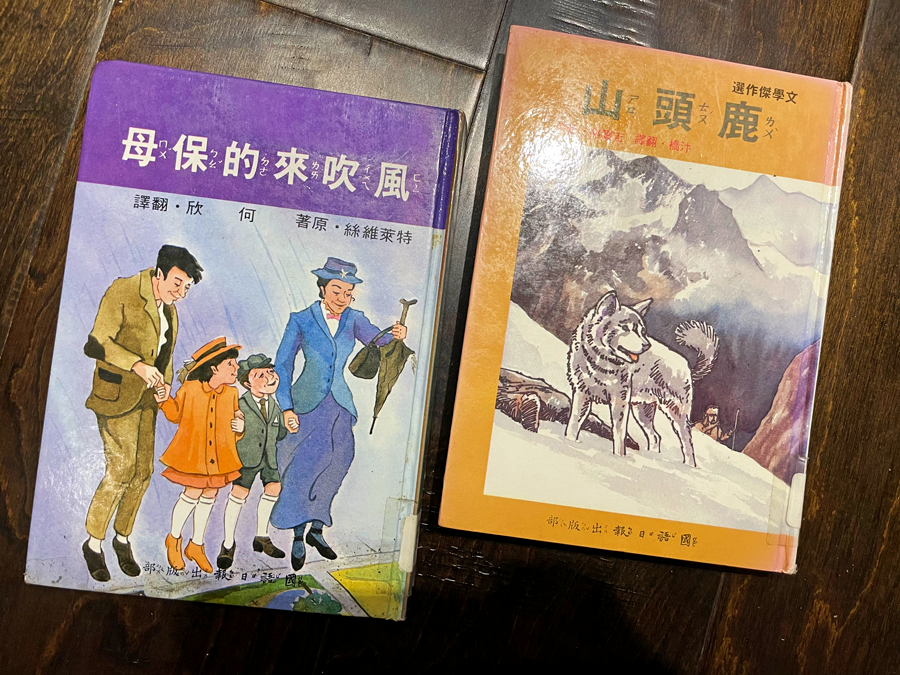

若講起小時候印象最深的閱讀經驗,一定是這兩本書沒錯。一本是吉爾格(Jim Kjelgaard)的《鹿頭山》(Wild Trek),另一本則是特萊維絲(P. L. Travers)的《風吹來的保母》(Mary Poppins)。兩本都是1988年國語日報社出版的注音中譯本。

《鹿頭山》寫實而生動地刻畫獵人林克與愛犬吉利深入山區、救難求生的冒險故事,讓我愛不釋手。幾乎上國中前的每個夏天,都會用去整個下午,趴在客廳的長椅津津有味地複習一遍。《風吹來的保母》不知為何就是讀不懂。怎麼有人可以撐著傘乘風而來?為什麼牛會不停跳舞甚至跳過月亮?我跟老媽說這個故事好怪。她說也許太難了。但小時候的我有些好強,嘗試讀了幾次,但始終無法進入故事中那個充滿想像力的奇幻空間,初次體驗了閱讀的挫敗。這樣的我,怎麼會在長大之後跑去研究什麼日本時代的超現實主義?想想也真是不可思議。

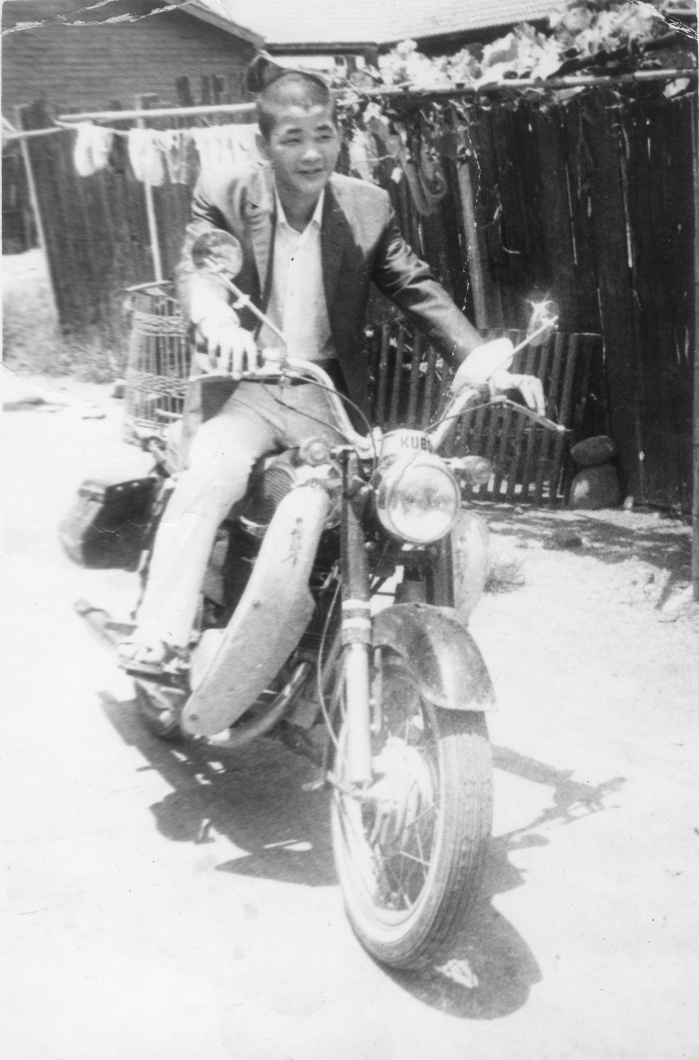

不過小時候的我,說實在也不是什麼文學少年。比起文學,我更喜歡畫圖、打棒球,或是利用下課時間和朋友抓蟲抓蚯蚓、到操場「挖恐龍化石」。倒是從小就與文字有特別的親近感。聽老媽說,我在上幼稚園前就認得很多字了。她沒有特別教,但我坐她的摩托車,很愛看街上的招牌,總是充滿好奇地問:這是什麼店?那個字怎麼唸?然後把聲音和形狀記在心裡。老媽騎車不是普通的慢。慢到排氣管老是堵塞,必須定期請機車行老闆催一下。如果她騎車快一點,我想我大概要再晚幾年才會識字。

準備上小學時,老媽開始不定期接一些腰帶扣環、飾品組裝之類的家庭代工回家做。每隔一陣子,客廳會出現一批新的零件物料,讓我放學回家都有點期待。真正安定下來做的是打字。她把笨重的鐵製打字機、兩個大大的字盤搬進權做我房間的二樓空間(之前還曾用這裡晾衣服、陰乾烏魚子)。雖然有點吵,但睡覺時知道老媽也在一旁同步工作就覺得安心。交件前的晚上,我就聽著她敲鉛字的錯落節奏恍惚入睡。

《鹿頭山》與《風吹來的保母》,差不多就是在那個時候買的。當時家中有訂閱《國語日報》,老媽從上頭看到書訊(也許是什麼兒童優良讀物推薦),就向報社劃撥郵購。

除了郵購,老媽也會帶我去書局。如果加上妹妹,就需要跑業務的老爸用公司主任的裕隆轎車載。書局行程通常在週日的下午。早上我們先去民族路、公園路的遠東百貨玩耍,再找個地方午餐。令人懷念的溫蒂漢堡,是當時最期待的選項。填飽肚子後,老爸載我們三人到北門路的南台書局下車,一小時後再回來接我們(他不太看書。據說大學畢業時把所有的書都賣了,只留一本彼得.杜拉克的管理學)。記得南台書局有地面兩層及地下室,依據小孩的認知,一、二樓是大人的書,地下室是我們的書。我帶著妹妹到地下室,留老媽自己在樓上逛。算是各取所需,也暫時放生彼此。

當時家裡的經濟雖不算寬裕,但只要是買書,爸媽從來沒有吝嗇過,也不設限什麼能買、什麼不行。每次到書局,我與妹妹就可以各挑一本喜歡的書。難以決斷的時候,雖然是小孩子,偶爾也可以任性地全都要。記得我在書局地下室買了不少東方出版社的世界文學譯本。《湯姆歷險記》、《魯賓遜漂流記》、《亞森羅蘋》等也反覆讀了幾次。但最愛的還是動物圖鑑、恐龍圖鑑、奇幻生物圖鑑一類的書(說也奇怪,奇幻生物圖鑑裡面的所謂「生物」明明都超獵奇,有時候讀還會莫名胃痛,不合理的程度絕對不下《風吹來的保母》,我卻很能夠接受)。妹妹則是買繪本。老媽買什麼呢?好像多是食譜或生活小智慧之類的實用書。老媽在樓上買好書後,就會走下地下室問我們選好了嗎?然後帶我們到櫃檯結帳。永遠記得胸前抱著包有淺綠色「南台書局」書衣的新書,三人一起走上樓梯等老爸來接的滿足感。

南台書局旁邊兩三間,還有南一書局。南一書局人總是很多,且裡面的書看起來很難(可能因為有很多參考書),小時候的我不愛去。過了青年路,北門路上還有賣舊書的成功、北門;賣漫畫、輕小說(還有寫真集)的展華;靠近火車站則有賣外文書的敦煌。畢竟北門路也曾經是台南的書店街啊!但除了南台,其他都是國高中之後才逐漸踏足的書店。

後來台南也有了大型書店誠品、金石堂。我高中進校刊社、有志於文學之後讀的詩集、小說,多是在長榮路、府前路的誠品,或北門路的舊書店買的。我在誠品買了書林版《新世代詩人精選集》;校刊社學長則是從舊書店弄了一本帶有水漬與皺褶的《八十年代詩選》送我。它們都打開了我最初的文學視野。

不過,這麼多書店裡,最讓我懷念的還是南台書局。離家北上讀大學,回台南時,我還是會到南台繞繞。但是幾年間眼看著它的店面從兩樓變一樓,後來幾乎頂給運動鞋店(還是唱片行?)只剩下一間小小的地下室,終於消失不見,還是讓人感到不勝唏噓。

到了台北之後,才是我真正大量買書、閱讀,接近文學的時期。雖然讀的是法律系,但學籍反倒像是掛在文藝社與校刊社。某次行政法課睡著(但哪次不睡著?),驚醒後環顧四週,忽然感到一陣荒謬:為什麼我會在這裡?我的人生出了什麼錯誤?大三時,我決定做些改變。每個星期四,我搭乘清晨出發的校車往返民生校區與三峽,到中文系旁聽現代詩,並意外發現我喜歡寫論文的事實。從後見之明來看,那次從行政法課驚醒,幾乎可謂天啟──雖然那讓我掉進了另一個也許更辛苦、必須耗費更漫長的時間,才能勉強證明它的確不是夢境的學術與文學之夢。

當我打算在法律系畢業後往文學之路前進,而遭到老爸質疑時,老媽來到我的房間,輕輕關上門對我說:只要是做自己喜歡的事,她都支持。

說來老媽也是相當浪漫的人呢。只是她往往把必須實際的那一面留給自己,讓孩子可以享有更多未必實際的任性。又或者,其實她才是最實際的人。她並不把過多的期望不切實際地強加於我們,而是讓我們隨著秉性,自由生長,她只需要適度地施肥、澆水。喜歡畫圖,就給你紙、筆與顏料;喜歡閱讀,就讓你自由買書;喜歡寫論文,好吧,你就好好去寫吧。雖然,她一直希望我早點畢業。

當然她給予的支持,也不是只有施肥和澆水。在部落格時代,她會不時上網看我有沒有新作。如果我在家,作品寫好也會印出來讓她第一個讀。有一次她還讀到痛哭流涕,問她哭什麼?她也說不出所以然。出版第一本詩集《孔雀獸》(2011)時,因為太忙,好一陣沒回家。她說忙沒關係,那麼我北上找你。在公館的韓國料理店,她拿到詩集就很開心地打開來翻。對於一個寫作者而言,有人閱讀,就是最溫暖的陽光。

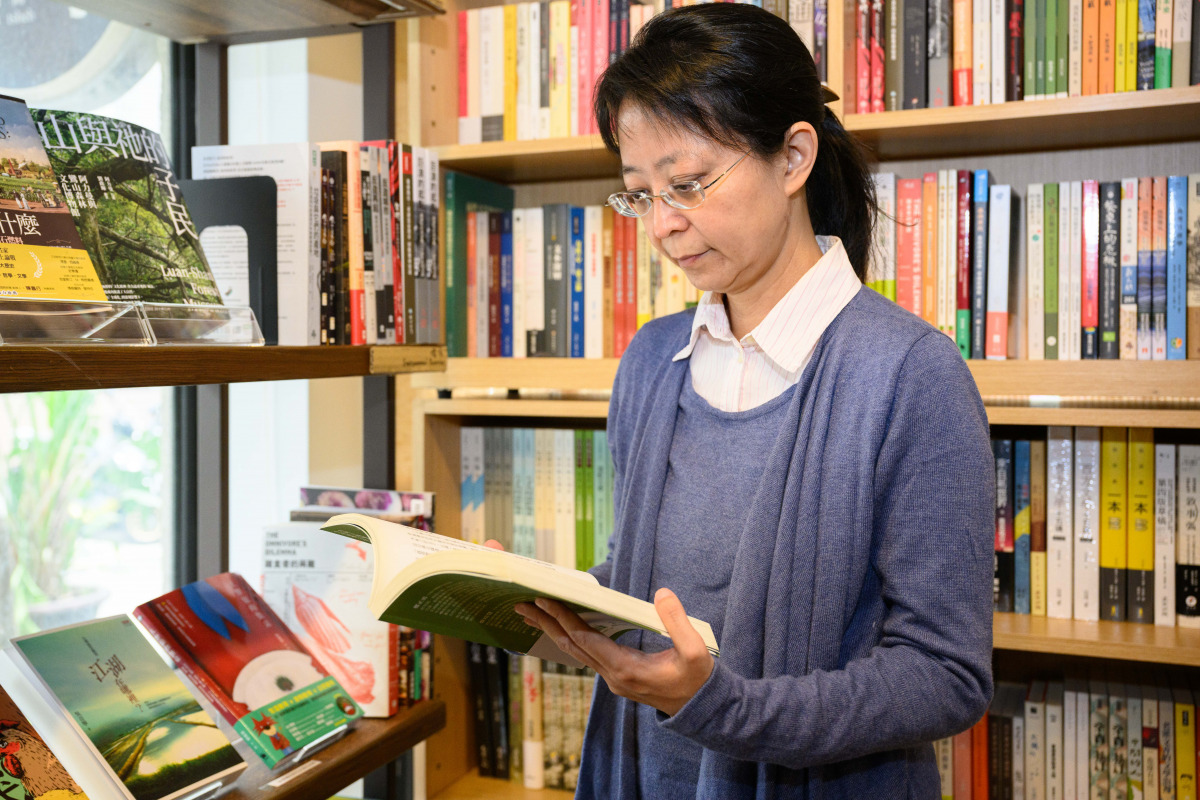

回頭想想,也許老媽也是喜歡文學的人吧。當然她讀我的作品,可能純粹因為是她兒子寫的。但每次回台南,老媽的床頭、或一樓電視櫃旁,總是擺著一兩本她最近在讀的文學書。那些文學書,都是我北上這十多年間搬遷寄送,最終留在家裡的。我回到家裡,發現她正在讀從我書架抽出的川端康成《千羽鶴》、或圖森(Jean-Philippe Toussaint)的《浴室》,心裡有種說不出的新鮮,以及意外發現同好的興奮感。

她也會上網讀些台灣文學的消息,與我討論。從她口中聽見劉吶鷗、葉石濤,也讓我覺得有趣。這麼說來,小時候她會買《鹿頭山》或《風吹來的保母》給我讀,似乎也就一點也不奇怪了。雖然她大學讀的是韓文系,且做過的工作,都跟文學沒有太大關係。但也許對文學的喜好曾經悄悄萌芽,只是在母親身分及生活種種的現實壓力底下,逐漸變得隱而不顯了。

前些日子,我在任教學校的圖書館,借到同樣版本的兩本書。在架上見到它們,有種重遇故友的激動。相隔30年,《鹿頭山》仍然相當好看,讀來還是像小時候一樣津津有味,真的很不可思議。甚至還可以發現當年無法察覺的細節與深意。就這層意義來說,也許比當初更好看也說不定。

《風吹來的保母》讀來還是有種熟悉而令人懷念的尷尬之感。對於一個如今在學院裡教授文學、且再三跟學生強調文本分析之重要的我來說,大概已經不是什麼太難的問題,總歸是頻率不對(另外我覺得對話部分的譯筆過於翻譯腔,也要負點責任)。但重新讀它,倒是有一處讓我相當動容。

書中撐著傘、乘東風而至的保母瑪莉.包萍,儘管看起來優雅從容、自由穿梭現實與超現實的世界,且絕不討好人,只依自己的個性原則行事;但在這樣高冷的表象底下,她似乎懷有很多的祕密:「沒有人知道她的感覺如何,因為她從來不對任何人講任何事」。孩子們儘管有些畏懼她,但也喜歡她,深怕她剛來不久就要離開。面對孩子們的探問,包萍深吸了一口氣,只簡短地說:「我要待到風轉向的時候」。

書的最後一章,春天來了。雖然一切看似如常,但風信雞轉動,孩子們懂那是西風的信號。包萍準備好晚餐,將屋裡的東西收拾整齊,說要出門一下,叫小孩要乖。下一刻,風聲大作。穿戴整齊的包萍便在門外撐開她的傘,讓依約而來的西風,輕輕將她帶起。「她的腳輕輕滑過花園中的小徑,然後她飛高,飄過前門和巷中櫻樹的樹梢」。離開前,她把羅盤送給了小男孩,並把嵌有她的畫像的鏡框,藏在小女孩的枕頭底下。小孩們儘管不捨,但已學會接受、並理解包萍在信裡留下的最後一個字「au revoir」所意味的「再見/直至重逢」;也能夠互相照顧,就像包萍曾經為他們做的那樣。

老媽離開也已經6年了。離開的前兩天,她也如常地做了晚餐,將屋裡的東西收拾整齊。只是我們並沒有察覺西風的信號。當我重新閱讀這本30年前她為我挑選的《風吹來的保母》,彷彿也與失落許久的兒時記憶重逢。我沒有機會問她當初為什麼挑了這本書給我,也許沒有太特殊的理由,畢竟只是憑書名想像,沒有真正讀過。但我想,作為一個母親,大概會暗自希望能有個保母從天而降,接管這些煩人的小鬼一陣子吧──也許這是所有母親心裡的祕密。只是對我們來說,她並不是故事裡那個總是煩躁、歇斯底里的母親班太太,毋寧就是擁有神奇魔法、讓一切恢復秩序的瑪莉.包萍本身。不過老媽並不高冷,對時髦摩登的服飾配件也沒有太多興趣。撐傘乘風瀟灑來去,更不會是她的風格。

對著書桌,我想像老媽正以無比緩慢的速度,騎著她的摩托車,載著漸入中年的我,行經我們一起走過的風景、巷弄。並以她曾教我識得的文字,以及給我的自由與養分,一點一點寫下這些記憶。●

陳允元

1981年生於台南。國立政治大學台灣文學研究所博士,國立台北教育大學台灣文化研究所助理教授。研究關鍵字為日治時期台灣文學、台灣現代詩、戰前東亞現代主義文學、跨語世代文學。著有詩集《孔雀獸》(2011),並有合著《百年降生:1900-2000台灣文學故事》(2018)、《看得見的記憶:二十二部電影裡的百年台灣電影史》(2020),合編《日曜日式散步者:風車詩社及其時代》(2016)、《文豪曾經來過:佐藤春夫與百年前的台灣》(2020)、《共時的星叢:風車詩社與新精神的跨界域流動》(2020)。曾獲林榮三文學獎散文首獎、台北國際書展編輯大獎等。

OB短評》#357 在宇宙裡磨詞煉句的極品好書懶人包

●無言歌

崔舜華著,寶瓶文化,380元

推薦原因: 文 樂

寫慾望,寫徒勞,像疲憊了的吉祥天女,儘管依然華美豐饒,卻有天人五衰相。然而生活繼續,創作繼續,也只能繼續凝視那些齧咬性的懊惱,搓揉一下,開出吲哚系的小花。粗礫的畫作如岩漿乍冷,花生醬裡有初劫的海沙,事物還是甘願接受她的獨裁的,都因這百無聊賴的SM。【內容簡介➤】

●文學裡沒有神

沈眠著,一人出版社,350元

推薦原因: 文 樂

在執念的宇宙裡磨詞煉句,化不滿為柴火,化陰影為養分,不時爆出劈啪的星火,微小而機智的燦爛,又可以撐下去了。這本詩集令人想起貝克特的《Not I》,訴說的意志堅壁清野,滔滔不容侵犯,不是人的獨白,是嘴的獨白。【內容簡介➤】

●時光電廠

陳雨航著,時報出版,320元

推薦原因: 文 樂

這本散文集其實是一顆時空膠囊。外殼是陳雨航自己的人生,內含花蓮的電廠、溪谷、羊群、書店、冰棒……,以及精神與生活一體兩面的寫作、旅行、編輯、文人相交。以生命為五線譜,記憶為音符,輕叩出溫柔宛轉的曲調,流洩出一曲20世紀的鄉愁。【內容簡介➤】

●《時代革命》電影訪談錄

People in ‘’Revolution of Our Times’’

《時代革命》團隊著,春山出版,420元

推薦原因: 議 益

由紀錄片延伸而來的、15位抗爭者的訪談錄,雖然主軸在於重現並記憶一場未竟之役,但更重要的是留下各個參與者的聲音,無論是堅定、或是猶疑。社會群體性的抗爭,在歷史中很快地會被象徵化與總體化(為「雨傘」、「水」、「香港人」),或只看見幾個人名、組織為代表。在此書中現身/現聲的則是14歲到80歲的「nobody」,他們大多仍需要匿名、變聲,但也同時突顯了運動的本質就在於取消身分的正當性與英雄化,以此回敬被非法化的抗爭名目。此書得以在有限條件下代替影片,不僅記得一場抗爭裡的人們,同時也是一個時代裡的人們。【內容簡介➤】

●斜槓中年

如果你懷念童年的棒球手套

徐國能著,九歌文化,320元

推薦原因: 文 樂

這部散文的筆端輕柔中帶著一股時代的力道,拂起了生活、學問多年沈積出來的香氣,讀者就這麼被作者的回憶、追尋、歷數,搧進了時光隧道。餐館/武俠/旅行/收音機/摩托車/文學/鞋/故人……斜槓林立中,描摹出快時尚沖刷之前的時空原生節理,在那些光影和氣味中,舞出文學的見地和功力。【內容簡介➤】

●失控的努力文化

為什麼我們的社會讓人無法好好休息

Do Nothing: How to Break Away from Overworking, Overdoing, and Underliving

瑟列斯特.赫莉 (Celeste Headlee)著,林金源譯,木馬文化,360元

推薦原因: 知 議 實 益

近年來針對「過度」勞動的研究論述不斷累積,從以往的血汗工廠到各地勞動條件的新自由主義化,如日本的過勞、韓國的burnout都在述說普遍的勞動力崩潰景象。此書則將軸線拉到西方工業化革命以降的勞動轉型,探討「效率」這個現代生產與時間體制如何加速勞動力的消耗。第二部分則提供了當代勞動者自我檢視的幾個主題,有批判,亦有實用的改變方案。【內容簡介➤】

●隱谷路

一部解開思覺失調遺傳祕辛,深入百年精神醫學核心爭議的家庭調查史

Hidden Valley Road: Inside the Mind of an American Family

羅伯特.科爾克(Robert Kolker)著,黃佳瑜譯,麥田出版,480元

推薦原因: 議 樂 益

一對經歷20世紀初世界級戰爭的美國夫婦,在戰時結褵,二戰後生養了一群「戰後嬰兒潮」世代的兒女,但這樣一個看似尋常的美國家庭,在1960年代後,小孩們陸續出現問題,整個家庭最終支離破碎,只是當初沒人注意到警訊,沒有人知道為什麼。在這樣宛如驚悚片的背景中,作者將20世紀發展的精神醫學並行鑲嵌在這個家庭的經歷裡,為讀者演示醫療科學並非一夜之間成立,很多時候也無法給出處方與答案。因此全書更讓人驚艷之處就在於「家庭」內部與親子手足關係的複雜性,也是絕望與失望之所在。【內容簡介➤】

●失樂少女

一位娼妓倖存者告白

喵妹(顧紫安)著,時報出版,390元

推薦原因: 議 獨 益

有別於一般創傷敍事,這部「告白」的述說者/當事人對於「書寫」十分有意識。這使得她的寫作不同於單純的抒發或回憶錄,而有其表述經驗、傳遞經驗與書寫之間關係的努力,也使得有心的讀者能隨著她明晰的本心脫出獵奇的層次。筆由心生,個人經驗也隨之鑽探至心理層次。沿著勞方不敢言說的恐懼感,一路剖析出來的,是被理解為「性服務者」的娼妓怎麼會有性創傷。自我的傷痛遂生成了社會議題的意義。【內容簡介➤】

知識性.設計感.批判性.思想性.議題性.實用性.文學性. 閱讀樂趣.獨特性.公益性

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量