英美書房》黑白筆觸下的溫柔及暴力,《怪物》獲艾斯納最佳圖像小說獎,及其他藝文短訊

【得獎消息】

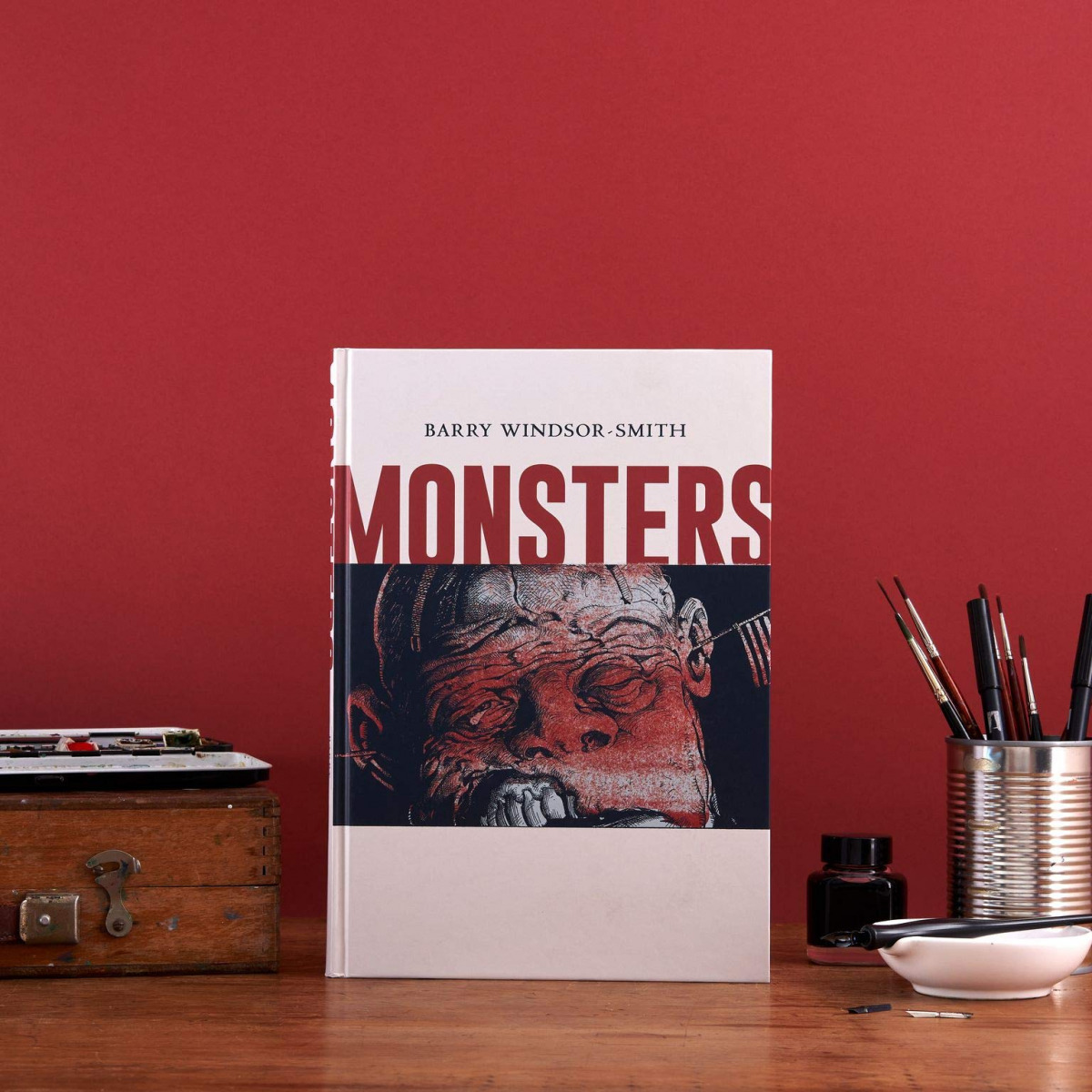

■受疫情影響2年後,聖地牙哥動漫展終於在7月21至24日重啟實體展,同步頒發第34屆艾斯納漫畫獎各項作品獎和專業獎。高齡73歲的英國漫畫大師貝瑞.溫莎-史密斯(Barry Windsor-Smith),打磨超過35年才出版的新作《怪物》(Monsters)一舉拿下最佳圖像小說獎。在《怪物》中,1964年的美國軍方根據納粹德國的基因實驗祕密發展「普羅米修斯計畫」,冀望打造出最強人類兵器。

年輕的巴比想揮別過往傷痛,選擇入軍服役展開新人生,正好是進行「普羅米修斯計畫」的不二候選人。巴比被注射不明藥物後,肌肉橫生,身體爬滿疤痕,外觀有如怪物,在軍官友人幫助下逃出實驗基地,卻掀起一連串令人無法料想的後果。《怪物》一書長達365頁,融合親情、美國政治和哲思,溫莎-史密斯的黑白筆觸能溫柔也能暴力,既能呈現如惡夢般的場景、也有平靜深厚的羈絆,畫面極富戲劇張力,成就一部史詩巨作。

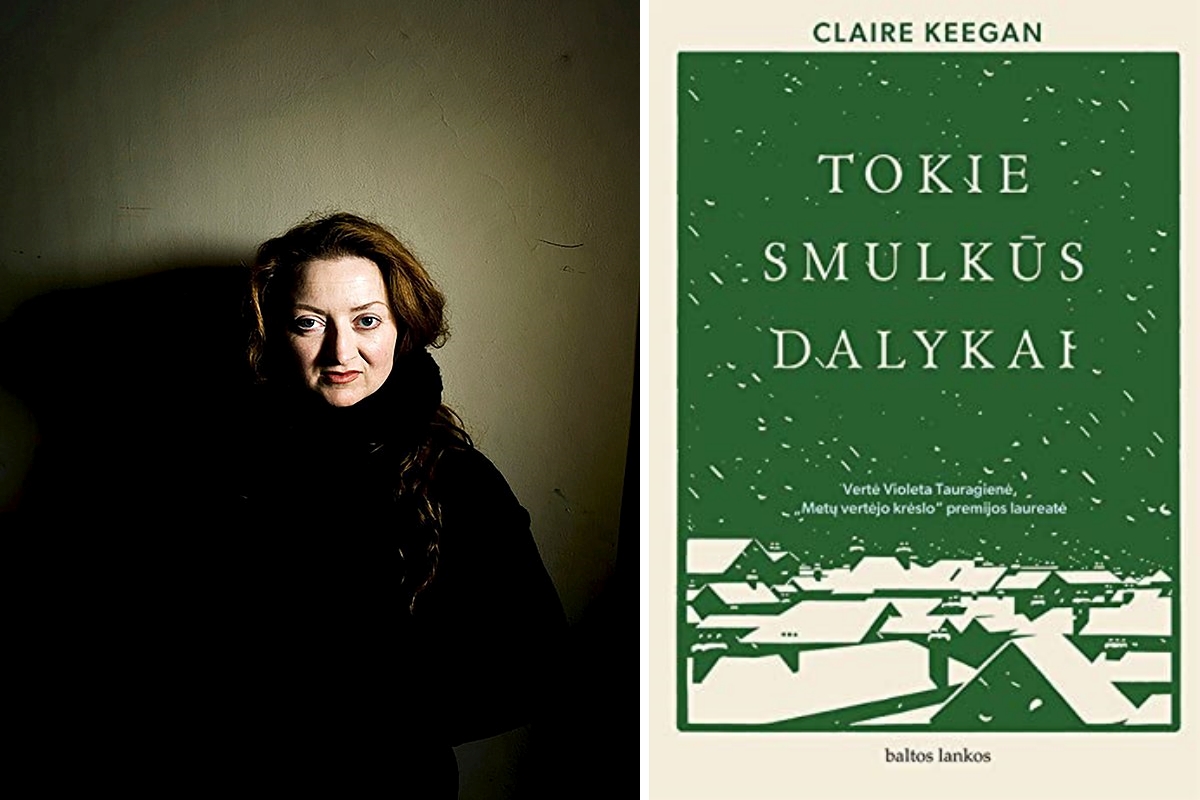

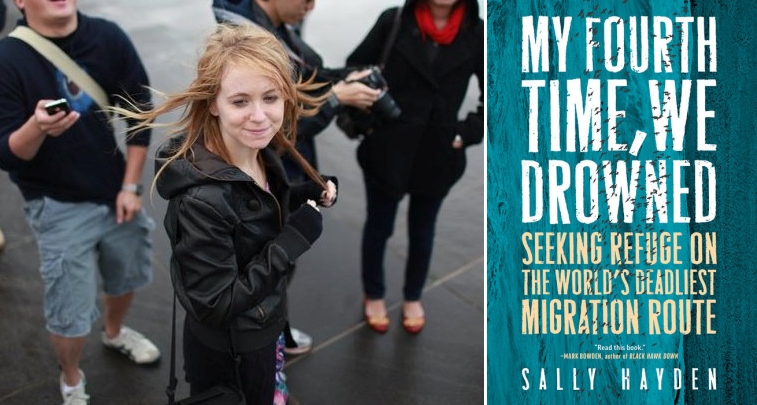

■英國歐威爾獎得主出爐,愛爾蘭作家克萊爾.基根(Claire Keegan)《這般微小事物》(Small Things Like This)獲得政治小說獎,作家沙莉.海敦(Sally Hayden)的《我的第四次,我們溺水了》(My Fourth Time, We Drowned)則獲得政治寫作獎。

《這般微小事物》故事發生在1985年冬季的愛爾蘭小鎮,此時正是煤炭兼柴薪商人比爾一年中的旺季。他到一座女子修道院送貨時發現了修道院的祕密,教會控制下的小鎮卻如沉默的共犯,對其作為視而不見。早已遺忘的過往浮上比爾心頭,他也被迫面臨改變一生的抉擇。評審讚賞基根歷歷如繪呈現當時的愛爾蘭,並精確聚焦在社會福利、女性、集體道德責任等至今依然重要的政治問題,是在平凡中見偉大的溫柔小說。

《我的第四次,我們溺水了》作者海敦是愛爾蘭記者,專門報導地區危機、移民和人道危機。2018年,海敦接獲厄利垂亞難民的臉書訊息:「沙莉姐妹,我們需要幫助。我們在利比亞監獄的情況很惡劣,如果你有空,我可以全部說給你聽。」

自2017年歐盟資助利比亞攔截北移難民開始,就有眾多非洲難民困在利比亞。海敦自此展開一連串的報導調查,訪問上百名為了逃避戰亂而嘗試進入歐洲的難民和移民。受訪者訴說的不僅是人口販運和奴役、折磨和謀殺的真實故事,更赤裸呈現歐洲的政府/非政府組織和聯合國組織的失能和腐敗。但本書最珍貴之處是作者筆下的受困移民和難民處處透露人性的希望與堅毅,他們在艱困的處境下互相幫助、墜入情網,在希望他們噤聲、消失的體制下仍不放棄抵抗。

【作家動態】

■喬伊.哈爾鳩(Joy Harjo)將在今秋卸下「美國桂冠詩人」的職銜,隨後由詩人艾妲.利蒙(Ada Limón)接任成為美國國會圖書館的詩歌顧問。具有墨西哥血統,從小於加州長大的利蒙,目前是美國公共媒體(American Public Media)網路廣播節目「The Slowdown」的主持人,於2005年出版第一本詩集,2015年詩集《Bright Dead Things》進入美國圖書獎、美國國家書評獎的決選,2018年詩集《The Carrying》榮獲美國國家書評獎殊榮。

美國國會圖書館館長海登(Carla Hayden)在聲明中表示:「利蒙是個串聯者,她用通俗易懂、引人入勝的詩作連結我們與他者的所在之處,向他們分享我們的世界。這些詩訴說親密的真貌、生活中的美麗與心碎,藉此幫助我們前進。」利蒙回應:「一次又一次,我見證詩的巨大力量,重新建立我們與世界的連結,讓我們去治癒、去愛、去哀悼,展現人類情感的完整光譜⋯⋯我很榮幸能藉此機會為詩服務,拓展詩歌讓我們回歸人性、修復我們與周遭世界關係的影響力。」

【新書快報】

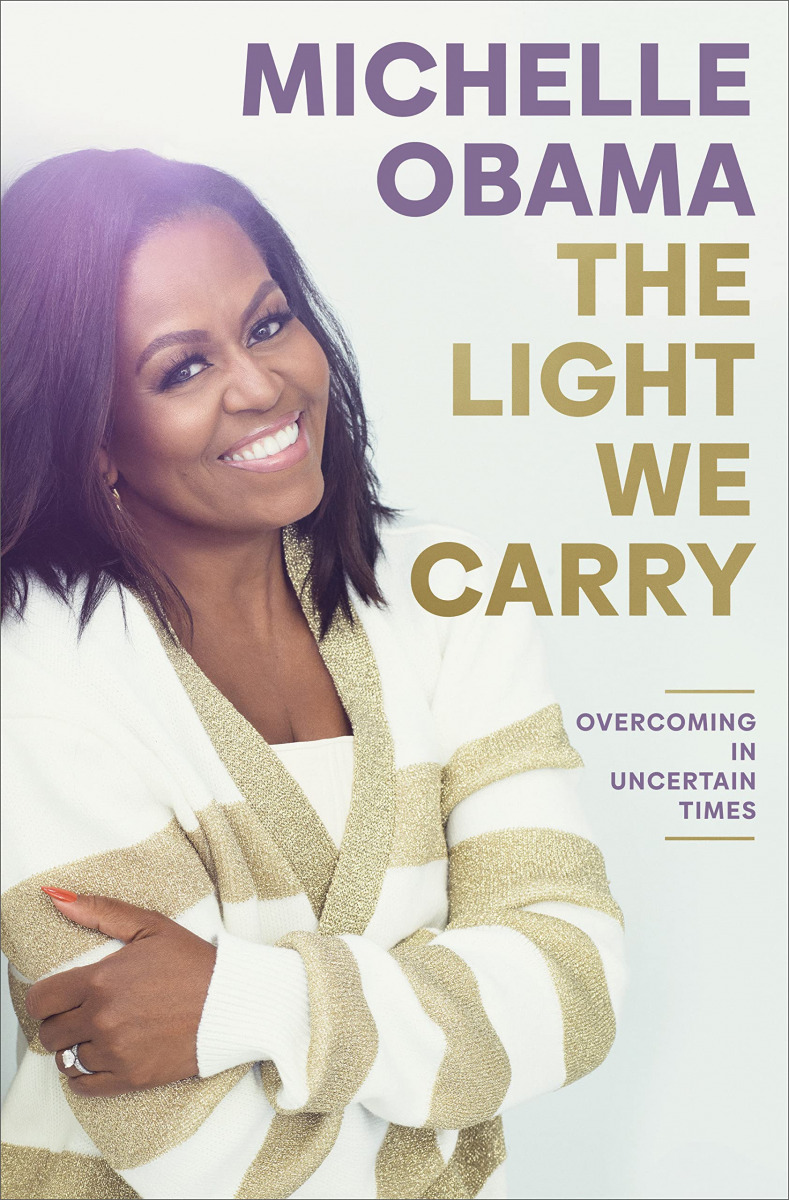

■企鵝蘭登書屋日前宣布,蜜雪兒.歐巴馬的新書《The Light We Carry: Overcoming in Uncertain Times》將於11月15日上市。蜜雪兒2018年出版《成為這樣的我》轟動各國,長踞暢銷榜,書中將她從芝加哥南區到白宮的經歷娓娓道來,她的堅強與獨立鼓舞無數女性。蜜雪兒的新書預計帶來更多新故事,以獨到的眼光反思變革、挑戰和權力,與讀者一起面對生命中的困境,找到屬於自身的光芒。該書將以14種語言在27國同步上市,北美地區首刷預計275萬冊。

■企鵝蘭登書屋日前宣布,蜜雪兒.歐巴馬的新書《The Light We Carry: Overcoming in Uncertain Times》將於11月15日上市。蜜雪兒2018年出版《成為這樣的我》轟動各國,長踞暢銷榜,書中將她從芝加哥南區到白宮的經歷娓娓道來,她的堅強與獨立鼓舞無數女性。蜜雪兒的新書預計帶來更多新故事,以獨到的眼光反思變革、挑戰和權力,與讀者一起面對生命中的困境,找到屬於自身的光芒。該書將以14種語言在27國同步上市,北美地區首刷預計275萬冊。

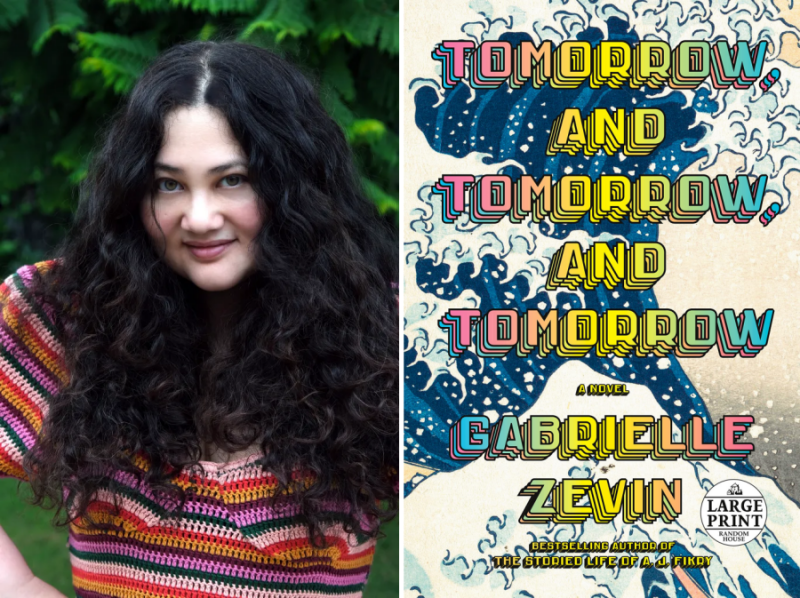

■暢銷小說《A. J. 的書店人生》作者嘉布莉.麗文(Gabrielle Zevin)新作剛出版,便已傳出派拉蒙影視公司(Paramount)的電影翻拍計畫。小說《Tomorrow, and Tomorrow, and Tomorrow》是關於兩個電玩天才30年來的友誼與非比尋常的「愛情」故事:山姆與莎蒂童年時在醫院因「超級馬力歐」相識,一起沉浸在遊戲裡,短暫忘卻現實中的悲劇與痛苦。多年後,身為哈佛與麻省理工學院學生的兩人在地鐵站奇蹟巧遇,再次因為對電玩的熱愛,成為莫逆於心的遊戲創作夥伴,兩人一舉成名卻也付出了代價⋯⋯

不少書評認為:這部引人入勝、細節豐富,同時具有廣闊又包容多元世界觀的精彩作品,是身為遊戲宅的麗文獻給電玩的情書;但不論讀者是否熱愛電玩,必定都會愛上這個故事,深陷其中無可自拔。

【產業消息】

■歐洲漫畫出版企業Europe Comics共同創辦人暨董事總經理蘇菲.卡斯提(Sophie Castille)於7月11日辭世,享年51歲。卡斯提身為資深的版權經紀人,是將法文漫畫推向國際的重要功臣之一,她曾任法國Mediatoon公司的總監,經手大量法國與比利時漫畫的版權交易。

2015年成立的Europe Comics如今是結合來自8個國家、13個出版社的聯盟(仍在擴充中),除了致力將各種歐洲漫畫翻譯成英文並售出電子書,也積極將版權銷售到美國、加拿大,不只促進歐洲漫畫的普及化,更助長美國境內圖像小說市場的發展。卡斯提的親友為她建立了線上追悼牆,人們可上傳照片或留言,並且預計在今年10月19日法蘭克福書展開幕日為她舉行追思會。

■眼見自家平台成為書籍銷售的強力推手,影音社群平台TikTok日前宣布成立官方的讀書會「TikTok Book Club」,進一步深化推書影響力。TikTok讀書會將每月宣布一本該月選書,鼓勵社群一起閱讀並分享感想。TikTok也會選出一群「BookTok桂冠讀者」,他們會在自己的帳號發布有關該書的一系列影片。讀書會7月選書為珍.奧斯丁1817年的小說《勸服》(Persuation),該書新版改編電影甫於串流平台開播,多媒體多管道齊下,預料將能擴大讀者群並營造話題聲量。

【跨媒體改編】

■強納森.法蘭岑(Jonathan Franzen)2010年小說巨作《自由》(Freedom),於今年7月宣布翻拍為影集,由金球獎劇作家Melanie Marnich改編劇本。這個有趣到引人發笑、充滿情緒渲染力的故事,縱貫一個美國中西部家庭多代的糾葛,再擴及他們周圍的人際網,從這些小人物追求自由的行動,探問自由是否真能通往幸福。

■強納森.法蘭岑(Jonathan Franzen)2010年小說巨作《自由》(Freedom),於今年7月宣布翻拍為影集,由金球獎劇作家Melanie Marnich改編劇本。這個有趣到引人發笑、充滿情緒渲染力的故事,縱貫一個美國中西部家庭多代的糾葛,再擴及他們周圍的人際網,從這些小人物追求自由的行動,探問自由是否真能通往幸福。

法蘭岑表示:「我認為在我的所有小說中,《自由》似乎與我們現今社會與政治局勢最直接相關——不論是脆弱的地球,還是美國境內共和黨與民主黨之間的鴻溝。」

■全球暢銷500萬冊的奇幻推理小說「倫敦探案」(Rivers of London)系列將改編電視影集,由Pure Fiction Television、See-Saw Films(《戀愛修課》、《犬山記》)和作者班恩.艾倫諾維奇的製作公司Unnecessary Logo共同製作,艾倫諾維奇擔任監製。自2011年出版《倫敦河惡靈騷動》以來,艾倫諾維奇已將此系列擴充至9本小說,還有數篇短篇和中篇故事、圖像小說等,這些內容也會融入這次的影集改編中。艾倫諾維奇出書前的本業即是電視編劇,這次義不容辭親自改編劇本,書迷可期待目睹菜鳥巫師警察彼得在詭譎多變的倫敦城大顯身手查案。

■2018年出版至今已在全球暢銷1,200萬冊的小說《沼澤女孩》,其改編電影《沼澤謀殺案》自7月15日起在北美上映,本片由女星瑞絲.薇絲朋(Reese Witherspoon)擔綱製片、以《南方野獸樂園》獲得奧斯卡提名的編劇Lucy Alibar改編劇本、創作歌手泰勒絲(Taylor Swift)譜寫主題曲《Carolina》,並由《正常人》影集女主角黛西.艾德嘉-瓊斯(Daisy Edgar-Jones)詮釋從小獨自在沼澤長大、充滿野性魅力的神祕女孩奇雅。本片在北美上映的第一個週末便達成1,700萬美金的票房,預計於今年9月初在台灣上映。●

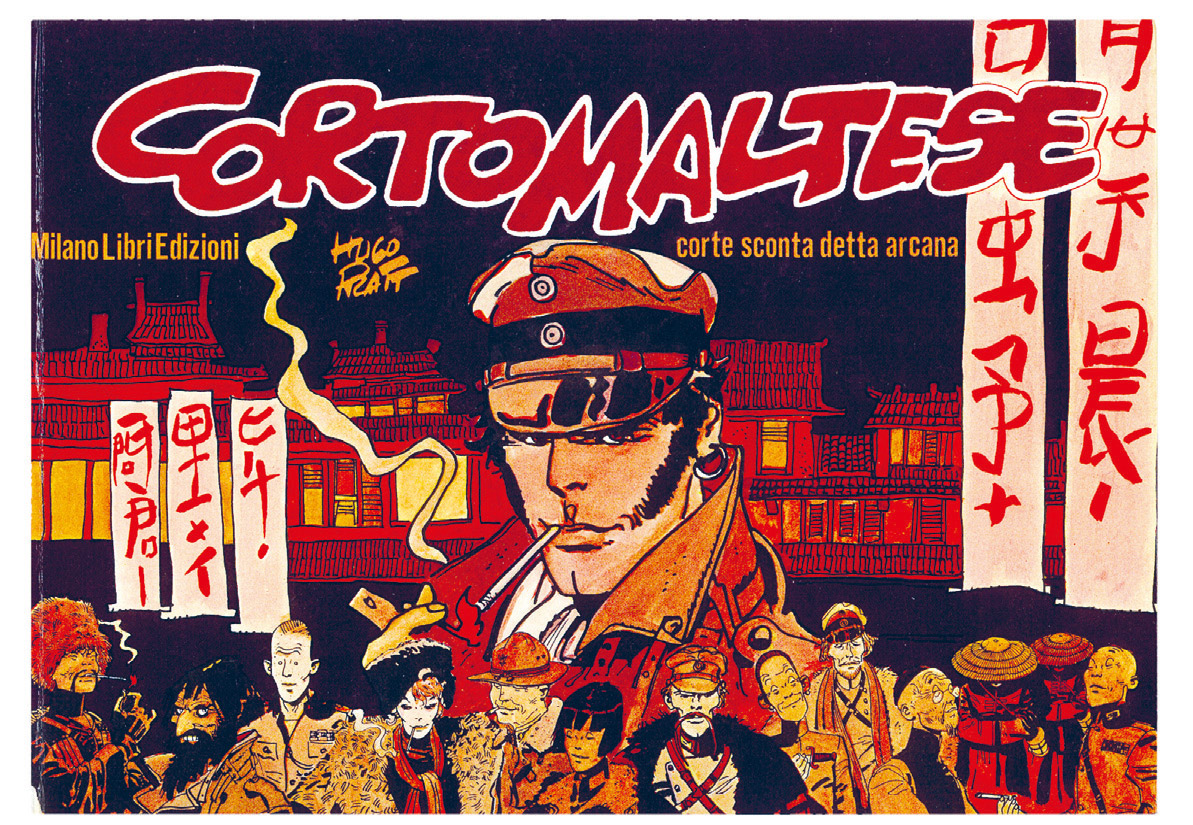

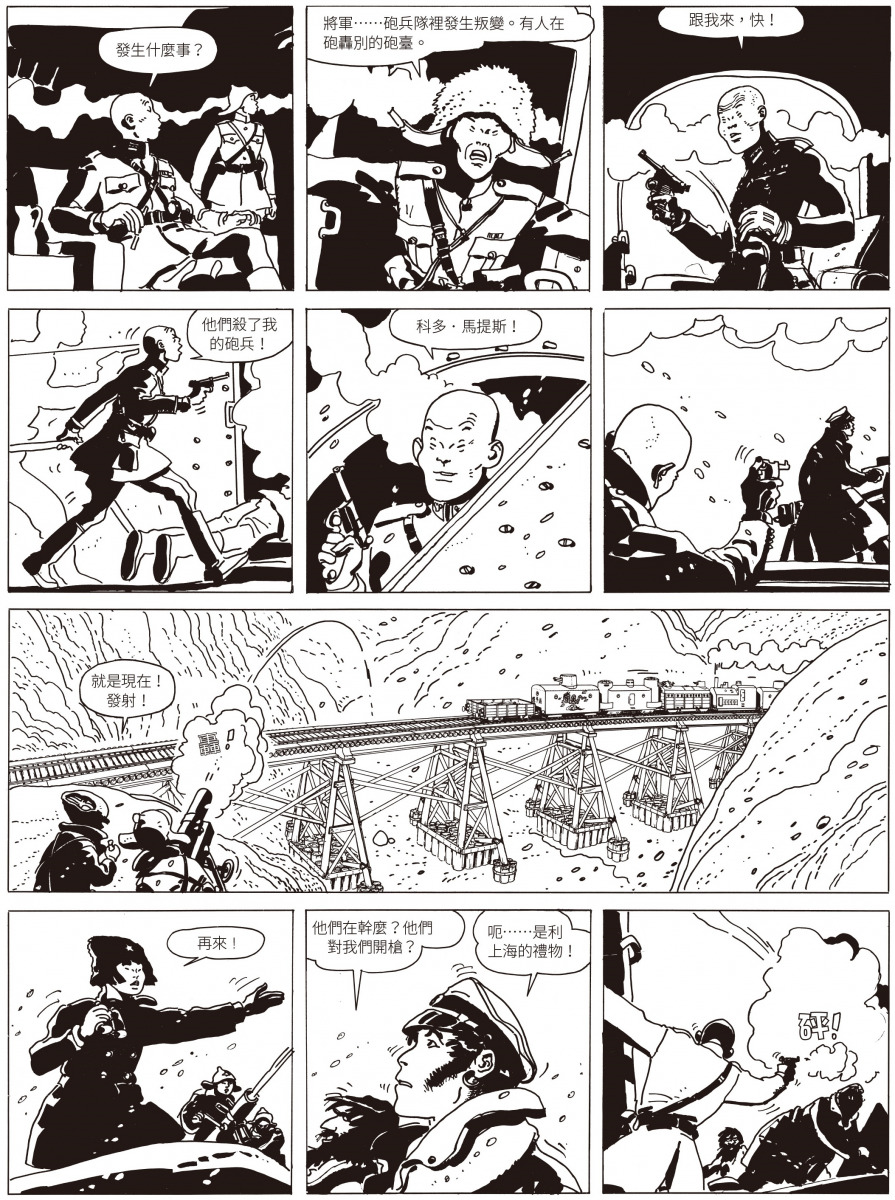

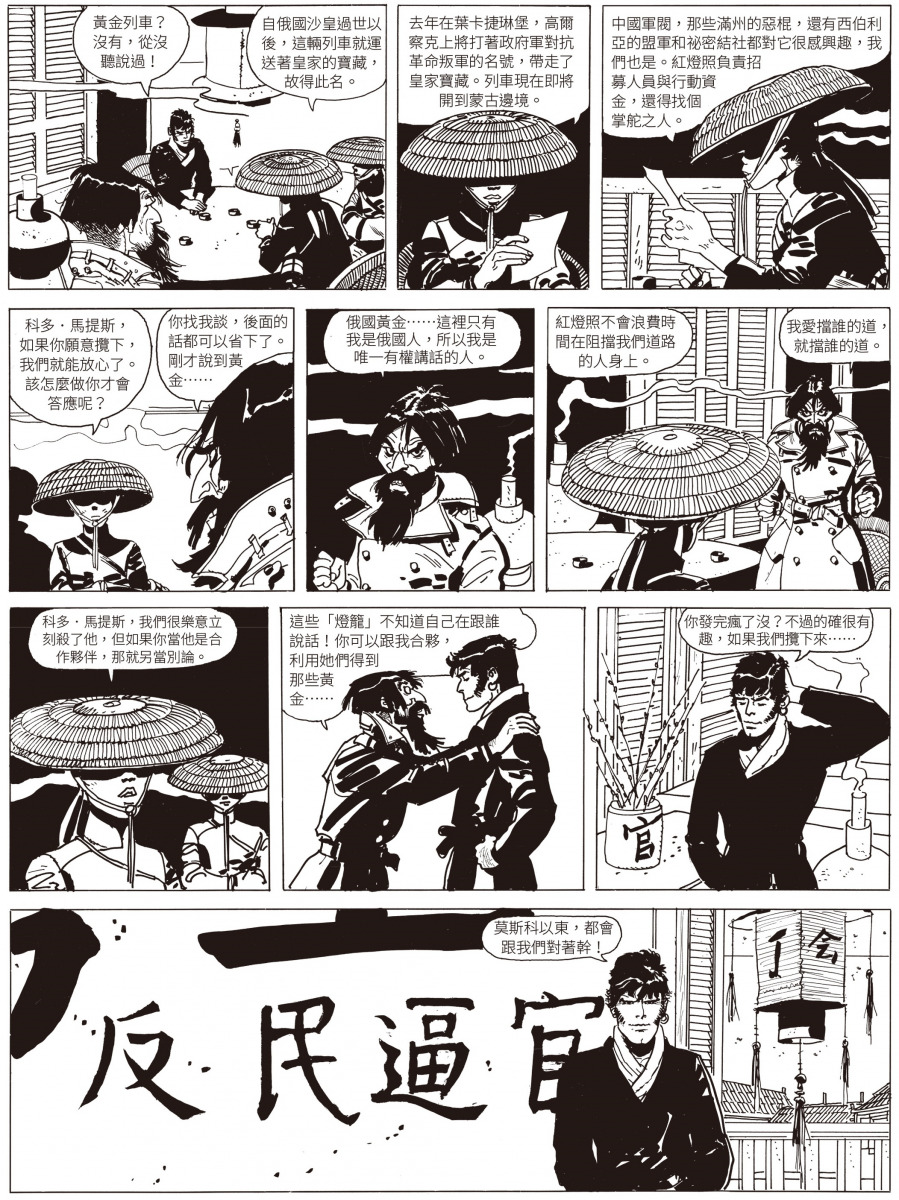

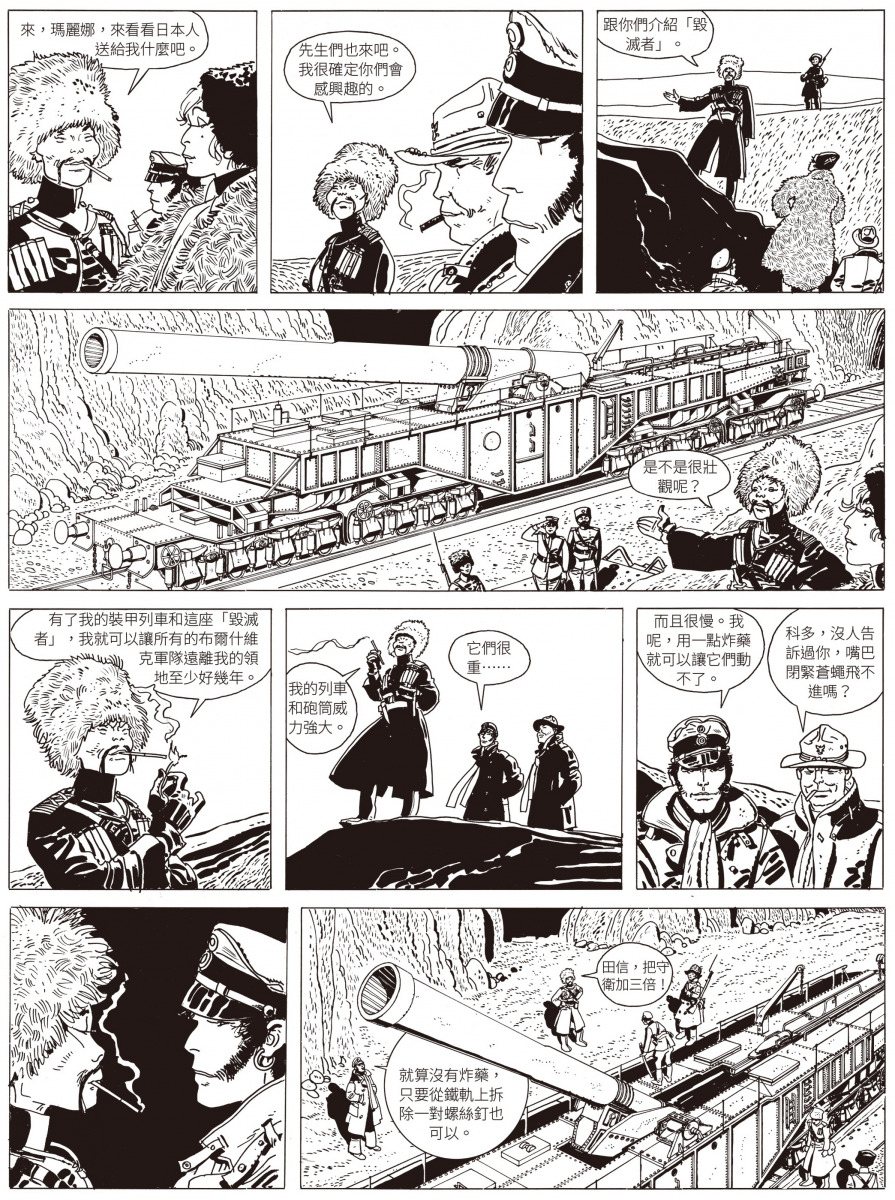

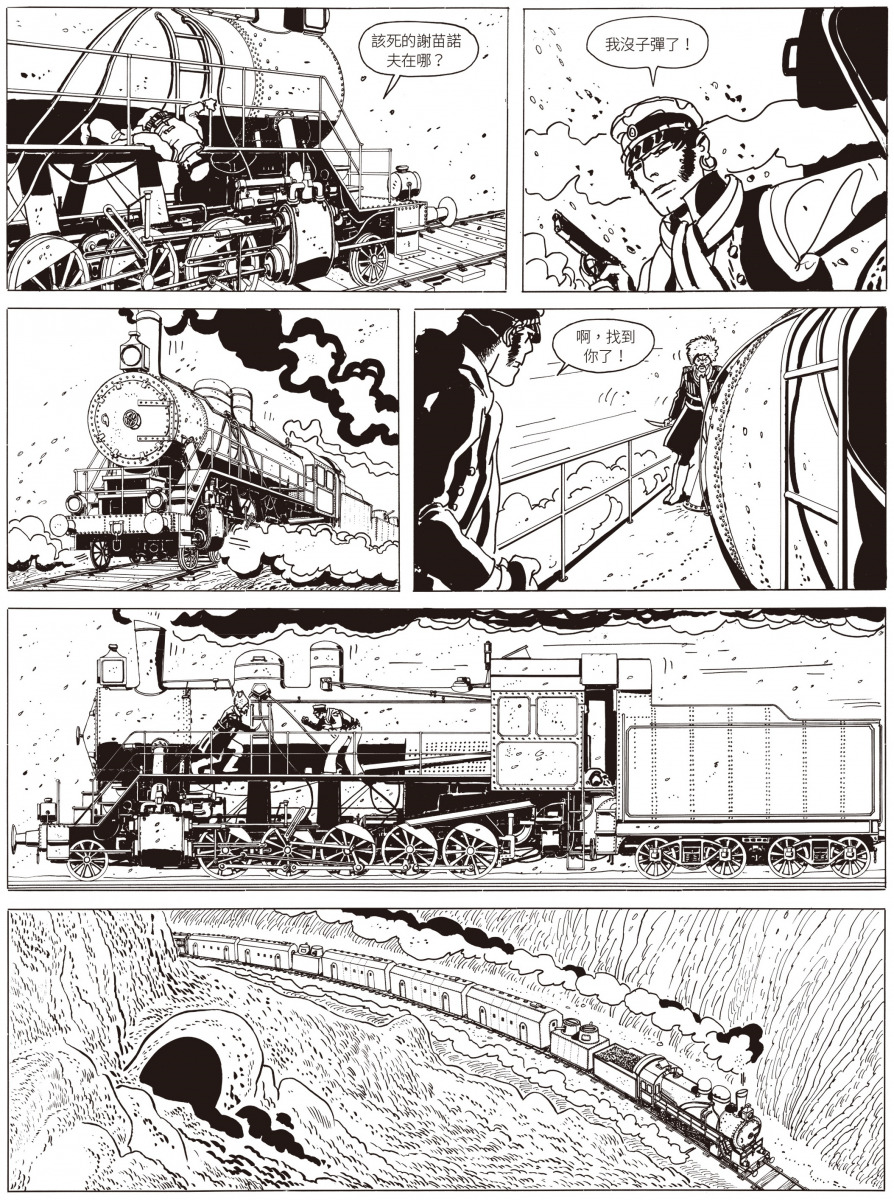

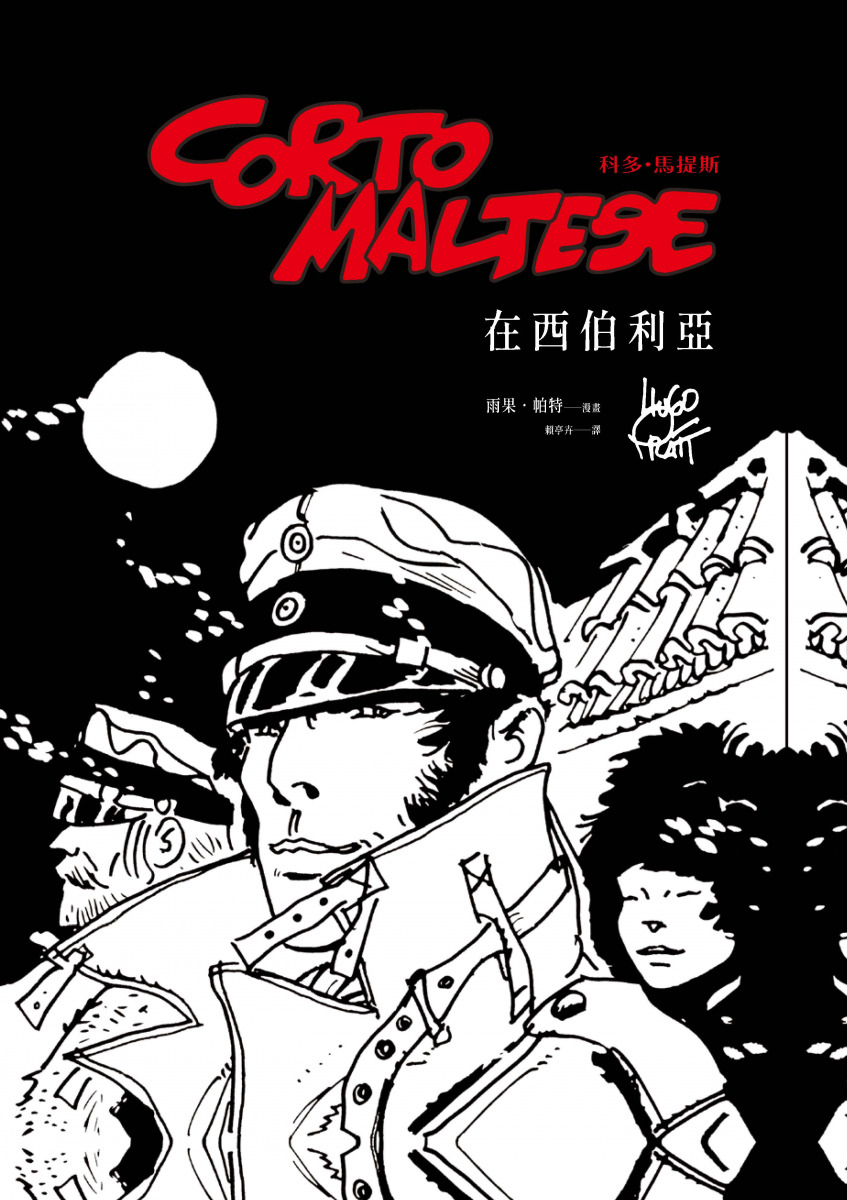

科多.馬提斯Corto Maltese:在西伯利亞

科多.馬提斯Corto Maltese:在西伯利亞

報導》助懷抱繪本創作夢的你一臂之力:第二屆好繪芽獎繪本創作獎助活動起跑

從一個概念、幾張草圖,到出版成書,甚至短短兩年內將素人推向高手如雲的國際武林,比連續劇還勵志的「繪本作家養成記」,在高雄市立圖書館真實上演。高市圖舉辦的兩年一度「好繪芽獎繪本創作獎助」,第二屆即將啟動(8/16-8/31開放報名),在向廣大繪本創作者公開徵件之前,讓我們先來看看高市圖是怎麼辦到的。

➤不只助你圓夢,還陪你一起造夢

高市圖創辦的「好繪芽獎繪本創作獎助」計畫,與絕大多數「單純給予獎金讓你安心創作」的補助案大相逕庭,好繪芽獎徵的是「點子」,是創作者的構想、是繪本大綱,是獲選後高市圖將傾全力透過各方支援一起將粗胚形塑岀成品的計畫。

好繪芽獎也與當前許多「指定創作內容」(如環保或科技)的公部門繪本獎不同,完全不預設繪本的內容形式與訴求的讀者對象,只要是內心有一部尚未實現的作品在大喊「把我畫出來!」的本土創作者,都可以踴躍投件。

更令人振奮的亮點是,好繪芽獎除了提供20萬創作扶植金助你在創作期間生活無虞,還保證出版(召開媒合會)、補助購買(購書金10萬元),並提供新書出版後種種行銷推廣。不只給你麵包(畢竟麵包總有吃完的時候),還駕保姆車載你穿越種種路障,勇闖市場面向讀者,是「給魚也給釣竿」的完整行動。

2020年第一屆好繪芽獎獲獎作品可說是最佳示範。以《大家一起玩泥巴》拿下「好手獎」的張秀毓表示,若非劉旭恭老師鼓勵她投件,這個醞釀許多年的壓箱故事,或許至今仍在抽屜裡躺著,不知何時才能與讀者見面。

而「新銳獎」得主之一的黃一文,雖有圖文書的插畫經驗,但在繪本世界自認素人,想從出版社路徑出道的起頭太難,投件時也擔心自己風格過於狂野而缺乏信心,沒想到評審看好她的未來性,果然《動物園的祕密》獲獎隔年,不只順利出版,短短兩年內還在國內外大放異彩。

另一位新銳獎得主張筱琦也分享,過去按慣例都是自己獨力完成繪本再送交編輯,但這次得獎作《反正都可以到嘛!》自草圖階段起,出版社便加入參與協作。她說:「我第一次體驗到這麼細緻的文本討論,連一個字都可以與編輯琢磨推敲、慢慢成形,包括圖像裡的小細節也是如此。」這是她創作以來從未有過的經驗,推崇好繪芽是個密集又扎實的計畫。

➤為你補血、陪你打怪的分期審核委員

創作是關起門來默默耕耘的過程,不少苦蹲的創作者常因各種問題最後放棄完成作品、無緣面市,相當可惜。對此,高市圖國際繪本部代理組長蔡玉庭表示:「臺灣有很多很棒的創作者,我們在好繪芽創辦之初,就廣求過產業鏈中的各方意見,其中有不少創作者反應,比起獎助,他們更希望身邊有個導師能陪伴自己完成作品,引導他們進入市場。」

於是「分期審核委員」這樣一個特殊的機制與角色便應運而生,名稱乍聽雖然像遊戲裡令人敬畏的大魔王,但實際上卻是一個為你補血、陪你打怪的溫柔賢者。不管創作遇到瓶頸需要建言、跟出版社交手缺乏經驗,各種疑難雜症他都在旁增援你,將智慧與力量化成羽翼做為保護你的後盾。

張筱琦就說道,原以為獲得獎助,就可以無後顧之憂地專心創作,然而就算是有過出版經驗的她,依然還是有撞牆的時候,幸好一路走來有審核委員的陪伴,才能在隔年結出碩果,且成績亮眼。

人稱「施把拔」的分期審核委員施政廷老師,是著作等身的插畫家,不僅有豐富的出版經驗,以前也當過編輯,非常了解創作路上會遭遇的問題,以及該如何從中取得平衡等等。

施政廷表示,大多數的繪本獎都是評選「已完成的作品」,而好繪芽獎發掘的是「未來的作品」。他說:「讓過去不被認識的才華被看見,讓默默創作的人從Nobody變成Somebody,就是對創作者最直接的鼓勵。」

➤好繪芽繪本創作班:提供全方位扎實課程的新手村

好繪芽獎投件資格需「至少曾出版一本具ISBN的繪本」,但沒有出版經驗的人其實也無需扼腕,因為還有另一條路徑可取得門票,那就是參加高市圖的「好繪芽繪本創作班」,拿到結業證書即可報名好繪芽獎。

從2019年開始一年一度的好繪芽創作班,至今已舉辦過三屆,是國內少見的全方位繪本系列課程,授課採雙導師制,並包含學者、閱讀推廣者、資深創作前輩等客座講師,內容除了圖文創作分析、國內外經典繪本介紹,也有編輯現身講解出版實務、著作權專家指導如何保護自己的權益等等。

每屆導師的授課風格也各有特色,例如第一屆的陶樂蒂與黃郁欽是夫妻檔,經常和學員討論圖文如何攜手共好;第二屆周見信與郭乃文是合作無間的搭檔,會給予學員很深入的繪本脈絡與圖像分析;第三屆劉旭恭與陳致元則像頑童,會加入許多實驗性課程,邀學員一起腦力激盪玩創作。

陣容堅強的師資、加上長達50小時的課程,許多專家認為已經具備繪本學校的雛型,還有學員接連來上兩屆的課,可見課程豐富精彩、學習上受益良多。至於報名資格,更僅需有顆渴望孵育的繪本夢。

蔡玉庭說:「有些人因擔心自己不是專職的圖像工作者而卻步,但事實上以本屆來說,有學員是台語文創作者,也有劇場界的同學,他們都被導師錄取了。」除了素人,倘若繪本好手想提升自我,也很適合參加。

創作班最明顯的成效,就展現在繪本創作獎助的甄選活動上。第一屆好繪芽獎報名人數近百人,其中就有20幾件是創作班學員的作品,可見進創作班同時激發了他們的創作慾也催生了作品雛形。學員們光是從素人躍升到夠資格跟經驗豐富的前輩作家同台PK,就已經很不簡單,有的甚至超越前輩、獲選入圍,令人刮目相看。不只如此,也有學員後來以創作班結業作品參選信誼幼兒文學獎,並獲得佳作。

➤以創作者為本位、滾動式優化的扶植機制

高市圖無論在圖書館圈或繪本界的生態系中,都稱得上專做些反傳統工作的「新品種」。蔡玉庭認為,原因或許跟高市圖的行政法人背景有關,相較於其他公部門,才能在制度面上相對鬆綁一些,人員任用也較有彈性。

「我們整個國際繪本中心的人事組成都不具圖資背景,導致邏輯思維跟計畫走向也跟傳統圖書館差很多。像我是學美術,很多同事學設計,還有各種外語專長的人,工作經歷可能來自出版編輯、其他藝術相關產業、幼教老師等四面八方,最後就做出好繪芽這樣一個非傳統圖書館會做的獎項來。」蔡玉庭說。

也因著靈活的特質,團隊自2019年創辦以來即不斷滾動式優化好繪芽扶植計畫。譬如好繪芽獎的新書出版後,他們便活用圖書界的國際交流方式,與國外友好館舍合作、互相贈書。「例如重視繪本的日本,我們就主動寫信給將近30間的圖書館、繪本館或美術館,附上日文簡介,讓書可以出國到世界各地去旅行。除了日本,還有韓國與德國的圖書館也均已列為館藏。」

每年有心創作的新人這麼多,每年進入書市的出版品也成千上萬,更不是每本書都有機會吸引版權代理的注意。能像黃一文般在這麼短時間內即嶄露頭角,提案一年後即順利出版,出版隔年就繼張筱琦之後入選波隆那插畫書展,並外譯成韓文版於月前上市,這樣出格的案例,除了佩服評審的眼光精準外,就必須歸功於好繪芽完善的扶植機制,以及高市圖團隊以創作者為本位、積極向世界輸出的種種用心了。

除了得獎作品,對於進入好繪芽獎初選的作品,高市圖也不放棄製造更多曝光機會,因此今年還增設了不少新的企畫與活動。例如「小芽分享會」,讓入選者跟上屆得獎者交流;「一日繪本祭」將邀請入選者在高市圖廣場擺攤,介紹自己的作品,也可現場販售自己的周邊商品;在規劃出版媒合會的同時,除得獎者外,也會讓初審入選者作品同場,出版社若有興趣可直接與入選者洽談,讓更多作品獲得出版的可能。

➤時間過去,感動與影響卻逐漸滋長

回顧第一屆好繪芽獎走過的這兩年,包括得獎者、創作班學員、授課老師、工作人員、甚至讀者,各自心中都滋長著不同的感動與收穫。

曾經是素人的黃一文說,好繪芽實現了她想成為繪本作家的夢想,「以後終於可以跟別人說,我是一個繪本作家,去報名講座之類的活動,也不用再填自己是無業遊民了。」腦袋裡還有許多繪本點子的張筱琦說,經過好繪芽經驗的洗禮,「這些蹦出的點子未來將會變成什麼樣的作品?」是她想到就很雀躍與好奇的事。本身已是資深繪本作家的張秀毓,則對後續推廣部份很有感,從讀者反饋中得到更多成就感與創作更深刻的意義,讓她覺得:「好繪芽使作品變得更立體了。」

創作班的學員們,同儕間的革命情感也沒有因結業而淡去,反而更加緊密。有學員在結業時把30位同學都畫進作品,並錄下影片,感謝5個月的課程有大家作伴,從此創作的路上不孤單,所有人(包括工作人員)看完都哭成一團。學員們並成立社團,有展覽或比賽就互相交流打氣,也持續分享彼此的人生狀態。有人希望專職畫畫,但仍在咖啡廳打工;有人做商業設計,尚不知如何平衡創作與生計;有人因生養小孩,在創作上仍舉棋不定。也有人分享說,人生有了同好夥伴,辛苦生出來的畫作再也不會輕易被不肖公司欺騙了。

身為導師的劉旭恭授課後亦有所思考。因為他在國父紀念館也擔任繪本班老師,所以過去也曾想像「如果有一間繪本學校,應該長怎樣」,結果他在好繪芽發現「原來高市圖已經完成這件自己一直很想做的事。」在這個經驗基礎下,相信有心作育英才的老師,都可以繼續往下思考繪本教育各種不同的未來發展形式。

最後,蔡玉庭也有自己的感觸。她說:「前幾天,我在創作班成果展上看到一件很感動的事,有位媽媽將我們展示在牆上的學員小繪本,讀給她的小朋友聽,隨後還問在場工作人員說,『這些作品我好喜歡,不知道可以去哪裡買?』大家都知道圖書館是借書的地方,我第一次遇到有人來到這裡還想買牆上的展品回家收藏。」這份感動讓蔡玉庭深覺一切辛苦都值得了,也更加體會讀者的回饋對作者來說,是持續創作最大的動力。

➤打造國際繪本中心,豐富臺灣繪本生態

從館藏、閱讀推廣,走到人才扶植,這條路並不容易,但路上有來自各界的支援與高市圖董事會的全力支持,讓好繪芽團隊即使遇到再多困難也能一一度過與克服。

高市圖代理館長林奕成說,他最終的期待,就是讓孩子們看見更多以臺灣為主體的繪本故事。林奕成表示:「高市圖以全球性的視野,營建臺灣最具規模的國際繪本中心,除了推廣世界繪本,也為本土孕育繪本創作人才,透過好繪芽的深耕,期盼能扶植與鼓舞優秀的創作者都能勇敢追夢,讓臺灣繪本生態更加豐富。」

第二屆《好繪芽獎》於今年8月16日至8月31日公開收件,有心從事繪本的創作者一旦錯過,就要再等兩年了。現在上好繪芽網站即可獲得更多相關訊息,也許下一個贏得高額獎金、踏入出版產業並能接觸更多讀者的繪本新星就是你。高市圖邀請熱愛繪本的大家一起關注好繪芽,讓更多在地故事在高雄萌芽、讓臺灣繪本向全球開枝茁壯。●

第二屆《好繪芽獎》繪本徵件

徵件時間:2022年8月16日至8月31日

徵件說明:《好繪芽獎》繪本創作獎助以公開徵選之獎助計畫,扶植具有創作熱誠及創新實力的繪本創作者,以每屆最高90萬之高額獎金,每案最高新臺幣30萬的獎助預算、限時的製作期程,鼓勵臺灣優秀繪本創作者,並結合後續推廣、出版、補助購買等計劃,讓高雄能聚集更多繪本能量,成為各界繪本活動的交流平台。

詳情請見➤➤《好繪芽》官網

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量