【中文創作類】金籤獎

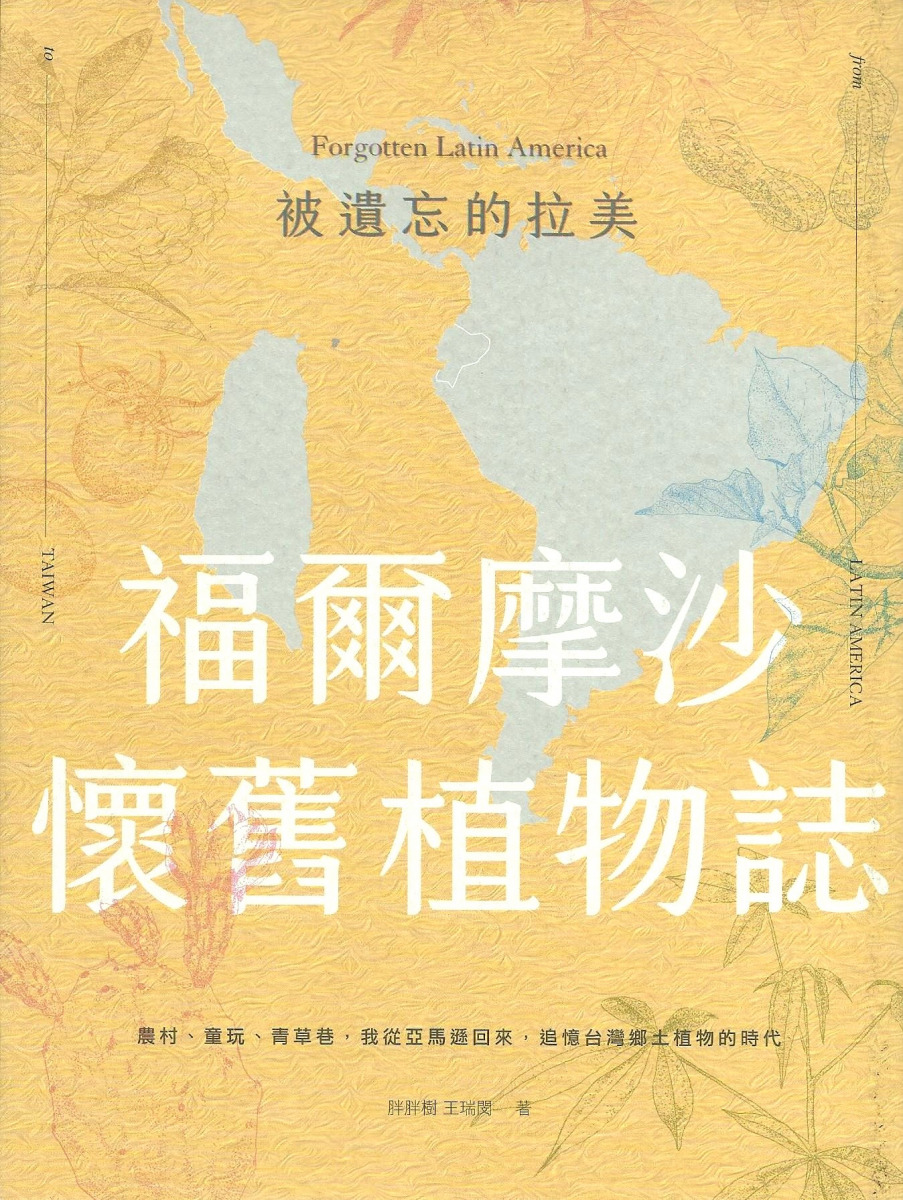

●被遺忘的拉美:福爾摩沙懷舊植物誌

王瑞閔(胖胖樹)著,麥浩斯出版,680元

作者王瑞閔繼《看不見的雨林:福爾摩沙雨林植物誌》獲得109年度吳大猷科普獎的金籤奬榮譽後,這次再度參選及入圍的《被遺忘的拉美:福爾摩沙懷舊植物誌》已是他的第4本創作。

作者王瑞閔繼《看不見的雨林:福爾摩沙雨林植物誌》獲得109年度吳大猷科普獎的金籤奬榮譽後,這次再度參選及入圍的《被遺忘的拉美:福爾摩沙懷舊植物誌》已是他的第4本創作。

本書雖然是介紹來自拉丁美洲的台灣外來種植物,但其中大部分種類幾乎是所有台灣人都認識、都吃過或見過,可說是我們日常生活中的一部份。本書不僅圖文並茂,內容豐富,有如圖鑑般能讓讀者輕易地認識更多不同植物的種類,更難得的是,作者巧妙地運用台灣人的共同回憶,從農田、餐桌、夜市、小吃、供桌、柑仔店、青草街、台語歌、傳統婚禮甚至黑松沙士背後的植物,去介紹許多快被遺忘的故事與歷史文化。其中也有作者自己溯源考證的新發現,具有研究參考的價值,也是介紹台灣自然史最好的參考資料。

作者用寫日誌說故事的方式寫書,直接了當,所以讀起來非常輕鬆。本書的第二部,是作者以遊記方式介紹他2019年到拉丁美洲的厄瓜多旅遊時,看到許多在台灣十分熟悉的植物,喚起了他塵封已久的記憶,因此啟發他在回國後整理及創作這本書。(評審代表:邵廣昭/臺灣魚類學家、中央研究院生物多樣性中心執行長)【內容簡介➤】

【中文創作類】銀籤獎

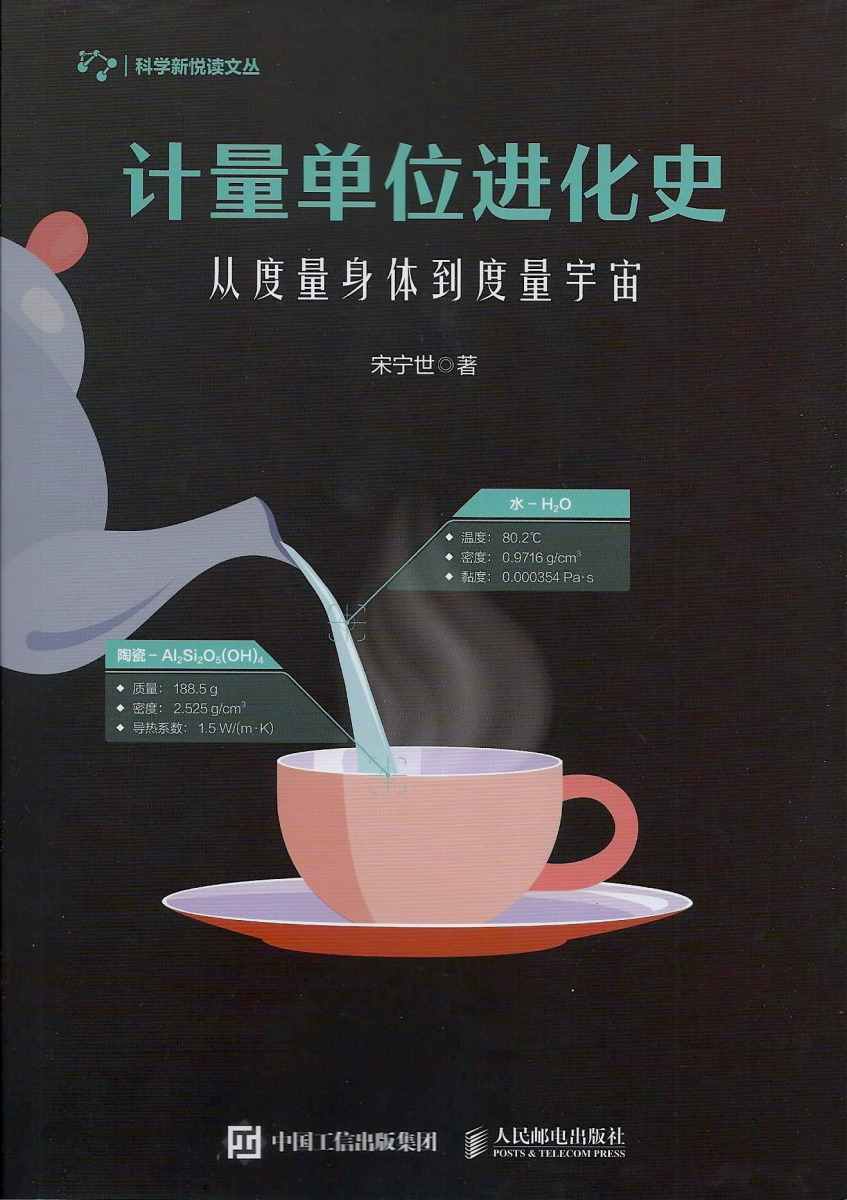

●計量單位進化史:從度量身體到度量宇宙

宋寧世著,人民郵電出版社,354元

曹沖秤象這個例子,大家覺得曹沖很聰明,知道利用浮力來秤大象的重量。但在宋寧世的眼中,這並不是一個簡單的故事,他想到的是「一大堆奇怪的單位從何而來。」由此,他對「單位與測量」產生了濃厚的興趣,並結合自己的專業知識做了大量的業餘研究。

曹沖秤象這個例子,大家覺得曹沖很聰明,知道利用浮力來秤大象的重量。但在宋寧世的眼中,這並不是一個簡單的故事,他想到的是「一大堆奇怪的單位從何而來。」由此,他對「單位與測量」產生了濃厚的興趣,並結合自己的專業知識做了大量的業餘研究。

這本《計量單位進化史:從度量身體到度量宇宙》,剖析了計量單位的「前世今生」以及與我們生活緊密相連的米、克、秒背後的故事。(評審代表:塗塗/書評人)【內容簡介➤】

【中文創作類】佳作獎

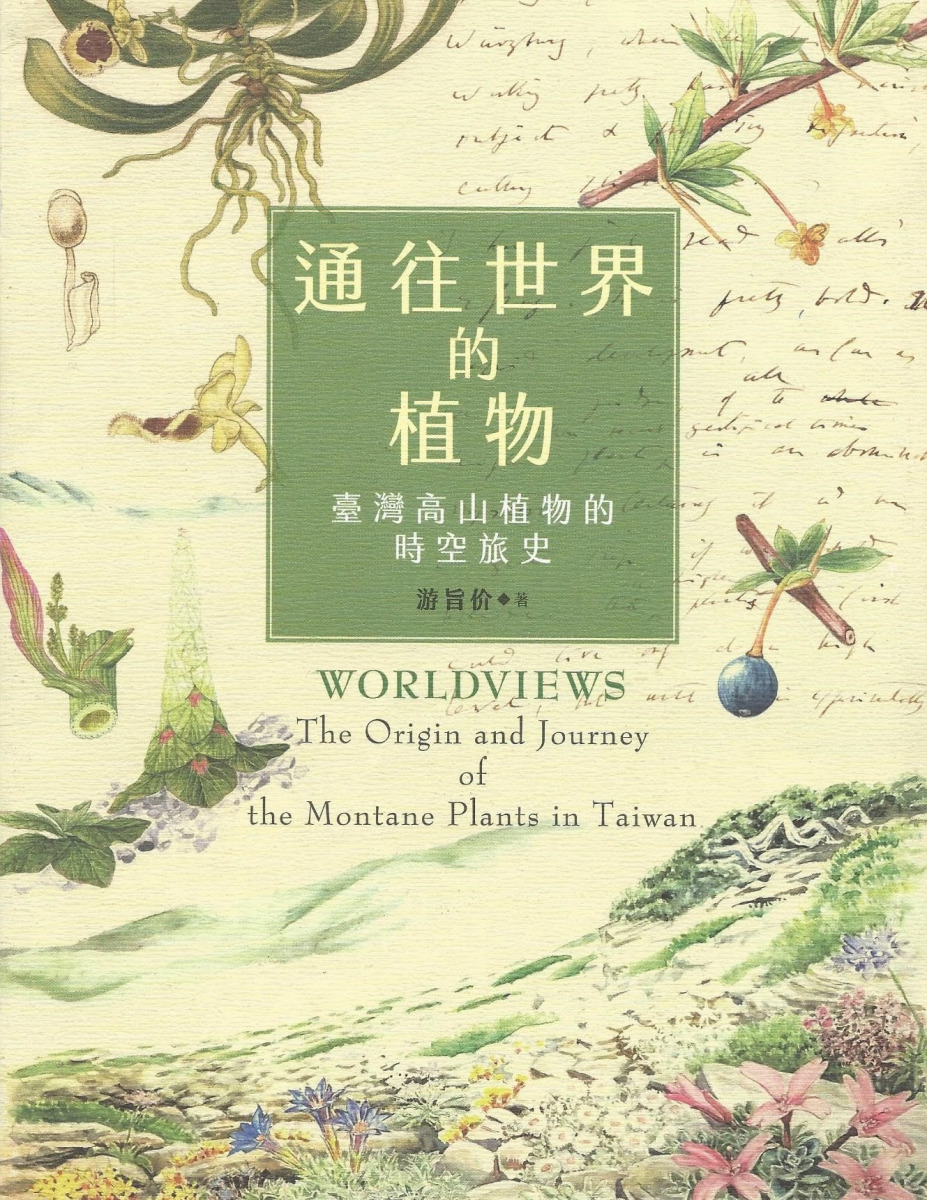

●通往世界的植物:臺灣高山植物的時空旅史

游旨价著,黃瀚嶢、王錦堯繪,春山出版,580元

書中以生物地理學的視角介紹台灣高山植物特別的分布模式。作者藉由十多年來深入台灣各處山林,行萬里路所獲得的知識與視野,描寫台灣高山植物的自然溯源史。這些高山植物,憑藉著多元的傳播能力,在悠遠的時空中跨越千里,在不同的歷史機緣下來到這座島嶼。全書以嚴謹的學術研究成果作支撐,又能用淺顯易懂的文字來表達這些涵蓋植被、地質、氣候、生態、生物演化的內容。雖然以本土的素材為本地的讀者撰寫,但這些高山植物的故事引導我們進入到一個遼闊的全球視野,認識生命間奇妙的連結。(評審代表:林宗潁/高中生物教師)【內容簡介➤】

書中以生物地理學的視角介紹台灣高山植物特別的分布模式。作者藉由十多年來深入台灣各處山林,行萬里路所獲得的知識與視野,描寫台灣高山植物的自然溯源史。這些高山植物,憑藉著多元的傳播能力,在悠遠的時空中跨越千里,在不同的歷史機緣下來到這座島嶼。全書以嚴謹的學術研究成果作支撐,又能用淺顯易懂的文字來表達這些涵蓋植被、地質、氣候、生態、生物演化的內容。雖然以本土的素材為本地的讀者撰寫,但這些高山植物的故事引導我們進入到一個遼闊的全球視野,認識生命間奇妙的連結。(評審代表:林宗潁/高中生物教師)【內容簡介➤】

【延伸閱讀】2020Openbook好書獎.年度中文創作》通往世界的植物:臺灣高山植物的時空旅史

●化學有多重要,為什麼我從來不知道?

陳瑋駿著,楊章君繪,商周出版,380元

生活化學輕鬆談,化學這樣學就不難!市場上化學的科普書向來不多,化學在社會上的膚淺印象也一直不佳。年輕作者能寫出這樣一本書,食衣住行育樂的素材幾乎無所不包,尤其國內外媒體報導過與健康有關的化學品多有列入書中,原理說明深入淺出,易讀好懂,殊為不易。

生活化學輕鬆談,化學這樣學就不難!市場上化學的科普書向來不多,化學在社會上的膚淺印象也一直不佳。年輕作者能寫出這樣一本書,食衣住行育樂的素材幾乎無所不包,尤其國內外媒體報導過與健康有關的化學品多有列入書中,原理說明深入淺出,易讀好懂,殊為不易。

不少例子涉及自然和生活中常見的現象,恰巧化學屬於「分子間引力」的範疇,作者也引用了擬人的方式闡述科學原理,通常擬人法的解釋是優劣互見,但本書作者功夫獨到,全書前後呼應,頗能言簡而不失義,加分。有趣的插畫則是意外的驚喜。(評審代表:陳竹亭/國立臺灣大學化學系名譽教授)【內容簡介➤】

●蔚為奇談!宇宙人的天文百科

高文芳、張祥光編著,三民出版,500元

這是由24位作者合寫的物理及天文類科普書 ,知識密度高,透過主編系統彙整和責任編輯慧心巧手後,如同一位作者脈絡連貫的智慧結晶。讀者可以細讀單一篇章,也能啜飲一單元。

,知識密度高,透過主編系統彙整和責任編輯慧心巧手後,如同一位作者脈絡連貫的智慧結晶。讀者可以細讀單一篇章,也能啜飲一單元。

這本書以「宇宙人」為主角,娓娓道出「蔚為奇談」的家庭成員、搖籃、奮鬥史、望遠鏡和狂想曲等5單元。書中文字流暢易讀,遣詞用字典雅洗鍊,引經據典闡述科學概念,非常適合高中學生初探天文物理,也是高中教師準備教材的源頭活水。(評審代表:簡麗賢/臺北市立北一女中物理科教師)【內容簡介➤】

●冰洲上的遊戲:段煦南極博物筆記

段煦著,化學工業出版社

本書為《斯瓦爾巴密碼:段煦北極博物筆記》姊妹篇。作者段煦以多年來在東、西兩個半球南極洲的考察記錄為基礎,用博物學者的視角和科普作家的客觀筆觸,對南極洲的多個生物棲息地、地質調查點、歷史人文遺跡、自然風光資源集中區域進行科學描述與人文解讀,通過詳細生動的文字、真實精美的照片、親手繪製的插畫,與作者同視角的紀錄影片,全方位介紹南極洲的景觀、物種、遺留物、自然現象等。這本書既是傳播科學文化知識的原創科普著作,也是一部充滿生命情懷和探索精神的自然文學作品。(評審代表:尹傳紅/科普作家)

本書為《斯瓦爾巴密碼:段煦北極博物筆記》姊妹篇。作者段煦以多年來在東、西兩個半球南極洲的考察記錄為基礎,用博物學者的視角和科普作家的客觀筆觸,對南極洲的多個生物棲息地、地質調查點、歷史人文遺跡、自然風光資源集中區域進行科學描述與人文解讀,通過詳細生動的文字、真實精美的照片、親手繪製的插畫,與作者同視角的紀錄影片,全方位介紹南極洲的景觀、物種、遺留物、自然現象等。這本書既是傳播科學文化知識的原創科普著作,也是一部充滿生命情懷和探索精神的自然文學作品。(評審代表:尹傳紅/科普作家)

●植物的「智慧」:一個植物學家的探索手記

馬煒梁著,上海科學普及出版社,768元

作者幾十年如一日地以飽滿的熱情投入大自然的懷抱,在野外千百次地發問,千百次地思考,尋求看似無解的植物進化之謎的答案。作者是個積極的提問者,他深入的思考,使問題得到了深入的理解。作者也是個嚴謹的學者,對已有的答案常常再問一句:是不是這樣?經過嚴格的考察、驗證,一些錯誤的解答便不攻自破。作者又是個勇敢的實踐者,凡他拍攝的照片都有出處,絕無弄虛作假之嫌。這些都使得讀者在開卷之後就可以放心、開心地看下去。此外,有些至今無解的問題,作者也盡力提供探究的方向,體現出學者求真務實的風範。(評審代表:王文采/中國科學院院士、植物學家)【內容簡介➤】

作者幾十年如一日地以飽滿的熱情投入大自然的懷抱,在野外千百次地發問,千百次地思考,尋求看似無解的植物進化之謎的答案。作者是個積極的提問者,他深入的思考,使問題得到了深入的理解。作者也是個嚴謹的學者,對已有的答案常常再問一句:是不是這樣?經過嚴格的考察、驗證,一些錯誤的解答便不攻自破。作者又是個勇敢的實踐者,凡他拍攝的照片都有出處,絕無弄虛作假之嫌。這些都使得讀者在開卷之後就可以放心、開心地看下去。此外,有些至今無解的問題,作者也盡力提供探究的方向,體現出學者求真務實的風範。(評審代表:王文采/中國科學院院士、植物學家)【內容簡介➤】

●深海淺說

汪品先著,上海科技教育出版社

中國科學院院士、海洋地質學家汪品先新近出版《深海淺說》,這本關於深海的科普書籍,滿足了讀者對於海洋知識,尤其是深海知識的渴求。汪院士長期致力於推進中國深海科技的發展,有力推動了中國地球系統科學研究。同時,他具有深厚的文化功底與人文情懷,在科研工作之餘,筆耕不輟,在社會公眾尤其是青少年心中播下深海探索的種子。過去,汪院士的科普作品零散見於各大報紙刊物,此次出版的《深海淺說》乃是他對過去數十年科普成果的全面梳理,選材嚴謹,語言富有張力。(評審代表:周忠和/中國科學院院士、古鳥類學家)

●醫學的溫度

韓啓德著,商務印書館出版

韓啟德院士一書實有振聾發聵之功,非常值得我們每一個人認真閱讀!韓啟德院士從最基層的醫生做起,最終走上高層領導崗位,但他長期保持著醫療共同體現役成員的身分。他說出了一個有良知、有理性的醫生對當今醫學現狀的真實感受和深刻思考。這種對醫學自身屬性的洞見,打開了廣闊的思考空間,也拓展了豐富的話語空間。書中新見紛呈,金句迭出。(評審代表:江曉原/文化學者、上海交通大學講席教授)

●數學與藝術

伊凡斯.彼得生(Ivars Peterson)著,袁震東、林磊譯,上海教育出版社,120元

在這本將近300頁圖文並茂的全彩著作中,讀者不僅可以學到數學史,還能瞭解到藝術史上的諸多人和事。更精彩的是,數學和藝術並非孤立地發展,作為最能體現人類大腦進化與智力發展的兩種人類文化,它們在特定的時期必然相互影響,並呈現出某種相通或交融的特性。當數學(藝術)發生激烈變革的同時,藝術(數學)往往也開闢了新紀元。我們相信,讀者在閱讀中一定會被數學和藝術的美妙互動深深打動。(評審代表:王濤/中國科學院自然科學史研究所副研究員;王瑞霞/河北師範大學數學科學學院博士研究生)【內容簡介➤】

●百年科學往事:楊振寧訪談錄

季理真、王麗萍編著,華東師范大學出版社

從2016年6月開始,季理真等人對楊振寧先生作了8次訪談,前後延續3年,最終整理成這部富有歷史和學術價值又頗多看點的訪談錄,適逢楊振寧先生百歲壽辰之際出版。「楊振寧和柯朗以及柯朗兒子之間的故事」、「外爾不喜歡華羅庚」、「諾貝爾獎背後的一些政治」、「費曼對戴森不友好」、「朗道的強硬與刻薄」、「《第二次握手》和吳健雄」、「諾貝爾和他的女朋友們」、「安德列韋依和格羅滕迪克的矛盾」、「陳省身和丘成桐:兩個不同的中國人」、「王懿榮、甲骨文和王獻中」、「楊振寧和女同學張景昭」、「王浩與彭羅斯瓷磚」、「張首晟其人其事」、「周煒良、他的家庭和工作」……在這些貌似八卦的小標題後面,年屆期頤的諾獎得主向世人披露了許多有趣的故事,以及慧眼獨具的精彩評論。(評審代表:劉鈍/科學史專家)

從2016年6月開始,季理真等人對楊振寧先生作了8次訪談,前後延續3年,最終整理成這部富有歷史和學術價值又頗多看點的訪談錄,適逢楊振寧先生百歲壽辰之際出版。「楊振寧和柯朗以及柯朗兒子之間的故事」、「外爾不喜歡華羅庚」、「諾貝爾獎背後的一些政治」、「費曼對戴森不友好」、「朗道的強硬與刻薄」、「《第二次握手》和吳健雄」、「諾貝爾和他的女朋友們」、「安德列韋依和格羅滕迪克的矛盾」、「陳省身和丘成桐:兩個不同的中國人」、「王懿榮、甲骨文和王獻中」、「楊振寧和女同學張景昭」、「王浩與彭羅斯瓷磚」、「張首晟其人其事」、「周煒良、他的家庭和工作」……在這些貌似八卦的小標題後面,年屆期頤的諾獎得主向世人披露了許多有趣的故事,以及慧眼獨具的精彩評論。(評審代表:劉鈍/科學史專家)

●榫卯的魅力

張瑤著,化學工業出版社,588元

本書把隱藏在木結構中的節點構造方式,放在傳統技藝和中國文化的宏大背景中,勾勒出一幅簡單易懂、卻又寬廣深邃的圖景。(評審代表:姚大志/吉林大學哲學社會學院教授)【內容簡介➤】

【翻譯類】金籤獎

●我的野蠻室友:細菌、真菌、節肢動物與人同居的奇妙自然史

Never Home Alone

羅伯.唐恩(Rob Dunn)著,方慧詩、饒益品譯,商周出版,460元

我們生活的週遭充滿了微生物菌叢已經不稀奇,但是大家可能會很驚訝,我們居住的環境中有各種極端環境的細菌、各式各樣的真菌,和我們沒注意過的各種節肢動物。作者以風趣的筆觸介紹這些和我們一起生活的小生物,突然間人類聚落成為許多生物賴以為生的環境。

我們生活的週遭充滿了微生物菌叢已經不稀奇,但是大家可能會很驚訝,我們居住的環境中有各種極端環境的細菌、各式各樣的真菌,和我們沒注意過的各種節肢動物。作者以風趣的筆觸介紹這些和我們一起生活的小生物,突然間人類聚落成為許多生物賴以為生的環境。

書中介紹的各種研究主題讓我們驚訝不已,這些神奇的室友有些是和我們的祖先同居了非常久的時間,但有些是在「現代化」的建築、設施下悄悄搬入了我們的周圍。也許我們在文明的過程中與很多室友漸行漸遠,在強調殺菌力強的各種清潔用品充斥下,是不是有些室友也在我們不知情的狀態下搬走?閱讀各章節的同時,大家不妨也在自己住家尋找室友們的蹤跡,至少看看你可以找到多少節肢動物。(評審代表:丁照棣/臺灣大學生命科學系副教授)【內容簡介➤】

【翻譯類】銀籤獎

●眺望時間的盡頭:心靈、物質以及在演變不絕的宇宙中尋找意義

Until the End of Time: Mind, Matter, and Our Search for Meaning in an Evolving Universe

布萊恩.葛林(Brian Greene)著,蔡承志譯,鷹出版,650元

本書由基礎物理學概念出發,很有巧思地用熵的概念貫串全書,談宇宙的起源,到幾乎無窮遠的時間終點。作者帶領我們回顧物理史上的重要發展,並深入淺出地展現現代物理學的研究,例如黑洞熵、希格斯粒子、重力波等,如何引領人類的想像力馳騁於浩瀚無垠的宇宙時空中。

本書由基礎物理學概念出發,很有巧思地用熵的概念貫串全書,談宇宙的起源,到幾乎無窮遠的時間終點。作者帶領我們回顧物理史上的重要發展,並深入淺出地展現現代物理學的研究,例如黑洞熵、希格斯粒子、重力波等,如何引領人類的想像力馳騁於浩瀚無垠的宇宙時空中。

此外,作者更以宏觀視野,思考一般物理科普書籍不會碰觸到的議題,包括腦與意識、語言與文字、神話與藝術等,成就一部以物理學角度觀看人類大歷史的精彩篇章,點出我們以物質世界理解人類內在心智的局限,更邀請讀者深刻思考現代社會以及科學的最前沿問題。(評審代表:朱士維/臺灣大學物理系教授)【內容簡介➤】

【翻譯類】佳作獎

●最致命的敵人:人類與殺手級傳染病的戰爭

Deadliest Enemy: Our War Against Killer Germs

麥可.歐斯特宏(Michael T. Osterholm)、馬克.歐雪克(Mark Olshaker)著,潘震澤譯,春山出版,520元

《最致命的敵人》從愛滋病的發現開頭,以生動的說故事方式,讓肆虐當代人類社會、層出不窮的各種流行疫病一一出塲,並苦口婆心地提出許了政府和社會應有的心理準備和應做的超前部署。這本書於2017年,也就是新冠肺炎病毒肆虐全球前兩年出版,中文版在2021年初,也就是大家以為疫情即將收尾之際現身。但接著冒出來的Delta和Omicron,讓我們仍然像是新手上路般,手忙腳亂的應對。

《最致命的敵人》從愛滋病的發現開頭,以生動的說故事方式,讓肆虐當代人類社會、層出不窮的各種流行疫病一一出塲,並苦口婆心地提出許了政府和社會應有的心理準備和應做的超前部署。這本書於2017年,也就是新冠肺炎病毒肆虐全球前兩年出版,中文版在2021年初,也就是大家以為疫情即將收尾之際現身。但接著冒出來的Delta和Omicron,讓我們仍然像是新手上路般,手忙腳亂的應對。

誠如作者在2020年版序文結尾所言:「我們絕對不能忘記,今日在世界上任何地方出現的某種危險微生物,明日可能就會出現在全球各地。」你如果仍然關心新冠肺炎病毒大流行,究竟帶給我們什麼樣的教訓,那就更應該認真閱讀並反思它帶給我們的訊息。當然譯者流暢的譯文,也為本書增添不少愉悅的閱讀經驗。(評審代表:周成功/陽明大學生命科學系退休教授)【內容簡介➤】

●真菌微宇宙:看生態煉金師如何驅動世界、推展生命,連結地球萬物

Entangled Life: How Fungi Make Our Worlds, Change Our Minds & Shape Our Futures

梅林.謝德瑞克(Merlin Sheldrake)著,周沛郁譯,果力文化,480元

真菌這不屬於動物或植物界的生物體,常被視而不見。它小到需要用顯微鏡來研究,卻以可伸展的菌絲在地球上建構無所不在的網絡,生生不息的伴隨著遍布全球的各類植物,從古至今在維繫生命所需的相互「取與給」之間建立共生關係,也造就了貢獻地球生物演化的核心。

真菌這不屬於動物或植物界的生物體,常被視而不見。它小到需要用顯微鏡來研究,卻以可伸展的菌絲在地球上建構無所不在的網絡,生生不息的伴隨著遍布全球的各類植物,從古至今在維繫生命所需的相互「取與給」之間建立共生關係,也造就了貢獻地球生物演化的核心。

作者是著迷於研究真菌的科學家,生動的描繪真菌「無腦」卻具生存智慧的「類神經」網絡。書中也呈現了近年對真菌研究的科學進展,包含與人類生活相關的各個層面,如食物、醫療、環保,並有塑造我們未來的可能。本書易讀並具備有趣的科普新知。(評審代表:何美鄉/臺灣流行疾病學專家、中央研究院生物醫學科學研究所兼任研究員)【內容簡介➤】

●地質學家的記時錄:從山脈、大氣的悠遠演變,思索氣候變遷與地球的未來

Timefulness: How Thinking Like a Geologist Can Help Save the World

瑪希婭.貝約內魯(Marcia Bjornerud)著,林佩蓉譯,商周出版,400 元

元

本書把地球歷史的豐盈多姿提煉得恰到好處,經由解讀礦物、岩石、化石與地質構造,從萬卷書般的地殼史書中鉤玄提要,也表露地質人的細膩心曲與壯闊宏觀。序言和第一章就引人入勝,處處珠璣;後續的章節娓娓道出地質時間的深邃及其認知過程、地球演化史中的重要轉折,以及現今「人類世」的關鍵抉擇,長長的地球史詩化身於短短的一本書。上乘散文般的敘事,連綴著動人的感悟故事與聯想比喻,帶我們縱橫地球的綿長古今與浩瀚天地。(評審代表:魏國彥/臺灣地質科學學者、臺灣大學地質科學系教授)【內容簡介➤】

●大科學:從經濟大蕭條到冷戰,軍工複合體的誕生

Big Science: Ernest Lawrence and the Invention That Launched  the Military-Industrial Complex

the Military-Industrial Complex

麥可.西爾吉克(Michael Hiltzik)著,林俊宏譯,左岸文化,650元

針對一項人類重大科學的進程——從原子物理、二戰原子彈到戰後氫彈的宏觀歷史,以一關鍵角色——發明迴旋加速器的勞倫斯傳記形態的史詩型著作。得窺現代科學家和科學計劃運作的轉變歷程,材料豐富(足見預備工夫深廣),敘事感人;對諸多公案及歷史教訓多有評述,詮釋公允。作者是記者作家,譯文流暢。(評審代表:趙丰/臺灣地球物理學家、中央研究院地球科學研究所客座講座暨前所長)【內容簡介➤】

●噪聲

Noise: A Flaw in Human Judgment

丹尼爾.卡尼曼(Daniel Kahneman)、奧利維耶.西博尼(Olivier Sibony)、凱斯.羅伯特.桑斯坦(Cass Robert Sunstein)著,李紓、汪祚軍、魏子晗譯,浙江教育出版社

丹尼爾.卡尼曼(Daniel Kahneman)、奧利維耶.西博尼(Olivier Sibony)、凱斯.羅伯特.桑斯坦(Cass Robert Sunstein)著,李紓、汪祚軍、魏子晗譯,浙江教育出版社

繼《思考,快與慢》之後,湛廬又推出了卡尼曼(與西博尼和桑.斯坦合著)的新作。本書開篇就對雜訊(noise)與偏差(bias)做了區分。簡單來說,雜訊是無規律的錯誤,偏見是系統性的錯誤。這個區別你一旦聽到,立刻就能知道它十分重要。《噪聲》通過司法判決、醫學診斷等多個領域的實際案例,探討了雜訊的成因以及減少雜訊的策略。值得一提的是,3位作者還討論了克服雜訊的努力也會帶來負面後果。又一本讀著不累,卻時時受益的好書。(評審代表:陳嘉映/首都師範大學哲學系教授)

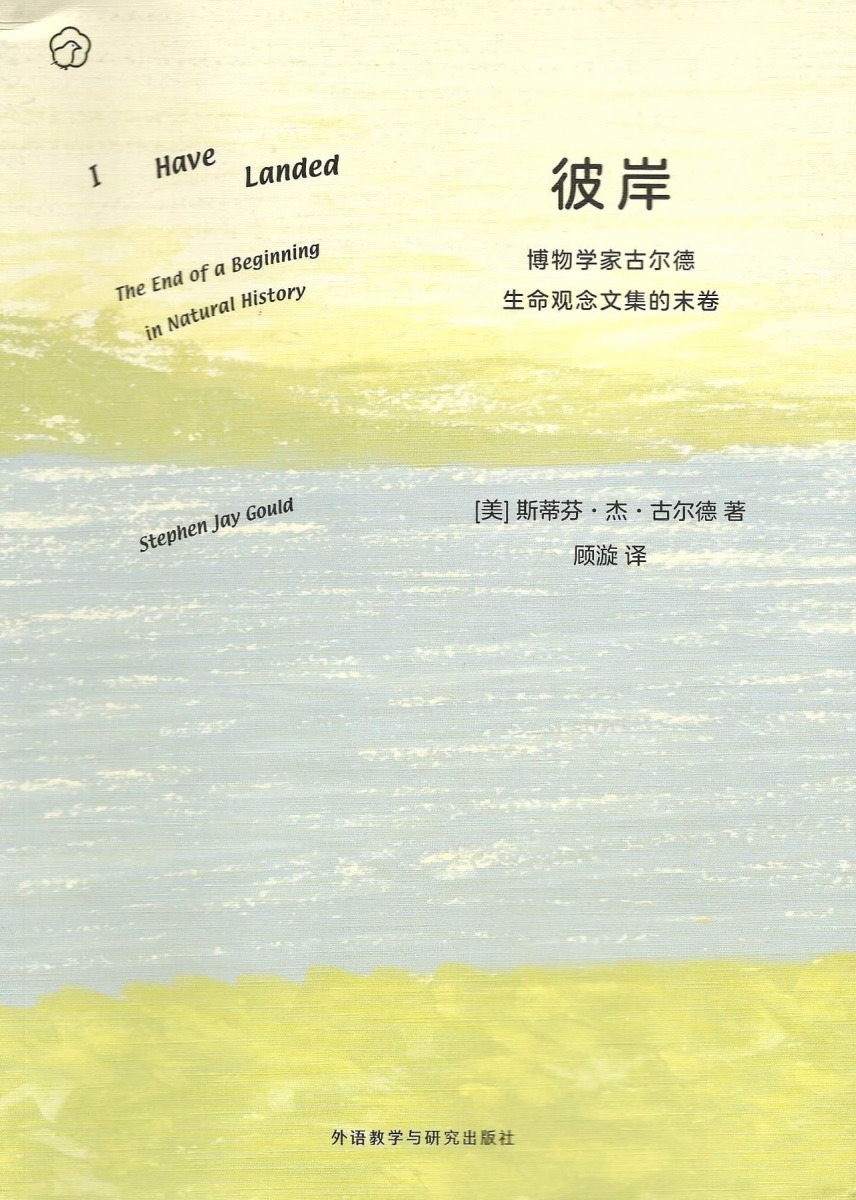

●彼岸:博物學家古爾德生命觀念文集的末卷

I Have Landed:The End of a Beginning in Natural History

史蒂芬.古爾德(Stephen Jay Gould)著,願漩譯,外語教學與研究出版社

這些文字的讀者對象是受過教育的普通公眾,也包括多個領域的專業學者,這種寫作體現了文理融通,展現的是有趣的科學文化、博物學文化。(評審代表:劉華傑/北京大學哲學系教授、吳大猷科普著作獎銀籤獎得主)

吳大猷科普獎》第11屆科普著作獎,獲獎好書推薦語

【中文創作類】金籤獎

●被遺忘的拉美:福爾摩沙懷舊植物誌

王瑞閔(胖胖樹)著,麥浩斯出版,680元

作者王瑞閔繼《看不見的雨林:福爾摩沙雨林植物誌》獲得109年度吳大猷科普獎的金籤奬榮譽後,這次再度參選及入圍的《被遺忘的拉美:福爾摩沙懷舊植物誌》已是他的第4本創作。

作者王瑞閔繼《看不見的雨林:福爾摩沙雨林植物誌》獲得109年度吳大猷科普獎的金籤奬榮譽後,這次再度參選及入圍的《被遺忘的拉美:福爾摩沙懷舊植物誌》已是他的第4本創作。

本書雖然是介紹來自拉丁美洲的台灣外來種植物,但其中大部分種類幾乎是所有台灣人都認識、都吃過或見過,可說是我們日常生活中的一部份。本書不僅圖文並茂,內容豐富,有如圖鑑般能讓讀者輕易地認識更多不同植物的種類,更難得的是,作者巧妙地運用台灣人的共同回憶,從農田、餐桌、夜市、小吃、供桌、柑仔店、青草街、台語歌、傳統婚禮甚至黑松沙士背後的植物,去介紹許多快被遺忘的故事與歷史文化。其中也有作者自己溯源考證的新發現,具有研究參考的價值,也是介紹台灣自然史最好的參考資料。

作者用寫日誌說故事的方式寫書,直接了當,所以讀起來非常輕鬆。本書的第二部,是作者以遊記方式介紹他2019年到拉丁美洲的厄瓜多旅遊時,看到許多在台灣十分熟悉的植物,喚起了他塵封已久的記憶,因此啟發他在回國後整理及創作這本書。(評審代表:邵廣昭/臺灣魚類學家、中央研究院生物多樣性中心執行長)【內容簡介➤】

【中文創作類】銀籤獎

●計量單位進化史:從度量身體到度量宇宙

宋寧世著,人民郵電出版社,354元

曹沖秤象這個例子,大家覺得曹沖很聰明,知道利用浮力來秤大象的重量。但在宋寧世的眼中,這並不是一個簡單的故事,他想到的是「一大堆奇怪的單位從何而來。」由此,他對「單位與測量」產生了濃厚的興趣,並結合自己的專業知識做了大量的業餘研究。

曹沖秤象這個例子,大家覺得曹沖很聰明,知道利用浮力來秤大象的重量。但在宋寧世的眼中,這並不是一個簡單的故事,他想到的是「一大堆奇怪的單位從何而來。」由此,他對「單位與測量」產生了濃厚的興趣,並結合自己的專業知識做了大量的業餘研究。

這本《計量單位進化史:從度量身體到度量宇宙》,剖析了計量單位的「前世今生」以及與我們生活緊密相連的米、克、秒背後的故事。(評審代表:塗塗/書評人)【內容簡介➤】

【中文創作類】佳作獎

●通往世界的植物:臺灣高山植物的時空旅史

游旨价著,黃瀚嶢、王錦堯繪,春山出版,580元

書中以生物地理學的視角介紹台灣高山植物特別的分布模式。作者藉由十多年來深入台灣各處山林,行萬里路所獲得的知識與視野,描寫台灣高山植物的自然溯源史。這些高山植物,憑藉著多元的傳播能力,在悠遠的時空中跨越千里,在不同的歷史機緣下來到這座島嶼。全書以嚴謹的學術研究成果作支撐,又能用淺顯易懂的文字來表達這些涵蓋植被、地質、氣候、生態、生物演化的內容。雖然以本土的素材為本地的讀者撰寫,但這些高山植物的故事引導我們進入到一個遼闊的全球視野,認識生命間奇妙的連結。(評審代表:林宗潁/高中生物教師)【內容簡介➤】

書中以生物地理學的視角介紹台灣高山植物特別的分布模式。作者藉由十多年來深入台灣各處山林,行萬里路所獲得的知識與視野,描寫台灣高山植物的自然溯源史。這些高山植物,憑藉著多元的傳播能力,在悠遠的時空中跨越千里,在不同的歷史機緣下來到這座島嶼。全書以嚴謹的學術研究成果作支撐,又能用淺顯易懂的文字來表達這些涵蓋植被、地質、氣候、生態、生物演化的內容。雖然以本土的素材為本地的讀者撰寫,但這些高山植物的故事引導我們進入到一個遼闊的全球視野,認識生命間奇妙的連結。(評審代表:林宗潁/高中生物教師)【內容簡介➤】

【延伸閱讀】2020Openbook好書獎.年度中文創作》通往世界的植物:臺灣高山植物的時空旅史

●化學有多重要,為什麼我從來不知道?

陳瑋駿著,楊章君繪,商周出版,380元

生活化學輕鬆談,化學這樣學就不難!市場上化學的科普書向來不多,化學在社會上的膚淺印象也一直不佳。年輕作者能寫出這樣一本書,食衣住行育樂的素材幾乎無所不包,尤其國內外媒體報導過與健康有關的化學品多有列入書中,原理說明深入淺出,易讀好懂,殊為不易。

生活化學輕鬆談,化學這樣學就不難!市場上化學的科普書向來不多,化學在社會上的膚淺印象也一直不佳。年輕作者能寫出這樣一本書,食衣住行育樂的素材幾乎無所不包,尤其國內外媒體報導過與健康有關的化學品多有列入書中,原理說明深入淺出,易讀好懂,殊為不易。

不少例子涉及自然和生活中常見的現象,恰巧化學屬於「分子間引力」的範疇,作者也引用了擬人的方式闡述科學原理,通常擬人法的解釋是優劣互見,但本書作者功夫獨到,全書前後呼應,頗能言簡而不失義,加分。有趣的插畫則是意外的驚喜。(評審代表:陳竹亭/國立臺灣大學化學系名譽教授)【內容簡介➤】

●蔚為奇談!宇宙人的天文百科

高文芳、張祥光編著,三民出版,500元 ,知識密度高,透過主編系統彙整和責任編輯慧心巧手後,如同一位作者脈絡連貫的智慧結晶。讀者可以細讀單一篇章,也能啜飲一單元。

,知識密度高,透過主編系統彙整和責任編輯慧心巧手後,如同一位作者脈絡連貫的智慧結晶。讀者可以細讀單一篇章,也能啜飲一單元。

這是由24位作者合寫的物理及天文類科普書

這本書以「宇宙人」為主角,娓娓道出「蔚為奇談」的家庭成員、搖籃、奮鬥史、望遠鏡和狂想曲等5單元。書中文字流暢易讀,遣詞用字典雅洗鍊,引經據典闡述科學概念,非常適合高中學生初探天文物理,也是高中教師準備教材的源頭活水。(評審代表:簡麗賢/臺北市立北一女中物理科教師)【內容簡介➤】

●冰洲上的遊戲:段煦南極博物筆記

段煦著,化學工業出版社

本書為《斯瓦爾巴密碼:段煦北極博物筆記》姊妹篇。作者段煦以多年來在東、西兩個半球南極洲的考察記錄為基礎,用博物學者的視角和科普作家的客觀筆觸,對南極洲的多個生物棲息地、地質調查點、歷史人文遺跡、自然風光資源集中區域進行科學描述與人文解讀,通過詳細生動的文字、真實精美的照片、親手繪製的插畫,與作者同視角的紀錄影片,全方位介紹南極洲的景觀、物種、遺留物、自然現象等。這本書既是傳播科學文化知識的原創科普著作,也是一部充滿生命情懷和探索精神的自然文學作品。(評審代表:尹傳紅/科普作家)

本書為《斯瓦爾巴密碼:段煦北極博物筆記》姊妹篇。作者段煦以多年來在東、西兩個半球南極洲的考察記錄為基礎,用博物學者的視角和科普作家的客觀筆觸,對南極洲的多個生物棲息地、地質調查點、歷史人文遺跡、自然風光資源集中區域進行科學描述與人文解讀,通過詳細生動的文字、真實精美的照片、親手繪製的插畫,與作者同視角的紀錄影片,全方位介紹南極洲的景觀、物種、遺留物、自然現象等。這本書既是傳播科學文化知識的原創科普著作,也是一部充滿生命情懷和探索精神的自然文學作品。(評審代表:尹傳紅/科普作家)

●植物的「智慧」:一個植物學家的探索手記

馬煒梁著,上海科學普及出版社,768元

作者幾十年如一日地以飽滿的熱情投入大自然的懷抱,在野外千百次地發問,千百次地思考,尋求看似無解的植物進化之謎的答案。作者是個積極的提問者,他深入的思考,使問題得到了深入的理解。作者也是個嚴謹的學者,對已有的答案常常再問一句:是不是這樣?經過嚴格的考察、驗證,一些錯誤的解答便不攻自破。作者又是個勇敢的實踐者,凡他拍攝的照片都有出處,絕無弄虛作假之嫌。這些都使得讀者在開卷之後就可以放心、開心地看下去。此外,有些至今無解的問題,作者也盡力提供探究的方向,體現出學者求真務實的風範。(評審代表:王文采/中國科學院院士、植物學家)【內容簡介➤】

作者幾十年如一日地以飽滿的熱情投入大自然的懷抱,在野外千百次地發問,千百次地思考,尋求看似無解的植物進化之謎的答案。作者是個積極的提問者,他深入的思考,使問題得到了深入的理解。作者也是個嚴謹的學者,對已有的答案常常再問一句:是不是這樣?經過嚴格的考察、驗證,一些錯誤的解答便不攻自破。作者又是個勇敢的實踐者,凡他拍攝的照片都有出處,絕無弄虛作假之嫌。這些都使得讀者在開卷之後就可以放心、開心地看下去。此外,有些至今無解的問題,作者也盡力提供探究的方向,體現出學者求真務實的風範。(評審代表:王文采/中國科學院院士、植物學家)【內容簡介➤】

●深海淺說

汪品先著,上海科技教育出版社

中國科學院院士、海洋地質學家汪品先新近出版《深海淺說》,這本關於深海的科普書籍,滿足了讀者對於海洋知識,尤其是深海知識的渴求。汪院士長期致力於推進中國深海科技的發展,有力推動了中國地球系統科學研究。同時,他具有深厚的文化功底與人文情懷,在科研工作之餘,筆耕不輟,在社會公眾尤其是青少年心中播下深海探索的種子。過去,汪院士的科普作品零散見於各大報紙刊物,此次出版的《深海淺說》乃是他對過去數十年科普成果的全面梳理,選材嚴謹,語言富有張力。(評審代表:周忠和/中國科學院院士、古鳥類學家)

●醫學的溫度

韓啓德著,商務印書館出版

韓啟德院士一書實有振聾發聵之功,非常值得我們每一個人認真閱讀!韓啟德院士從最基層的醫生做起,最終走上高層領導崗位,但他長期保持著醫療共同體現役成員的身分。他說出了一個有良知、有理性的醫生對當今醫學現狀的真實感受和深刻思考。這種對醫學自身屬性的洞見,打開了廣闊的思考空間,也拓展了豐富的話語空間。書中新見紛呈,金句迭出。(評審代表:江曉原/文化學者、上海交通大學講席教授)

●數學與藝術

伊凡斯.彼得生(Ivars Peterson)著,袁震東、林磊譯,上海教育出版社,120元

在這本將近300頁圖文並茂的全彩著作中,讀者不僅可以學到數學史,還能瞭解到藝術史上的諸多人和事。更精彩的是,數學和藝術並非孤立地發展,作為最能體現人類大腦進化與智力發展的兩種人類文化,它們在特定的時期必然相互影響,並呈現出某種相通或交融的特性。當數學(藝術)發生激烈變革的同時,藝術(數學)往往也開闢了新紀元。我們相信,讀者在閱讀中一定會被數學和藝術的美妙互動深深打動。(評審代表:王濤/中國科學院自然科學史研究所副研究員;王瑞霞/河北師範大學數學科學學院博士研究生)【內容簡介➤】

●百年科學往事:楊振寧訪談錄

季理真、王麗萍編著,華東師范大學出版社

從2016年6月開始,季理真等人對楊振寧先生作了8次訪談,前後延續3年,最終整理成這部富有歷史和學術價值又頗多看點的訪談錄,適逢楊振寧先生百歲壽辰之際出版。「楊振寧和柯朗以及柯朗兒子之間的故事」、「外爾不喜歡華羅庚」、「諾貝爾獎背後的一些政治」、「費曼對戴森不友好」、「朗道的強硬與刻薄」、「《第二次握手》和吳健雄」、「諾貝爾和他的女朋友們」、「安德列韋依和格羅滕迪克的矛盾」、「陳省身和丘成桐:兩個不同的中國人」、「王懿榮、甲骨文和王獻中」、「楊振寧和女同學張景昭」、「王浩與彭羅斯瓷磚」、「張首晟其人其事」、「周煒良、他的家庭和工作」……在這些貌似八卦的小標題後面,年屆期頤的諾獎得主向世人披露了許多有趣的故事,以及慧眼獨具的精彩評論。(評審代表:劉鈍/科學史專家)

從2016年6月開始,季理真等人對楊振寧先生作了8次訪談,前後延續3年,最終整理成這部富有歷史和學術價值又頗多看點的訪談錄,適逢楊振寧先生百歲壽辰之際出版。「楊振寧和柯朗以及柯朗兒子之間的故事」、「外爾不喜歡華羅庚」、「諾貝爾獎背後的一些政治」、「費曼對戴森不友好」、「朗道的強硬與刻薄」、「《第二次握手》和吳健雄」、「諾貝爾和他的女朋友們」、「安德列韋依和格羅滕迪克的矛盾」、「陳省身和丘成桐:兩個不同的中國人」、「王懿榮、甲骨文和王獻中」、「楊振寧和女同學張景昭」、「王浩與彭羅斯瓷磚」、「張首晟其人其事」、「周煒良、他的家庭和工作」……在這些貌似八卦的小標題後面,年屆期頤的諾獎得主向世人披露了許多有趣的故事,以及慧眼獨具的精彩評論。(評審代表:劉鈍/科學史專家)

●榫卯的魅力

張瑤著,化學工業出版社,588元

本書把隱藏在木結構中的節點構造方式,放在傳統技藝和中國文化的宏大背景中,勾勒出一幅簡單易懂、卻又寬廣深邃的圖景。(評審代表:姚大志/吉林大學哲學社會學院教授)【內容簡介➤】

【翻譯類】金籤獎

●我的野蠻室友:細菌、真菌、節肢動物與人同居的奇妙自然史

Never Home Alone

我們生活的週遭充滿了微生物菌叢已經不稀奇,但是大家可能會很驚訝,我們居住的環境中有各種極端環境的細菌、各式各樣的真菌,和我們沒注意過的各種節肢動物。作者以風趣的筆觸介紹這些和我們一起生活的小生物,突然間人類聚落成為許多生物賴以為生的環境。

我們生活的週遭充滿了微生物菌叢已經不稀奇,但是大家可能會很驚訝,我們居住的環境中有各種極端環境的細菌、各式各樣的真菌,和我們沒注意過的各種節肢動物。作者以風趣的筆觸介紹這些和我們一起生活的小生物,突然間人類聚落成為許多生物賴以為生的環境。

羅伯.唐恩(Rob Dunn)著,方慧詩、饒益品譯,商周出版,460元

書中介紹的各種研究主題讓我們驚訝不已,這些神奇的室友有些是和我們的祖先同居了非常久的時間,但有些是在「現代化」的建築、設施下悄悄搬入了我們的周圍。也許我們在文明的過程中與很多室友漸行漸遠,在強調殺菌力強的各種清潔用品充斥下,是不是有些室友也在我們不知情的狀態下搬走?閱讀各章節的同時,大家不妨也在自己住家尋找室友們的蹤跡,至少看看你可以找到多少節肢動物。(評審代表:丁照棣/臺灣大學生命科學系副教授)【內容簡介➤】

【翻譯類】銀籤獎

●眺望時間的盡頭:心靈、物質以及在演變不絕的宇宙中尋找意義

Until the End of Time: Mind, Matter, and Our Search for Meaning in an Evolving Universe

本書由基礎物理學概念出發,很有巧思地用熵的概念貫串全書,談宇宙的起源,到幾乎無窮遠的時間終點。作者帶領我們回顧物理史上的重要發展,並深入淺出地展現現代物理學的研究,例如黑洞熵、希格斯粒子、重力波等,如何引領人類的想像力馳騁於浩瀚無垠的宇宙時空中。

本書由基礎物理學概念出發,很有巧思地用熵的概念貫串全書,談宇宙的起源,到幾乎無窮遠的時間終點。作者帶領我們回顧物理史上的重要發展,並深入淺出地展現現代物理學的研究,例如黑洞熵、希格斯粒子、重力波等,如何引領人類的想像力馳騁於浩瀚無垠的宇宙時空中。

布萊恩.葛林(Brian Greene)著,蔡承志譯,鷹出版,650元

此外,作者更以宏觀視野,思考一般物理科普書籍不會碰觸到的議題,包括腦與意識、語言與文字、神話與藝術等,成就一部以物理學角度觀看人類大歷史的精彩篇章,點出我們以物質世界理解人類內在心智的局限,更邀請讀者深刻思考現代社會以及科學的最前沿問題。(評審代表:朱士維/臺灣大學物理系教授)【內容簡介➤】

【翻譯類】佳作獎

●最致命的敵人:人類與殺手級傳染病的戰爭

Deadliest Enemy: Our War Against Killer Germs

《最致命的敵人》從愛滋病的發現開頭,以生動的說故事方式,讓肆虐當代人類社會、層出不窮的各種流行疫病一一出塲,並苦口婆心地提出許了政府和社會應有的心理準備和應做的超前部署。這本書於2017年,也就是新冠肺炎病毒肆虐全球前兩年出版,中文版在2021年初,也就是大家以為疫情即將收尾之際現身。但接著冒出來的Delta和Omicron,讓我們仍然像是新手上路般,手忙腳亂的應對。

《最致命的敵人》從愛滋病的發現開頭,以生動的說故事方式,讓肆虐當代人類社會、層出不窮的各種流行疫病一一出塲,並苦口婆心地提出許了政府和社會應有的心理準備和應做的超前部署。這本書於2017年,也就是新冠肺炎病毒肆虐全球前兩年出版,中文版在2021年初,也就是大家以為疫情即將收尾之際現身。但接著冒出來的Delta和Omicron,讓我們仍然像是新手上路般,手忙腳亂的應對。

麥可.歐斯特宏(Michael T. Osterholm)、馬克.歐雪克(Mark Olshaker)著,潘震澤譯,春山出版,520元

誠如作者在2020年版序文結尾所言:「我們絕對不能忘記,今日在世界上任何地方出現的某種危險微生物,明日可能就會出現在全球各地。」你如果仍然關心新冠肺炎病毒大流行,究竟帶給我們什麼樣的教訓,那就更應該認真閱讀並反思它帶給我們的訊息。當然譯者流暢的譯文,也為本書增添不少愉悅的閱讀經驗。(評審代表:周成功/陽明大學生命科學系退休教授)【內容簡介➤】

●真菌微宇宙:看生態煉金師如何驅動世界、推展生命,連結地球萬物

Entangled Life: How Fungi Make Our Worlds, Change Our Minds & Shape Our Futures

真菌這不屬於動物或植物界的生物體,常被視而不見。它小到需要用顯微鏡來研究,卻以可伸展的菌絲在地球上建構無所不在的網絡,生生不息的伴隨著遍布全球的各類植物,從古至今在維繫生命所需的相互「取與給」之間建立共生關係,也造就了貢獻地球生物演化的核心。

真菌這不屬於動物或植物界的生物體,常被視而不見。它小到需要用顯微鏡來研究,卻以可伸展的菌絲在地球上建構無所不在的網絡,生生不息的伴隨著遍布全球的各類植物,從古至今在維繫生命所需的相互「取與給」之間建立共生關係,也造就了貢獻地球生物演化的核心。

梅林.謝德瑞克(Merlin Sheldrake)著,周沛郁譯,果力文化,480元

作者是著迷於研究真菌的科學家,生動的描繪真菌「無腦」卻具生存智慧的「類神經」網絡。書中也呈現了近年對真菌研究的科學進展,包含與人類生活相關的各個層面,如食物、醫療、環保,並有塑造我們未來的可能。本書易讀並具備有趣的科普新知。(評審代表:何美鄉/臺灣流行疾病學專家、中央研究院生物醫學科學研究所兼任研究員)【內容簡介➤】

●地質學家的記時錄:從山脈、大氣的悠遠演變,思索氣候變遷與地球的未來

Timefulness: How Thinking Like a Geologist Can Help Save the World 元

元

瑪希婭.貝約內魯(Marcia Bjornerud)著,林佩蓉譯,商周出版,400

本書把地球歷史的豐盈多姿提煉得恰到好處,經由解讀礦物、岩石、化石與地質構造,從萬卷書般的地殼史書中鉤玄提要,也表露地質人的細膩心曲與壯闊宏觀。序言和第一章就引人入勝,處處珠璣;後續的章節娓娓道出地質時間的深邃及其認知過程、地球演化史中的重要轉折,以及現今「人類世」的關鍵抉擇,長長的地球史詩化身於短短的一本書。上乘散文般的敘事,連綴著動人的感悟故事與聯想比喻,帶我們縱橫地球的綿長古今與浩瀚天地。(評審代表:魏國彥/臺灣地質科學學者、臺灣大學地質科學系教授)【內容簡介➤】

●大科學:從經濟大蕭條到冷戰,軍工複合體的誕生

Big Science: Ernest Lawrence and the Invention That Launched the Military-Industrial Complex

the Military-Industrial Complex

麥可.西爾吉克(Michael Hiltzik)著,林俊宏譯,左岸文化,650元

針對一項人類重大科學的進程——從原子物理、二戰原子彈到戰後氫彈的宏觀歷史,以一關鍵角色——發明迴旋加速器的勞倫斯傳記形態的史詩型著作。得窺現代科學家和科學計劃運作的轉變歷程,材料豐富(足見預備工夫深廣),敘事感人;對諸多公案及歷史教訓多有評述,詮釋公允。作者是記者作家,譯文流暢。(評審代表:趙丰/臺灣地球物理學家、中央研究院地球科學研究所客座講座暨前所長)【內容簡介➤】

●噪聲

Noise: A Flaw in Human Judgment

丹尼爾.卡尼曼(Daniel Kahneman)、奧利維耶.西博尼(Olivier Sibony)、凱斯.羅伯特.桑斯坦(Cass Robert Sunstein)著,李紓、汪祚軍、魏子晗譯,浙江教育出版社

丹尼爾.卡尼曼(Daniel Kahneman)、奧利維耶.西博尼(Olivier Sibony)、凱斯.羅伯特.桑斯坦(Cass Robert Sunstein)著,李紓、汪祚軍、魏子晗譯,浙江教育出版社

繼《思考,快與慢》之後,湛廬又推出了卡尼曼(與西博尼和桑.斯坦合著)的新作。本書開篇就對雜訊(noise)與偏差(bias)做了區分。簡單來說,雜訊是無規律的錯誤,偏見是系統性的錯誤。這個區別你一旦聽到,立刻就能知道它十分重要。《噪聲》通過司法判決、醫學診斷等多個領域的實際案例,探討了雜訊的成因以及減少雜訊的策略。值得一提的是,3位作者還討論了克服雜訊的努力也會帶來負面後果。又一本讀著不累,卻時時受益的好書。(評審代表:陳嘉映/首都師範大學哲學系教授)

●彼岸:博物學家古爾德生命觀念文集的末卷

I Have Landed:The End of a Beginning in Natural History

史蒂芬.古爾德(Stephen Jay Gould)著,願漩譯,外語教學與研究出版社

這些文字的讀者對象是受過教育的普通公眾,也包括多個領域的專業學者,這種寫作體現了文理融通,展現的是有趣的科學文化、博物學文化。(評審代表:劉華傑/北京大學哲學系教授、吳大猷科普著作獎銀籤獎得主)

➤吳大猷科普獎》第11屆青少年科普特別推薦獎,獲獎好書推薦語

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量