東亞書房》芥川獎《願能嚐到美味料理》以食物意象構築職場與戀愛關係,及其他藝文短訊

【得獎消息】

■第167屆芥川獎及直木獎評選於本月20日公布,高瀬隼子以《願能嚐到美味料理》(講談社)奪得本屆芥川獎,窪美澄則憑藉著《夜晚星光閃耀》(文藝春秋)拿下本屆直木獎。值得一提的是,這是芥川獎自1935年創設以來,第一次全由女性作家囊括入圍作的一屆,就連直木獎亦是5部入圍作品中,有4部來自女性作家,以《爆彈》入圍直木獎的吳勝浩,成為2個獎項、10個入圍作家中唯一的男性作者。

高瀬隼子在2019年以《犬型之物》奪得昴文學獎並踏入文壇,本次得獎作《願能嚐到美味料理》,是一部集結職場、美食與戀愛3個元素的小說。高瀬巧妙地透過食物的意象,構築出在同個職場工作的二谷、蘆川及押尾3人的生活日常及人際關係。

另一個得獎者窪美澄,則是第3度入圍直木獎。她在今年5月底出版的短篇集《夜晚星光閃耀》中,透過在人際關係中受傷、卻仍渴望與他人交心的男女的故事,描摹人心溫柔的光輝。5個短篇中登場的角色,各自懷抱著傷痛和祕密。窪美澄在刻畫傷痕的同時,亦透過角色的互動呈現希望的燈火,捕捉人心如星光閃爍的瞬間。

【業界新聞】

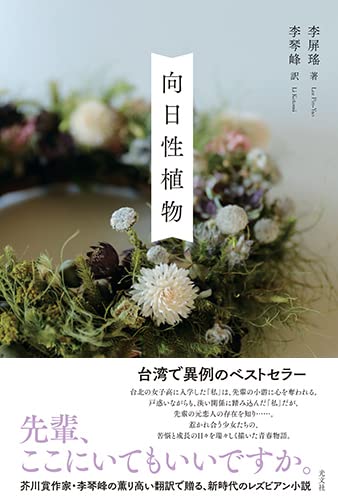

■台灣作家李屏瑤2016年發行的小說《向光植物》,於本月20日正式在日本發行日譯本,譯者為台籍芥川獎作家李琴峰。《向光植物》講述進入台北女子高中就讀的主角,邂逅了同校的學姊、陷入戀情,歷經煩惱並成長的過程。本書鮮明地呈現女孩和女孩們的愛情,以及少女們看似纖弱實則強韌的生命力,被日本出版社譽為「新時代的女同志小說」。

■台灣作家李屏瑤2016年發行的小說《向光植物》,於本月20日正式在日本發行日譯本,譯者為台籍芥川獎作家李琴峰。《向光植物》講述進入台北女子高中就讀的主角,邂逅了同校的學姊、陷入戀情,歷經煩惱並成長的過程。本書鮮明地呈現女孩和女孩們的愛情,以及少女們看似纖弱實則強韌的生命力,被日本出版社譽為「新時代的女同志小說」。

■日本作家伊坂幸太郎,今年以《瓢蟲》(英譯名Bullet Train《子彈列車》)獲得英國推理作家協會頒發的「金匕首獎」翻譯部門提名,但6月29日評選結果宣布後,遺憾敗給德國作家西蒙尼.巴克霍茲 (Simone Buchholz)的《卡塔赫納旅館》(Hotel Cartagena),未能抱回大獎。

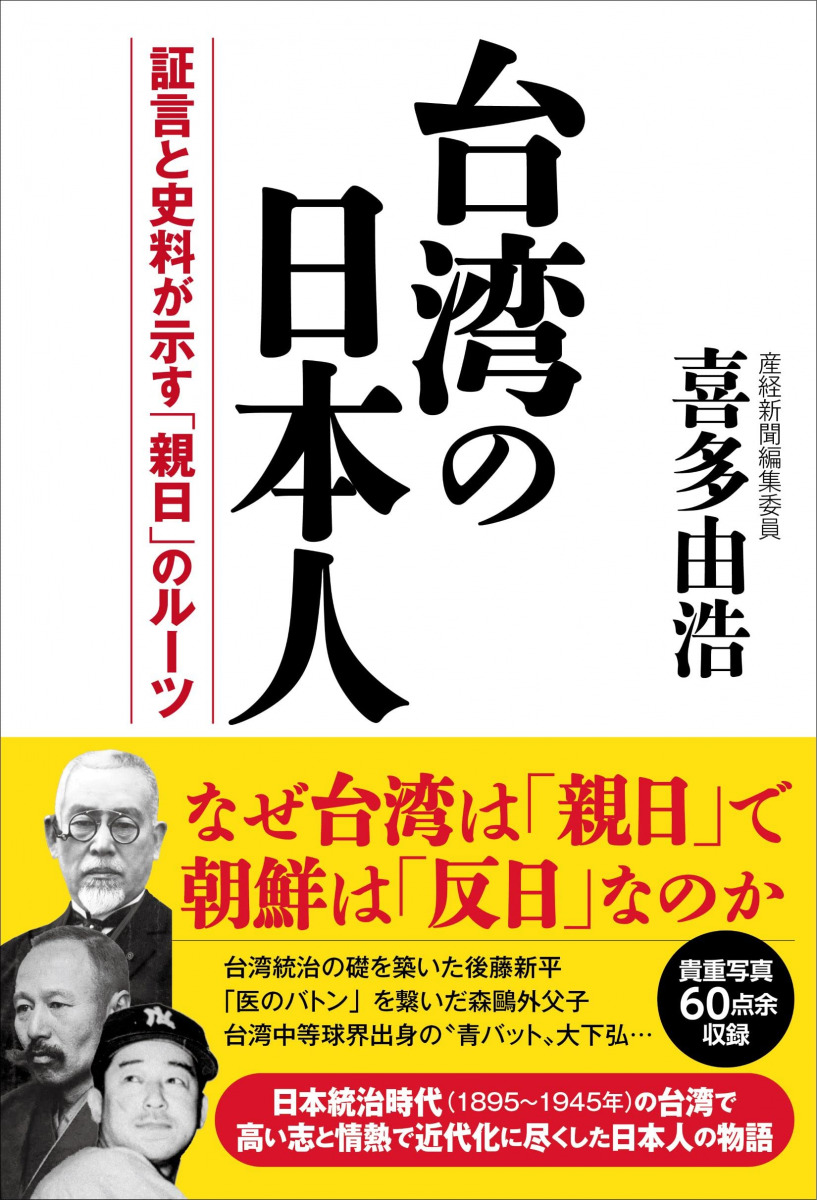

■日本《產經新聞》記者暨作家喜多由浩,於今年中出版新作《台灣的日本人:證詞與史料所展現的「親日」路線》(產經新聞出版),挖掘台灣「親日」、韓國「反日」的緣由。喜多過去的著作主要聚焦東北亞、朝鮮半島或戰後處理議題,近年作品包含《滿洲文化物語:以烏托邦為目標的日本人》、《破解消失的歌曲之謎》等。《台灣的日本人》一書,從後藤新平、森鷗外、新渡戶稻造、長谷川謹介等1895-1945年間在台日本人的故事,勾勒台日關係的建構,以及日本人視角下的日本治台時期史。

■日本《產經新聞》記者暨作家喜多由浩,於今年中出版新作《台灣的日本人:證詞與史料所展現的「親日」路線》(產經新聞出版),挖掘台灣「親日」、韓國「反日」的緣由。喜多過去的著作主要聚焦東北亞、朝鮮半島或戰後處理議題,近年作品包含《滿洲文化物語:以烏托邦為目標的日本人》、《破解消失的歌曲之謎》等。《台灣的日本人》一書,從後藤新平、森鷗外、新渡戶稻造、長谷川謹介等1895-1945年間在台日本人的故事,勾勒台日關係的建構,以及日本人視角下的日本治台時期史。

■譯有日文版《82年生的金智英》、《保健教師安恩英》、《薩哈公寓》等作的韓文譯者齋藤真理子,7月推出個人著作《韓國文學的核心內涵》(イースト.プレス出版),深度解析現代韓國小說生命力和創造力的根基。齋藤從《82年生的金智英》所呈現的社會結構及男女角色、世越號後的文學作品與燭光革命、亞洲金融風暴及光州事件的後續效應、朝鮮戰爭與南北韓關係等,論述「戰爭」的概念,如何成為韓國世代創作的養分,以及新近的韓國文學作品,又是如何回應世界變化的潮流。

【作家動態】

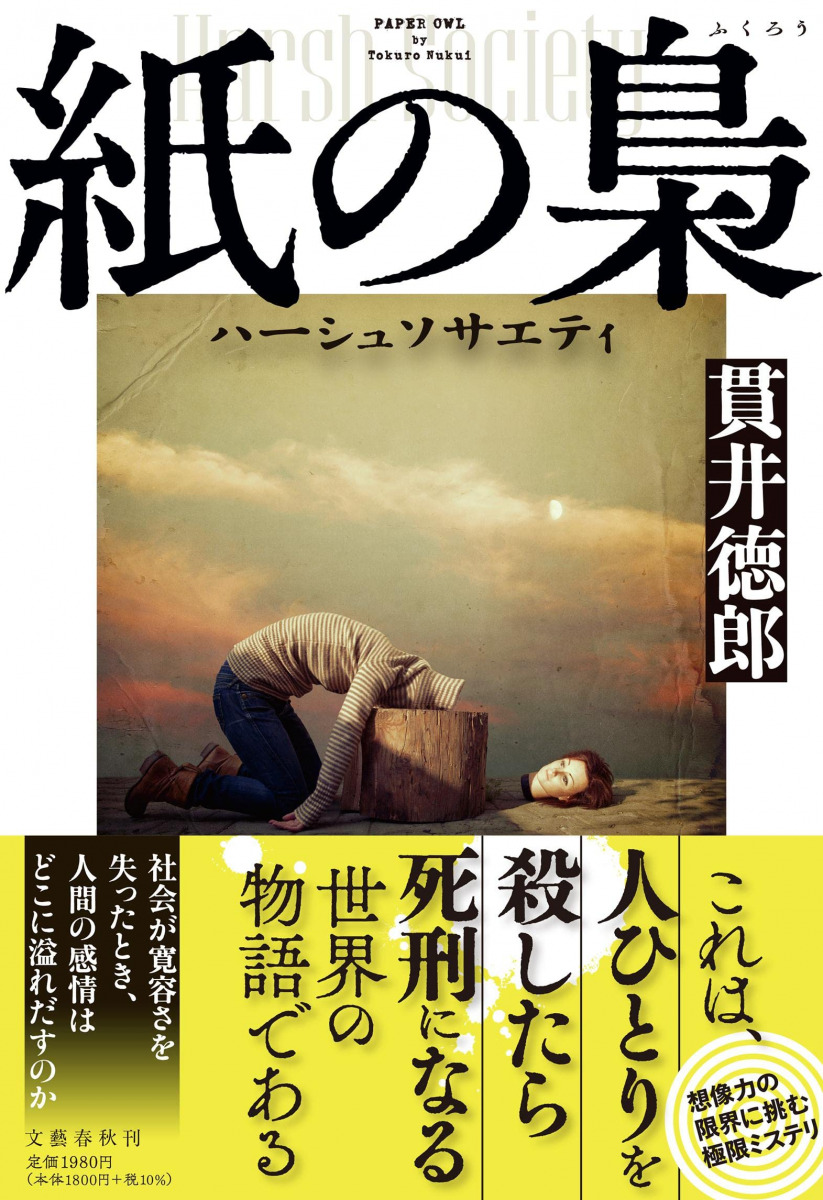

■著有《慟哭》、《亂反射》、《後悔與真實之色》等文學獎得獎作,4度入圍直木獎的作家貫井德郎,於本月中出版短篇小說集《紙之梟》(文藝春秋),書寫以可怕病態的世界為舞台的短篇故事。一旦脫離常軌就沒有重新來過的機會、一旦殺人便要面臨絕對死刑的世界,人們該如何活下去呢?《紙之梟》中,貫井透過〈不可見、不可寫、不可說〉、〈籠中鳥們〉、〈旅鼠獸群〉、〈貓不遺忘〉,以及書名同名短篇〈紙之梟〉5個故事,講述「過度要求正確」的嚴厲社會中,人性將會如何壓抑扭曲,心靈的自由又將如何被殘酷地剝奪。

■著有《慟哭》、《亂反射》、《後悔與真實之色》等文學獎得獎作,4度入圍直木獎的作家貫井德郎,於本月中出版短篇小說集《紙之梟》(文藝春秋),書寫以可怕病態的世界為舞台的短篇故事。一旦脫離常軌就沒有重新來過的機會、一旦殺人便要面臨絕對死刑的世界,人們該如何活下去呢?《紙之梟》中,貫井透過〈不可見、不可寫、不可說〉、〈籠中鳥們〉、〈旅鼠獸群〉、〈貓不遺忘〉,以及書名同名短篇〈紙之梟〉5個故事,講述「過度要求正確」的嚴厲社會中,人性將會如何壓抑扭曲,心靈的自由又將如何被殘酷地剝奪。

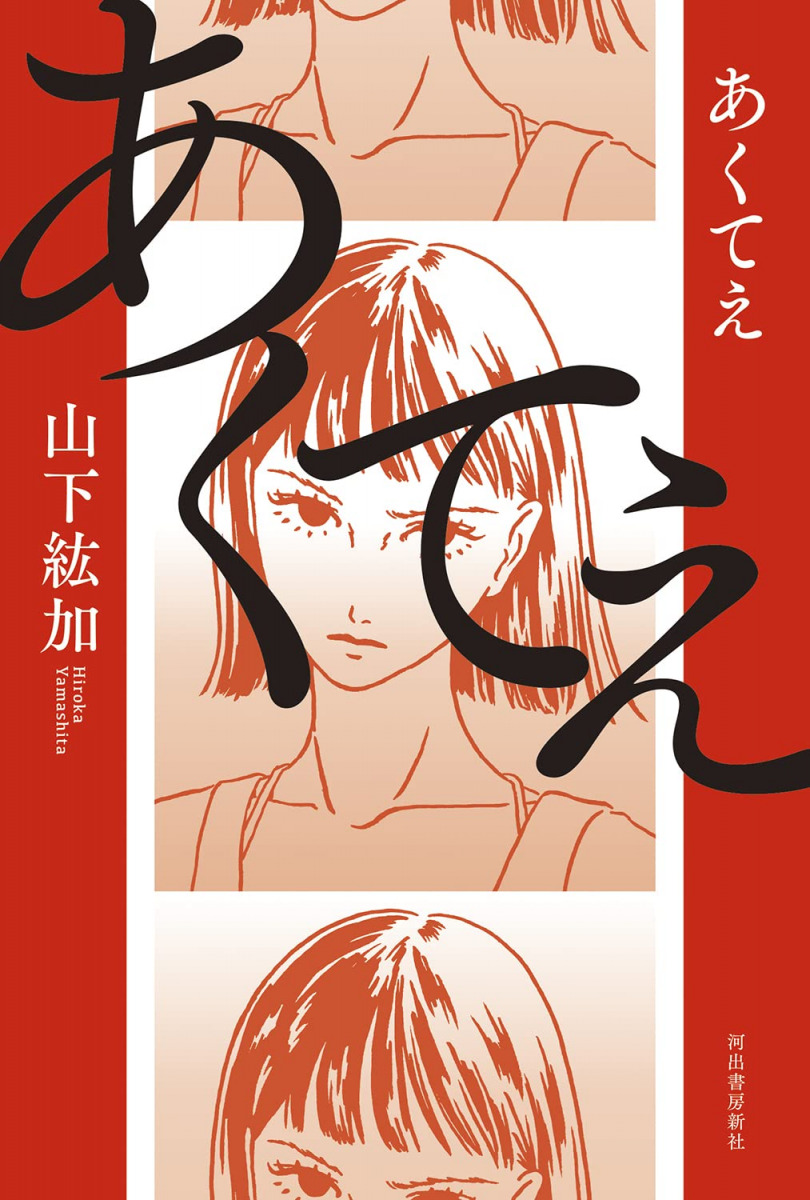

■2015年以出道作《Doll》獲得第52屆文藝獎,近兩年作品《Close》、《Error》皆獲得不錯迴響的山下紘加,於本月中出版新作《壞話》(河出書房新社)。19歲的女主角小夢,與母親及90歲的祖母3人共同生活。小夢表面上親密地喊著「奶奶~」,背地裡卻以「老太婆」稱呼祖母。而滿嘴壞話的祖母,是除了有外遇的寶貝兒子外,看誰都不順眼。小夢的受氣包母親,則夾在言語交鋒的女兒及婆婆之間。《壞話》一作透過主角小夢、懦弱的母親、自我中心的父親與刻薄的祖母等人的互動,呈現出張力滿滿、讓人無所遁逃的家族日常,被《本命,燃燒》作者宇佐見鈴評為「波濤洶湧的故事」。本書為第167屆芥川獎入圍作品。

■2015年以出道作《Doll》獲得第52屆文藝獎,近兩年作品《Close》、《Error》皆獲得不錯迴響的山下紘加,於本月中出版新作《壞話》(河出書房新社)。19歲的女主角小夢,與母親及90歲的祖母3人共同生活。小夢表面上親密地喊著「奶奶~」,背地裡卻以「老太婆」稱呼祖母。而滿嘴壞話的祖母,是除了有外遇的寶貝兒子外,看誰都不順眼。小夢的受氣包母親,則夾在言語交鋒的女兒及婆婆之間。《壞話》一作透過主角小夢、懦弱的母親、自我中心的父親與刻薄的祖母等人的互動,呈現出張力滿滿、讓人無所遁逃的家族日常,被《本命,燃燒》作者宇佐見鈴評為「波濤洶湧的故事」。本書為第167屆芥川獎入圍作品。

■文學獎得獎作《星星之舟》、《雙重幻想》、《風啊、翻騰的風》作者村山由佳,於本月初發行全新小說作品《星屑》(幻冬舍),書寫偶像新人闖蕩娛樂圈的寫實長篇。擔任娛樂製作公司「鳳製作」經紀人的桐繪,在博多音樂餐廳對16歲的駐唱歌手美知瑠一見傾心,因而說服她前往東京發展。然而,鳳製作執行董事14歲的女兒真由,已經被內定為主打新人,公司裡幾乎沒有美知瑠的發展空間。一個是來自鄉下、缺乏後台的菜鳥,一個是純血出身的富貴千金,她們在充滿鬥爭、陷害、挫折與醜聞的演藝圈內,最終將會走向何處呢?村山以力拼出人頭地的少女們及各懷心思的大人們的行動,描繪緊張刺激的演藝圈冒險。

■文學獎得獎作《星星之舟》、《雙重幻想》、《風啊、翻騰的風》作者村山由佳,於本月初發行全新小說作品《星屑》(幻冬舍),書寫偶像新人闖蕩娛樂圈的寫實長篇。擔任娛樂製作公司「鳳製作」經紀人的桐繪,在博多音樂餐廳對16歲的駐唱歌手美知瑠一見傾心,因而說服她前往東京發展。然而,鳳製作執行董事14歲的女兒真由,已經被內定為主打新人,公司裡幾乎沒有美知瑠的發展空間。一個是來自鄉下、缺乏後台的菜鳥,一個是純血出身的富貴千金,她們在充滿鬥爭、陷害、挫折與醜聞的演藝圈內,最終將會走向何處呢?村山以力拼出人頭地的少女們及各懷心思的大人們的行動,描繪緊張刺激的演藝圈冒險。

■2016年以出道作《我想吃掉你的胰臟》一砲而紅的日本小說家住野夜,將在本月底推出新作《肚子破了也不過就是流血罷了》(双葉社)。就讀高中的茜寧,每天過著被朋友及戀人圍繞的充實生活。殊不知,她只是被「想要被愛」的感情所綁架,日復一日地扮演著虛偽的自己。活得有如虛構人物的她,某天卻在街上邂逅了一名與她喜愛的小說中角色極度相似的對象。住野在新作中透過不同人物彼此交錯的人生,譜寫精彩的青春群像劇。

■著有《火喰鳥》、《第八支長槍》、《人間》、《討伐幸村》等暢銷歷史小說的今村翔吾,於本月中出版新作《踢吧,彥五郎》(祥傳社)。今川義元在桶狹間之戰戰亡後,其子彥五郎臨危受命成為駿河今川氏的家主。即便如此,今川家仍在家臣德川家康的背離、甲斐武田的壓迫下,逐漸走向沒落。低潮期間,彥五郎在近江的寺廟遇見了一群孩童,並成為他們的老師。然而世事無常,這群為他帶來希望的孩子,卻被想將天下收入掌中的織田信長以叛亂者之名斬殺。公認昏庸無能、但在蹴鞠與和歌等文化領域造詣非凡的彥五郎,將如何回應命運的捉弄呢?除了書名同名作〈踢吧,彥五郎〉外,本書亦收錄其他7篇精彩的歷史短篇,從不同人物的角度呈現梟雄與英雄輩出的日本戰國時期。

■以《三千日圓的使用方法》突破60萬冊銷售紀錄的小說家暨編劇原田日香,繼前作描寫的節流式消費後,於月底推出這本聚焦開源方法的長篇小說《錢包在跳舞》(新潮社)。平凡地與公司同事步入婚姻、生了一個聰明的兒子、過著安穩日子的家庭主婦葉月美津保,為了實現某個夢想而省吃儉用,每個月偷偷存下2萬日圓。經過2年多的努力,終於要快樂地實現夢想的她,某天卻驚覺丈夫居然背了超過2百萬日圓的貸款。原田藉由各式各樣的生活插曲,描寫平凡人真切的金錢需求、生財之道,以及面對未來的希望。

■新人作家年森瑛,6月底發行出道作《N/A》(文藝春秋),一舉寫下第127屆文學界新人獎獲獎及第167屆芥川獎入圍的佳績。就讀高中2年級的主角松井圓香,一邊期待著能找到「生命中無可取代的那個人」,一邊與女友小海交往。對女性生理現象感到厭惡的她,試圖透過減輕體重來抑止生理期。偏離社會軌道並超脫框架的圓香,即便被周圍貼上「LGBT群體」、「因為注意身材而罹患厭食症的女性」等過於簡化的標籤,本質上卻是這些定義下的「N/A」,亦即「不適用項」。

■新人作家年森瑛,6月底發行出道作《N/A》(文藝春秋),一舉寫下第127屆文學界新人獎獲獎及第167屆芥川獎入圍的佳績。就讀高中2年級的主角松井圓香,一邊期待著能找到「生命中無可取代的那個人」,一邊與女友小海交往。對女性生理現象感到厭惡的她,試圖透過減輕體重來抑止生理期。偏離社會軌道並超脫框架的圓香,即便被周圍貼上「LGBT群體」、「因為注意身材而罹患厭食症的女性」等過於簡化的標籤,本質上卻是這些定義下的「N/A」,亦即「不適用項」。

年森在故事中,淋漓盡致地描寫出對圓滑社會性及定型化遣詞用字感到焦躁、急欲掙脫束縛的靈魂,在文學界新人獎評選中獲得評審們全場一致的好評。作家村田沙耶香評述:「對主角、以及對小說而言至關重要,卻無法簡單地被語言所描述定義的事物,透過故事的力量,在這部小說中真實地呈現出來。」

■今年4月以首部作品《凍土上溶解的畫》,一舉奪得第29屆松本清張奬的25歲新人作家天城光琴,本月初將得獎作品改題《凍土草原上悠悠鐘響》正式出版(文藝春秋)。草原上畫框拱立,而演員們在框架內演出一段段鮮明的故事。遊牧民族的阿格爾,將這個他深深喜愛的表演藝術稱為「活畫」。創造故事並將之搬上舞台的「活畫師」瑪拉,年紀輕輕就被拔擢為在部族長面前表演活畫的重要人物。

■今年4月以首部作品《凍土上溶解的畫》,一舉奪得第29屆松本清張奬的25歲新人作家天城光琴,本月初將得獎作品改題《凍土草原上悠悠鐘響》正式出版(文藝春秋)。草原上畫框拱立,而演員們在框架內演出一段段鮮明的故事。遊牧民族的阿格爾,將這個他深深喜愛的表演藝術稱為「活畫」。創造故事並將之搬上舞台的「活畫師」瑪拉,年紀輕輕就被拔擢為在部族長面前表演活畫的重要人物。

然而,此時卻發生了意料之外的悲劇。某天開始,一切「能動之物」,都無法再被大家看見。在這樣的世界中,瑪拉的「活畫」將會失去生命力嗎?遊牧遭遇困難的阿格爾人民,又將面臨怎樣的命運呢?台籍作家東山彰良評述:「現實即便凌駕想像力,藝術也並非孱弱無力的。」作家辻村深月則認為,這是一本讓許多讀者能從中看見當下的自己的小說。●

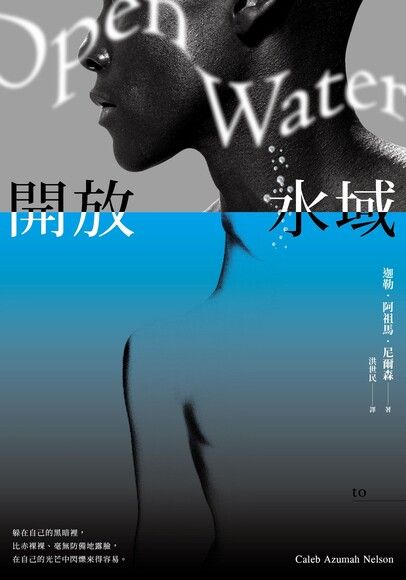

開放水域

開放水域

人物》用溫溫的感情串起世界:專訪繪本作家周見信

繼感人至深的《來自清水的孩子》後,繪本作家周見信改編自楊富閔《我的媽媽欠栽培》散文集中〈機車母親〉的同名繪本近日上市。在創作領域中,同為「來自台南的孩子」的周見信和楊富閔,心中各自都有一台搭載母子情感連結(也蘊藏親情糾結)的「歐兜麥」,前頭有個菜籃,裡面經常購滿餵飽全家的食材,伴隨著故鄉街景在他們腦海中不停兜轉。

相信許多讀者童年印象裡也都有一台這樣的「媽媽機車」。本文將透過二位創作者真情流露的文字與圖像,邀請成長於解嚴後的「台灣囝仔」,一起共感最濃郁綿長的兒時記憶。以下是Openbook的專訪。

➤故鄉交會處開啟媽媽冒險之旅,還有蜈蚣陣!

「我的老家在台南下營,楊富閔老家在大內,我們故鄉的交會正好就在麻豆,是《機車媽媽》故事發生的地點,所有書裡提到的菜市場、蜈蚣陣,也都是小時候媽媽會騎車載我去的地方,這些路程我都好熟悉、好有感,因此雖然我跟楊富閔初次合作,但收到故事文本後,便促使我接下創作。」

周見信說,其實《機車媽媽》故事很單純。從小朋友的視角,描述媽媽為了想見外公外婆,拚著努力考取機車駕照,因為新手「出遠門」需要有人壯膽,於是拉著兒子陪她一起展開一段小小的(僅20餘公里)機車「冒險」之旅。

「收到文本,我第一個反應是『那個爸爸在幹嘛?為什麼不載媽媽回娘家?』因為我是單親家庭,父親在我3歲時過世,母親必須靠自己想辦法獨力撫養3個孩子,所以很在意故事中缺席的父親。」即便是個單純的小故事,許多細節仍鮮明地讓周見信不由自主投射到自己的母親。

他說,從楊富閔童年的視角,可以看見上一代女性為達成目標所嘗試的探索及努力。故事裡生活範圍被框限在「10分鐘就可以繞故鄉一圈」的媽媽,回娘家對她不啻是一場「遠征」。從考駕照的過程,到突破地理限制的「結界」,最後成功抵達目的地(娘家),這樣的歷程在台灣各種庶民生活的切片中,顯然微不足道,卻也深刻反映出許多夾在新舊世代中間的「媽媽輩」,在完成社會對她們的身分期許(母親)之餘,背後其實仍藏有一份想自己偷偷爭取的、可以稍稍放飛自我的少女心。

「媽媽在還沒成為媽媽之前,是外公外婆的女兒,也就是學摩托車的媽媽心裡,仍是一個女兒的狀態,這是個有趣的身分轉換。」故事中的小楊富閔敏感地察覺到這點,並對母親身上還有一個渴望冒著車多風險出遠門的少女感到糾結,甚至會在心裡OS:「妳還是留在家裡好了。」

最後,對於考取駕照後的媽媽,楊富閔在他的散文裡這樣寫到:

「(媽媽)一逮到時間,車發動就轉娘家去。……逆著當年出嫁路線,流露出我未曾見過的自信神情……我想,我該練習與她拉遠距離,她畢竟有說走就走的權利──於是,也只好再學著,把母親還給娘家,把自己留給──以後的台南。」

➤全民皆共感:就是那個S啦!

從圖像創作的角度而言,將文學作品轉化成為繪本,周見信首先考量的第一點,是作家的文學性。因此他特地將《機車媽媽》的色調壓低,讓畫面不顯張揚——周見信的形容是「讓它帶點『蒼蒼』(台語)的視覺效果」。他並從不同的視角去聚焦、呈現少年回憶中的人與物,周遭的環境細節則被他刻意抽離、略去。

這是一份兒子長大後仍不斷在腦海盤旋縈繞、揮之不去的兒時記憶。周見信說:「回憶諸如考駕照,我第一個浮現的是S形路考。我們鄉下都會在埕中央空地上,用粉筆畫一個大大的S,更順的是畫8字形,就可以重複繞騎。至於周邊的景像就不記得、模糊掉了,因為一個人專注考照的時候,眼裡就只有那個S,其他都不重要。」

周見信還在其中偷渡了一些符號,例如跳房子。他說在孩提時的回憶裡,跳房子其實跟大人的路考很相似,只要踢糖果盒/騎機車超出粉筆線外就是失敗,遊戲/考試就得重來,直到能一次OK才算過關、才叫「考100分」。

周見信與楊富閔共同的回憶還有蜈蚣陣,也是極具南部特色的藝陣,會有許多小朋友打扮成神仙或傳說中的人物模樣,坐在蜈蚣長長的身軀上,陪同神明一起遶境出巡。在台南不同的地區,蜈蚣造型與遊街方式也各有異趣。佳里一帶仍用人力扛,而非機動式板車;麻豆的蜈蚣頭是木頭刻的,有些地方則是紙糊的。

「我對蜈蚣陣是很有感覺的!因為蜈蚣遶行會經過我們學校,鑼鼓聲非常吵,所以老師會乾脆停課,讓我們趴在圍牆上看。小時候我很羨慕那些小朋友,可以打扮漂漂亮亮坐在上面,讓人扛著遊街不用上課,那種感覺好像只要扮過神仙,你就跟著不凡了。直到長大我才知道,必須有身分、有背景才上得去,例如主委家的小孩,或你有捐獻特別多的親戚。」因此普通凡人只有眼巴巴羨慕的份。

➤兩位圖/文創作者,心有靈犀的共舞

周見信形容,圖/文創作者兩造的合作,最佳狀態就像「共舞」,當文字量重一點,圖像就收一點,反之亦然。他會視繪本整體的協奏性,在創作過程中互相回饋意見,把圖文關係協調到最好。不過周見信與楊富閔這次的合作經驗還滿特別的,因為一般文字創作者比較傾向捍衛自己的文字,可是楊富閔看完周見信的初稿後,非但沒有任何意見,還反過來配合圖像,調整自己的文字。

「我跟楊富閔合作很順很單純,幾乎都是透過編輯做橋樑,第一次碰面已經是作品進廠印刷的時候了。」但最初透過文字,周見信便已敏銳感覺到楊富閔跟自己一樣,都是「默默的觀察者」,用眼睛看、在心裡感受,然後將之化為文字/圖像。

周見信說他從小就喜歡坐教室最後一排的角落,然後窩在那裡觀察前方所有人的背,以及老師寫板書的身影。「這是我一直以來的習慣,我對繪本的創作興趣,有很大原因正是我很喜歡像這樣觀察一些小東西、一些細微之處。其實我的作品很多都是生活裡的經驗跟觀察。」

細微的觀察,也帶來思考。關於回憶,周見信認為,人雖然隨著時間持續成長,但某些時刻、某些感情「一直都在那裡」,跑馬般經常在腦袋裡循環播放,並不隨時間消逝。也因此,他在《機車媽媽》中置入了∞無限符號(甚至還有莫比烏斯圈)。這份無需言語的靈犀,讓楊富閔看到周見信初稿時一陣驚訝,因為曾有人形容他的文章有無限迴圈的概念在裡面,而周見信光靠《機車媽媽》極簡的繪本文稿便捕捉、感受到這點,並將之圖像化。

➤並不是一開始就想當老師:創作慾的蠢動

有人看見楊富閔作品裡有無限迴圈,而文學獎評審則從周見信的作品聯想到小津安二郎電影——安安靜靜的,沒有強烈的情緒起伏,卻讓人感受到深刻的情感流動——這也正是周見信很喜歡的電影表現方式。

從小個性就溫溫的周見信,習慣顧全大局、隨遇而安,但上天卻給予他許多意料外的轉角,好去鋪陳一份周見信想要的人生。因為單純喜歡畫畫,原本沒有預設要當美術老師,卻執教鞭前後長達19年,而且三十多歲便拿到師鐸獎;送哭哭啼啼的室友一批貓畫,卻被拿去出版成繪本,這部處女作不僅得獎,版權還被賣到國外去,成為周見信走上繪本作家路的開端。

周見信有兩度從穩定安分的教職中「短暫出軌」,全都是為了創作慾。一次是為了純藝術創作念碩班,一次是為繪本創作念博班。在此之前,周見信認為既然自己身在教職,就要盡力做好它,所以他花了相當大的心力投注在教學上,完全忽略自己的創作。

但不知怎地,在他心裡一直隱隱有個「我想要創作」的聲音在挑動,於是6年一個階段期滿,他將美術班帶到畢業之後,自己也跟著孩子一起畢業。申請留職停薪,跑去念北藝大造型所碩班。

「教學是一直在付出的工作,而創作則是回到自己內心。我因為家庭因素,只能選擇公立學校,於是念了師院當小學美術老師。但小時候有一些沒辦法處理的事情,長大之後我覺得有必要回頭處理,也就是調整自己的心理狀態,修復一些東西。所以那時我的作品經常會出現一些遺棄、死亡等議題,其實都跟我的童年背景有關,是心裡的傷疤。」

從碩班畢業後,周見信又回到學校繼續教書,並且每年會給自己一點小小的創作目標,例如一年辦一個個展或聯展。起初創作比較鎖定純藝術領域,例如壓克力材、版畫或裝置等。

直到人生走到如今這個階段,在教學這個區塊,他覺得已盡人事、應該足夠了,加上家庭負擔減輕,可以更純然「做自己」,於是他在4年前為了繪本創作的理由,跑去念台東大學兒童文學研究所博班,正式離開教職,全心投入自己喜歡的創作。

放棄收入穩定的鐵飯碗,周見信到底在想什麼?他說:「在台灣,圖像創作不會讓你富有,不過我因為成長背景比較辛苦一點,所以物欲不高,從小有東西吃就很感激了,長大也不會去追求物質生活。身體狀況不好的母親過世後,接下來的時間我只要專心投注創作,滿足自己的心靈就好。」

➤並不是一開始就想畫繪本:《尋貓啟事》

從純藝術創作跨入繪本的行列,周見信第一部作品始於2013年出版的《尋貓啟事》,當時還在當美術老師。與教職相同,周見信起初也完全沒有預設要成為繪本作家,創作的起心動念單純是因為室友的貓走失了。

「我的室友養了很多貓,有天突然發現門沒關好,有3隻走失了,我們上上下下找很久,最後找回兩隻貓,有一隻一直沒有回來。我看到室友到處貼尋貓啟事,一邊貼一邊哭,那是我第一次深刻感受到人跟動物情感的連結。過去我一直不太敢去正視這份羈絆,透過這件事我才發現我把那樣的情感封閉起來太久了,於是覺得我必須把它畫下來。」

從貓咪的側臉開始著筆,逐漸長出十幾頁的圖像,完成後周見信把它送給室友。結果室友看一眼就哭了,之後就放進書櫃裡封存。有一天,室友心血來潮,將這件作品送選信誼幼兒文學獎,沒想到一舉得名。

「我就很納悶,文學獎不是應該要有字嗎?《尋貓啟事》不但是無字書,還全部是黑白鉛筆畫,帶有一點漫畫形式,也不太符合繪本應有的結構、格式。」周見信說:「我當時單純只是被觸動、想說故事,所以用螢幕截圖的概念,將記憶一幕幕擷取下來變成圖像。那時我對繪本的認知還很淺,也沒有把這件事跟繪本聯想到一起。」

➤「有人在期待你」,是創作動力

《尋貓啟事》出版後,編輯原本擔心周見信會不會像很多插畫家一樣,變成「一片歌手」,出了一本書就再也無聲無息。然而事實證明,無論是純藝術領域或繪本創作,周見信都是把自己生命注入其中,並因繪本創作成為一個「喜歡說故事的人」。

他說:「我不是很喜歡大鳴大放的情感方式,比較喜歡緩慢、溫暖的情感流動。」這是周見信一貫的內在,也外顯成為他個人的創作風格。不過話雖如此,還是經常有讀者面對他的各式繪本,無法想像居然是出自同一人之手。

因為周見信會根據不同的故事,來改變媒材和表現形式。例如《尋貓啟事》是鉛筆畫,隨後的第二部作品《小朱鸝》採用木刻版畫,《小松鼠與老榕樹》是水墨與工筆,而4集《來自清水的孩子》甚至就有4種完全不同的技法。

「我在國外參展時曾遇到一位外國學者,有趣的是他看了我的作品,說雖然各有不同的表現手法,可是他發現裡面有個東西是串在一起的,那就是『溫溫的情感』。」還有一次去墨西哥,有外國人拿著書、流著淚找他簽名,說讀他的書會想到自己的經歷,不禁淚流滿面,周見信為此深深動容。

「這是過去我做純藝術創作從未有過的感受。繪本會影響很多你意想不到的人,發現作品感動到跟自己語言不同、可能一輩子都接觸不到的讀者,甚至多年後還有人捎來私訊謝謝我創作某本書,我整個覺得……哇!心靈瞬間被填滿。」

如今周見信的作品在世界各地,已有西班牙語版《尋貓啟事》、葡萄牙語版《小朱鸝》、韓語及白俄羅斯版的《小白》、日語、法語和阿拉伯語版《來自清水的孩子》等等,飄洋過海繼續溫溫柔柔地撫慰不同語言國度人的心。

「有人在期待你」,是成為說故事的人之後,周見信最大的創作動力。「自己辛辛苦苦畫出來的作品,有人喜歡,感受到你藉由畫面想傳達的東西,就像你的心被對方碰觸到、溫暖到。我一直都在自問,存在、活著之外還能做些什麼?可以留下什麼?曾經存在所留下的痕跡,得以讓他人接收到甚至延續下去,對我來說,就是欣慰了。」●

作者:楊富閔

繪者:周見信

出版:聯經出版

定價:350元

【內容簡介➤】

作者簡介:楊富閔

臺南大內人,目前為臺灣大學臺灣文學研究所博士候選人。喜歡酪梨牛奶與老舊報刊。出版小說《花甲男孩》、散文《解嚴後臺灣囝仔心靈小史》、《故事書》、《賀新郎:楊富閔自選集》與《合境平安》。作品曾改編為電視劇、電影、漫畫、繪本與歌劇。

繪者簡介:周見信

圖像創作者,畢業於國立臺北藝術大學造形研究所,國立臺東大學兒童文學研究所博士班。在圖像創作、美術教育與兒童文學之間遊走。2016 年以《小白》獲得信誼幼兒文學獎圖畫書創作首獎,出版有《尋貓啟事》、《小小的大冒險》、《小 松鼠與老榕樹》、《雞蛋花》、《小朱鸝》、《小熊逛市場》、《小鐵的一天》等圖畫書,及圖像小說《來自清水的孩子》。

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量