話題》文藝的無用之用:關於葉老的記憶,及紀錄片《台灣男子葉石濤》觀後

2002年秋天,我興高采烈地進入成大台灣文學研究所就讀,成為第二屆研究生。在課堂上,原先只在書裡看過面容的研究者,竟然都真人現身在講台前,徐徐講述台灣文學的過去、現在與未來,有如願望成真。

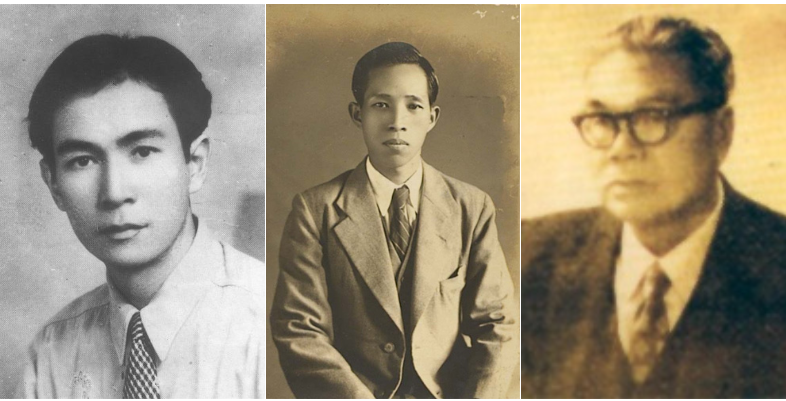

最夢幻的是,每週四早上,碩班同學李友煌負責擔任司機,從左營將戴著粗框眼鏡、身形矮小的老先生載來台文所上課。全所上下都知道這位老先生是誰——是備考台文所必讀書目《台灣文學史綱》的作者;是早年以中國情思為主流的台灣文壇裡,少見地以素樸字體與文風,一字字寫下台灣作家評論,自陳「我的勞動是寫作」的筆耕者葉石濤。

我們暱稱他為「葉老」,小小的他,眼鏡下是細小卻有神、散發光芒的眼睛。

➤上葉老的課:聽日本時期文壇八卦、期末考核吃紅蟳米糕

葉老的課堂沒有課本,他坐在只容納十幾名研究生的課室,總是以混合了台語、華語與日語腔口(khiunn-kháu)的古錐(kóo-tsui)口音,對我們說出日本時代台灣文壇八卦。故事裡,他是一位喜愛文學的春風少年兄,八卦事件的主角,不是龍瑛宗就是呂赫若、吳濁流、鍾肇政等文壇名家。

「不得了啊,這些八卦!」台下傾聽的研究生們,與有榮焉又忍不住嘖嘖稱奇。在當時對於「什麼能稱作台灣文學?」都能引發戰火、各家爭論許久的千禧年代,我們在課堂聽到的竟是台灣文學正要起步邁向現代化時,寫作者們的八卦吶!

性格敦厚、以提攜後進為己任的葉老,在課堂上也會一一詢問研究生的研究主題與志趣。每次上課前都細心地帶上幾本與特定研究主題相關的論文與書籍,發送給大家。也還記得,念書時最提心吊膽的期末考週,葉老卻決定帶台文所去阿霞飯店辦桌,讓大家笑容滿面地以紅蟳米糕作為該學期的最後考核。

這堂葉老的課,不著痕跡地過去了,卻在我們心底留下深深印記。到了2014年,當我在「雞屎藤舞蹈劇場」開始編導工作,尋思如何將喜愛的台灣文學作品改編為舞蹈時,這印記還隱隱發暖。

➤無用之人的文學青春夢

雞屎藤舞蹈劇場以台灣原生種植物「雞屎藤」為意象,願能散發草莽生命力,創作出貼近常民生活、彰顯台南人文風貌作品。首發的文學舞蹈劇場,毫不猶疑地以葉老作品為主題進行改編與呈現。

當時我們改編了他的兩則短篇小說〈葫蘆巷春夢〉及〈天上聖母的祭典〉,成為《葉石濤文學舞蹈劇場:葫蘆巷春夢》。串連兩個故事的橋段,是葉老平凡而瑣碎的日常:府城街巷人家、室內翻書振筆寫字、牢獄冰冷的地板,以及拿麵包餵狗的片段。

開演當天,前身為步兵宿舍的321巷藝術聚落裡,飾演葉老的演員,遠遠騎著紅色鐵馬從門外進來,招呼著坐在庭院的觀眾們,「來啉(lim)茶吶!」主角第一段台詞,取自葉老自述:「我是一個無用之人,用福佬話講就是『無路用的人』,這是指一無用處、什麼也做不來、遊手好閒,類似『羅漢腳』的人。」

在同學都以當醫師為人生目標的臺南州立二中裡,一位日本時代文青,立志只想當「三百六十行正經職業」之外的「小說家」,正興味盎然地寫著有些旖旎的小說。他在書桌前坐下,就著庭院裡的微光跟觀眾們講述他的文學青春夢,而循著他的文字流洩出的舞蹈,就是他的筆下風景。

生於1925年的葉老,成長於府城打銀街富庶的葉厝。少年時代即沉浸於文學夢裡,16歲時開始書寫日文小說,並獲得當時《文藝臺灣》創辦人西川滿賞識。二戰結束後,他出於學習中文的需求,大量閱讀、購買中文書。由於曾向台共核心幹部辛添財購買過禁書,被逮捕坐牢3年才出獄。後來儘管生活困頓,在荒村教書的生活掙扎中,他仍然努力學習以中文閱讀與寫作,完成了台灣文學史上的重要著作《台灣文學史綱》。

自稱為「無用之人」的葉老,就這樣書寫了60多年未曾停筆。透過葉老望向人世的靈魂之窗,我們能看到時代光影的流轉變化。從日治時期的府城,到戰後的左營,葉老的顛沛流離,正好見證當時台灣文學作家試圖跨越戰前與戰後時代分水嶺的集體失語與奮鬥。爬梳葉老的一生後,我們得以見到「無用之用」的深刻實踐——文學與藝術,其實一直在看似對社會生產力「無用」的位置上,默然滋養著整個時代的精神紋理。這樣一位投身「無用」文學,卻以文字影響不同寫作世代的男子,終於被轉化為可能也「無用」的紀錄片《台灣男子葉石濤》。

➤這不是你以為的紀錄片:跨域藝術的轉譯與再現

近年來,以台灣文學作家為主題的紀錄片紛紛問世。然而,不同於文學風格特出的王文興或七等生,葉老這樣一位內心赤誠浪漫,兼具評論家與文學家特質的經典人物,該如何被呈現才不顯得那麼沉重?

這部紀錄片不僅以訪談、手稿文物影像及旁白等常見的手法,來組合建構出葉老的人生,導演還邀請了11位跨領域的藝術家們,以各自擅常的非文學手法來轉譯葉老創作,包括舞台劇、舞蹈、攝影、落語與版畫。顯然導演許卉林與監製林靖傑的內心,也滿溢著文字之外的繽紛畫面。

觀看紀錄片的過程間,觀眾也跟著葉老的人生步伐,分往兩種平行卻分歧的人生途徑:其一,是懷抱著為台灣作家發聲的志業,刻寫下一篇篇評論文章的前行研究者;其二,是從16歲起,內心就發酵著文學夢,嘗試透過寫作傳達精神內涵的文藝創作青年。

要完整呈現第一種人生樣態,當然需要與葉老熟識的作家、研究者和出版者們的憶往評述來加以附註。本片中現身也獻聲的陳萬益、楊翠、林懷民、陳坤崙、彭瑞金、鄭烱明、賴香吟、游盛冠與周馥儀等人,其敘述話語已完備葉老生前在文壇的定位與貢獻,構成台灣文學史話。至於第二種人生,導演選擇以葉老的創作為核心母題,向外延伸,透過豐富多樣的跨域藝術型態,來進行再現。

首先是由演員莊益增、黃采儀與葉文豪以舞台劇型式來呈現〈葫蘆巷春夢〉。這個短篇小說透過塑膠工廠工人銅鐘哥之眼,看見葫蘆巷裡的雜沓生活:相命館老闆施老頭的女兒珠音,與書生江濱生的深夜私會;他與隔鄰酒女茉莉小姐,相濡以沫的情懷交織出一首街巷悲喜曲。

舞台燈之下,由莊益增飾演的葉老半伏在書桌上,以悅耳的南部氣口(khuì-kháu)讀著〈葫蘆巷春夢〉裡的文字。忽然,有表演者套上豬頭頭套,隨著文句竄出,打亂一池文藝。演員黃采儀與葉文豪,則細緻演繹葉老筆下人物的鮮明形貌。這齣「影中劇」的設計與呈現,讓原本冷凝的紀錄片調性頓時鮮活起來,成為葉老如夢之夢的文學光景。

葉老筆下的人物情節,也很適合被轉化為肢體表現。兩位舞蹈家鍾長宏與蘇品文,各以截然不同的身體編碼及語境演繹葉老作品。在近乎黑白的色調裡,穿著冶紅芭蕾舞鞋女舞者的腳,迴旋地牽引出1989年出版的《紅鞋子》短篇小說集內,同名短篇的白色恐怖心跡,還有〈牆〉這篇作品流露出的絕望。紀錄片中,4名舞者在不見天日的幽閉空間內,不斷以身體撞擊牆壁,懲戒、牽制、接連彼此,卻仍舊無法改變現狀。鍾長宏的編舞,直觀又詩意地詮釋了葉老的牢獄傷痕經驗。

晚年的葉老愈發有著赤子之心。他以《西拉雅族末裔潘銀花》裡的「大地之母」,重新面對國族與父權的羈絆。鏡頭移轉至陽光黃豔豔籠罩的北海岸邊,女性主義藝術家蘇品文,全然不同於《少女須知》帶來的「端莊優美的亞洲式少女身體印象」,正狂舞出本片中最讓人印象深刻、也最撩撥感官的畫面。

在演繹大地之母的現代舞蹈中,她以身體核心為中軸,於引起心底強烈共鳴的鼓聲節奏中不斷旋繞身軀。作為觀眾的我們,只能凝視這名金髮飛揚的裸身女子,不自覺被她的狂舞吸入原慾的漩渦,小腹內似乎有股沛然莫之能禦的氣流,正要衝破肚皮而出。

除了舞台劇與舞蹈型態,還有「落語」劇場及視覺傳達藝術參演。跪坐著的戴開成,以滑稽語氣與誇張表情,搭配彈撥月琴的曾伯豪,透過民間說書形式一搭一唱,為《群雞之王》裡的小人物賦予魂魄血肉,靈活再現角色間不同面貌、特質與語調。

藝術家吳識鴻則以粗礪的線條,將〈有菩提樹的風景〉和〈舊城一老人〉化為潛意識般的版畫風格動畫,強烈刻進觀眾眼底。最後我們在攝影師林柏樑所拍攝的葉石濤肖像照裡,找到大家最熟知的葉老形象,以及他眼底流露對生命的幽默感與不安。

這不只是一個窮盡於探索作家內心風景、細數過往功德的文學性紀錄片,這也是一部集合「無用之用」的共同創作行動。在這些重新演譯葉老作品的過程裡,我們不僅再次遇見葉老,也如同吳識鴻所畫的那一隻隻眨巴著的眼睛一般,我們重新看見閱讀時的位置,以及我們那「無用」的技能如何再次被這些文學前行者們潤澤著,並生長出具「無用之用」的莊稼穀物來!●

書評》星球的孤獨,友伴與浩瀚:馬翊航讀夏曼.藍波安《沒有信箱的男人》

➤宇宙的筆記

在讀夏曼.藍波安《沒有信箱的男人》時,我同時在看丹尼爾.艾弗列特(Daniel Everett)的《別睡,這裡有蛇!一個語言學家在亞馬遜叢林》。夏曼.藍波安的新作,以島嶼人的心靈,流過友善與邪惡交混的「外邦人」,後者以一位(與皮哈拉人相處30年的)外來者的身體,進入皮哈拉人的世界:艾弗列特原本以為是「叢林」的詞「歐一」,其實指涉更大的生物圈、或整體空間;皮哈拉人沒有確切的數字概念,也沒有表達特定顏色的詞彙;宇宙以不同的邊界「米基」劃分出層級。

《沒有信箱的男人》中的達悟宇宙,分成9個空間層次,生活在第五層的善良女神,負責了Ivatas和Irala兩個民族的事物,「我們是獨立的小眾之神」。小女神西.洛伐特,負責之事雖小但重大,她讓人之島上的受孕婦女能夠自然生育,不必再遭遇竹片剖腹、以死亡換新生的難關。此後島上才有了存活下來的母親、一胎以上的孩子,人類像泉水、羊群在島上增加,帶來生氣——這是小說第一章節,夏曼.估拉拉摁傳述的故事,包裹了新生兒從產道中誕出時「pok」的初音,也有為人父母的初名。

說故事的人以外,還有做筆記的人:「月的微光繼續照明人群離去的身影的同時,卻有位異鄉人,正運用月亮微光寫筆記。」那是鹿野忠雄的筆記,在夏曼.估拉拉摁的眼裡是「正在偷竊我的語言智慧」。而仙女洛伐特,也有她的記事簿,紀錄她俯瞰的權責世界裡,所有的生命、祝福與懲罰。他們(小女神、說話人、博物學家)都有其追求的「全部」,是誰的工作有了缺憾?

外邦人的書寫與技術是威脅,遮掩島嶼人的心靈與生命。工具、技術的進入與顯現,從來不缺乏例子。在拓拔斯.塔瑪匹瑪(布農語:Tulbus Tamapima)的《蘭嶼行醫記》(1998)裡,是現代醫療系統與傳統身體撞擊的省思;潘壘導演的《蘭嶼之歌》(1965),則是現代技術的炫奇展示。

《沒有信箱的男人》中醒目、帶來複雜痛感的主題之一,是(非自願的)遭逢以及(近於剝奪的)交換,即使交換來的事物似有所幫助(例如斧頭、銀幣),但絕非是利大於弊、以犧牲求進步。那不可逆的滲入,更讓「我們島嶼的靈魂逐漸混濁了」。

相機吸取靈魂,槍彈使受困的人無法動彈,鐵殼船將人帶離島嶼受審,駐在所襲奪了家屋⋯⋯比起神話時間,那不過是百年轉瞬。夏曼.藍波安的寫作(他的說法是向漢語「借貸」)顯然是一種抵抗,一如小說中的各種「取名」:Torii(鳥居)發音像達悟語的「給」,於是鳥居龍藏成為了「給」先生;槍不離身的日本警察被稱作Pawuben/「槍」先生。

賦名是指認,也是在諸多被否定、取消的事物中,取回最小限度的語言之力——但誰都得承認,與達悟人被奪去的聲音比起來,這完全不成比例。

小說分12章,從神話時間到二戰後,匯聚壓縮一次次的浪潮(或災禍),也許夏曼.藍波安的寫作,同樣是一種「筆記」?並非對應書寫文化與知識系統,而更像仙女手中的記事簿(另一個商借的詞?)——縈繞著語言與生命,成為宇宙的一部分。與夏曼.估拉拉摁的任務相同:「把黑色翅膀飛魚神話故事很完整的匯聚,完整的記憶下來,好讓達悟民族有個中心思想,不被其他強悍的外島民族同化,馴化。」

➤共同體到共鳴體

鳥居龍藏有一篇文章〈支那人與紅頭嶼之歷史〉,末尾記錄了這樣的故事:清政府官員曾於光緒三年時赴紅頭嶼勘查,公務結束後,讓一位來自蘭嶼的17歲左右男性,於恆春滯留了3年。由於思鄉情切,他自製竹筏欲從車城航向蘭嶼。但鳥居在蘭嶼時並未見聞此人物,猜想可能途中意外喪生了。這個未上岸事件,並沒有被「筆記」在《沒有信箱的男人》裡,但小說還有更多上岸離岸的心折故事。

夏曼.藍波安過去的作品中,有許多往來大島與小島的生命線,其中我最喜歡的是《天空的眼睛》,小男孩巫瑪藍姆與未曾謀面的姑姑(也是人類學家)在蘭嶼島上相會的一刻,血緣與機緣在神祕的海洋飄盪,充滿餘波。

在《沒有信箱的男人》裡,這些陌生的登島者各有職責與磨難,他們是人類學家、軍人、警察、傳教士、商人、教師⋯⋯輪番上岸後,也浪流至不同的結局與命運。小說中有兩段情節令我印象深刻,一段是軍人Keijiro的自殺,另一段是描述棄子、二婚到伊巴雅特島的寡婦,後來又返回島上成為野銀部落的先祖。前者是內在無法平息的戰爭,後者是情意、遷移與求生的動力。

夏曼.估拉拉摁訴說野銀部落這段起源故事時,正是戰後初期,島嶼暫時沒有外邦人,得以呼吸的時刻。即使接觸與慾望的地形、外邦人的面貌(或手腕?)層層疊疊,這部小說中的空氣與暗流,卻往往浮現在此類生死迭代交錯的時刻,形成情節本體外的另類信息。

文化人類學家今福龍太,在〈前往「濱田康作共鳴體」的世界〉,以奄美大島攝影家濱田康作的作品,導引出某種與「大陸」、「國家」模型不同的、諸多力量共振的聲音:

我想暫時借用這樣「共鳴體」的想像,來理解小說中生命的內在拍擊,以及細微有機的對應。

在過去有限的知識裡,我知道巴丹群島與蘭嶼語言相近,有明顯的親緣關係。但在《沒有信箱的男人》裡,島嶼間的關係是:「天神原初再造一個島的本意是,相互照顧」。這種援助、照護的關係,有沒有可能延展,在我們原來如此有限的生命與宇宙觀裡?小說中最迷人的一場對話,來自於草原民族與海洋民族的相視。達悟學生洛馬比克的Mina Morong(莫榮星座、北極星),與來自新疆伊犁的艾克拜爾.米提斯老師記憶中的Shimal Yultuzi(北星)相互映照:

先前提及的電影《蘭嶼之歌》,片中飾演島上神父的演員,正是《沒有信箱的男人》中提到的紀守常神父。在謝永泉《追浪的老人:達悟老者夏本.樹榕(Syapen Sorong)的生命史》裡,夏本.樹榕40年後才有機會看到紀守常神父的影像演出,而神父的「聲音」也被取走了:「那個人就是他,但是那個聲音好像不是他的聲音,我認得他的聲音。」

小說多重的上岸航線,不只寄放了一張百年歷史圖景,也是聲音的命運。他們都是「外」,但也不見得是同一種「外」——他們有各自星球的行李。小說裡「沒有信箱的男人」不只一個,歷史裡的信息與聲音也會迷航。或者在抵達之前,我們至少不再請求同一種聲音。 ●

作者:夏曼.藍波安(Syaman Rapongan)

出版:聯合文學

定價:380元

【內容簡介➤】

作者簡介:夏曼.藍波安

1957年生,蘭嶼達悟族人,國立清華大學人類學研究所碩士、淡江大學法文系畢業。集文學作家、人類學者於一身,以寫作為職志,現為專職作家,島嶼民族科學工作坊的負責人。1980年代末返回故鄉蘭嶼,重新融入原生文化,親自參與族人造船、捕飛魚等傳統技藝活動,並以獨特、詩意的文字報導紀錄達悟文化。2017年獲得第40屆吳三連文學獎,2018年獲《鹽分地帶文學雙月刊》評選為台灣當代十大散文家。

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量