書.人生.戴金蜜》種子裡的店長、狗與小男孩

我退休約一年半,今年年初在台南家鄉的鄰鎮開了間小書店。退休後開間書店,除了書早已成為我人生必需品的原因外,還有二顆深埋在心田,超過二、三十年的種子。

第一顆是自大學時期參與父親對抗污染工廠所埋下。民國約60至82年間,台灣大量進口其他國家不要的廢五金,不幸地,在我家鄉也有間露天焚燒廢五金工廠,及其他高汙染的工廠。這些工廠均緊鄰農田,離村落亦不遠,毒氣毒水長期汙染田地及威脅居民的健康。

當時我正在台北唸書,回家會幫父親寫陳情書投訴環保局,但是經歷過漫長的陳情及激烈的抗爭,工廠汙染仍不間斷,村裡的居民已精疲力竭,覺得抗爭没用。那時有位年紀與我相仿的女記者,一直在追蹤及報導工業區汙染的新聞,有天她告訴我,報社不希望她再追這條新聞。當時年輕的我,深感無力,一直在思索,明明是影響所有人的生命健康的問題,為何得不到重視?

第二顆種子是我在三十多歲時,成為太魯閣國家公園義務解說員。那幾年常走入山林,有時晚上就住在山上的部落,看到部落的小孩没有看課外書的地方,不知為何,萌生了在山裡開間書店的想法。不過最後書店的地點因現實因素更改,但不改的是開間書店的初心。

退休前有人知道我想開書店,紛紛建議我去學泡咖啡、行銷等有關開店的經營之道,但是我一件也没做,反而是看到有關書店的書,就會買來看,先當紙上書店實習生。我印象最深刻有三本小說,分別是《A. J.的書店人生》、《櫻風堂書店奇蹟物語》、《小鎮書情》。

其中,《A. J.的書店人生》每一章節都有書店主人A. J. Fikry對經典作品的精闢評論,《櫻風堂書店奇蹟物語》書店店員竭盡全力的行銷一本書、《小鎮書情》女主角莎拉將書以有趣的標題分類,這些情節均吸引我目光。當然小說虛構成份多,不過我也因此對書店的經營更有想像力,及深深覺得一間書店的經營者是該書店的靈魂,書店會因為她/他而顯得獨特。

因為自己的生活經驗及長期關注台灣的環境,書店就取名「種子書屋」,期待書店的存在是思想的種子,也是大地的種子。店裡大約有五分之一的書是有關環保、土地、自然、農業的書,期待進來書店的讀者有機會接觸到這些書,進而產生共鳴,讓無毒、環保的意識深入心中,也落實在生活中。

「種子書屋」單純是間書店,没有其他複合式經營,所以有人認為,撐不了多久就會關門,只因為實體書店的經營越來越困難,或許有天會像唱片行消失不見。很多關心書店「錢」及「前」途的朋友會建議,加賣飲料、咖啡、文具、文創商品等,但我都敬謝不敏,因為上了年紀開書店,就是想單純賣書,聽從自己內心深處發出的指令。

「選好書」原本就是開書店的初衷,可能不好賣,也要堅持進好書。書店也設有粉絲專頁,一開始只想作書店的基本資訊,方便讀者查詢用,但在營業没幾天後,我突然想到之前逛書店或書展,在上千、萬冊的書海中找本想閱讀的書,得花好一段時間尋覓,所以冒出在粉專為讀者「推好書」的念頭。

就這樣,「選好書、推好書」成為經營書店二大原則。在「選好書」,我會花很多時間去閱讀書介及試讀,其中Openbook是我最常逛的選好書平台。「推好書」,是在書店營業(週四至週日)的每一天,盡可能推薦一本好書,以鞭策自己閱讀不同種類的書,及服務不同需求的讀者。

雖然只是推介短文,但對我而言,讀加寫,時間壓迫性頗大。幸好我之前就有閱讀習慣,如果時間不允許先看完一本新書,就會找一本之前讀過的書來推介,或是全書以瀏覽方式看過,再參考原本的書介。但後來發現没把書看完,常有寫不出來的窘困,真的是「書到用時方恨少,事非經過不知難」。

在書店粉專裡,我是以店長自居,用聊天方式,像跟鄰家小朋友及大朋友聊:最近店長看了什麼書,及為何要推薦給他/她的原因。這樣我覺得較輕鬆自在,畢竟在書市我仍是新手,無法像專業書評者給出深入的評論。

我深信書店不只有賣書,而是會發生一連串美好故事的地方,每一位進到書店的人都是故事的主角。「種子書屋」營業迄今已4個月,來客數雖不多,但有許多故事正在發展。

《A. J.的書店人生》小說中有段情節改變了書店主人A. J. Fikry後半生,就是一位媽媽把她女兒放在書店,並留紙條說,「給書店的主人,這是瑪雅。她15個月大……,我希望她長大後愛讀書,成長於一個有書的環境……我很愛她,但是我已無法再照顧她了……。」

在「種子書屋」也發生過類似的情節,但千萬別誤會,不是棄嬰,而是一位用心良苦的父親希望他兒子能待在書店,潛移默化地讓閱讀進入他的生活,以滋養其心智,所以他先徵求我同意,每週有一個下午,讓他兒子獨自留在書店看書。

我飼養了一隻小時候曾受虐的狗,很没有安全感,在小男孩來書店看書時,我會把狗綁在我身邊。小男孩很想接近狗,我就跟他講這隻狗悲慘的過去,要他一定要有耐心,先跟狗培養信任。

這隻狗一開始對小男孩防備心很強,一直遠遠盯著小男孩,有次還誤會小男孩而作出想攻擊的動作,幸好被我及時制止。雖然如此,小男孩仍不放棄主動示好。過了幾個星期,他終於獲得狗的信任,狗看到男孩不僅會搖尾巴,還會趴在旁邊陪他看書,甚至笑嘻嘻地跟著男孩一起出去散步。這位小男孩逐步地讓狗打開心房、接納他的整個過程相當可愛溫馨。如果書店是個故事集,小男孩在書店與狗的邂逅,絕對是篇溫暖的故事。

相信每家書店都有其私藏的故事,我期許有一天,「種子書屋」也能像《A. J.的書店人生》裡的「島嶼書屋」一樣,有著關於書、書店、愛書人,感動人心的故事集。

最後,可能會有人問,退休後才開書店,會不會太老了?當然不會,因為我母親中年後才在鄉下廟口前開間柑仔店,直到八十多歲才退休,所以我還算年輕喔!●

作者簡介:戴金蜜

曾在拉丁美洲擔任過國際新聞人員,因工作關係,會大量閱讀當地新聞媒體及接觸記者,觀察拉丁美洲的政治、經濟、社會及文化等現象,進而反思台灣現狀,這個時期可能是自己最具省思的人生階段。

出生成長在台南鄉下,是名農夫的女兒。退休後除了喜歡待在自己開的書店外,還有去父親留下來的土地種田,回到天地間只有自己、土地及小狗的單純。

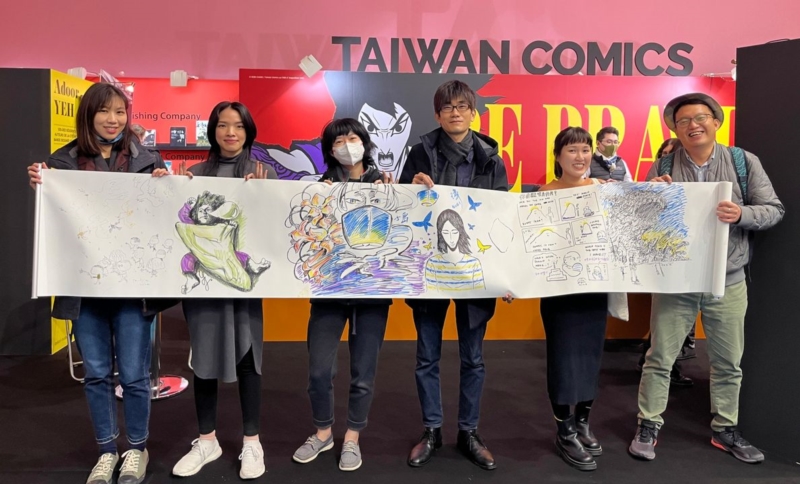

2022台北國際書展》匯集台灣精彩原創圖像 書展三十特展Visual Fanzine華山開跑

台北國際書展今年迎向第30屆,開展前於華山文創園區舉辦「Visual Fanzine:台灣創作者交疊的圖像風景」特展,為書展暖身。展覽由視覺藝術家鄒駿昇擔任策展人,匯聚15位跨世代的台灣插畫家共同參展。展場分為三大展區,集結創作者們橫掃國際獎項、風格迥異卻皆表現出台灣當代精神的代表作,共170幅作品、100本繪本,展現百花齊放的視覺美學。

➤30年實力累積 台灣圖像創作立足世界

「Fanzine」是指圍繞特定文化現象的愛好者,共同創作的出版物。此類出版物通常帶有獨立、手工的調性,如同台灣圖像創作,雖然並非類屬國際出版主流,但在不同世代創作者的用心投入下,描繪出一幅充滿台灣精神,樸實又生猛的樣貌。

台灣的圖像創作實力,30年來在國際越來越具能見度。隨著時代變遷,技術上已從傳統手繪延伸至各種實驗性新技法與跨領域的數位工具,近期的NFT熱潮,更讓台灣圖像創作邁向擁抱混種、創新多元的發展。「Visual Fanzine」展覽的概念,即透過展場空間,建構成一本側寫台灣圖像創作蓬勃姿態的立體雜誌。

「Visual Fanzine」展區分為「繪本選書」、「人物QA」、「創作專欄」三章節。「繪本選書」展出100部繪本,囊括曾獲波隆那書展拉加茲獎肯定、已售出國際版權,或者曾登上《紐約時報》圖畫書暢銷榜的亮眼繪本,包括林廉恩《Home》、阿尼默《小輓》、《情批》、孫心瑜《北京遊》、陳致元《Guji-Guji》等。

「人物QA」邀請多位台灣創作者以照片及文字問答,分享他們的創意靈感與生活故事。展示內容包括創作時聆聽的音樂、手稿、記憶深刻的旅行紀錄等,藉由陳列出充滿生活感的私物件,讓讀者更親近創作者的日常,進而對於作品有更深刻的理解。

「創作專欄」則邀請15位風格各異的創作者,展出具個人代表性的精選作品。名單上有:名聞國際的繪本大師幾米、首位登上《紐約時報》並於去年發行NFT創作的插畫家川貝母、為日本作家村上春樹散文集《棄貓》繪製封面與內頁插畫的新銳創作者高妍、亞洲首位獲波隆那書展SM國際插畫家大獎首獎的鄒駿昇,以及2021年的SM國際插畫家大獎得主卓霈欣等。其他參展者還包括:阿尼默、洪添賢、陳姝里、達姆、鄭曉嶸、鄧彧、薛琮憲、張簡士揚、吳睿哲、羅寗等。

➤特展主視覺 風格奔放前衛

「Visual Fanzine」特展的主視覺,由知名設計師葉忠宜操刀。葉忠宜曾負責2018年國慶日主視覺,以創辦華文圈第一本字體設計刊物《Typography字誌》、統籌設計教育書系《Zeitgeist》著稱,設計作品屢獲國際大獎。

本次葉忠宜以台灣圖像創作現況與30年累積為要素,透過搶眼的撞色色系、跳脫傳統的字體設計與排列,打造出看似隨興奔放卻充滿細節的強烈主視覺,傳遞出「變形」、「活力」、「創新」的概念。設計概念試圖呼應近年因疫情或戰爭而出現的世界停滯、秩序重組、前景渾沌不明的集體狀態,也扣合展覽本身反映時代,朝往未知,探索台灣圖像創作未來可能性的精神。

為使觀眾更快進入展覽的多重宇宙,主辦單位同時規畫了兩場現場導覽,分別邀請《La Vie》雜誌主編方敍潔、《500輯》主編胡士恩主講,透過專業編輯的思維,解構展內創作者心思與豐富圖像。此外,台北國際書展期間,參展創作者王春子與高妍也將於世貿一館夢想沙龍舉辦分享會。●

Visual Fanzine:台灣創作者交疊的圖像風景.書展三十特展

➤地點:華山1914文化創意園區

中四A館紅酒作業場

(台北市中正區八德路一段1號)

➤參展人:Ballboss、川貝母、王春子、吳欣芷、吳睿哲、良根、角斯、卓霈欣、林廉恩、阿尼默、洪添賢、徐至宏、高妍、張簡士揚、陳姝里、幾米、達姆、鄒駿昇、鄧彧、鄭曉嶸、薛琮憲、薛慧瑩、羅寗

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量