書評》公與私之間的選擇:一部家族視角下的權力通史──讀《權力的血脈》

賽門・蒙提費歐里(Simon Sebag Montefiore)這位憑藉《耶路撒冷三千年》(Jerusalem: The Biography)與《沙皇時代》(The Romanovs: 1613-1918)享譽史學界的歷史學家,再次以驚人的野心挑戰歷史書寫的邊界。新作《權力的血脈》是一部3冊、逾1500頁的巨著,時間跨度從史前智人延續至俄烏戰爭的當下。

然而,真正讓這部作品脫穎而出的,並非僅是其恢宏的內容,而是作者獨特的「家族」視角。他以血緣為經緯,深入梳理其中權力與暴力的糾葛,勾勒出一部人性光明與黑暗交織的史詩。

書寫一部通史,雖不至於像中世紀追尋聖杯的傳說,是場注定失敗的旅程,但至少也像是徒手攀登一座陡峭高峰,步步艱難,處處考驗寫作者的心志與耐力。更不用說目標是撰寫一部橫跨數千年、涵蓋全球的世界通史,那幾乎可說是聖母峰等級的挑戰。不僅需要過人的學養與視野,更要有能堅持下去的體力和意志,以及在歷史長河裡取捨的智慧,才有機會順利登頂。只有少數身懷絕技、藝高膽大的史家,才有辦法成功完成此任務。

近年敢於攀登此山的「勇者」之中,最廣為人知者,當屬以色列歷史學家哈拉瑞(Yuval Noah Harari)。他深受美國學者賈德・戴蒙(Jared Mason Diamond)的啟發,尤其《槍炮、病菌與鋼鐵:人類社會的命運》這部堪稱20世紀末全球史的代表作之一。哈拉瑞於2011年出版了《人類大歷史:從野獸到扮演上帝》,以全景式的景深,嘗試描述人類數萬年的歷史變遷。

承襲戴蒙將科技史與人類學結合的路徑,哈拉瑞將人類歷史劃分為4個關鍵階段:認知革命、農業革命、人類的融合與統一、科學革命。他清晰的問題意識、綱舉目張的論述結構,再加上情感豐沛、夾敘夾議的文字風格,使得本書在學界與一般讀者之間皆引起巨大共鳴。

《人類大歷史》已被譯為40多種語言,並獲多項國際大獎肯定。如此熱烈的迴響,亦引來不少爭議。批評多來自專業史學界,質疑此書僅是綜合學界既有的研究成果,未有知識上的創見。又因作者不時過於戲劇化的敘述,毫不掩飾個人見解與預測,讓全書學術價值備受質疑。

然而不可諱言的是,這些被學界視為「缺陷」的特質,恰恰正是一本成功的世界或全球通史深受大眾喜愛的關鍵。通史不同於學術論文或專著,追求在特定課題上「點」的突破,而是基於現有學說的歸納和整理,由「面」的角度,推導出對整體發展的論斷。

作者的問題意識與價值判斷,是一部通史不可或缺的核心,一旦缺乏這種統攝歷史片段的眼光與企圖,通史很容易流於史料的羅列與堆疊。文字的表達與風格的選用同樣重要,是能不能吸引大眾目光的關鍵。一部筆調嚴肅的通史,也許可以成為學院裡仰賴的教科書,但若要真正觸及一般讀者的內心,仍需仰賴優雅而情感豐沛的書寫,才能在知識之外留下餘韻與共鳴。

➤呈現鑲嵌於家族角力的世界史

《權力的血脈》將上述的特質更往前推了一步。談起「家族」和「史詩」的結合,多數人首先聯想到的並非史學著作,而是美國奇幻小說大師喬治.馬汀(George R. R. Martin)的《冰與火之歌》(A Song of Ice and Fire)系列。書中的每個角色都出自不同家族,家族彼此之間盤根錯節的牽連,構築出引人入勝的世界觀。

不論小說或影集,《冰與火之歌》的魅力從來不只在於魔法、龍族等奇幻元素,而是人與人、家族與家族、國與國之間的權力角力。翻開《權力的血脈》,總讓人忍不住聯想起這部奇幻史詩。蒙提費歐里以近乎小說的筆法撰寫通史,並藉由這本書向世人昭告:小說不過是現實的蒼白倒影,現實遠比虛構更離奇、更荒誕,卻也更不幸地與我們每個人的命運緊密相連。

「權力」一直是貫通蒙提費歐里作品的共同主題,《權力的血脈》亦不例外。這本書堪稱一部權力的全球史,作者敏銳地層層剖析國家之間地緣政治的博奕,以及國家內部的和平與衝突,意識到當我們以數千年為尺度,「家族」是觀察權力的基本單位。

無論過往王朝或今日民主國家皆然,個人多半依附家族背景而崛起,並以家族作為個人權勢的擴張和延續。當家族的擴張向外延伸,就會體現為不同政治實體之間的對立及兵戎相見。換句話說,家族在這數千年的回顧裡,是一種依憑血緣關係而成立的「私」的集合,具有高度的封閉性和排他性,以自我繁衍和增生為目的,這也正是權力最原始的樣態。

因為是「私」的封閉場域,不透光的權力自然催生出許多光怪陸離的情節,充滿著暴力、情欲和權謀。身兼小說家身分的蒙提費歐里,放棄學界一板一眼的論述,轉而以故事為敘述主軸。《權力的血脈》宛如聚焦權力和家族的《一千零一夜》,用一則則的故事,引領人們走入不同家族,感受那些高尚或扭曲的時刻。

人們之所以對歷史著迷,往往始於故事魅力(反過來說,人們討厭歷史這個學科,似乎也是因為故事的缺席?)。作者運用故事,不僅是為了吸引讀者,更是因為唯有故事才能在不說教的前提下,立體而複雜的呈現出人與人之間「私」的運作,「包含激情和憤怒,充滿想像力和感官之娛,還有在純經濟學、政治學的論文裡見不到的日常生活的真切樣貌」,藉此讓讀者直視權力的內在,做出自己的價值判斷。

➤家族勢力隨民主發展式微,考究歷史進程對於未來的意義

揭開家族這「私」的潘朵拉之盒,雖然會看到人性的罪惡與不堪,但也讓許多歷史埋沒的身影得以重見天日。就像《冰與火之歌》的龍后,女性在家族中常扮演重要的角色,從母系社會掌權者,到在父權社會面對壓迫和抵抗,唯有透過這樣一部權力故事的全球史,才能還原她們過往的真實處境。

除了女性,像是奴隸或列強殖民的非洲大陸,《權力的血脈》企圖捕捉並寫下這些弱勢者的故事。也只有這樣長時間的歷史考察,我們才會理解民主發展的歷史意義:家族扮演的重要性開始淡化,由人為主體的「公」逐漸抬頭。家族依舊存在,即使如美國這樣高度民主的國家,在政治上「家族」仍有不容忽視的影響力,但對比於王朝年代,還是有明顯的差異。

然而我們絕不能掉以輕心(這也是在近代章節裡,作者反覆提醒的):家族及其所象徵的「私」,從未、也不可能消失,而是在新時代以新形態持續發揮作用。

尤其,當作者所謂的「舒適型民主國家」已無法回應公民要求、取得信任時,「在公權力薄弱而人民不相信官府可以匡扶正義或提供保護,且仍以親族而非政府為效忠對象時」,王朝式獨裁者的回歸,加上高科技的助力,人類文明的前景著實堪慮。這也是全書結束於俄烏戰爭的原因,看似好像和家族無關,卻是當前最能體現家族之「私」的重大事件。

史家不會預測未來,但長期關注歷史上權力運作的蒙提費歐里,給予了非常務實的建議,那就是「私」的雙面性。我們很難要求每個人都成為聖人,為了「公」奉獻一切;但為了讓家人擁有更好的明天,反而是人們選擇民主,相信法治的最強推力。

作者在卷末寫道:「……但人的嚴酷不斷獲救於人的創造能力和愛人能力:家族是這兩種能力的中心。我們無窮無盡的摧毀能力,只有靠我們別出心裁的恢復能力才得到制衡。」

公與私是一體兩面,在權力流動的血脈,靜候著我們做出正確的選擇,決定著未來的模樣。●

|

|

|

作者簡介:賽門.蒙提費歐里Simon Sebag Montefiore 劍橋大學歷史學博士,是享譽國際的暢銷書作家,其著作已被譯成48種語言出版,並榮獲諸多大獎。曾為BBC撰寫並主持5部紀錄片,主題涵蓋伊斯坦堡、耶路撒冷、羅馬、西班牙和維也納的歷史。 其作品包括全球暢銷的《耶路撒冷三千年》(Jerusalem: The Biography);《沙皇時代:羅曼諾夫王朝三百年》(Romanovs: 1613-1918);《凱薩琳大帝與波坦金》(Catherine the Great and Potemkin),入選英國薩繆爾.強森獎(Samuel Johnson Prize);《史達林:紅色沙皇的宮廷》(Stalin: The Court of the Red Tsar),獲得英國圖書獎(British Book Awards)的年度歷史好書獎;《年輕史達林》(Young Stalin)獲得英國柯斯達傳記類文學獎(Costa Biography Award)、美國《洛杉磯時報》傳記類書籍獎(LA Times Book Prize)。 相關著作:《權力的血脈III:撼動全球走向的「家族」,一部交織萬年文明的新世界史》《權力的血脈II:撼動全球走向的「家族」,一部交織萬年文明的新世界史》《權力的血脈I:撼動全球走向的「家族」,一部交織萬年文明的新世界史》 |

權力的血脈:

權力的血脈:

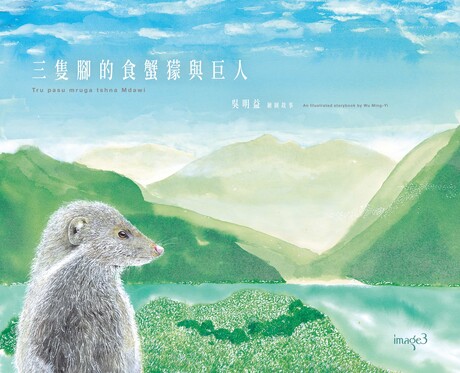

三隻腳的食蟹獴與巨人

三隻腳的食蟹獴與巨人

人物》聽見零雨,也聽見自己:羅思容《女兒的九十九種藍》唱出女性的生命潮汐

一張專輯可以有很多種聽法。第一次播放《女兒的九十九種藍》,戴著耳機,邊做雜事漫不經心,沒有任何閱讀準備,樂音先一步抵達。忽遠忽近的手風琴像一波波潮汐,沖淡了世界。頃刻間天地玄黃,宇宙洪荒,正中央,一個母體橫空出世,神聖,莊嚴,無垠。

那一刻,我連忙翻看歌詞:

原來詩可以有這種讀法。先關閉眼睛和邏輯,用聽覺和直覺去讀。原來聲音也有情節、有光影、有氣候。

對於還不清楚《女兒的九十九種藍》來歷的閱聽者,最直白的介紹方式,是音樂人羅思容為零雨組詩〈女兒〉譜曲的專輯。但若只是單純譜曲,恐怕唱不出波浪和月光。或許更貼切的說法,是羅思容所形容的「以詩入歌」——不只是譜寫旋律,而是沉入〈女兒〉的子宮,在那裡潛伏、滋養,與詩同體呼吸,孕育出一片聲音的海洋。

如同封面深淺交疊的藍,這張專輯拍打出一片無邊的流域,女人、母親、女兒、創作者、閱聽者的角色彼此滲透、轉換、流動,生命在詩與聲音中不斷誕生,也不斷孕育他者,潮汐般循環往復。

➤被女兒召喚,十首詩一夜成曲

唱詩,尤其是唱零雨的詩,羅思容並不陌生。2015年羅思容與孤毛頭樂團專輯選擇 12 位台灣重要女性詩人,為其詩作譜曲歌詠,製作專輯《多一個》,其中一首即是零雨的〈關於故鄉的一些算計〉。

《女兒的九十九種藍》是兩人的再度交會,也是一次更浩大的挑戰。就零雨聽來,相較〈關於故鄉的一些算計〉民謠曲風,這回的編制與氣勢更爲宏闊,可能是羅思容創作的一大突破。她以原創者的視角坦言,創作〈女兒〉時沒想過要改編成歌,詩中大量口語、白話、生硬的醫療用詞,都讓她疑惑:「到底要怎麼唱?這真的好困難。」

零雨的困惑其來有自。《女兒的九十九種藍》如潮汐變化萬千,時而肅殺,時而瘋癲,時而莊嚴,時而低泣,卻都貼伏著文字的呼吸節奏。你想像不到這首詩能這樣唱,然而經由羅思容的聲音,那些字就像找到自己的喉嚨。

更意外的是,羅思容只用一夜時間,抱著一把吉他就為〈女兒〉10首詩譜好了曲。

那是怎麼樣的一個夜晚?詩如何啟動她的創作閥,讓樂音如海潮傾瀉?

羅思容說,第一次讀〈女兒〉組詩,被震撼得不由自主流淚。開篇的序詩宣告:「這些女兒 / 發明了二十世紀的波浪」,是一句神聖的宣示,也是聲聲召喚,讓她想用喉嚨與音樂唱和回應。「這10首詩像百年來全世界女性的生存樣貌與命運,是文學與詩史上獨一無二的作品。」羅思容說,〈女兒〉寫到歇斯底里、憂鬱等等那些女人被污名化的標籤,也寫到社會與醫療體制的隱性壓迫,但零雨沒有直接控訴,而是讓一切潛伏在看似平靜的海面之下。

歷經漂泊、掙扎、對抗之後,一切終將回到海洋。那裡是生命的根源,像母親的子宮,也像未來的搖籃,涵融一切的危險與不可預測性。

在〈女兒〉中,海洋反覆出現。它是誕生,是嚮往的歸途,也是女性之間不需言語就能心領神會的匯流處,同樣在羅思容的創作中潛伏已久。她沒有正式公開發表的詩作〈秘〉寫道:

➤以詩入歌:就像附身,然後轉生

訪談中,羅思容言談方式極富詩意,總是意象先於論述,感受先於邏輯。她的話語不僅止於吐出語言,而是展開一幅圖像。她形容以詩入歌,也帶著強烈的身體感,「就像附身,然後轉生,孕育出另一個新生。我們相互邂逅,又相互成為彼此。」

改編零雨的詩,挑戰在於如何承接詩人思想裡的複雜與深度。詩或藝術作品,最觸動人心的,是隱藏其中作者的生命質地。身體、語言、文化、心靈都必須敞開,才能與詩相遇。

唱詩,先從念誦詩開始。詩如咒,引領身體與直覺深入文句間的流動,帶羅思容通天遁地,潛入海底三萬呎,讓自己的、零雨的、古老的原始的、現代的新穎的女性故事一一經過她。羅思容的身體變成記憶的載體,喉嚨變成產道,吟詠出一首首圖像各異卻氣息相連的生命之歌。

那個被召喚的夜晚,歌從詩的子宮破水而出,向世界發出第一道聲響。

➤瘋癲與甜美並存,憂鬱與神聖同在的女兒

這張專輯的誕生,起源於零雨的邀約。2020 年中研院中國文哲所研究員楊小濱舉辦現代詩座談會,以〈女兒〉為主題。零雨遂邀請羅思容以詩為基礎創作歌曲。本來以為只採一、兩首詩來應和座談會跨界元素,沒想到 5 年後在目宿媒體支持下,以完整的專輯型態面世。

零雨回憶,第一次聽到羅思容僅以一把吉他伴奏的錄音時,便深受觸動。尤其序詩〈發明波浪的女兒W〉聖詠般的低音共振出一種深沉的悲劇感,為整張專輯定下基調。隨著旋律起伏跌宕,她在〈黑色的女兒L〉聽見了轉折,「像在大海找到浮木,有人共同奮鬥的感覺。」當樂音流向第10首〈牙牙學語的女兒K〉,最後的大合唱收尾,更讓零雨感動莫名。

但其實,兩人對於〈牙牙學語的女兒K〉有著截然不同的詮釋。零雨說,可能多數讀者會將這首詩視為和解,然而她心底是悲觀的,「世人都喜歡甜甜的,我就有點反諷的意味去寫『聽海的搖籃曲/甜甜的/餵給你』」

莊嚴、神聖、不安、憂鬱、被污名、寬廣、瘋癲……這些情緒狀態在〈女兒〉中交織成一張大網,羅思容主張:「我們就承認吧,穿越吧,瘋就瘋到底。也像〈牙牙學語的女兒K〉的合唱,要甜就甜到底。」

甜,有何不可?甜,是女性集體的力量,也是高舉的武器。穿越過種種情狀後,羅思容蛻變為世界的女兒、女兒、母親,超越語言的女聲大合唱是一首安魂曲,讓生命靈魂在此安頓,再次啟程,繼續徜徉在世界的海洋中。

➤用身體保留聲音的本源

不同觀點的敘事,讓原作有了新的神情。零雨認為,經過改編的音樂作品,本質上便是一種嶄新的創作。她借用班雅明〈譯者的任務〉(Die Aufgabe des Übersetzers)的觀點來比喻:翻譯並非僅是將原作的意思轉換成另一種語言,而是為作品注入第二次生命。

有趣的是,當天零雨突然想起朋友將她的詩作讓AI生成旋律,當場就播放出來。聽起來精準無瑕,甚至極具霸榜潛力。那麼,為什麼人類還要繼續歌唱?還要繼續發出聲音?稍早時羅思容的即興吟唱,也許早已透露了答案。

辨識不出是什麼語言,但不覺陌生。她彷彿化身一顆頌缽,嗡嗡震盪空氣一圈圈漣漪;又像一支槳,擺盪桌椅與書櫃之間划開一條淙淙小河,流經在場所有人。我們就像共鳴的音箱,互相牽引出身體與聲波的顫動。極其安靜,而且細微。

那是一種超越語言的交流,像回到語言尚未被發明的時代。古印度的想像裡,宇宙最初不是光,而是聲音,是那道被稱作「Om」的原初震動。羅思容的吟唱彷彿召回了開天闢地的古老力量,糅雜生命經驗去浸潤每一次創作。她信奉的「聲音詩學」就是如此,彷彿對著虛空也對著宇宙,對著歷史參與一場浩瀚的對話。

「聲音不只是媒介,而是本源。」為了保留詩與歌最原初的力量,羅思容刻意捨棄傳統編制及錄音流程,細選了鋼琴、手風琴、打擊樂器、單簧管等樂器來共同編織。她帶著樂手一起讀詩,一起進入詩的情緒流動,簡單定下Key 及和弦,「然後就直接進錄音室了!不管我們是三人、五人或者更大的編制,每次湧現出來的情感都有所不同,就像海洋也每天都有變化啊。」

接近即興的錄音方式,每個當下都是唯一且最好的一次。奇妙的是,很少需要重來。羅思容也說,除了一些音韻上的微幅調整,專輯成品與5年前錄製的粗胚,幾乎沒有差別,彷彿在那個被詩附體的夜晚,聲音已臻圓滿。

➤在流動中互為彼此,找到屬於自己的藍

〈女兒〉說的,本來就是眾人的故事,你我的故事。零雨自陳先從照顧母親的經驗出發,將自我生命與他人故事,以及虛構想像揉合成極複雜且多層次的女兒意象,看見她們在不同情境中轉換身分。

生命角色的流動,往往隱藏著不安。尤其當女兒要反過來照顧年邁母親的時刻,不得不成為自己的母親,也成為她的母親。這可能是許多女兒最深層的恐懼,最無能為力的時刻,羅思容刻意保留一種哀莫大於心死的平靜,不生不滅的唱念,聽者彷彿看見一個正在海邊誦念金剛經的女兒。而她的身影,正是我們自身的倒影。(零雨:「唸金剛經這種事情,好像多半是女人會做的吧。」)

然而,女性生命角色的流動,並不全是荒涼的風景,它同時也蘊藏著豐饒與生機。羅思容提起舊作〈跈等阿姆跳舞〉(跟隨媽媽跳舞),記錄了與母親、女兒一同在戶外起舞的片刻。月光灑落,蝴蝶與蜜蜂在身邊穿梭飛舞,超越了血緣與物種的疆界,當下就像五代同堂的生命情境,「我們可以互為母親,互為女兒,互為大地,也互為海洋。」

女性的海洋,是日常涓滴匯流而成的。採訪開始之前,有隻小蟲異常乖順地停留在零雨袖口,她推開窗將小蟲放走,邊說自己只打蚊子。那麼蟑螂呢?「蟑螂也不打。」零雨傳授用抹布網羅蟑螂的祕訣,跟羅思容討論起蟑螂尺寸與移動速度的關係,再聊到每次從超市買回任何物品,得用南僑水晶肥皂細細洗過外包裝才安心。

在日常點滴中建立起屬於自己的秩序,小小的宇宙也因此得以安定,面對流動與轉變便多了從容。歷經過「成為母親的母親」的階段,零雨的時間感卻還童了,「我有時感覺自己是自己的女兒。以前年紀小,遇到事情很容易緊張,現在比較能安撫自己了。」

羅思容忙不迭點頭,「現在可以跟自己玩得很開心,就算媽媽不在身邊,也能陪伴自己。」

「其實女人從來不會長大。」零雨用一種像在形容什麼可愛動物的語氣說道。無論是什麼樣態的女兒,本來就是可愛的,值得愛的。

拍照的碼頭邊,她們衣衫頭髮被風吹起,不會長大的女人笑得開懷。她們身後的天空是藍的,淡水河是藍的,世界的女兒們穿越了浮世藍悲喜藍,讓力量回流到自身,成為滋養的源頭。九十九是接近無限的大,也是接納與等待,包容專屬我們自己的一種藍,互相陪伴,彼此映照。●

定價:690元

【內容簡介➤】

作者簡介:

歌手:羅思容

寫詩、畫畫、唱作歌詩。從獨特的語境尋找富於文學性與音樂性的創作語彙。她的音樂以詩為基調,並吸取北管、地方戲曲、原住民音樂等元素,植根傳統並吸納藍調、爵士、搖滾、古典樂等世界音樂的曲風,帶來多層次的交流對話和想像空間。

歌詩作品《每日》《攬花去》、《多一個》、《落腳》、《今本日係馬》並參與26張合輯,曾榮獲3座金曲獎、金音獎、華語音樂傳媒大獎等。詩文作品發表于《現代詩》、《臺灣文學季刊》、《笠詩刊》、香港《呼吸詩刊》、人間副刊等。中時晚報、幼獅文藝專欄寫作。十餘年來,持續譜唱台灣詩人作品,包含吳濁流、賴和、跨越語言一代詩人、周夢蝶、商禽、零雨…等五十餘家,並於日本、澳門、馬來西亞、香港、中國等地演出,也在流浪之歌音樂節、金鼎獎、總統文化獎頒獎典禮、台北詩歌節、台灣文學館、鍾肇政文學園區等重要典禮演出。版畫作品《愛情魚》、《自由落體》榮獲日本Awagumi版畫大賞的入選獎。

詩人:零雨

本名王美琴,台灣當代重要詩人。台灣大學中文系畢業,美國威斯康辛大學東亞語文碩士,哈佛大學訪問學者。自述30歲後開始寫詩,以第一本詩集《城的連作》踏入詩壇。2022年以詩集《女兒》獲頒台灣文學獎「金典獎」,2025年獲頒紐曼華語文學獎,是繼楊牧、朱天文、張貴興之後,第四位獲得此獎的台灣作家。該獎指出她的作品語言簡潔精煉,卻蘊含複雜意義,融會了古典與現代、東方和西方的文學、哲學、藝術等深厚底蘊,令人驚喜。

零雨寫詩主題多元、詩意浩瀚。生活素樸的她,詩眼透析事物本質,擅長捕捉日常場景的細膩氛圍,抑或是穿梭時空向經典致敬——她將對藝術的熱情,凝鍊成知性冷靜的筆調,創造出獨一無二的語言風格。曾任《國文天地》副總編輯、《現代詩》主編、《現在詩》創社發起人之一、宜蘭大學教師,現已退休專事寫作。她曾獲年度詩獎、吳濁流文學獎、太平洋國際詩歌獎。著有詩集《城的連作》、《消失在地圖上的名字》、《特技家族》、《木冬詠歌集》、《關於故鄉的一些計算》、《我正前往你》、《田園/下午五點四十九分》、《膚色的時光》等。

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量