去(2021)年7月,國家人權委員會公布首份人權調查報告,報告的主角是政治犯林水泉——1961年,競選台北市議員的林水泉,於選舉期間批判國民黨政府,選後即遭逮捕。當局為了規避正當司法程序,逕以《台灣省戒嚴時期取締流氓辦法》,將林水泉送往小琉球接受1年8個月的管訓。這位批評時政的異議分子,自此被烙上「流氓」的印記。

對威權統治政權而言,《台灣省戒嚴時期取締流氓辦法》或許是個便利的法律工具,可以關捕異議分子,也可以隔離政府「看不順眼」的人。嘉義囝仔王信福,因為留著長髮、穿著花襯衫,於1970年遭警方屢以《違警罰法》拘留。隔年——即林水泉因《台灣省戒嚴時期取締流氓辦法》遭到管訓後10年——甫滿18歲的王信福也因同樣的辦法,被送往小琉球管訓。

《台灣省戒嚴時期取締流氓辦法》在前台北市議員林水泉身上,留下一輩子洗刷不掉的汙名,故他不斷申訴:「我不是流氓。」但對寡母養大的王家么子王信福而言,這又何嘗不是個標籤?他沒有偷、不曾搶,只因觸犯《違警罰法》,「積點」成為「流氓」。成為「流氓」那一晚,他不過是深夜看完歌仔戲,就又被抓,就無法回家,那個時代無人通知家屬,更無告知權利,寡母竟不知孩子為何失去了音訊。

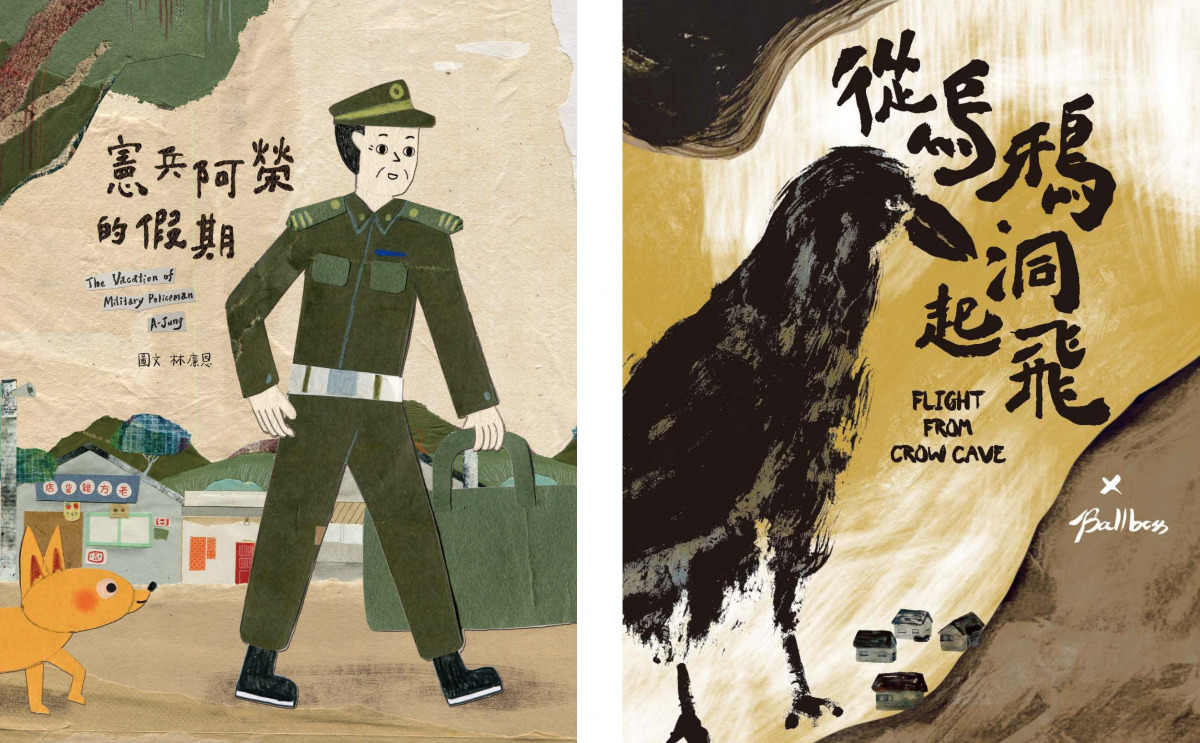

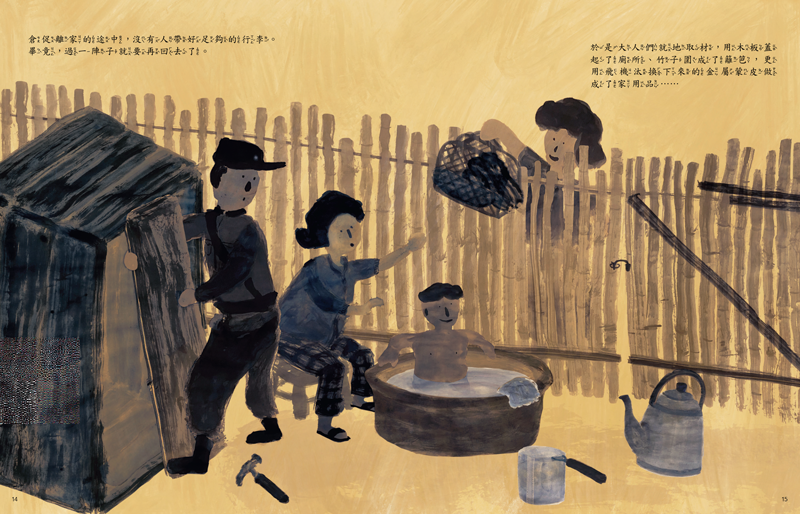

王信福與家人(來源:王信福家屬/圖片提供:衛城出版)

「流氓」這詞對王信福而言,並不只是汙名而已,還影響了他的人生。解嚴後恢復自由的他,意外被捲入嘉義雙警命案,遭辦案人員認定為主謀;司法不僅無法給予公道,還在判決書前羅列流氓前科:壞人就是會做壞事。

2011年,作家張娟芬在群組信件中,看到王信福死刑定讞的新聞。多年投入冤案書寫的她,「單單從這個新聞報導的基本架構,就知道他是一個沒有證據的案子。」深知此案平反的困難,張娟芬因此投入《流氓王信福》的書寫。此書於今(2022)年出版。

「管訓的這一段過去,是威權國家不義的高壓統治,在少年王信福身上烙下『壞人』的烙印,以後一路不回頭。」為了說明王信福這個小人物的命運如何受那威權統治政權宰制,張娟芬耙梳了《台灣省戒嚴時期取締流氓辦法》與日治時期以降的「流氓管理」等法制歷史,細緻釐清其中問題。

「流氓在其他國家是治安問題,但是在臺灣,流氓是國安問題。」

張娟芬在書中寫道:「威權政府的眼光是充滿想像力的。流氓會犯罪,犯罪就會製造社會動盪,社會動盪就會引發敵人來犯,可見流氓從一開始就是敵人派來的,是敵人企圖顛覆我政府的奸計,所以我們必須制敵機先,在流氓還沒開始犯罪的時候,就先偵測出他們是誰、躲在哪裡,然後抓起來集中管理,加以改造。」

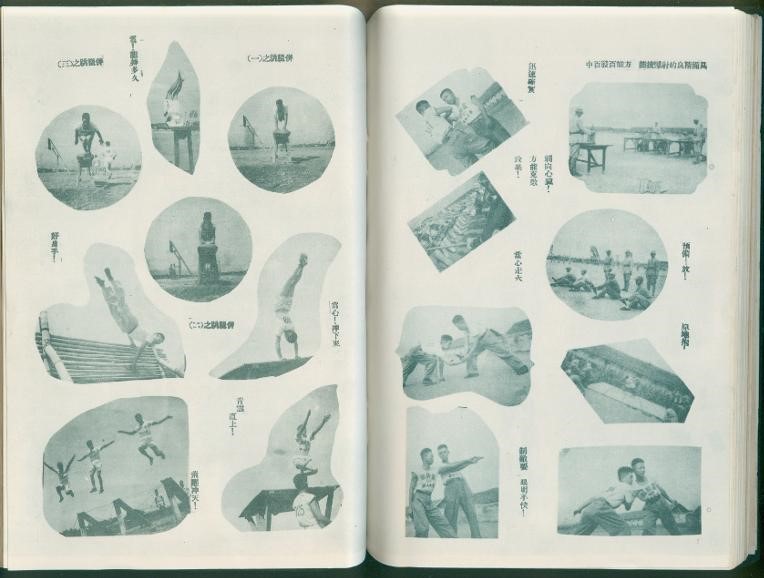

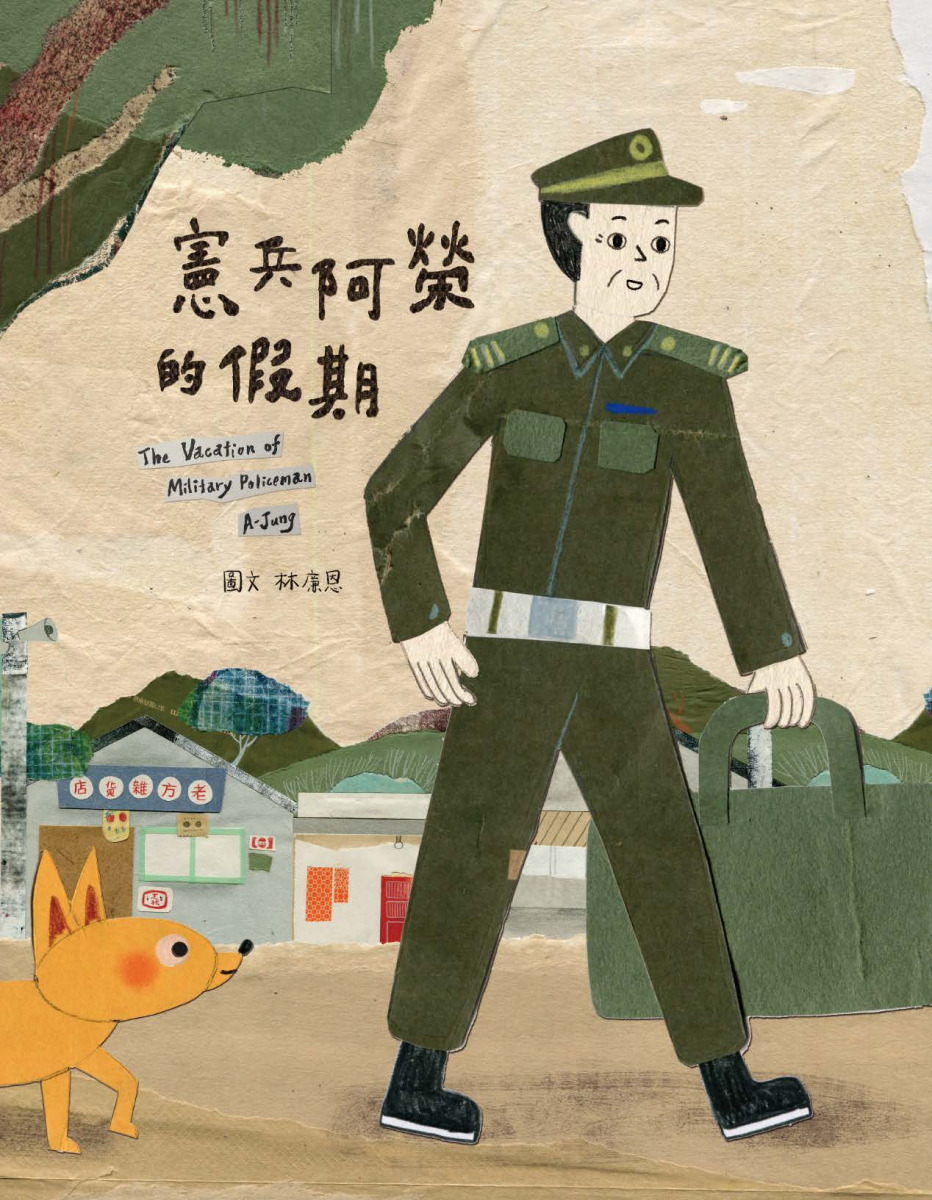

《台灣省戒嚴時期取締流氓辦法》(圖片提供:衛城出版)

➤張娟芬與解嚴 1970,張娟芬出生這一年,政治犯林水泉因案在綠島坐牢,而王信福則因穿著不為當局所喜,屢遭警方拘留。當時沒有人可以預見民主自由會在哪一天到來,被警察拘留的王信福更不會想像得到,即使民主解嚴他仍然無法自由。

生於戒嚴時期的少女張娟芬,對教育體制不滿,對學校牆外的喧嚷則很是好奇。日後以〈罵幹的方式〉抨擊媒體霸權的她,在國中時期已善讀書報,從中感覺社會變化,也敏銳感知媒體遭到管制,因此,她給自己安排的課後活動,即是參加政見發表會——這樣才能聽到「這些人」說話。

上了高中的張娟芬,對於政治的狂熱到達高點。但她的戒嚴記憶不僅與政治思考相嵌,彼時各種社會新聞與議題討論的迸發,更引領她的社會意識。「回想起來也很合理,因為整個社會就像是一個悶了很久的鍋子,你可以聽到水已經開了,鍋蓋已經噗嚕作響了,有種改變前夕湧動的感覺。」

張娟芬戒嚴的記憶連結著閱讀——《當代》和《人間》雜誌可以在圖書館看到,《臺灣新文化》與《中國論壇》就要到光華商場找。在這些期刊文章中的觀點與論述中,受到社會學式分析的吸引,因此即使知道政治法律具有急迫性,但她選讀的是社會系,「我讀書的過程有點像小孩子抓周,面前有很多東西,而你就隨手抓了一個。」

大學加入女研社、參與婦運,於張娟芬而言,也是一種「抓周」——最初是讀了政大哲學系教授蔡美麗所寫的女性主義思潮文章,加上日常生活中遭遇的不公平經驗,讓她對性別議題產生興趣。但當時女性主義思潮在臺灣仍處於萌芽階段,即使是最高學府的台大校園裡,也只有「婚姻與家庭」這門課勉強與性別議題擦到邊,而婦運團體不談理論、少有論述,求知若渴的年輕人只能靠組織讀書會以及校際間彼此討論帶動,以形成自己的知識論述。「那時候,我覺得在婦運上,能夠培養思考的土壤是非常貧瘠的,我們只能透過自學,去耕耘這個土壤。」

「自學」一直是張娟芬進入各個歷程的方法與路徑。出於對填鴨式教育的厭惡,感覺到「受夠了」的她在上大學之後,便採用自己的方式學習,再無法忍受在書冊上畫重點。即使日後讀碩博士,她閱讀的文獻資料上都是白淨無痕的,彷彿以此對抗昔日困她難受的體制,故自覺如「孤狼」一般,獨自在各種知識與資料間摸索。

「在那種機械化的大機器裡,就是要讓你麻木。」張娟芬說,讀書霸占了學生所有的時間,對於社會的關心也因此被壓抑,儘管她自己並未因此失去對政治的關心及對社會的好奇,卻也清楚發現自己的政治熱情彷彿在高三那一年、政府宣布解嚴時急速退潮,「解嚴好像代表這件事情解決了,所以,高中畢業,對我來說,也就代表那個關心政治的階段結束了。」

潮水既會退,自然也會漲。民主化多年後,隨著政治檔案開放,張娟芬再次回溯戒嚴時期——一個超越她過往認識的威權統治體制——並為此產生憤怒的情緒。

「對我這種早就有批判意識的人來說,讀了這些檔案,還是會叫我吃驚。」蔣中正介入判決這類證據於她就夠衝擊,為了研究王信福案看的政治檔案,更讓她無法置信:「我從檔案中認知到,原來那個威權的強度竟到了這種程度,背離我們已視為理所當然的民主制度那麼大。」

例如警總,張娟芬說,她原本看不懂為何這個組織既有情報、又行管訓,甚至還包了審判,後來才驚覺此種疑惑,僅僅是因為自己「用民主的腦袋」在觀看過去。而正是在這種帶著問號閱讀檔案,又從檔案中理出視角的反覆過程中,她穿越了時空,看到屬於王信福的戒嚴經驗。

➤張娟芬與王信福 王信福是2011年當年的第10個死刑定讞案(隔日則是邱和順死刑定讞案宣布)。歷經前一年整個社會對於廢死議題的劍拔弩張,議論喧囂,死刑定讞的接連宣布,對相關的人權團體或許是不小的打擊。

素來與人群和行動保持點距離,維持孤鳥姿態的張娟芬,對於2010年圍繞著廢死的仇恨言論與社會躁動,到了難以忍受的地步,「過去儘管也會有街頭巷議,但網路的瘋狂言論不會出現在主流媒體上。過往的主流媒體至少還維持一個比較低度的標準,如今已看不到媒體在把關。」英雌俠義的張娟芬直覺「廢死」有難,她必須更積極參與,更深度投入這個議題才行,於是拔筆論戰,輯成《殺戮的艱難》。

王信福,正也是在她下決心投入廢死議題後,抓住她眼光的名字。當時,張娟芬只覺這個僅憑筆錄供述做為證據的案子充滿疑點,但因為無其他證據,也清楚救援會很困難。

然而,普通人若知絕望艱難,或許置之不理而後放棄,可張娟芬卻反其道而行:「我們(廢死聯盟)當然是這個社會裡面很微不足道的一小群人,但是,我們也是最後一道防線。如果我們說這個案件太困難沒救,就真的不會有救了。」

「可是我會覺得不服氣啊。」語氣始終平和的張娟芬只要提到案件,情緒就會溢出來,語氣也更為堅定:「只要判決是錯的,就值得救援。」

「越是證據不足,我們就越要堅持無罪推定原則。」她強調,儘管王信福案的救援不算容易,但從另一個角度來說,這也是無罪推定原則的最完美案例,「這個案子正是考驗我們對無罪推定原則的信心或信念有多強。」

王信福案是張娟芬深度書寫的第三個冤案,理應駕輕就熟,但整個訪談過程中,她除了反覆訴說此案救援的困難,還不斷描述這個書寫計畫對她的折磨——兩者皆令她有屢屢撞牆的「絕望」。如同她在此書後記所寫:「寫《流氓王信福》感覺如同無米之炊,每一條路都是死巷,每一扇門都敲不開。」

路首先堵在訪談。她本以為王信福具有很好發展的故事線,但在訪談環境與當事人敘事能力的限制下,訪談難以進行下去,「做質化研究都知道,如果內容重複出現,就已經到底了。」

無法做出王信福年表的張娟芬,決定從外部繞進,從政治檔案著手,但這也不是一條容易的路,讓她挫折非常。例如她曾花很大力氣去比對警總檔案,可檔案裡只有台中地院借提這類資訊,連筆錄都沒有。她不免自嘲:畢竟,那是王信福,不是雷震。社會對小人物無情、歷史難見小人物身影,就連國家檔案都吝於給小人物多一點紀錄,在檔案裡大海撈針的張娟芬,不論如何尋找,都只能找到「碎片」,更不用說這些碎片還是威權國家替他寫的日記,只寫他為惡作壞。

儘管過程艱辛,但張娟芬說著說著,仍表示這並非無用之功,至少閱讀這些檔案幫助她更瞭解當時的背景,而她在消化檔案資料後,也才有分析的眼光。

1959年行政院明白將流氓問題定位為政治問題。(來源:國家檔案局/圖片提供:衛城出版)

流氓制度是將王信福與國家體制連結一起的中介,張娟芬在這項法制相關的檔案中浸泡最久、最有收穫。一頭栽入檔案裡的她,認知因此被顛覆了——以前提到流氓,人們腦海會連結到黑道大哥或幫派首領,至少是刑案累犯。但她在檔案中看到的「流氓」,卻非如此,例如王信福,他才剛成年,什麼也不是,就這樣「進去了」。

「流氓制度是臺灣戰後威權統治頻繁使用的壓制手段,它標示著那個年代法制的荒謬與人權的侵害,並且因為為期甚久,打擊範圍甚大,影響也深遠,此其大也。」

張娟芬在序裡如此寫道,要瞭解王信福發生什麼事,自也要從這個面向著手。

但這個制度,過往少人研究,張娟芬得透過大量檔案耕耘自己的論述。對於前行研究的稀薄,張娟芬的回應扼要清晰:「因為他們是流氓。」戒嚴時期受到人權侵害的案例中,受到注意的大多是知識分子、或是有理想性的,帶了點政治意味,而流氓並不在這種「好人無罪」的範疇裡。但畢竟這也是一套當時政府都深知無法源依據的制度,因此,張娟芬曾對曾任促轉會兼任委員的尤伯祥律師提出建議:這群因行政不法飽受人權侵害的「流氓」,也可能需要救濟與平反(按:國家人權委員會亦就林水泉案建議促轉會研議修法,而促轉會也已擬定法案)。

「因為是流氓,你就接受他是壞人嗎?」張娟芬問。

少年王信福(來源:王信福家屬/圖片提供:衛城出版)

➤非虛構寫作與公共議題 如同過往在冤案書寫所做的功課,針對王信福案,張娟芬也花了不少時間研讀卷證,甚至自承在此案所下的功夫遠超過以往。而這自然也與王信福案只有供述證據難以翻案有關,「我看卷的仔細程度,跟那個案件絕望程度成正比啊。」

張娟芬在卷證所下的功夫,還包含將博士論文使用的研究方法,以更進一步的方式,應用在此案的判決分析上。她解釋道:判決中做出的「認定」與「證據」之間,時常有著巨大的斷裂,例如犯罪動機是殺人滅口,但後續判決卻沒有可以支撐這個認定的證據。於是,她在王信福案中透過編碼分析,展示這個論證方式:「那個時候做這個,也是因為絕望啦。」

與張娟芬的訪談過程中,凡是提到《流氓王信福》的書寫,她多會以「挫折」開頭,以「絕望」結尾。若粗糙仿效張娟芬對王信福案判決的編碼,可從訪談紀錄中計算出她共提及6次絕望,14次挫折。不得不說,這個數據實在很不符合外界對張娟芬聰穎、堅毅的認知。

然而,進一步追問她如何使自己持續且規律寫作?得到的回答更讓人吃驚——她稱自己是個「軟爛」的人,「別人是睡到自然醒,我是睡到睡不著。」

宣稱自己沒有正職工作、不入體制,提早過著退休老人生活的張娟芬,在書寫此書期間,「2048」打到八萬多分,整天都玩些簡單的遊戲,「我就是在浪費時間嘛,我對自己非常不滿。」

但張娟芬也深知,這無非是她的「心魔」所致:「心魔會對我說我不夠好,我就真的做不出來了。」於是她會在該寫書時,在網路上亂晃,在整日一事無成後,繼續譴責自己。

那怎麼辦?張娟芬表示,這個時候,她會去讀自己過去的作品,甚至是日記,以另一個眼重新光看自己,並說服自己:「沒關係,你只是現在不行了。再過一陣子就會好了,你就會恢復正常了。」

她還記得書寫《無彩青春》時,會在三更半夜突然激動,認為這書就是該她寫的,是她可以寫的,只因為深深感覺到自己的邏輯思考能力可與司法這個領域相應。儘管如今,她「心魔」強大到連看自己現在寫的日記都不順眼,甚至審判自己「連日記都寫不好」。不過對於書寫冤案這事,張娟芬仍然堅定,稱:對於蘇建和案書寫的滿足感,在於嘗試建立一個合理的敘事,以打擊不合理的敘事。面對王信福案,仍是這樣的立場,而這樣的立場,正是她對非虛構寫作或是公共書寫的看法。

少女張娟芬不滿足於受管制的媒體,自行去聽政見發表會;長大的張娟芬對主流媒體墮落的不滿,則是以自己的寫作來對抗。「民主理論裡,都會說媒體扮演很重要的角色,例如追查真相,或是促成社會不同立場之間相互理解。當我們的媒體不再具這種功能時,就是非虛構寫作在扮演這個角色。」

電影《審判王信福》特映會即將上映

但也不得不問:在社會大眾對於「正義」淺薄的定義下,冤案書寫是否真的能夠改變些什麼?她的回答就跟對救援王信福的回應一樣:只能去做。畢竟,長期觀察性別議題、參與蘇案救援的她,確實看到社會進步與行動凝聚,即使這樣的時刻並不常發生。

「或許也是要誠實地認知到,這個世界的改變是就是如此緩慢,只有電影才會有魔法一點,整個城市都照亮了的情節。」張娟芬舉她在《殺戮的艱難》裡最後提到的句子激勵彼此:

「前路還長,我目光如豆,僅專心走好腳下這一步。 」

即使王信福案是個令人絕望的案子,即使這本書的書寫充滿挫折,但張娟芬始終沒有放棄的想法。如其後記所說:「如果這書是寫好玩的,我早該放棄了,但這是死刑案件,又是一個威權餘緒陰魂不散的例子,平反王信福,有著司法改革、廢除死刑與轉型正義的多重意義。於是這書便與案件的救援一起,充滿挫折地繼續下去。」●

流氓王信福 內容簡介➤ 】

作者簡介: 張娟芬

儘管政府並無意讓人失去住所,然而住在租賃屋中的家戶需定期繳交各式文件與更新租約,這使人感受到自己處在不穩定、不安全的狀態。加上大眾對於貧困者的污名、偏見,儘管鄰里間因處境相似而能彼此體諒、互助,卻仍難以使人凝聚、團結。如同臥底社會學家馬修.戴斯蒙(Matthew Desmond)的居住直擊報告《下一個家在何方》指出的:「社區一旦在居民的眼裡成了剝奪與罪惡的代名詞、成了『各類觸礁人生』的報到處,那他們就會對社區裡的政治能量喪失信心。」

儘管政府並無意讓人失去住所,然而住在租賃屋中的家戶需定期繳交各式文件與更新租約,這使人感受到自己處在不穩定、不安全的狀態。加上大眾對於貧困者的污名、偏見,儘管鄰里間因處境相似而能彼此體諒、互助,卻仍難以使人凝聚、團結。如同臥底社會學家馬修.戴斯蒙(Matthew Desmond)的居住直擊報告《下一個家在何方》指出的:「社區一旦在居民的眼裡成了剝奪與罪惡的代名詞、成了『各類觸礁人生』的報到處,那他們就會對社區裡的政治能量喪失信心。」

人物》理解、抵抗或追求真相,非虛構或冤案寫作的意義:訪張娟芬談《流氓王信福》

去(2021)年7月,國家人權委員會公布首份人權調查報告,報告的主角是政治犯林水泉——1961年,競選台北市議員的林水泉,於選舉期間批判國民黨政府,選後即遭逮捕。當局為了規避正當司法程序,逕以《台灣省戒嚴時期取締流氓辦法》,將林水泉送往小琉球接受1年8個月的管訓。這位批評時政的異議分子,自此被烙上「流氓」的印記。

對威權統治政權而言,《台灣省戒嚴時期取締流氓辦法》或許是個便利的法律工具,可以關捕異議分子,也可以隔離政府「看不順眼」的人。嘉義囝仔王信福,因為留著長髮、穿著花襯衫,於1970年遭警方屢以《違警罰法》拘留。隔年——即林水泉因《台灣省戒嚴時期取締流氓辦法》遭到管訓後10年——甫滿18歲的王信福也因同樣的辦法,被送往小琉球管訓。

《台灣省戒嚴時期取締流氓辦法》在前台北市議員林水泉身上,留下一輩子洗刷不掉的汙名,故他不斷申訴:「我不是流氓。」但對寡母養大的王家么子王信福而言,這又何嘗不是個標籤?他沒有偷、不曾搶,只因觸犯《違警罰法》,「積點」成為「流氓」。成為「流氓」那一晚,他不過是深夜看完歌仔戲,就又被抓,就無法回家,那個時代無人通知家屬,更無告知權利,寡母竟不知孩子為何失去了音訊。

「流氓」這詞對王信福而言,並不只是汙名而已,還影響了他的人生。解嚴後恢復自由的他,意外被捲入嘉義雙警命案,遭辦案人員認定為主謀;司法不僅無法給予公道,還在判決書前羅列流氓前科:壞人就是會做壞事。

2011年,作家張娟芬在群組信件中,看到王信福死刑定讞的新聞。多年投入冤案書寫的她,「單單從這個新聞報導的基本架構,就知道他是一個沒有證據的案子。」深知此案平反的困難,張娟芬因此投入《流氓王信福》的書寫。此書於今(2022)年出版。

「管訓的這一段過去,是威權國家不義的高壓統治,在少年王信福身上烙下『壞人』的烙印,以後一路不回頭。」為了說明王信福這個小人物的命運如何受那威權統治政權宰制,張娟芬耙梳了《台灣省戒嚴時期取締流氓辦法》與日治時期以降的「流氓管理」等法制歷史,細緻釐清其中問題。

張娟芬在書中寫道:「威權政府的眼光是充滿想像力的。流氓會犯罪,犯罪就會製造社會動盪,社會動盪就會引發敵人來犯,可見流氓從一開始就是敵人派來的,是敵人企圖顛覆我政府的奸計,所以我們必須制敵機先,在流氓還沒開始犯罪的時候,就先偵測出他們是誰、躲在哪裡,然後抓起來集中管理,加以改造。」

➤張娟芬與解嚴

1970,張娟芬出生這一年,政治犯林水泉因案在綠島坐牢,而王信福則因穿著不為當局所喜,屢遭警方拘留。當時沒有人可以預見民主自由會在哪一天到來,被警察拘留的王信福更不會想像得到,即使民主解嚴他仍然無法自由。

生於戒嚴時期的少女張娟芬,對教育體制不滿,對學校牆外的喧嚷則很是好奇。日後以〈罵幹的方式〉抨擊媒體霸權的她,在國中時期已善讀書報,從中感覺社會變化,也敏銳感知媒體遭到管制,因此,她給自己安排的課後活動,即是參加政見發表會——這樣才能聽到「這些人」說話。

上了高中的張娟芬,對於政治的狂熱到達高點。但她的戒嚴記憶不僅與政治思考相嵌,彼時各種社會新聞與議題討論的迸發,更引領她的社會意識。「回想起來也很合理,因為整個社會就像是一個悶了很久的鍋子,你可以聽到水已經開了,鍋蓋已經噗嚕作響了,有種改變前夕湧動的感覺。」

張娟芬戒嚴的記憶連結著閱讀——《當代》和《人間》雜誌可以在圖書館看到,《臺灣新文化》與《中國論壇》就要到光華商場找。在這些期刊文章中的觀點與論述中,受到社會學式分析的吸引,因此即使知道政治法律具有急迫性,但她選讀的是社會系,「我讀書的過程有點像小孩子抓周,面前有很多東西,而你就隨手抓了一個。」

大學加入女研社、參與婦運,於張娟芬而言,也是一種「抓周」——最初是讀了政大哲學系教授蔡美麗所寫的女性主義思潮文章,加上日常生活中遭遇的不公平經驗,讓她對性別議題產生興趣。但當時女性主義思潮在臺灣仍處於萌芽階段,即使是最高學府的台大校園裡,也只有「婚姻與家庭」這門課勉強與性別議題擦到邊,而婦運團體不談理論、少有論述,求知若渴的年輕人只能靠組織讀書會以及校際間彼此討論帶動,以形成自己的知識論述。「那時候,我覺得在婦運上,能夠培養思考的土壤是非常貧瘠的,我們只能透過自學,去耕耘這個土壤。」

「自學」一直是張娟芬進入各個歷程的方法與路徑。出於對填鴨式教育的厭惡,感覺到「受夠了」的她在上大學之後,便採用自己的方式學習,再無法忍受在書冊上畫重點。即使日後讀碩博士,她閱讀的文獻資料上都是白淨無痕的,彷彿以此對抗昔日困她難受的體制,故自覺如「孤狼」一般,獨自在各種知識與資料間摸索。

「在那種機械化的大機器裡,就是要讓你麻木。」張娟芬說,讀書霸占了學生所有的時間,對於社會的關心也因此被壓抑,儘管她自己並未因此失去對政治的關心及對社會的好奇,卻也清楚發現自己的政治熱情彷彿在高三那一年、政府宣布解嚴時急速退潮,「解嚴好像代表這件事情解決了,所以,高中畢業,對我來說,也就代表那個關心政治的階段結束了。」

潮水既會退,自然也會漲。民主化多年後,隨著政治檔案開放,張娟芬再次回溯戒嚴時期——一個超越她過往認識的威權統治體制——並為此產生憤怒的情緒。

「對我這種早就有批判意識的人來說,讀了這些檔案,還是會叫我吃驚。」蔣中正介入判決這類證據於她就夠衝擊,為了研究王信福案看的政治檔案,更讓她無法置信:「我從檔案中認知到,原來那個威權的強度竟到了這種程度,背離我們已視為理所當然的民主制度那麼大。」

例如警總,張娟芬說,她原本看不懂為何這個組織既有情報、又行管訓,甚至還包了審判,後來才驚覺此種疑惑,僅僅是因為自己「用民主的腦袋」在觀看過去。而正是在這種帶著問號閱讀檔案,又從檔案中理出視角的反覆過程中,她穿越了時空,看到屬於王信福的戒嚴經驗。

➤張娟芬與王信福

王信福是2011年當年的第10個死刑定讞案(隔日則是邱和順死刑定讞案宣布)。歷經前一年整個社會對於廢死議題的劍拔弩張,議論喧囂,死刑定讞的接連宣布,對相關的人權團體或許是不小的打擊。

素來與人群和行動保持點距離,維持孤鳥姿態的張娟芬,對於2010年圍繞著廢死的仇恨言論與社會躁動,到了難以忍受的地步,「過去儘管也會有街頭巷議,但網路的瘋狂言論不會出現在主流媒體上。過往的主流媒體至少還維持一個比較低度的標準,如今已看不到媒體在把關。」英雌俠義的張娟芬直覺「廢死」有難,她必須更積極參與,更深度投入這個議題才行,於是拔筆論戰,輯成《殺戮的艱難》。

王信福,正也是在她下決心投入廢死議題後,抓住她眼光的名字。當時,張娟芬只覺這個僅憑筆錄供述做為證據的案子充滿疑點,但因為無其他證據,也清楚救援會很困難。

然而,普通人若知絕望艱難,或許置之不理而後放棄,可張娟芬卻反其道而行:「我們(廢死聯盟)當然是這個社會裡面很微不足道的一小群人,但是,我們也是最後一道防線。如果我們說這個案件太困難沒救,就真的不會有救了。」

「可是我會覺得不服氣啊。」語氣始終平和的張娟芬只要提到案件,情緒就會溢出來,語氣也更為堅定:「只要判決是錯的,就值得救援。」

「越是證據不足,我們就越要堅持無罪推定原則。」她強調,儘管王信福案的救援不算容易,但從另一個角度來說,這也是無罪推定原則的最完美案例,「這個案子正是考驗我們對無罪推定原則的信心或信念有多強。」

王信福案是張娟芬深度書寫的第三個冤案,理應駕輕就熟,但整個訪談過程中,她除了反覆訴說此案救援的困難,還不斷描述這個書寫計畫對她的折磨——兩者皆令她有屢屢撞牆的「絕望」。如同她在此書後記所寫:「寫《流氓王信福》感覺如同無米之炊,每一條路都是死巷,每一扇門都敲不開。」

路首先堵在訪談。她本以為王信福具有很好發展的故事線,但在訪談環境與當事人敘事能力的限制下,訪談難以進行下去,「做質化研究都知道,如果內容重複出現,就已經到底了。」

無法做出王信福年表的張娟芬,決定從外部繞進,從政治檔案著手,但這也不是一條容易的路,讓她挫折非常。例如她曾花很大力氣去比對警總檔案,可檔案裡只有台中地院借提這類資訊,連筆錄都沒有。她不免自嘲:畢竟,那是王信福,不是雷震。社會對小人物無情、歷史難見小人物身影,就連國家檔案都吝於給小人物多一點紀錄,在檔案裡大海撈針的張娟芬,不論如何尋找,都只能找到「碎片」,更不用說這些碎片還是威權國家替他寫的日記,只寫他為惡作壞。

儘管過程艱辛,但張娟芬說著說著,仍表示這並非無用之功,至少閱讀這些檔案幫助她更瞭解當時的背景,而她在消化檔案資料後,也才有分析的眼光。

流氓制度是將王信福與國家體制連結一起的中介,張娟芬在這項法制相關的檔案中浸泡最久、最有收穫。一頭栽入檔案裡的她,認知因此被顛覆了——以前提到流氓,人們腦海會連結到黑道大哥或幫派首領,至少是刑案累犯。但她在檔案中看到的「流氓」,卻非如此,例如王信福,他才剛成年,什麼也不是,就這樣「進去了」。

張娟芬在序裡如此寫道,要瞭解王信福發生什麼事,自也要從這個面向著手。

但這個制度,過往少人研究,張娟芬得透過大量檔案耕耘自己的論述。對於前行研究的稀薄,張娟芬的回應扼要清晰:「因為他們是流氓。」戒嚴時期受到人權侵害的案例中,受到注意的大多是知識分子、或是有理想性的,帶了點政治意味,而流氓並不在這種「好人無罪」的範疇裡。但畢竟這也是一套當時政府都深知無法源依據的制度,因此,張娟芬曾對曾任促轉會兼任委員的尤伯祥律師提出建議:這群因行政不法飽受人權侵害的「流氓」,也可能需要救濟與平反(按:國家人權委員會亦就林水泉案建議促轉會研議修法,而促轉會也已擬定法案)。

「因為是流氓,你就接受他是壞人嗎?」張娟芬問。

➤非虛構寫作與公共議題

如同過往在冤案書寫所做的功課,針對王信福案,張娟芬也花了不少時間研讀卷證,甚至自承在此案所下的功夫遠超過以往。而這自然也與王信福案只有供述證據難以翻案有關,「我看卷的仔細程度,跟那個案件絕望程度成正比啊。」

張娟芬在卷證所下的功夫,還包含將博士論文使用的研究方法,以更進一步的方式,應用在此案的判決分析上。她解釋道:判決中做出的「認定」與「證據」之間,時常有著巨大的斷裂,例如犯罪動機是殺人滅口,但後續判決卻沒有可以支撐這個認定的證據。於是,她在王信福案中透過編碼分析,展示這個論證方式:「那個時候做這個,也是因為絕望啦。」

與張娟芬的訪談過程中,凡是提到《流氓王信福》的書寫,她多會以「挫折」開頭,以「絕望」結尾。若粗糙仿效張娟芬對王信福案判決的編碼,可從訪談紀錄中計算出她共提及6次絕望,14次挫折。不得不說,這個數據實在很不符合外界對張娟芬聰穎、堅毅的認知。

然而,進一步追問她如何使自己持續且規律寫作?得到的回答更讓人吃驚——她稱自己是個「軟爛」的人,「別人是睡到自然醒,我是睡到睡不著。」

宣稱自己沒有正職工作、不入體制,提早過著退休老人生活的張娟芬,在書寫此書期間,「2048」打到八萬多分,整天都玩些簡單的遊戲,「我就是在浪費時間嘛,我對自己非常不滿。」

但張娟芬也深知,這無非是她的「心魔」所致:「心魔會對我說我不夠好,我就真的做不出來了。」於是她會在該寫書時,在網路上亂晃,在整日一事無成後,繼續譴責自己。

那怎麼辦?張娟芬表示,這個時候,她會去讀自己過去的作品,甚至是日記,以另一個眼重新光看自己,並說服自己:「沒關係,你只是現在不行了。再過一陣子就會好了,你就會恢復正常了。」

她還記得書寫《無彩青春》時,會在三更半夜突然激動,認為這書就是該她寫的,是她可以寫的,只因為深深感覺到自己的邏輯思考能力可與司法這個領域相應。儘管如今,她「心魔」強大到連看自己現在寫的日記都不順眼,甚至審判自己「連日記都寫不好」。不過對於書寫冤案這事,張娟芬仍然堅定,稱:對於蘇建和案書寫的滿足感,在於嘗試建立一個合理的敘事,以打擊不合理的敘事。面對王信福案,仍是這樣的立場,而這樣的立場,正是她對非虛構寫作或是公共書寫的看法。

少女張娟芬不滿足於受管制的媒體,自行去聽政見發表會;長大的張娟芬對主流媒體墮落的不滿,則是以自己的寫作來對抗。「民主理論裡,都會說媒體扮演很重要的角色,例如追查真相,或是促成社會不同立場之間相互理解。當我們的媒體不再具這種功能時,就是非虛構寫作在扮演這個角色。」

但也不得不問:在社會大眾對於「正義」淺薄的定義下,冤案書寫是否真的能夠改變些什麼?她的回答就跟對救援王信福的回應一樣:只能去做。畢竟,長期觀察性別議題、參與蘇案救援的她,確實看到社會進步與行動凝聚,即使這樣的時刻並不常發生。

「或許也是要誠實地認知到,這個世界的改變是就是如此緩慢,只有電影才會有魔法一點,整個城市都照亮了的情節。」張娟芬舉她在《殺戮的艱難》裡最後提到的句子激勵彼此:

即使王信福案是個令人絕望的案子,即使這本書的書寫充滿挫折,但張娟芬始終沒有放棄的想法。如其後記所說:「如果這書是寫好玩的,我早該放棄了,但這是死刑案件,又是一個威權餘緒陰魂不散的例子,平反王信福,有著司法改革、廢除死刑與轉型正義的多重意義。於是這書便與案件的救援一起,充滿挫折地繼續下去。」●

作者:張娟芬

出版:衛城出版

定價:450元

【內容簡介➤】

作者簡介:張娟芬

國立台灣大學社會系畢業,丹麥奧胡斯大學與德國漢堡大學聯合授予新聞學碩士,德國漢堡大學與匈牙利羅蘭大學聯合授予犯罪學博士。現為台灣廢除死刑推動聯盟理事長。

著有《姊妹戲牆:女同志運動學》、《愛的自由式:女同志故事書》、《無彩青春》、《走進泥巴國》、《殺戮的艱難》、《十三姨KTV殺人事件》。

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量