榮獲2021拉加茲童書大獎的插畫家林廉恩,以及入選2022波隆那插畫展的Ballboss,近期分別推出眷村繪本《憲兵阿榮的假期》及《從烏鴉洞起飛》,是兩人得獎後的最新作品。耐人尋味的是,兩人均坦言,雖然故事場景就座落在老家的隔壁小鎮或以前就讀的學校旁,但過去他們對於眷村其實只有老藝人、綜藝節目或者電視劇《光陰的故事》等片面又模糊的印象。

當眷村拆遷已成往事,距1990年代眷村文學大量噴發也已屆30年,兩個眷村的「外圍人士」為何起意以此為題材創作繪本?眷村故事的書寫,在今日蘊含了什麼特殊深意?兩位創作者從中獲得哪些別於以往的感觸與啟發?以下是Openbook的採訪報導。

➤以圖像故事在孩童心中投影,重現社區人情味 原來,這兩部繪本是「台灣眷村系列繪本」計畫之一。林廉恩與Ballboss兩位年輕創作者,應中華民國眷村資源中心的邀請,整合文化部「國家文化記憶庫」的資材,將歷史記憶活用至創作中。

林廉恩獲邀的主題,為桃園的憲光二村。她自言從小生長在都市公寓,身邊沒有眷村朋友,也不認識職業軍人,甚至長大後才真正理解眷村「眷」字的涵義。大學時雖然憲光二村就在學校旁邊,但當時居民已遷離,村子成半廢棄狀態,所以直到這次創作,才有機會正式認識它。

林廉恩以桃園憲光二村為背景創作《憲兵阿榮的假期》,帶出眷村日常風景(桃園文化局提供)

《憲兵阿榮的假期》故事裡的憲光二村,實際位於桃園龜山,興建於1968年,與中壢馬祖新村及大溪太武新村,並稱「桃園眷村鐵三角」。憲光二村是桃園唯一憲兵眷村,也是目前全台唯一被保存下來的憲兵眷舍。在歲月中停格的眷村舊址氛圍樸實寧靜,曾吸引電視劇《光陰的故事》到此取景,也是網美拍照打卡的聖地,近年開始進行修復工程,將規畫為台灣首座「移民博物館」。

林廉恩說,不管是來自電視劇的片面印象或本次取得的田調資材,眷村給她的感受,都是村民超像大家庭般彼此照應的人情味社區,因此她決定從這裡切入發揮。此外考慮到現在的孩子們缺乏眷村經驗,因此她希望以單純的故事,讓小朋友沒有壓力地進入這本書。

林廉恩說:「我想先讓大小朋友都能獲得視覺上的愉悅,所以著重在自己擅長的圖像上,例如狗狗在路上遇到的眷村場景,以及阿榮身為憲兵的個性。當孩子把故事讀完後,家長就可以再伺機補充一些眷村的背景知識給孩子知道。」

➤走進懷舊眷村場景,跟著憲兵阿榮一起破案 充滿童趣的《憲兵阿榮的假期》,描述熱心正直的阿榮休假回到憲光二村後,集合村裡的孩子(與狗狗小黃),一起追查鄰居失竊案的故事,是很適合小小孩獨力閱讀或親子共讀的繪本。

書中呈現的眷村景象,一是來自阿榮家中、二是憲光二村的大街小巷。阿榮家有許多昔日物件,例如掛滿牆上的獎狀、勳章、書法、國畫、國父遺照,還有當年形如秋海棠(而非老母雞)的中國地圖。廚房裡可以看到舊時裝了小紗門的傳統菜櫥,一旁的蒸籠還是竹編的,那時最高科技的家電產品,可能就是牆邊那台厚墩墩的電晶體收音機。

跟著奮勇的狗狗小黃來到街上,一路遇見老方雜貨店、寫著大大勵志口號的榕樹廣場,廣場上還有露天的「蚊子電影院」,聚集了眾多村民一同熱熱鬧鬧地欣賞電影。隨著故事推展,加入協尋的村民也越來越多,直到天色昏暗,竊案的真相終於水落石出,而連同村人自對岸遷徙來台的腳下草鞋、貼身攜帶的便當鐵盒等舊物,也像突然被開啟的時光寶盒般,隨陳年記憶躍現在眾人眼前。

《憲兵阿榮的假期》透過童趣的圖像讓孩子輕鬆閱讀、認識眷村(桃園文化局提供)

➤從人們對家的嚮往出發,畫出大時代小人物的人生歷程 有別於《憲兵阿榮的假期》鎖定小小孩,Ballboss的《從烏鴉洞起飛》則是將時空拉到故事最遙遠的源頭,帶讀者從飛往台灣的軍機開始說起。

在台中大甲長大的Ballboss,選擇隔壁小鎮清水的眷村進行創作。他表示接手案子後,第一個聯想到表演工作坊的《寶島一村》,那是眾多眷村背景的創作者濃縮的集合體,是某個年代巨大的情懷。而深入體會信義新村的歷史背景之後,更讓人感慨那是一段多麼嚴肅荒謬的際遇。

Ballboss藉《從烏鴉洞起飛》細膩刻畫眷村居民的生命故事(桃園文化局提供)

「大甲跟清水只隔一條溪,是很近的兩個小鎮,但直到長大我才知道,原來我們台中海線有這樣的眷村聚落、有烏鴉洞這些奇幻故事般的歷史,我從沒想過它們跟我的日常生活這麼近。」Ballboss說:「整件事對我衝擊很大,讓我深刻感受到,我自以為很了解生活周遭的場景,但也許事實並不然,我土生土長的這塊土地,還有很多我不知道的事情。」

Ballboss因此給自己一個功課,想打破大眾過去對眷村的既有印象,從中找到與讀者更切身的連結。「我認為那就是對家的歸屬與嚮往,我相信這也是無論眷村內外,甚至本國外國,只要是人就具有的共同點。」

➤當鄉愁逐漸模糊成為傳說,何處是我家? 在《從烏鴉洞起飛》書中,位於貴州的「烏鴉洞」是個了不起的地方。二戰期間,空軍在這座石灰岩洞穴裡,蓋起了中華民國第一座航空發動機製造廠,換言之,當年最高科技人才就集中在這裡。

從烏鴉洞起飛的乘客,毫無旅遊的興奮,身上也沒有帶好足夠的行李。他們從中國大陸最深的「內地」,來到陌生島嶼上的濱海小鎮清水,雖然內心忐忑不安,但還是安慰自己:「沒關係,很快就回去了。」他們就地取材,取木板蓋廁所、竹子蓋籬笆,甚至用飛機皮製成各式家用品。

不多久,降落傘工廠也搬來做鄰居,還有更多空軍後勤部隊進住。孩子們每天集體搭著軍卡車上學;廠房內員工日夜扎扎實實地殷勤工作。村裡的家鄉味與年節習俗,也跟過去一樣,一點都不馬虎,因為這些都是大夥返鄉最重要的溫習。

《從烏鴉洞起飛》重現貴州烏鴉洞裡,航空科技產業的起始(桃園文化局提供)

但隨著日子一天天過去,家家戶戶臨時的竹籬笆變成紅磚牆,孩子們度過一個又一個暑假,這塊地方也有了新的名字「信義新村」,人們對「家」的想法,開始漸漸變得複雜……

孩子們長大了,連孩子們的新生代也長大了,有時聽到這個已隨著耆老凋零、從鄉愁逐漸模糊成為傳說的故事時,還會好奇地問:「烏鴉洞真的有烏鴉嗎?」

故事就結束在問句的餘音繚繞裡。不只烏鴉洞已成傳說,包括信義新村這處空軍眷屬在台的「老家」,也於2006年因眷改而閒置,直到2014年修復為文化園區,現供在地社團或藝術家申請進駐使用。

➤用繪畫爬梳眷民離散際遇,不讓歷史被時間稀釋 《從烏鴉洞起飛》甫出版就獲得了2022義大利波隆那插畫展的肯定。Ballboss回溯創作過程,認為初期最大的難處是「到底要從哪裡講起?」,再來是視覺上:眷村調性非常樸素,要濃縮成插畫,有表現不易的問題。

「我在訪問眷村居民的時候,老人家,尤其是軍人背景的,都會跟你追本溯源,而且每個故事都很長。不只如此,眷一代從對岸過來、眷二代在這裡出生,他們對同一批房子的認同也都不太一樣。」

面對龐雜到足以構成一部紀實文學的資料,Ballboss一時不知如何萃取濃縮成極簡的繪本。直到他發現所有故事最後都自然而然地追溯到同一個場景,那就是貴州與烏鴉洞。

「這是非常特殊的題材,而且信義新村居民對烏鴉洞有著非常驕傲的自我認同。我彷彿可以看到他們祕密地組織,在石灰岩洞裡打造一座軍需工廠的畫面,很符合我們把嚴肅題材轉為繪本視覺元素的目的與條件,而且是真實不虛的歷史。」

除了烏鴉洞,有兩個意象也觸動Ballboss的神經,一是發動機工廠,一是降落傘工廠。他說:「它們向我展現了特別的象徵意義——發動機是為了起飛,有眷一代想回家的感覺,可是居民接受降落傘工廠搬進來之後,也漸漸開始對『該不該在此降落』(著陸生根)產生內心的拉扯。這兩個意象正好對應了榮民榮眷在歷史不同階段的心路歷程。」

有了故事角度,Ballboss說他開始不知不覺想在書中畫非常多的小人兒。因為這個故事不論是談家、談整個村子,或是談遷台的過程,主角都是人,但那麼多的人,在那個時代都只能活在當下、抓住生活的小確幸,對大局與自身命運無法有超能力式的翻轉。

《從烏鴉洞起飛》描繪榮民榮眷落腳信義新村的心路歷程(桃園文化局提供)

而隨著時間流逝,無論烏鴉洞在老人心中有多重要、過去的凝聚力有多強大,當這段經歷被歲月稀釋之後,包括你我在內,不明就裡的人聽到「烏鴉洞」三個字,可能都只會天真地問:「那裡真的有很多烏鴉嗎?」

「這件事有點沉重的是:它已經變輕了。」不忍沉重歷史變成趣味童話,Ballboss希望讀者看完《從烏鴉洞起飛》之後能產生共感。「我們只是沒有像他們一樣遇過戰爭,無需跑到一個陌生的小島上。試想這件事若發生在自己身上,我們也不知道未來接下來會怎樣。」

➤透過眷村史照見彼此,同理跨世代的生命經驗 近十年與眷村相關的繪本,包括描寫家庭與家鄉情感的《背影》、《回家》、《酒釀》三部曲;以貓為主角帶讀者巡行眷村各角落的《我在篤行十村的日子》與《勝利貓日子》;國立臺灣文學館談眷村三代家族史的《老皮箱歲歲念:眷村拾光》;台大公館商圈旁煥民新村老居民集體創作的《我家住在蟾蜍山》,以及本次眷村資源中心的「台灣眷村系列繪本」計畫。

在眷村記憶庫裡,還有許多題材與面向,仍在等候創作者繼續深入的挖掘。

眷村常見溫馨、懷舊的故事,林廉恩與Ballboss均表示,從採集的資材中發現,戀愛故事是最多的(比如賣牛肉麵的士官長認識賣臭豆腐的女孩,然後結婚搬進眷村),但也不乏淒涼的一面(例如老兵孤獨的晚年),還有很多很多議題,需要被看見。

台灣會長成什麼樣子,是過去各種成分的總和。過去外界對眷村的印象難免浮面,或因為隔閡而產生曲解,閱讀眷村故事能使我們視角更廣更立體,只要故事與我們的生命經驗共鳴,相信不同世代、不同族群的人,也能夠因逐漸的理解而換位思考,對同在這塊土地上各形各色的人們,給予更多的接納與關懷。

Ballboss說:「我希望『烏鴉洞真的有烏鴉嗎?』這個問句,最後可以延伸到每個人身上——『家是什麼?』雖然每一代的面向會很不一樣,但大家首先都是『人』,再來才是什麼族群或什麼地方的人。書裡對生存與對未來的勇氣與盼望,相信任何人的感受都是一致的,其他的隔閡與差異,就仰賴大家透過各種方式去同理了。」●

憲兵阿榮的假期 內容簡介➤ 】

作者簡介:林廉恩

出生和生長於台灣。大學畢業後在偶動畫公司擔任角色與美術設計一年多,離開才開始畫圖。擅長使用壓克力、水性蠟筆、拼貼進行創作。創作內容多以當下的感受或是生活經驗為主題。喜歡兒童插畫、貓狗、古老的東西、午後雷陣雨和看劇。曾獲得2014美國3X3當代插畫獎及2015、2018波隆那兒童插畫獎。平常是木訥溫和的插畫家,到了晚上和假日也就是小孩在家的時候,就會化身抓狂媽媽。 Behance |FB

從烏鴉洞起飛 內容簡介➤ 】

作者簡介:Ballboss 官網 |FB

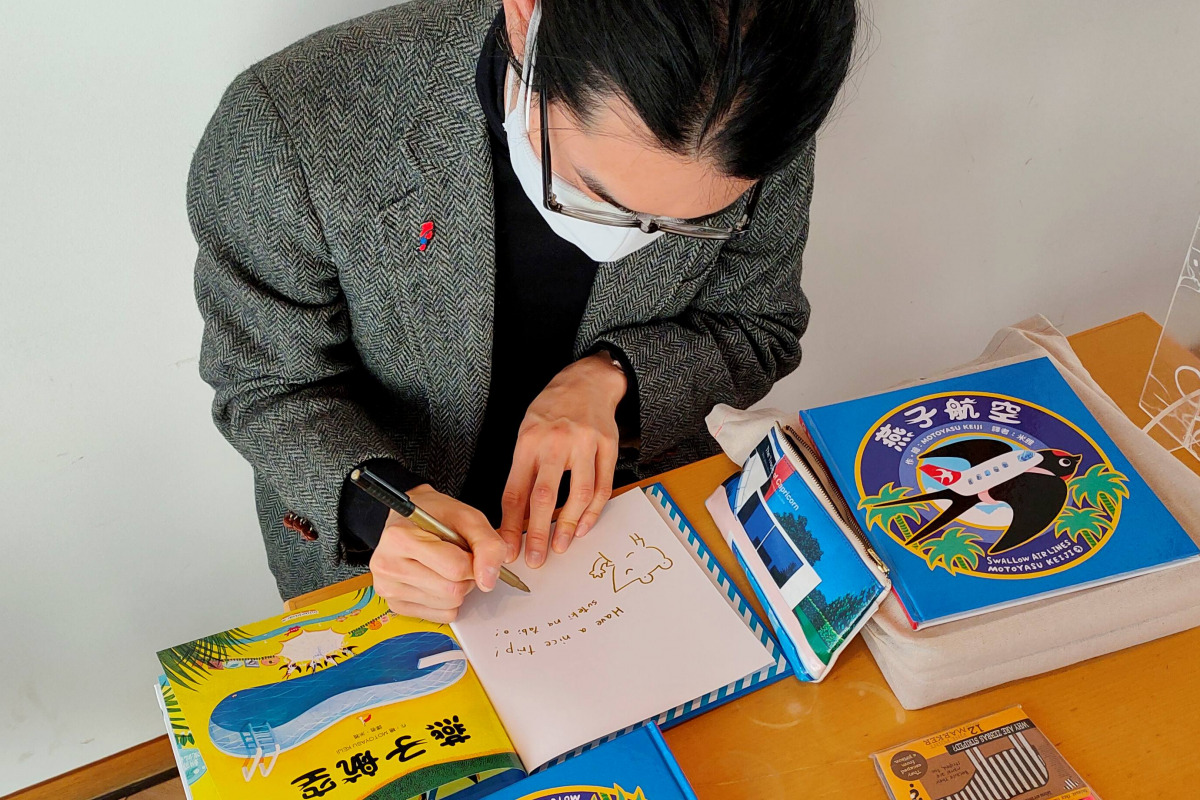

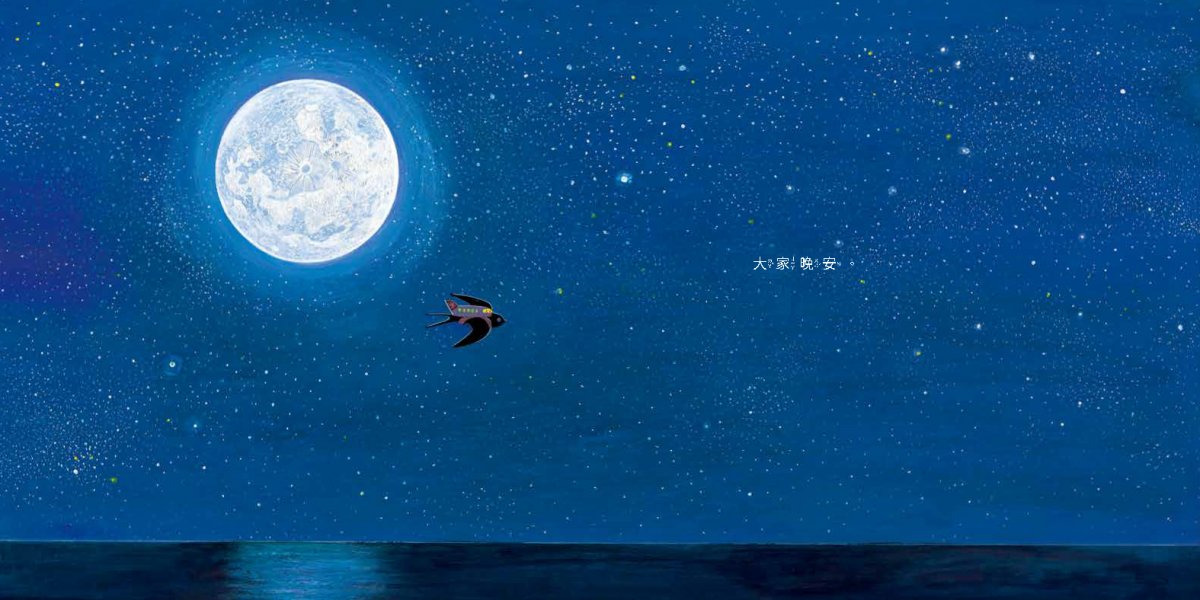

Motoyasu:最近我特別關注一位名叫Emily Sutton的英國插畫家,她的書在日本也有出版,畫風非常美,讓我一見鍾情。雖然有不少人說過我的插畫用色鮮豔,不過她更擅長運用多種色彩,每一本作品都細膩優美,讓人光看一眼就忍不住被吸引。

Motoyasu:最近我特別關注一位名叫Emily Sutton的英國插畫家,她的書在日本也有出版,畫風非常美,讓我一見鍾情。雖然有不少人說過我的插畫用色鮮豔,不過她更擅長運用多種色彩,每一本作品都細膩優美,讓人光看一眼就忍不住被吸引。

當眷村史與圖像交會I》繪出家的歸屬與認同,《憲兵阿榮的假期》、《從烏鴉洞起飛》化個人感動為眾人共鳴

榮獲2021拉加茲童書大獎的插畫家林廉恩,以及入選2022波隆那插畫展的Ballboss,近期分別推出眷村繪本《憲兵阿榮的假期》及《從烏鴉洞起飛》,是兩人得獎後的最新作品。耐人尋味的是,兩人均坦言,雖然故事場景就座落在老家的隔壁小鎮或以前就讀的學校旁,但過去他們對於眷村其實只有老藝人、綜藝節目或者電視劇《光陰的故事》等片面又模糊的印象。

當眷村拆遷已成往事,距1990年代眷村文學大量噴發也已屆30年,兩個眷村的「外圍人士」為何起意以此為題材創作繪本?眷村故事的書寫,在今日蘊含了什麼特殊深意?兩位創作者從中獲得哪些別於以往的感觸與啟發?以下是Openbook的採訪報導。

➤以圖像故事在孩童心中投影,重現社區人情味

原來,這兩部繪本是「台灣眷村系列繪本」計畫之一。林廉恩與Ballboss兩位年輕創作者,應中華民國眷村資源中心的邀請,整合文化部「國家文化記憶庫」的資材,將歷史記憶活用至創作中。

林廉恩獲邀的主題,為桃園的憲光二村。她自言從小生長在都市公寓,身邊沒有眷村朋友,也不認識職業軍人,甚至長大後才真正理解眷村「眷」字的涵義。大學時雖然憲光二村就在學校旁邊,但當時居民已遷離,村子成半廢棄狀態,所以直到這次創作,才有機會正式認識它。

《憲兵阿榮的假期》故事裡的憲光二村,實際位於桃園龜山,興建於1968年,與中壢馬祖新村及大溪太武新村,並稱「桃園眷村鐵三角」。憲光二村是桃園唯一憲兵眷村,也是目前全台唯一被保存下來的憲兵眷舍。在歲月中停格的眷村舊址氛圍樸實寧靜,曾吸引電視劇《光陰的故事》到此取景,也是網美拍照打卡的聖地,近年開始進行修復工程,將規畫為台灣首座「移民博物館」。

林廉恩說,不管是來自電視劇的片面印象或本次取得的田調資材,眷村給她的感受,都是村民超像大家庭般彼此照應的人情味社區,因此她決定從這裡切入發揮。此外考慮到現在的孩子們缺乏眷村經驗,因此她希望以單純的故事,讓小朋友沒有壓力地進入這本書。

林廉恩說:「我想先讓大小朋友都能獲得視覺上的愉悅,所以著重在自己擅長的圖像上,例如狗狗在路上遇到的眷村場景,以及阿榮身為憲兵的個性。當孩子把故事讀完後,家長就可以再伺機補充一些眷村的背景知識給孩子知道。」

➤走進懷舊眷村場景,跟著憲兵阿榮一起破案

充滿童趣的《憲兵阿榮的假期》,描述熱心正直的阿榮休假回到憲光二村後,集合村裡的孩子(與狗狗小黃),一起追查鄰居失竊案的故事,是很適合小小孩獨力閱讀或親子共讀的繪本。

書中呈現的眷村景象,一是來自阿榮家中、二是憲光二村的大街小巷。阿榮家有許多昔日物件,例如掛滿牆上的獎狀、勳章、書法、國畫、國父遺照,還有當年形如秋海棠(而非老母雞)的中國地圖。廚房裡可以看到舊時裝了小紗門的傳統菜櫥,一旁的蒸籠還是竹編的,那時最高科技的家電產品,可能就是牆邊那台厚墩墩的電晶體收音機。

跟著奮勇的狗狗小黃來到街上,一路遇見老方雜貨店、寫著大大勵志口號的榕樹廣場,廣場上還有露天的「蚊子電影院」,聚集了眾多村民一同熱熱鬧鬧地欣賞電影。隨著故事推展,加入協尋的村民也越來越多,直到天色昏暗,竊案的真相終於水落石出,而連同村人自對岸遷徙來台的腳下草鞋、貼身攜帶的便當鐵盒等舊物,也像突然被開啟的時光寶盒般,隨陳年記憶躍現在眾人眼前。

➤從人們對家的嚮往出發,畫出大時代小人物的人生歷程

有別於《憲兵阿榮的假期》鎖定小小孩,Ballboss的《從烏鴉洞起飛》則是將時空拉到故事最遙遠的源頭,帶讀者從飛往台灣的軍機開始說起。

在台中大甲長大的Ballboss,選擇隔壁小鎮清水的眷村進行創作。他表示接手案子後,第一個聯想到表演工作坊的《寶島一村》,那是眾多眷村背景的創作者濃縮的集合體,是某個年代巨大的情懷。而深入體會信義新村的歷史背景之後,更讓人感慨那是一段多麼嚴肅荒謬的際遇。

「大甲跟清水只隔一條溪,是很近的兩個小鎮,但直到長大我才知道,原來我們台中海線有這樣的眷村聚落、有烏鴉洞這些奇幻故事般的歷史,我從沒想過它們跟我的日常生活這麼近。」Ballboss說:「整件事對我衝擊很大,讓我深刻感受到,我自以為很了解生活周遭的場景,但也許事實並不然,我土生土長的這塊土地,還有很多我不知道的事情。」

Ballboss因此給自己一個功課,想打破大眾過去對眷村的既有印象,從中找到與讀者更切身的連結。「我認為那就是對家的歸屬與嚮往,我相信這也是無論眷村內外,甚至本國外國,只要是人就具有的共同點。」

➤當鄉愁逐漸模糊成為傳說,何處是我家?

在《從烏鴉洞起飛》書中,位於貴州的「烏鴉洞」是個了不起的地方。二戰期間,空軍在這座石灰岩洞穴裡,蓋起了中華民國第一座航空發動機製造廠,換言之,當年最高科技人才就集中在這裡。

從烏鴉洞起飛的乘客,毫無旅遊的興奮,身上也沒有帶好足夠的行李。他們從中國大陸最深的「內地」,來到陌生島嶼上的濱海小鎮清水,雖然內心忐忑不安,但還是安慰自己:「沒關係,很快就回去了。」他們就地取材,取木板蓋廁所、竹子蓋籬笆,甚至用飛機皮製成各式家用品。

不多久,降落傘工廠也搬來做鄰居,還有更多空軍後勤部隊進住。孩子們每天集體搭著軍卡車上學;廠房內員工日夜扎扎實實地殷勤工作。村裡的家鄉味與年節習俗,也跟過去一樣,一點都不馬虎,因為這些都是大夥返鄉最重要的溫習。

但隨著日子一天天過去,家家戶戶臨時的竹籬笆變成紅磚牆,孩子們度過一個又一個暑假,這塊地方也有了新的名字「信義新村」,人們對「家」的想法,開始漸漸變得複雜……

孩子們長大了,連孩子們的新生代也長大了,有時聽到這個已隨著耆老凋零、從鄉愁逐漸模糊成為傳說的故事時,還會好奇地問:「烏鴉洞真的有烏鴉嗎?」

故事就結束在問句的餘音繚繞裡。不只烏鴉洞已成傳說,包括信義新村這處空軍眷屬在台的「老家」,也於2006年因眷改而閒置,直到2014年修復為文化園區,現供在地社團或藝術家申請進駐使用。

➤用繪畫爬梳眷民離散際遇,不讓歷史被時間稀釋

《從烏鴉洞起飛》甫出版就獲得了2022義大利波隆那插畫展的肯定。Ballboss回溯創作過程,認為初期最大的難處是「到底要從哪裡講起?」,再來是視覺上:眷村調性非常樸素,要濃縮成插畫,有表現不易的問題。

「我在訪問眷村居民的時候,老人家,尤其是軍人背景的,都會跟你追本溯源,而且每個故事都很長。不只如此,眷一代從對岸過來、眷二代在這裡出生,他們對同一批房子的認同也都不太一樣。」

面對龐雜到足以構成一部紀實文學的資料,Ballboss一時不知如何萃取濃縮成極簡的繪本。直到他發現所有故事最後都自然而然地追溯到同一個場景,那就是貴州與烏鴉洞。

「這是非常特殊的題材,而且信義新村居民對烏鴉洞有著非常驕傲的自我認同。我彷彿可以看到他們祕密地組織,在石灰岩洞裡打造一座軍需工廠的畫面,很符合我們把嚴肅題材轉為繪本視覺元素的目的與條件,而且是真實不虛的歷史。」

除了烏鴉洞,有兩個意象也觸動Ballboss的神經,一是發動機工廠,一是降落傘工廠。他說:「它們向我展現了特別的象徵意義——發動機是為了起飛,有眷一代想回家的感覺,可是居民接受降落傘工廠搬進來之後,也漸漸開始對『該不該在此降落』(著陸生根)產生內心的拉扯。這兩個意象正好對應了榮民榮眷在歷史不同階段的心路歷程。」

有了故事角度,Ballboss說他開始不知不覺想在書中畫非常多的小人兒。因為這個故事不論是談家、談整個村子,或是談遷台的過程,主角都是人,但那麼多的人,在那個時代都只能活在當下、抓住生活的小確幸,對大局與自身命運無法有超能力式的翻轉。

而隨著時間流逝,無論烏鴉洞在老人心中有多重要、過去的凝聚力有多強大,當這段經歷被歲月稀釋之後,包括你我在內,不明就裡的人聽到「烏鴉洞」三個字,可能都只會天真地問:「那裡真的有很多烏鴉嗎?」

「這件事有點沉重的是:它已經變輕了。」不忍沉重歷史變成趣味童話,Ballboss希望讀者看完《從烏鴉洞起飛》之後能產生共感。「我們只是沒有像他們一樣遇過戰爭,無需跑到一個陌生的小島上。試想這件事若發生在自己身上,我們也不知道未來接下來會怎樣。」

➤透過眷村史照見彼此,同理跨世代的生命經驗

近十年與眷村相關的繪本,包括描寫家庭與家鄉情感的《背影》、《回家》、《酒釀》三部曲;以貓為主角帶讀者巡行眷村各角落的《我在篤行十村的日子》與《勝利貓日子》;國立臺灣文學館談眷村三代家族史的《老皮箱歲歲念:眷村拾光》;台大公館商圈旁煥民新村老居民集體創作的《我家住在蟾蜍山》,以及本次眷村資源中心的「台灣眷村系列繪本」計畫。

在眷村記憶庫裡,還有許多題材與面向,仍在等候創作者繼續深入的挖掘。

眷村常見溫馨、懷舊的故事,林廉恩與Ballboss均表示,從採集的資材中發現,戀愛故事是最多的(比如賣牛肉麵的士官長認識賣臭豆腐的女孩,然後結婚搬進眷村),但也不乏淒涼的一面(例如老兵孤獨的晚年),還有很多很多議題,需要被看見。

台灣會長成什麼樣子,是過去各種成分的總和。過去外界對眷村的印象難免浮面,或因為隔閡而產生曲解,閱讀眷村故事能使我們視角更廣更立體,只要故事與我們的生命經驗共鳴,相信不同世代、不同族群的人,也能夠因逐漸的理解而換位思考,對同在這塊土地上各形各色的人們,給予更多的接納與關懷。

Ballboss說:「我希望『烏鴉洞真的有烏鴉嗎?』這個問句,最後可以延伸到每個人身上——『家是什麼?』雖然每一代的面向會很不一樣,但大家首先都是『人』,再來才是什麼族群或什麼地方的人。書裡對生存與對未來的勇氣與盼望,相信任何人的感受都是一致的,其他的隔閡與差異,就仰賴大家透過各種方式去同理了。」●

作者:林廉恩

出版:桃園市政府文化局

定價:350元

【內容簡介➤】

作者簡介:林廉恩

出生和生長於台灣。大學畢業後在偶動畫公司擔任角色與美術設計一年多,離開才開始畫圖。擅長使用壓克力、水性蠟筆、拼貼進行創作。創作內容多以當下的感受或是生活經驗為主題。喜歡兒童插畫、貓狗、古老的東西、午後雷陣雨和看劇。曾獲得2014美國3X3當代插畫獎及2015、2018波隆那兒童插畫獎。平常是木訥溫和的插畫家,到了晚上和假日也就是小孩在家的時候,就會化身抓狂媽媽。

Behance|FB

作者:Ballboss

出版:桃園市政府文化局

定價:350元

【內容簡介➤】

作者簡介:Ballboss

插畫家/劇場編導/跨領域藝術家。藉著對題材的嗅覺與獨特的敘事手法,常賦予畫中故事一種幽默且臨場感十足的氣味。以顛覆媒材界限的精神,成立跨界藝術品牌「Ballboss & Stories」,以極具創見的在地題材策展作品,於2016-2017年間榮獲文化部連續2屆年度文創之星殊榮,並於2019年入圍義大利波隆納插畫展。目前持續以各種故事為主要的產出,形式跨足插畫、劇場、潮流創意與跨領域創作等。

官網|FB

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量