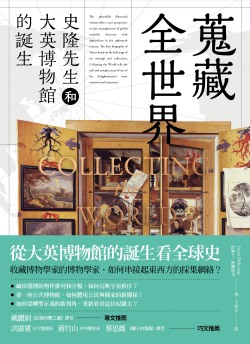

話題》打開博物館的抽屜,蒐藏家史隆的萬花筒:讀《蒐藏全世界》

大英博物館是世界上最重要的公共博物館之一,閱讀《蒐藏全世界》一書,絕對會引起更多理由,讓你想多瞭解這個博物館一些。不論是該場所的盛名、對古文物的好奇鑑賞之心,甚至到今日仍為人津津樂道的「入館免費」政策,都可以在本書中得到相應的解答。

大英博物館是世界上最重要的公共博物館之一,閱讀《蒐藏全世界》一書,絕對會引起更多理由,讓你想多瞭解這個博物館一些。不論是該場所的盛名、對古文物的好奇鑑賞之心,甚至到今日仍為人津津樂道的「入館免費」政策,都可以在本書中得到相應的解答。

人類的歷史上,博物館出現「公共」概念的時刻很晚。《蒐藏全世界》一書填補了私人蒐藏邁入公共博物館,這個幾近奇幻轉變的時刻。透過閱讀大英博物館最重要的蒐藏貢獻者漢斯.史隆的一生,我們能快速地走入史隆龐大的蒐藏迷宮。

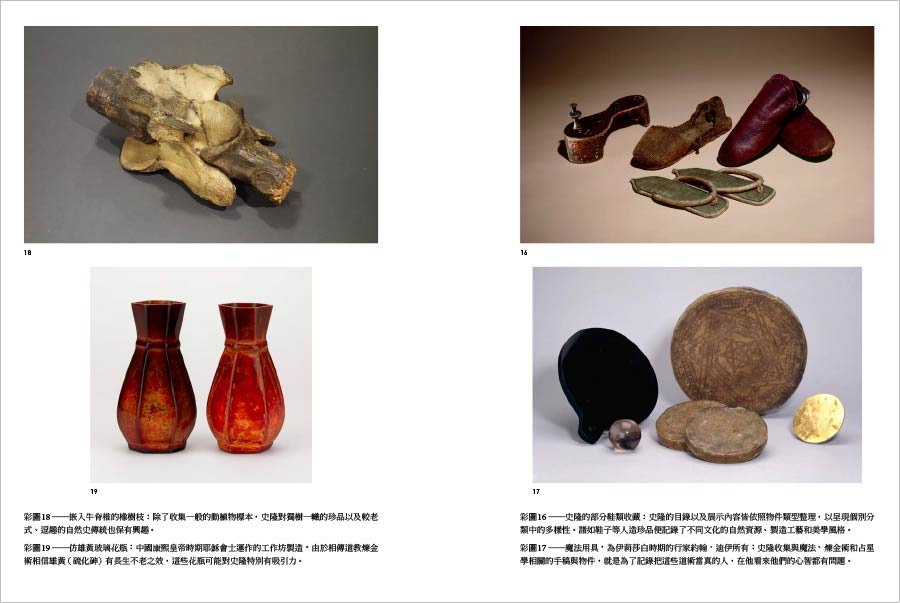

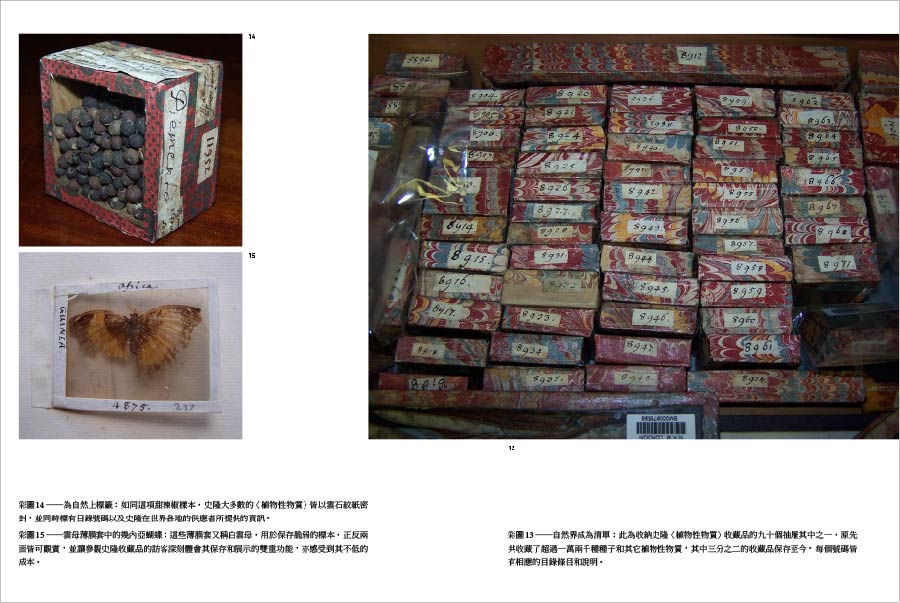

嚴格來說,史隆的出身並不顯赫,在講究階級的時代,他不是當時英國社會真正的「貴族」。他的愛爾蘭人身分使他必須隱藏自我的政治、宗教傾向,成為寄望在倫敦安身立命及求取名望的醫師。因緣際會之下,他成為牙買加總督的家庭醫師,特殊的牙買加經驗令他累積財富,當然更重要的是,他也累積無人能望其項背的牙買加採集者群和相關物件。這些經驗使他的自然史視野大增,成為與他人有極大區別的蒐藏家。在本書出現重要篇章其分析的牙買加經歷與相關物件收藏,至今仍是大英博物館分立出來的倫敦自然史博物館最重要的蒐藏品。

在這本書中,我特別著迷作者描述史隆蒐藏各式各樣物件時,與之相關的人物及方法。這些細節勾勒出人與物之間的琥珀時光,又猶如柴火摩擦畫出的一道道烈焰,但稍縱即逝。有視覺,有氣味,也有恍惚的嗔癡嘆息。五花八門的人會前往史隆的大宅叩門兜售物品,反之,也有史隆苦求而不可得的蒐藏。史隆精挑細選攜回的活體生物,在回程船途中死的死,逃的逃,全數失去,他只好平靜默然地寫下感想:「就這樣,行旅至此,我失去了所有的活體生物,這是多數人都經歷過的。」

另外,自然史的書頁長廊上,大量缺少女性的敘述,即使現今已是為數眾多的女性擔任科學家的時代,但各式各樣的女性自然史家的紀錄仍是匱乏的。每多一個字,不論在研究或擴展智識的廣度上,都是極為貴重的珍珠。

1996年,加拿大約克大學教授安.希黛兒(Ann Shteir)曾出版Cultivating women, cultivating science : Flora's daughters and botany in England, 1760-1860(簡體中譯為《花神的女兒:英國植物學文化中的科學與性別(1760-1860)》,分析植物學知識在過去如何屬於男性氣質的一部份,但在1760年代,漸漸被幼年、年輕、老年的各世代女性喜愛及接受。這其中當然隱含著「價值」的轉變。也就是說,如果有一份如何培養「優秀女性」的列表,植物學的「部分」技藝,應該要成為女性教育的內容之一。加上當時植物學書籍被簡化、刪減「過多的負擔」,成為「女性也讀得懂」的書漸漸出現。

1996年,加拿大約克大學教授安.希黛兒(Ann Shteir)曾出版Cultivating women, cultivating science : Flora's daughters and botany in England, 1760-1860(簡體中譯為《花神的女兒:英國植物學文化中的科學與性別(1760-1860)》,分析植物學知識在過去如何屬於男性氣質的一部份,但在1760年代,漸漸被幼年、年輕、老年的各世代女性喜愛及接受。這其中當然隱含著「價值」的轉變。也就是說,如果有一份如何培養「優秀女性」的列表,植物學的「部分」技藝,應該要成為女性教育的內容之一。加上當時植物學書籍被簡化、刪減「過多的負擔」,成為「女性也讀得懂」的書漸漸出現。

不過,史隆死於1753年,本書中出現的女性們,比《花神》研究的時間更早,是故這些女性在書中的身影更加珍貴。看得出作者盡可能地描繪了當時自然史相關的女性與史隆之間的往返。例如,臺灣已有譯著的《蘇利南昆蟲之變態》的自然史家梅里安(Maria Sibylla Merian),壯闊的生命經驗與勇氣自不待言,她的自然史畫作是史隆指名收購的作品。成功收購梅里安的作品,使得史隆得到了相應的名聲。梅里安甚至能在大部分女性難登自然史研究之堂,或往後大英博物館成立,女性前往參觀仍被處處刁難的時代,就得以參觀史隆的其他蒐藏,將其放入構圖中。

史隆有時也介入蒐藏者逝世後,不知所措的寡婦處理遺品的事件。有別於後來我們更熟知的植物學者林奈,約翰.芮(John Ray)是當時英國最知名的植物學者,也是一位獻身宗教的侍道者。他的自然神學思想深深的影響史隆,史隆大量仰賴芮的判斷與建議。然而芮並沒有史隆的生意頭腦。芮逝世後,家族貧困,史隆出手協助芮的遺孀瑪格麗特(Margaret Oakley),以她希望的價格售出芮的蒐藏。

在女性經常面臨以「精神失常」作為法律控訴,被強取財產的時代,史隆也曾為熱心蒐藏蝴蝶的寡婦,在第二任丈夫想掌握她財產時,作證「她並沒有精神失常」。更別提熱愛植物的波福公爵夫人瑪麗(Mary Somerset),在丈夫逝世後「得到解脫」,史隆介紹她與當時的植物界通信、討論植物,重拾了波福夫人對生命的熱切,並在公爵家族爭奪亡夫留下的產業時,提供夫人道德支持。往後,這位公爵夫人為了報答史隆,將切爾西莊園(Chelsea Manor)不遠的波福樓(Beaufort House)高級宅邸賣給史隆。直到今日我撰寫此文時,正是小甜甜布蘭妮(Britney Spears)歷經13年法律控制,父親的監管終於被法院宣判終止,重獲自由與人生主導權的時刻,看得我心有戚戚。

史隆必須在蒐藏界建立自己的名聲與人脈,並且「品格出眾」,讓中介商認為自己是個「出手大方的人」,如此他才能比別人更快得到風聲,洞燭先機,優先蒐藏到自己感興趣的物件。但另一方面,他自然不想當個「盤子」,被敲竹槓。各式收購策略及衍生相應帶來的名聲效應,伴隨著史隆炫技炫富、目光閃閃精明,每一樣物件幾乎都來自與史隆相距遙遠之地,每一個都令他好奇。

當然,也不是一切都能靠財富和策略解決。當時英國科學第一紳士牛頓,與史隆不合,這不僅是私人恩怨,也是長期以來盤旋於「物理至上」的爭論下所衍生的價值判斷。牛頓詆毀史隆,並提醒自然史「別忘了自己是誰、身分如何低下,還妄想登上寶座、擅取科學之后的頭銜。」這一段鮮活的句子,至今仍在科學討論「物理主義」(或「物質科學」)和「生物學」到底是不是「同一種」質性的科學時,時而盤旋交錯。

不論如何,透過本書,編寫目錄成痴的史隆,彷彿正站在我們面前,思量著自己的下一個策略。史隆很清楚體認到,自己不可能每個領域都是專家,不可能什麼都蒐藏。他與其他同時代的貴族蒐藏家達成協議,將自己的重心放在醫學和自然史物件上,而歷史手稿則讓給財力雄厚的對手。但即使如此,自然史和醫學的範圍如此之大,委託的代理人或者他自己,仍必須擁有高度的鑑賞能力和好奇心,且背後有大量的苦勞:史隆得經手大量講價、物件品相、傳聞及其他各式各樣討論的往返信件。

綜觀史隆的收藏中,有三分之二是大批購買而來,包含我們現在在大英博物館看得瞠目結舌的部分埃及文物。史隆有一項絕活,是購買逝者釋出的珍藏品。書中寫道:「死亡是收藏家的好朋友,不論敵對或者友好關係,都能被死亡轉化成相當的收穫。」幾句話道出了蒐藏者世界的「死亡觀」。他人的殞落,是在世者眼中甫誕生的新星,閃閃發光的寶藏,靜候發動。

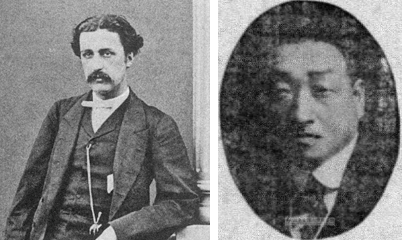

看似與臺灣無關的大英博物館,其實與臺灣博物館史有些關連。19世紀中葉,來臺採集的英國博物學者史溫侯(Robert Swinhoe),其蒐藏後來存放於大英博物館分立出的倫敦自然史博物館。1908年,當臺灣設立第一個自然史博物館「總督府博物館」(今臺灣博物館)之初,大英博物館的史溫侯蒐藏,成為總督府博物館羨慕,甚至希望仿效的目標。1930年代,總督府博物館面臨檢討,引起學者討論。當時任職於臺北帝國大學的動物學者青木文一郎,又以大英博物館及倫敦自然史博物館馬首是瞻,大書特書總督府博物館的未來走向。

至今,大英博物館仍重要,但重點已非她持續刻出的「偉大功名」。該館面對過去帝國主義「黑歷史」蒐藏的指控,必須不斷做出反思與努力。作者在這本書不避諱點出,史隆蒐藏成功的背後,乃因史隆身處世界的中心,以剝削者的角度,累積大量財富,加上因身分地位所帶來的有效網絡及訊息交換,始能得到世界各地珍品。

最後,本書有許多「三名法」與怪絕的物件,呈現出二名法及現代科學統一世界「前」的豐富滋味。套用書中的用法,這些蒐藏是萬花世界下的藏珍閣。除了上述恢弘的歷史外,細細品味書中紛紛落下神壇的人們,他們是名人,也是凡人;他們編織出強而有張力的蒐藏世界,人性與幻想也涉入其中,未嘗不是另一種閱讀的樂趣。●

|

|

|

作者簡介:詹姆士.德爾柏戈(James Delbourgo) |

閱讀隨身聽S5EP10》作家李琴峰+聯合文學總編周昭翡/認識世界的寬廣,能成為生存意志的來源

2021年7月,旅日台籍作家李琴峰獲得第165回芥川獎,成為台灣第一位獲此殊榮的作家,佳訊傳回國內,震動了深受疫情影響而低迷的書市,不僅引起各界媒體爭相報導,許多文學的讀者也感到與有榮焉。閱讀隨身聽第5季最後一集,特別邀請作家李琴峰與聯合文學總編輯周昭翡,與讀者分享她的文學觀與近況,內容精彩,請別錯過了。

【精彩內容摘錄】

➤擔任自己作品的中文譯者

李琴峰:我們的確無時無刻不在進行翻譯,很多外在的資訊、情報,其實都是翻譯而來,如國際新聞。另一方面,以比較細緻的眼光來看,翻譯過程中,很多東西其實都會跑掉,如果對某個語言不熟的話,無法注意到跑掉的東西,但當一個人懂兩種語言,能比較、對照,他會發現很多東西是跑掉的。但我們能不依靠翻譯嗎?這也不可能的。世界上沒有完美的翻譯,也沒有完美的小說,我們能做到的,是盡量做好。

➤從台灣的語境延展

以琴峰的年紀,1989年出生,已經接近所謂「90後」的世代了,我看到屬於她世代的思考,她重新描述那些過往或許也有人同樣關心的議題,內裡卻已發生了不同。以地域來說,她的作品也涉及從日文到中文的過渡,不侷限在說台灣的地域性,她擴及了更多,無論作品或成果,都發生了不同的延展。

李琴峰:在《獨舞》寫到了邱妙津、賴香吟,甚至最後也提到陳雪的《惡女書》,對台灣的文學讀者來說,都是非常熟悉的作者跟作品,但對日本的讀者而言,是非常陌生的,當然邱妙津的作品有翻譯成日文,但那畢竟非常小眾。

不過,對作者而言最重要的是,因為我已經將人物設定為一位從台灣移居到日本的女同志,而且是個文學少女。既然如此,理所當然應提到賴香吟、邱妙津等指標性的人物。

考量日本讀者普遍的認識情況,我在日文原文書有加了十幾條註解,比如:賴香吟、鱷魚手記、蒙馬特遺書、PTT、台大、椰林大道等詞彙。這些台灣人一讀就知道,但日文版裡都是有加註解的,翻譯回中文後,也就不需要那麼多註解,我便把註解全刪掉了。

周昭翡:賴香吟寫《其後》時,當時我在編雜誌,大概是最早讀到的幾個人之一,我参與編輯《其後》的專輯,我認為如果單將它看成同志書寫,可能太過窄化,那不是她這本書的出發點。

我這兩天又翻了那年寫的編輯按語,這部邱妙津過世了10多年後才問世的作品,我當時寫下:「越過絕境的心靈重建之作,一部餘生者的思考與哲學」,若硬說這只是同志書寫,那真的太小看了這樣的作品。琴峰在芥川賞得獎感言提到,人總是在進行「極為粗暴的分類與解讀」的說法,我非常欣賞。

➤文學和藝術,應該關心的是個人,而不是某種分類

李琴峰:有一些日本比較激進的人,他們會說:你是「台灣人」,所以你就應該要有什麼樣的特徵。比方說,應該支持某某政黨,應對某某議題抱持特定立場。也有不少刻板印象,如「台灣人應該無條件愛日本啊」、「台灣人怎麼可以說日本的壞話」等等。

日常生活中也是如此,比方:「台灣人怎麼不愛吃辣?台灣人不是都很愛吃辣嗎?」或「台灣人怎麼不喜歡喝珍珠奶茶?」類似這種很沒有必要的分類。並非所有日本人都愛壽司,也不是台灣人都愛喝珍珠奶茶,不見得,我個人就不喜歡喝珍珠奶茶。

當然,吃東西、食物只是玩笑話而已,若真的碰到比較政治的領域,甚至到人類多樣性的話題,它會流露出相當粗暴的面向,比方:「男生應該這樣」、「女生應該如何」。

我認為文學或藝術,關注的都是「個人」,而不是某種「分類」,或是某個國家、家國的問題。當然,個人與社會、國家、政治是密不可分的,但是重點在於個人,而不是某種分類。

➤無法選擇的「屬性」,不該限制我們生存的機會

李琴峰:人生於世,很多屬性是根本沒有辦法選擇的。大部分情況下,你無法選擇自己是異性戀或同性戀、男性或女性、國籍是台灣人或日本人、種族是黃種人或黑人。但是,對於這些我們沒有辦法選擇的屬性,如果它限制了我們的生活,甚至是生存的機會、空間或選擇,這就不是一個好的現象。

我想在我的文學裡探討:這些屬性,它們會限制我們到什麼樣子?那我們是否能打破這些限制?

知識跟文學,幫助我們認識世界,這個社會不是只有我們眼前所見的狹窄空間,它非常寬廣,一座島嶼之外,有許許多多的島嶼,一個國家之外,有許許多多的國家,甚至跳脫了這顆星球,還有浩瀚無垠的宇宙。

當我們知道其實世界如此寬廣,雖然可能仍為眼前的生活所困,為當下的困境所苦,但是我們還是可以試圖將眼光放向更遠、更寬廣的地方。我想,這或許可以成為一種生存意志的來源吧。

➤使用不同語言會有另一種人格出現?

李琴峰:很多人,特別是日本這邊,普遍認為日文是種很含蓄的語言,而英文則相對是很直接的語言,假如一個人用日文說話,可能表現會較為含蓄,若使用英文,則人格會變得很直接,有這樣的說法。就我自己的經驗來說,我中文跟日文都還算行,到了某個程度,我其實認為語言對人格的影響,不見得那麼大。那差異在哪呢?

其實不是語言本身,而是這個語言由哪些人使用。比方使用日文來溝通的人,絕大多數是日本人,或是在日本社會、文化裡出生長大的人。既然如此,在這個文化裡面出生、成長,並且傳承的人,對於語言自然也會產生影響。後來學習此語言的人,也必須要學習該語言的文化,而不只是語言本身。語言學習,其實也是文化的學習。

學習文化,會對人造成一些影響,我想這是很多人會覺得當他用一種不同的語言來表達時,會感受到自己的人格不大一樣原因。但其實只要有所自覺,思考一下自己想傳達的形象,再使用此語言,我覺得語言本身對於人格的影響沒那麼大。

➤作為暗號的古典詩

李琴峰:《倒數五秒月牙》裡,兩位主角一位是台灣人一位是日本人,台灣人有一些中文的造詣,而這位日本人在大學主修東洋哲學,如孔孟老莊,也有文言文的素養。站在暗戀日本人的台灣女性的角度,用古典詩微妙地傳達自己的情感,其實類似用一種別人看不懂,只有我們懂得的暗語,那不是現代文,而是古典詩。希望將想傳達又不敢傳達的情感,以更含蓄的方式表達。

某些日本文學,在台灣能見度不高,是滿可惜的。特別是近幾年,雖說日本文化輸入到台灣非常快,翻譯也算滿快,日本暢銷書可能過兩年台灣就會出來,但那也僅限於暢銷書,或者改編為影視作品的書。其實,更多很棒、很不錯、很值得一讀的作品,但沒這麼暢銷或沒有改編成影視,就比較不容易在台灣被翻譯出版,相當可惜。比方說,我個人非常喜歡日本的女性作家松浦理英子還有中山可穗的書,但這兩位作家的書,都還沒有那麼多被翻成中文。中山可穗的《愛之國》,也是由聯合文學出版社所出版,不過這本書其實是3部曲中第3本書,第1和第2本則還未有中文版。●

主持人:吳家恆,政治大學公共行政系畢業,英國愛丁堡大學音樂碩士,遊走媒體、出版、表演藝術多年,曾任職天下雜誌、時報出版、音樂時代、遠流出版、雲門舞集、臺中國家歌劇院。除了在大學授課,在臺中古典音樂台擔任主持人之外,也從事翻譯,譯有《心動之處》、《舒伯特的冬之旅》、《馬基維利》、《光影交舞石頭記》等書。

片頭、片尾音樂:微光古樂集The Gleam Ensemble Taiwan

➤閱讀隨身聽,聆聽導引:

➤線上聆聽

|教學藝術家、作家楊雨樵|資深日語譯者詹慕如|山岳探險作家崔祖錫、雪羊(上)|山岳探險作家崔祖錫、雪羊(下)|大稻埕食家昌正浩|社會學者戴伯芬|漫遊文化副總編輯張貝雯

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量