世界步道書展 上》此生最美好的風景 ft.日本、土耳其、加拿大、美國4國步道協會專家

- 企畫:台灣千里步道協會

- 文字:陶俊成、Josie Chen、徐銘謙、林宛柔、日本NPO法人未来、土耳其文化路徑協會、加拿大布魯斯步道保育協會

隨著本土疫情驟起而又趨緩,我們見證了步道使用量的劇烈消長。其實,在我們揣想這場世紀大疫後,人類的生活是否將不再相同時,距今百年前,疫情與步道也有奇妙的連結。

1918年撼動全球公衛史的西班牙大流感,當時造成全球三分之一的人口死亡,與此同時還發生第一次世界大戰。在全球如此混亂與絕望的時代過後,1921年的美國,環保運動者班頓.麥凱(Benton MacKaye)在建築師雜誌上刊登了一篇催生「阿帕拉契山徑」(Appalachian Trails,3400公里)的倡議。

麥凱的構思中充滿了讓人重返自然,以及互助合作勞動的理想——前者是縫合人與自然的關係,後者是重新連結人與人間的關係。雖然我們無從得知當年經歷亂局的夢想家,何以能發出如此充滿希望的倡議,但我們或許能從中找到支撐現今的人們往前繼續下去的動力。

在公部門和強大的公民社會協力下,阿帕拉契山徑完成串聯,也成為21世紀以來,長距離步道運動風起雲湧的濫觴。包括在日本的信越步道(80公里)、太平洋陸奧潮風步道(1,025公里),澳洲的Bibbulmun Track(1,003公里)、黎巴嫩的Lebanon Mountain Trail(470公里)、以色列的Israel National Trail(1,015公里),以及在台灣的千里步道。

長距離步道如同許多伴隨動盪不安過後而來的社會改革,以具體的夢想召喚希望與重新連結的渴望。如同蝴蝶效應一般,給予走上這條路線的各地夢想家以靈光,回到自己的家鄉造夢,讓山徑的里程不斷延展,在各地發展出不同的樣貌。

而在這段因疫情而無法出國遠行的日子,千里步道協會策畫了世界步道書展系列,邀請來自日本、土耳其、加拿大與美國等4國的步道組織,介紹尚未在台灣,甚至未在英語世界出版的步道書籍。這些作品除了有全程行者精彩萬分的冒險旅程,更多的是各國的健行文化引介。我們也希望藉這個機會,介紹在世界各個角落推動步道運動的重要夥伴給讀者認識。

就讓我們從亞洲出發,邀請你以雙眼代替雙腳,透過爬梳書本中的文句,和我們一起跨時空旅行。

●日本.NPO法人未来

推薦人:理事長 岸田寛昭

- 組織簡介:位於鳥取縣倉吉市的NPO法人未來,以「創造地方以及孩童的未來」為理念,扎根地方,開展地方再造的事業。此外,抱持著國際視野,該組織也舉辦過集合國內外步行者的「SUN-IN未來WALK」等各式各樣的步行大會,旗下經營的「鳥取未來市集」被視為日本最強的電商平台。

讀書

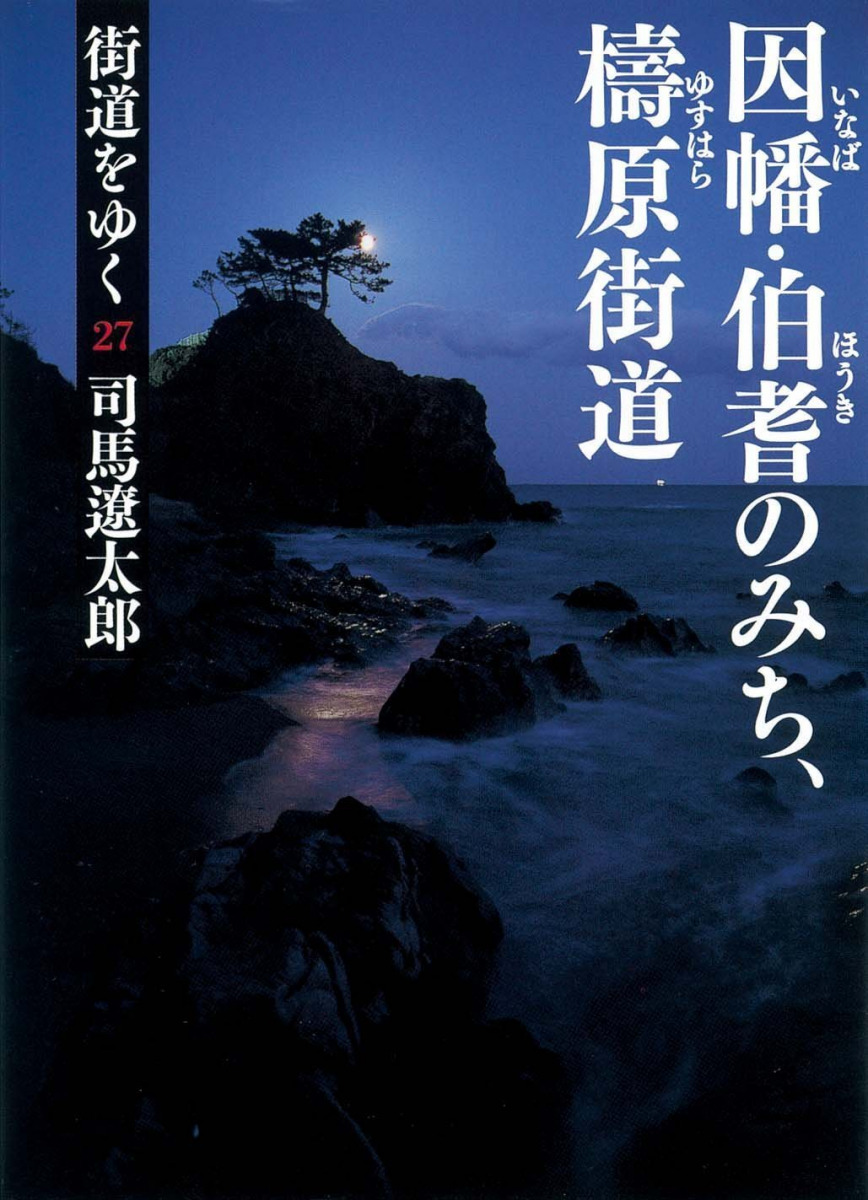

司馬遼太郎:街道をゆく 27,《因幡いなば.伯耆ほうきのみち、檮原ゆすはら街道》

司馬遼太郎(1923-1996)是日本代表性的歷史小說家之一,代表作品《龍馬行》、《坂上之雲》等都曾改編成膾炙人口的大河劇。

司馬遼太郎(1923-1996)是日本代表性的歷史小說家之一,代表作品《龍馬行》、《坂上之雲》等都曾改編成膾炙人口的大河劇。

這次要跟大家介紹的「因幡いなば.伯耆ほうきのみち、檮原ゆすはら街道」是司馬遼太郎從1971到1996年在《週刊朝日》上連載的「街道をゆく」旅行日記系列書之一。這個紀行文集共43卷,所到之處不只日本國內,也包括歐洲、台灣等海外。

本書的焦點鳥取縣正好是NPO法人未來的活動據點,此地舊稱因幡與伯耆之道,目前總人口數雖是日本全國最低,但書中描繪的農作法、農具等內容,讓這片土地形象鮮活,為現代旅人帶來截然不同的印象與感受。

檮原的街道則講述無法嚐到明治維新的果實而倒下的坂本龍馬等多數土佐人(今高知縣),為了脫藩而經歷的遊記,是一篇與因幡、伯耆之道截然不同,很有南國開朗氣息的遊記。

走路

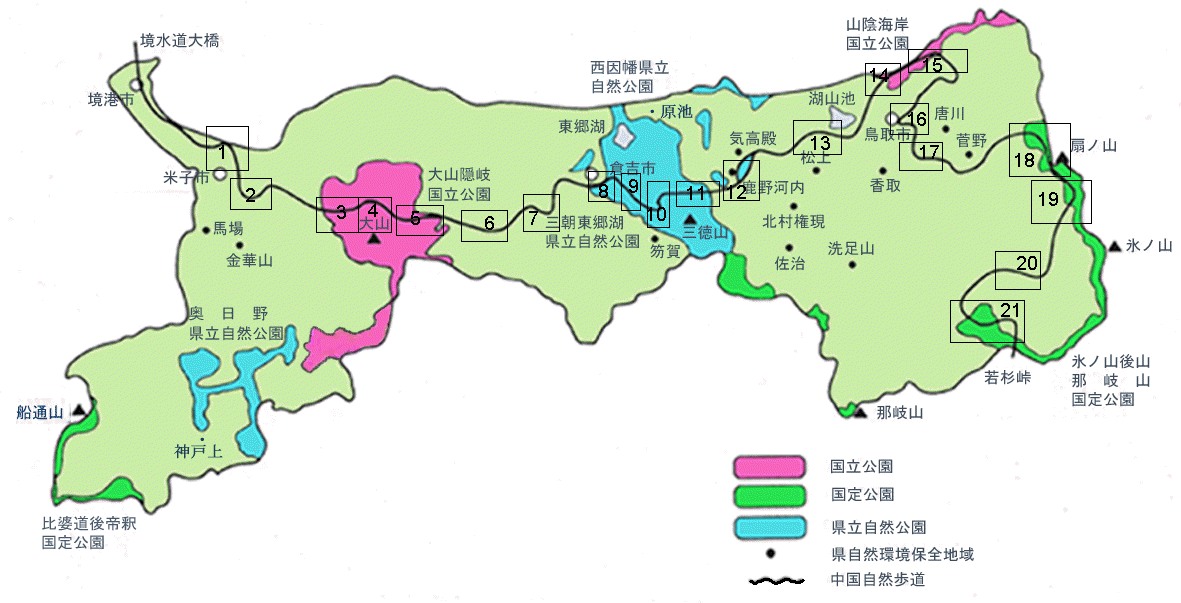

可將鳥取縣東西向一線到底走完的「鳥取橫斷長距離步道」,是全長2,072公里的「中国自然歩道」的一部分。「中国」指的是日本本州島最西部地區,包含鳥取縣等五個縣。

在鳥取縣內,有可以享受山陰海岸地質公園中壯闊自然景觀的鳥取縣行程,還有由大山寺開始到倉吉市內,接連著三德山的步道路線及東鄉池周邊和舊鐵路線的鳥取縣中部行程,此外還有可悠閒散步在名山著稱,大山國立公園內的山毛櫸森林、徜徉在日本最大砂洲弓之濱半島的美景及浪潮聲的鳥取縣西部行程。

●土耳其.文化路徑協會

推薦人:發起人 Kate Clow、專案主任 Hüseyin Eryurt

- 組織簡介:文化路徑指的是「一條或多條遵循歷史、文化或自然主題的永續路徑」。土耳其文化路徑協會(Culture Routes Society, CRS)創立於2012年7月,致力於保護土耳其現有的文化路徑,並設定高維護標準。目前協會所倡議維護的步道,皆針對健行者、自行車使用者與騎馬者。

我們期望這些步道能讓逐漸遺忘鄉村歷史的土耳其都市人,更理解自己的文化背景,也帶領國際旅人深入認識這塊土地上的故事。

讀書

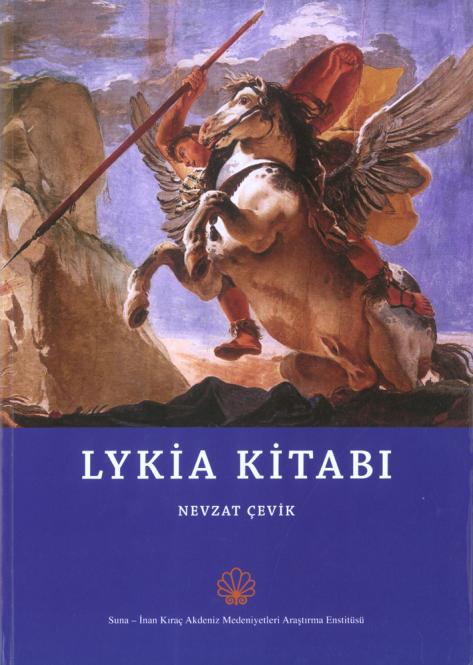

Nevzat Çevik, Lykia Kitabı (The Lycian Book)

這本書奠基於詳實的考古與歷史研究,介紹位於土耳其西南部沿海的呂基亞地區(Lycia)。呂基亞在史前時代即有人居,也是現今所知最早實施民主的地區,因位處貿易要道,文化深受各地區影響:波斯人的石雕技藝、希臘人影響當地日後的宗教。呂基亞曾被納入羅馬帝國行省之一,為城市的構造與貿易發展奠定基礎。

這本書奠基於詳實的考古與歷史研究,介紹位於土耳其西南部沿海的呂基亞地區(Lycia)。呂基亞在史前時代即有人居,也是現今所知最早實施民主的地區,因位處貿易要道,文化深受各地區影響:波斯人的石雕技藝、希臘人影響當地日後的宗教。呂基亞曾被納入羅馬帝國行省之一,為城市的構造與貿易發展奠定基礎。

概述當地的歷史與文化後,本書的第二部分介紹當地的地景與文化資產。翻過一幅幅圖片,讀者會驚詫地發現,當地如此豐富的文化遺跡竟已所剩無幾,許多都被早期的探險家帶回母國,陳列在歐洲的博物館中。

當行者走在土耳其最為人所知的長距離步道:呂基亞之路(Lycian Way)時,本書將是領略當地深邃歷史文化的重要良伴。我們企盼本書可以翻譯成英文或多國語言,讓更多步道與文化愛好者能認識這個光明之地(land of light)。

走路

位處土耳其西南部的呂基亞之路全長540公里,從費特希耶(Fethiye)到安塔利亞(Antalya)約需費時29日,也是土耳其第一條長距離步道,由Kate Clow於1999年調查、規畫與指標設置完成。路徑主要由羅馬路、古道和騾路組成,由於路面較硬,且多石塊,並不適合越野車騎行。

呂基亞之路同時也是歐亞之路(Via Eurasia, VEa)的重要路段之一。這是一條從羅馬法蘭奇納古道(Via Francigena del Sud)、巴爾幹半島一路延伸到希臘和土耳其的跨歐亞大步道,由許多知名文化路徑串聯而成。全長4,032公里,也是第一條跨歐亞的長距離步道。

●加拿大.布魯斯步道保育協會

推薦人:組織資源長Jackie Randle

- 組織簡介:加拿大的布魯斯步道保育協會(Bruce Trail Conservancy, BTC)是以會員與志工為主體的協會,主要由19個會員董事共同決策與管理。協會為布魯斯步道的主責管理單位,也是安大略省最大的土地信託組織之一,其願景為永續經營步道,以及保育周邊土地。協會旗下有9個區域俱樂部,負責各區域路段之維護管理、志工經營與推廣活動。

讀書

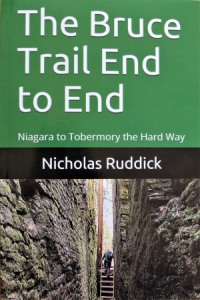

Nicholas Ruddick, The Bruce Trail End to End: Niagara to Tobermory the Hard Way

加拿大雷賈納大學的奇幻文學講師Nicholas Ruddick,與他的老朋友,同時也是資深政府官員的Mike Shaw,兩人在退休後分別搬到安大略省的城鎮生活。人生的下半場要如何開展才算精彩?在一陣摸索之後,兩人在2018年的春季,決定結伴同行,挑戰全長900公里的布魯斯步道。65歲的Ruddick和70歲的Shaw,先前沒有任何長距離步道的健行經驗,兩人從布魯斯步道的起點-美加邊境的尼加拉河啟程,沿著懸崖地景一路往西北前行。沿路與險惡的地形、多變的氣候、擾人的蚊蟲抗戰,九百多個日升日落後,在COVID-19於全球蔓延之際,抵達了步道終點托貝莫里(Tobermory)。

加拿大雷賈納大學的奇幻文學講師Nicholas Ruddick,與他的老朋友,同時也是資深政府官員的Mike Shaw,兩人在退休後分別搬到安大略省的城鎮生活。人生的下半場要如何開展才算精彩?在一陣摸索之後,兩人在2018年的春季,決定結伴同行,挑戰全長900公里的布魯斯步道。65歲的Ruddick和70歲的Shaw,先前沒有任何長距離步道的健行經驗,兩人從布魯斯步道的起點-美加邊境的尼加拉河啟程,沿著懸崖地景一路往西北前行。沿路與險惡的地形、多變的氣候、擾人的蚊蟲抗戰,九百多個日升日落後,在COVID-19於全球蔓延之際,抵達了步道終點托貝莫里(Tobermory)。

此書可謂加拿大版的《別跟山過不去》,書內收錄超過300張布魯斯步道的自然荒野美景,記錄兩位老友在垂暮之齡的壯遊旅程。夢想不分年紀,只要勇敢邁開步伐,都將成為此生最美好的經歷。

走路

布魯斯步道總長約900公里,全段位於安大略省的中南部,為加拿大東岸最長,也是歷史最悠久的長距離步道。布魯斯步道沿著尼加亞拉懸崖(Niagara Escarpment)延伸,其獨特的地貌與生態系,被聯合國教科文組織列於世界生物圈保護區(UNESCO World Biosphere)。(歡迎點選BTC官網,以行動購買地圖,支持他們維護管理步道哦!)

●美國.健行者

- 推薦人:Josie "Hardcore" Chen

簡介:誤入山林而不能自拔的城市飼料雞,擁抱荒野也喜歡大都會,偏愛用心記錄路途上張望過的人物風景,徒步旅行是人生不可割捨的熱愛。

除不計其數的短程山林及城市歷史步道外,2014年因緣際會完成人生夢想清單:四國八十八箇所遍路;2016年春天完成三條不同西班牙聖雅各朝聖路線、GR221步道,及部分土耳其呂基亞之路。2017年完走美國第一條國家景觀步道阿帕拉契山徑。2018年在野火肆虐中完成美西太平洋屋脊步道。累積徒步距離超過10,000公里。

讀書

Sarah Mittlefehldt, Tangled Roots: The Appalachian Trail and American Environmental Politics,Weyerhaeuser Environmental Books

文章最後,讓我們來到長距離步道的夢想起源,美國的阿帕拉契山徑。

文章最後,讓我們來到長距離步道的夢想起源,美國的阿帕拉契山徑。

本書詳盡介紹了阿帕拉契山徑的發展過程,內容包含步道的自然和歷史背景、步道形成的發想、逐步建置過程中的種種障礙與挑戰,以及不可免的政治角力,具體展現了「長距離步道並不是理所當然的存在」。

除了記錄美國政府和民間合作推動建立長距離國家景觀步道系統的歷程外,書中也提供了步道途經處的地主們與健行組織間角力交涉的平衡報導。豐富的歷史資料考據,不但適合推薦給對阿帕拉契山徑有興趣的朋友,對想深入了解長距離步道推動歷程的夥伴來說,也是值得一讀的作品。

Heather Anderson, Mud, Rocks, Blazes: Letting Go on the Appalachian Trail

作者是太平洋屋脊步道(Pacific Crest Trail)自2013年以來,自力補給最速紀錄的保持人、2019國家地理雜誌年度冒險家,三度遠足三冠王(AT, PCT, CDT),同時也是第一位及目前唯一在連續12個月內完成AT, PCT, CDT的女性年度遠足三冠王。

作者是太平洋屋脊步道(Pacific Crest Trail)自2013年以來,自力補給最速紀錄的保持人、2019國家地理雜誌年度冒險家,三度遠足三冠王(AT, PCT, CDT),同時也是第一位及目前唯一在連續12個月內完成AT, PCT, CDT的女性年度遠足三冠王。

本書帶讀者重回她2015年首度挑戰阿帕拉契山徑的冒險歷程。從緬因州卡塔丁山頂,到喬治亞州史賓納山巔,在積雪、強風、暴雨、嶙峋巨石、泥濘和阿帕拉契山徑的白色火焰指標中,歷經各種肉體傷痛、疲累痠疼,精神上的恐懼不安和自我懷疑。步道暱稱Anish的Anderson一次一次將自己推向極限,憑著堅定的意志和強大決心,除了創下54天7小時48分的完走紀錄外,也是趟擁抱自我,與生命和解的動人旅程。

走路

阿帕拉契山徑(Appalachian Trail, AT),點擊可見互動式地圖

南起自喬治亞州史賓納山,北至緬因州卡塔丁山,途經14州、穿越8座國家森林及2座國家公園,全長約3,500公里,自1925年以來便由阿帕拉契山徑協會維管。

阿帕拉契山徑是全球最長僅准許行人以徒步方式通行的步道,每年吸引上萬旅客造訪,並有數千人嘗試挑戰單季(連續12個月內)徒步全程,然成功率僅約20%-25%。步道養護由沿途30個徒步會分區段負責維持,年度皆有超過4000名志工投入17.5萬小時進行作業。

***

長距離步道是夢想家的聚集之處。倡議者揮筆為文,在公私部門間來回奔走倡議;志工與維護者以對自然擾動最少的方式進行修築;健行者則在健行中與自我對話,遇見更理想的自己和世界。

大疫過後,更需要療癒與修補的正面力量。期許我們都能貢獻一己修復的能量,成為地球支持系統的一部分,如此我們終將在步道上重聚,而重新連結的熱望也將更甚以往,長距離步道的夢想也會因而延續綿長,帶來康復的希望。

我們將在〈下篇〉盤點台灣已出版的經典健行書目,涵蓋對健行文化的建構或哲思,及在異國進行長距離健走的心得和啟發,歡迎大家和我們一起邊讀邊走。

我們也在由世界步道聯盟(World Trails Network, WTN)主辦的步道論壇Trails Talk上,和國際的步道夥伴們分享這次的書展計畫,有興趣的讀者歡迎點選連結收看錄影。

期待疫情過後,我們能再次展開雙臂,邀請國外的夥伴們齊聚2022亞洲步道大會,也歡迎大家參與本次盛會,到場聆聽他們倡議和守護步道的故事。●

2021Openbook好書獎》年度好書.入圍書單

2021年Openbook好書獎入圍的206本書單如下:

【年度中文創作】入圍作品

【年度翻譯書】入圍作品

【年度生活書】入圍作品

【年度青少年圖書】入圍作品

【年度童書】入圍作品

本屆複選委員名單:

丁名慶(《幼獅文藝》主編)

王淑芬(童書作家、手工書推廣者)

王盛弘(作家)

吳雅婷(自由歷史學者)

房慧真(作家)

林運鴻(文字工作者)

柯倩華(童書評論人)

翁稷安(暨南大學歷史系助理教授)

許琳英(譯者)

郭光宇(高我導引師)

陳佩甄(政大台文所助理教授)

劉佳奇(文字工作者)

鄭力軒(政大社會系副教授)

鄭淑瑩(文字工作者、親子讀書會成員)

羅百合(研香師)

▇2021Openbook好書獎

▇來看看超過350位讀者的年度好書吧!

▇得獎好書,各大網路與實體書店熱烈推廣中

指導單位:

主辦單位:

贊助:

合作夥伴:

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量