書.人生.林昆穎》這本記憶之門

■我著迷於閱讀

我所著迷的閱讀,往往跟知識無關,而是追求一種幻想的愉悅。這好比多喝幾杯咖啡就容易心悸,運動過後肌肉的撕裂感,文字對我來說,一直都具有音律與視覺。文字所堆砌的節奏感就像啟動密碼,轉動了音樂盒讓音筒豆點撥響音梳,音符連續而產生音樂。閱讀會帶我進入聯覺當中,氣味襲來,溫度驟變,各種速度感在背脊作用,接著,看見一個主觀鏡頭。明明就是文字,卻不斷地形變,隨著字裡行間的節奏與旋律線,將我架空在一個幻想宇宙當中。

第一次進入到這樣的體驗,是年少時為了證明自己不是書呆子只會讀課本(實際上是),與同學打賭挑戰《白鯨記》,要在讀完後來個分享大會。不料,書本翻開,海洋那股溼濁黏熱便襲了上來。生長在花蓮,我天天都有機會在海邊散步,花蓮的海岸是板塊岩岸,不適合戲水,不時也聽見海溺的新聞,所以我從小對海就遠觀而敬畏。《白鯨記》的自大船長與狠悍白鯨悲劇搏鬥,帶出的是細膩描述的討海景觀,與自然抗衡的人性觀察,然而,真正觸發我的,是船長獨坐在落日中臣服自然的醒覺,是對白鯨的感官書寫讓人靜穆而寒慄。

闔上書,我躺在花蓮的海灘上,感覺像過了一輩子,閱讀的過程像是一個繞著我轉的世界,結束了。望著海平面,恍神了一下,剛剛那一陣驚心動魄、悲喜交加,實在是,太爽快了。

說起來,發現聯覺感官之後,每每閱讀的速度就越來越快。當字句滾動出幻想,這些書上的文字就消失了,變成火車行駛的鐵軌,車速飛快但不失方向。鐵軌太重要了,乘客卻是看不見的,充滿著形容詞的窗邊風景,帶我穿越時光與城鎮,我就這樣開進了卡夫卡,過站了吳爾芙,李白是雁群齊飛,托爾金是從雲端滲射的霞光。

這樣的狀態,從表面上看來像是在發呆。我本來就是個只會讀教科書的小朋友,接著,我變成一個書呆子。我不孤獨,心想,一定很多人跟我一樣,利用文字進入聯覺。很高興我發現了節奏感,這工具非常管用,拿來學習,拿來閱讀,拿來戀愛。重要的是,文字不再是文字,而是鑰匙,我所著迷的閱讀,其實是五感啟動的幻想,就像看見五線譜手就彈動起來,不用思索就流動出色彩,我一邊掂量鏡頭的焦距,一邊把閱讀行為變成了習慣。

■從櫃檯閱讀人

小時候,我家經營旅館,花蓮舊站的北濱海邊挺熱鬧的,人聲鼎沸。每天下午4點鐘開始,遊覽車就會陸續到達。那時候很流行鄰里社區的旅行團,遊覽車前面會掛著縣市社區名,下車的旅客總是嘰嘰喳喳,閩南、客家、東北,各種口音都有,語言的聲調儂軟鏗鏘,成員通常是好友厝邊家族,他們用自己熟悉的語調,將族系框成一個小王國。

帶隊的導遊小姐與司機大哥通常是夫妻檔成雙一起工作,一出團就是三五天,加上飯店抽成與推銷代購特產,在那個時代能有不錯的收入。到了5點左右,賣玉石、配飾的攤販、小吃攤車一瞬間占滿飯店門口,通常是野狼125後面加裝一個木盒子,打開木盒子直接開市,琳瑯滿目的工藝品,百寶盒璀璨發亮。旅客陸續到來,7點又是一波門庭若市,大抵由各種豐富的交易現場所組成。

以上場景,每天準時開播,一週七天。十多歲的我,最佳位置是趴在櫃台上,看櫃檯阿姨們招呼客人。這是戲劇廳的正中座位,片段故事不斷地搬演,對於眼前情境,我充滿各種疑問,逮到機會就問櫃檯阿姨問題。

一位母親分糖果給小孩,給男孩幾顆糖而不給女孩。阿姨說:這就是重男輕女啦!

在櫃台討了低房價,導遊一轉頭,加了300報給團客。阿姨說:這就是產業生態啦!

香腸攤賭十八拉,比大小,贏了翻倍輸了全無。阿姨說:人就貪啦!輸贏都麻很有感覺!

那是我對人的關係產生極大興趣的時刻,我發現閱讀人的行為及語言,會產生文字關係。每一個人的身體都透露著訊息,當女孩挑眉,遮嘴微笑,點頭眼神,蹲坐下來,身體微微前傾,是累了還是勾引的戲碼?小朋友張開手要母親抱,是餓了還是怕旁邊的狗……

在櫃台的時光,我又成了發呆的狀態,阿姨們常常要我閃邊一點,不要影響大人做生意,但我怎麼能放棄這個正中大位呢!人跟人的關係,互相連結的臨場感,每一段小小的發生,都讓我產生了閱讀的快感,彷彿每個人的話語都是詩,每一段應對都像散文。節奏感把場景倒過來編輯成劇本,我從眼前的真人實境,看見了書寫的途徑,那會不會是作家們稱為靈感的東西呢?

大概到了9點後,大廳開始上演大人的世界,喝醉講心裡話,熟男熟女調情話語,稍晚時刻,多餘的房間,就可以低價收些散客。有天晚上,一對外國背包客進來問房,阿姨很鎮定的用台語跟他們雞同鴨講,我邊笑邊壯膽,用很破的英文帶著比手畫腳,幫他們講定了價格,接著帶他們上樓看房間。那個房間很小,只有一張雙人床,兩個男生應該會睡得不舒服,不過他們似乎挺開心,給了我兩張紙鈔小費,那是我第一次看見美金。

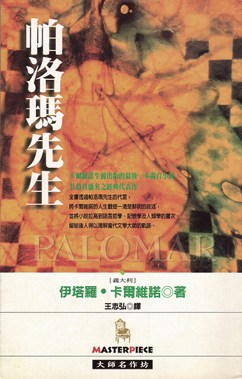

我注意到其中一人手上的書,淺藍色背景,一個人在海邊散步,有幾顆白色月亮排列在天空,那個封面插畫讓我很好奇。我指了指那本書,他把書遞給我,裡面都是原文,書頁已經被翻得老舊,他指著書名說:「怕了馬」。我笑了出來,這封面跟馬一點關係都沒有吧,他顯然不知道我在笑什麼,接著他用手指著書名,一個字一個字教我念:Pa...lo...mar,我笨拙地唸出:「怕了馬」,我們都笑了。他擁抱我一下,說聲謝謝。我走出房門,腦中一直記得這張插畫上詭異的好多顆月亮排列在天空,嘴巴還唸著:怕了馬。

花蓮這個地方,要得到書籍也不是太容易的事情,除了圖書館,我最喜歡躲在金石堂的小小角落看書。高中開始接觸西洋流行音樂,也一頭栽進各種翻譯小說當中。那時候有一種感覺,在旅館櫃檯看見的片段,在這些書裡似乎把故事前後文都補上了,有種虛實合一的錯置感。就是這樣,一逮到機會就躲在那個角落看書,任由腦中的片段不斷重組,誰也找不到我。我遇見了《帕洛瑪先生》之後,便迷上魔幻寫實,迷上了卡爾維諾,一本一本看,準備聯考的期間,一樣是不停。

花蓮這個地方,要得到書籍也不是太容易的事情,除了圖書館,我最喜歡躲在金石堂的小小角落看書。高中開始接觸西洋流行音樂,也一頭栽進各種翻譯小說當中。那時候有一種感覺,在旅館櫃檯看見的片段,在這些書裡似乎把故事前後文都補上了,有種虛實合一的錯置感。就是這樣,一逮到機會就躲在那個角落看書,任由腦中的片段不斷重組,誰也找不到我。我遇見了《帕洛瑪先生》之後,便迷上魔幻寫實,迷上了卡爾維諾,一本一本看,準備聯考的期間,一樣是不停。

■哲學書與人生變化

從哲學系開始,瘋狂的讀邏輯思辨的書,或說是功課,也實在大開了我的腦袋。書讀了不少,但自我的系統性學習還是缺少,越讀越覺得,這世界上的知識根本就看不完。越來越想實踐些什麼,於是轉進空間設計,一方面又讀音樂系,追隨潮流,週末就衝去誠品夜書店探險,一坐也是到凌晨,讀書的雜食性,在那一方天地裡又被打開。

夜書店裡,人多,那個坐在櫃檯前的小孩又回來了,一下讀書,一下偷聽別人說話,觀察大家的動作,想著可能的故事,又是出神發呆。這一次的發呆,伴隨著初戀夢碎、父母遠走、爺爺與弟弟相繼離世、家中經濟垮落、討債情境。

我逃進老莊、蘇格拉底、尼采、黑格爾、馬克思、伯格森,雖然,我真的不該這樣沒禮貌地羅列哲人,來解釋自己幻想升級的途徑。邏輯性的閱讀,讓宏觀的思辨,如懷德海機體宇宙觀,將我生命中發生的事件,有機會連結在更高空如大氣層包覆地球的理性結構上。在空曠的探索中,我終於看得見虛體的架構,就像一本書躺在我面前,它是真實卻未知的幻想載體,在我翻開後,再度前往探索生命片段的證據。

■我的人生作者是我

書一本一本讀,而只有這本《帕洛瑪先生》,我一直沒有鬆手。他是一個通往記憶的任意門,他有種平靜的力量,也可能我矯情地依賴了他的敘事,躲進去總有獲得。那個在防波堤初戀的月光,那個清晨與樂團朋友在海邊日出的演奏,那個擁抱後說的謝謝。或許我的故事片段,就是得收集這麼久,才能被美妙地串了起來。其中一個篇章,觀察海,啟發我的創作,得了台北美術獎。豪華朗機工,又稱華麗邏輯,命名起源也來自於對本書的邏輯編目與理性書寫而得。

活在互聯次元的當代,隨著媒體更加多元,我的風景開始轉變,常常穿梭於各種藝術籌畫工作與藝術創造工作當中。形形色色的人,來自四面八方,各自有才華,各自有自己的知識系統。我總是觀察這些人,想像他們如小說散文般的姿態。有些人害羞內斂,眼神卻堅定不移,有些人機靈精巧,手勢卻透漏不安,有時一場對話,引動的暗流洶湧。而這些與我之間,便慣常地應用了節奏書寫的方式,在眼前轉為自己的人生場景。

我不愛書,我著迷閱讀,我一直是入戲的,隨著作者奔流四處,他的幻想觸發我的幻想,他的悲傷引導我的悲傷。作者於我都是同一個人,同一個聲音,同一個主觀鏡頭拉我向前。作者把人生體驗寫出來,而我自己也有一個人生,我開始交錯兩者,一面在閱讀與聆聽間附身於作者,另一方面在真實人生中變成創作者。

創作者的靈感來自於哪裡?一位作家、藝術家、當代藝術家,創作者留下他對於世界提問的證據,形成了書寫,被稱為作品,看著作品,我就穿越了記憶時空。身為創作者,我更喜歡走入那個體驗,體驗著眼前的事件,抓取其中的節奏感,讓它顛倒過來在書寫上再發生一次。

這是一個雙向的景像,閱讀書本可以連覺出感官,觀察人際可以節奏感書寫,生命中許許多多的場景,正在組成我們人生這本小說。身為自己人生的讀者,我只需要把它幻想得夠立體、夠鮮明、夠深刻,就夠了,因為我們就坐在櫃檯的正中大位上,看著自己的提問。

■我喜歡閱讀,但不愛留書

現在,

我只想把書還回去,不想留著書

既使忘記了,也不在乎

因為我已經擁有了穿越記憶之門的能力。

致 帕洛瑪先生。●

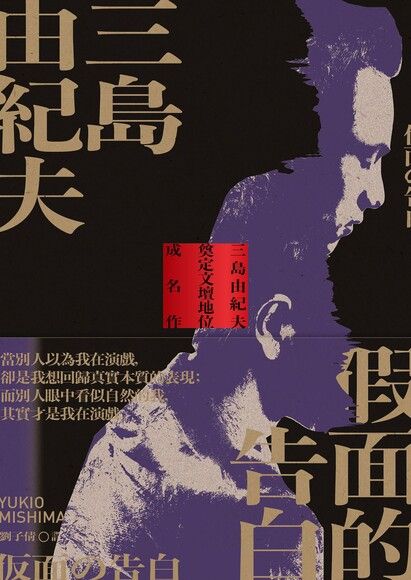

三島與台灣的連結,最有名的事例當然就是他在自傳體小說《假面的告白》裡描述東京帝大生「勤勞動員」時,曾在海軍工廠與台灣來的十二、三歲少年工結為莫逆之交,他們教他講台灣話,他講《雨月物語》等日本傳統怪談給他們聽,感情甚篤。跟前述養蜂人家一樣機靈滑頭的台灣少年們,食慾旺盛非人,偷偷多拿了些白米蔬菜,用機油炒飯請客,風味特殊,這下可難為了三島,再如何誇讚喜愛這些小惡魔們也只能敬謝不敏。

三島與台灣的連結,最有名的事例當然就是他在自傳體小說《假面的告白》裡描述東京帝大生「勤勞動員」時,曾在海軍工廠與台灣來的十二、三歲少年工結為莫逆之交,他們教他講台灣話,他講《雨月物語》等日本傳統怪談給他們聽,感情甚篤。跟前述養蜂人家一樣機靈滑頭的台灣少年們,食慾旺盛非人,偷偷多拿了些白米蔬菜,用機油炒飯請客,風味特殊,這下可難為了三島,再如何誇讚喜愛這些小惡魔們也只能敬謝不敏。

話題》歡迎來到享用人造肉,掌握「理性自殺」自由的美麗新世界:讀《科技與惡的距離》

在林林總總的類型小說中,衍生於19世紀末的科幻小說,可說與人類工業革命後的發展息息相關。這類文學與相關戲劇作品,特徵是不脫以科學主義精神為基礎,在寫作上講究嚴謹的最新資訊掌握,更在廣大作家的「幻想」中,逐漸地具備「預言」的功能。

科幻小說的奠基名家凡爾納(Jules Gabriel Verne)在《地球到月球》(De la Terre à la Lune,1865)中描述三名美國人登陸月球的故事,104年後變成真實世界的全球頭條新聞,小說中的大量情節甚至與NASA阿波羅號的旅程驚人相似。「機器人系列之父」艾西莫夫(Isaac Asimov)也曾在1964年預測,汽車未來會擁有「機器人的大腦」,能夠自己載主人到任何地方去,而現在,無人機、飛機與火車等自駕功能技術都已在穩健發展中。

就像「科技始終來自於人性」這句耳熟能詳的金句,科幻娛樂作品裡的賣點除了高端新穎的科技,最引人入勝的往往仍是暗藏在故事中的人性描述、警世意味。伴隨時間的流逝,人類逐漸具有將百年以前的幻想化為現實的能耐,但卻始終沒辦法遏止層出不窮的技術濫用現象──我們持續印證了科幻小說中那些不祥的「Bad End」預言。

當科技發展與商業暴利掛勾後,往往衍生連科幻小說家都瞠目結舌的「美麗新世界」騙局。英國記者、紀錄片製作人珍妮.克利曼(Jenny Kleeman)在2020年出版的著作《科技與惡的距離》,針對4項一般人還很陌生,但已穩定在發展的科技產業:性愛機器人、人造肉、人造子宮、安樂死機器,進行大量且深度的採訪,更敏銳地一一抓出看似完美科技的幕後動機。本文便針對人造肉、安樂死機器這兩項曾出現在科幻小說/電影中的概念一談。

▇人造肉是拯救環境汙染與動物生命的夢幻科學嗎?

人造肉(Cultured meat)又稱為培植肉與潔淨肉,由於是尚未開發成功的技術,也尚未有確切的名稱。為什麼新創公司要積極開發這種商品呢?因為根據統計,造成近年地球劇烈氣候變遷的溫室氣體災害,其來源的大宗正是全球畜牧業。環境學家指出,這些養殖與屠宰動物、運送食用肉的工業化農業,必須為全球50%以上的溫室氣體負責,而糞便與肥料的廢水更對土地與海洋造成重大的汙染。

另一方面,近兩年來不斷變種強化,讓人類醫療疫苗技術陷入苦戰的新冠肺炎病毒,也告訴我們具備抗藥性的超級病菌有多麼可怕。

畜牧業裡狹窄又惡劣的環境會大量加速動物的病變,業者因此透過餵食抗生素來抑制病毒。美國有高達70%的抗生素是使用在健康的動物上而不是生病的人類,醫學專家已提出警告,越使用抗生素就越讓病毒有進化的機會,2050年以前可能導致千萬人口因失效的抗生素而喪命。

既然畜牧業造成這麼多環境破壞,那麼開發出環保又健康的人造肉顯然是永續生存的一個好方式,對吧?舊金山教會區的「JUST」總部是第一間願意讓克利曼踏入內部,一探人造肉製造奧祕的新創食品公司。該公司在2017年推出一支影片:男人在牧場撿起一隻雞掉落的羽毛,將羽毛放進試管內,經由一連串神奇的科學方程式後,變化為眾人享用的美味炸雞塊。JUST總裁喬許在影片裡鏗鏘有力地說道:「我們已經了解生命的法則,現在我們不用再為了吃而殺生。」

《科技與惡的距離》詳細記錄了克利曼在親自試吃JUST人工雞塊過程中的詭異感受——吃起來像是雞塊,但沒有任何肉品的特質,嚴格來說是充滿填充物的酥脆雞肉糊。剛入口時像是動物肉,但質地卻像是最糟的加工食品,讓她很想直接吐掉。

克利曼畢竟是先做過功課再採訪,她的質問得到了肯定的答覆:無論是JUST或是推動人造肉的優質食品協會(GFI)高層,是由一群不會主動提起自己信仰的高收入純素食主義者(Veganism)所組成。矽谷的新創公司們原先以「潔淨肉」(Clean meat)命名,同樣是由一群純素主義者在運籌帷幄。

早在1940年代便有純素主義組織開始運作,但與主流的肉食文化一直存在著巨大的鴻溝,雙方甚至在許多場合相互對立。不管在網路或現實中,都曾掀起反純素主義者的浪潮,批判他們「假仁假義」、「自我滿足」……。

既然難以靠高舉道德旗幟來撼動大眾的價值觀,那麼聽起來更高檔的「潔淨肉」,算不算是一種精心偽裝的純素食推廣運動呢?克利曼認為,如果承認這種人工肉是「潔淨肉」,我們也等同於被迫接受純素主義的政治立場,甚至默默認同了某種程度的思想改造。

另一方面,人造肉市場代表的更是全球性的兆級龐大事業。人類自誕生以來便擁有食肉的歷史,如果未來逐步以人造肉代替牛肉與豬肉,那龐大的利益足以讓任何有野心的投資人流足口水。JUST的概念圖重點就不在紮實透明的技術,或者意圖解決人類因渴望肉品所產生的危機,而是濃濃矽谷味的創投商機,充滿了吸引投資的耀眼想法。

假若未來殺生與食肉被明文禁止,是否表示人類只能依賴跨國科技產業生產的人造肉品,並將這些公司拱上霸權地位?人造肉的高昂成本反映在售價,在飲食轉型的過程中,必然也會發展出「Cultured meat更優越與先進」的階級歧視。

同樣值得討論的,是美好形象的人造肉實際上並不如新創公司文宣上的潔淨。至少已有4篇學術論文指出,人造肉在製造時會排放出比畜牧業多38%以上的溫室氣體,目前還沒有科學家能真正肯定人造肉對地球是否更為友善。

而若進一步檢視「未來漢堡」與「不可能漢堡」這些已在市面販售,吃起來更像肉食的素肉成分,會發現一長串宛如化學實驗表的材料清單:畢竟想讓植物口感變得像動物,就得靠這些不健康的化學添加物。這一切真相,似乎讓大費周章的人造肉顯得本末倒置,宛如幻夢。

▇可以3D列印自行製造的自殺機器,是安詳死亡的解答嗎?

1990年代,美國病理學家傑克.凱沃基安(Jack Kevorkian)無視法令規範,提供毒藥與機械「協助」130位美國人安樂死。其後,繼承「死亡醫生」(Dr. Death)名號的醫護人員不斷在世界各地進行這類行為。但或許凱沃基安也想像不到,在他去世後不到10年,便出現將安樂死包裝成收益龐大生意的醫生,那就是來自澳洲的尼奇克(Philip Nitschke)所成立的自願安樂死團體「解脫國際」(Exit International)。

不比西歐的價值觀,在宗教觀念束縛較深的美國大部分地區,安樂死至今仍屬不合法行為。但如今已有許多戰後嬰兒潮的成功階級人士,在畏懼延命醫療帶來的痛苦以前,打算在還有清楚意識時自行安排最舒服的離世方式。他們繳會費加入「解脫國際」,瘋狂追求傳說中能讓人在「長眠中斷氣」的國家管制藥品「寧必妥」(Nembutal)。

「解脫國際」高舉「理性自殺」宣言,聲稱:心智健全者有權在任何自己希望的時間和地點死去,不需要政府與醫療體系的同意。然而,畢竟販賣「寧必妥」也是犯法的,所以「解脫國際」的賣點其實是尼奇克與他的工程師所研發的號稱最完美死亡機器「Sarco」——這個名詞來自「石棺」(Sarcophagus)的縮寫,一具會殺死你的棺材。

文宣上說明,買家買下後,可以用3D列印機自行列印並組裝,只要斜坐在膠囊狀座艙內,利用液態氮讓氧含量快速下降,幾分鐘內使用者就能安詳離世。尼奇克只負責收錢,「Sarco」由客戶自行下載與自殺,他沒有親自寄出任何商品,不需要為操作機器的死者扛責,死者也不用辛辛苦苦到處尋找藥品,彼此漂亮地規避了法規……對買家與賣家來說算是兩全其美,是嗎?

安樂死機器「Sarco」的概念、設計與製造。

「解脫國際」沒有告訴會員的是,3D列印的「Sarco」需要「沒日沒夜列印4個月」,也沒辦法講清楚這項「預計」在2030年開始普及的發明,得讓會員掏出多龐大的金錢——為了讓尼奇克規避法條,所有機器部位都得分開列印,再一一組裝,會員還得想辦法購買液態氮。這種特殊液體並不是在網拍上隨便就能下訂到貨的,目前「解脫國際」雖然有提供,但進貨成本一瓶43英鎊,賣給會員的價格則高達465英鎊。

一位「解脫國際」的會員與克利曼聯繫自願受訪,他對2015年尼奇克發表的另一台自殺機器「命運」表達了強烈的不滿。「聽起來是萬靈丹,只要200英鎊就能拿到機器,問題全都解決了!但仔細一看,機器要許多輔助器材才能運作,還要一瓶目前根本還不存在的混合氣體。」

這名會員花錢後詢問使用問題,卻得不到回應。他認為這些死亡機器其實只是噱頭,目的是讓「解脫國際」在自願安樂死族群裡更知名,招攬更多人入會繳錢、訂閱各種與安樂死方法有關的付費手冊──人們對死亡的恐懼,讓缺德的商業詐欺犯有機可趁。

克利曼總結她的採訪紀錄,認為理念動聽的人造肉與死亡機器,是只屬於權貴人士的特權,並因此塑造出階級對立。

《柯克斯書評》雜誌評論這是一本非常精彩的科學報告書,科普名家瑪莉.羅曲(Mary Roach)的粉絲會非常喜愛這部作品。但我們也必須注意到,克利曼並不中立,她在採訪與下筆時毫不掩飾自己抱持的敵意與極端保守立場,時常站在制高點以大量情緒性語言抨擊受訪者,並徹底否定科技帶來的變化也可能是有益的。《泰唔士報》書評也提到本書「尖酸刻薄」,認為「科技剝奪我們的人性」是過於草率的結論。

作者花了很多氣力在採訪和描述上,丟出的問題其實稍嫌簡單浮面,思考並不深刻。但是這本書探觸到的恰好是人類生命最基本的幾個面向,提醒讀者去思考:追求科技進展的同時,我們對明日生活有什麼想像?科技到底要發展到什麼樣的程度?它帶來的是進步還是驚悚?當科技衝撞到道德倫理、宗教信仰或自由意志時,我們如何辨證及選擇?尖端科技如何與地球生態友善共存?書中雖然沒有提出太深刻的批判,但可以刺激我們深入思索,未雨綢繆地面對未來。●

Sex Robots & Vegan Meat: Adventures at the Frontier of Birth, Food, Sex & Death

作者:珍妮.克利曼(Jenny Kleeman)

譯者:詹蕎語

出版:墨刻出版

定價:480元

【內容簡介➤】

作者簡介:珍妮.克利曼(Jenny Kleeman)

英國記者、廣播工作者、紀錄片製作人。她曾為《 Guardian衛報》、《The Times泰晤士報》,《Sunday Times週日泰晤士報》和《Tortoise》撰稿,也曾在BBC One的《Panorama》、Channel 4的《Dispatches》和HBO的《VICE News Tonight》等節目做過報導,並為Channel 4的《Unreported World》節目製作過13集橫跨世界各地的紀錄片。

她寫的一篇關於性愛機器人的長篇報導,已被翻譯成包括荷蘭文、德文、義大利文及西班牙文等多國語言,本書為珍妮‧克利曼出版的的第一本著作。

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量